Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

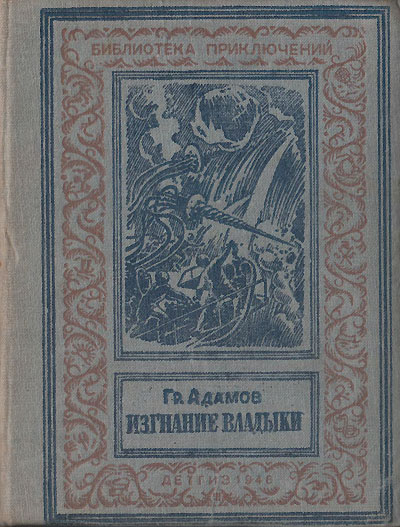

Автор книги - Григорий Адамов родился в Херсоне, был седьмым ребёнком в многодетной семье рабочего-деревообделочника. В 15 лет стал профессиональным революционером, вступил в херсонскую организацию большевиков, неоднократно арестовывался. Участвовал в террористическом акте по уничтожению судебных документов о восстании на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». За что отбыл три года в крепости. После выхода из тюрьмы работал журналистом, редактировал социал-демократическую газету «Юг».

После 1917 года работал в Наркомпроде, Госиздате. С 1930 — профессиональный писатель. В 1940 году приступил к работе над новым романом «Изгнание владыки», посвящённом теме обогрева северных территорий путём повышения температуры Гольфстрима. Он совершил путешествие в Арктику, начал сбор материалов. Роман был издан после смерти писателя.

Сын — Адамов, Аркадий Григорьевич, тоже русский советский писатель, автор детективов.

Художник книги - Лев Моисеевич Смехов, известный художник-карикатурист, классик книжной иллюстрации («Пионерская правда», «Весёлые картинки», «Известия», «Литературная газета»), прекрасно иллюстрировал эту книгу.

Сыновья Льва Моисеевича тоже художники - Аркадий Львович Смехов (род. 1936) и Зиновий Львович Смехов.

Брат художника Борис (экономист, профессор) является отцом артиста и режиссёра Вениамина Смехова, дочь которого Алика Смехова (внучка Бориса Моисеевича) - известная певица («Бесаме мучо»,«Не перебивай» и др.), киноактриса («Бальзаковский возраст») и ведущая. Вторая дочь Елена Смехова - российская писательница. Сын Елены — Леонид Владимирович Смехов — преподаватель МГУ, музыкант, автор книги «Популярная риторика» М., «Просвещение», 2011.

Другой брат — главный художник издательства «Медицина» Ефим Моисеевич Смехов.

ЧАСТЬ I

Напрасно строгая природа

От нас скрывает место входа

С брегов вечерних на восток.

Я вижу умными очами:

Колумб Российский между льдами

Спешит и презирает Рок.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПЕРЕБЕЖЧИК

Была полуденная тишина. Южное августовское солнце стояло высоко.

Свободные от нарядов бойцы спали в прохладных спальнях, другие занимались в тени деревьев с собаками, разбирали и чистили оружие, проходили теоретический курс стрельбы. Шла обычная, будничная жизнь заставы.

В кабинете начальника инспектор Министерства государственной безопасности майор Комаров знакомился с работой заставы.

Самая значительная часть нарушений падает на перебежчиков из-за кордона.

Работа органов государственной безопасности здесь, на границе, очень сложна. О каждом перебежчике из-за границы надо навести справки, проверить его показания, жалкие документы, обрывки бумажек, с которыми люди часто перебираются через границу. Все это надо сделать в невероятно трудных условиях, когда источники справок и необходимых сведений находятся за границей, и сделать это надо в кратчайший срок.

Вот и сейчас на этой маленькой заставе оказалось семь человек, задержанных при переходе границы. Их отправляют сегодня в районный центр. Впрочем, один находится здесь уже почти двадцать дней.

— В чем дело, товарищ Никитин? — отрывая глаза от ведомости и подымая круглую бритую голову, спрашивает майор. — Почему Кардан так долго задерживается у вас?

— А это один из неудачников, товарищ майор, — ответил Никитин. — Его подстрелили, когда он собирался переплыть речку. Все-таки он нашел в себе силы, чтобы добраться почти до самого нашего берега, но метрах в трех от него начал тонуть. Подоспели наши бойцы. Степанов бросился в воду и вытащил его уже почти без памяти.

— Так… — проговорил Комаров. — Рана была серьезная?

— Нет, не очень. В бедро. Но крови потерял много. Бойцы перевязали его и сейчас же доставили сюда. Наш врач немедленно переправил его в совхозную больницу: надо было извлечь пулю.

— Какая пуля?

— Винтовки Сандерса.

— Как он себя чувствует сейчас?

— Оправился. Три дня назад его выписали из больницы. А первые дни был в тяжелом состоянии. Нервы, должно быть, не выдержали. То смеялся, то плакал, умолял не выдавать его.

— Сведения о нем передали районному управлению?

— Передал на другой день после задержания. Кардан бежал из концентрационного лагеря под Котолани. Районное управление довольно быстро проверило его показания, пока он был еще в больнице. В котоланской газете помещены объявление коменданта лагеря о бегстве Кардана, его портрет, приметы и обещание награды за его поимку. Приметы сходятся. Районное управление предложило мне направить Кардана в его распоряжение. По-русски Кардан не понимает, но хорошо знает французский язык.

— Так, так… — задумчиво сказал Комаров, потирая чисто выбритый подбородок. — Ну, давайте посмотрим задержанных.

— С кого желаете начать?

— Да по порядку… Кто у вас первый? — Комаров посмотрел в список. — Корнелиус? Ну, давайте Корнелиуса.

Старший лейтенант протянул руку к аппарату, стоявшему на столе, и нажал кнопку. Серебристый экран аппарата засветился, и тотчас же на нем появилась высокая комната с опущенными на окнах шторами. В углу стояла койка, возле нее стол и стул. На столе — раскрытая книга, графин с водой, стакан, письменный прибор. На койке спал человек, повернувшись лицом к стене.

— Ну, с Корнелиусом придется отложить знакомство, — заметил майор.

— Отсыпается, — усмехнулся старший лейтенант. — Первые два-три дня они всегда спят без просыпу. Следующий по списку, кажется, Ганецкий?

— Да, давайте Ганецкого.

В такой же комнате, как и предыдущая, Ганецкий — маленький истощенный человек с грустными глазами и длинными, печально опущенными усами — озабоченно рассматривал у окна свой разбитый сапог, стараясь подвязать бечевкой отвалившуюся подметку.

— Гм… Да… Задача нелегкая, — проговорил Комаров. — Вы бы ему, товарищ Никитин, выдали сапоги из специального фонда. Ну, давайте дальше.

В следующих комнатах кто читал, кто беспокойно ходил из угла в угол, кто писал.

Кардан, коренастый человек со смуглым, худым лицом, тонким горбатым косом и густыми черными усами, стоял спиной к окну и внимательно рассматривал в небольшое зеркальце какое-то пятнышко на подбородке, прилаживаясь и так и этак, вертя перед собой зеркальце в разные стороны. Потом вдруг улыбнулся, отложил зеркальце, опустил голову и начал медленно крутить ус, потом досадливо дернул его несколько раз книзу и прошелся по комнате. Остановился у стола под окном, задумчиво глядя вдаль. Постоял с минуту, повернулся и, ероша густые, нависающие над лбом волосы, возобновил медленное хождение по комнате. Под волосами на лбу мелькнул небольшой розовый шрам.

Майор Комаров молча и внимательно наблюдал.

— Шрам на лбу указан в приметах? — спросил он, не отрывая глаз от экрана.

— Указан, товарищ майор, — ответил начальник заставы.

— Об усах что-нибудь сказано?

— Да. "Черные и густые".

— Больше ничего?

— Больше ничего. Да ведь усы вообще не примета. Сегодня есть, а завтра сбрил.

— Конечно, но поскольку они имеются…

Кардан подошел к стулу, сел, откинулся на спинку, свободно и непринужденно закинул ногу на ногу и протянул руку к столу за раскрытой книгой. Опустив голову, начал читать. Небольшая смуглая рука мягким, почти неуловимым движением длинных пальцев перевернула страницу. Кардан читал. Комаров не сводил с него внимательных, спокойных глаз. Снова мягко перевернута страница… В кабинете продолжается молчание.

Начальник заставы с легким нетерпением посматривал то на майора, то на экран.

Не поворачивая головы, Комаров наконец тихо спросил:

— В показаниях профессия указана?

— Указана, товарищ майор. Электрик-монтажник.

— Сколько лет работает?

— Двадцать лет, с восемнадцатилетнего возраста.

— Где работал последние годы?

Начальник заставы перелистал папку с бумагами.

— На заводе электрооборудования Фидера в Полтони.

— Кем работал?

— Чернорабочим.

— Долго был чернорабочим?

— Два года восемь месяцев.

— Имеются подтверждения?

— Имеются.

— Какое образование получил?

— Низшая электротехническая школа в Таворе.

— Так…

Не поднимая головы, Кардан вынул из кармана куртки папиросу, закурил, затянулся и с гримасой отвращения бросил папиросу на плоскую пепельницу.

— Какие папиросы курит Кардан? — неожиданно спросил майор, резко подавшись к экрану.

Начальник заставы растерянно взглянул на Комарова.

— Право, не знаю…

— Узнайте, пожалуйста.

— Есть, товарищ майор.

Начальник заставы нажал кнопку на столе. Через минуту в кабинет вошел боец, заведующий хозяйством.

— Вы снабжаете нарушителя Кардана папиросами?

— Я, товарищ старший лейтенант.

— Какими?

— "Весна", товарищ старший лейтенант.

— "Весна"? — вмешался Комаров. — Это, кажется, третьесортные папиросы? Вы всех задержанных снабжаете ими?

— Они получают папиросы и табак по личному выбору и вкусу, товарищ майор. Кардан пожелал простых папирос. Сказал, что к другим не привык.

— Ах, вот как! Ну, тогда понятно. Кстати, вы, кажется, сказали, что он говорит по-французски. Что, он жил во Франции?

— Да, он показал, что несколько лет работал там.

Начальник заставы отпустил бойца.

Комаров медленно встал и выключил экран телевизора.

Майор был высок и широкоплеч. Мощная, словно литая шея, большая круглая, чисто выбритая голова. Бритое загорелое, несколько полное лицо с крупными чертами, крутой лоб, серые спокойные глаза под густыми, чуть рыжеватыми бровями. Плотно сжатые, красивого рисунка губы, тяжелый, почти квадратный, выбритый до лоска подбородок.

Заложив руки за спину, легким для своей плотной фигуры шагом Комаров прошелся по кабинету.

— Да… — проговорил он. — Интересный тип…

Старший лейтенант ничего не ответил, продолжая испытующе смотреть на Комарова. Он слишком хорошо знал этого известного в их профессиональных кругах "следопыта", чтобы не придавать значения даже простому его раздумью над чем-нибудь.

— А где мой лейтенант? — спросил майор. — Где Хинский?

— Еще не вернулся с объезда постов на линии. Рано утром уехал.

— Так… так…

Комаров подошел к столу, к телевизору, и вновь включил комнату Кардана.

— Все-таки курит… — заметил Комаров, внимательно глядя на экран и думая, по-видимому, о чем-то другом.

— Почему "все-таки", товарищ майор? — позволил себе спросить старший лейтенант.

Комаров поднял на него глаза.

— Почему "все-таки"? — медленно повторил он вопрос. — Он же не любит этих папирос. Они ему противны… Но если бы только папиросы… — раздумчиво, словно размышляя вслух, продолжал Комаров, играя карандашом. — Вы не заметили его манеры держаться, сидеть на стуле, перекладывать ногу на ногу? Свободные, легкие манеры… не угловатые манеры человека тяжелого физического труда. Два года восемь месяцев чернорабочим и три года тяжелых работ в концентрационном лагере! За это время любой профессиональный интеллигент огрубеет!

Брови старшего лейтенанта медленно поднимались.

— И это не все… — продолжал Комаров. — Как он читает? Вы обратили внимание? Книга не случайный, редкий гость в его руках. Он привык к ней, умеет обращаться с ней. Как бережно его пальцы перелистывают страницы! Привычно, легко, уверенно. Разве так читают люди с огрубевшими пальцами, с привыкшими к тяжелой работе руками?

В дверь постучались. Послышался молодой, звонкий голос:

— Можно?

— Да, да… входите! — оживленно сказал Комаров.

В кабинет быстро вошел молодой лейтенант, высокий, стройный, загорелый, с живыми черными глазами под густыми, почти сросшимися на переносице бровями. Он принес с собой веселое молодое оживление.

Со сдержанной лаской в глазах и улыбке Комаров взглянул на него и спросил:

— Ну, как посты, Лев Маркович? Как погранлиния?

— Могу доложить, товарищ майор: работают отлично. Внимательность и четкость работы бойцов прекрасные. Как ни старался сбить, ничего не вышло. Вот только, — обратился Хинский к начальнику заставы, — на отрезке "Семи дубов" линия инфракрасных сторожей1, кажется, у вас не совсем надежна. За маленьким бугорком мне удалось скрытно проползти. Правда, ваша собака… кажется, Рекс… услышала… Я все же указал старшине…

— Ну и отлично, — сказал Комаров. — Садитесь, Лев Маркович.

Хинский сел, снял фуражку и вытер загорелый лоб.

— Фу! Устал чертовски! Солнце палит невозможно… А на самом солнцепеке, на лужке, — со смехом обратился он к Комарову, — какой-то чудак-старичок уселся и бреется. Зеркало шатается на пеньке, никак не держится, он его и так и сяк поправляет, устанавливает, а оно все валится. Старик ругается, отплевывается, лицо все в мыле… Мы со старшиной минут пять стояли, наблюдали с дороги, помирали со смеху. Кто это, товарищ старший лейтенант?

— А! — рассмеялся Никитин. — Это дедушка, пастух соседнего совхоза. Между прочим, человек образованный, правда по-старинному. Знает французский язык и постоянно пользуется нашей библиотекой. Он здесь каждый день бреется, как только загонит скот от жары в лес. Большой чудак, строгий старик. Держит себя очень респектабельно и выражается всегда высоким штилем.

Комаров и Хинский смеялись.

— Вероятно, большой чудак этот ваш пастух.

— Ну, ладно! Шут с ним, с этим чудаком, — заметил Комаров. — Давайте, товарищ Никитин, кончать. Сегодня нам с лейтенантом дальше ехать надо…

— Как же с Карданом? — спросил начальник заставы.

— Вот именно о Кардане-то и речь… — ответил Комаров. — Вы когда намерены отправить его в район?

— Сегодня, товарищ майор. В семнадцать часов, со всей партией.

— Так… Вот что, товарищ Никитин: пройдите сейчас с лейтенантом Хинским по коридору мимо комнаты Кардана, скажите лейтенанту громко, по-русски, что этот задержанный подозрителен и что сегодня в двадцать два часа вы его отдельно от партии отправите в район. Когда вернетесь сюда, продолжим знакомство с остальными нарушителями.

— Слушаю, товарищ майор.

Старший лейтенант и Хинский вышли. Комаров включил по телевизору комнату Кардана.

Кардан продолжал читать, но уже лежа на койке лицом к Комарову.

Комаров не отрывая глаз следил за ним.

Книга, очевидно, очень заинтересовала Кардана. Страницы равномерно и быстро переворачивались одна за другой. Прошло несколько минут. Вдруг брови дрогнули, глаза, расширившись, неподвижно остановились на какой-то строке, смуглое лицо Кардана стало медленно сереть. Он отложил книгу и закрыл глаза.

Солнце заливало комнату жарким светом.

Кардан открыл глаза, лениво повернул голову, посмотрел на окно, на поднятую кверху штору, словно борясь с желанием опустить ее. Потом медленно встал, потянулся, потрогал с болезненной гримасой кожу над губой. Взял зеркальце и, став спиной к окну, в ливень горячего солнечного света, опять начал вглядываться в отражение своего лица, пощупывая кожу на подбородке, гримасничая, поворачивая и наклоняя зеркало во все стороны. Наконец положил его на стол, прошелся несколько раз по комнате.

Вдруг солнечный зайчик сверкнул откуда-то в окно комнаты Кардана, стрельнул Комарову в глаза. Скользнул на потолок, исчез, вновь появился и опять исчез где-то над дверью. Так продолжалось минут десять. Изредка, поглаживая подбородок, Комаров внимательно наблюдал за мельканием зайчика. Кардан уже лежал на койке лицом кверху, бездумно, казалось, глядя на потолок над входной дверью, невидимой на экране, куда прыгали непрерывно зайчики из окна. Комаров встал, выключил экран и, заложив руки за спину, с опущенной головой, размеренными шагами начал ходить по кабинету. На скулах его спокойного лица играли желваки.

Ходил долго, потом внезапно остановился перед столом, включил в аппарат телевизора звук и вызвал районное управление. Через него соединился с Москвой и попросил к экрану заместителя министра государственной безопасности.

Разговор продолжался долго.

— Ну что же, Дмитрий Александрович, — сказал под конец заместитель министра, — эксперимент ваш одобряю. Но только смотрите: не по пустякам ли вы отрываетесь от более важных дел? Наблюдение за Карданом мог бы вести и менее ответственный работник. Вот на арктическом строительстве что-то неладное творится.

— Василий Петрович, — глуховатым ровным голосом ответил Комаров, — я чувствую… что за Карданом скрывается что-то очень значительное. Тряхну стариной! А если я вам понадоблюсь для арктического строительства, меня всегда легко отыскать.

— Я верю вашему чутью, Дмитрий Александрович. Оно вас, кажется, никогда не обманывало.

— Благодарю вас, Василий Петрович.

— Ну, прощайте. Желаю успеха.

Комаров выключил аппарат, встал, взял карандаш со стола и, решительными шагами подойдя к большой карте района, висевшей на стене, погрузился в ее изучение.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РИСКОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Ночь в лесу была темная, безлунная.

Ветер порывами шумел в вышине, скрипели ветви, шептались листья, словно набегающая на песчаный берег морская волна.

Надвигались тучи. Где-то далеко, тяжело ворочаясь, погромыхивал гром.

Прямая дорога была едва заметна в лесу, в темноте, между двумя черными, колеблющимися под ветром стенами деревьев.

Далеко впереди, в облачке света, мерцали красные точки — фонари на электромобиле2 Паншина.

С потушенными фарами электроциклы3 бесшумно бежали вслед. Певуче, чуть слышно гудели под сиденьями моторы, мягко шуршали шины. Ветер свистел в ушах, забивал ноздри ароматом увядающих трав, опавших листьев, предгрозовыми запахами земли.

Словно кончик маленького бича, хлестнула в лицо первая крупная капля.

— Быть грозе, — сказал Комаров вполголоса.

— Не иначе, товарищ майор, — последовало в ответ с соседнего сиденья. — Джим нервничает. Боится без следа остаться…

Собака отозвалась нетерпеливым повизгиванием на свое имя.

Вдруг ослепительно сверкнула молния, осветила небо, землю, лес — и погасла. Тьма на мгновение стала плотной, почти осязаемой. С оглушительным треском разорвалось над головой полотнище неба, с грохотом, непрерывно сталкиваясь, покатились с невидимой горы огромные пустые железные бочки.

Хлынул дождь.

Красные огоньки, чуть видневшиеся впереди, словно сквозь густую мерцающую сетку, вдруг взметнулись кверху, вильнули в сторону и исчезли. Желтоватое световое облако разрослось, перенеслось на другую сторону дороги, и яркий луч облил расплавленной бронзой вынырнувшие из тьмы стволы деревьев.

В облаке света мелькнули какие-то тени.

Сквозь шум грозы издалека донесся слабый крик и оборвался. Навалилась тьма, проглотила луч, залила сияющее облако.

— Стоп, Платонов! — отрывисто сказал Комаров и, поднеся ко рту аппарат микрорадио4, скомандовал: — Лейтенант, стоп! Выгружаться! Ко мне! Выходите с Джимом, старшина!

Через несколько секунд два силуэта смутно возникли в темноте.

— Здесь, товарищ майор, — послышался тихий голос Хинского.

— Вперед! — бросил Комаров.

Четыре человеческие тени молчаливо в потоках низвергающейся воды понеслись по залитой дороге. Впереди, с натянутым, как струна, поводком, бежал старшина, увлекаемый Джимом.

Вдруг поводок ослабел и упал, старшина едва не налетел на окаменевшую в стойке собаку.

— Стой! — глухо произнес старшина.

Поперек дороги неподвижной черной глыбой стояла машина.

Послышался слабый, приглушенный стон.

Комаров бросился к настежь раскрытой дверце электромобиля.

Луч карманного фонарика осветил на полу кабины пограничника, опутанного веревками, с завязанным ртом. Его винтовка валялась рядом.

— Паншин! — глухо воскликнул Комаров, быстро и умело развязывая бойца, в то время как Хинский торопливо освобождал его от кляпа.

— Не ранен? — спросил Комаров.

Боец молча, словно с трудом приходя в себя, отрицательно покачал головой.

— Оглушен?

— Ударили чем-то… по голове… товарищ майор, — пробормотал Паншин, поднимаясь с помощью Хинского на сиденье.

— Вы сопротивлялись?

— Просил пощады, товарищ майор — повеселев и усмехаясь, ответил окрепшим голосом Паншин. — Бросил винтовку… Рассмеялись… Один сказал: "Тем лучше". Все получилось так, как вы предсказывали.

— Говорили по-русски?

— По-русски, товарищ майор.

— Сколько их было?

— Кажется, четыре человека. В масках.

— Как остановили машину?

— Веревку протянули поперек дороги. Я ее заметил вовремя… затормозил. Машину занесло…

— Где Кардан?

— Связали и унесли.

— В какую сторону?

— По дороге. К мосту.

Хинский вдруг рванулся внутрь кабины.

— Товарищ майор, записка!

В углу на сиденье белел обрывок бумаги.

Комаров схватил ее, осветил фонарем. На бумажке было написано печатными буквами:

"Смерть предателю! Так будет со всеми изменниками!"

Подписи не было.

Комаров помолчал, глядя на записку, погладил подбородок и произнес:

— Очень глупо… Для дурачков писано…

Частой барабанной дробью дождь бил по крыше кузова.

— Сможете довести машину до заставы? — спросил Комаров Паншина, выходя под ливень.

— Вполне, товарищ майор. Я уже оправился.

— Отлично! Товарищ старшина, отдайте ему Джима. Собака бесполезна при такой погоде. Где электроциклы?

— Здесь, товарищ майор, — ответил старшина. — Андреев привел.

— По машинам! — скомандовал Комаров. — Скажите начальнику заставы, товарищ Паншин, чтобы дедушку Павла не трогал, но глаз чтобы с него не спускал. Особенно когда дедушка бреется на солнцепеке. Молод еще, глуп, не сеял круп… Ну, счастливо!

Раскаты грома заглушили последние слова Комарова. Молния на мгновение осветила залитую водою дорогу.

Электроциклы полным ходом понеслись сквозь ливень.

— До поста далеко? — спросил сквозь свист ветра Комаров, доставая из футляра, висевшего на груди, инфракрасный ночной бинокль5.

— Сейчас будет, — ответил старшина.

Он сунул два пальца в рот, тихо свистнул и сбавил ход машины.

У края дороги возникла тень. Электроцикл остановился. Тень приблизилась вплотную. Обозначилась фигура бойца в плаще, с винтовкой.

— По дороге проходили? — спросил Комаров.

— Четверо. Пробежали к мосту. У двоих длинный тюк на плечах.

— Хорошо, — сказал Комаров. — Вперед!

Он поднял к глазам ночной бинокль, долго всматривался в темноту вдоль дороги.

— Ничего не видно, — сказал он.

Через километр из засады вышел боец и доложил тоже:

— Пробежали четверо. С тюком на плечах. К мосту.

Но бинокль все еще ничего не мог уловить.

За мостом дорога раздваивалась. Из густых придорожных кустов при вспышке молнии появился боец в струях стекающей по плащу воды и доложил:

— Только что пробежали пятеро. Сели в ожидавшую машину с потушенными огнями. Ушли по правой дороге. Уловил слова: "Георгий Николаевич, садитесь к шоферу".

— Какая машина? — спросил Комаров.

— Цвета не различил. По форме кузова — тульская, "ТЭМ-146".

Электроциклы были пущены на полную мощность.

Дождь утихал. Гроза уходила. Ветер забивал дыхание. Дорога вырвалась из леса, и сразу посветлело.

— Сколько еще постов впереди, товарищ старшина? — спросил Комаров не отнимая бинокля от глаз. — Кажется, пять?

— Пять, товарищ майор.

— Дорога на станцию?

— На станцию. Другая — в районный центр — осталась слева.

— Ближайший поезд на станции?

— В четыре пятьдесят восемь. На Киев.

— Отлично… Вот и машина! — тихо воскликнул Комаров.

Вдали, в серой мгле, начало сгущаться смутное темное пятно, уносившееся вперед. Еще через несколько минут пятно стало принимать более четкие формы. Блеснули металлические части. В бинокль уже ясно стал виден приземистый, удлиненный кузов преследуемой машины.

Комаров почти лежал грудью на бортике коляски, пристально, до боли в глазах, всматриваясь в силуэт машины сквозь сереющую темноту.

— Так, — сказал он наконец, выпрямляясь и опуская бинокль. — Правильно. "ТЭМ-146". Как фамилия бойца на разветвлении дорог, товарищ старшина?

— Красавин, товарищ майор.

— Заметьте себе: доложите начальнику заставы о его внимательности при исполнении службы.

— Слушаю, товарищ майор.

Комаров достал из кармана аппарат микрорадио, ощупью отвернул нижнюю крышку его плоского футляра — микрофон, вытянул вверх провод-антенну, приложил слуховую трубку к уху и перевел на диске кнопку избирателя на новую позицию.

— Районная шестьдесят четыре?.. "Индеец"… Кто у микрофона?.. Присоедините диктофон… Говорит Комаров… Старший инспектор Главного управления… Двести восемьдесят шесть… Передайте срочно на станцию Вишневск. К станции идет электромобиль — тульский "ТЭМ-146". Пассажиров пять или шесть. Внимание на коренастом мужчине, широкое, смуглое, скуластое лицо, черные волосы, свисающие на лоб, черные густые усы, тонкий горбатый нос. Следить и за остальными. За "ТЭМ-146" следую я на двух электроциклах вашей погранзаставы. Номера: два нуля девяносто шесть и два нуля девяносто семь. Встретить меня на станции с информацией. Все.

Навстречу, сверкая матовыми огнями, неслась огромная грузовая машина с горою мешков, тюков, ящиков. Мелькнул туманный, расплывчатый силуэт какого-то здания у дороги, за ним другого, третьего. Начинало светлеть. Наступало утро.

Вдали показалась группа строений. Одновременно донесся отдаленный протяжный звук сирены.

— Экспресс Одесса — Киев, — заметил старшина.

— Поспеем ли? — с тревогой спросил Комаров.

— Поспеем. Это сигнал перед поворотом пути за тридцать километров до станции. Поезд еще должен нас обогнать, вон там — справа.

Встречные машины и люди стали попадаться все чаще. Пришлось замедлить скорость. Несколько раз "ТЭМ-146" исчезал из виду, потом вновь показывался, когда электроцикл набирал скорость.

Справа на прояснившемся горизонте появилась стремительно скользившая темная лента. Она шла наперерез электроциклам и "ТЭМ-146".

Станция была уже совсем близко. Но и движение по шоссе становилось все гуще. В бинокль Комаров уловил, как электромобиль ворвался на станционную улицу, продолжавшую шоссе, ловко лавируя между встречными машинами, и скрылся среди них.

— Увеличьте скорость, — произнес Комаров и оглянулся.

Машина Хинского, держась в двухстах метрах, мчалась сзади. Хинский, в штатском платье, как и Комаров, сидел рядом с бойцом-водителем, тоже одетым в штатское. Встречный ветер трепал его черные волосы, и Комарову показалось, что на смуглом худощавом лице молодого лейтенанта сверкнули зубы в широкой улыбке. Губы Комарова чуть тронулись в ответной теплой улыбке. Он вспомнил радость своего юного помощника, когда тот узнал, что майор берет его с собой. Лейтенант впервые участвовал в такой крупной охоте…

Электропоезд стоял у перрона. На выходном семафоре вспыхнул зеленый цвет. "ТЭМ-146" медленно отходил от станционного подъезда.

Электроциклы не успели еще остановиться, как Комаров и Хинский спрыгнули на ходу. Они бросились вверх по широкой каменной лестнице в станционное здание.

На верхней ступени стоял человек. Он шагнул им навстречу.

Комаров пробежал мимо него, шепнув одно слово: "Индеец".

Человек быстро пошел за майором, говоря вполголоса:

— Третий вагон, пятое купе… Вдвоем… четверо остались…

— Следите за ними! — отрывисто бросил Комаров, выбегая из здания на перрон.

Мимо перрона, набирая скорость, мелькали лакированные вагоны с закрывающимися на ходу створками выходных дверей. Поезд был скоростной, с обтекаемыми формами, без промежутков между вагонами, со скрытыми ступеньками и поручнями.

Когда Комаров подбежал к краю перрона, последний вагон поравнялся с ним. Комаров бросил на него взгляд, полный отчаяния. Потом вдруг пригнулся, одним прыжком влетел в еще полураскрытую дверь вагона и уперся в нее плечом.

В следующее мгновение на него обрушился, едва не сбив с ног, Хинский и обхватил его за плечи. Неся на себе Хинского, Комаров сделал шаг внутрь вагона, отпустил дверь, и она неслышно захлопнулась за ними.

Поезд уже летел по простору полей, мягко покачиваясь и глухо погромыхивая на стыках рельсов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

— …И я вам определенно говорю, что если бы не ранняя смерть, Красков дал бы неподражаемые вещи! Одна его "Девочка с цветами" чего стоит! А "На физкультурной площадке"? Сколько в этих полотнах изящества, тонкости рисунка! Я не боюсь сказать, что это были лишь первые шаги гения.

— Ну… уж и гения! Вы преувеличиваете, Лев Маркович, — тихо возразил Комаров, поправляя в ухе наконечник гибкой трубки; второй конец ее он плотно прижимал к отверстию трубы из установки для кондиционирования воздуха6, пытаясь уловить все звуки, раздававшиеся из разных купе. Это не мешало Комарову поддерживать с Хинским разговор об искусстве.

Когда разговор касался вопросов искусства, особенно живописи, Хинский терял спокойствие и выдержку, которым он так старательно учился у Комарова.

— Уверяю вас, Дмитрий Александрович, это был художник огромной силы. Вы просто недостаточно знаете его работы! — горячо доказывал Хинский.

Комаров вдруг предостерегающе поднял руку, наклонил голову к стенке вагона и прислушался.

Вагон, чуть покачиваясь, стремительно несся вперед. Моторы под полом монотонно жужжали, колеса глухо и дробно постукивали. За плотно закрытым окном, в сумерках засыпающего дня, свиваясь в вихри, уносилась назад придорожная пыль.

Хинский, подавшись вперед, вытянул шею, тоже стал прислушиваться.

Наконец Комаров поднял разочарованное лицо. Он поправил наконечник трубки в ухе, плотнее прижал другой ее конец к отверстию трубы из установки для кондиционирования воздуха и сказал:

— О чем-то разговаривают… Так тихо, что ничего не удалось понять… В каком-то дальнем купе очень громко говорят, забивают… Разобрал только: "Николаев" да "аэродром".

Хинский задумался. Он взял со столика вечернюю поездную газету и, расположившись поудобнее в кресле, начал читать.

Сумерки сгущались.

— В Вознесенске будем в ноль тридцать? — не то спрашивая, не то утверждая, сказал Комаров.

— Да, Дмитрий Александрович.

— Так… Значит, на меридиане Николаева в одиннадцать часов тридцать минут…

Хинский потянулся к выключателю, тихо спросил:

— Свет не помешает?

В темноте угла, куда забился Комаров, он уловил смутное движение его головы.

Свет залил купе. Комаров с опущенными глазами неподвижно сидел у стены.

Молчание длилось долго. Жужжали моторы; колеса что-то быстро и неразборчиво бормотали под полом.

Наконец Комаров вздохнул и поднял глаза.

— Что нового в газете? — тихо спросил он.

— Программа зимнего сезона в Большом театре… Новая опера Харламова… Открытие профессора Курдюмова… Новый способ переливания крови… О!.. Минутку… минутку…

Хинский быстро пробежал несколько строчек.

— Внезапно умер Вишняков… Помните? Дело об искажении георадиограмм на арктическом строительстве… Вот: "В доме предварительной изоляции при загадочных обстоятельствах…", говорится в сообщении.

У Комарова заблестели глаза.

— Подробностей нет? — спросил он.

— Нет… Вот только, что Вишнякова накануне осматривал врач и что он был совершенно здоров.

— Странно, — задумчиво произнес Комаров. — Внезапные смерти стали у нас редкими. Что бы там могло случиться?

После короткого молчания Хинский сказал:

— С линии Владивосток — Иокогама — Сан-Франциско сняты океанские электроходы "Карелия", "Днепр" и "Щорс", а с линии Ленинград — Лондон — Нью-Йорк — электроходы "Десна", "Полтава" и "Дон". Все переданы ВАРу для ускорения его морских перевозок…

— Да, там какие-то затруднения с перевозками, — заметил Комаров. — Еще перед отъездом из Москвы я слышал об этом. Какая-то путаница, неразбериха. При таком огромном, мощном флоте, какой имеется в их распоряжении… Можно подумать, что Катулин разучился вести большие дела…

Хинский перебил его:

— Большое дело… Это не то слово! Великое! Грандиозное! Я уж и не знаю, какой эпитет здесь подыскать… Второй год идет строительство, четвертый год оно волнует весь Советский Союз, весь мир, а я все не могу свыкнуться с ним, хладнокровно говорить о нем. Подумать только — переделать Арктику! Дух захватывает при одной мысли об этом! Нет, Лавров положительно гений! И ни разу мне не удалось побывать там…

— Все это верно, — медленно сказал Комаров, погруженный в свои мысли. — Боюсь только, не исполнится ли ваше желание раньше, чем вы думаете… не назревает ли и там для нас работа…

— Вы думаете? — живо спросил Хинский. — Почему?

— Слишком большие страсти разгорелись вокруг этого строительства. Слишком много мировых враждебных сил оно привело в движение.

Комаров помолчал и снова тихо заговорил:

— Мне не нравится это дело Вишнякова… И его странная смерть… И вся эта путаница в делах строительства. Это не похоже на Катулина.

На большом матовом экране над дверью вспыхнула зеленая надпись: "В вагон-ресторане ужин с 21 часа до 24 часов. Меню…" Следовал длинный список блюд, закусок и напитков.

Надпись продержалась на экране минуть пять, погасла, на ее месте вспыхнула новая: "В концертном вагон-зале с 22 часов телевизо-тонпередача: "Отелло" Шекспира со сцены Ленинградского Большого драматического театра. В ролях: Отелло — Беркутов, Дездемоны — Королева, Яго — Сикорский".

Комаров показал головой на дверь.

— Проследите, держите связь… — тихо сказал он.

Хинский отложил газету, встал, осмотрел себя в зеркале и, поправив галстук, вышел из купе.

В узком коридоре двое людей оживленно разговаривали, третий стоял у окна и смотрел в темноту на двигавшиеся по полю яркие огни. Очевидно, электрокомбайны спешно заканчивали уборку второго урожая пшеницы-скороспелки.

Хинский тоже стал у окна перед дверью соседнего купе.

Вскоре дверь отодвинулась, вышел широкоплечий, невысокого роста человек со светлыми, зачесанными назад волосами, с длинным бритым лицом и быстро закрыл купе за собой. Но за это короткое мгновение Хинский, оглянувшись, успел заметить в купе человека с черными усами. Он лежал на диване и читал газету. Пассажир, вышедший в коридор, быстро, но незаметно осмотрелся и спокойно направился к выходу из вагона.

Прильнув к окну и прикрыв рукой глаза от бокового света из коридора, Хинский, казалось, целиком ушел в наблюдение за ночной жизнью на поле.

Спустя минуту он последовал за неизвестным.

На герметически закрытых переходных площадках сильно покачивало, стук колес и гул моторов звучали ясней. Хинский быстро прошел два вагона, не выпуская из виду широкой спины незнакомца, одетого в светло-коричневый костюм.

Вагон-ресторан был ярко освещен, пестрел букетами цветов на столиках, сверкал белизной скатертей, стеклом и металлом столовых приборов. Сквозь хрустально чистое стекло внутренней входной двери среди нарядно одетых, оживленных людей Хинский увидел незнакомца, уже усаживающегося за столик.

Вдоль наружных стен вагона, над столиками, тянулась четырехугольная труба из черной лакированной пластмассы. Над каждым столиком в стенку трубы была вделана дощечка с разноцветными кнопками и цифрами против них.

Незнакомец посмотрел меню, повернулся к дощечке и нажал несколько кнопок. Потом взял газету, откинулся на спинку кресла и начал читать.

Убедившись, что незнакомец основательно уселся, Хинский оглянулся. В узком коридорчике, где он стоял, справа была дверь с надписью: "Туалет". Хинский быстро вошел в это купе и запер дверь за собой. Вынув карманный радиотелефон, он раскрыл его, настроил аппарат на волну Комарова. Через минуту послышался тихий ответный гудок.

Хинский почти шепотом произнес над микрофоном: — "Индеец" и "Лев"… Да, это я… Основной остался, спутник в вагоне-ресторане… Да… Понимаю… До конца? Хорошо… Но вряд ли… Они разойдутся… Слушаю…

Хинский спрятал аппарат в карман и, выйдя из кабины, направился в ресторан. Здесь он незаметно прошел к столику в дальнем углу.

В этот момент в трубе над столиком незнакомца раздался тихий звонок, в ней раскрылась незаметная до того дверца. В отверстии показались две конвейерные ленты: одна, верхняя, с использованной посудой, непрерывно двигалась; другая, с горкой хлеба на тарелке, была неподвижна. Незнакомец снял тарелку, лента продвинулась по трубе немного дальше и опять остановилась: показалась стопка из нескольких тарелок, набор ложек, вилок, ножей, соусники. Затем на продвигавшейся постепенно ленте показались один за другим крытые судки с блюдами. Незнакомец снял их и принялся за ужин. Он был, очевидно, голоден, если судить по количеству заказанных блюд и по той поспешности, с которой он начал есть.

"Еще бы! С утра не ел…", — сочувственно подумал Хинский.

Хинский был тоже голоден и заказал себе скромный ужин.

Стрелка на больших настенных часах приближалась уже к двадцати трем часам. Хинский, покончив с ужином, поставил использованную посуду на верхнюю ленту конвейера и принялся за фрукты. Наконец незнакомец встал и, постояв минуту, словно в нерешительности, направился в концертный вагон-зал. Через некоторое время вошел туда и Хинский.

В зале было темно, на ярко освещенном большом экране демонстрировалась сцена ленинградского театра. Отелло разговаривал с Яго, волновался, негодовал, уже отравленный ядом подозрений. Зрители с напряженным вниманием следили за великолепной игрой Беркутова и Сикорского.

Уже кончался третий акт, когда Хинский обратил внимание на то, что поезд замедляет движение.

"Подъем, что ли?" — подумал Хинский, но сейчас же отбросил эту мысль: для экспресса, шедшего со скоростью в сто пятьдесят километров в час, подъемов, замедлявших эту скорость, не существовало. Однако поезд шел все тише. В зал доносились частые приглушенные звуки сирены.

"Шестьдесят… сорок километров в час…", — с нарастающим беспокойством определял Хинский скорость, прислушиваясь к стуку колес.

Он оглянулся и шепотом спросил соседа:

— В чем дело, товарищ? Не знаете ли, почему поезд замедляет движение?

— Третий день ремонт пути… — вежливо ответил тот, не сводя глаз с экрана.

В этот момент мимо окон с обеих сторон вагона медленно проплыли назад несколько красных предостерегающих огней.

Хинский успокоился и, убедившись, что незнакомец на месте, обратился к экрану. Минут через пять поезд начал вновь набирать ход и, словно наверстывая потерянное время, с ускоренной быстротой понесся во тьме.

В начале первого, за полчаса до Вознесенска, экран потух, в зале загорелся свет, и зрители начали расходиться.

Не теряя из виду незнакомца, Хинский быстро прошел за ним в свой вагон. Когда человек скрылся в купе, молодой лейтенант отодвинул свою дверь и глухо вскрикнул.

Купе было пусто, Комаров исчез.

В открытое, вопреки всем правилам, окно со свистом врывался ветер, трепля оконные занавески и внося с собой клубы пыли, подхваченный с дороги мусор и песок. Полотенца, салфетка и вазочка с цветами валялись на полу. Пыль облаком стояла в воздухе, свет электрической лампы едва пробивался сквозь нее; трудно было дышать.

Машинально закрыв за собой дверь, Хинский некоторое время стоял посреди купе, растерянно оглядываясь и силясь что-нибудь понять. Наконец он медленно подошел к окну, поднял его и повернул рычажок герметизации. Потом он пустил вытяжной вентилятор, усилив подачу чистого воздуха из установки кондиционирования. Мозг лихорадочно работал, густые черные брови совсем сошлись на переносице.

"Что случилось? Куда он девался? Может быть, просто вышел, сейчас вернется? Но окно!.."

Он внимательно осмотрел только что повернутый на раме окна рычажок. Нет… он действует исправно. Окно было кем-то опущено. Но это категорически воспрещается правилами для пассажиров, чтобы не загрязнять чистый, свежий воздух, который подается в вагоны установками кондиционирования. Значит, что-то очень важное заставило Комарова нарушить эти правила. Комаров не такой человек, чтобы делать что-либо зря… Да… но куда же он девался? Выскочил поспешно из купе, не успев закрыть окно?

Вдруг новая неожиданная мысль кольнула сердце.

Нападение! Его выбросили в окно!

Хинский быстро оглянулся. Нет… Не видно никаких следов борьбы… Комарова голыми руками не возьмешь… Наконец, был бы шум… Сбежался бы народ…

Хинский немного успокоился, но все же подошел к окну, внимательно и пристально рассматривая столик под окном, нижнюю часть оконной рамы, место, где сидел Комаров, в углу дивана у наружной стенки.

Ничего подозрительного под ровным слоем все покрывавшей пыли.

Да! Салфетка! На столике была салфетка!

Молодой лейтенант быстро поднял ее с пола и начал исследовать сантиметр за сантиметром. Вот!

У середины салфетки, возле сгиба, чуть заметно обозначалось широкое, с неясно закругленными контурами пятно.

Хинский пристально вгляделся в него, потом вынул из кармана маленькую, но сильную лупу и навел ее на подозрительное место. Теперь хорошо видны очертания пятна.

Подошва! Подошва ботинка! Впрочем… Не он ли сам неосторожно наступил на салфетку? Нет… нет… Он отлично помнит, что бессознательно, по укоренившейся уже привычке, обходил лежавшую на полу салфетку. Уже с первого момента, войдя в купе, пораженный всем, что увидел здесь, он старался ни к чему не прикасаться, точно предчувствуя, что все это еще придется исследовать, рассмотреть. Кроме того, у него узкий ботинок, а здесь след гораздо шире. И у Комарова нога широкая…

Осторожно держа растянутую в руках салфетку, Хинский разложил ее на столике, отпечатком следа кверху. Сгиб лег ровно по бортику стола, на противоположном бортике лежал такой же сгиб. Салфетка оказалась на своем месте. След, словно отрезанный, начинался у бортика против места Комарова. Отпечаток носка приходился на середину стола.

Хинскому стало жарко. Ему впервые приходилось самостоятельно решать такие задачи.

Итак, Комаров ступил одной ногой на столик.

Зачем? К окну?!

Хинский отвернул рычажок герметизации, начал медленно и осторожно спускать раму окна.

Горячий, колкий от песка ветер ударил в лицо, растрепал волосы.

Сантиметр за сантиметром, медленно и пристально Хинский рассматривал черное каучуковое ребро оконной рамы.

Тонкая, едва заметная и чуть взлохмаченная царапина. Совсем свежая, еще взъерошенная, она шла поперек ребра — изнутри кнаружи. И вот другая вдоль ребра…

Сомнений не было! Комаров выпрыгнул в окно!

Чувствуя внезапное изнеможение, Хинский поднял раму, повернул рычажок и опустился на диван.

На полном ходу поезда… Ведь это смерть! Это самоубийство!

Лейтенант сорвался с места, бросился к двери.

Надо поднять тревогу! Надо остановить поезд! Надо искать его… может быть, уже его труп!

Он схватился за ручку двери — и остановился.

Нет! Нет, нет… Комаров не такой… Не такой человек Комаров! Что, он этого сам не понимал? Значит, это нужно было… Нужно было и можно было… Что-то произошло… Где Кардан? Не может быть, чтобы Комаров оставил Кардана. Значит, и Кардан туда же…

Вдруг вспыхнуло воспоминание: красные огни, ремонт пути, замедленный ход поезда… Ясно!

Лейтенант слабо улыбнулся, надежда оживила его. Несколько минут он сидел неподвижно, откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза, потом встал, снял с крючка электропылесос и начал приводить в порядок купе.

Вдали за окном показались огни. Жемчужный световой туман, все больше сгущаясь, залил горизонт.

Поезд замедлил ход; тряхнуло на первой стрелке.

Вот и Вознесенск.

* * *

В Вознесенске незнакомец почти не причинял хлопот лейтенанту. По-видимому, он чувствовал себя здесь вполне спокойно и уверенно.

Не желая попадаться ему на глаза, лейтенант передал наблюдение местным работникам. Ежедневно ему сообщали лично и по микрорадио, что делает, как живет, кого посещает незнакомец.

Впрочем, с первого же дня своего пребывания в Вознесенске этот человек перестал быть незнакомцем. На большом заводе, который он с утра посетил, его давно знали: Петр Оскарович Гюнтер, контролер-приемщик ВАРа — Великих Арктических Работ.

Сейчас он приехал для обследования работы контролеров-приемщиков на заводах.

Он был очень строг, требователен, почти придирчив. Ни одна мелочь не ускользала от его глаз. И контролеры и администрация заводов с уважением относились к его указаниям. Все его требования были дельными, и возражать было нечего.

Два дня Гюнтер провел в Вознесенске. Хинский находился эти дни безвыходно в гостинице, почти не показываясь на улице. Помимо того, что в любой момент к нему могло поступить сообщение о готовящемся выезде Гюнтера из города, он неустанно занимался поисками Комарова в эфире при помощи своего микрорадио.

Он все надеялся, что майор, может быть, еще находится в радиусе действия этого маломощного аппарата, где-нибудь в пределах двухсот километров от Вознесенска.

Сомнения и тревога не давали покоя молодому лейтенанту.

За год работы с Комаровым он успел всей душой привязаться к начальнику — всегда спокойному, выдержанному, талантливому "следопыту", человеку с самыми разносторонними интересами и запросами. Беседы с ним о работе, долгие задушевные разговоры о жизни, об искусстве доставляли Хинскому истинное наслаждение. Они открывали ему столько нового, иногда неожиданного, что молодой человек готов был часами слушать своего начальника и друга.

Комаров был одинокий человек. Два года назад он потерял жену. Он был из породы однолюбов, и до сих пор затянувшаяся, но не зажившая рана тихо ныла в его сердце. Ему все не хватало чего-то, он чувствовал все время рядом с собой пустое, незанятое место. Сын умер еще мальчиком. Дочь в прошлом году уехала с любимым человеком в Ташкент, и редкие встречи с ней на экране телевизефона не могли оживить пустую теперь квартиру.

Восторженная привязанность молодого лейтенанта трогала Комарова своей искренностью. Он полюбил его, как сына, когда-то потерянного и теперь словно вновь найденного.

…Тревога мучила лейтенанта. То ему представлялось искалеченное тело Комарова — одинокое, в ночи, возле путей, то казалось, что он видит своего майора окруженным врагами, отражающим нападение, изнемогающим, раненым, то он видел его усталым, измученным жаждой, едва бредущим под палящим солнцем.

И книга летела в сторону, Хинский вскакивал с кресла, шагал по комнате, потом вновь садился за радиоаппарат и посылал в эфир свои секретные позывные.

Проще всего, казалось, было бы начать поиски через аппарат государственной безопасности. Но Комаров мог быть недоволен, если в дело, которое он взялся вести самостоятельно, будут втянуты другие люди. Единственное, на что решился Хинский в первый же день, это навести справку на ремонтируемом участке железной дороги под Вознесенском. Он спрашивал, не был ли там подобран вчера ночью или сегодня утром раненый или убитый человек, бритоголовый, высокий, плотный, в сером костюме и темно-серых мягких ботинках с застежками "молния".

Отрицательный ответ немного успокоил Хинского.

На третий день, рано поутру, Гюнтер улетел на пассажирском самолете, отправлявшемся без промежуточных посадок в Харьков. Хинский последовал за ним.

В Харькове, занятый теми же делами, Гюнтер провел еще три дня, после чего железнодорожным экспрессом Севастополь — Москва вечером выехал в столицу.

Хинский ехал в том же поезде.

Чем ближе подходил поезд к Москве, тем более возрастало волнение лейтенанта. В Москве должно было многое выясниться и решиться.

Комаров еще в поезде высказал уверенность, что если его подозрения правильны, Кардан не минует Москвы, что клубок, пока еще запутанный, завязан именно там, в столице. Теперь лейтенанту надо было быть особенно начеку, тщательно проследить Гюнтера в Москве, подобрать нить, которую тот, может быть, обронит здесь.

Кроме того, Хинский решил лично доложить заместителю министра об исчезновении Комарова. Наверное, ему уже что-либо известно. Уж ему-то майор обязан доносить о ходе работы, о своих передвижениях по территории Союза. Если он только здоров… если жив… Скорее бы… скорее бы в Москву!

Поезд прибыл в Москву поздно, около двух часов ночи.

Прямо из вагона Гюнтер направился в привокзальный подземный гараж. К удивлению Хинского, он выбрал там сильную машину, малопригодную для движения по оживленным улицам города, и, сев за руль, вывел ее из гаража. Хинский в отдалении следовал за ним на быстроходном одноместном электроцикле.

Через несколько минут он понял выбор Гюнтера. Коричневый электромобиль вскоре свернул на загородное шоссе. Держась на приличной дистанции, Хинский не отставал от электромобиля.

Ночь была темная, беззвездная. Газосветные фонари хорошо освещали широкую гладкую дорогу, ехать было легко. Ветер свистел в ушах. По сторонам сквозь деревья мелькали смутные контуры уснувших дач, проносились огни загородных ночных кафе и ресторанов, придорожных электроколонок для зарядки аккумуляторов транспорта. Все реже становился поток встречных машин. Дорога делалась пустынной. Хинский потушил фары своего электроцикла и прибавил скорость.

Задние красные огоньки машины Гюнтера приблизились.

Дорогу Хинский знал отлично. Эти места были хорошо памятны ему по воспоминаниям юности.

И теперь, почти беззвучно мчась с огромной скоростью, он узнавал поселки, станции, санатории и дома отдыха, тянувшиеся вдоль дороги.

Уже далеко позади остались Мытищи, Челюскин, скоро, за Клязьмой, должно было появиться Пушкино.

Электромобиль в облаке света от фар упорно мчался вперед.

"Куда его несет?" — подумал Хинский и посмотрел на свои светящиеся часы.

Была уже половина третьего ночи.

Справа мелькнул во тьме смутный силуэт знакомой мачты ветряка, накачивающего воду в сады и огороды.

"Клязьма…" — отметил про себя Хинский.

Едва он подумал об этом, как светлое облако впереди погасло и электромобиль исчез.

"Не проведете, гражданин Гюнтер… — подумал Хинский, ускоряя ход электроцикла. — Здесь только один поворот — направо, в улицу Коммунаров".

Зоркие глаза лейтенанта разглядели в черноте ночи поворот, и электроцикл помчался по улице. Через минуту, совсем привыкнув к темноте, Хинский увидел впереди себя темную массу электромобиля.

Расстояние между машинами быстро сокращалось. Казалось, что Гюнтер замедляет ход.

Внезапно электромобиль со скрипом остановился.

Хинский чуть не слетел с сиденья, затормозив машину на полном ходу. Через несколько секунд лейтенант лежал на земле, у кустов, растущих вдоль дороги, тихо подтягивая к себе опрокинутый набок электроцикл.

Хлопнула дверь кабины электромобиля. Послышались неторопливые шаги по песку дорожки, потом по каменным ступеням. Вероятно, Гюнтер ожидал у дверей дома.

Затаив дыхание, лейтенант медленно, неслышно подползал по траве ближе к коттеджу.

В нескольких шагах от дома он приник к земле и замер.

Изнутри за дверью послышался какой-то глухой шум.

Гюнтер тихо, приглушенно произнес:

— Свои… Косарев… Привет от Асты…

Из-за двери донеслось новое бормотанье.

— Половина седьмого… — вполголоса произнес Гюнтер.

Лязгнула цепь, послышался глухой звук засова, бесшумно открылась дверь и уже вполне явственно закрылась. Наступила тишина.

Хинский продолжал лежать, не поднимая головы. Прошло минут десять. Окна дома слепо глядели в ночь, ни искорки, ни отблеска света не мелькнуло в них.

Хинский осторожно пополз назад, к электроциклу, потом, неслышно ступая, перебежал на другую сторону улицы. Ему хотелось, насколько допускала темнота, осмотреть дачу, соседние здания, запомнить местность. Держась подальше от края мостовой, под смутно вырисовывающейся тенью деревьев, он тихо пошел налево, дошел до угла.

"Кажется, Октябрьская улица", — подумал он и, решив проверить, повернул обратно, к другому углу квартала.

Не спуская глаз с дома, все так же тихо, словно скользя над землей, он прошел мимо него и направился дальше, к углу.

И вдруг он инстинктивно метнулся в сторону, к ограде: ему показалось, что какая-то тень вынырнула из-за угла и тотчас же скрылась.

Нет, не скрылась! Чуть слышное шуршание крадущихся шагов донеслось до лейтенанта.

Лейтенант приник спиной к ограде, сердце у него забилось, кулаки сжались.

"Вот как!.. Своя охрана?!"

Скользящее, почти неслышное движение приближалось… Оно уже совсем близко… Высокая тень возникла и сгустилась во тьме, послышалось сдержанное дыхание…

Лейтенант стиснул зубы… Сердце застучало, словно молот.

И вдруг совсем близко тень сделала резкий поворот, громко скрипнул песок, вскинулась рука человека.

Хинский замер.

Мгновенно вспомнился девиз Комарова:

"В схватке не защищаться, а нападать!"

Молниеносным движением Хинский перехватил враждебную руку и сжал ее, как в тисках.

Послышался приглушенный стон, и в следующее мгновение лейтенант взлетел на воздух, перевернулся и грохнулся всем телом оземь. Он не успел еще прийти в себя, как кто-то, могучий и тяжелый, уже навалился на него…

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРЫЖОК В НОЧЬ

После ухода Хинского в вагон-ресторан Комаров с удвоенным вниманием прислушивался к тому, что происходило в соседнем купе.

Как он и ожидал, через трубу установки для кондиционирования воздуха к нему вскоре донеслись звуки открываемой двери. Но кто вышел из купе? Оба пассажира или один? Этого Комаров не мог определить.

Оставалось ждать и слушать.

Комаров долго и неподвижно сидел в своем углу, ловя невнятные голоса, разговоры, доносившиеся из ближних и дальних купе, шорохи, зарождавшиеся в самой установке кондиционирования. Все это надо было распознать, из потока звуков выделить то, что было интересно и нужно.

Наконец настороженное ухо уловило едва слышный шум. Это был знакомый шелест тонкой и мягкой бумаги.

"Кто-то, значит, остался в купе и читает газету. Кто именно? Кардан или его спутник?"

Едва задав себе этот вопрос, Комаров услышал тихий, приглушенный гудок спрятанного в кармане микрорадио. Кто-то вызывал его. Конечно, Хинский.

Так и есть: пароль этой декады — "Индеец" и их двусторонний пароль — "Лев".

Хинский сообщал, что "основной" остался в купе, а спутник — в вагоне-ресторане. Ну что же, пусть он наблюдает за спутником неотступно, хотя бы пришлось разделиться, если тот высадится в Вознесенске отдельно от "основного"… Вряд ли?.. Почему вряд ли? Все возможно… Ну, хорошо… все…

Итак, Кардан остался в купе. Почему? Что он намерен делать? Почему не пошел в вагон-ресторан? Ведь он с утра там не был. Пора бы поесть. Решил ждать до Вознесенска? Ну что же, подождем.

Комаров опять задумался.

"Николаев"… Почему они говорили про Николаев? И "аэродром"… Правда, эти два слова в их беседе были разделены некоторым промежутком времени… В Николаеве есть аэродром. А пересадки из экспресса на Николаев нет. Значит, из Вознесенска они направятся туда, что ли? Но ведь и в Вознесенске есть аэродром! Нет, тут что-то не так…

Комаров терялся в догадках, строил предположения, но ни к чему прийти не мог.

Время шло. Было уже двадцать три часа, когда Комаров вдруг почувствовал замедление хода поезда. Колеса под полом стучали медленней, моторы звучали глуше… Снаружи, в темноте за окном, промелькнул красный огонь…

Комаров встрепенулся. Из соседнего купе по трубе донесся явственный шорох, быстрое шарканье ног по полу, какое-то металлическое пощелкивание… А поезд еще более замедляет ход! Второй красный огонь за окнам медленно ползет назад… В чем дело? Ремонт пути, что ли? А, черт!

Комаров чуть не вскрикнул: из трубы вдруг послышался заглушенный грохот какого-то упавшего предмета, легкий свист. Комаров вскочил с места, не спуская глаз с окна.

В следующее мгновение за окном прошел третий красный фонарь. В его густом кровавом свете мимо окна, отделяясь в воздухе от вагона, пронеслась какая-то темная масса, вроде тюка с раскинутыми в стороны полосами, и растворилась в темноте позади…

— Ах, дьявол! — пробормотал Комаров сквозь стиснутые зубы.

В одно мгновение он вырвал трубку из отверстия в стене, спрятал в карман, бросился к окну и опустил раму. Горячий ветер ворвался в купе, трепля занавески, неся пыль и духоту. Одним движением, держась за раму, едва коснувшись столика ногой, Комаров выбросился из вагона. Нога задела за раму, рука чуть не сорвалась, но Комаров удержался и повис на руках. Внизу проносились тени каких-то глыб, машин, штабелей. Приближался четвертый красный фонарь. Комаров сильно раскачался, глубоко вздохнул и оттолкнулся ногами от стенки вагона.

Снизу, из темноты, с головокружительной быстротой налетала на него какая-то темная бугристая масса.

Комаров вытянул вперед руки, с силой ударился ими, потом грудью обо что-то твердое, со стоном перевернулся в воздухе и покатился вниз по насыпи…

Лязгая цепями и буферами, сверкая огнями, поезд пронесся мимо и растворился в темноте.

Его отдаленный гул, замирая, скоро совсем затих, и в потревоженную на мгновение степь вернулись ночь, безмолвие и покой…

* * *

Откуда-то издалека со странным звоном донеслась короткая тихая очередь пулемета и оборвалась… потом, совсем близко, откликнулась другая… Нет, это не пулемет… Как будто ласковое шепелявое стрекотанье бабушкиной швейной машинки… Пахнуло далеким солнечным детством… Потом вдруг зябкая дрожь прошла по телу…

Комаров открыл глаза.

На склоне ясного неба длинное, с рваными краями облачко окружилось золотой каймой. У самого уха в густой траве трещал свою раннюю песенку кузнечик.

Комаров быстро пришел в себя.

— Вот тебе и пулемет и бабушкина машинка, — усмехнулся он и сел.

Кузнечик взвился, трепеща крылышками, описал дугу и скрылся за высокой кучей щебня.

Боль в груди и правой руке напомнила обо всем, что произошло ночью.

Вдали громыхали машины, гудели моторы, лязгал металл.

"Ну, мое счастье, что упал сюда, — подумал Комаров оглядываясь. На этом участке ремонт пути, видимо, был уже кончен: машины, рельсы, камень убраны, остались лишь кучи песка и гравия.

В южных степях светает и в августе очень рано. Солнце уже стояло над горизонтом. Золотая кайма на облачке бледнела и ширилась. Подул прохладный ветерок. Тихо шелестела пшеница, плотной высокой стеной стоявшая по обе стороны полотна.

Шатаясь и потирая ушибленную грудь, Комаров медленно встал, отряхнул с себя пыль и пошел, прихрамывая, вдоль пути, внимательно всматриваясь в землю, в траву, покрывавшую небольшой пологий откос. Следов было много — и свежих и старых, трава была везде примята, покрыта пылью и землей.

Комаров рассчитал, что он выбросился из вагона и упал примерно метрах в шестидесяти от места, куда должен был упасть Кардан. Однако, пройдя гораздо больше, Комаров не заметил ничего, что можно было принять за след Кардана. Тогда Комаров, отойдя подальше от полотна дороги, прошел обратно, к месту своего падения. Слева от него колыхалась высокая стена пшеницы. Золотистое море с седой зыбью тяжелых колосьев тянулось, насколько хватал глаз, до самого горизонта. Ни в пшенице, ни на земле, ни на кучах песка — нигде ни малейшего подозрительного следа.

— Что за черт! — пробормотал Комаров, потирая подбородок, и поморщился; подбородок был второй день не брит, и это было очень неприятно. — Куда же, однако, он девался? Не к Знаменке ли пошел пешком?.. Ба! Николаев! Посмотрим по ту сторону пути.

Комаров перешел через полотно железной дороги. Та же взрыхленная почва, те же кучи песка и щебня, ровная стена шумящей пшеницы. Шаг за шагом Комаров исследовал узкое пространство между пшеницей и полотном дороги и вдруг припал к земле.

На небольшом камне под косыми лучами солнца сверкала, как свежеотбитый осколок красного стекла, капля крови. Немного поодаль едва заметно краснело в песке другое кровавое пятнышко. Комаров осторожно притронулся к нему пальцем. Палец окрасился.

"Свежее", — подумал Комаров и поднял голову.

Прямо перед ним, как пролом в плотной пшеничной стене, темнел узкий проход со сломанными, раздвинутыми в обе стороны колосьями. Присмотревшись, Комаров теперь заметил на поверхности пшеничного моря извилистую темнеющую полоску, уходящую далеко на юго-восток.

— Так… Понятно… Ломать пшеницу?! Никто другой не позволил бы себе этого. Итак, на Николаев?.. — пробормотал Комаров и, зачем-то оглядев себя, почистил один рукав, потом другой, одернул куртку и решительно направился к пробитому в пшенице следу.

Через два шага он почувствовал себя словно затерянным в густом подводном лесу. Как будто плывя в море колючей воды, Комаров обеими руками раздвигал перед собой зыбкую щетинистую массу колосьев, тяжелых, словно маленькие початки кукурузы; колосья кололи глаза, уши, ноздри. Путь был тяжел и мучителен. Пыль забиралась в нос и рот, в горле першило, солнце, поднимаясь все выше, припекало обнаженную бритую голову, ноги путались в густой массе стеблей.

Но Комаров шел по следу, не думая об отдыхе, зорко всматриваясь в сетку стеблей.

Его занимал вопрос, на сколько времени Кардан опередил его. Может быть, он упал счастливее и тотчас же двинулся в путь? Тогда, значит, он впереди часа на четыре. Это слишком много… Но нет… Кровь была еще довольно свежа… Значит, можно думать, он вошел в пшеницу всего лишь часа на два раньше. Кроме того, дорожку эту он первый прокладывал, ему и трудней пришлось. Тогда дело обстоит не так уж плохо.

И, стиснув зубы, Комаров раздвигал брассом7, как пловец, пшеничное море. Вверху звенели жаворонки, купаясь в синеве ясного неба. Солнце жгло голову все сильней. Было душно и жарко. Ломило руки, спину, шею. Еще болела грудь от удара при падении. Перед глазами все чаще возникало и дрожало сетчатое огненное марево. Во рту горело, хотелось пить. Пшеничное море представлялось бесконечным. Казалось, вся жизнь прошла и пройдет в этом шелесте колосьев, в однообразном и мучительном движении рук — вперед, в стороны, опять вперед, опять в стороны…

И вдруг после одного из взмахов, как за распахнувшимся занавесом, прямо перед уставшими глазами открылся необъятный светлый мир. Пшеничное поле кончилось.

Далеко на юг, почти до горизонта, простиралось пустынное желтое жнивье. Но, посмотрев направо, Комаров увидел вдали процессию огромных машин, неуклюжих, как стадо первобытных мастодонтов. Одна за другой, уступами, они приближались к нему вдоль стены несжатой пшеницы. Это были электрокомбайны, убиравшие урожай.

Вытирая платком лицо и голову, Комаров поспешил к передней машине. Он увидел перед собой тихо гудевшее двухэтажное сооружение на низких толстых колесах, блиставшее медью, пластмассой и стеклосталью. За комбайном тащилась огромная платформа с высокими бортами, нагруженная рядами квадратных соломенно-желтых плиток-брикетов. Из комбайна тянулся длинный открытый желоб, двигавшийся над платформой. По желобу безостановочно шел поток брикетов и укладывался в ряды. Справа от комбайна горизонтально вертелись длинные крылья, наклонявшие стебли пшеницы к ножевому аппарату, от которого подрезанные стебли по ленте конвейера шли к машине и исчезали в ней.

Когда-то комбайн обрабатывал урожай только до момента получения чистого зерна и снопов соломы. Теперь эта машина, постепенно усложняясь и совершенствуясь, превратилась в комбайн-мельницу и фабрику брикетированной соломы. Пройдя через различные агрегаты комбайна, зерно превращалось в чистейшую муку и отруби, а солома размельчалась и прессовалась в маленькие брикеты, которые потом отправлялись как сырье на бумажные или химические фабрики.

За широким стеклянным окном в передней части комбайна Комаров увидел молодое лицо, изумленно глядевшее на него. Комаров поднял руку. Машина остановилась, из открывшейся сбоку дверцы показался человек и спустился по лесенке наземь. На нем были широкополая шляпа, белоснежный комбинезон из тонкой легкой материи, на ногах белые легкие туфли, на загорелом лице сверкали живые, полные любопытства глаза. Молодой человек быстро направился к Комарову, приветливо улыбаясь и протягивая руку:

— Здравствуйте, товарищ! Чем могу вам быть полезным? Вы, видно, устали? Не хотите ли зайти ко мне в рубку? Там прохладно, можно отдохнуть и освежиться…

Молодой человек говорил торопливо и внимательно оглядывал Комарова. Очевидно, комбайнера разбирало любопытство.

Комаров поднял воспаленные глаза и хрипло сказал:

— Благодарю… Но прежде всего… Вы не заметили, кто-нибудь до меня выходил сюда из пшеничного поля?

— Ну, конечно! — живо ответил комбайнер. — Это-то меня и поразило. Вы второй человек, вышедший из пшеницы. И как раз в том же месте. Очевидно, вы шли по следам первого, и потому, надеюсь, поле не очень пострадало… Спутанные и надломленные стебли наши машины не очень любят.

— Знаю… — коротко прервал молодого человека Комаров. — Простите… Но где он, этот человек?

— Так ведь я же сам отвез его в совхоз! — воскликнул комбайнер и с беспокойством оглянулся. — Но зайдемте в рубку и продолжим беседу там. Задняя машина нагоняет меня, и мы ее задерживаем. Может получиться неприятность.

В рубке комбайнера, узкой и длинной, было удобно и прохладно. На передней стенке расположились вокруг смотрового окна щиты телеуправления всеми комбайнами этой группы, контрольные приборы, красные и зеленые лампочки сигнализации, приборы автоматического шофера, экран телевизефона. Против двери у окна стояли столик, два легких стула; вдоль задней стенки — узкая кушетка, над ней — полочка с книгами, в углу — небольшой шкаф-холодильник. На столе была приготовлена закуска из мясных и овощных блюд, вскрытая коробка с концентрированным бульоном, фрукты, графин с прохладительным напитком. Комбайнер, очевидно, готовился завтракать.

— Садитесь за стол, — радушно предложил молодой человек, пропуская гостя в кабину. — Подкрепитесь. Завтрак скромный, но сытный. Я пущу машину и тотчас присоединюсь к вам.

Комаров тяжело опустился на один из стульев у стола и с наслаждением выпил один, потом другой стакан приятного напитка из графина.

— Вы могли и не подымать руки перед машиной, — продолжал словоохотливый комбайнер, усаживаясь в свое кресло перед смотровым окном и запуская машину. — Автоматический шофер все равно остановил бы ее перед вами.

— Он снабжен инфракрасным сторожем? — спросил Комаров, жадно принимаясь за бутерброды.

— Нет, простым фотоэлементом. Этот аппарат нащупывает за двадцать пять метров впереди любое препятствие выше тридцати сантиметров над землей. Сначала он предупреждает об этом водителя звонком, а если тог спит или отлучился, то сам останавливает комбайн. Такой же фотоэлемент удерживает машину на краю пшеничного поля и не позволяет ей уклоняться в сторону.

Машина тихо, чуть покачиваясь, шла вперед. Позади, за стеной рубки, мягко гудели моторы. Внутренние агрегаты возобновили, прерванную работу, а снаружи за боковым окном завертелись узкие длинные крылья мотовила, пригибая к ножам хедера8 сильные стебли пшеницы.

Молодой комбайнер оставил свое кресло и перешел к столу.

— Как вы все-таки попали сюда, товарищ? — спросил он наконец, не умея сдержать свое любопытство. — Зачем вы ломились через поле, когда в пяти километрах отсюда есть прекрасная дорога?

Комаров молча доел второй бутерброд и выпил лимонаду.

— Мне очень жаль, мой друг, — сказал он наконец, — что я не могу ответить вам на этот вполне законный вопрос. Наоборот, я хотел бы сам кое-что узнать от вас. Не можете ли вы мне описать наружность человека, который встретился вам до меня?

Молодой человек смутился, слегка покраснел.

— Пожалуйста… Простите, если мой вопрос показался вам нескромным… Что касается человека, то это был коренастый, широкоплечий мужчина, смуглый, с густыми черными усами и такими же черными волосами. Ладонь его правой руки была перевязана носовым платком, сквозь платок проступала кровь. Человек шел прихрамывая. Он объяснил мне, что его ушибло на работе по ремонту железнодорожного пути, что его хотели отправить в Вознесенск, но он пожелал, поскольку уже работать не придется, побывать у своей семьи в Николаеве. Так как все машины с их участка оказались в разгоне, то он надеялся, что доберется как-нибудь на попутной машине до цели. Бункера моего комбайна были уже полны мукой, и мне нужно было отправиться в совхоз, чтобы сдать продукцию. Я и предложил этому человеку свои услуги.

Комаров внимательно слушал.

— Еще вопрос, товарищ. На каком языке вы разговаривали с этим человеком?

Комбайнер с удивлением посмотрел на Комарова.

— То есть как это на каком языке? Разумеется, по-русски…

Довольная улыбка появилась на лице Комарова.

— Да, да… разумеется, по-русски… Ну, конечно, по-русски! — И, сразу согнав улыбку, он продолжал: — Акцента никакого не заметили?

— Нет, — ответил комбайнер. — Никакого.

— Отлично! Великолепно! — с посветлевшими глазами говорил Комаров. — Очень вам благодарен, товарищ. Это как раз то, что мне нужно было знать. Где вы ссадили этого человека?

— В совхозе. Там ему обещали с первой же машиной — электромобилем или геликоптером9 — доставить его в город.

Комаров насторожился.

— О дальнейшем вам ничего не известно?

— Нет. Я быстро выгрузился и вернулся в поле.

— У вас, кажется, постоянная связь с совхозом. Я вижу в углу аппарат телевизефона. Нельзя ли вызвать на экран кого-нибудь из совхоза?

Через несколько минут Комаров узнал, что незнакомец, доставленный в совхоз молодым комбайнером, пятнадцать минут назад в грузовом электромобиле отправлен в город, что задержать эту машину невозможно вследствие порчи ее телевизефонной установки, что все легковые машины совхоза сейчас в разгоне и первая вернется лишь минут через двадцать, а до Николаева от совхоза всего около ста километров.

Экран померк. Комаров недовольно потер колючий подбородок.

— Когда вы предполагаете отправиться в совхоз? — спросил он.

Комбайнер посмотрел на контрольный прибор, показывающий количество муки в бункерах, потом на пшеничное поле.

— Минут через двадцать. Дойдем до дороги, к этому времени моя полоса кончится и бункера заполнятся.

— А сколько езды до совхоза?

— С полчаса.

— Ничего не поделаешь, товарищ. Придется немедленно отправиться туда.

Молодой комбайнер с недоумением посмотрел на своего самоуверенного и требовательного гостя.

— Простите… Не понимаю… С чего это вдруг? Работа не кончена и… и это внесет беспорядок в работу всей колонны… Я нарушу строй и график.

После минутного колебания Комаров сказал:

— Сознаю, мой друг, и очень прошу извинить меня за бесцеремонность. Но… этого требуют интересы государственной безопасности.

Комаров отогнул обшлаг. Под ним золотисто сверкнул значок.

В первый момент комбайнер казался ошеломленным, затем покраснел от радости: впервые в жизни ему выпала такая редкая удача — принять непосредственное участие в деле государственной важности.

Он засуетился, бросился к щиту управления.

— Сию минуту, товарищ… товарищ?.. — и, не дождавшись ответа на свой робкий вопрос, продолжал: — Только вызову сюда помощника, передам ему колонну… Ей надо перестроиться.

Через несколько минут огромный комбайн, тяжело покачиваясь на низких колесах и набирая скорость, понесся по жнивью вдоль высоких, нетронутых зарослей пшеницы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Недалеко от совхоза Комаров вышел из рубки комбайна, сел на скамью в придорожной аллее и, вынув из кармана аппарат, послал в эфир свой пароль. Несколько минут он поговорил с кем-то; в это время подошел легковой электромобиль, высланный ему навстречу директором совхоза.

Быстро понесся элекгромобиль по шероховатой дороге. Позади остались пшеничные поля с медленно бредущими по ним комбайнами. Сначала тянулось словно остриженное под машинку плоское жнивье, затем пошли бахчи. Здесь работали странные машины с длинными металлическими когтистыми лапами. Лапы поочередно опускались, поднимали с земли огромный тяжелый шар, подрезав стебель, поворачивались и осторожно клали арбуз в тащившуюся позади машины тележку. За бахчами начались сады.

— Скоро аэродром, — сказал водитель, оборачиваясь к Комарову, — а там и город. Вы куда хотели бы подъехать?

— Сначала к аэродрому. Возле него нас встретят.

Действительно, не успела вдали показаться белая вышка аэровокзала, как из придорожной аллеи показался легкий электроцикл. Седок поднял руку, электромобиль замедлил ход, и обе машины пошли рядом. Комаров высунул голову из окна и вопросительно посмотрел на электроциклиста.

— Номер? — спросил тот.

— Двести восемьдесят шесть, — ответил Комаров.

— Грузовая машина совхоза пришла в город пустая, — доложил человек. — Пассажир высадился за километр до аэродрома, у входа в последний сад. Через некоторое время на аэродроме появился субъект, интересующий вас. Приметы сходятся.

— Где он сейчас?

— Записался на рейсовый самолет Николаев — Воронеж — Куйбышев — Свердловск и пошел в ресторан аэровокзала. Машина улетает в четырнадцать десять… через несколько минут.

— Я успею? — быстро спросил Комаров.

Человек пожал плечами:

— Сомневаюсь, товарищ…

— Гоните! — крикнул Комаров, обернувшись к водителю. — Вовсю! К аэровокзалу!

Электромобиль, словно подскочив и сорвавшись с места, стремглав ринулся вперед. Ветер пронзительно засвистал в ушах Комарова. Электроцикл не отставал от машины.

— Наблюдение ведется? — крикнул Комаров, перекрывая свист ветра и гудение моторов.

Человек утвердительно кивнул головой.

Комаров посмотрел на часы. Оставалось только три минуты до отлета.

Комаров понял, что может опоздать и надолго, а то и совсем потерять Кардана из виду. На мгновение ему показалось, что все пропало. Холодная, медленно нарастающая ярость охватила его. Что может произойти, если подозрения относительно этого человека правильны? Диверсия! Катастрофа! Гибель людей! И как он, Комаров, будет смотреть в глаза заместителю министра государственной безопасности? Как он доложит ему о своей неудаче, о том, что буквально из рук выпустил этого человека? Он заскрипел зубами и тут же отчаянным усилием воли подавил свое волнение.

Прежде всего не хныкать, не безумствовать, а действовать.

Вернуть с пути геликоптер, послав ему приказ по радио? Зачем? Чтобы принять опоздавшего пассажира? Глупо! Лишь обратить на себя внимание Кардана… Не годится!

Догонять на другом аппарате? Найдется ли он на аэродроме? А если найдется, пока подготовишь к взлету… и его скорость неизвестна… Не годится!

Дать радиоприказ в Воронеж, Куйбышев, Свердловск, чтобы встретили там Кардана, установили наблюдение за ним? Но Кардан может "по требованию" спуститься где-нибудь в пути с парашютом — обычное явление на воздушных трассах Советского Союза. Ищи потом следы! Не годится! Не годится!

Что же делать?

Электромобиль уже мчался по въездной аллее аэродрома. Она была, к счастью, пуста. Машины неслись к видневшемуся вдали высокому белому зданию… Справа сквозь деревья видна была широкая ровная площадка — взлетное поле аэродрома.

У перрона стоял готовый к отлету огромный геликоптер, опираясь, как на единственную ногу, на высокий, в два человеческих роста, пружинный амортизатор в виде тумбы с расширяющимся основанием.

Кашалотообразный фюзеляж гетикоптера сверкал на солнце широкими окнами кабин. Как круглый рыбий хвост, поставленный на ребро, высоко в воздухе висел широкий руль горизонтальных поворотов. Впереди из-за фюзеляжа выглядывали отливавшие серебром концы лопастей металлического пропеллера. Над фюзеляжем, все убыстряя вращение длинных лопастей, ревел гигантский горизонтальный ротор10.

Все двери и окна геликоптера были уже герметически закрыты, провожающие стояли на перроне, махая платками и шляпами. Мощный "Дедал" готовился к прыжку в высокое, бледное от жары небо.

Держась за ручку дверцы, Комаров сидел, стиснув зубы, готовый к прыжку из машины.

Его нервы напряглись до крайности, до озноба.

И вдруг, неожиданно для самого себя, он крикнул водителю:

— К геликоптеру! Слева к ноге!

Он с усилием раскрыл против ветра дверцу кабины.

Электромобиль, как метеор, врезался в смерч, поднявшийся вокруг геликоптера, и, вскинув от внезапного торможения задние колеса, с пронзительным визгом остановился у амортизатора. Комаров стремительно выпрыгнул из еще не остановившейся машины.

В следующее мгновение геликоптер сделал гигантский скачок в воздух и высоко взвился над землей.

Зрители на площадке аэродрома дружно вскрикнули. Толпа заволновалась.

Среди ажурного сплетения прутьев амортизатора все ясно увидели крошечную фигурку человека, уверенно взбиравшегося вверх, под брюхо фюзеляжа. Геликоптер быстро уходил ввысь, затем лег на курс и скоро исчез в вышине.

Сопровождавший Комарова электроциклист бросился в радиорубку аэровокзала…

* * *

Уже в воздухе, сжав зубы, легким усилием тренированного тела Комаров подтянулся вверх и через минуту, перебирая руками прутья, очутился в ажурном колоколе амортизатора, под днищем фюзеляжа11.

"Дедал" был уже на высоте около двух тысяч метров и с тихим урчаньем несся на северо-восток, когда из-под брюха фюзеляжа опустилась вниз суставчатая пластмассовая оболочка амортизатора и закрыла его со всех сторон, придав ему обтекаемую форму.

Внутри стало совсем темно. Опираясь ногами на прутья и крепко держась за них руками, Комаров облегченно вздохнул: от ураганного ветра, холодного и режущего, уже начало зябнуть все тело, болеть кожа на лице и руках.

Держась одной рукой, Комаров быстро расстегну т свой кожаный пояс и после некоторых усилий надежно прикрепил себя к одному из прутьев. Руки теперь были свободны. Комаров достал микрорадио и стал быстро настраивать его на нужною волну. Надо было торопиться: "Дедал" быстро выйдет из двухсоткилометровой зоны действия радиоаппарата.

Комаров отыскал волну Николаева, местного управления государственной безопасности.

— "Индеец"… "Индеец"… — понеслось в эфир. — Двести восемьдесят шесть… Двести восемьдесят шесть… Да, да… Комаров… Кто у аппарата? Включите диктофон и слушайте. Говорю из амортизатора пассажирского геликоптера "Дедал" Николаев — Свердловск. Немедленно прикажите командиру "Дедала" строго секретно принять меня на борт машины. Без шума и лишних разговоров… Что? Волна "Дедала" мне неизвестна… Что? Нет. Лучше сами сообщите ему. Стучать в люк не хочу… Поспешите… Очень холодно… Трудно дышать… Все.

Очевидно, геликоптер поднимался все выше, и температура в амортизаторе быстро и резко опускалась, холод все сильнее пронизывал. Руки и ноги коченели, мучительно трудно было положить радиоаппарат обратно в карман. Кровь молотом стучала в висках, голова кружилась, подступала тошнота и не хватало воздуха. Комаров ловил его судорожными глотками.

"Дедал" был уже, вероятно, на высоте семи-восьми тысяч метров.

Минуты казались часами. Медленно текли мысли. Почему медлят на "Дедале"? Неужели еще не получили приказа? Недолго и замерзнуть… Не постучать ли в люк?

Сказывалась все сильней усталость — результат напряженного дня и пониженного атмосферного давления на высоте. Руки не держали, подгибались немеющие ноги. Тело начинало свисать на поясе. Мысль угасала. Далекое и тихое гудение винта превратилось в рев, заполняло и разрывало голову.

Надо стучать… Обессилеешь совсем… Все пропадет.

От невероятного напряжения воли закружилась голова. Что-то теплое упало на руку. Кровь… из носа… Еще… все чаще…

Из последних сил Комаров оторвал от прута тяжелую, словно налитую чугуном, руку и вскинул ее к люку над головой.