Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

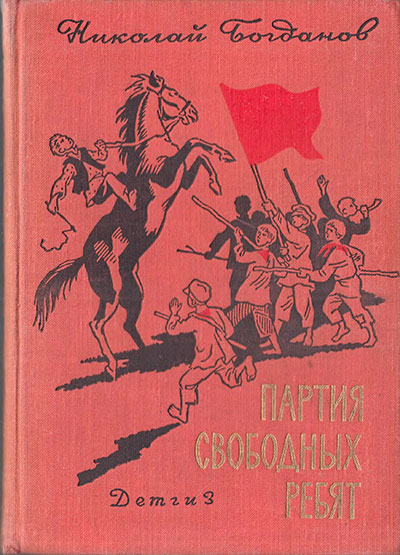

СОДЕРЖАНИЕ

Выстрел в ночном 3

Немного о прозвищах 6

Серёжка-урван коня угнал 9

Как встретились Иван да Марья 13

По следам Кочеткова 15

После драки 18

Необыкновенное собрание 21

Что такое ПСР? 24

Кому медку, кому деготьку 27

Так страшней 30

Неожиданный подарок 34

Грозный Помгол 39

Гнев Тимофея Шпагина 42

Битва на колосковом поле 45

Под Красным знаменем 52

Долг платежом красен 55

Есть такая партия! 56

Даёшь вожатого! 61

Вожатый в юбке 63

Учительница в штанах 66

Пионерский костёр 73

Сказка про стального коня 76

Обед у кулака 78

Обед у бедняка 81

Когда кулаку смешно 89

Зима — как не зима 91

Когда кулаку тошно 95

Тайна синего клубка 97

Бриллиантовый сбор 103

Всадники стального коня 109

Споры-разговоры 114

Тайная стража 117

Паруса над половодьем 120

Опасные гости 124

Лети, спеши, красная эстафета! 129

Ещё одна тайна 133

Пешком, верхом, на велосипеде 139

А тем временем в Метёлкине 145

Велосипед, что может быть лучше! 152

В когтях Орла 154

Труби, горнист! 161

Нас много — таких мальчишек! 164

Перочинный ножик и щепка 168

Кулацкое притворство 173

О барском богатстве и волчьем братстве 176

Запомним, ребята, как бил барабан 182

ВЫСТРЕЛ В НОЧНОМ

Пионерское движение никто не выдумывал, не придумывал, — оно возникло естественно из горячего стремления рабочих-подростков принять участие в революции, в борьбе за лучшую жизнь, из желания помочь своим отцам и старшим братьям утвердить советскую власть. Так говорила когда-то Надежда Константиновна Крупская.

В этой книге живо и увлекательно рассказывается о тех днях, когда и в деревне возникали детские революционные организации, ставшие затем пионерскими отрядами.

Так возникла и «Партия свободных ребят» — организация, совершившая немало смелых подви-гов и наивных ошибок и много добрых дел в борьбе за новую жизнь, за лучшее будущее.

Современные пионеры узнают, читая книгу, много интересного о овоих предшественниках — первых пионерах. Её написал свидетель и участник пионерской истории, один из первых вожатых, писатель Николай Владимирович Богданов, известный читателям по книгам: «О смелых и умелых», «Один из первых», «Когда я был вожатым».

Однажды на свет костра, зажжённого на берегу реки метёлкинскими ребятами, приехавшими в ночное, вышел неизвестный человек в солдатской шинели внакидку, с тощим вещевым мешком за плечами. Он слегка прихрамывал, опираясь на тросточку, вырезанную из прибрежного тальника. Стоптанные сапоги были в пыли: по-видимому, шёл издалека.

Но ни одна собака не брехнула на незнакомца, не почуяв в нём чужого человека.

Он полюбовался на тени ребят, отражавшиеся в реке, послушал, как вкусно хрустят кони сочную траву, пригляделся к деду-табунщику, восседавшему среди ребят. Огромная белая борода его казалась розовой при огне. Заломив шапку, дед с упоением рассказывал старую-престарую побаску про солдата-ловкача и обманутых купчих:

— Идёт-бредёт солдат, призадумался. Денег нет табак весь, а есть хотца. Видит — под мостом ворона дохлая. Взял её на всякий случай, ощипал. Синяя, тощая, а бросать жалко... трофей! Вошёл в город, подошёл к богатым домам и давай под окошком выпевать:

«А вот пава заморская, синяя, как слива угорская! Кто паву с приправой не едал, тот заграничного вкуса не видал. Отменно райская птица, цена — не подступиться!»

Заслышав такое, купчихи окошки открывают и друг перед дружкой цену набивают, зазывают солдата:

«Зайди-ка, зайди, служивый».

Послушал путник, покачал головой и усмехнулся: во все времена хитрые старики табунщики, чтобы самим не заснуть да ребят потешить, рассказывали в ночном такие сказки-побаски. Две революции прошли, гражданская война недавно отгремела, и мальчишка вон в будёновке сидит, — а дед рассказывает по-прежнему такую чепуху, что слушать тошно.

Не успел солдат подумать это, как в ночи раздался разбойничий посвист, топот коней, щёлканье кнутов, и все сидевшие у костра мальчишки вскочили с криком «Алдохины!» и бросились к своим лошадям. Только один, в будёновке, замешкался у костра. Он тоже порывался бежать, но наступал босыми ногами на полы длинной свиты, волочившейся по земле, и топтался на месте.

И тут его настигли всадники. Это были тоже мальчишки на неосёдланных конях. Наехав на костёр, от которого никак не мог отбежать паренёк в длиннополой свите, они стали крутиться вокруг и доставать его кнутами.

Паренёк отбивался уздечкой, закрывая глаза рукавом.

— Не уйдёшь, Мама-каши, попробуй нашей! — кричали всадники, стараясь пронять паренька через свиту.

— Вы что, конями давить? — всхлипнул вдруг паренёк и, выхватив из костра головню, стал тыкать в морды лошадей.

Кони шарахнулись в стороны. Один поднялся на дыбы, и всадник скатился с него, как с горы.

Мама-каши насел на него сверху и стал колотить головешкой.

На помощь свалившемуся прискакали сразу двое и ударами кнутов сбили с паренька будёновку. И при скупом свете костра путник разглядел, что, освобождённые из-под головного убора, на плечи Мама-каши вывалились две косы.

Один из всадников сразу воспользовался этим и, перегнувшись с коня, ухватил девчонку за косы и потащил за конём, как какой-нибудь дикий половец полонянку.

Тут незнакомец, несколько растерявшийся при виде внезапной мальчишеской драки, выхватил из кармана наган, крикнул страшным голосом:

— Кончай базар! — и выпалил в воздух.

И крик, и выстрел ошеломили дерущихся, как гром среди ясного неба.

Всадники повернули прочь и скрылись так же внезапно, как появились.

А хозяева костра стали собираться к огню кто на коне, кто пеший. Кто утирая нос, кто прихрамывая.

— Это что ж такое? — сказал солдат, убирая в карман револьвер. — Это что же у вас делается, на пятом году советской власти?

Никто не ответил. Все ребята шумно дышали.

— Кабы не косы, я бы им показала, — отозвалась баском Мама-каши, заправляя волосы под будёновку.

— Кабы они лошадей в болото не загнали, мы бы им не поддались...

— А то мы спешенные, а они на конях.

— Я одного стащил за ногу, а это Макарка... батрак — у него кулаки мужицкие... Годами-то мал, а силой велик. Кабы он за нас был, мы бы кулачью показали... — сказал лобастый мальчишка, отирая пот драки.

Все словно застеснялись, что незнакомцу пришлось за них вступиться и прекратить драку своим вооружённым вмешательством.

НЕМНОГО О ПРОЗВИЩАХ

— А ну давай все к костру. Да огня поярче. Поговорим толком, что к чему! — скомандовал солдат и, сбросив с плеч шинель, уселся на нее и стал закуривать трубку, достав красный уголёк.

Ребята подкинули хворосту, и костёр разгорелся.

— Что, заехали на чужой выпас, что ли? В чужие луга? Это лощинка не вашей деревни?

— Наши это луга, — ответил лобастый, — и на той, и на этой стороне Мокши — это всё наше, метёл-кинское.

— Вы из Метёлкина, значит. А эти откуда же, свистуны?

— Это не свистуны, это Алдохины. Они нас вот уж с которого лужка сгоняют. Для наших, говорят, коней — где трава поровней, а по вашим, говорят, клячам — вся полынь плачет!..

— И вы не можете справиться с захватчиками? Да много ли их?

— Не так много. Да больно уж они дружные, кулачьё, — как волчья стая.

— Значит, вы беднота, сиротство?

— То-то вот, у нас, почитай, у половины отцов нет. Кто на германской, кто на гражданской войне пропал. Вот Антошка-лутошка — он даже отца не знает.

— Я мамкин, — улыбнулся мальчик, длинный, тонкий и белый, как ободранная липка-лутошка.

— А вот у Мамы-каши отец безногим с войны вернулся — не работник, ребят вовсе нету, одни девчонки.., Вот и приходится ей с нами в ночное ездить.

— Странное у тебя прозвище, — удивился прохожий.

При этих словах девчонка надвинула поглубже на лоб отцовскую будёновку, прикрывавшую косы.

— А это у неё с детства. Ребятишек в дому было много, а каши на них было мало, вот она всё и ревела: «Мама, каши» да «мама, каши». Так её и прозвали. Настоящее-то у неё имя — Даша.

— У нас всякие прозвища есть: вон Серёжка, а зовут его Урван. А по какой причине? Было такое дело. Во время пожара курица обгорела, он её лаптем стукнул, а из неё яичко выкатилось. Серёжка

подобрал да и говорит: «Ого — печёное, тёпленькое», — да тут же и съел! Увидел это богатый мужик Алдохин и посмеялся: «Да ты, говорит, урван, у горелой курицы яйцо урвал». Вот с тех пор и пошло.

Выяснилось, что лобастого паренька зовут Стёп-ка-чурбан за бесчувственность: сколько его ни бьют, никогда не плачет. Одного мальчишку Данилка-бо-лилка — за его болезность. Ещё одного Ванюшка — без штан: ему до семи лет штанов не покупали, в рубашонке бегал.

Прохожий слушал и хмурился.

— Значит, вся беднота у вас с уличными кличками, а богатенькие с чистенькими именами?

Выяснилось, что у Алдохиных есть Гришки, Ни-кишки, Петьки и Федьки, без всяких прозвищ. А если и прозвища, то ласковые, не насмешливые. Есть Манечка-беляночка, Танечка-красавочка, Ванёк-го-голёк.

— Что ж это, ваши богатенькие не только травы — хорошие прозвища присвоили? — Солдат выбил о каблук пепел из трубки... — Не годится, — сказал он, помолчав, — так не годится. Не за то мы боролись... Коммунисты у вас есть, комсомольцы?

— Есть один партийный. Председатель сельского Совета Шпагин. А комсомольцев в нашей деревне нету. Были двое, да ушли на польский фронт и не вернулись.

— А для мальчишков-то партии нету? — вздохнул Антошка-лутошка. — Не слыхали вы, дядя?

Солдат затруднился с ответом.

— Чего-нибудь должно быть, — сказал он. — Нельзя же ребят без организации оставить. Плохо без партии. Кабы не было у нас партии большевиков, мы бы власть буржуев не свергли. Партия нас орга-

низовала. От четырнадцати держав отбились... Не то что от алдохинцев.

Потом огляделся и спросил, смотря почему-то в сторону:

— А что, ребята, цела изба на краю села? Собой невеличка, с петухами на коньке?

— С петухами? Мы их из озорства давно камнями посшибали, — выпалил простодушный Антошка-лутошка, который никогда ни в чём не мог соврать и схитрить.

— А изба цела, цела! — радостно сказал Степан-чурбан.

— Только окна забиты, — опять выскочил вперёд Антошка.

— Ну, а чего же не забить их было, когда тётя Маша в совхоз работать ушла. Ей без мужика да без лошади нельзя было прокормиться. Наши её видали. Коров доит и песни поёт.

— Поёт? — Солдат почему-то вдруг поперхнулся. — Это хорошо, когда человек поёт!

Он быстро встал, накинул на плечи видавшую виды шинель, поправил на спине мешок:

— Ну, спасибо за компанию, бывайте здоровень-ки, хлопцы.

И, сказав эти нездешние слова, так же нечаянно ушёл, как появился.

СЕРЕЖКА-УРВАН КОНЯ УГНАЛ

Оставшись одни, ребята стали гадать, кто же это мог быть? Никого из них он не знает. И они такого не помнят. Может, чужой какой-нибудь? Почему же тогда Марьину избушку спрашивал? Уж не Иван ли это

Кочетков, муж тёти Маши, пропавший без вести ещё в царскую войну? Его сразу после свадьбы, говорят, забрали, и с тех пор как сгинул.

Ребята знали ход в заколоченную избу и много раз, пробравшись в неё, тайком играли в «больших». Девчата хозяйничали как бабы: топили печь, пекли хлебы, собирали на стол, а ребята вели себя как мужики: садились на лавку в передний угол, стучали кулаком по столу, командовали: «Что есть в печи, всё на стол мечи!» Представляли разное... Даже свадьбы играли, понарошку, конечно.

И в этой пустой холодной избе, при скупом свете, пробивавшемся сквозь заколоченные досками окна, разглядели они однажды на карточке и Марьиного мужа. Сидел он на громадном коне, лихо заломив картуз, и в обеих руках держал по сабле.

Похоже, что он. Как из нагана-то стрельнул! Да каким громким голосом крикнул.

Долго судили-рядили ребята, И все сошлись на том, что им первым удалось повидать пропавшего без вести Иванам

И долго досадовали, что они ему о своих делах рассказали, а у него-то так ничего и не расспросили. Вот чудаки! Упустили случай послушать ещё раз про гражданскую войну!

Неужели человек этот ушёл и не вернётся? И никогда больше они его не увидят?

— Наш, — успокаивал их дед Кирьян, — Ванюшка Кочетков, я его сразу узнал, только сделал вид, что не угадываю, нарочно...

Тревожились ребята напрасно. Иван Кочетков дальше Метёлкина не ушёл. Возвращаясь утром из ночного, увидели они, что все окошки пустовавшей избы на краю села растворены, а из избы вьётся

дымок. А на улице бабы толпятся и на разные голоса судачат про необыкновенный случай!

— Иван-пропавший вернулся!

И чего только по этому поводу, не придумывают, только слушай?

— С немцем воевал, панов бил, японцев гнал, до края земли дошёл. Теперь с Дальнего Востока вернулся. Четырнадцать ран на нём! С четырнадцатью державами воевал! И всё нипочём. Бравый такой, хоть сейчас жениться. В избе порядок наводит, а за Машей своей в совхоз не послал. Знать, обиделся. Покинула, мол, дом, ну и ладно. Была бы хата, а хозяйка найдётся.,. А чего же, за этим дело не станет. Мало ли вдов молодых да девок холостых. Вон Алдо-хина младшая сестра, до чего глазами востра. Хоть рябовата, да таровата. Дом под железной крышей, пара коней, стадо свиней, к кому и посвататься, как не к ней!

Услышал такой разговор Серёжка-урван, и тревожно забилось его сердце... Неужели Иван покинет свою Марью? Да женится на рябой Дарье? У которой лицо тёмное, как гречневый блин с дырочками...

Пробрался он поближе к раскрытым окошкам избы. Под ними в лопухах и крапиве чуть ли не вся сельская детвора уже битком набилась.

В тесноте, да не в обиде. Даже вчерашние распри на время забылись. Рядом с Антошкой-лутошкой, с Мама-каши Алдохины Гришки и Федьки теснотятся. Всем любопытно: чего солдат делает?

А он сел за стол и бреется. Бритва у него не простая, а золотая. А зеркало круглое и на ножках. Туда-сюда вертится, в обе стороны можно смотреться. Как повернёт его Иван, так во все стороны зайчики!

Смотрит Серёжка и вспоминает, как в этой избе жила одна-одинёшенька тётя Маша. Как она его, Серёжку, когда ещё маленьким был, к себе жить звала. Портки ему чинила, кашей кормила, вместо матери была... И жалко ему тётю Машу становится так, что терпения нет...

Неужели же променяет её Иван на Дарью, от которой Серёжка немало бед потерпел? Забрался как-то в кулацкий сад, да невпопад. Сцапала его злая девка, сняла штаны, настегала крапивой и в одной рубашке на улицу пустила. Бежал он с отчаянным рёвом, а Алдохины дети вдогонку кричали:

— Серёжка-урван, без штанов удрал!

Оглянулся Сергей на своих насмешников — вот

они все тут! И вдруг мелькнула у него озорная мысль...

Выполз он из лопухов потихонечку, огляделся и дал ходу мимо плетней к Алдохиным дворам. Смотрит — все их кони в загородке, весь табун. Алдохины бабы у Солдатовой избы, все ребята под окнами, а мужикам не до коней.

Подлез под загородку Серёжка, снял с вороного жеребца путы, захлестнул вместо

уздечки, вскочил верхом, приударил пятками. Взвился конь на дыбы. Махнул через загородку, сломал жердину, перескочил канаву и пошёл в чисто поле!

КАК ВСТРЕТИЛИСЬ ИВАН ДА МАРЬЯ

Мчится Серёжка, вцепившись в гриву. Рубаха пузырём. Ветер в ушах свистит. Сердце ликует: «Ай да Урван, у Алдохиных коня угнал!»

А конь резвый, машистый. До совхоза быстро домчал.

Маша с доярками как раз к водопою шла, на полдневную дойку.

Все доярки с полотенцами, в руках вёдра гремят. Марья поёт, девчата подхватывают.

Завидели Серёжку:

— Гляди-ка — верховой к нам!

— Ой, кому-то вести!

И не знала Маша, не ждала не гадала, что вести к ней. Лишь только вымолвил Сергей:

— Иван...

Так и опустилась наземь. И вёдра с бугорка в речку покатились...

Хотела бегом в Метёлкино бежать. Да сам директор дрожки велел ей дать. В дрожки совхозного рысака запрягли. А Алдохиного коня — на пристяжку.

И помчались...

Вот так тётя Маша дома и очутилась. И ничего Серёжке за коня не было. Бабы его удальству дивились. Мужики одобряли — молодец! Силантий хотя и

злился, а тронуть не посмел. А ребята потом долго слушали, как Иван и Марья разговаривали:

— Как же ты, Маша, без меня жила?

— Всё тебя, Ваня, ждала.

— Чего ж ты, Маша, из дому ушла?

— На одинокой полоске прокормиться не могла.

— Как же ты, Маша, с землёй поступила, кото^ рую нам советская власть дала?

— Силантий Алдохин в аренду взял. За половину урожая.

— Значит, нет у нас с тобой, Маша, ни скота, ни пашни... Одна изба и та гола. Ни кола, ни двора...

Молчит Маша.

Примолкли и ребята. Задумались. Как же теперь Иван да Марья жить будут?

Землю Ивану дадут. А где коня взять? А где плуг? Семена опять же нужны. Комитет бедноты, конечно, поможет. А всё-таки трудно ему будет хозяйством обзаводиться. Не иначе, как с Машей в совхоз уйдёт. Или на какую-нибудь должность поступит.

Так решили за Ивана ребята.

Но Кочетков поступил по-своему:

— Крестьянином я был, Маша, крестьянином и останусь. Землю буду пахать. Вот мой сказ!

И Маша ему не перечила.

Через недельку принесла она в дом поросёнка, а потом привела телёнка. В совхозе ей на обзаведение дали. Так завелась у них скотинка. Задымилась по утрам труба ожившей избы. Запахло свежим хлебом. Затеплился по вечерам огонёк в окошках. Началась жизнь. И ребята вокруг избы вились, как комары.

Интересовала их, конечно, не изба, а её хозяин Иван Кочетков. Куда он — туда и они. Где он — тут и они.

Зайдет Иван к кузнецу Агею у огонька погреться, у наковальни поразмяться — ребята в щели кузни все глаза уставят.

Агей одной рукой мех тянет, горн раздувает, другой рукой, захватив клещами раскалённую железину на наковальне, её поворачивает. А Иван молотом бьёт. Ж-жах! Ж-дах! Искры летят. Красная железина малиновой становится, фиолетовой и, пока мягкая, в лемех превращается. Или в сошник, узкий и острый, как коровий рог.

— Ишь ты, не разучился! — дивится Агей.

— Чего смолоду узнаешь — век не забудешь, — отвечает Иван.

— Ни пахать, ни косить не забыл, вояка?

— Нет, дядя Агей. Соскучился по крестьянству. Терпенья нет... Где бы ни был, на горах, на морях, а всё родные нивы снились...

— Ну что же, вот скоро, осенью, выделим тебе земли, паши да сей, сколько твоей душеньке будет угодно.

— Душеньке моей много угодно. Сколько глаз видит, пахать хочется. На одинокой полоске не разгуляешься!

— Это верно, — говорит Агей. — Мы вот со старухой как были бедняки, так и осталися. Землицей-то нас революция вроде всех ровно наделила. Да ведь на двоих не то что на семерых. Вон у Силана Алдохина девять душ. И раньше кулаком был, а теперь ему земли ещё больше привалило...

— Значит, побогатели у вас многосемейные?

— Да нет, какое там! Иные многосемейные ещё бедней стали. Возьми Кузьму-инвалида, возьми

Авдотью-беду, детей полны закрома, а в амбаре ни зерна.

— Это почему же так?

Серёжка-урван и Даша Мама-каши ещё плотнен к щелям кузни прижимаются. Про их семьи речь идёт.

— Земли-то им тоже от новой власти ещё больше Алдохина привалило, да не та у них сила. Силан и прежде был крепок. А как помещика громили — ещё подкрепился. Вы-то, солдаты, за родину воевали, а кулаки здесь не зевали. Силан пару коней с барского двора свёл, да плуг в придачу, да жнейку, да веялку... А Авдотье-беде дал слабосильную клячу. Авдотья с малыми ребятами никак с землёй не управится. А он не только свой надел, ещё мой поддел, да у твоей Маши подцепил. Да у сельсовета неделённый клин, который для новорождённых и новоприбывших бережётся, в аренду берёт да засевает. Вот как кулак округлился!

Всё верно. Знают это ребята. Не врёт кузнец.

Хмурится Иван Кочетков, слушая такие вести, и из кузни идёт в сельсовет.

Сядет рядом с Тимофеем Шпагиным, председателем, и скажет:

— Ты чего же, Тимофей, смотришь, партийный ты человек? У тебя кулак брюхо округляет, а бедняк тощает?

Слыша эти слова, Серёжка даже поясок на рубахе подтягивает, словно о нём речь идёт.

— Не так просто, Иван Федотович, не так просто... Боремся по мере своих сил. Комитет бедноты, вот...

— А чего же ты общественную землю не комитету бедноты, а Силантию Алдохину сдаёшь?

— Ах ты, мил человек! Так ведь они, комитетчики, со своей-то землёй кое-как управляются. Где им лишнюю поднять? Тягла ж нет!

Не врёт Тимофей, тягла у бедноты действительно нехватка. Ребята по себе знают. Один конь плуга не тянет, а соха мелко пашет. Не тот урожай.

— Что ж, Силан — он на то и силан... Что ему власть не даёт, то силой берёт. Не пустовать же общественной земле. Мужики уж так решили: сдавай её, Тимофей, кулачью в аренду. Пусть они хоть канцелярию твою оплачивают.

— Ловко это вы придумали, кулаки вам копейку, а вы им рубль!

— Что поделаешь, другого выхода нету. Вот поживёшь — сам поймёшь. Придёшь — мне скажешь, когда свою полоску Силану сдашь!

— Нет, не сдам! Уж если я Антанте не поддался, кулакам и подавно! Не за то я кровь проливал, чтобы родную нашу землю кулакам отдать! Врёшь ты, Тимофей, чего-то! А что партия говорит по этому вопросу?

— Партия говорит вот что: организуйтесь, бедняки, в товарищества по совместной обработке земли. В ТОЗы...

— Ну, так что же?

— Не идёт у нас это дело... Не дружны мы... Партийный я тут один. А один в поле...

— Вот и опять врёшь, не один ты, нас двое! Подберём третьего — будет ячейка партии!

И при эти словах видят ребята, как показывает Иван Кочетков Тимофею заветный красный билет.

И радостно ребятам, они первые, ещё в ночном, догадались, что солдат-то был не простой, а партийный!

Слова о партии, сказанные в ночном Иваном Кочетковым, крепко запали в сердца ребят. Но, как семена, попавшие в землю, взошли не сразу, а после обильного полива. Да не просто полива, а слезами горючими и обильными.

Случилось это вскоре после драки в ночном, про которую не забыли Алдохины ребята. Затаили злобу на бедноту, которую не удалось с хорошего травного места согнать.

Пошёл Степан утречком в речку окунуться. Только рубашку через голову стал стягивать — откуда ни возьмись, Алдохин Мишка:

— Эй ты, чурбан, с утра воду не погань!

— А ты спи, да не просыпай, пораньше ныряй!

— Ну-ну, не учи. Это наша купальня.

— Почему это ваша?

— Тут хороший песок, а напротив лесок.

— Нашёлся побасник, река не заказник. Она вами не куплена. Забором не огорожена.

— Значит, огорожена, если моими шагами охо-жена!

Мишка прошёлся петухом, провёл по берегу палкой черту и стал дразниться:

— Вот попробуй перелезть! А ну перешагни. Вот увидишь, чего тебе будет.

— И перешагну.

— Ан не перешагнёшь.

Только Степан перешагнул — Мишка хвать его по уху. Стёпа — сдачи.

Не успел оглянуться — за Мишку заступился Гришка, за Гришку — Никишка. И вот уже на месте драки вся Алдохина родня.

Да так отделали Степана, что вместо купания кинулся он бежать прочь от реки, обливаясь слезами. Чтобы не стыдно было реветь, бежал не по улице, а по огородам, бахчами да конопляниками.

И тут чуть не столкнулся с Серёжкой. Навстречу ему Урван. Бежит, слёзы роняет, здоровенный синяк под глазом ладонью прикрывает.

Смахнул рукавом Степан свои слёзы и сразу к другу:

— Кто это тебя разукрасил?

— «Кто, кто», сам знаешь кто, — всхлипнул Серёжа, размазывая по пыльным щекам обильные потоки слёз.

— Как это у них сил хватает! — удивился Степан, только что сражавшийся чуть не со всеми Алдохи-ными.

— Как? Очень просто: ихние мужики на меня Макарку натравили... А у него кулаки знаешь какие, батрацкие.

— Вот вражья сила, — возмутился Степан, — чужими кулаками нас бьют! Нет, вот что, Урван, нужна нам своя партия. Без партии худо нам будет! Биты будем, пока не организуемся... Слыхал, что Кочетков про партию сказал: в ней вся сила!

Урван сразу всхлипывать перестал.

— Мы им отпор дадим, подожди, вот организуемся только!

— А чего ждать, хоть сейчас соберём собрание, откроем заседание, — быстро согласился скорый на дела Урван.

— Ты постой, не егози. Это дело не шуточное. Тут надо всё обдумать. Зря не трепаться. Ребят самых стоящих подобрать.

— Подберём! Двое уже есть! Ты да я... Твои братья да мои сватья!

— Нет, брат, это у кулаков так, по родству да по кумовству; у большаков так не бывает.

— У большевиков.

— Ну да... у большаков родня по мысли, когда все заодно.

— Ну вот, и у нас будет партия маленьких большевиков! — выпалил Серёжка, и глаза у него засверкали от удовольствия, что он так складно придумал.

— Маленькие большаки? Чудно что-то, — усмехнулся Степан.

— Тогда давай комсомолами назовёмся!

— Комсомолу мы по годам не подходим.

— Ну, просто: партия ребят.

— Каких ребят? Ребята бывают и кулацкие...

— Бедняцких ребят!

Но упрямый Степан и с этим не согласился:

— Почему только бедняцких, возьмём и середняцких. Нам без Павлухи Балакарева Тольку-попо-вича не одолеть.

— Да. Тольку ни с какого боку не возьмёшь. Через себя не перекинешь: тяжёл. Подножкой не собьёшь: у него ноги как тумбы. И кулака под бока не боится: салом зарос, блинами да пирогами откормлен. Один Павлуха его сдюжит. Тринадцать лет, а у него плечи мужичьи... Порода!

— Значит, назовёмся вот как: партия против кулацких ребят.

— Лучше: партия красных ребят!

— Нет, носы нам расквасят, да и будут дразнить: эй вы, красные-прекрасные!

— Я так смекаю: давай назовёмся — партия сло-бодных ребят!

— Не слободных, а свободных, — поправил Степана Серёжка.

На этот раз Степан согласился, и они вместе проговорили несколько раз подряд:

— Партия свободных ребят! Партия свободных ребят!

НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБРАНИЕ

Так впервые среди конопляников, на земле, политой слезами, было произнесено название новой партии двумя босоногими мальчишками в одно июньское утро тысяча девятьсот двадцать второго года.

И название это не исчезло, не забылось в вихре

мальчишеских дел и забав: не таков был парень Степан, чтобы бросать слова на ветер. Он молчалив, не говорлив, но уж если скажет — как свяжет. Крепко его слово, потому что вдумчиво.

В полдни, когда взрослые мужики спали, забравшись от жары под телеги, когда бабы ушли доить коров на стойла, Степан собрал первое собрание новой партии.

В пустой омшаник, на краю пчельника, где в зиму хранились ульи, а теперь валялось лишь несколько стар.ых пустых колод, затащил Серёжка-урван всех, на кого указал Стёпа. Был здесь и Антошка-лу-тошка, и Иван — без штан, и Тараска-голяк. А Даша Мама-каши сама, незванкой пришла.

— А ты куда? Ты ж знаешь, что у нас будет партия ребят, а не девчат, — накинулся на неё Серёжка.

Но Степан остановил его:

— Не трожь. Раз в ихней семье нет парней, пусть она и в партии будет за мальчишку.

— А что я хуже вас, что ль, на коне езжу? Иль дерусь слабей? Кабы косы не помешали, я бы...

— А ты остриги их!

— Мамка не велит, больно хорошие, — не согласилась Даша. — Она мои косы гладит и говорит: «Ах ты, моя золотая...» И мне любо.

Ребята не стали спорить. Затворили дверь омшаника. Зажгли свечку в фонаре. Уселись все на старых пчелиных колодах, и Степан постучал по стеклу фонаря карандашом. Так постукивал по графину с водой председатель сельсовета Тимофей, когда проводил собрания и говорил длинные речи.

Речь Степана была коротка:

— Товарищи, собрание партии свободных ребят открыто. Добавлений никаких?

Добавлений не было, все собравшиеся от словоохотливого Серёжки давно уже знали, что это за партия и для чего она организуется.

Стоило Степану сказать первые слова, как все заговорили, не слушая друг друга. И все утверждали, что без партии ребятам хорошей жизни не видать. Что партия — первейшее дело. Каждому сознательному обязательно в партию записаться надо!

Хотели завести протокол, но Степан сказал, что можно записывать в уме, у него на канцелярию денег нет. Согласились и так. Но все потребовали, чтобы каждый, кто вступает в партию, давал клятву на верность ей. Перебрали все известные клятвы: «Пусть мне отца-мать не видать, если я задумаю партию предать», «Пусть обращусь я в лягушку, в ящерку, в поганую змею, если я партии изменю», «Ослепи меня молния, расщепи меня гром, напади все напасти: язва, чума, холера, семь сестёр лихорадок, трясучка, гнетучка, огнянка...»

И другие, самые страшные.

Степан сказал, что ничего этого не надо, тут надо бить на сознательность. Но ребята не согласились. И пошёл такой спор и галдёж, что на шум явился хозяин пчельника дед Антип.

Раскрыл вдруг дверь да как крикнет:

— Это что за представление?!

Ребята — кто куда. Хорошо, что в омшанике соломенная крыша прогнила. Так все сквозь неё и повыскакивали. И бросились наутёк, стряхивая с волос соломенную труху.

Но такое неожиданное окончание первого собрания дела не меняло: партия была создана и скоро это почувствовало всё население села Метёл-кина.

Первые понятия о новой партии получил метёл-кинский кулак — богатей Никифор Салин. Как-то его батрачонок Гараська — мальчишка из соседней деревни Луковки — попросился на праздник сбегать домой.

Хотелось ему повидаться с матерью и кстати бельишко сменить: обносился.

— Ничего, потерпишь. В поле не в церкви, на работе и так сойдёт.

Кулак заставил его в праздник пары бороновать, а то земля вишь пересыхает. Батрачонок заупрямился:

— В праздник я не работник. Не то теперь право! Не старый режим.

— Это какое те право? Нанялся — продался, хозяин — барин. Велю налево — иди налево. Скажу направо — беги направо. А не то... вот тебе управа!

И Никифор отвесил батрачонку тяжёлую затрещину. Такую, что сбила его с ног и бросила на борону. Гараська об её зубья чуть не убился.

Всплакнул парень, а пожаловаться некому. Сбегал он разок в сельсовет, а дядя Тимофей и разговаривать не стал:

— Все вы, мальчишки, озорники, если вас не учить, чего тогда с вами делать.

По дороге на пашню только и пожаловался теперь Гараська сельским мальчишкам Степашке да Серёжке, которые его всегда жалели.

Кулацкие ребята его дразнили: «Гарась — дохлый карась», потому что он от недокорма всегда тощ и вяловат был. Двигался едва-едва, как опоенный конь, загребая ногами, за что и получал постоянные

оплеухи. У него от затрещин уши болели и в голове был постоянный шум.

— Забьёт, заколотит Никишка батрачонка-то, — жалостливо вздыхали соседки.

И только. А помочь ничем не могли.

И теперь Гараська пожаловался ребятам бедняцким, которые его жалели, только так, на всякий случай. Потому бедняки батракам — родня. И услышал в ответ непонятные слова:

— Ладно, не трусь, вынесем постановление — будет тебе облегчение. Так и скажи своему хозяину, что есть такое партийное решение — тебя больше не трогать. Понятно?

Гараська, конечно, хозяину об этом сказать постеснялся и в тот же день получил ещё пару затрещин — не так быстро пошёл, да не так скоро что-то сделал.

И вдруг наутро Никифор Салин получил бумажку, вручённую курьером сельсовета Тимошкой Тук-тук, который разносил все повестки и стучал по окнам, созывая на собрания. Надел кулак очки в медной оправе, воздел нос повыше к свету и прочёл:

На основании состоявшегося решения отныне запрещается вам рукоприкладываться к личности вашего служащего батрака Герасима-Карасёва. За неисполнение сего штраф.

Председатель ПСР.

Секретарь.

Подписи, как всегда, под бумажками были неразборчивыми, но Никифор разобрал приписку:

За каждую Гараськину шишку будет у твоих двояшек по две с лишком.

У Никишки было двое любимчиков, младшенькие .Яшка и Сашка, которых звали «двояшки», потому что они родились сразу двое в один день.

Кулак их до того любил-обожал, что даже в будни наряжал во всё новое и так кормил, что у них щёки чуть не лопались.

Почесал Никифор затылок, посмеялся. Думал, и впрямь важная бумажка — налог там какой или гужевая повинность, а тут пустая зубоскалка.

Подозвал Гараську и ни с того ни с сего так щёлкнул его по затылку, что у мальчишки вскочил среди стриженых волос ёжик.

А на другой день прибежали с рёвом его двояшки, и у каждого на маковке по два ёжика!

— Это вы откуда достали?

— В лесу это, тятька, — пожаловались ребята, а уж как они добыли эти украшения, так и не сказали, сколько отец ни допытывал.

На следующий день, не меняя привычки, Никифор трахнул Гараську по щеке, так что припухла.

И тут же к вечеру у его двояшек обе щеки раздулись!

Ручьями слёзы мальчишки лили, а по какой такой причине и отчего на них отразились побои, нанесённые их отцом Гараське, так ведь и не признались.

«Тут дело нечисто», — встревожился кулак и опыты прекратил. Иной раз замахнётся сгоряча, хочет по привычке дать затрещину батрачонку, да сам себя за руку удержит. Своих детей жалко.

«Ф-фу ты, чертовщина какая... Ни тебе воли, ни тебе удовольствия... Что это за ПСР такая? Были когда-то эсеры, да, видать, не то... та партия за богатых мужиков стояла, а эта за батрачонка моим ребятам шишки бьёт!»

Долго чесал в загривке кулак и решил — лучше не связываться.

— Ну ты, дохлый карась! — крикнул он во всё горло на Гараську. — Ты мне больше под руку не попадайся! Рук я об тебя марать не могу! Себе дороже. Понял?

И с тех пор Гараське стало чуть-чуть легче. Голова перестала болеть, и в ушах меньше шумело. А то беда была, спать не мог. Ну будто муравьи в уши забрались и точат и точат. Повеселел немножко Гараська.

И его дружки — жалелыцики Серёжка и Степан, встречая его, радостно улыбались:

— Ничего, Гарась, ничего. Лучше заживём. Дай срок!

КОМУ МЕДКУ, КОМУ ДЕГОТЬКУ

Вскоре многие познакомились с новой партией.

Сидел как-то Иван Кочетков в сельсовете, всё толковали они с Тимофеем, как им объединить бедноту, и вдруг приходит с жалобой поп Акакий.

— Як вам, власть придержащие. Извольте почитать, чья прокламация?

И предъявляет написанный на какой-то картонке плакат:

РЕЛИГИЯ-ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА.

НЕ ЖАЛЕЙ, РЕБЯТА, ПОПОВСКОГО САДА И ОГОРОДА!

— Гм! — сказал, покрутив усы, Тимофей. — Лозунг правильный, а вывод странный.

— Более чем странный, — взвизгнул поп, — морковь повыдергана, вишни оборваны!

— Ребячье баловство, — пожал плечами Тимофей. — Какое же баловство, самая настоящая экспроприация! С угрозами. Вот, полюбуйтесь, какое я требование накануне получил.

И поп Акакий предъявил бумажку, на которой печатными буквами было написано:

ПОЖАДНИЧАЛ ДЛЯ БОЛЬНОЙ МЁДА — ПЕНЯЙ НА СЕБЯ, ДОЛЕОЕРИВАЯ ПОРОДА!

— Гм, — смутился Тимофей и ещё покрутил усы, — весьма невежливо... конечно. А кому это вы, батюшка, не дали медку?

— Старушке одной, хворой Агафье, вы её знаете, — ответил поп, — была когда-то у меня в услужении. Чего её мёдом раскармливать? Всё равно нынче-завтра преставится... Сами понимаете — не в коня корм...

— Кто же это за неё заступается? — покрутил ус Тимофей. — Кругом одинокая старушка, сильной родни нет. Один только и есть внучонок Данилка, да и тот слабосилен... Не велик застой!

— Так ведь это же не один кто-то, а партия! Вы полюбуйтесь, вот выписка из постановления.

Поп Акакий предъявил третий документ:

Решили и постановили — запросить у попа Акакия немного мёду для хворой бабушки Агафьи, очень ей перед смертью медку отведать хочется. Обязательно, говорит, с батюшкиной пасеки, духовитого. Поручить получить Данилу Фокину.

Председатель партии свободных ребят.

Секретарь.

Подписи ОПЯТЬ неразборчиво.

— Та-ак! — удивился Тимофей. —

Новая партия у нас объявилась, ты слыхал, товарищ Кочетков?

Иван Кочетков только покачал головой и отвернулся, чтобы скрыть усмешку.

— А может быть, Агафье-то всё-таки стоило бы вам послать медку? Столько лет на вашу семью проработала, — сказал он негромко.

А поп Акакий так и вскинулся, так и завопил:

— Я насилию не уступлю! Я террору не поддамся! Прошли времена «грабь награбленное»! Я вас к порядку призову! Нет правды на местах, но есть она повыше.

И ещё что-то кричал.

— Да вы успокойтесь, батюшка, — сказал ему вежливо Тимофей, — мы самоуправства не поощряем. Оставьте документики, мы в этом деле разберёмся.

И, когда обозлённый поп ушёл, Тимофей обратился к Кочеткову:

— Ну что скажешь, Иван? Это что ещё у нас за подпольная организация появилась такая вредная?

— Не знаю, дружище, но если она Агафье медку, попу деготку — значит, для пролетариата не очень вредная.

— Председатель у них есть, секретарь... Заседания... Вот так штука. Я здесь советская власть, и меня на заседания не зовут и в президиум не сажают. Дожил!

Кочетков рассмеялся и ничего не ответил Тимофею.

ТАК СТРАШНЕЙ

А рассмеялся Иван Кочетков потому, что вспомнил, как недавно, сам того не ведая наверное, побывал на заседании этой таинственной партии.

Как-то раз сидели они с Машей на завалинке вечерком и было им грустно.

— Скушно мне с тобой, Иванушка, — говорила Маша тихим голосом. — Повидавши нового, не могу я жить по-старому. Своего телёночка поить. Своего поросёночка кормить. Свою полоску хлебца жать... Тесно мне, душно мне в такой жизни.

— Уж куда тесней, — вздыхал Кочетков.

— Отпусти ты меня в совхоз, Иванушка, на большие дела.

— Повремени, Маша, — отвечал Кочетков, — начнутся и у нас большие дела.

— Да откуда ты знаешь, что они начнутся?

— Партия об этом говорит нам, Маша.

И вот, когда сказал он о партии, тут из зарослей лопухов появился вдруг лобастый мальчишка и сказал:

— Дядя Иван, расскажите вы нам, мальчишкам, про партию, очень этим делом ребята интересуются. Откуда она взялась?

Встрепенулся Иван, слетела с него грусть. Погля-дел он в глаза ребят, широко раскрытые, и потеплело у него на сердце.

И рассказал он про партию так, что и Маша заслушалась. Рассказал он о том, как из маленькой-ма-ленькой группки, в которой было всего несколько рабочих, образовалась вокруг молодого Ленина партийная организация первых коммунистов.

Как было им трудно, как было им тяжело! Боролись они против власти царя, помещиков и буржуев тайно в подполье, мало-помалу создавая ячейки партии на фабриках и заводах, организуя для борьбы рабочий класс.

Как издавали подпольную газету «Искру», потом «Правду». Боролись против предателей. Против нытиков, маловеров. Не страшились ни тюрем, ни пыток, ни смерти за рабочее дело.

Сидел на троне царь — словно Кощей Бессмертный. Вокруг стража, вокруг войско. Графы, князья, буржуи его трон золотом подпирают. Деньги ведь тоже сила.

А на стороне большевиков одна-единственная народная правда. Но в ней-то и скрывалась великая сила.

Как грянула в октябре семнадцатого года революция, так и рассыпалось всё царство Кощея Бессмертного, как в сказке!

И очутились графы, князья, буржуи — все внизу, а рабочий с крестьянином — наверху!

Ребята слушали затаив дыхание.

— Вот за то народ партию-то и любит! — воскликнул Степан. — Она ему помогла верх взять!

— И ведь какая же малая вначале-то была! — сказал Серёжка. — Небольшая кучка! А царь-то её уже боялся. И жандармы трусили. Если действовать втайне, подпольно, — врагам будет страшней!

Тогда Кочетков не обратил внимания на эти слова мальчишки, но теперь догадался, что они были неспроста!

Действия таинственной партии вскоре привели семейство жадного попа в великий страх и трепет. Что бы ни делал поп, попадья, все его чады и домочадцы — всё время случались в доме и в хозяйстве ужасные происшествия.

Поп охранял свой дом и имущество с дубинкой, попадья с кочергой, церковный служка с метлой, сын Анатолий с двуствольным ружьём, поповна Ангелина с электрическим фонарём. Ложась спать, обследовали все закоулки, чуланы, заглядывали и в подпечье, и под кровать.

Жившая в поповском доме старая барыня, последняя владелица сожжённого имения, и та вооружилась зонтиком — во все тёмные углы тыкала и крепче прижимала к груди клубок синей шерсти, единственное имущество, с которым она выбежала когда-то из горевшего дома.

Девчонка на побегушках Дуняшка от страху металась без толку и всем мешала, всем попадалась под ноги.

Каждый день, каждую ночь приключались какие-нибудь беды.

То самовар утром распаялся. Загудел, засвистел вдруг как сумасшедший, пар из него пошёл и потекло олово. И весь он скорёжился, как бес на картинке страшного суда.

То коровы с пастбища как бешеные прибежали, хвосты вверх, рогами трясут, бьют копытами, ревут, вокруг двора носятся, через заборы перепрыгивают, капусту топчут...

То вдруг пчёлы с утра не вылетали. Самый взяток — липа зацвела. А они гудят в ульях, а в воздухе над пчельником ни одной. Бросился поп-пчеловод и вместо божьего слова пустил такое ругательство, что попова дочка, бежавшая за ним, споткнулась и об дымарь нос расквасила.

Оказалось, у всех пчелиных домиков метки глиной замазаны!

Когда попадья побежала в сельсовет жаловаться, Тимофей только руками развёл.

— Ну, — говорит, — матушка, это не иначе — в вашем быту завелись бесовские штуки!

Не выдержало поповское семейство такой осады и выслало Дуняшку парламентёром с наказом найти этого скверного Данилку: пусть получит для своей болезной бабки Агафьи злополучного мёду.

Данилка пришёл как ни в чём не бывало, такой же, как всегда, вялый, робкий, бледный, но чашку для мёда принёс большую, деревянную, из каких в деревне квас хлебают.

И, пока её мёдом не наполнили, с места не стронулся. А когда ушёл своей валкой походочкой — все бесовские проделки как рукой сняло.

Все в поповском доме успокоились, и даже самая трусливая Дуняшка больше не взвизгивала, напуганной кошкой не металась и не попадалась под ноги.

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК

— Ну и как же вам удалось устроить попу такую катавасию? — спросил Иван Кочетков, встретив спешащего куда-то лобастого мальчишку.

Степан посмотрел на него серьёзно и ответил:

— Это, дядя Ваня, партийная тайна.

— Ну, мне-то можно сказать!

— Не могу. Вы же сами говорили, что некоторые люди сочувствовали большевикам, помогали им чем могли, хотя и принадлежали к другому классу... А ведь наша сочувствующая — она из бедной среды, у попа за одни харчи на побегушках...

И, спохватившись, что сказал лишнего, осекся.

— Не бойся, — сказал Иван Кочетков, — я умею хранить партийные тайны. Так, значит, если действовать из подполья, тогда врагам страшней?

— Ого, ещё как! — засмеялся Степан.

— А ты знаешь, что в Москве уже есть такая ребячья партия, которая действует открыто, никого не боится, даже издаёт свой журнал. Смотри, вот какой!

Иван Кочетков вынул из кармана журнал с красн-

вой обложкой, на которой был изображён босой мальчишка в красном галстуке, с барабаном на ремне. Назывался он необыкновенно; «Барабан».

— Это я в Сасове по делам нашего комбеда был, узнавал насчёт организации артели и нечаянно на станции купил, — пояснил Иван.

— Так вот всем, кому хочешь, и продают? — подивился Степан, не в силах оторваться от красивой обложки.

— Да ты почитай, что там про ребячью партию написано, — улыбнулся Иван Кочетков. — Это же просто чудеса! Возьми вот.

Забыв даже поблагодарить, Степан, взмахнув журналом, помчался собирать свою партию на экстренное собрание.

Собрались в старом овине, на краю села, за оврагом. Читали, по старой привычке, тайно, чтобы кулацкие дети не подсмотрели.

Каждую статью перечитывали по нескольку раз. И разными глазами, разными голосами. Прочтёт Степан — мало, шумят; «Дай Павлушке-побаснику, у него получается с выражением». Прочтёт Павлушка — опять мало, у него вроде сказки выходит. Иван — без штан засучивает рукава; «А ну давайте-ка я прочту, у меня голос громкий». И начинает бубнить, как из бочки. «Непонятно, отдай Данилке — у него голос ясней». Читает Данилка. Уж так читали, так читали — журнал в двух местах порвали. И на всех его страницах отпечатались все пальцы партии свободных ребят.

И, когда насытились чтением, как голодные хлебом, начали рассуждать.

— Теперь к нам не подступись! — сказал Серёжка-урван. — Поднимем знамя и выйдем на улицу

открыто — теперь нас не тронь, мы под Красным знаменем!

— Если мы в пионерскую партию вступим, — расхрабрился даже робкий Антошка-лутошка, — чуть что — за нас все пионеры заступятся, а их вон смотри-ка, что пишут, — тыщи!

— За нас и коммунисты будут заступаться: читай, какая это организация — детская коммунистическая! — указал Данилка.

Он хоть и болезный был, зато сильно грамотный. Это его бабушка образовала, старуха грамотная была.

— И комсомольцы в обиду не дадут: ведь пионеры комсомолу смена! — добавил Иван — без штан.

— Да мы и сами за себя постоим! — заявил Степан важно. — Мы, сельская пролетария!

— Главное, чтоб у нас было знамя!

— Поскорей надо красные галстуки навязать, чтобы все видели, какая у нас сила!

— Ну так что же, ребята, подходящая это для нас партия? Голоснём. Кто за то, чтобы вступить в пионеры?

— Мы-то хоть сейчас, да что толку? — сказал осторожный Антошка-лутошка. — Наверно, не так просто в эту партию вступить. Видали, у пионеров все какие чистенькие, как на картинке.

— Да это и мы такие будем, когда с мылом умоемся.

— Они все в красных галстуках, а где их взять?

— Достанем и такие: у моей бабушки в сундуке широченная старинная юбка — ну как пожар красная. И вся так чудно переливается, потому что, говорит, мумуаровая. Сумасшедшая старая барыня ей подарила, когда возненавидела красный цвет.

— Большущая юбка-то? Глядишь, и на знамя хватит.

— А где мы возьмём барабан?

— Возьмём да из старого ведра сделаем!

— Опять же горн полагается, сигналы подавать.

— А это обыкновенная дудка. Только медная... У пастуха рожок возьмём да отберём, а ему для коров в деревянную дудку велим играть.

— Ладно.

— А смотри-ка — все пионеры в коротких штанах!

— Вот таких у нас нету.

— Да это ничего, не по одёжке там встречают, а по делу. Ты смотри, чего здесь написано, какие правила жизни у пионеров. Какой закон!

— Закон вроде подходящий. Вот написано: «Пионер трудолюбив». А мы все трудовики. У нас мозоли — во!

Все ребята протянули руки и посмотрели, у кого какие мозоли.

— Первый закон у них: пионер верен делу Ильича! Вот что главное-то.

— Да мы тут все за Ильича, ведь он же за бедноту, значит, мы за него.

— А вот что это такое: пионер испол-ни-тельник! В исполкоме, что ли, заседает?

— Ну, а чего ж, добьёмся — и нас выберут, и мы заседать будем, эка невидаль какая...

— Нет, тут написано «исполнителен», — прочитал Данилка.

— А это чего?

— Исполнителен? А это значит: за что взялся, всё исполнит!

Ну, так это как раз по-нашему: мы разве чего не исполнили? Взялись за каждую шишку Гараськи

наставить Никиткиным двояшкам по две — наставили! Взялись добыть у попа для бабки Агафьи мёд — добыли!

Все законы разобрали — и все подошли. Стали разбирать пионерские обычаи. И тут дело оказалось сложней. Как это — каждый день чистить зубы, когда ни зубных щёток, ни порошка в деревне и в помине нет! И для чего это такое правило?

— А чтобы зубы сверкали, — сказал Данилка.

— Да у нас и без того сверкают, ну-ка, ребята, ощерь зубы! — скомандовал Степан.

Все мальчишки показали зубы, и у всех они засверкали, как снег на солнце.

— А у кого чёрные, гнилые, того не принимать в партию — вот и всё! — решил Степан.

— Тебе хорошо так говорить-то, — пробормотал, чуть не плача, Урван.

Он единственный, кто не открыл рта. И все ребята вспомнили, что зубы у него черноваты... Вот так штука! Неужели зубы помешают такого лихого парня в пионерскую партию принять?

Заволновались, заспорили. Ни к чему не пришли, оставили вопрос открытым.

И ещё поднялся спор по поводу девчат. Партия пионерская, судя по всему, очень боевая, но зачем же в ней девчонки наравне с мальчишками?

— А разве Мама-каши не наравне с нами против Алдохиных дралась?

— Так ведь это она одна такая, а все девчонки — разве они вояки? На картинке-то вот мальчишка в красном галстуке нарисован, а девчонок в красных галстуках нет. Значит, им не полагается.

— Как же это — разве мою сестру Дуняшу не примем? — огорчился Данилка. — Ведь без неё не достали бы для моей бабушки поповского медку. Она по прозвищу хоть и Смирняша, а девчонка стоящая!

— Ладно, пусть побудет пока в подполье, сочувствующей, а то мы её примем, обнаружим в своих рядах — попадья её и выгонит. Службы лишится, останется без пропитания, — сказал Степан.

Ребята с ним согласились.

После собрания они сразу занялись добычей горна, барабана, галстуков и знамени.

ГРОЗНЫЙ ПОМГОЛ

Настоящий горн, конечно, ребята не достали, но коровий рог отдал им пастух Лукаша охотно.

— Мне он ни к чему. Губы натёр, Да и бабы ругаются: «Больно громко, говорят, трубишь, словно мёртвых пробуждаешь». Просят играть поласковей. Буду наигрывать на деревянной дудочке, на жалейке.

Звонкий рог этот принадлежал Степанову отцу. Тот был знаменитым рожечником и научил Стёпу играть сбор и тревогу. Отец когда-то в кавалерии служил. И военные сигналы мог играть даже на коровьем рожке.

И барабан раздобыли. Выручил дед Кирьян. Как узнал, на что он им нужен, т<ш рбрадовался даже, свою молодость вспомнил, как он ещё в турецкую войну барабанщиком был. Впереди всего полка в атаку шёл. Старик прослезился и стих прочёл!

Барабанщик, бей тревогу,

Живо на ноги, солдат!

Валят турки по дороге,

Дико таборы галдят.

И не только сделал барабан, натянув на старое ведро сыромятную кожу, — даже научил барабанить выструганными из берёзы палочками.

Галстуки нарезали ребята из знаменитой «мумуа-ровой» юбки. Пожертвовала её бабушка Агафья своим защитникам. Сама из сундука достала, сама на куски разрезала и любовалась, как красиво переливается шёлк муар на груди у ребят, топорщится немного, жестковат. Ну ничего, зато ярок цвет!

А вот с красной материей для знамени оказалось не так просто. Где её взять? У Агафьи больше не было. В бабушкиных сундуках многие ребята видели красные домотканые юбки. Но попробуй-ка сделать знамя из бабьей юбки. Узнают кулацкие дети — засмеют.

Догадка пришла скорому на дела Урвану. Он первый сообразил, где взять знамя.

— Поручите мне, ребята, я такую материю достану, как пожар, а где — не спрашивайте.

Ребята поручили.

И в первую же ночь Урван, прихватив с собой смелого Павлушу, отправился добывать красную материю не куда-нибудь, а прямо в сельсовет.

Над сельсоветом висел небольшой красный флажок, но он давно выцвел и не привлекал Серёжку, его соблазнила красная скатерть, которой накрывал свой стол председатель сельсовета Тимофей Шпагин в торжественных случаях, когда собрания проводил, когда регистрировал красную свадьбу, когда записывал новорождённых.

Урван решил, что пионерскому отряду эта материя нужнее. Чтобы Тимофей не обижался, Серёжка сообразил, где ему достать замену для скатерти.

Вначале Урван и Павлушка забрались в церков-

ную часовенку. Среди гробов, крестов и всякого церковного старья нашли кусок ризы красного цвета, очень подходящий для скатерти: серебром, золотом вышитый, завернули его — и в сельсовет. Проникнуть в окошко сельсовета было совсем нетрудно; оно ведь не запиралось. А вот шкафчик, где хранил Тимофей бумаги, плакаты, книжки, чернила с пером и скатерть, запирался на замок. Впрочем, Урван уже доставал оттуда тетрадки, книжки на раскурку в ночном и знал способ: нужно было вынуть фанерку из дверцы и вставить обратно. Только и всего.

Так он и сделал. Павлушка сторожил, а Серёжка доставал завёрнутую в старый плакат скатерть. Достал, завернул вместо неё кусок ризы и только хотел дать дёру, как вдруг взошла луна и при её свете Урван увидел, что ему грозит кулаками страшный, худющий мужик.

Серёжка так и присел.

Зашла луна за облачко — мужик исчез. Показалась луна — и он снова возник над столом сельсовета.

— Ой, Павлушка, - — прошептал Серёжка, — кто это?

— Да это Помгол, — фыркнул Павлушка.

— Какой такой? Чего-то незнакомый!

— Так он же нарисованный. Видишь, под ним написано: «Помгол». Это мужик такой голодающий с Поволжья. Засуха там у них второй год. Слыхал, как там люди бедствуют?

— Слыхал. А чего же он нам грозится?

— Он не грозится, он хлеба требует.

— За скатерть-то?

— Ну ладно тебе, бежим, пока не хватились! Чудной ты какой, а ещё храбрый... Плаката напугался! Мужик-то картинный, а не живой.

— Мне чего-то совестно стало. Ишь как он гля-дит-то, как будто мы его грабим, — пробормотал Урван.

Ребята вылезли в окно и удалились в некотором смятении чувств. Урвану всё чудился страшный мужик, грозящий ему высоко поднятыми руками.

И становилось не по себе при мысли, что ему будет, когда Тимофей хватится скатерти.

Но у Серёжки всегда так: сначала сделает, потом думает.

— Ребятам соврём: скажем, что скатерть выпросили, — предупредил он Павлушку

Так и уговорились.

Утром сами вырезали древко для знамени, прибили скатерть гвоздиками к древку

Полюбовались. Хорошо. Поднимешь над головой, так и пылает.

Хорошо, да не очень. Чего-то не хватает. Ясно чего — надписи нет: не сказано, чьё это знамя и к чему зовёт. Вышить бы на нём золотыми буквами такие слова: «Будь готов бить кулаков, попов и всех буржуев до полной победы». Или ещё что, похлеще. Вот тогда бы оно веселей засверкало. Ну — это ещё сделается, главное, знамя есть, вот что здорово!

ГНЕВ ТИМОФЕЯ ШПАГИНА

Однако совесть Серёжку мучила. Его так и тянуло на место преступления. Чуть что — завернёт к сельсовету и посмотрит, как там председатель, не хватился ли своей пропажи. Не гневается? Может, и не заметит подмены? А глядишь, кусок ризы ему понравится, он вроде поплотней и с украшениями...

Давненько не стелил своей красной скатерти Тимофей Шпагин, не было подходящего случая. Но вот накануне жнитва получил председатель Метёлкин-ского сельсовета от председателя Совнаркома товарища Ленина письмо с просьбой помочь голодающим деревням Поволжья семенами.

Переговорил Тимофей с беднотой, посочувствовали комбедчики, а помочь не могли: сочувствие-то у них, а хлеб-то у кулаков да у зажиточных.

Решил Тимофей постелить скатерть, поставить чернильницу, разложить листы бумаги, вызвать всех имущих мужиков и под плакатом, с которого кричал о помощи голодающий крестьянин, взять обязательство и записать, кто сколько внесёт хлеба из нового урожая.

В помощники себе пригласил Ивана Кочеткова, как человека грамотного.

Послал он Тимошку Тук-тук собирать граждан, достал из шкафчика всё, что нужно, развернул скатерть, расстелил и ахнул, увидев вышитые на малиновом бархате золотые цветы, серебряные кресты и прочие узоры. Тимофея от удивления пот прошиб. Вначале он подумал, что кто-то подшутил, так разукрасив его скатерть, но, разглядев, что узоры были сильно потёрты, а бархат трачен молью, понял, что её подменили.

В ярости он стукнул кулаком по столу:

— Издевательство! Кто посмел? Кто поднял руку на государственное имущество?

Притаившийся в сенях Серёжка об стенку стукнулся. Однако не убежал. Что дальше — ему любопытно.

— Не иначе — кулацкая издёвка! Недаром они меня обзывали красным попом. Нарочно церковную

мерехлюндию какую-то подложили! — кричал Тимофей.

— Это кусок старой ризы, — определил Иван Кочетков, поглаживая рукой цветы и кресты. И, покачав головой, усмехнулся.

В это время начали подходить зажиточные мужики. Пришлось принимать их за этой удивительной скатертью. Разговор у Тимофея был краток. Каждому он говорил:

— Знаешь, какая засуха постигла Поволжье, какой там голод? Нет хлеба, нет семян. Сознаёшь такие обстоятельства?

— Сознаю, — отвечал зажиточный.

— Сколько от своего нонешнего урожая в погашение народного горя отвалишь?

Зажиточный мялся, чесался, гладил бороду, и тогда Тимофей с горечью говорил:

— Это обращается к тебе не я, а советская власть, Ленин.

— Ленин-то не к нам обращается, а к вам, к бедноте, вот вы его и выручайте!

— Кабы Ленин стоял за зажиточных, а не за гольтепу, мы бы ему много хлебца дали с нашим удовольствием! А так... ну что же, много не могим, а мало не подадим, как нищей шатии, неудобно: власть всё-таки!

— Эх, вы, — сжимал кулаки Тимофей и бормотал непонятно обидное слово, — троглодиты!

Но Иван Кочетков удерживал его от ругани и говорил зажиточным:

— Мы вас не насилуем, но придёт время, и это горе народное вам зачтётся.

Не удалось Тимофею выпросить у богачей хлеба.

Оставшись вдвоём с Иваном Кочетковым, он стукнул кулаком по столу и заругался:

— Вот дьяволы безрогие, хоть бы за украденную скатерть мешок зерна принесли, я бы им простил, хра-поидолам. Отвёз бы первый мешок Помголу, легче бы мне было перед товарищем Лениным!

— Да, — сказал Иван Кочетков, — хотя бы на почин... И то бы хорошо.

Серёжка, словно и ждал этих слов, сорвался и, уронив в сенях метлу, споткнувшись о старое ведро, вихрем умчался прочь.

Теперь он знал, как ему выкрутиться перед Тимофеем, перед ребятами и успокоить свою совесть.

Всё будет отлично, если достать мешок зерна Помголу.

БИТВА НА КОЛОСКОВОМ ПОЛЕ

Урожай в этом году был хорош. Вовремя прошли дожди. Рожь выросла высока соломой и тяжела колосом. Яровая пшеница стояла стеной. Овсы налились тугие, зернистые.

Обидно было безлошадным, маломощным бедняцким семьям отдавать кулакам за пахоту, сев и уборку конными жатками половину такого обильного урожая.

Собрался комитет бедноты и, по предложению Ивана Кочеткова, принял постановление, утверждённое сельсоветом: каждый крестьянин — хозяин своему урожаю. Если пожелает, может убрать хлеб сам, когда осилит. А кулакам и богатеям должен оплатить только за проделанные ими работы, по справедливости.

И, кроме того, комитет бедноты организовал отряд бедняцкой взаимопомощи под командой Ивана Кочеткова для помощи беднякам в уборке урожая Оплата за это будет вноситься зерном в помощь голодающим Поволжья.

Ох и обозлились кулаки! Зубами скрипели от злости, видя, как дружно вышла беднота с серпами, с косами на уборочную страду, как работают стар и мал от зари до зари, лишь бы убрать урожайный хлебушек.

Наблюдая этот труд, кулачьё утоляло злобу насмешками:

— Старайтесь на Ивана-голого!

— Быть вам голым с вашим Помголом!

А Кочеткову то грозили, то льстили. Зачем, дескать, ему, мастеровому человеку, косой махать, на рубахе соль выпаривать? Шёл бы кулацкие жатки да молотилки налаживать — заработал бы вдесятеро больше!

Но Иван Кочетков знай своё! утром чуть свет уже косит, в полдень косу отбивает, и снова дотемна, во главе целой артели таких же, как он, над бедняцкими загонами косой машет, А его Маша от зари до зари не расставалась с серпом.

Сжала свой загон, стала жать чужие, помогая бедноте.

Вскоре выехали на свои тучные поля и кулаки. Заржали их сытые кони, застрекотали жатки, которые натащили они когда-то из помещичьих имений. Заскрипели телеги под высокими возами, полными тяжёлых снопов. Загрохотали молотилки, наполняя воздух золотистой пылью и запахом свежей ржи.

А на убранных полях появилась детвора, собирающая колоски.

Это был старинный обычай, древнее право бедноты. Бедные люди, после того как свезены снопы, могли ходить по любым полям и подбирать упавшие колоски с зерном.

Это зерно считалось ничьим, его могли клевать птицы, могли подбирать бедняки.

Но на этот раз кулачьё обратило внимание, что по полям бродят не одинокие, робкие фигурки, с торбами, подвязанными на грудь, а целая партия ребят, стройными рядами. Послали в разведку своих мальчишек. И вскоре выяснилось: это бедняцкая детвора собирает зерно на семена для Помгола.

— А ну пугните-ка их, чтобы неповадно было, — приказало кулачьё своим сыновьям и батракам.

Резвые, мордатые, задиристые Гришки, Федьки, Мишки, Нйкишки вскочили на коней и помчались в предвкушении хорошей драки. Рассыпались лавой, как какие-нибудь казаки.

Однако, завидев их, бедняцкая детвора не бросилась кто куда, а стала сбегаться в кучу, на призывные звуки коровьего рога.

Играл в рожок Стёпа.

От мешков с колосками, собранных у межи с высокой полынью, поднялся вдруг дед Кирьян. Приложив ладонь козырьком и обозрев конную лаву, прокричал хрипло и повелительно:

— В каре стройся! Супротив басурманской конницы — ряды вздвой!

По-видимому, ребята были уже обучены дедом Кирьяном этому воинскому манёвру. Среди жнивья вдруг возник Плотный квадрат, ощетинившийся палками и кольями.

При приближении кулацкой лавы глухо, упорно забил барабан-

— На картечь! Залпами крой! — вскричал дед Кирьян, воинственно размахивая клюкой.

Встреченные дружным «ура», щетиной кольев и твёрдыми комьями земли, кулацкие всадники осадили коней, смешались и отхлынули.

Оправившись от неожиданности и разглядев, что под красным знаменем сплотились не какие-нибудь герои, а много раз битые ими бедняцкие мальчишки, повязавшие почему-то красные платки на шеи, кулачьё решило не спускать им дерзости.

— Макарку надо позвать! Макарку-орла. Пускай на Злого садится. Он им устроит всех-давишь.

— Пустим его передом, а мы за ним навалимся!

Макарку отыскали на молотьбе: он гонял коней по кругу, лихо посвистывая. Его хозяин Силантий Алдо-хин сам стоял у лотка и запускал в барабан тяжёлые снопы пшеницы.

Силантий-то и прозвал батрачонка Орлом за лихость и бесстрашие. Что за парень ему попался! И ло-

вок, и силен. Во время конских праздников на неосёдланном Злом всех мальчишек обскакал. А этого коня сам хозяин побаивался.

Хитрый кулак льстил батрачонку. Сажал его обедать за один стол с собой. Ничем не отличал от сыновей: если им новые рубашки, то и Макарке, если им новые сапоги, то и Орлу.

— Вот так-то батраков приручать надо, — говорил он Никифору Салину, избивавшему Гараську. — Их кормить да холить надо. Да почаще похваливать, тогда они за нас в огонь и в воду!

И, надо сказать, в этой хитрой политике преуспел. Макарка, взятый в его дом таким же сиротой, как Гараська, раздобрел на кулацких жирных харчах, осмелел и, как верный слуга, готов был выполнить любое его приказание не только с охотой, а с каким-то удальством.

Отец его был бедняком. Боролся против богатеев, даже руководил комитетом бедноты. Добровольно пошёл на фронт защищать землю и волю от белогвардейцев и погиб как герой. Мать повесила на стену его фотографию, где снят он с саблей в руке, вместе с товарищами, под Красным знаменем с надписью: «Даёшь Перекоп!»

А вот сын его изменил бедноте. Пошёл в батраки из нужды, за кусок хлеба. Но, обласканный хитрым богатеем, стал ему верным слугой.

Замечая, что презирает он бедных, служа богатым, мать стыдила его, а Макарка отвечал:

— Нанялся — продался, чего уж тут.

— Продала я, сынок, твои рученьки, да не продавала твоей душеньки.

— Что же мне — хозяйские харчи есть и больше ни во что не лезть?

— Нет, ты, сынок, хозяйскую работу честно исполняй, только совесть свою за харчи не продавай. Не будет тебе счастья.

— Ладно, мать, сам знаю, как счастье искать, на каком коне за ним скакать.

— Ох, Макарушка, не ошибись, на чужом коне далеко не уедешь, выбирай скакуна из своего табуна!

Но Макарка не слушался матери, кулацкие харчи отрабатывал с лихвой не только в поле, но и на воле.

И, как только крикнули ему кулачата: «Наших бьют!» — тут же бросил он молотьбу, вскочил на Злого и помчался на помощь.

И Силантий, остановив барабан, посмотрел ему вслед с довольной усмешкой. Уж если Орёл налетит — никакой бедняцкой шатии не устоять.

Завидев Макарку, кулачата приободрили друг друга свистом, гиканьем и, приударив коней пятками, помчались в атаку, размахивая кнутами и уздечками.

Где тут пешим мальчишкам устоять, когда поднимутся над ними со всего разгона вздыбленные кони, проломит их строй идущий передом Макарка.

— Поднимай знамя! — закричал Степан. — Отряд, сплотись!

Крепче сомкнулись ребята, выше подняли знамя — стоять так до конца! Бежать ещё хуже: потопчут. С какой-то надеждой на его неведомую силу слились они в единую кучку под красным стягом.

Казалось, спасти их может только чудо.

И чудо произошло!

Мчавшийся впереди всех Макарка вдруг отвернул коня на полном скаку. Поставил его поперёк и загородил дорогу остальным. Самого его чуть не сшибли разогнавшие коней кулачата. Что случилось? Или

Злой испугался красного полотнища, раздутого ветром? Или сам Макарка чего-то оплошал?

Почему отъехал он в сторону, понурив голову? Что случилось с ним? Где прежняя удаль Орла, не боявшегося никакой драки?

Удаль-то была при нём, да вот в сердце что-то повернулось, когда увидел он, что мчит его злой конь прямо на Красное знамя. На знамя, под которым погиб, сражаясь с белой гвардией, его отец. Нет, не смог Макар отцовское знамя кулацким конём потоптать. Потому и отвернул Злого на всём скаку.

Ряды конных смешались, кое-кому всё же удалось, подняв лошадей на дыбы, проломить строй ребят. Раздались крики ушибленных копытами, но мальчишки не дрогнули, не оплошали. Кольями и палками так отбросили одного коня, что он завалился и чуть не придавил азартного драчуна Мишку Алдохина. А Федьку Салина пропустили внутрь строя и за ноги стащили с лошади.

Ему на помощь бросилась вся его родня.

Но в это время на дрожках подкатили директор совхоза и Тимофей Шпагин. Они вдвоём объезжали загоны бедноты, которые пообещал убрать директор совхозными жатками.

При виде местной советской власти кулачата стушевались, разъехались врозь и только скулили:

— А зачем они Федьку бьют?

— Отпустите Федьку!

Не меньше кулацких ребят при виде Тимофея смутился Урван, который успел больше всех получить синяков и шишек. Он крикнул:

— Свёртывай знамя!

Но ребята не исполнили приказ: они размахивали знаменем, радуясь, что победили.

— В чём дело? — обратился Тимофей к деду Кирьяну. — Что за шум?

— Так что в некотором роде турецкая баталия! — весело закричал, ковыляя к нему, Кирьян.

Но его обогнал Степан и, унимая кровь из рассечённой щеки, сказал:

— Мы колоски собирали для Помгола. Под Красным знаменем! А они на нас напали, кулачьё!

И тут Тимофей увидел свою скатерть, поднятую на древке.

— Стой! Откуда у вас моя скатерть? — закричал Тимофей. — Кто посмел? Вот я вас!

Тогда сообразительный Урван решил взять удальством. Подскочил к дрожкам и, больно ударившись о деревянную ногу Тимофея, всё же не оплошал и с весёлым видом отрапортовал по-военному:

— Разрешите отдать вам за скатерть мешок зерна, дядя Тимофей!

Это он, Урван, уговорил ребят собирать колоски, чтобы расплатиться с сельсоветом за знамя.

— Какой мешок? Что за цена такая казённому добру?

— А вы же сами назначили, помните, в сельсовете, при дяде Иване говорили.

— Было такое, действительно говорил, — удивился Тимофей, — но ведь скатерть-то мне подменили раньше, не зная цены? Нет, этот номер не пройдёт! Подать сюда мою вещь! Разбойники!

— Дядя Тимофей, оно нам нужнее, не отдадим!

— Мы под Красным знаменем дружнее!

— Нет, ни за что. Я таким делам не потатчик. Сегодня они скатерть в сельсовете стащили, завтра

украдут печать. Так они всю советскую власть разворуют!

Эти слова хлестали ребят словно кнуты.

— Дядя Тимофей, это я всё наделал, — повинился Урван. — Я взял без спросу, но только на время, — схитрил он. — Колоски соберём — обратно принесём. И вместе с мешком зерна! Она бы у вас так лежала, а нам колоски собирать помогала... Это же не простая скатерть, а самобранка!

— Я тебе покажу самобранку! Ах ты, Урван, то яйцо из курицы урвал, то скатерть в сельсовете украл! Каким же разбойником ты вырастешь? Положи скатерть к моим ногам и проси прощения!

Урван, сдерживая слёзы, подал Тимофею знамя, не решаясь содрать его с древка.

— Почему скатерть вроде короче стала? Или вы её отрезали? — И, заметив на шеях ребят куски красной материи, хлопнул себя по лбу. — То-то я замечал, что у нас на селе появились ребята с красными повязками. Значит, это бегают куски моей скатерти! Что это за мода? Кто вы такие?

— Мы пионеры, — потупился Степан, — а галстуки — это не из скатерти. Хоть пощупайте... они из другой материи.

— Ах, вот оно что... А не вы ли назывались «Партия свободных ребят»?

— А это одно и то же!

— Ну, не совсем, — сказал директор совхоза. — У пионеров должен быть вожатый, а у вас просто вожаки.

— А какая разница?

— Вожатыми бывают комсомольцы, люди сознательные, а вожаками могут быть любые озорники. — И он покосился на Урвана.

— Значит, без вожатого не признают нас пионерами? — спросил Степан. — Не будет у нас отряда?

— Боюсь, что нет. Надо вам, ребята, добывать вожатого, который знает, что нужно делать, чего нельзя. А пока что и без вожатого приходите, собирайте и на совхозных полях колоски — это дело очень хорошее!

Поодаль, наблюдая всю эту историю, топтались на конях кулацкие ребята.

Когда Тимофей, забрав свою скатерть, тронулся прочь, они радостно загалдели. Сообразительный Урван бросился за дрожками.

— Дядя Тимофей, делай со мной что хочешь, хоть заарестуй, только отдай знамя. Без него нам нельзя... Без него нас кулачьё может одолеть!

Услышав такие слова, директор придержал коня и сказал:

— Отдай им, Тимофей Кузьмич, видишь, какие у них обстоятельства. А тебе я подарю кусок сукна, есть у меня настоящее, настольное...

Тимофей, удерживая на лице суровость, помахал рукой, призывая ребят поближе. Когда они подошли, он сказал:

— Ладно, соберите колоски, притащите Помголу мешок хлеба, будем квиты.

Затем встал с дрожек, высоко поднял над собой древко, прокричал:

— Слушай, бедняцкая детвора! От имени сельского Совета вручаю вам Красное знамя, чтобы вы росли под ним честными, смелыми, трудовыми ребятами, как велит партия, как желает товарищ Ленин, Всегда побеждали бы кулаков, буржуев. Грудью чтоб стояли за советскую власть! Ура!

И он замахал над собой кумачовым полотнищем, разгоняя плотный воздух, накалённый горячим солнцем.

Совхозный жеребец испугался, встал на дыбы и рванул дрожки. Тимофей едва не уронил знамя. Но Урван подхватил его, поднял над отрядом. Степан затрубил в рожок сбор. Павлушка забил в барабан.

И кулацкая кавалерия, потоптавшись в сторонке, уехала ни с чем восвояси, не решившись атаковать отряд. Задумчивым уехал Макарка.

Так в бою на колосковом поле партия свободных ребят получила Красное знамя.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Ну и попало Серёжке после того, как узнали ребята, что он стянул скатерть в сельсовете

— Из партии исключить!

— Нам воришек не надо!

Уж он и каялся и землю ел, что больше не будет. Ничего не помогало. Жалко Степану такого парня упускать — уж больно Урван смел да удал. Как быть? Вспомнил он про законы юных пионеров и предложил поступить с Серёжкой по закону.

— Да ведь их много, смотря по какому, — сказал Антошка.

— У пионеров есть такой: «Один за всех, все за одного». Соображаете? Серёжка не для себя скатерть стянул, а для знамени отряда, значит, он старался один за всех, и мы в ответе все за одного!

— Значит, через него мы перед сельсоветом все нечестными будем? — ехидно спросил Антошка-лутошка.

— Почему — нечестными? Дядя Тимофей согласен

помириться на мешке зерна. А принесём два — так ещё и спасибо скажет!

Это всех помирило.

И ребята с новой силой принялись собирать колоски. Собирали в торбы, сносили в школу. Сдвинув к стенке парты, тут же на полу молотили палками, скалками, вальками.

Нелёгкая это была работа. Чтобы собрать два мешка зерна колосками, пришлось всей партии трудиться с неделю. Ведь каждому колоску нужно поклониться, каждое зёрнышко из него выбить, отсеять, отвеять и тогда в мешок положить. Но зато и зерно собралось отборное. Известно, тяжёлый колос голову клонит, ветер ему соломку ломит, птица его на землю ронит.

— Вот это семена для бедняков Поволжья! — воскликнул Тимофей, взвесив на ладони это зерно. — Товарищу Ленину показать — доволен будет!

Два мешка он поставил в переднем углу сельсовета и всем хвалился, что собраны они руками детей.

На ребят он больше не сердился. Тем более, что отличную скатерть из хорошего красного сукна ему подарил директор совхоза.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!

А ребята, конечно, расхрабрились. Отбившись от кулацких атак на колосковом поле, они теперь искали драки в самом селе, чтобы все увидели их силу. И вот случай представился.

В воскресенье, после первого обмолота, всё село угощалось хлебами и пирогами из муки свежего помола.

Накануне Данилкиной бабушке ужасно захотелось ушицы поесть, ну так захотелось — беда. Взмолилась она: поймай да поймай рыбки. Либо, говорит, я должна, поев ушицы, совсем поправиться, либо это мне перед смертью так хочется.

Вот канительная старуха — то ей медку, то рыбки. Обсудили этот вопрос ребята. Некоторые говорили:

— Зачем нам со старой возиться, всё равно она хворая,бесполезная.

Накануне спрашивали они Ивана Кочеткова, чем должна заниматься пионерская партия, и он сказал:

— Делайте всё, что полезно советской власти.

Ну какая же польза может быть от больной старушки, которая весь век господам да попам прислуживала?

— Брось ты её, Данилка, переходи в сельсовет, будешь в сторожах жить, каморку тебе дадут.

А Данилка не согласился.

— Нет, — говорит, — хотя она вроде и бесполезная бабушка, а мне её чего-то жалко. Брошу — совесть замучает. Пойду я всё-таки наловлю ей рыбки. Подумаешь — велико дело поймать на уху десяток окуней. Сесть на хорошее место — и на заре в одночасье наловишь.

Настроив удочки, решил он пойти обловить заказное место Алдохиных — омуток под большой ветлой. И попросил:

— Если меня будут бить, вы, ребята, не оставьте.

Ребята насторожились: разозлятся Алдохнны, если застанут Данилку на своём рыболовном местечке и, конечно, попытаются отлупить. Вот тут и можно будет дать им отпор. Велели Данилке повязать красный галстук. И, как только нападёт кулачьё, подать

сигнал свистом. Данилка так и сделал. Уселся рыбачить под старинной ветлой, на самом любимом месте Алдохиных, повязав красный галстук. Думал: он принесёт счастье.

Окуни ловились как нанятые. Так наживку и хватали, так на крючок и лезли. Заря кончилась, солнце взошло, пригрело — не унимается клёв. Данилка в тени ветлы притаился и всё таскает одного за другим, что ни окунь, всё толще, всё больше.

И в это время, заспавшись после пирогов, пришёл побаловаться удочкой попович Толька. Один он не ходил — с ним его дружок Алдохин Мишка.

— Ну ты, больной, с нашего места долой!

А Данилка так разошёлся, таскает рыбку за рыбкой и приговаривает, дразнясь:

— Окунёк ли плотвица, всё моей бабке ушица!

Попович рот разинул! откуда такая храбрость?

А Мишка, слова не говоря, вырвал у Данилки удилище, трах его через коленку, Переломил — и в воду. Хвать с Данилки шапчонку и её в омут. И ждёт, что он сейчас заревёт и, размазывая слёзы, прочь побежит.

Но Данилка и не подумал плакать, даже не напугался, нет. Он заложил два пальца в рот, да как свистнет!

И тут же отозвалось глухой дробью то самое ведро, которое видел Мишка на колосковом поле. Заиграл коровий рожок тревогу, и кулачонок, почуяв недоброе, заорал: «Наших бьют!» — призывая родню на помощь.

Сбежалась со всех сторон кулацкая шатия, побросав свои забавы. Смотрят кулачата — выступает из-за высокого конопляника партия ребят в красных повязках и под знаменем. Ну, как войско! Степан в коровий рожок трубит, Павлушка в старое ведро дубасит.

Урван красным знаменем размахивает. А дед Кирьян, любитель мальчишеских драк, вдоль плетней за ними поспешает, несмотря на хромоту. И командует: «Ать-два! Левой, правой!»

Подошли к старинной ветле, стали строем. Степан-чурбан выходит вперёд и говорит:

— Кто нашего товарища обидел? А ну живо — отдать ему удочку! Вернуть ему шапку!

Обидчики заупрямились. А Степан как скомандует:

— Кто шапку бросал — тот за ней и плавай! Раз, два, взяли!

Не успели кулачата оглянуться, как Мишка, подхваченный множеством рук, взлетел над берегом и хлопнулся в речку. Хотели за ним Тольку-поповича, но он взмолился:

— Ребята, не кидайте! Я же во всём новом! Я Данилке свою удочку отдам.

Посмеялись босоногие мальчишки, глядя на его глаженые брючки, фасонные башмачки. Им терять нечего — явились, как и всегда ходили, кто в чём. А кулацкие мальчишки разрядились ради праздника. Когда Миша вылез из-под берега, смешной, как мокрый кот, его защитники, пожалев портить свои сатиновые пиджаки, новые суконные картузы, лаковые сапожки, в драку не сунулись.

Стыдно им побеждёнными уходить — кричат:

— Чур, по праздникам не драться, чистую одёжу не рвать!

— Ладно, — смеётся Степан, — чур так чур. С этого дня ребят в красных галстуках не смей трогать! А кто нас затронет, тому и в будни всыплем!

— Кто это «мы»?

— Пионеры.

— Это кто такие?

— Есть такая партия! — крикнул Степан и затрубил в коровий рог «Слушайте все!».

Гордые своей победой, зашагали по селу взад-вперёд. Шумит над ними Красное знамя, гремит под палками старое ведро, играет рожок. Степан надул щёки, даже красные стали.

Малыши за строем бегут, собаки брешут. Старухи на завалинках крестятся; молодые бабы смеются:

— Ишь красные чертенята!

А ребята ходят по селу и не знают, куда применить свою силу, чего бы ещё такое выдающееся сделать.

Остановились передохнуть. Урван и говорит:

— Пошли старую барыню пугать!

Это было излюбленное занятие озорных ребятишек. Подкрадутся, бывало, к поповскому саду и высматривают через ограду, где старая барыня таится... Ага, вот она, на скамеечке под рябиной. Сидит и вяжет одну и ту же варежку. Свяжет — распустит, снова свяжет. И никогда не кончается её синий шерстяной клубок. Бережёт она его больше всего на свете. Это всё, что осталось у барыни от всех её богатств. Говорят, когда она из пожара с одним этим клубком выскочила, так с досады сумасшедшей стала. С тех пор неразменным клубком и тешится.

Забавно ребятам, как она закричит, заругается, затрясётся, заплюётся, если сделать вид, что хотят у неё клубок похитить, концом удочки его подцепить.

Но разве это занятие для такой силы, какая появилась у партии? Нет, надо что-нибудь по плечу, по размаху.

Подумали ребята, подумали и отправили в Москву в журнал «Барабан» такое письмо:

Пионерскую партию организовали. Шагать под барабан научились, галстуки повязали, колосков много собрали, кулачат крепко вздули, а чего дальше делать, не знаем. Нет у нас вожатого, И потому требуем — даёшь!

И подписались все подряд.

ДАЁШЬ ВОЖАТОГО!

Такое же письмо вскоре полетело в Москву не только от партии свободных ребят, но и от сельских коммунистов.

Вначале Иван Кочетков над проделками ребят только шутил да посмеивался. К тому же и некогда ему было, главным делом занимался — хлеб убирал. А теперь после праздничной драки задумался и сказал Тимофею Шпагину: