Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

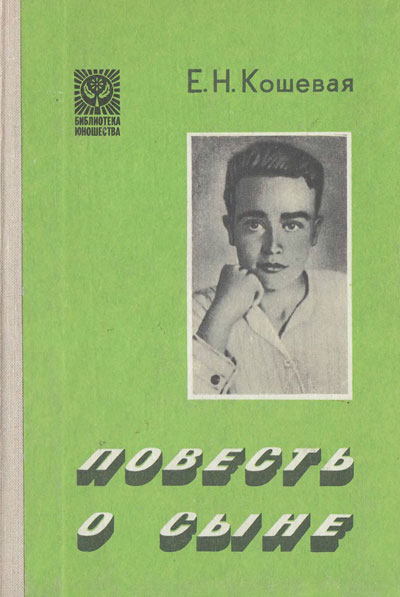

Е. Н. Кошевая

Повесть о сыне

В книге матери Олега Кошевого рассказывается о детских и юношеских годах легендарного героя, о его кристальной честности, принципиальности и бесстрашии, становлении его как вожака молодёжи и руководителя комсомольского подполья Краснодона в грозные годы Великой Отечественной войны.

Содержание

Первый день

Сам нашёлся

Матроска

В библиотеке

Два огородника

«Слышу, сынку!

Растёт мой мальчик

Там, где властвовал Кочубей

Первое сентября

«Крепись, сынок!»

«Днепр»

«Расскажи, как ты была маленькой»

«Я, юный пионер...»

Случай в бурю

За грибами

Отчизна

«У реки живёте — плавать не умеете!»

Весна

В Киеве

Перечитывая письма

Звезда путеводная

Канев

За товарища

В Краснодоне

Любимый герой

Первый заработок

Краснодонские друзья

Война

«Отпусти меня!

Зоя

Госпиталь

Боевое крещение

Беспокойные дни

В путь

Враги

Поединок

«Теперь я знаю, что мне делать»

Листовки

Кашук

«Молодая гвардия»

Клятва

Оружия!

«Таинственные удочки»

Красные флаги

Боевые дела

Дело с приёмником

За колючей проволокой

Самые юные

Пароль «Якорь»

Приказ — закон

«Победители» отступают

«Разве можно таких ребят не любить?»

Серёжа выходит из «окружения»

Новый год

«Путь твой опасен»

«Олег, где ты?»

Десять дней

«Приду с Красной Армией!»

Палачи

Пришли!

Это был он

Последний день

Снова весна

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Цвела сирень. Белые гроздья заглядывали в открытое окно моей комнаты. Это было 8 июня 1926 года в Прилуках, на Черниговщине. В этот день у меня родился сын...

Прилуки — шумный и весёлый украинский город. Он стоит на берегу извилистой и живописной речки Удай. На картах эта река не помечена, но моя память сохранила её навсегда.

Не раз мы бродили с сыном по шёлковым травам левад Удая, перебирались на другой берег, заглядывали в зеркальную воду, смотрели, как играли рыбы, собирали на лугах цветы, сплетали из них венки...

Как сейчас, помню день рождения моего сына. Солнечный свет весело переливался на листьях деревьев, тени мелькали на потолке и стенах комнаты. Громко щебетали птицы. Я не сводила глаз со своего первенца.

Мне очень хотелось, чтобы у меня родился мальчик, чтоб он был красивый, чтоб у него были длинные, мягкие волосы. Я даже заранее приготовила гребешок...

Так и случилось. У сына оказались пушистые, как лён, длинные волосы.

С мужем мы решили: родится мальчик — назовём Алексеем, а если девочка — Светланой. Родился сын, да ещё такой большущий.

Старенький врач спросил:

— Как назовёте сына?

— Алексей, — ответила я.

— О нет, — шутливо запротестовал врач, — не подходит! Такому бутузу и имя нужно богатырское!

Я стала вспоминать всяческих богатырей и остановилась на одном из нашей истории — на Олеге. Отцу понравилось это имя. Зато дедушка и бабушка никак не могли к нему привыкнуть.

Им казалось, что Олегом зовут только взрослого человека, а как же называть внучонка? И они придумали для него имя: Олежек.

«САМ НАШЁЛСЯ»

Сын рос чубатеньким и здоровым. Я не помню случая, чтоб когда-нибудь ночью он разбудил меня своим плачем. Не раз говорил мне дедушка Олега — Федосий Осипович Кошевой:

— Четырнадцать детей у меня было, но такого спокойного, как твой Олег, — ни одного.

Посторонний человек, приходя к нам в дом, и не догадывался, что у нас есть маленький.

К концу года Олег начал ходить. Не волновал он нас и болезнями. Воспитывать его было легко, весело и радостно, и в семье были счастье и покой.

Крепкий и порывистый, мальчик рано начал пробовать делать всё сам. Я не мешала. Когда Олег стал ходить, он, как всякий ребёнок, поначалу спотыкался и падал. Но я не бросалась поднимать его. Пусть встанет на ноги и сам идёт дальше.

Сына никогда не пугали ни волками, ни другими страшными зверями, он не чувствовал беспричинного страха и охотно оставался один в квартире.

Бывало, я нарочно пошлю его в тёмную комнату за игрушкой. Он доверчиво и смело идёт туда, шарит ручками по полу и обязательно найдёт игрушку.

Часто и много гуляли мы с сыном летом в поле. Вот мостик через ручей. Я говорю:

— Иди, Олег!

Сама не спускаю глаз и иду сзади. Жидкий мостик покачивается над водой. А Олег, спокойно и не оглядываясь, шагает один.

Как-то, возвращаясь из лесу, шли мы с Олегом берегом реки. Олег нёс корзиночку с ягодами и всё посматривал под ноги — не найдётся ли ещё ягодка. Вот он что-то увидел, побежал, споткнулся и упал. Ягоды рассыпались, а корзинка откатилась в грязную лужицу. Я вымыла корзинку в реке, собрала в неё ягоды и вернула Олегу.

— Придёшь домой, поставишь корзинку на солнышко, — оказала я.

Дома Олег долго бродил, растерянно ища, куда бы поставить корзинку. Потом подошёл ко мне и расплакался:

— А как я на солнышко её поставлю?

Мы, взрослые, привыкли и не замечаем, до чего же удивительна и неожиданна порой наша речь, а сыну это открывалось впервые. Я посмеялась и объяснила, как могла. Кажется, он понял, что можно посушить вещь на солнце, не пользуясь им как подставкой.

Когда Олегу не было ещё и трёх лет, он как-то просил дедушку Федосия Осиповича:

— Почему мама не пускает меня одного в сад?

— Да ты ещё маленький. Сад далеко. Вдруг заблудишься?

— Вот я и хочу заблудиться.

— А что делать станешь, если заблудишься?

— Дом наш искать, — ответил Олег.

— Ну, тогда иди, если уж ты такой храбрый.

Торопясь, Олег ушёл, но за ним на расстоянии последовал дедушка.

В саду, в песке, играли ребятишки. Олег — к ним. Так прошёл час. Тут Олег, наверно, вспомнил, что он один, и побежал домой. Бежал, бежал, а дома всё нет. Тогда он остановился и заплакал. К нему подошла женщина:

— Почему ты плачешь? Ты чей?

— Я немножко заблудился, — глотая слёзы, ответил сын, — маму зовут Елена Николаевна, бабушку — Вера Васильевна, дедушку — Федосий Осипович, папу — Василий Федосьевич, а я сам — Олег Кошевой.

— Ну, пойдём домой. Я знаю Кошевых, — ответила женщина.

Тут дедушка вышел из своего укрытия. Олег бросился к нему.

— Ну как, заблудился? — улыбнулся дед.

— Я сначала заблудился, а потом нашёлся. — ответил сын. — Дедушка, я сам нашёлся! Ты видел, да?

МАТРОСКА

Олег рос послушным, сговорчивым мальчиком, но детские капризы были свойственны и ему. Иногда он пытался настаивать на своём, но никто из нас не уступал ему. Казалось бы, ребёнок маленький, ничего не понимает — как же можно ему не уступить? Лишь бы только не плакал. Но мы позволяли Олегу только то, что считали нужным, полезным для него.

С первого же дня, как Олег стал держать ложку и вилку, я старалась приучить его правильно пользоваться ими. Учила его, как нужно сидеть, как вообще вести себя за столом.

Но более всего я старалась внушить Олегу быть правдивым и честным, сознательно относиться к правде и к неправде. Я говорила сыну:

— Ошибку я тебе всегда прощу, неправду — никогда.

С малых лет Олег был правдивым во всём. Он не обманывал нас в мелочах, не обманул никого и в большом, когда пришлось ему в страшной борьбе с врагом отдать свою жизнь за Родину...

Мне хотелось, чтоб сын мой был отзывчивым ко всему хорошему, что есть в человеке, чутким к добру и правде, чтобы он внимательно относился к своим товарищам. С самых малых лет старались мы приучить Олега ценить дружбу, быть в обращении с товарищами скромным и сердечным.

Однажды я сшила сыну к Первому мая два новых костюма: простой и матроску. Матроска Олегу очень понравилась. Вдруг он подошёл ко мне, потянул за рукав и тихо сказал:

— У меня два костюма, а у Гриши — ни одного. Мама, давай подарим Грише... матроску!

С Гришей Олег целыми днями играл в саду. У Гриши не было отца, мать болела. Жилось им трудно.

Я молча завернула матроску в бумагу, и Олег, счастливый, побежал к своему маленькому товарищу. За костюмом последовали ботинки, альбомы, карандаши и всё то, что так дорого ребятам. Однажды Олегу пришлось видеть, как мальчишки разоряли птичьи гнёзда. Выбрав яички и побросав птенцов, они разбежались, а встревоженные птицы долго ещё кружили над гнёздами. Помню, как Олег нёс двух голых галчат и робко спросил: — А можно, мамочка, птичек оставить? Будем их кормить, а когда вырастут, полетят папу и маму искать. Вот будут рады, когда найдут, правда? Олег с любовью ухаживал за птенцами, а когда выросли, отпустил их на волю.

В БИБЛИОТЕКЕ

Верными моими помощниками были книги. Слушать чтение Олег мог без конца. Игрушками он не увлекался, зато книжками — до самозабвения.

Мне часто приходилось ездить с маленьким Олегом в поезде. На вокзале он обычно брал меня за руку и подводил к книжному киоску:

— Ты посмотри, сколько тут книжек! А у нас таких нет. Купи, мамочка!

Как радовался он, как, счастливый, размахивал новой книжкой! Потом, конечно, добивался, чтоб я ему читала. Если это были стихи, он повторял за мной:

Вот свалились санки,

И я на бок — хлоп!

Кубарем качусь я

Под гору в сугроб... —

и радостно хлопал в ладоши.

Стихи Олег очень любил, учил их наизусть, охотно декламировал.

Не задумываясь и не жалея, он мог отдать товарищам свои игрушки, но книжку — никому.

Помню, как-то я зашла с Олегом в районную библиотеку в Прилуках. Увидев на полках много книг, Олег спросил громко:

— Мамочка, а за сколько дней можно прочитать все эти книжки?

Когда мы возвращались домой, он под впечатлением виденного в библиотеке всю дорогу расспрашивал меня о людях, которые написали так много книжек, допытываясь, нельзя ли писать стихи самому.

— Как мне хочется увидеть живого писателя! — сказал он взволнованно. — Он, наверно, очень высокий. А голова и глаза у него — вот такие большие!

— Почему же так? — спросила я.

— Ну, как почему, — отвечал Олег, — он должен очень много думать и всё видеть. А рост большой — это чтоб дальше видеть.

ДВА ОГОРОДНИКА

Наш двор был полон зелени и цветов, веранда домика густо увита диким виноградом, в саду фруктовые деревья, кусты смородины и малины. В нашем цветнике росли левкои, гвоздики, резеда, астры. Дорожка от калитки в глубь двора была засажена пионами, георгинами и флоксами.

Хорошо тут бывало и днём, когда пчёлы носились с цветка на цветок, и вечером, когда сад благоухал и становился ещё красивей под вечерними лучами солнца.

Я всегда старалась вовлечь в работу и Олега, когда сама работала в саду. С деловитым видом, раскрасневшийся, он охотно подносил мне рассаду, семена, а при разбивке клумб важно держал шнурок.

За садом ухаживал дедушка Кошевой. Он хотя и не был суровым, но порядок любил. Без его разрешения Олег ничего не брал с грядок или в саду.

Припоминаю случай, который всех нас очень рассмешил.

Вижу я как-то — залез Олег в кусты малины и, поднимаясь на цыпочках, срывает ягоды ртом, не дотрагиваясь до них руками. Но пока ему, маленькому, удавалось схватить ртом одну ягоду, он несколько раз падал, теряя равновесие.

— Что это ты тут делаешь? — спросила я.

— Ягоды ем, — ответил мальчик. — Дедушка сказал: руками срывать нельзя. А про губы он ничего не сказал.

Дедушка Кошевой и Олег — это были неразлучные задушевные друзья. Сойдутся вместе — водой их не разольёшь, сказки, рассказы, вопросы без конца.

— Дедусь, а почему пшеничный колосок такой большой, а ржаной — меньше?

— Почему ласточки на провода садятся? Думают, длинные ветки, да?

— А почему у лягушки четыре ноги, а у курицы — две?

— Дедусь, расскажи: гром — это откуда?

Дедушка только в усы улыбается и рассказывает — рассказывает о цветах и хлебах, о том, как произрастают всяческие травы, о далёких землях и птицах. И заставил дедушка полюбить Олега нашу красавицу Украину, и весь свет и всё живое.

Только раз у закадычных друзей вышло что-то вроде ссоры. Был у Олега дружок Грида. Ему тогда было шесть лет — на два года больше, чем сыну.

Дело случилось осенью. Ребята копались в саду. Грида сказал:

— Олег, а давай всю клубнику из грядок повыдёргиваем?

— А зачем? — спросил Олежек.

— Просто так.

— Дедушка рассердится.

Грида внёс некоторую поправку:

— Тогда давай просто из одних грядок во все другие понасадим.

— А зачем?

— Вот чудак, небось тогда больше будет клубники! Знаешь, как расти начнёт везде? Только собирай!

— Ну, тогда давай. Дедушке понравится.

Недолго раздумывая, Олег принёс из сарая корзинку.

— Дедушка говорит: пересаживать клубнику надо умеючи. Её надо вместе с землёй выкапывать — чтоб земля с корней не обтрусилась.

И друзья с жаром принялись за работу.

Детскими лопатками и руками они выкапывали клубнику и складывали её в корзинку. Скоро они перемазались с головы до ног, пот катил с них градом. Олег даже пальто снял, повесил его на сучок. Вот уж и весь костюм его в земле, на красных щеках — отпечатки грязных ладошек.

Работа была в самом разгаре, когда дед увидел их за этим занятием.

— Это что же вы натворили? — удивился дед. — А говоришь, что дедушку любишь! — обратился он к Олегу, — Какая же это любовь? Дедушка трудится, трудился, а ты всё разрушил! Была бы у нас ягода, а теперь ничего не будет! Эх!

Олег расплакался.

— Дедушка, дедушка, я тебя и сейчас люблю, — отчаянно убеждал он, больше всего боясь, что ему не поверят. — А это я хотел, чтоб больше ягод было, чтоб на всех грядках. Только собирай...

Федосий Осипович никогда и голоса не повышена Олега. Сдержался он и на этот раз, но строго разъяснил внуку его ошибку. Всё кончилось миром. К тому же клубника не погибла. Она была высажена аккуратно, с землёй на корнях.

На следующее лето грядки опять были полны душистых, сладких ягод. Но Олег уже не занимался без разрешения деда «самостоятельным огородничеством», пока не подрос. А дедушка ещё долго говорил, посмеиваясь в свои чумацкие усы:

— Наш хлопец — вылитый батька мой Осип Кошевой! Такой же дотошный!

«СЛЫШУ, СЫНКУ!»

Отец часто рассказывал Олегу о Запорожской Сечи, о нашествии татар на Украину, о разгроме шведов под Полтавой. У Олега тогда загорались его карие глаза. Затаив дыхание, жадно слушал он рассказы старины, а с чудесной повестью Гоголя «Тарас Бульба» впервые познакомился в пересказе отца.

— Вот повели Остапа на плаху, на казнь, — рассказывал отец притихшему Олегу, — и подошёл к казаку палач. И так он Остапа пытал и мучил, что все, кто стоял на площади, не в силах были смотреть, отворачивались и закрывали глаза. Но ни одним стоном не показал Остап врагам, как трудно ему было да больно. А Тарас Бульба видел всё: как терзают его сына и какой гордый стоял он перед врагом. И говорил Бульба тихо: «Добре, сынку, добре!» Но палач ещё злее стал мучить Остапа, и тут дрогнула казацкая душа. И сказал Остап, глядя на врагов:

«Всё чужие, неведомые мне лица! Где ты, батько? Слышишь ли ты меня?»

«Слышу, сынку!» — вдруг громко ответил Тарас Бульба.

Вздрогнули паны, бросились искать Тараса, но его и счед простыл!..

Наслушается, бывало, Олег таких рассказов, выстрогает себе саблю, подбежит ко мне:

— Мамочка, прощай! Я сейчас воевать иду!

Он собирал своих боевых друзей — мальчишек, они спешно седлали своих коней — палки и прутья — и с гиком и воем кидались на врага — придорожную крапиву и бурьян.

С войны возвращались в царапинах, ожогах от крапивы, а нередко и в синяках. Они выстраивались в очередь, с гордостью подставляя мне свои боевые раны для перевязки.

А однажды Олегу вздумалось напасть на соседского петуха. Петух отличался лютым нравом и особенно не любил почему-то детей, и эта «боевая операция» Олега кончилась очень плачевно... Услышав отчаянный вопль, я бросилась в соседний двор и увидела несчастного воина распростёртым на земле. Петух наскакивал на него, колотил его лапами и клювом, а воин вопил самым бесстыдным образом.

— Как же ты поддался петуху? — спросила я с возмущением.

— А у меня сабли с собой не было, — оправдывался он, вытирая слёзы, — а то бы я показал ему, как нападать на людей!

Петух исцарапал его в кровь, пришлось перевязать сыну его первые настоящие раны. Он мужественно терпел и даже не поморщился, когда я заливала их йодом.

После он рассказывал отцу, что петух напал на него, как паны на Остапа, но только Остапа Тарас выручить не мог, а вот мама отбила его у злого петуха.

— Но вёл ты себя далеко не как Остап, — добавила я.

И Олег промолчал. Задумался.

РАСТЁТ МОЙ МАЛЬЧИК

В четыре года Олег умел уже читать и писать. Я сфотографировала сына. Он подарил фотографию бабушке и дедушке и с моей помощью вывел на ней:

«Дорогим дедушке и бабушке на память от вашего единственного внучика, здесь мне четыре года».

Он охотно писал письма своей тёте Тасе и бабушке. Адрес на конверте, на горе почтальонам, надписывал тоже сам.

Как подсолнух поворачивается к солнцу, так и мой Олег тянулся к людям.

Его большие карие глаза были жадно открыты на всё. Музыка или песня шла прямо к его сердцу, и особенно любил он наши украинские песни, то грустные, то буйные, то радостные и всегда мелодичные.

Как сейчас вижу: вечер, сыну пора спать, но он никак не может угомониться. Его дядя, Павел Кошевой, тоже большой друг Олега, носит племянника на руках по комнате и задумчиво поёт:

Ой, братику — соколеньку,

Пусти диток на зимоньку...

В песне рассказывается о детях, у которых умер отец. Матери трудно стало растить детей, и она попросила брата взять к себе ребятишек на зиму. Но злая невестка отказала.

Это была, кажется, любимая песня маленького Олега. Каждый раз, когда дядя Павел смолкал, Олег, бывало, скажет с горечью:

«Почему их не хотела пустить тётя? Какая она злая...»

Когда Олегу исполнилось четыре года, я подарила ему металлический конструктор. Мальчик быстро научился складывать разные модели: самолёт, ветряную мельницу и многое другое. Это была кропотливая работа, но у Олега терпения хватало.

Пяти лет Олег уже катался на коньках. Иногда и я надевала коньки, и мы шли кататься вместе. По дороге на каток сын вышагивал рядом со мной, гордо поглядывая по сторонам. На щеках его рдел румянец.

Катался он легко; то забегал вперёд, то снова возвращался ко мне — крепкий и ловкий. С самого дня рождения Олега приучали не обращать внимания на погоду, и он не боялся ни жары, ни мороза.

Так вот и рос мой мальчик, славный малыш мой, давший изведать мне всю полноту материнского счастья.

ТАМ, ГДЕ ВЛАСТВОВАЛ КОЧУБЕЙ

Мы жили в Прилуках до 1932 года, когда мужа перевали на работу в Полтаву.

Олегу тогда было шесть лет. В Полтаве мы поселились на Октябрьской улице, недалеко от Корпусного сада. Помню, как Олег замер перед памятником, поставленным Петром I в честь победы русских войск над шведами.

Побывали мы и на шведской могиле, в краеведческом музее и в других исторических местах, которыми так богата красавица Полтава.

Частенько ездили мы с Олегом к моим родным — Коростылёвым, жившим недалеко от Полтавы, в селе Згуровка. В этой дружной и гостеприимной семье Олег чувствовал себя вольготно, быстро сошёлся с дядей Колей, тогда ещё пионером, дедушкой Николаем Николаевичем, моим отцом.

У дедушки была интересная и большая жизнь, к тому же он был хорошим рассказчиком, и это сразу привязало к нему любознательного внука. А рассказать деду действительно было о чём: токарь по специальности, до революции он работал в мастерских князя Кочубея; призванный в армию в 1915 году, он был направлен как токарь в Петроград, на Путиловский завод, участвовал в Октябрьском перевороте, а при штурме Зимнего дворца был тяжело ранен. Красочные рассказы деда настолько захватывали Олега, что даже отражались на его играх и увлечениях.

Но особенную привязанность Олег питал к моей маме, Вере Васильевне, бабушке Вере, как он её называл. Крепкая любовь и дружба бабушки и внука началась с первой их встречи и продолжалась до последних дней Олега.

Моя мама — член партии — была в глазах Олега необыкновенным человеком. Как и дедушка, умелый рассказчик, она знакомила его с тем, что испытала сама: с тяжёлой жизнью крестьян до революции; рассказывала о своей батрацкой жизни, о том, как много ей приходилось работать на богатеев за гроши.

Маленький Олег прямо-таки не отходил от бабушки. Стоило ей прийти с работы — он уже тут как тут.

Бабушка сама была родом из Згуровки, где находилось когда-то богатое поместье пана Кочубея, и часто водила внука по разным памятным ей местам. В памяти бабушки крепко хранились подробности прошлой жизни, и её рассказы во время прогулок приводили мальчика в сильнейшее волнение. Парк с могучими деревьями, речка, богатая рыбой, и белый дворец над ней, сахарный завод и разные мастерские, дремучие леса вокруг и неоглядные пшеничные поля — всё это принадлежало когда-то одному Кочубею, на которого трудились тысячи людей.

— Бабушка, а зачтём одному человеку столько? — недоумевал Олег. — Разве ему жалко было с бедными поделиться?

— А вот он как с ними делился... — отвечала бабушка и показывала Олегу, где пороли и истязали когда-то людей за малейшую провинность, где батраки работали, не разгибаясь, с утра до ночи, за кусок хлеба.

Особенно действовали на Олега рассказы бабушки о том, как не давали бедным учиться, читать книги, держали их в темноте.

— У, поганые буржуи, жаднюги! — возмущался Олег. — Ненавижу их! — И с тревогой спрашивал: — А буржуи и Кочубей больше не вернутся? Большевики их не пустят?

— Не пустят, милый, не пустят, — успокаивала бабушка.

Так получил Олег первые уроки политического воспитания, и они крепко запали в его юную, впечатлительную душу.

Кто мог знать тогда, что придётся бабушке Вере помогать её внучку, комиссару «Молодой гвардии», в смертельной борьбе с «буржуями», прятать оружие юных храбрецов, охранять их тайные встречи, падать под ударами немецких фашистов на допросах, перенести мученическую смерть внука и увидеть победу дела Олега и миллионов таких, как её любимый внук...

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

В Полтаве Олег впервые пошёл в школу. К этому времени он мог уже свободно читать, писать и решать задачи, а таблицу умножения знал наизусть.

Разговоры о школе начались задолго до первого сентября. Олег был полон ожидания и деятельно готовился к поступлению.

Навеки запомнится мне первое сентября 1934 года. Как сейчас, вижу ясное, погожее утро, ласковое солнце, по-осеннему прозрачные улицы прибранного города и первую позолоту на ещё пышных от зелени деревьях, сонно застывших в тёплом безветрии.

Не знаю почему, но волнение Олега передалось и мне, и я беспокоилась, как маленькая, словно не только Олегу, но и мне самой предстояло в этот день пойти в первый класс. Мой мальчик пойдёт в школу... Он как-то сразу вырос в моих глазах, и это незнакомое чувство радовало, но и тревожило меня: всё-таки теперь я уже мать школьника, а это была новая ответственность. Окажусь ли я на высоте?

Олег в тот день проснулся рано. Он долго чистил зубы, рьяно намыливал лицо, затем надел свой новый костюмчик, причесал волосы и прибежал ко мне.

— Мамочка, я готов! — отрапортовал он, стукнув каблуками. — Можно уже идти.

Он был неузнаваем: подтянутый и очень хорошенький, а воодушевление так и переполняло его. Я полюбовалась им, похвалила, но заставила сесть за стол и позавтракать — времени было ещё много.

Возле школы было шумно и празднично, все дети были с цветами, и Олег прижимал букетик. Ребята начали заходить в классы. Зашёл и мой сын, бросив на прощанье взгляд, полный гордости и какой-то смешной озабоченности: ведь он отныне ученик. «Не подведу тебя», — казалось, говорил этот взгляд, и я как-то сразу успокоилась. Я верила, что мой мальчик не подведёт меня.

И вот прозвенел звонок, первый в жизни Олега школьный звонок. Закрылись классные двери, в школе сразу установилась рабочая тишина, а я ещё долго стояла у выхода, думая о том, какие радости и трудности ожидают сына в новой для него жизни.

На третий день занятий, вернувшись из школы, Олег с гордостью сообщил мне, что его перевели во второй класс. Сразу попасть во второй класс! Этого я не ожидала — ведь сыну было всего только семь лет, — и я, признаться, серьёзно обеспокоилась: справится ли он с такой нагрузкой?

— Справлюсь! — весело заверил Олег. — У нас знаешь какая учительница Ольга Васильевна! А потом я ростом как все, у нас даже ниже меня есть. Я, мамочка, буду стараться, вот увидишь!

Олег не обманул меня. Он всегда добросовестно и внимательно готовил уроки, и мне не приходилось даже следить за ним. Тетради его были без помарок, учебники завёрнуты в чистую бумагу, на столе всегда порядок. Книги — стопочкой, карандаши и ручки в стаканчике.

Олег был очень организован и на всё находил время — и на учёбу, и на помощь по дому, и на игры.

Первые отзывы о нём учительницы были самые хорошие: со взрослыми был вежлив, с ребятами дружен и отзывчив, в учёбе успевал. В общем, школьником своим я была вполне довольна.

«КРЕПИСЬ, СЫНОК!»

Но вдруг неожиданная болезнь прервала его ученье. Как-то на уроке у него случился приступ аппендицита, и я должна была отвезти его в больницу. Боли у Олега, оказывается, были и прежде, но он терпел. Операция предстояла трудная. Это всех нас встревожило.

Мне разрешили быть около сына. Врач предупредил меня, чтобы я подготовила сына к тому, что после операции под наркозом ему захочется пить, но пить нельзя будет часа четыре.

Одели моего Олега в белый халат, в нём он вошёл в операционную. Как всегда, медперсонал был в масках. Эта необычная обстановка вначале поразила Олега, и он растерялся, но профессор, приветливо улыбаясь, подбодрил его:

— Ну, Олег, видишь, тут все женщины, и только мы с тобой двое — мужчины. Крепись, сынок! Смотри не заплачь, чтоб потом над нами не смеялись.

— А я и не думаю плакать, — ответил подбодрённый этими словами Олег. — Вы думаете, мне сейчас страшно? Совсем нет! Я не плакал даже тогда, когда был совсем маленький и разбил бровь о ведро.

— А сколько тебе лет теперь? — спросил профессор.

— Семь с половиной.

— Ого! — удивился профессор. — Ты, пожалуй, в школе уже учишься?

— А как же — во втором классе! — ответил Олег.

— Ну, тогда понятно, почему ты не боишься...

Олега положили на операционный стол, он начал считать за ассистентом, но заснул только на сорок пятой секунде. Я вышла.

Когда после операции Олега принесли в палату, он был мертвенно-бледным. Плотно закрытые губы запеклись.

— Воды, — прошептал он еле слышно.

Забыв о предупреждении врача, я поднесла Олегу ложечку холодной воды, но он спросил слабым голосом:

— А разве уже прошло четыре часа?

Олег пролежал в больнице десять дней, и всё время или я, или бабушка Вера неотступно дежурили около него.

Помню, как Олег просил её не рассказывать ему смешных сказок:

— Ой, не надо, бабуся, не смеши меня! А то у меня шов разойдётся, и его снова надо будет зашивать.

Профессор — солидный, добродушный человек с пышными усами — полюбил Олега. Подойдёт к нему, сядет около кровати и долго говорит с ним о том, что больше всего интересовало тогда Олега: о путешествиях.

Когда сына выписывали из больницы, профессор подарил ему книжку «Робинзон Крузо».

— Вот тебе, Олег, книга о настойчивом человеке, — сказал профессор. — Его корабль потопила буря — он доплыл до берега. Ему негде было жить — он сам построил себе крепость. Сам сшил себе одежду, выдолбил из бревна лодку. На него напали враги — он разбил их и прогнал. И всё это он сделал один. А теперь скажи, Олег: что же можем сделать мы все вместе, да когда нас так много и когда мы дружить будем? Ну-ка? Отвечай...

После операции Олег почти месяц не ходил в школу. Но его проведывали товарищи, помогали ему, чтобы он не отстал от класса. Олег рано почувствовал близость школьного коллектива и цену дружбы...

Но учиться в полтавской школе ему уже не пришлось. Мы переехали в Ржищев, Киевской области.

ДНЕПР

В Ржищев мы прибыли после Октябрьских торжеств.

Часть дороги проехали на пароходе. Первое путешествие по Днепру произвело на Олега глубокое впечатление.

Наш Днепр осенью хотя и не так прекрасен, как летом, но по-своему красив.

Правый, высокий берег стоит задумавшись, весь в багряном золоте осенней листвы. По левому берегу, чередуясь с песчаными отмелями, тянутся бесконечные заросли лозы, а дальше к горизонту высится густой лес, полный грибов и ягод, а сейчас по-осеннему притихший и тоже весь в золоте, как богатырь в доспехах.

Уже не носятся над Днепром, как летом, крикливые стаи серебристых чаек и множество других птиц.

Всё полно тихой, торжественней красоты. Только ветер свободно гуляет по днепровской синей воде, кидая белую пену с гребня на гребень. Глухо шумит тёмная вода под колёсами. Эхо далеко-далеко разносит протяжные гудки парохода...

Олега невозможно было увести с верхней палубы, с осеннего ветра, вниз, в тепло.

Он быстро и легко познакомился с матросами, с седоусым важным капитаном и не переставая сыпал вопросами: почему пароход не тонет, если он железный, да ещё с таким грузом? Каким образом он устроен. Почему гудок гудит? Если пароход утонет, можно ли здесь жить на берегу, как Робинзон Крузо?

Читал матросам стихи, и те его охотно слушали, собравшись в кружок и покуривая.

Ночью на каждой пристани Олег просыпался, просил меня и бабушку сойти с ним на берег посмотреть, что там такое делается, и, конечно, добивался своего. Так мы и не спали из-за него всю ночь...

После приезда в Ржищев Олег сразу же пошёл в школу. Двухмесячный перерыв не отразился на его занятиях, и он быстро освоился с новой для него школой и новыми товарищами.

Как полюбил Олег Днепр! Уже девяти лет он мог переплывать его от берега до берега — расстояние в триста метров. Мальчик мечтал о лодке, чтобы самому грести и ловить рыбу.

— Будешь хорошо учиться, — пообещала я, — исполню твоё желание.

Настало лето. Олег закончил учебный год с похвальной грамотой, и я выполнила обещание. Видимо, сын был уверен в себе, потому что к этому времени заготовил массу крючков, удилищ, всяких сеток и перемётов.

Со счастливым, сияющим лицом сел он за вёсла в свою лодку. Началась дружба со старыми рыбаками 0 уроки рыбной ловли, сказки, разные истории по вечерам у костров.

Олег весь пропах дымом, запахом рыбы и осоки. Руки у него огрубели, были в ссадинах. Грудь стала шире.

Иногда ему удавалось подбить старого рыбака дедушку Герасименко и товарищей поехать на левый берег Днепра, провести ночь в лесу, у костра, а на рассвете начать ловить рыбу.

Получив разрешение на такое «далёкое путешествие», Олег приходил в восторг, тормошил меня и бабушку:

— Мама, если бы ты знала, как мне хочется поймать огромного сома для твоего детского сада! Знаешь, как твои малыши обрадуются!

В Ржищеве я работала заведующей детским садом, и желание Олега поймать сома для ребят я поддержала. Олег был частым гостем в детском саду, ребята любили его, и он охотно отдавал себя в полное распоряжение «чижиков»: возился с ними, боролся, но и умел следить за ними, как опытная нянька.

И Олег сдержал слово: поймал сома и отнёс его ребятам. Потом он часто приносил в детский сад разных рыбёшек и, ко всеобщей радости, пускал их в аквариум.

Обычно после путешествия на реку сын возвращался с богатым уловом рыбы, с рассказами дедушки Герасименко, где быль путалась с небылицей, на что такие мастера днепровские рыбаки.

— Знаешь, мама, — рассказывал Олег с горящими глазами, — дедушка говорит, что прежде в Днепре русалок было больше, чем рыбы. Правда это? А сома не так-то просто поймать, ты не думай! Его, как только вытащишь из воды, надо сразу по голове глушить чем-нибудь, а не то беда! Убить может... Дедушка раз поймал сома в десять пудов, прямо чудовище, да и не оглушил его сразу — сом как засопит, как ударит дедушку хвостом, чуть-чуть до смерти не убил! Тот сом, что я для твоего детского сада поймал, — он, правда, хоть килограмма на три был, а тоже как хлестнёт меня хвостом по ноге, будто саблей! Ну, я удержался, конечно...

Нравился Олегу и Ржищев, похожий на огромнейший парк над Днепром, его аккуратные домики с покрашенными крышами и белыми рядами заборов, Улица, на которой мы поселились, называлась Соловьиной. Весной здесь появилось такое множество соловьёв, что вечерний воздух буквально звенел от их трелей.

Олегу к этому времени было десять лет. Он начал увлекаться стихами. Да и нельзя было не писать их среди такой чудесной природы. Вот одно из его стихотворений тех счастливых дней:

Я Ржищев крепко полюбил

За то, что дивно он красив,

За то, что в нём впервые я

Увидел красоту Днепра.

Его я полюбил разлив

Весною многоводной,

И день и ночь на лодке б плыл

В его простор свободный!

И рыбу я люблю ловить

Со школьными друзьями,

На берегу уху варить

С картошкой, с карасями...

С этого года все свои впечатления о природе, отдельные случаи и происшествия дома и на улице, фразы из любимых книг сын начал записывать в толстую тетрадь с чёрной клеёнчатой обложкой. Туда же он записывал и свои стихи. Так сложился его дневник.

Начал его Олег рано. На первых порах всё там было по-детски наивно; с годами записи в дневнике стали для него необходимостью, как беседа с верным другом и неизменным помощником.

С детства у Олега были свой столик и этажерка, полная книг, разные папки, «секретные» тетради; всё это он берёг пуще глаза и никому не позволял нарушать порядок.

Таких записей и стихов накопилось у сына немало. Когда начались аресты молодогвардейцев, Олег был вынужден всё это сжечь.

По его приказу долго бросали мы с бабушкой в печку тетрадки со стихами, папки, записи — всё, что Олег собирал с такой любовью. Всё это было бесконечно дорого и нам.

«РАССКАЖИ, КАК ТЫ БЫЛА МАЛЕНЬКОЙ»

Олег любил всё весёлое, красивое, праздничное, Под Новый год мы вместе с ним украшали ёлку. Когда к нему приходили товарищи, я тоже принимала участие в их играх: переодевалась в Деда Мороза, декламировала стихи, рассказывала сказки.

Как — то раз на одной из таких шумных ёлок, когда товарищи сына ушли, я присела на диван отдохнуть.

Было очень поздно. Догорая, потрескивали на ёлке свечки. Глаза слипались...

Олег тихо сел на диван, прижался ко мне:

— Мамочка, расскажи мне, как ты была маленькой, всё расскажи! Как было...

Он просил ласково и настойчиво. Я начала рассказывать, забыла про усталость и увлеклась сама.

— Ну, слушай! Маленькой я скорей была похожа на сорванца-мальчишку, чем на девочку. Ничего не боялась. Мне хотелось самой до всего дотронуться, всё узнать, сделать то, что нелегко: поглубже в лес забраться, залезть на самую верхушку дерева...

Вот как-то раз ношусь я с криком по улице и вижу: на бугре пасутся лошади. И сразу один конь мне больше всех понравился: гнедой, хвост белый. Подбежала нему, развязала путы на передних ногах. Можно садиться. Но как? До спины коня даже рукой не достать. Нарвала я травы, подманила коня к заборчику, сама — на забор, с забора — на коня. Готово! Из пут сделала уздечку, ударила босыми ногами по бокам и коня, как шпорами. Наверно, и конь был такой сорванец, как я. Помчались мы с ним в степь, только ветер в ушах засвистел! Хорошо! Земля убегает из-под ног, ветер бьёт в лицо, дорога свободна...

Ну и поносил же меня конь по степи — сам устал! Сбросил меня со спины, как мешок, — и в стадо. А я как свалилась с него, так и встать не могу. Хорошо ещё, что не попала под копыта. Папа очень рассердился: конь-то оказался с норовом. И запретил мне папа раз и навсегда кататься на конях.

«Не послушаешься, говорит, целое лето в комнате просидишь».

Я послушалась. Но только раз вижу — ходит по двору здоровенный такой кабан.

Подошла я тихонько к кабану. Почесала у него за ухом, а потом, когда он расчувствовался, я — прыг к нему на спину и вцепилась в щетину. Кабан сначала ничего не понял, а потом сам испугался, захрюкал, да как давай меня носить да мотать по двору, только в глазах у меня замелькало. Всё было бы ничего, да вижу — несёт меня кабан к крыльцу, а на крыльце папа сидит...

Потом я узнала, что кабан этот был очень злой, на людей бросался. Клыки у него были как ножи.

Кабан, брызгая пеной изо рта, сделал какой-то особенный скачок, я почувствовала, что лечу по воздуху, и шлёпнулась в грязь прямо перед папой...

Олег смеялся вместе со мной...

— Ну, мамочка, ну ещё расскажи! Пожалуйста!

Отказать в таких случаях ему было невозможно. Мы уселись поудобнее, обнялись покрепче, и я продолжала:

— А когда мне восемь лет было, я, Олежек, чуть было в колодец вниз головой не влетела...

Дело вот как было. Играла я со своими подружками около глубокого колодца. Возле него скот поили. Воду доставали при помощи деревянного журавля. От верхушки журавля шла длинная, толстая палка, а на конце её была деревянная кадушка ведра на четыре. На другом конце журавля — тяжесть, кусок железа. Вроде весов получалось. Кадушка наполнится водой, вес сравняется, и её легко поднимают наверх — палку руками быстро так перебирают...

Вот я и говорю ребятам:

«А ну, кто сумеет полную кадушку поднять, тот и самый сильный!»

Не нашлось такого силача. Тогда я сама изо всея сил ухватила палку с кадушкой — и давай толкать колодец. Но руки у меня скоро устали, зачерпнуть воды я не могла, выпустила палку из рук и не успела опомниться, как вдруг очутилась под небесами.

А получилось вот что. Кадушка понеслась вверх! журавль и зацепил меня за платье. Болтаюсь я в воздухе, ничего не понимаю, только слышу, как подружки визжат и ревут со страху.

В это время железная тяжесть как ударится землю, встряхнула меня хорошенько над колодцем, бадья опять понеслась вниз, а вместе с ней и я. Дошла она до воды, и опять тяжесть потянула её вверх, и я снова в небе ногами болтаю...

Так меня раза два подняло и опустило. Наконец раздался треск — платье разорвалось, и я, как лягушка, на всех четырёх лапах очутилась на земле. И больно-то мне было и стыдно! А тут ещё ребята надо мной смеются: «Самая сильная, самая сильная!..»

— Мама, ну а ты? — шевельнулся Олег.

— Ну, и я вместе с ними. При них не плакала. А когда в степь убежала, там уж и дала волю слезам...

Что больше всего на свете, если не рассказы и сказки, любят ребята? Не помню случая, чтоб я отказала Олегу, когда он просил меня рассказать что-нибудь о себе, об Украине, о нашей прежней тяжёлой жизни мастеровых людей, о дедушке Олега, Коростылёве, и о многом другом, что так интересует всякого ребёнка.

И Олег мне платил тем же. Так росли наша дружба и доверие друг к другу...

«Я, ЮНЫЙ ПИОНЕР...»

Скоро и бабушка Вера переехала к нам из Згуровки. Она начала работать в совхозе парторгом, а жила вместе с нами.

Радости Олега не было конца. И чем дальше крепла дружба бабушки и внука, тем всё больше узнавал Олег о жизни нашего народа, о его борьбе за счастье и вольную жизнь и всё глубже любил свою Отчизну.

Бабушка Вера — вечно весёлая хлопотунья, минуты, бывало, не посидит без дела, жизнерадостная, чуткая к людскому горю, готовая помочь людям — была для Олега примером большевика.

Вспоминаю день вступления Олега в пионерскую организацию.

Это было 7 сентября 1935 года. Олег проснулся на рассвете и начал быстро одеваться. Вскоре я услышала из смежной комнаты:

— «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, обещаю перед лицом своих товарищей...»

Голос у Олега был взволнованный, но слова он выговаривал твёрдо.

Из школы он возвратился с сияющими глазами, в новеньком красном галстуке на шее. Бросился ко мне, расцеловал.

Потом сказал тоном взрослого:

— У нас теперь в доме два члена партии.

— Кто ж это?

— Бабушка и я, — ответил Олег.

Я рассмеялась. С моим объяснением, что пионер ещё не член партии, что нужно сначала в комсомол вступить, а потом уже в партию, Олег хотя и согласился, но остался при своём мнении:

— Ну что ж? Пионер тоже немножечко партийный...

С этого времени Олег стал особенно подтянут и собран. Он как бы стал взрослее, и красный галстук на груди, всегда разглаженный и чистый, казалось, сдерживал его теперь от многих мальчишеских порывов.

Пионером он чувствовал себя всегда, не только в школе и на сборах.

Помню, пригласили Олега в детский сад, где я работала, на праздник Первого мая.

Начался утренник. В зале не оставалось ни одного свободного места. Олег так увлечённо смотрел на сцену, что, казалось, ничего не замечал вокруг. Но тут в зал вошла воспитательница младшей группы Ксения Прохоровна. Олег обеспокоенно огляделся и, не увидев в зале свободного места, быстро поднялся, подошёл к Ксении Прохоровне и почти силком заставил её сесть на его место.

Теперь Олег следил за своей внешностью с особым тщанием. Костюм у него всегда был как новый, без пятен, хорошо вычищен, выглажен его собственными руками.

Ложась спать, Олег аккуратно складывал свои вещи около себя на стуле. Его никогда нельзя было увидеть неподстриженным или непричёсанным.

Как-то я уехала из дому. Олег остался один. Встал он рано утром и попросил у соседки утюг.

— Зачем тебе?

— В школу пора, а костюм помятый. Неудобно в таком за парту сесть. Я — живо!

И он ловко и быстро выгладил свой костюм и только тогда пошёл в школу.

С тех пор как Олег стал пионером, он всё чаще задерживался в школе. Различная общественная работа, новые обязанности и нагрузки вошли в его жизнь, появились новые увлечения, которым он отдавался с большим рвением, вкладывая в них весь свой пыл и азарт.

СЛУЧАЙ В БУРЮ

Жадно любил Олег природу. Особое чувство вызывали у него буря, гроза, зимой — буран.

Однажды стоял душный, но ясный и тихий день. Мы все ушли на работу. Олега оставили дома с моей сестрой. К вечеру погода изменилась. Всё небо покрылось густыми чёрными тучами. Поднялся резкий ветер. Вскоре он перешёл в настоящую бурю. Деревья гнулись и трещали. Солома вихрем взлетала с крыш, густые тучи поднимались, кажется, до самого неба. А потом грянул ливень. К Днепру потекли шумные потоки...

Когда дождь утих, я поспешила домой. Прихожу — сына нет.

— Где Олег? — спросила я у сестры.

— А я не знаю, — ответила она, — сама волнуюсь.

Когда началась буря, он к дружку своему Грише Задорожному побежал. Я немного подождала и пошла к Грише. Олега не было и там. Гриша сказал, что Олег прибежал, когда буря только ещё начиналась, и стал звать кататься по Днепру. Спешил очень сесть в лодку, выехать на середину Днепра, в бурю побороться с волнами. Кроме того, после бурной погоды, как потом уверял меня Олег, славно ловится рыба — клюёт без наживки, только успевай вытаскивать.

Гриша колебался.

Тогда Олег махнул рукой, захватил свои крючки, перемёты и помчался к реке.

Не помню, как я прибежала домой. Выслушав меня бабушка тоже переполошилась, и мы вдвоём кинулись к Днепру.

Когда мы добрались до реки, уже совсем стемнело. Буря утихла, и только мутные ручьи после недавнего разлива шумно падали с высокого берега в Днепр. Я всматривалась в зловещую ночную темноту, вслушивалась, не послышится ли плеск вёсел.

— Олег! Оле-же-ек! — без конца кричала я.

Никто не отзывался. Мне казалось, что моего Олега уже нет на свете...

— Мама, что же делать?

Что могла ответить бабушка Вера? Мы бегали по берегу, снова и снова звали Олега. Ответа не было. И не могло быть...

Олег ждал нас дома.

Я тогда так рассердилась на него, что и говорить с ним не могла. Только и сказала:

— Две недели не пойдёшь в кино!

Большие влажные глаза сына посмотрели на меня, с тихим укором.

На другой день, когда я уже успокоилась, Олег покаялся мне во всём:

— Понимаешь, я ведь и Гришу звал на Днепр, да он не захотел. Что было делать? Пошёл я один. Сел в лодку, а тут буря разыгралась. Ух, и бросало лодку с волны на волну! Будто я со всем Днепром боролся один на один. А когда начался дождь, я вытащил лодку на остров, опрокинул её и уселся под ней. А потом... — Олег прижался ко мне, хитро играя глазами. — Ты ж, мамуня, не знаешь, как рыба ловится после бури!

Но как он ни ласкался ко мне, каким хорошим был он в то утро, я не изменила своего решения и ещё раз серьёзно повторила, что ему придётся понести наказание.

Это очень смутило Олега. Он пошёл к бабушке и повёл с ней такой разговор:

— Бабуся, я хочу с тобой поговорить, как партиец с партийцем...

После этого «партийного разговора» бабушка, конечно, взялась хлопотать за внука, но и это не помогло: Олег две недели не ходил в кино.

К концу такого тяжкого для всякого мальчика наказания Олег, вздохнув глубоко, сказал мне:

— Лучше бы уж ты меня ремнём выстегала! Поболело бы немножко и прошло. И я бы сразу в кино пошёл...

ЗА ГРИБАМИ

Каждый приезд на летние каникулы брата Николая бывал для Олега праздником. Дом наш превращался в гудящий улей. Сюда, как на огонёк, тянулись школьные товарищи Олега, и шумные разговоры, споры, игра в шахматы, сборы на рыбалки и в походы не прекращались ни на минуту.

Дядя Коля был уже студентом третьего курса Горного института и, как человек другого, взрослого, мира, вызывал у ребят тайную зависть и открытое обожание, но сам он в глубине души оставался мальчишкой и нередко «откалывал номера» вполне под стать своим младшим друзьям. Именно это особенно располагало к нему ребят.

Однажды, ещё до восхода солнца, собрались у нас друзья Олега, чтобы вместе пойти в лес и встретить в дороге зарю. Все ещё были заспанные и продрогшие от утренней прохлады, но не могли скрыть радостного оживления — пританцовывали и толкались.

Я тоже присоединилась к «честной компании», и, когда всё было готово, мы вышли из дому шумной гурьбой, нарушая тишину спящего посёлка.

Шли мы по накатанному, сырому от ночной росы шляху, и по обеим сторонам в предутренней дымке необозримо тянулись уже слегка желтеющие хлебные поля. Над горизонтом выплыл рубиновый краешек солнца — и это было похоже на чудо. Вдруг разом загорелись травы, по хлебному полю побежали, исчезая, ночные тени, и каждый колосок заискрился алмазной росой, склонившись маленькой гирляндой.

Ребята затихли и даже не глядели друг на друга, словно боялись потревожить торжественное рождение дня. И только спустя несколько минут, когда солнце уже заметно поднялось над горизонтом, стали взволнованно делиться впечатлениями. Но Олег держался в стороне и долго ещё хранил молчание, задумчиво поглядывая в поле.

— Ты чего зажурился? — спросил Николай и положил руку ему на плечо.

И Олег вдруг светло блеснул глазами, пригладил волосы и как-то застенчиво начал декламировать:

Полем идёшь — все цветы да цветы.

В небо глядишь — с голубой высоты

Солнце смеётся... Ликует природа!

Всюду приволье, покой и свобода.

...Дорого-любо, кормилица — нива,

Видеть, как ты колосишься красиво,

Как ты, янтарным зерном налита,

Гордо стоишь, высока и густа!

— Вот это сочинил! — изумлённо воскликнул кто-то.

И вдруг раздался весёлый хохот.

— Смерть невеждам! — вскричал Николай, бросившись разыскивать человека, посмевшего не знать, что это были строки из поэмы Некрасова «Саша», но «невежда» улепётывал со всех ног к лесу.

— В погоню!

И ребята, загоготав, как застоявшиеся кони, шумно бросились наперегонки, а впереди, взбрыкивая ногами, мчался Николай. И долго ещё продолжалась весёлая суматоха, и вспугнутые жаворонки взмывали над степью, серебристым звоном возвещая утреннюю побудку.

И вот мы в лесу. Сразу исчезли куда-то степные ветерки, нас окружила тёплая и мягкая лесная тишина — таинственная и пронизывающая до звона в ушах. Мы стоим, слушая тишину, и кто-то тихо и задумчиво стал читать из Некрасова:

Мне лепетал любимый лес:

Верь, нет милей родных небес!

Нигде не дышится вольней

Родных лугов, родных полей.

Вскоре мы нашли красивую, уютную полянку, расстелила скатерть на траве и стала готовить завтрак. Аппетит у ребят после прогулки волчий, и мне никого не пришлось упрашивать — только подавай!

После завтрака ребята разбрелись в разные стороны, и только слышно было отовсюду далёкое «ау»

Домой мы возвращались нагруженные корзинками грибов и огромными букетами лесных цветов.

ОТЧИЗНА

Общественная работа забирала у Олега много времени и энергии, но не мешала ни учёбе, ни разным увлечениям.

Начиная со второго года в школе, он был старостой класса, потом — редактором школьной газеты.

Уже в пятом классе сын прикрепил к куртке значок «БГТО».

Вот он кропотливо рисует плакат к праздникам. Вот весь в краске и клее, строит с товарищами модель самоходного танка и «настоящего» самолёта.

На праздничной демонстрации в его руках — школьное знамя.

Вот он с криком и смехом, раскрасневшийся на морозе, лепит с ребятами снежную бабу. Команда — и полетели снежки.

— Атака! Ура!

Любил он послушать, как снег свистит под лыжами, до самозабвения увлекался футболом, вертелся на турнике, не последним был и в волейболе.

И с одинаковым увлечением садился за уроки, бежал в школу.

Трудно было понять, что же больше всего любил мои сын и чем глубже всего увлекался?

Он любил всё: небо, шахматы, Днепр, химию, звёзды, школу, товарищей, географию, родной дом, цветы и футбольный мяч, книги и кино, историю и математику, возню с ребятами и стрельбу в цель, животных, рыб, птиц, лопату и молоток в своих руках...

Любил всё настоящее и интересное, дружное и красивое. Наслаждался учением и трудом, теплом от костра, песней и музыкой.

Он жил свободно, как птица, как сотни тысяч советских ребят.

Я думаю сейчас: когда настал последний час моего сына около зловещего рва, когда измучен он был пытками и ослабел телом, не улыбнулось ли тогда Олегу его счастливое детство? Не легче ли ему было принять пулю убийц и смерть, зная, что никто и никогда не отнимет счастливого детства у советских ребят?

Мой юный читатель! Береги и люби всё, что завоевали для тебя отцы и старшие товарищи в тяжёлых боях своей кровью. Люби свою родную землю и каждую травинку на ней. Береги и дорожи всем — великим и малым: советом старшего товарища и усталыми от труда руками матери и отца, вещами, которыми пользуешься и особенно дорожи людьми, которые их делают, люби всё, что охватывается большим и красивым словом — Отчизна, люби её больше, чем себя, учись и трудись во славу её, ибо в её славе — твоя слава. Пусть жизнь и борьба Олега и его друзей помогут тебе...

«У РЕКИ ЖИВЁТЕ — ПЛАВАТЬ НЕ УМЕЕТЕ!»

Там же, в Ржищеве, Олег записался в ОСВОД, стал наблюдать за правильным ловом рыбы и за катающимися на лодках. Казалось, он только и ждал того, чтоб кто-нибудь упал из лодки в воду, чтобы броситься на помощь и спасти. Плавал Олег, как рыба...

Кстати говоря, такой случай представился Олегу двумя годами позже, во время летних каникул у тёти Таси, в Коростышёве, где служил в частях её муж Терентий Кузьмич Данильченко.

Олег любил своих двоюродных сестричек Светлану и Лену и целыми днями пропадал с ними в лесу и на реке.

Река под Коростышёвом быстрая. Несколько километров тянется она среди леса, красивая и живописная, как все наши лесные реки.

Как-то ранним утром Олег скомандовал сестрёнкам:!

— Скорее на реку, в лодку! Прокачу, рыбу половим. .Живей, живей!

Когда они выгребли на середину реки, Олег попросил Лену сесть на вёсла, чтобы самому приготовить! удочки. Девочки расшалились. Переходя к вёслам, Лена споткнулась, вцепилась руками в борт лодки.»Секунда — и лодка опрокинулась.

Девочки плавать не умели, Лена ухватилась за лодку, Светлана захлёбывалась, и её уносило течением. Видя, что Лена держится сама, Олег крикнул ей:

— Молодец! Держись крепче!

И саженками поплыл к Светлане.

По всем осводовским правилам спасения утопающих он подхватил сестрёнку в воде и поплыл с нею к берегу. Усадил её на песок, нырнул — и за Леной. Тем же порядком доставил на берег и её.

Потом, у костра, прыгая на одной ноге, вытряхивая воду из ушей, Олег сердито выговаривал сестрёнкам:

— У реки живёте — плавать не умеете! Стыдно!

И в течение месяца он научил девочек плавать.

В Коростышёве Олег обучился верховой езде. Терентий Кузьмич Данильченко прекрасно владел оружием и отлично ездил верхом. В его твёрдых руках! любая норовистая лошадь становилась послушной и покорно выполняла всё, что требовал наездник. Данильченко подолгу и терпеливо обучал Олега трудному мастерству верховой езды.

Бывало, возьмут верховых лошадей и уедут в поле один раз кубарем слетал Олег с мчавшейся лошади, не раз больно ушибался, но желание и упорство оказывались сильнее боли.

Олег добился своего. Легко вскакивал на коня, управлял в езде и вскоре приобрёл выправку настоящего наездника, даже ходил с развальцей. Если бы его воля, он, кажется, не слезал бы с коня.

ВЕСНА

В Ржищеве у Олега было много товарищей, а самыми близкими из них были Володя Петренко, Ваня Лещинский, Гриша Задорожный, Зина Бонзик и Рада Власенко.

Вспоминается мне один из счастливых дней моей жизни.

Это было летом, под вечер. Солнце ещё не зашло, и я решила погулять над Днепром. Не успела я подойти к берегу, как услышала с днепровских просторов звучное пение. Пели хором — так чудесно и с таким вдохновением, что невозможно было не пойти той песне навстречу. Я вбежала на высокий берег...

И мне вдруг почудилось, что по синему вечернему Днепру плывут живые букеты цветов. Это была лодка полная девушек, одетых в разноцветные украинские костюмы, с развевающимися лентами и венками на головах.

И вдруг из самой гущи этих живых букетов раздался звонкий голос:

— Мама, иди к нам!

Узнать сына было трудно, но вот он замахал мне рукой. На голове у Олега был такой же, как у девочек, венок из живых цветов.

— Садитесь с нами, Елена Николаевна! — стали звать меня и девочки. — Мы — к пристани, пароход встречать. Увидите, как волны будут качать лодку!

Я узнала потом, что Олег, катаясь в своей лодке, повстречал на берегу Раду с её подругами, ученицами шестых и седьмых классов ржищевской школы, и позвал их покататься по Днепру. Девочки охотно согласились, а в благодарность сплели Олегу на голову венок из цветов.

Я вошла в лодку, села рядом с Олегом. Для меня у девочек тоже нашёлся венок.

Торжественно, с пением «Веснянки», они надели его мне на голову, и я уже не отличалась от них, вместе с ними пела хвалу весне...

В КИЕВЕ

Ржищев — недалеко от Киева, пароходом часа три езды. Не успеешь наглядеться на днепровские берега как ты уже в столице Украины — городе, которого не красивее на свете, с его многолюдным, праздничным Крещатиком, с Владимирской горкой, высоко поднявшейся над рекой, с густыми каштанами и тополям, в тени которых сумрачно и прохладно даже в самые жаркие дни.

В Киев мы с Олегом ездили не раз, ездили в гости к родным и просто так и часто до полной устали бродили по его улицам и паркам, любовались Днепром, знакомились с памятниками старины.

Однажды поехали мы вместе с Феодосией Харитоновной Довгалюк, тётей Рады Власенко, заменившей девочке рано умершую мать. Ребят захватили с собой. На пароходе Олег и Рада отделились от нас, бегали по палубе, спускались в трюм, смотрели на уходящие берега, оживлённо обменивались впечатлениями и смеялись.

Остановились мы в Киеве в гостинице — не хотелось стеснять родных. Погода была солнечная, жаркая. Прямо с утра пошли в Киево-Печерскую лавру. Долго любовались мы видами города с колокольни, уходившей в небо чуть не на сто метров. Восторги ребят и нам передавались; любо было смотреть на их румяные лица, разгоревшиеся глаза, и ещё краше от того казался Киев, его узенькие сверху улочки, золотые маковки соборов, зелёные купы деревьев. Рада то и дело вскрикивала и ахала. Олег же рядом с ней старался казаться солидней, держался по-мужски, важно бросал полюбившиеся ему слова:

— Мелочи жизни!

Наблюдая эту дружную пару, а в Киеве Олег и Рада не расставались, мы с Феодосией Харитоновной только переглядывались и незаметно улыбались — до чего же захвачены они были своей детской дружбой, до чего же смешны и милы покровительственные нотки Олега, застенчивые взгляды, которые бросала на него Рада.

То и дело ребята покидали нас, бегали по Киеву, а однажды, вернувшись, как-то таинственно перемигивались и Олег называл Раду сестрёнкой. Но долго они не могли прятать своей тайны. Перебивая друг друга, рассказали что были в кондитерской и там накупили столько сладостей и так жадно набросились на них, что продавщица жалостливо посмотрела на них и сказала:

— Наверное, брат и сестра только что из провинции, не правда ли?

Ребята, слегка смущённые, согласились, что действительно брат и сестра, но от «провинции» решительно отказались. Доев пирожные, они побежали в гостиницу, очень довольные этим внезапно выявившимся родством. Меня же после Киево-Печерской лавры Олег, любивший придумывать разные клички и прозвища, долго называл «святой Еленой».

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПИСЬМА

Много лет прошло с тех пор, перезабылись подробности, но и сейчас идут ко мне письма людей, знавших Олега. Это учителя, его школьные товарищи, друзья, вместе с ним делившие радости учёбы, отдыха, весёлых игр и увлечений.

Я люблю перечитывать эти письма. Вечерами, вместе бабушкой Верой, старенькой моей мамой, перебираем мы пожелтевшие листки. Я читаю, бабушка слушает, задумавшись. Иногда письмо напомнит ей что-то новое, она вся просияет, остановит меня и начинает рассказывать. Много и цепко хранит её свежая, как и в молодости, память, И встают перед нами сценки — далёкие и в то же время близкие, словно всё это было недавно...

Летом 1938 года Олег приезжал в приднепровское село Ходорово — там в школе был пионерский лагерь, в котором работала бабушка Вера. Он был прирождённый затейник, Олег, быстро и легко сходился с ребятами, не терпел возле себя скучающих, изнывающих от безделья. В лагере появилось вскоре много шахматистов — любителей и болельщиков. Не только в ненастную погоду, но и в хорошие дни можно было видеть ребят, даже девочек, поглощённых шахматное игрой — делом, может быть, и не очень подходящим для лагерного отдыха. Так уж устроен был, наверное, Олег — чем бы он ни увлекался, это сразу передавалось другим ребятам. Он просто не мог жить и радоваться в одиночку...

Друзей у Олега было много, он умел дружить как — то весь отдаваясь друзьям, прямо-таки влюбляясь в них, с радостью открывая в них замечательные качества. Дружил он с ребятами разного возраста, очень тянулся к старшеклассникам, у которых можно было набраться опыта и знаний.

Я не помню, чтобы Олег с кем-нибудь дрался, но конечно, не обходилось, как и в жизни любого мальчика, без огорчений.

Однажды — это было в школе, на перемене, Олег и девятиклассник, с которым он часто встречался, о чём-то спорили, стоя на лестничной клетке. Вдруг Олег взмахнул руками, отлетел в сторону, скривился от боли. Со звоном выпали из кармана пиджака часы, первые в жизни Олега часы, подаренные бабушкой в день его рождения. Какой-то верзила, скатившийся по перилам и сваливший Олега, с хохотом удрал. Олег не бросился на него с кулаками, не стал кричать. Он побледнел, поднял часы, прикуси; губу и ушёл в пустой класс. Там он оставался до тех пор, пока не успокоился. Он отличался выдержкой, которую не часто встретишь даже у взрослых.

ЗВЕЗДА ПУТЕВОДНАЯ

Читал Олег, как почти все ребята в его возрасте, много, с героями прочитанных книг радовался, горевал, путешествовал, шёл на битву с врагом и побеждал!

Он без конца перечитывал «Овода» Войнич, рассказы Джека Лондона, читал Горького, Пушкина, Некрасова, Котляревского, «В дурном обществе» Короленко, «Разве ревут волы, когда кормушки полны?», Панаса Мирного, Шевченко, «Тараса Бульбу» Гоголя, увлекалсяя его рассказами про Украину. Из «Евгения Онегина» он многое знал наизусть.

Николай Островский, этот писатель, любимый всей, молодёжью, стал Олегу особенно дорог и близок. «Как закалялась сталь» и «Рождённые бурей» Олег прочитал на украинском языке, когда ещё был учеником шестого класса.

Он принёс книжку и сразу засел за неё. Все уже спали. Вдруг из комнаты сына долетел до меня громкий разговор.

«С кем это он? — подумала я. — Что бы это могло быть. Ведь уже третий час ночи!»

Я пошла к сыну. Смотрю — лежит мой Олег на кровати, размахивает руками и повторяет с жаром:

— Вот так Павка, вот это молодец!

— Сын, с кем ты здесь говоришь? — спросила я потихоньку. — Скоро утро, а ты не спишь. Олег поднял на меня утомлённые глаза:

— Знаешь, я такую книжку читаю, такую интересную, никак не могу оторваться! Я сейчас засну. Завтра, когда я пойду в школу, почитай и ты эту книгу, но только вот до этого места, хорошо? А потом мы будем читать вслух. Только дай мне честное слово, что дальше без меня ты ни одной строчки не прочтёшь!

И он показал на седьмую главу.

Я взяла книжку, пообещала исполнить его просьбу ушла. У себя я только на минуту заглянула в книгу и уж не могла оторваться.

Когда Олег возвратился из школы, я в книге зашла далеко вперёд. Но об этом ему не сказала, чтоб не огорчать. Остальное мы читали с ним вместе.

Закрыв книгу, Олег спросил:

— Скажи, а вот можно ли стать таким же выносливым, как Павка, таким терпеливым и закалённым, как сталь?

Я не знала, что ответить ему, собиралась с мыслями. Он продолжал:

— Ты знаешь, мама, я хотел бы во всём быть похожим на Павку. Делать то, что он делал, мне уже, наверно, не придётся. Он с буржуями дрался и с немцами! Мы о такой жизни можем только в книжках читать.

После Олег не раз возвращался к этой волновавшей его теме. И когда в школе устроили диспут по книге «Как закалялась сталь», Олег был докладчиком. Во второй раз Олег прочитал книги Никола Островского учеником девятого класса, уже будучи комсомольцем.

Книги эти стали его звездой путеводной. Он и мыслях не разлучался с их героями. С ними, наверно, и на смерть пошёл...

КАНЕВ

Моего мужа перевели на работу в Канев, и нам пpишлось покинуть Ржищев.

Жаль было Олегу разлучаться с родным местом, где он провёл столько счастливых лет своего детства, где его любили и где его юное сердце впервые потянулось к другому юному сердцу: Рада Власенко оставалась в Ржищеве...

Кроме того, Днепр, лодки, ОСВОД — всё это стало так дорого и близко его душе.

Перед отъездом Олег очень волновался.

Он хотел, никого не обидев, оставить на память товарищам какие-нибудь вещи из своего «рыболовецкой хозяйства»: удочки, коллекцию крючков, сеть, сачок, свою любимую лодку. И всё было роздано без обиды.

В день отъезда к Олегу пришли все его товарищи. Их собралось довольно много. С одними он подружился в школе, с другими был в ОСВОДе, ловил рыбу, ас Ваней Лещинским и Володей Петренко — сколько он с ними мечтал о далёких путешествиях по морям и океана!

Грустно ребятам было разлучаться, и разговор у них не клеился. Стоят друг против друга, а нужных слов не находят.

Гриша Задорожный махнул рукой:

— Эх, Олег, собрались мы, чтобы поговорить с тобой в последний раз да пожелать тебе счастливого пути, а оно, видишь, — как будто языки прилипли... молчи.

У Рады Власенко вдруг вспыхнули щёки, и от этого она стала ещё миловиднее.

— Олежек... шесть лет мы учились все вместе, в одной школе. Ты был для нас хорошим товарищем... другом верным. С тобой можно было делиться всем.

Мы никогда не забудем тебя, Олежек, дорогой! На вот, прими на память от нас...

И Рада протянула Олегу книгу Максима Горького. Олег, взволнованный, бросился к Раде. Они обнялись. Ребята, вы же сами все такие... такие... Ну, да разве я могу вас позабыть? Спасибо за всё... Давайте споём, а?

И сразу все повеселели, заговорили громко, перебивая друг друга. Шумной ватагой выбежали во двор, и началась песня за песней...

Наконец мы переехали мы в Канев. Канев — тихий городок над Днепром, расположенный среди глубоких балок. Здесь, на днепровских кручах, похоронен Тарас Шевченко. А сейчас здесь и могила Аркадия Гайдара.

Мы с Олегом были на празднике, когда народ со всех концов страны съехался к Днепру — на открытие памятника Тарасу Шевченко.

Олег в этот день проснулся ни свет ни заря. Быстро умылся, надел свой лучший костюм, торопливо позавтракал. Конечно, нас он не стал дожидаться и побежал на пристань, куда должен был прийти из Киева пароход с гостями и членами украинского правительства. Немного погодя и мы пошли туда с мужем.

Был чудесный солнечный день.

Могила Тараса Шевченко находится на высоком берегу Днепра. Отсюда на много километров видна наша родная река с её золотыми песчаными берегами и тихими заводями. Так без конца и стояла бы здесь, подставив лицо ласковому ветру, любуясь синим Днепром, вспоминая слова Шевченко:

У всякого своя доля

И свой путь широкий...

Вокруг могилы разросся фруктовый сад — весной здесь всё как в снегу от цветения яблонь, груш, вишен, слив. Есть ли уголок на нашей Родине краше!

Гулянье состоялось на зелёной густой поляне, полной цветов, похожей на вышитый украинский ковёр. И среди всей этой красоты, оживляя и усиливая её, мелькали нарядные костюмы девушек, синие шаровары, вышитые рубахи и красные кушаки юношей. Смех, шутки, пляски! Шумя, развевались разноцветные ленты девушек, звенели бандуры — радость народная! А надо всем этим — голубое ласковое небо Украины.

И вот наступила волнующая минута открытия памятника. Потянули шнур — полотнище опустилось, и под торжественные звуки оркестра перед народом появился вылитый из бронзы великий Шевченко.

Праздник не затихал до позднего вечера. Сколько у нас с Олегом разговоров было потом!

ЗА ТОВАРИЩА

В конце июля 1939 года Олег поехал в Донбасс, в Краснодон, погостить у своего старого друга — дяди Коли, теперь уже работавшего в Донбассе инженером — геологом. Много он рассказал Олегу о тяжёлом и почётном труде шахтёра, опускался с Олегом в шахту.

— Мама, — рассказывал Олег мне потом, — это какие-то совсем особые люди — шахтёры! Работают глубоко-глубоко под землёй. Но ведь без угля все заводы и паровозы станут. А какие они дружные, мама! Один за всех, и все за одного.

К началу учебного года Олег возвратился в Канев. Он хорошо отдохнул, был полон впечатлений и охотно рассказывал о том, что видел в Краснодоне.

Теперь он уже был учеником седьмого класса. Прибавилось ответственности, учёба требовала больше времени и сил.

Как и в Ржищеве, он весь ушёл в школьные занятия и общественную работу и вскоре стал одним из лучших учеников класса. Его полюбили — доброго и справедливого товарища.

В каневской школе подобрался на редкость удачный коллектив учителей. Каждый день я видела, как растёт мой Олег духовно, шире смотрит на мир — это были результаты влияния учителей.

Но однажды в школе произошёл досадный случай.

Олег сидел на одной парте с Юрой Коляденко и подружился с ним. Как-то, возвратившись из школы, Олег возбуждённо сказал мне:

— Юра учится на «хорошо» и даже на «отлично», а учитель химии ставит ему «плохо»! А Юра знает химию не хуже меня.

Я была уверена, что ребята ошибаются. Но Олег настаивал на своём. Как-то он даже позвал Юру к нам, чтобы в моём присутствии проверить его знания, Олег не ошибся: Юра знал химию отлично.

Я посоветовала ребятам обратиться к классному руководителю, к директору школы и, наконец, к заведующему отделом народного образования.

К сожалению, в школе этому факту не придали особого значения. Тогда Олег написал в Киев.

Вскоре приехала комиссия областного отдела народного образования. Разумеется, дело уладилось. Олег торжествовал.

С той поры я заметила: какая — то суровая непримиримость к несправедливым поступкам товарищей и даже людей старше его родилась и стала крепнуть в мягком и добром сердце сына.

Школа встречала 1940 год.

Организаторы праздника поручили школьным поэтам написать новогодние стихи. Тот, кто напишет лучше всех, прочтёт стихи на вечере.

Олег готовился к празднику с увлечением. Да и всем ученикам была дана полная возможность проявить свою изобретательность и творческую выдумку.

И вот весело засветились огни школы. Высокая, до потолка, ёлка заиграла всеми цветами радуги. Её окружили сказочные фигуры Деда-Мороза, Снегурочки, днепровских русалок, ветра, луны, солнца...

Появились лётчики, танкисты, кавалеристы с бряцающими шпорами. «Джигит Кавказских гор» легко станцевал лезгинку. Зашумели лентами украинские девушки. Их приглашают танцевать парни в широких синих, как Днепр, шароварах. Смех, радость!

И вдруг тишина...

С обушком в руках, с фонарём на груди вошёл полнолицый шахтёр. На голове у него — шахтёрский чёрный шлем. Шахтёр медленно подходит к ёлке, снимает с груди фонарик и, подняв его над головой, как это делают в тёмной шахте, присматривается к публике:

— Хотите послушать новые стихи?

В зале закричали:

— Хотим, Олег, хотим!

Олег с воодушевлением прочёл свои стихи.

За костюм и новогодние стихи Олег получил премию: «Войну и мир» Льва Толстого. Очень он был рад этому подарку!

После Нового года мой муж тяжело заболел. Его отвезли в Киев, в больницу, и больше домой он уже не вернулся...

В КРАСНОДОНЕ

Теперь нам незачем было оставаться в Каневе, и мы согласились на приглашение моего брата переехать в знакомый уже Олегу город Краснодон.

Приехали мы туда 15 января 1940 года. Брат принял нас очень тепло, и мы поселились с ним в одной квартире. Дом был одноэтажный, крупного камня, стандартной постройки, на две квартиры, каких было много по Садовой улице. На улицу выходило шесть окон наших — три. Перед изгородью росли белая акация и тополя. Дворик небольшой — там стояли сарайчик и летняя кухня. Зелени во дворе в первое время не было. Потом мы развели цветы.

В нашей квартире было три комнаты и кухня. Вход один — со двора, через кухоньку, где было владение нашей хлопотуньи — бабушки; тут всё сияло чистотой и порядком и всегда пахло чем-нибудь вкусным. Из кухни входили в столовую. Здесь — диван, где спал Олег, его этажерка с книгами, стол, буфет. Стены покрашены в светло-голубую краску. На них висели картины: «Первый снег» и «Ночь в Крыму»; натюрморт — фрукты и зелень — работы моей приятельницы Елены Петровны Соколан. Летом на столе всегда стояли живые цветы: сирень, тюльпаны, розы — всё из нашего сада; на подоконниках — комнатные цветы: филодендрон с широкими красивыми листьями и фикусы. Пол был устлан цветными украинскими дорожками. Комната была солнечная, весёлая, из неё не хотелось уходить. На тумбочке стоял патефон, и он редко бывал без работы. Музыку у нас любили все, начиная с маленького Валерика, сына дяди Николая, и кончая бабушкой Верой.

Из столовой налево была комната дяди Николая, направо — моя и бабушкина, маленькая, но тоже весёлая и уютная. Олег любил здесь готовить уроки, писать стихи. У входа висела плотная портьера, скрывающая дверь.

Потом в этой комнате молодогвардейцы будут собираться на свои особо конспиративные заседания. Под этой же комнатой находился подвал. Крышка подвала была сделана аккуратно, пол покрыт плотным ковром. Зимой от сверкания снега под окнами в квартире становилось светло и празднично.

На Донбассе зима особая, постоянная даже в своих капризах. Сегодня мороз щедро размалюет косы и щёки шахтёрским ребятишкам, в чистом воздухе ясно просматриваются далёкие копры и терриконы, лёгкий ленивый дымок над ними; назавтра наплывут с юга тёплые волны воздуха, и вдруг, среди зимы, заморосит дождь, но снег и не подумает таять. На следующее утро взглянете в окно — опять на дворе трещит добрый русский мороз, снег под солнцем искрится, словно его приготовили для игрушек на ёлку.

Деревья стоят такие, какие и в сказках не бывают: все в бриллиантах, жемчуге и алмазах. Мороз потрудился над каждой веткой, над каждым не опавшим листом. Акации стали краше, чем в пору своего цветения. Всё щедро облито, разукрашено, запушено серебряным инеем, играет и переливается на солнышке колючими, голубыми огнями. Иней не осыпается даже при ветре, словно деревья так и выросли снежными. Зимой 1940 года мы редко бывали одни. Приходили шумной ватагой товарищи Олега, девушки, сослуживцы Николая, мои знакомые. Шум, споры, смех, песни и танцы без конца. Бабушка угощала гостей радушно, по-украински. Из всех нас не танцевала только она одна, но обязательно присутствовала тут же.

До Октябрьской революции Донбасс был суровым, неприветливым краем. Шахтёры изнемогали от работы под землёй по четырнадцати часов в сутки, трудясь без машин, с одним обушком, гибли под обвалами в шахтах. Сироты шахтёров вставали на место отцов или шли по миру.

Шахтёру негде было отдохнуть в свободные часы. Люди жили в полутёмных, грязных землянках. О школе, клубе, театре, об электрическом освещении никто и не мечтал, зато грязных «питейных заведений» было достаточно. Свои последние деньги шахтёр нёс в кабак.

В Донбассе до революции никто не сажал деревьев; говорили, что в таком проклятом грунте ничего не может вырасти. Над голой степью высились только терриконы и копры. Нигде ни кустика, ни дерева.

В наше советское время в Донбассе на месте старых, сырых землянок с керосиновыми каганцами появились светлые, просторные дома; вместо грязных кабаков поднялись Дома культуры, школы, клубы, театры, библиотеки, детские сады.

Я работала в детском саду шахты № 12, Олег учился в седьмом классе школы № 1 имени Горького.

Дом детского сада был обставлен мягкой мебелью.

У малышей было много игрушек, работала показательная кухня. На лето детей увозили на дачу, к реке. После двухмесячного отдыха малыши возвращались загорелые, здоровые.

Для молодых рабочих были выстроены просторные общежития. Каждая шахта имела свой клуб, кино, библиотеку, спортивные и танцевальные площадки. У шахтёра широкая натура; он любит и умеет работать, но в отдыхе и в веселье тоже никому не уступит.

Олег мигом обегал все новые места.

На нас с ним вначале Донбасс произвёл не очень отрадное впечатление. Его природа была куда беднее тех мест, где мы жили раньше. Мы привыкли к широкому Днепру, к зелёным садам и паркам. Краснодон показался нам совсем неинтересным. Олег скучал по родным местам. Перед глазами так и стояли живописный Ржищев с его Соловьиной улицей над Днепром, кручи Канева, могучая река...

А потом свыкся мой Олег, как он всегда быстро свыкался со всем новым. В Краснодоне нет Днепра, но за семь километров есть речка Каменка, есть молодой, на девять гектаров, парк, посаженный комсомольцами в 1932 году. Парк разросся и к 1940 году стал роскошным садом. Там фонтан распространял вокруг себя прохладу, там танцевальные площадки, стадион, летний театр, кинотеатр, библиотека, и в самом центре парка стояла школа имени Горького.

Она была очень красива — просторная, светлая, уютная, как вообще все школы в Донбассе. Деревья смотрели прямо в широкие окна. Солнце, пока не заходило, заливало белые классы. Окон было так много, что школа казалась стеклянной. Особенно красив был спортивный зал — полукруглый, почти весь из стекла, прекрасно оборудованный спортивными принадлежностями, инвентарём.

Мог ли думать Олег, сидя в классе, что именно эту красавицу школу придётся готовить к взрыву, закладывать взрывчатку под любимый спортивный зал! Понемногу мы начали привыкать к Донбассу и его природе.

Этот внешне суровый край имеет свою, только ему присущую красоту. Поверхность Донбасса неровная и волнообразная; тут несчётное количество оврагов и степных могил, а над ними — чёрные терриконы и башни копров.

Я работала в детском саду шахты, в пяти километрах от Краснодона. Дорога туда шла степью. Чтобы доставить мне удовольствие и увидеть восход солнца, Олег почти каждое утро ходил провожать меня на работу. Иногда с ним шёл и дядя Николай. Бывало, ещё с вечера Олег уславливался со мной:

— Мама, разбудишь меня до восхода солнца?

— А что ж, разбужу.

На следующий день мы отправляемся в дорогу. Заспанный мальчик старался быть бодрым и не обращать внимания на утренний холод.

Когда всходило солнце, мы уже были за. селением, в степи.

С первыми лучами солнца на землю падал густой белый туман. Этот донецкий туман никак не был похож на туман полтавских или киевских степей. Тот серый и тяжёлый, оставляющий после себя густую росу; а здесь туман был белый, даже слегка голубой, сухой, без единой росинки.

Казалось, будто перед тобой безграничное море с валами белых волн, набегающих одна на другую, — море, из которого высятся вершины терриконов и копров, похожие на плавающие корабли. Олег не отрывал глаз от необыкновенного зрелища.

Когда солнце поднималось, туман оседал ниже, стлался только по оврагам и низинам, а затем пропадал совершенно.

Тогда перед нами открывался пышный степной простор с бесчисленным количеством полевых цветов, каких я даже и не знала.

В такие минуты Олег забывал, что он уже большой мальчик, и бегал от цветка к цветку, рвал их, собирал в огромные букеты: один — для детского сада, другой — для бабушки.

Уже в первый год нашей жизни в Краснодоне мы начали озеленять и приводить в порядок наш двор.

Весной, рано утром, мы выходили копать грядки для огорода и цветочных клумб. Бабушка сеяла нефорощь — весёлое декоративное растение. Олег с дядей Николаем посадили фруктовые деревья, кусты сирени и роз. Сын с увлечением копал ямы, разрыхлял землю, удобрял её навозом. Вытирая пот со лба, он кричал Николаю:

— Готово!

Николай приносил деревце, ставил его так, что оно было на одной линии с другими деревцами, командовал:

— Сыпь!

От одной ямы переходили к другой, к третьей, десятой. Пот градом катился с лица Олега, но он шутил с дядей и вслух мечтал о первом яблоке со своей яблони под окном.

Под вечер Олег помогал нам рассаживать цветы, а на огороде — капусту и помидоры. Рассаду он без напоминаний поливал каждый день утром и вечером, днём накрывал от солнца лопухами.

На нашем огороде росли огурцы, редис, лук, помидоры и картофель; двор украшали большие шапки подсолнухов.

Среди цветов и подсолнухов наш дом был как в венке.

А чтобы над нашими головами распевали птицы, чтобы было кому собирать на огороде вредных мошек и гусениц, Олег ранней весной прикрепил высокую жердь со скворечней, где вскоре и поселились хлопотливые скворцы.

ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ

Так прошло шесть месяцев.

В июне 1940 года Олег закончил семь классов. За отличные успехи он был премирован бесплатной туристской путёвкой в Крым. Это было первое в жизни Олега большое путешествие. — Сколько было восторженных рассказов потом!

За три недели они объездили почти весь Крым, и, кажется, не было ни одного примечательного места, о котором Олег не мог бы дать исчерпывающей справки. Многое увидел он своими глазами, но ещё больше, пожалуй, прочёл о Крыме.

Олег закончил всего семь классов, но мог поддержать разговор на любую тему и с любым собеседником, будь то десятиклассник, студент или инженер.

Чтобы разрешить какой-нибудь спорный вопрос, он приучил себя обращаться к книге, или словарю, или — к своей толстой тетради с цитатами. Когда же и этого недоставало, он не стеснялся обратиться к кому-нибудь из старших.