Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ

Стремительно несётся с северных склонов Кавказского хребта река Терек. По её имени издавна назван Тереком обширный край, населённый многочисленными народностями. В горах, предгорьях и долинах с незапамятных времён раскинулись селения осетин, чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и других горских народностей. Царизм беспощадно эксплуатировал горцев, лишал земли, держал в невежестве и бесправии, натравливал друг на друга. Властвовал на Тереке до революции наказной атаман Терского казачьего войска. Но вот пришёл 1917 год. И всколыхнулся буйный Терек, Драматичны, полны острых схватор и конфликтов события, о которых рассказывается в книге «Терек в огне», Перед читателем проходят картины февральских и октябрьских дней на Тереке, Но это не историческая хроника; повесть имеет свой сюжет и своих рероев, только герои эти в большинстве взяты из самой жизни.

Герои повести — это те, кто в трудном и памятном 1917 году самоотверженно шёл на бой с классовым врагом и стоящими за ним тёмными силами прошлого. В центре книги — образ Сергея Мироновича Кирова. Из повести встаёт картина, как он и другие терские большевики боролись за победу советской власти на Тереке.

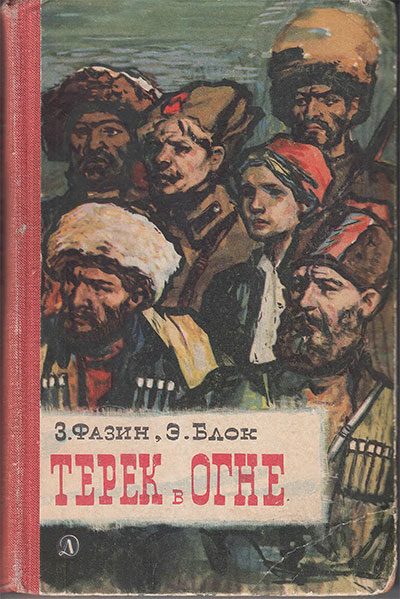

Повесть написана писателем 3. Фазиным при участии Э. Блок (воспоминания, документы), члена КПСС с 1904 года. В ряде событий, описываемых в книге, Э. О. Блок принимала непосредственное участие.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Атаман Караулов 3

Глава вторая. Обоз с кукурузой 23

Глава третья. Как Костриков стал Кировым 40

Глава четвёртая. Старики хотят знать 58

Глава пятая. Безумный день 75

Глава шестая. В городе Грозном 97

Глава седьмая. Господин Топа откровенничает118

Глава восьмая. Дикая дивизия 140

Глава девятая. Стычка у Карабулакской 161

Глава десятая. Штурм вершины 187

Глава одиннадцатая. Полк уходит 212

Глава двенадцатая. Разгон Совета 232

Глава тринадцатая. У чёрной пропасти 254

Глава четырнадцатая. Братство — дело святое 276

Глава первая. Атаман Караулов

— Последние известия! «Терек» на завтра! — кричали вечером мальчишки на улицах Владикавказа. — «Терек» на завтра! Кому «Терек»?..

Самая бойкая, главная улица города — старинный, пронизанный солнцем бульвар. Укрытые в тени лип скамейки с утра до поздней ночи переполнены. Тут смеются, плачут, спорят. И слышен говор почти на всех языках народов и племён, населяющих обе стороны Кавказского хребта. А хребет — вот он, перед глазами, величественный и многоглавый. Город лежит у его северного подножия, и бесконечные цепи синеватых снеговых вершин ясно видны с бульвара.

Но мало кто тут ими любуется, пршшкли люди к этим изломанным линиям горных кряжей и почти не замечают их.

На бульваре в тот вечер публика больше толковала о событиях в Петрограде, о войне, о том, что во Владикавказе и вообще в Терском крае много раненых с фронта и что Россию впереди ждут необыкновенные потрясения.

Газету раскупали охотно, и никого не удивляло, что завтрашний номер выпускается в продажу накануне вечером. К этому тоже привыкли. Было бы новостей побольше да поинтереснее. В стране — революция!..

На скамьях под липами в пёстрой мешанине мужских и женских нарядов бросалось в глаза обилие армейских мундиров, но больше — черкесок. Щеголяли в них, однако. не горцы — этих встретишь чаще на базаре или около лавок, а здесь так называемая чистая публика. В туго перехваченных белых и чёрных черкесках красовались главным образом офицеры гарнизона из казаков. Жарко горели на груди у них начищенные до блеска газыри. С пояса свисали длинные кинжалы в дорогой оправе.

Сергей Миронович шёл не серединой бульвара, а протоптанной пешеходами дорожкой в газоне с наружной стороны ограды.

Он спешил, а здесь, за листвою деревьев, было больше шансов остаться незамеченным, избежать встреч со знакомыми, которых у него так много в городе.

Над Владикавказом синел свежий, беззвёздный вечер. Днём было жарко, по-июньски невыносимо душно. Но едва зашлю солнце, с ближних снеговых вершин хребта сразу потянуло прохладой и слышнее стал, как всегда к вечеру, шум быстрых вод протекающего среди города Терека.

Он, Терек, непокорный и буйный, воспетый в легендах и сказках, и дал имя газете, которую мальчишки продавали сейчас на бульваре.

— «Терек» на завтра! — не затихал их крик.

Всё-таки эти пронырливые ребята заметили сквозь

листву обнажённую голову и дымящую трубочку Сергея Мироновича; заметили и бросились наперерез с криком:

— Дядя Кира! Дядя Кира идёт!..

Пришлось остановиться.

Дорогу преградили двое — лет по тринадцати, не больше. Чумазые, шустрые. Один в низко нахлобученной военной австрийской шапке с козырьком (наверно, от пленного досталась). Другой — вихрастый к чёрный, как негритёнок.

— Ну что, Рокамболи? — весело спросил у них Киров. — Как расходится наша газета? Что новенького7

— Ничего себе... идёт дело, — важно отвечал паренёк в австрийской шапке, — Солить не придётся, — он показал па торчащие у него и у дружка пачки газет, — «Терек» берут.

А чернявый сказал задиристо:

— Берут-то берут, только некоторые покупатели говорят: сенсациев маловато.

— Маловато? — удивился Киров. — Да ну?

— Настоящих сенсациев, вот каких маловато, — объяснил паренёк. — Какие прежде бывали. Ну, скажем, землетрясение, убийство из ревности, драка с резнёй, ограбление почты...

— Что вы, ребятки! — рассмеялся Сергей Миронович. — Только что вся наша жизнь перевернулась! С февраля в России нет царя! В стране уже четыре месяца революция! Треснула и рассыпалась одна из самых больших в мире самодержавных империй! А вам ещё каких-то «сенсациев» подавай!

Он трепал ребят по плечу, и те тоже смеялись, всё наступали на него; и, конечно, больше в шутку, чем всерьёз, — они любили разговаривать с дядей Кирой — требовали «сенсациев». Они знали — ведь это он делает газету «Терек», не раз видели его в типографии у печатной машины, в конторе, в редакционной комнате за большим столом, где стоит банка клея и лежат длинные ножницы. Сергей Миронович тоже хорошо знал этих мальчишек и, когда не спешил, заводил с ними весёлые разговоры, рассказывал интересные истории. Ребята не оставались в долгу: останавливали на улице или заходили в редакцию и всегда сообщали что-нибудь новое. И он догадывался: сегодня у них тоже припасена новость, иначе они не заговорили бы о сенсациях.

До этих мальчишек всё быстро доходило.

— Знаете, одна сенсация будет, ох сенсация! — выпалил чернявый паренёк. — Драка с резнёй!..

— Что-о-о? — Сергей Миронович схватился за трубочку. — Какая такая драка с резнёй? Кого с кем?

— Ты не лезь первый! — оттолкнул дружка малыш в австрийской шапке. — Я расскажу.

— Нет, я!

— А я больше тебя знаю! Я весь разговор слыхал.

— Врёшь! Ничего ты не слыхал! Я около самого прапорщика стоял. Вот я, а вот он...

— И я около стоял! Не ври тоже!

В азарте мальчишки чуть не подрались. Сергей Миронович урезонил их:

— Так нельзя, милые! Вы же газетчики, серьёзные ребята! Пусть кто-нибудь один расскажет... Кто из вас старше?

— Я, — выступил вперёд парень в австрийской шапке. — Я летом родился, а он зимой. Лето раньше зимы.

— Это действительно, — подтвердил Сергей Миронович, — Зима после лета.

Пришлось чернявому смириться, и по праву старшинства разговором завладел его напористый приятель.

2

Сняв зачем-то шапку, он начал так;

— Гостиницу Ахмедова знаете? Стояли мы там утречком и слушали музыку. У Ахмедова чуть свет уже оркестр бацает... Ох, весёлое заведение! Все говорят!

Сергей Миронович хорошо знал город, он прожил тут много лет и по обязанности сотрудника газеты, особенно в ту пору, когда был простым репортёром, иногда бывал в гостинице Ахмедова, где довольно часто случались всякие происшествия. Гостиница помещалась на Надтеречной улице и до революции пользовалась дурной славой. Сейчас в номерах обитали офицеры местного гарнизона, заезжие спекулянты-дельцы, артисты. Внизу, на первом этаже, в ресторане, днём и ночью шло веселье.

Слоняясь без дела по городу, мальчишки забрели на эту улицу. И, стоя у раскрытых окон ресторана, увидели и услышали нечто такое, что глубоко взволновало и встревожило Сергея Мироновича.

Какой-то пьяный прапорщик (по уверениям старшего паренька и его черномазого сотоварища, всё-таки то и дело встревавшего в беседу, назывался этот офицерик Муштаковым) вёл дикие речи в ресторане. Он говорил, что скоро с революцией будет покончено и всех, кто из подполья вышел, повесят на уличных фонарях. И опять воцарится на престоле Николай II. И тогда населяющим Терек «инородцам» покажут, где раки зимуют.

— Всех их в Турцию надо выселить! — разорялся Муштаков. — Они все абреки — грабители! А ещё требуют себе земли и свободных прав!

В ресторане стоял и всё это слышал хозяин гостиницы Ахмедов, сам горец. Он заспорил с прапорщиком. Оба загорячились, заорали, даже схватились за оружие, но драться в помещении им не дали, и бородатый Ахмедов ушёл к себе наверх, чёрный от злости. А Муштаков продолжал пить в своей компании офицеров. И был среди них один щеголеватый казак из свиты терского атамана Караулова.

Он сказал, утешая прапорщика:

— Ты не горюй, братец, и не болтай лишнего тоже. Нынче времена такие, что надо дипломатию соблюдать. Лишнего не говори, а дело своё делай, понял?

— Дело? Нет, брат! К чёрту дипломатию! — не утихал прапорщик.

Хотя около него стояла тарелка с таким вкусным шашлыком, что даже на улице пахло, он не притрагивался к еде, только пил много, и всё водку. И ругался последними словами. А офицер из карауловской свиты тоже выпил много и потом разговорился .и объяснил, какое дело, на его взгляд, должны сделать истинно русские патриоты, чтоб не погибла Россия. Он сказал:

— Хотя нашего казачества на Тереке меньше, а горцев больше, сила оружия за нами. Истинно говорю. А власть — что ж, сегодня одна, завтра другая. Поскольку атаман наш батюшка Караулов Михаил Александрович, дай бог здоровья, стоит за свободу и Временное правительство, должны и мы пока стоять за это самое. Истинно... Но горцам надо сказать: «Стоп! Ходу вам, чёртово племя, не будет! Не рассчитывайте! Дадим по зубам!»

и грала музыка и порою всё заглушала. Но вот что ргб.чта услышали совершенно ясно:

Надо урок устроить этим горцам, проучить их маленько, особенно ингушей и чеченцев, — говорил офицер из свиты Караулова, — вот зто было бы дело, истинно говорю. Так проучить, чтоб не лезли, не думали, что свобода — для них!

— Оружия же у нас мало! — жалобился Муштаков. — Всё у вас, у казаков! А солдаты мои не пойдут! Им па митингах все головы позаморочили!

— Мы пока не можем с горцами задираться, — говорил карауловец с хитрой прищуркой, — Нам по уставу нельзя. Пока что... По крайней мере, на ближайшем этапе мы должны сдерживаться, понял? А вы-то вот, пехота, чего молчите? Вам-то что? Сегодня здесь на постое, завтра чёрт те где. Истинно же! Вы вот можете и должны действовать!

— - А как? Кто нас поддержит?

— Найдутся, голубок. Только начните...

К рассказу мальчишек о том, что говорил карауловец, Сергей Миронович прислушивался с повышенным вниманием. Прапорщик Муштаков, видимо, просто дурак: спьяну наболтает бог весть что. А вот слова офицера из свиты Караулова имели вес.

Караулов был комиссаром Временного правительства на Тереке и одновременно атаманом Терского казачьего войска. Слух;а у него, офицер, наверно, многое знал.

Как поняли ребята, этот подлый человек подбивал Муштакова и его собутыльников натравить «пехоту» на ингушей и чеченцев, часто наезжающих сюда с гор.

Аулы близко, но ничего там, в аулах, нет — одна нищета да дикость. Купить-продать можно только в городе. Тут и спички, и керосин, и ситец, и гвозди, а в ущельях лишь ветер свистит, как в пустом кармане. Вот и тянутся горцы сюда, тянутся... Карауловец изображал с издёвкой, как едут на арбах горцы в город, как торгуются на базаре, как коверкают в разговоре русский язык.

За столом, слушая кривляния карауловца, хохотали, а он всё пуще раззадоривался и уже откровенно говорил, что устроить этим «азиатам» хорошую взбучку не мешало бы, чтоб не поганили своим духом Владикавказ, сголицу терской казачьей земли, резиденцию атамана.

— А знаете, — говорил карауловец, — пока мы, дураки, дремлем, они не дремлют, ироды! Есть у нас кое-какие сведения. Эти инородцы оружием запасаются и готовятся весь Владикавказ вырезать. Они же нас люто ненавидят! Мы будто на их земле сидим! Господи! Наш Кавказ они своим считают! Ну что с ними делать?

Во Владикавказе уже больше недели находились на временном постое солдаты и офицеры двух стрелковых полков, возвращавшихся с Кавказского фронта на отдых в Центральную Россию. Офицеры разгульно пьянствовали, затевали драки. Солдаты рвались домой, в Россию, им осточертел Кавказ. И Киров знал, что именно их, этих заброшенных войной далеко от родных мест рязанских, тульских, самарских мужиков, окопавшиеся во Владикавказе черносотенцы подбивают на провокации против горцев.

Многие годы искусственно подогреваемой вражды к инородцам, особенно усилившейся за время войны, сказывались на настроении некоторой части солдат. На митингах они помалкивали, а между собой говорили:

«Чужие нам всё-таки зти туземцы! Шпионы все, надо быть. Продадут нас туркам ни за понюшку табаку».

Как догадывался Киров, в ресторане Ахмедова обрабатывали вчера офицеров именно этих полков. По словам мальчишек, карауловец уверял, что у него есть самые точные данные о разбойничьих замыслах горцев. В последнее время они провозят через Владикавказ оружие под видом обозов с кукурузой. Один такой обоз пройдёт по городу в ближайшее воскресенье.

— А что! — сказал Муштаков. — Остановим и проверим. Очень просто! Что за обоз, куда, зачем? Коли оружие — отберём! И всыплем этой черномазой братии так, что небу жарко станет! Очень просто!..

Замышлялось грязное, мерзкое дело. У Сергея Мироновича, когда он слушал рассказ мальчишек, сжимались кулаки. Он забыл про свою погасшую трубочку и теперь уже сам тормошил ребят:

— А что ещё говорил этот карауловец? Кстати, откуда вы его знаете?

Паренёк в австрийской шапке даже обиделся. Как же не знать этого типа? Он сопровождает Караулова на всех парадах.

— Не Селезнёв ли?

— Селезнёв! Селезнёв! Он самый!

Киров знал Селезнёва. Махровый черносотенец и авантюрист, отпрыск какой-то выродившейся княжеской семьи.

— Так что же он ещё говорил? Постарайтесь вспомнить, ребятки!

Чернявый паренёк вспомнил:

— Они как выходили из ресторана, то я слыхал, как Муштаков сказал: «Кровопускание надо». А карауловец сказал: «Вот именно! И не откладывайте в долгий ящик. Дело не ждёт!»

— Вот как! Подлец этакий! А про Караулова он что-нибудь говорил?

— Говорил, говорил! — подхватил малыш в австрийской шапке, — Сказал вот что: зараз атаман в Тифлисе, а приедет скоро. Он совещаться поехал. И за подмогой.

— За какой?

— Не знаю... Они мимо прошли, а мы у окна остались. Там у нас один официант знакомый, он нам когда куски пирога выносит, когда конфеток. Мы и остались ждать...

— Спасибо, ребята, — поблагодарил Киров мальчишек, — Новость вы мне сообщили в этот раз невесёлую!

— Драка с резнёй! Это будет сенсация, правда? — сказал чернявый, — Ух, начнётся!..

— Что ты! Мы не допустим, — покачал головой Киров, — Ни за что!..

— А как вы не допустите?

На это Киров не сразу нашёл что ответить. Он только повторил:

— Не допустим, ребятки. Ну, идите, а то в самом деле ещё останетесь с непроданными газетами. Уже поздно!

3

Шёл одиннадцатый час вечера, а нужды в фонарях не было. Стояли самые длинные дни конца июня, и даже сейчас кое-где на вершинах хребта ещё догорали багровые отсветы заката. Казалось, ночь ползёт к этим вер-

шинам из тёмных ущелий и всё равно ей не достичь их даже до утра. Киров шагал и всё поглядывал на вершины, любуясь удивительной игрой света и тьмы.

Он любил Терек, любил эти встающие за городом отроги хребта. Он знал их близко, ходил по ним. Нелегко там ходить, а жить — ещё труднее.

Эх, Терек, Терек!..

Сколько печальных песен о нём сложено! Сколько тут крови и слёз пролито! Когда же в этот суровый край придут мир и человечность? Свержение царской власти не принесло краю успокоения. Наоборот. Страсти всё разгораются!..

Киров шёл и обдумывал положение.

На Тереке назревали грозные события. Со времени свержения самодержавия Николая II прошёл не один месяц, и горцы, надеявшиеся на возврат некогда отнятых у них земель, теряли терпение. А вернуть эти земли было не просто — на них давно раскинулись казачьи станицы. Оттесняя горцев в ущелья, в глубь хребта, царские власти загородили горцам выход из этих ущелий кордонами казачьих станиц, превратив жителей этих станиц и горцев в извечных врагов. Плохо горцу, но нелегко и хлебопашцу, жителю станицы. В поле без винтовки не выйдешь. Горец без оружия в дорогу не пустится.

Не спи, казак, во тьме ночной Чеченец ходит за рекой.

А горянка в глухом ауле пела сыну-малышу свои песни. О том, как жили когда-то на приволье его предки, а потом пришли «гяуры» и всё забрали.

Киров бывал в станицах, забирался и в высокогорные аулы и знал, что там делается. Вражда обострялась с каждым днём. А Временное правительство и не думало как-то решать старый кровавый спор. Оно назначило Караулова своим комиссаром на Тереке, и только.

Рассказ мальчишек лишь подтверждал то, что Кирову было известно и ранее. Атаманский дворец Караулова во Владикавказе кишел провокаторами. До революции, когда во дворце сидел царский наместник генерал Флейшер, это был очаг мракобесия. Сейчас дворец — самое настоящее контрреволюционное гнездо, хотя сам

Караулов носит на черкеске красный бант и клянётся и верности революции.

— Э, да вот и сам атаман! Лёгок на помине, чёрт!

Кирова обогнала чёрная пароконная коляска на дутых шинах. Промелькнули лоснящиеся морды сытых лошадок, сутулая спина кучера на облучке и статно сидящая массивная фигура седока. Серая казачья папаха, белая черкеска и наброшенная поверх на плечи, несмотря на летнее время, чёрная доха без рукавов — для пущей солидности, видимо. Это и был Караулов, атаман Терского войска.

«Вернулся, значит!.. Куда это он?» — удивился Сергей Миронович, увидев, что коляска подкатывает к подъезду бывшей женской гимназии. Лошади остановились. Атаман соскочил и, придерживая рукой шашку, стремительным шагом вошёл в дом, в котором кое-где светились распахнутые окна.

В этом доме время от времени собирался владикавказский Совет рабочих и солдатских депутатов, возникший в первые дни революции. Киров именно сюда и направлялся. Он был членом исполкома Совета.

Заседания не предвиделось, иначе все этажи были бы ярко освещены. Наверно, у Караулова тут встреча с кем-то из исполкомовцев, иногда засиживающихся в здании до глубокой ночи.

Подъезд выглядел неказисто: заплёван, замусорен шелухой от семечек.

Длинный коридор на первом этаже был пуст, лишь в одной из боковых комнат слышались голоса. Киров заглянул туда. Десятка два мужчин и женщин, сидя на партах, слушали речь худощавого человека интеллигентного вида. Он был хорошо одет, его тонкую фигуру облегала чёрная тройка. Белая манишка, аккуратно повязанный широкий галстук на впалой груди. Короткая бородка удлиняла и без того вытянутое лицо этого человека. Н-о больше всего обращали на себя внимание его глаза — большие, горящие глаза подвижника.

— А-а! — приветственно поднял он руку, увидев Кирова, — Заходи, заходи!..

Многие обернулись, заулыбались Сергею Мироновичу. Он сделал знак — мол, не обращайте на мой приход внимания — и присел на свободную парту.

— Продолжай, Ной, и извини, пожалуйста, за опоздание, — сказал он оратору. — Задержался маленько... Поневоле...

Ной Буачидзе — так звали оратора. Вернее было бы сказать — лектора. Это был один из наиболее видных владикавказских большевиков, и сейчас он читал своим товарищам, тоже большевикам, лекцию о законах развития человеческого общества. Он рассказывал, как на смену одной эпохе приходила другая и как именно благодаря марксизму стали ясны скрытые пружины, двигающие человеческую историю.

Больше половины людей, сидевших тут, были рабочие; эти слушали лектора с особенным вниманием. Были в комнате и люди начитанные, с образованием, но и их увлёк рассказ лектора.

Тюрьма, каторга, ссылка, побег из мест ссылки, заочное осуждение на смерть, тайный переход границы и потом годы эмиграции — через всё прошёл этот человек, с виду такой «домашний», болезненный и тихий. Лоб у него был большой, красивый, резко очерченный густо-чёрной шевелюрой, очень белый, а под глазами темнели мешки. Говорил он быстро, с запальчивыми нотками, будто с ним кто-то спорил, смешно тряс при этом бородкой.

Люди знали, что в эмиграции, в Женеве, Ной встречался с Лениным. Приехал он во Владикавказ лишь недавно, в мае, и многие ещё хорошо помнили, как самоотверженно и храбро вёл себя Ной в революционные бурные месяцы 1905 года и после, когда жандармы стали его преследовать и травить, как собаку.

Среди сидевших в комнате большевиков он был самый старший по партийному стажу.

Не все, впрочем, тут были большевики. Соседкой Кирова оказалась смуглая черноволосая девушка, похожая на горянку. Она была сотрудницей той же редакции, где работал Киров, и ещё не состояла в большевистской партии. Считалась сочувствующей и аккуратно посещала лекции и беседы, которые устраивались по вечерам в этой комнате. Встречи местных большевиков происходили здесь почти каждый день.

Владикавказские большевики входили временно в объединённую городскую социал-демократическую

организацию, но часто собирались отдельно, на правах фракции. Днём работали как обычные рабочие и служащие. А с наступлением сумерек, позабыв о еде и отдыхе, даже после самого тяжёлого и утомительного дня всё равно приходили сюда хоть на минутку — поделиться новостями или, как вот сейчас, послушать очередную лекцию. Кроме Ноя Буачидзе, с лекциями и сообщениями иногда выступал Киров. Он тоже умел увлекательно рассказывать, но с ещё большим блеском ораторствовал на митингах. Узнав, что будет выступать Киров, народ валом валил на митинги, и редко кто не воздавал ему должное как хорошему оратору.

«Удивительно! — говорили о нём люди, — До революции сидел в «Тереке» тише воды, ниже травы. Писал, правда, отличные и смелые статьи, но как оратора его никто не знал. Никто и не подозревал в нём такого дара слова».

— Что в редакции, Сергей Миронович? — тихо спросила у него черноволосая соседка. — Вы оттуда?

— Да... просматривал вечернюю почту... А по дороге сюда узнал одну неприятную историю... Потом расскажу.

— Ой! — заинтересованно воскликнула соседка, — А что? Расскажите!

Он отрицательно покачал головой.

— Ну пожалуйста! — настаивала она шёпотом.

Сергей Миронович улыбнулся и приложил палец к губам.

— Тамара! — тоже шёпотом произнёс он. — Уважайтe лектора, тем более Ноя, он больной человек, ему нельзя сильно напрягать голос. Сидите тихо!..

Тамара с тяжёлым вздохом покорилась.

4

Вдруг он сам нагнулся к её уху.

— Слушайте, Тамара. Вы не откажетесь исполнить одну мою просьбу?

— Конечно, нет.

— Здесь в здании сейчас находится Караулов — я сам видел, как он подъехал. Походите по этажам и выясните, с какой целью и к кому он сюда прибыл. Только срочно, ладно?

У Тамары вырвалось: «А-а-а!», и на худощавом лице её появилось то выражение, какое бывает у человека, решившего, что он догадался, в чём дело.

— Вы задержались из-за Караулова?

— Нет...

— Ой, как не хочется уходить! — снова вздохнула Тамара, но медлить не стала.

Она легко соскользнула с парты и, шурша длинной юбкой, пошла к двери. Вслед девушке устремились укоризненные взгляды.

Когда она закрыла за собой дверь, Ной, внимательно поглядывавший на Кирова с момента его прихода — они были близкими друзьями, — вдруг прервал лекцию.

— Ты с какой-то новостью, Сергей, а? — обратился он к Кирову, — Я это чувствую, вижу по твоим глазам, — Он добавил шутливо: — Как ты знаешь, расстояние мне не помеха, я провидец.

— Ты не просто провидец, а великий провидец, — отозвался с улыбкой Киров. — Нет, пожалуйста, продолжай, продолжай!

— А почему у тебя такие глаза?

— Какие? Ной, что ты, в самом деле!..

В комнате уже смеялись, переговаривались. Люди: устали, им нужна была передышка. Пожилой усатый1 грузин с добродушным выражением лица, сидевший поблизости от Кирова, привстал, поглядел ему в глаза и сказал весело:

— Как врач могу констатировать: глаза возбуждён-, ные, зрачки расширены. Результат реакции на какой-то внешний фактор неизвестного порядка.

— Вот именно, дорогой Мамия, вот именно! — рассмеялся Сергей Миронович. — Неизвестного порядка. Очень точная формулировка. Но, товарищи! — Он хлопнул в ладоши, призывая к тишине, — Может, всё-таки дадим уважаемому лектору сперва закончить своё сообщение, а потом уже перейдём, так сказать, к злобе дня? Давайте, а?

Но сам лектор не согласился.

— История, — сказал Ной, — лишь служанка современности и всегда должна уступать злобе дня. Ибо сие — жизнь, сегодняшнее. А живём мы все сейчас только сегодняшним, то есть революцией. И она не ждёт!

— Хорошо, — тряхнул головой Киров, — Ну, слушайте, что я узнал по дороге сюда...

Тамаре не пришлось долго искать.

На втором этаже, в бывшей учительской, она увидела Караулова. Скинув с широких плеч доху, он расхаживал по комнате, постукивая каблуками высоких новеньких сапог. Тамара подумала с усмешкой: «Сшил в Тифлисе...»

Работая в газете, она, конечно, была в курсе всех городских новостей и знала, что атаман уезжал в Закавказье. Знала она и о пристрастии атамана к хорошо сшитым сапогам. В городе, когда он уехал, шутили:

«Караулов помчался в Грузию новые сапоги себе заказывать».

Атаман слыл не очень искусным политиком. Говорили, что в нём больше тщеславия, чем ума. Лишь в казачьей среде, до революции чуравшейся политики как огня и вообще мало разбиравшейся в ней, могла попасть в разряд «революционных деятелей» такая фигура.

Ещё до свержения старой власти Караулов попал в члены Государственной думы. Он слыл «образованным казаком», даже имел свои печатные труды по истории казачества и одно время редактировал журнальчик «Казачья неделя». И всё равно в этом человеке чувствовалось что-то солдафонское, тупое. С казачьей шашкой он не расставался, и казалось, она ему роднее всякой книги, хотя он и любил при случае выставлять себя поборником просвещения и передовых идей.

Став комиссаром Временного правительства на Тереке, он сразу махнул из есаулов в полковники. Верховная власть в крае находилась в его руках, но — так своеобразно сложилась обстановка — революция его возвысила, и она же лишала возможности пользоваться властью в полной мере. Урезывали эти права рабочие и солдатские Советы, разные комитеты и комиссии, а главное, тот дух вольности, который создавала, на взгляд Караулова, деятельность левых политических партий, особенно большевиков.

Он боялся их, Караулов; хоть и не показывал, а боялся. И в душе люто ненавидел.

Тамара стояла в коридоре у приоткрытой двери и слышала, как он говорил низким, отрывистым баском:

— Командование Кавказской армии желает порядка. Да-с! Твёрдого порядка! Кавказу грозит превратиться в нечто хаотическое. Следовательно, мы здесь, на Тереке, находясь в ближнем тылу действующих войск, не должны потворствовать этому всякими там -неорганизованными и недозволенными проявлениями свободы. Да-с!

В комнате за столом сидели и слушали тирады атамана два человека: тучный мужчина с густой тёмной шевелюрой и лысый старичок в военном кителе.

У тучного была необычная фамилия — Гамалея. Он был эсером и председательствовал в исполкоме городского Совета.

А старичок не занимал никакой должности, но в городе эту фигуру хорошо знали. До революции, давным-давно, за причастность к какому-то «эксу» — кажется, это было нападение на почту — он посидел в тюрьме. Потом работал в географическом обществе и печатал книжки про Терек. Одна его книжка, «В стране абреков», вышла в Петербурге с год назад и наделала много шуму. Киров разругал её в своей газете, назвал пошлой и лживой.

Теперь этот человек состоял при Гамалее чем-то вроде советчика. Он везде сопутствовал председателю, следовал за ним, как тень.

А Гамалея тоже считался человеком с прошлым. Говорили, не то он из политкаторжан, не то из политэмигрантов. Но человек, которому Тамара безгранично верила — Ной Буачидзе, — клялся, что ни на каторге, ни за границей он этого Гамалею не встречал и про такого не слыхал.

— Но что мы можем сделать, уважаемый Михаил Александрович? — говорил Гамалея сейчас атаману. — Мы тут все стоим перед неразрешимой проблемой. Горцы требуют земли, а ваши казаки отвечают — не дадим! Кто виноват, кто прав — поди разберись.

— Да, это вопрос тяжёлый, — Караулов опустил голову, — Шутка ли, отдавать то, что завоёвано кровью!

— Я и говорю — не шутка! Трудности огромные. Боюсь, как бы не разыгралась стихия.

— Какая стихия? — насторожился Караулов.

— А та самая, которую вы изволили только что назвать неорганизованными и недозволенными проявлениями свободы. А свободы без стихии не бывает, знаете ли.

— А кстати, — оживился старик и посоветовал Гамалее, — приведите господину атаману, что сказано про эту самую стихию масс.

— А-а! — заулыбался Гамалея. — Да, это кстати. Сейчас, сейчас...

Он вытащил из кармана потрёпанный блокнот, полистал сухими пальцами замусоленные странички.

— Стихия масс... Толпа... Народ... Вот послушайте, например, что сказано у Шопенгауэра. Сказано так: «У толпы есть глаза и уши и немногое сверх того; в особенности же она обладает крайне незначительной силой суждения и даже слабой памятью. Некоторые заслуги лежат совершенно вне сферы её понимания; другие она понимает и с восторгом приветствует на первых порах, но затем их скоро забывает...» Вот как написано-с!..

Полистав ещё блокнот, Гамалея продолжал:

— Или вот изречение другого мыслителя: «Толпа похожа на море — она или возносит вас, или пожирает, смотря по ветру...» — Гамалея поднял палец и торжествующе произнёс: — Сильно! Лучше про «стихию масс» не скажешь!

Он спрятал книжку и похлопал снаружи по карману с тем же торжествующим видом: вот, мол, где она, эта самая «стихия масс», — у нас вот тут. Не кто иной — мы держим её в руках, ибо я, Гамалея, принадлежу к партии, которая именно за эту стихию стоит.

И ещё говорил его взгляд:

«Вы боитесь этой стихии, атаман, она вас тревожит, А может, зря, а? Ведь можно всяко её повернуть. Стихия слепа!..»

Атаман хмуро морщился.

— Что ж делать?.. Стихия, конечно, опасна для нас. Это как палка о двух концах... Народ — он, конечно, того... всякое может...

— Не расстраивайтесь, атаман! — проговорил Гама-

лея с внезапной весёлостью, потирая руки. — Не так страшен чёрт, право. Что-нибудь сделаем, не пропад Россия! Всё в нашей воле, атаман. И Терек останется, каким был!..

«Ох ты! — негодовала за дверыо Тамара, — Торговаться приглашает, политикан!..»

Тамара не утерпела, с шумом захлопнула дверь и поспешила обратно на первый этаж.

5

— Там такие гадости говорят про народ! — рассказывала она вскоре своим товарищам. — Невозможно было слушать!

Ною так и не пришлось докончить лекцию. Сообщение Кирова о том, как человек из карауловского окружения подбивал в ресторане пьяных армейских офицеров напасть на горцев, возмутило всех, и не у одного Сергея Мироновича теперь были расширенные зрачки. Даже у степенного доктора Орахелашвили возбуждённо горели глаза.

— Мерзавцы! — ругался он. — Негодяи! Я бы этого подлеца арестовал как провокатора!..

Рассказ Тамары подлил ещё больше масла в огонь. Никто уже не сидел — вся комната была в движении.

— Пойдёмте наверх, — предлагали одни, — Устроим дикий скандал Караулову!

— А что мы ему скажем? — возражали более трезвые головы. — На каких-то мальчишек будем ссылаться? Это же смешно! Нужны факты!

— Какие там ещё факты? — горячился русоволосый человек, державший в руках фуражку железнодорожника с замасленным козырьком. — Не знаем, что ли, кто такой Караулов, чем занимается его атаманское благородие? Те мальчуганы-газетчики говорили чистую правду, я верю!

— А я бы за Гамалею взялась, — предлагала Тама-ра. — И за того старичка! С какой стати они такие гадости распространяют про народные массы?

Ной и Киров тем временем переговаривались в сторонке. Оба считали положение серьёзным. Терек может

взорваться, как пороховая бочка от малейшей искры. Ной только сегодня утром вернулся из Грозного, одного из самых крупных терских городов, и рассказывал, что там положение тоже напряжённое. Если Владикавказ окружён ингушскими и осетинскими селениями, то Грозный — в кольце чеченских аулов. А Грозный — главный пролетарский центр па Тереке. Ной ездил туда читать лекции и доклады рабочим нефтепромыслов, которыми этот город славится.

— Отношения между горцами и казаками натянуты до последней степени, — рассказывал Ной. — Счастье, что там у нас крепкая большевистская организация. И работает она совершенно самостоятельно, вот что хорошо! На промыслах и в казармах она даёт себя довольно сильно чувствовать... Анисимов тебе привет шлёт, просит приехать.

Николай Анисимов был вожаком грозненских большевиков, и Киров давно дружил с ним.

— Обязательно поеду, — сказал Сергей Миронович. — Но сначала давай решим, что нам тут у себя делать, во Владикавказе. Как думаешь?

Подошла Тамара. Она всё не могла успокоиться.

— Там у Гамалеи ещё известный вам сочинитель сидит, — сказала она Кирову, — Тот, который написал поганую «В стране абреков».

— Бес с ним, — махнул рукой Киров, — Не до него сейчас.

— А Серобабов собирается пойти и выбить ему зубы.

— Что?.. Где Серобабов? Попросите его сюда.

Серобабовым оказался светловолосый железнодорожник. Он работал слесарем во владикавказских железнодорожных мастерских и был депутатом Совета. Киров и Ной взяли слесаря в работу.

— Спокойнее, друг, — сказал ему Ной. — Нам ещё Временное правительство надо свалить, вторую революцию делать, берегите силы!

— Ладно, — быстро сдался Серобабов. — А в ресторан Ахмедова можно нам сходить?

— Кому «нам»? — спросил Киров.

— Мне и моим ребятам... из мастерских.

— Зачем?

— Провокаторов малость проучим... Мы с оружием. В случае чего — отпор дадим...

Киров расхохотался.

— Час от часу не легче! Что вы, голубчики!

— В ресторан следовало бы, пожалуй, заглянуть, — сказал Ной. — Но это, конечно, не главное. Я думаю, главнее сейчас — среди солдат помитинговать, повести кампанию против вражды, показать, что единственный выход из положения, который решит и судьбу Терека, — тот, который предлагаем мы! Власть рабочих и крестьян — раз, земля и фабрики народу — два, союз свободных республик — три!..

Киров дал Ною до конца высказать программу, за которую стояли большевики. Ной считался теоретиком, хорошим знатоком Маркса и Ленина. Хотелось, чтобы то, о чём говорил Ной, слышал не только Серобабов, а весь город.

У молодого слесаря, однако, было чисто практическое мышление. Он несмело спросил:

— А организовать защиту обоза горцев мы можем? У нас в мастерских свой отряд рабочей милиции... Как? Это можно?

Ной посмотрел на Кирова. За годы эмиграции Ной отвык от Кавказа и, хотя сам был родом кавказец, считал Кирова более сведущим в терских делах. Киров провёл на Тереке все последние годы — предвоенные и военные. Он отлично разбирался в истории Терека, знал обычаи и нравы горцев, знал, чем они живут сейчас.

— Великолепное предложение! — поддержал слесаря Киров, — Вот это дело!..

Тамаре, стоявшей рядом, он сказал:

— Дело не в афоризмах, у мыслителей прошлого можно найти всякие афоризмы. И всё равно ничего в них не понимать.

Тамара горячилась:

— Я ужасно возмущена! Они там ещё про стихию масс говорили, вы бы послушали!

— Знаю, что может Караулов сказать, — усмехнулся Киров, — В сапогах он лучше разбирается, чем в «стихии масс».

— Но Гамалея...

— И этот нам известен, Тамара. Хитрый жук. И старичок тот. Его мы тоже знаем. Ничего они в «стихии масс» не понимают.

— Но боятся, — вставил Ной.

— Правильно, — подхватил Сергей Миронович, — Теперь уже ясно, зачем Караулов ездил в Тифлис и чего хочет от Гамалеи. Борьба против того, что они называют «стихией масс». Гамалее мы дадим бой на ближайшем пленуме Совета, а с Карауловым дело посложнее. За ним — сила косная и старая, как мир!..

Теперь Ной помалкивал, старался не перебивать Кирова, уступая ему право оценивать и решать, как лучше поступать в создавшейся обстановке.

А взвешено и решено было в тот вечер многое. Работа нашлась всем.

Около часу ночи, когда в комнате на первом этаже ещё горел свет, из подъезда вышел Караулов. Его сопровождали Гамалея и бывший сочинитель. Атаман уселся в свой экипаж. Светлая ночь позволяла различать без труда даже искристые блики на сапогах Караулова. Но вот он надел папаху, закрылся дохой и прощально кивнул провожающим. Те ответно помахали ему рукой и зашагали пешком домой.

Глава вторая. Обоз с кукурузой

1

Владикавказ по населению город небольшой, но рас-кинулся он широко.

Александровский проспект, где шумит липами бульвар, выглядит более или менее на европейский манер — богатые, добротные дома, магазины, кинотеатры, конторы. А свернул в сторону — и пошли дощатые особняки с плоскими крышами и стеклянными галереями, хаты-мазанки, глиняные заборы. И чувствуется уже что-то особое, кавказское. Здесь, кроме русских, живёт много осетин, армян, грузин, чеченцев. На одной улице больше армян, на другой — осетин, на третьей — русских. Сразу за городом начинается Военно-Грузинская

дорога. До знаменитого Дарьяльского ущелья не долго ехать. Там орлы летают и стоит вечный грохот от бегущих вниз, с хребта, пенистых потоков Терека. В городе шутят: «От нас до Казбека рукой подать!» А до него в самом деле близко...

Удивительный край! У Сергея Мироновича никогда не проходило ощущение, что он живёт в краю неповторимой красоты. И когда по утрам он любовался Казбеком и манящими вершинами хребта, то всегда испытывал какое-то особенное ощущение радости и душевного подъёма.

Побродить бы там с альпенштоком и рюкзаком за спиною! Вдохнуть бы чистейшего горного воздуха! А пришлось всё утро просидеть в прокуренном зале, в духоте и заседательской сутолоке. И было жаль потерянного времени особенно ещё потому, что сидение на пленуме Совета мало дало пользы, а отняло всё утро. Длинные речи, запросы, заявления, справки по мотивам голосования, по личному вопросу, наконец — голосование, затем ввиду поступивших в президиум протестов поимённая переголосовка.

Всё, почти всё было как в парламенте. Совет здесь мало напоминал те, которые существовали в центре страны, особенно в Петрограде и Москве. Хотя и в тех Советах сторонники Ленина пока тоже не имели большинства.

Председательствовал Гамалея, и неожиданно для всех он вдруг объявил, что на заседание прибыл и желает выступить атаман Караулов. Шум не затихал минут десять. Многие протестовали, улюлюкали. Всё же Гамалея добился своего: атаману дали слово.

Тот начал, глядя в бумажку:

— Граждане депутаты! В трудное время великой войны, внутренней разрухи и голода дорогое отечество паше могуче выступило на путь великих реформ — переустройства всех сторон своей жизни!..

Караулов басовито, с присвистом кашлянул и продолжал речь. Комиссар от Временного правительства и атаман Терского войска Михаил Александрович Караулов высказывал свой взгляд на текущий момент. Его речь была миролюбива и так складно составлена, что Киров и Ной, сидевшие рядом в зале, то и дело с улыбкой переглядывались. Язык речи был округлый, с длинными периодами, построенными по всем правилам латинского красноречия.

— Мы все дышим воздухом одних великих гор и пьём воду одних и тех же горных рек. Сделаем же в этот великий исторический момент едиными и наши братские усилия к созданию лучшей жизни в нашем богатом природными дарами крае!..

Караулов призывал помочь Кавказскому фронту скорее одолеть «супостата», доказывал, что у революционной России нет иного выхода, как война до победы. Турецкий султан, кайзер Вильгельм и австрийский император Карл I должны быть посрамлены. На Россию с надеждой смотрит весь мир. А когда победа будет одержана, наступит время и для решения тех спорных вопросов, которые волнуют «всех нас».

— Кого это «всех нас»? — кричали атаману из зала. — Чего стоят ваши обещания? Это когда же вы собираетесь решать? После дождичка в четверг?

Тотчас вслед за атаманом поднялся на трибуну Киров.

— Я не хотел сегодня выступать, но два-три слова должен сказать. Гражданин Караулов почтил сегодня наше уважаемое собрание чрезвычайно миролюбивой декларацией. Но Козьма Прутков давно изрёк: «Зри в корень». Что лежит за миролюбивыми призывами — вот что главное. «Мы дышим одним воздухом, пьём одну воду». Чудесные, но пустые слова. Народу нужен хлеб, мир, нужна земля, нужен новый строй жизни, когда все люди действительно смогут по-братски дышать одним воздухом и пить одну воду. Но сегодня воздух ещё отравлен порохом империалистической войны, ненавистной народам всего мира, а вода окрашена кровью невинных жертв!..

В зале насторожённо слушали оратора.

Два дня прошло с того вечера, когда Киров узнал от мальчишек о готовящейся провокации. За это время удалось установить и кое-что новое. Теперь уже не от одних мальчишек было известно, что нападение на обоз горцев с кукурузой действительно замышляется. Это подтвердили солдаты-большевики того полка, в котором служил прапорщик Муштаков. Прапорщик был вчера вызван на заседание полкового комитета. Правды от него не добились. Он всё отрицал, но другой офицер, тоже присутствовавший в ресторане Ахмедова в то утро, когда карауловец Селезнёв агитировал против горцев, этот офицер подтвердил, что разговор про какой-то обоз с кукурузой действительно был.

Снеслись большевики и с горцами. Орахелашвили провёл эти два дня в Ингушетии. Там, в селении Базоркино, помещался Ингушский Национальный Совет. Такие Советы, возникшие в первые дни революции, имелись и в Чечне, и в Осетии, и у других горских племён.

Подтвердилось, что обоз готовится.

И дело тут вот в чём. Казачьи станицы вонзаются клином в глубь Ингушетии, разрезая её на части. Горцы, живущие в местах, примыкающих к Военно-Грузинской дороге, не могут общаться со своими соплеменниками, живущими на плоскости: казаки не пропускают их обозы, и остаётся один путь — через город.

В аулах, лежащих у Военно-Грузинской дороги, хлеба нет. Вот для них и пойдёт обоз из плоскостной Ингушетии.

Обо всём этом Киров рассказал собранию и закончил так:

— Нет сомнения, назревает провокация, и мы должны быть бдительны. Мы знаем, трудовое казачество не хочет кровавых стычек, но верхи казачества боятся революции и всеми силами раздувают пожар на Тереке.

Тут атаман не выдержал.

— Ложь! — крикнул он в ярости и потом, уже не в силах выговорить ни одного слова, всё кашлял и кашлял, до багровых отёков на лице и на шее.

Кому-то в зале стало жалко его; на Кирова обрушились:

— Как вам не стыдно! Если человек не может так, как вы, это ещё не значит, что над ним можно потешаться!

— Возмутительно! Человек пришёл с призывом к миру и единству, а его гонят!

А кто-то в конце зала протяжно пропел:

— Пожалейте раба божьего, бедного агнца!..

Грянул хохот, и особенно был слышен раскатистый

басок Серобабова. Он стоял у стены и веселился от души, будто присутствовал на цирковом представлении.

У атамана, конечно, нашлись в зале защитники. Его пытались выручить. Сам Гамалея взялся за это и говорил полчаса. За ним выходили с речами в поддержку атамана и другие. Они тоже твердили о единстве и призывали не отвергать протянутой руки. «Без опоры на казачество мир на Тереке невозможен!» — восклицали эти ораторы. Но их уже плохо слушали.

До конца заседания Караулов не высидел — ушёл за сцену, чуть не оборвав на ходу боковую кулису.

2

Ещё с трибуны, во время своего выступления, Киров заметил в зале знакомое лицо. Заметив, с внутренней усмешкой подумал:

«A-а! Это ты, старый приятель!..»

Тот, кого Киров иронически назвал про себя «приятелем», тихонечко и скромненько сидел в самом конце зала. Стулья там пустовали, и фигура этого человека торчала одиноко, как пень. Высокий рост мешал ему, видимо, сидеть прямо — длиннющие ноги не помещались в ряду, и он поэтому сидел бочком, вытянув ноги в сторону. Лицо страдальческое, длинноносое, волосы на голове седые и острижены ёжиком, на носу пенсне.

Он смотрел из своего уголка на Кирова неотрывно, слушал его, пожалуй, внимательнее, чем кто-либо из присутствовавших в то утро в зале. Но, когда зал разражался аплодисментами, он не аплодировал. Он сидел, смотрел, слушал, и лицо его оставалось безучастным, как у сфинкса.

Он не был членом Совета, но приходил сюда довольно часто. Посторонней публике разрешалось присутствовать на любых заседаниях Совета, поэтому никто им и не интересовался. Сидит себе человек, и пусть.

Сегодня он повёл себя, пожалуй, не совсем обычно. Когда атаман, красный от злости, ушёл за сцену и покинул здание Совета через какую-то заднюю дверь, долговязый посетитель проявил явные признаки какой-то встревоженности. Он повернулся другим боком к сцене, озабоченно покачал головой, вздохнул.

Но вот Г амалея объявил перерыв, и проголодавшиеся депутаты повалили в буфет. Хотел и Киров туда направиться, он уже набил свою трубочку табаком и на ходу раскуривал её, как вдруг был остановлен у двери в фойе:

— Одну минуточку... Извините, пожалуйста, что задержу вас, но я ненадолго.

Перед Кировым стоял, загораживая ему путь, тот самый долговязый человек.

— Слушаю вас, — улыбнулся ему Киров.

— Я, конечно, не имею права вмешиваться в ваши дела, — начал тот запинаясь. — Надеюсь, вам известно, что я в данное время человек, сторонний для политики, в схватке не участвую и не собираюсь сходить с этих позиций.

— Ну, знаю, — перебил Киров. — К чему столь длинное предисловие?

— Видите ли, уважаемый гражданин Киров, — продолжал долговязый, — в своё время, ежели помните, я имел честь... то есть, простите, был поставлен в положение, когда при довольно-таки роковых обстоятельствах для вас...

— Да, да, помню, всё хорошо помню. Ну и что же?

— А помните один наш разговор на допросе? — спросил долговязый и почему-то при этом насторожённо и даже как бы с опаской оглянулся, но поблизости никого не было, — Это было на одном из допросов, — повторил тихо долговязый, — в тюрьме... — ещё тише продолжал он. — Увы, я тогда, конечно, не подозревал, что в вашем лице... что потом встречусь с вами в совершенно другой обстановке. Но уже тогда, поверьте, я чувствовал, что имею дело не с простым преступ... извините, не с кем-то там, а с...

Не впервые человек этот заговаривал с Сергеем Мироновичем за последнее время. И каждый раз он вёл себя точно так же — терялся, робел, запинался, минутами даже лишался дара речи. Глядел он на Кирова в такие минуты виновато, заискивающе и был просто жалок.

А Киров после первых нескольких минут разговора с ним начинал сердиться: он не выносил человеческого самоуничижения. Но приходилось сдерживать свои чувства. Покажи долговязому, что ты осуждаешь его за такое поведение, и тот заробеет ещё больше.

Поэтому, дымя трубочкой, Сергей Миронович терпеливо спрашивал:

— Ну, какой же был у нас разговор? О чём?

— Ох, да-да... О чём? Видите, я уже сбился, — обрадовался вопросу Кирова его собеседник. — О, это был очень интересный разговор. Мы говорили, если изволите помнить, о России, о грядущих потрясениях и в связи с этим касались судьбы Терека, если будет революция... Неужели вы забыли? Я предупреждал вас... Помните? Я говорил: берегитесь!

— А-а! — протянул Киров. — Ну, помню...

Долговязый с жаром задышал Кирову в лицо:

— Почему же вы не бережётесь? Вот сегодня я стал свидетелем вашей схватки с Карауловым... О, постойте, постойте, не возражайте мне, я всё понимаю! Караулов — солдафон, тупица! Вы правы, а не он! Но подумайте, дорогой, какую силу вы обращаете против самого- себя! За Карауловым десятки тысяч вооружённых казаков, а тех, кто идёт за вами, — считанные единицы! Вас съедят! Уничтожат! Сотрут в порош...

Долговязый было раскричался от волнения, но осторожность, видимо, лишь на короткие мгновения оставляла этого человека. Он вдруг спохватился, побледнел, снова поглядел по сторонам и лишь тогда докончил фразу:

— ...шок! Да! Страшная это сила! А вы...

А Киров уже переборол в себе раздражение и теперь улыбался. Это было его обычное выражение: глаза сощурены, в углах губ улыбочка. И в зубах крепко зажата чуть дымящая трубка.

— Вы всё сказали? — спросил он.

Собеседник тяжело дышал.

— Ну что я могу ещё сказать? — произнёс он, пожимая плечами. — Одно могу повторить: будьте осторожны, не играйте с огнём! Вы скоро увидите, что ещё будет! И, желая вам добра, я вот и осмелился сейчас подойти. Простите, если отвлёк... Ради бога!..

Не успел он отойти от Кирова, как из фойе заглянул в дверь Ной Буачидзе.

— Ты что? — сказал он с весёлой укоризной Сергею Мироновичу, — Мы тебе чай взяли, а ты тут стоишь! Скорее идём, а то чай совсем остыл.

В буфете было шумно, дымно. За чаем Ной спросил:

— Кто это там был?.. А? Что? Не слышу!..

— Как-нибудь расскажу, — ответил Сергей Миронович. — Ну, что же будем дальше делать, Ной? Атаману всыпали, но это же не всё. Давай к народу пойдём, это главное!.. Ты где сегодня выступаешь?

— У солдат двадцать третьего полка.

— А я к солдатам завтра.

Сергей Миронович допил стакан и снова взял в зубы свою любимую трубочку.

— Сегодня, — продолжал он, — в четыре я должен быть у железнодорожников. Серобабов организует там большой митинг. Ну, пошли, что тут в буфете сидеть? Время горячее!..

3

Митинги, собрания, опять митинги... Ни один день не обходился без них в том бурном, пламенном году.

Сегодня Киров выступает в Совете, завтра — у рабочих или у солдат. То едет в станицу, то в аул.

А писал он теперь мало, хотя и не порывал с газетой, где начал работать много лет назад.

Все меры были приняты, чтобы обоз горцев с кукурузой проехал через город благополучно. По настоянию большевиков Совет поручил охрану обоза в черте города отряду рабочей милиции Серобабова. Отряд был усилен значительным пополнением из рабочих-железнодо-рожников, побывавших на фронте и умеющих обращаться с оружием. Ещё один отряд в помощь Серобабову прислал Алагирский свинцовый завод, расположенный за городом.

Была у большевиков и своя опора в армейских частях гарнизона. Солдатские комитеты двух полков, где Выступал на митингах Киров, обещали добиться через Коменданта города, чтобы улицы строже патрулировались и чтобы была решительно пресечена провокационная агитация среди солдат против горцев.

Ною удалось узнать, что в атаманском дворце после Выступления Кирова на пленуме Совета произошёл скандал. Киров в своей речи не упомянул Селезнёва, но, видимо, сам-то Караулов знал, что творится в его доме и как себя ведут его приближённые.

Говорили, атаман страшно ругал Селезнёва, грозил выгнать, отправить на фронт...

И обоз прошёл, проскрипел по владикавказским улицам- в воскресное утро. Никто его не тронул. Одна за другой ехали арбы, гружённые мешками с кукурузой. Колёса высокие, почти по голову идущему рядом горцу. Запряжённые в арбы буйволицы тащились медленно, протяжно мычали. Казалось, им непонятен и страшен город.

Солнце жгло, уже начался июль. Улицы, по которым проходил обоз, были запружены публикой. В толпе можно было услышать всякие разговоры. Одни говорили:

— Все люди, все человеки, чего там. Надо же совесть иметь. Мы их загнали в горы, и мы же их ругаем.

— Кто загонял? — вступались другие. — Загоняли генералы. Ермолов, что ли. А грозят горцы нам. Всех вырезать.

— Не быть миру на Тереке, братцы. Всё равно не быть. Не могут волк С овцой поцеловаться. Или мы их, или они нас!..

На перекрёстках стояли солдатские патрули. Обозу давали дорогу без задержек.

В голове обоза ехали всадники в черкесках, и среди них были седобородые старцы. Но держались последние в седле лихо, статно, не уступая в ловкости молодым. Вооружены были все только кинжалами.

Серобабов тоже гарцевал в то утро на лошади, её выхлопотал для него в конторе железнодорожных мастерских заводской комитет. Лошадь была серая, в яблоках, грузная, злая. Серобабов порядком помучился с нею, пока наблюдал за прохождением обоза. Бойцы его отряда действовали в пешем строю. Закинув винтовку за спину, железнодорожники с весёлыми лицами шагали по бокам мерно поскрипывающих арб.

А после полудня Ной позвонил из Совета в редакцию «Терека»:

— Киров у вас?

— Да...

Когда Сергей Миронович подошёл к телефону, Ной сообщил ему:

— Сейчас только с Советом сносились из канцелярии атаманского дома. Нас с тобой приглашают явиться к Караулову.

— Зачем?

— Для объяснений.

— И не подумаю пойти, — усмехнулся в ответ Киров. — Ему хочется, я чувствую, уличить нас во лжи и сделать выговор.

— Конечно! Я тоже так думаю! Поскольку обоз прошёл без инцидентов, атаман теперь будет хорохориться и доказывать, что вообще всё было выдумано нами!

— Пошёл он к чёрту, — отозвался Сергей Миронович. — Я запустил дела по редакции, и у меня пропасть работы. Никуда не пойду.

— А видел ты, как проходил обоз?

— Видел, как же. Молодцы железнодорожники! Обоз проезжал мимо нас тут, и я видел все. Красота, право!

— Да, с обозом получилось неплохо, — сказал Ной. Он помедлил, покашлял в трубку, — Видишь ли, есть другие неприятные известия. Ты читал сегодняшние газеты? В Петрограде назревает что-то нехорошее. Временное правительство распоясывается всё больше и готовится со дня на день спустить с цепи войска... А массы...

— Я читал об этом, дружище, — перебил Киров, — И уже понимаю ход твоих мыслей. Если в Петрограде усилится реакция, то подстегнёт и нашу...

— Ну ясно же! Я уже об этом думаю и думаю. Всю ночь не спал, а утром, как прочёл про положение в Петрограде, так...

Ной опять покашлял. Он был очень болен, и на днях Орахелашвили, осмотрев его, нашёл, что у Ноя сильно задеты туберкулёзом лёгкие. Надо было что-то сделать, чтобы оторвать этого человека от злобы дня, от волнений, — так посоветовал Орахелашвили. Но как оторвать Ноя от политики, если тот только ею и живёт уже многие годы! А сейчас, когда пришла революция, он весь с головой погружался каждый день в её нарастающий водоворот.

— Послушай, Ной, — сказал Киров, — мне надо тебя повидать. Ты вечерком свободен?

— Я буду в Совете... в нашей комнате, как всегда.

— Нет, я бы хотел, чтобы мы с тобой просто малость отдохнули. Тряхнём стариной, покалякаем о том о сём. Ты хочешь?

— Пожалуйста... Конечно... С удовольствием.

Чувствовалось, Ной несколько ошарашен.

— Можно в ресторан, если хочешь, — продолжал Ной нетвёрдо. — Но денег у нас с тобой нет.

— Зачем нам ресторан? — расхохотался в трубку Киров. — Хочу тебя к себе домой пригласить. Я отмечаю сегодня одно событие, так сказать, личной жизни.

— Какое?

— Придёшь — расскажу. Приходи к шести.

— Хорошо. Буду, — пообещал Ной.

Повесив трубку, Киров уселся за свой рабочий стол и снова принялся за статью, которую готовил в номер.

4

Работать Кирову не давали весь день. Звонок за звонком. Посетитель за посетителем. Самые разные люди обращались в газету, сообщали, советовали, добивались помещения рекламных объявлений.

Положение Кирова в редакции было сложным. Газета «Терек» и дом, где помещались редакция и типография, принадлежали частному издателю Казарову. Революция ничего не изменила — этот человек и сейчас оставался хозяином «Терека», а Киров был лишь одним из сотрудников редакции.

По взглядам издатель был человек либеральный, его газета слыла до революции одной из прогрессивных на Тереке. Но характер у Казарова был нерешительный, властей он побаивался и не позволял своим сотрудникам выходить за «рамки», чтобы не платить штрафа и не подвергаться окрикам свирепой владикавказской цензуры.

Киров попал сюда лет восемь назад. В конторе типографии работала и жена Кирова, Мария Львовна Маркус. Она была и конторщицей, и бухгалтером, и кассиром.

Киров часто сам верстал газетные полосы, ездил на вокзал за почтой и, кроме передовых политических статей, писал и за фельетониста, и за театрального рецензента, и за хроникёра.

Но даже при небольшом штате Казаров с трудом содержал газету и чуть не каждый день грозился её закрыть. Революции он вначале обрадовался, а теперь всё жаловался:

«У меня ни денег, ни бумаги! Что я могу сделать? Дорогие мои, я банкрот! Это не революция, а разруха!»

Не только на Тереке, во всей стране цены бешено росли. Разваливался транспорт, становилось всё труднее добывать и доставлять бумагу, краску, шрифт.

Киров не раз подумывал: хорошо бы владикавказским большевикам прибрать газету к рукам. Но где достать денег? Их нет и неоткуда взять. Большевики только вышли из подполья, и не так их ещё много на Тереке. Живут плохо, перебиваются еле-еле, у самого Кирова порой не хватало даже на хлеб.

А на поддержку и помощь властей, даже Совета, в создании большевистской газеты нечего было рассчитывать.

В шестом часу, когда Киров уже собрался домой, к редакции «Терека» подкатила коляска, из которой вышел атаман Караулов.

В редакции произошёл переполох. Хозяин газеты сбежал вниз, встретил атамана, провёл к себе в кабинет. Вскоре туда позвали Кирова. Тамара, бледная от волнения, сказала:

— Не ходите, Сергей Миронович. Лучше не ходите. Зачем его чёрт принёс?

Тамару поддержала миловидная темноволосая женщина, сидевшая за конторкой:

— Не ходи, Сергей. Ну его!..

Эта женщина, ещё молодая, с большими, глубоко сидящими глазами, и была женой Кирова. В церкви они не венчались и жили в гражданском браке.

Он всё же пошёл.

В тесной конторке сидели за столом хозяин газеты и атаман.

— Ну, что скажете теперь? — сразу налетел Караулов на Сергея Мироновича. — Где та провокация, о которой вы говорили на Совете! Обоз проехал, и всё в порядке!

— Да, пока в порядке, — проговорил Киров.

— Сейчас я был в ресторане Ахмедова. Никто не подтверждает.

— Чего?

— А того, что вы говорили.

Киров смотрел на атамана и думал: «В Петрограде что-то началось, или это он уже заранее наглеет».

— А что вам сказали в ресторане, господин атаман?

— Не называйте меня господином. Я такой же гражданин, как и вы. А ресторан Ахмедова я бы назвал образцовым, ежели хотите знать. Никто там никаких недозволенных разговоров не вёл и не ведёт. Это точно!..

Сергей Миронович усмехнулся:

— Я берусь доказать обратное...

— Ну зачем? Зачем? — встревожился издатель, белое лицо которого говорило о совершенном смятении. — Прошу вас, господа... Простите — граждане... Обоз прошёл, инцидент исчерпан, и нет нужды сейчас спорить.

Киров не садился, и атаман несколько раз смерил его взглядом с ног до головы.

Кто был Киров для атамана? На взгляд Караулова, сочетание таких качеств, как политик и журналист, было уже само по себе предосудительным. Ни чина, ни звания — в общем, малозначащая фигура. Талантлив, бесспорно, все говорят о статьях Кирова. Хорошо умеет выступать. Но в думе атаману приходилось слушать и не таких ораторов!

Но главным, определяющим в отношении атамана к Кирову и ему подобным людям было другое.

Атаман не допускал и мысли, что на Тереке среди неказачьего сословия, то есть горожан и крестьян — их гут вместе (кроме горцев) называли иногородними, — могут быть личности более достойные, чем казак. Все эти интеллигенты с бородками, эти рабочие, смеющие создавать свои советы и говорить о равноправии, эти понаехавшие сюда с Украины крестьяне, требующие земли, — все они в глазах Караулова были люди чужие, пришлые.

А бросить это им в лицо атаман не смел. Сейчас,

после свержения царя, приходилось и самому изворачиваться, хитрить, играть в «свободу». Это давалось ему тяжело, с большими мучениями.

Киров выдержал его взгляд. Продолжение разговора было бесполезным. На что рассчитывал атаман, ради чего приехал?

Опровержения в газете — вот чего ему хотелось. Об этом он и вёл разговор с издателем до появления Кирова в конторке. Киров это понял и вопросительно поглядывал на Казарова: если тот дал согласие поместить в «Тереке» какое-либо опровержение, Сергей Миронович тотчас уйдёт из газеты.

Атаман уже взял себя в руки. Приходилось вновь обращаться к ненадёжной союзнице — к хитрости и притворству. Чёрт с ним! До поры до времени. Авось всё-таки тряхнут матросню в Петрограде. Дело идёт к тому, как знал атаман. Там, в Петрограде, — главный очаг анархии. Авось приструнят эту разбушевавшуюся «стихию масс», тогда и казачий Терек воспрянет.

А пока, едва скрывая злость, атаман говорил, что казачество твёрдо стоит за революцию и новую Россию, что казаки никого не трогают, а наоборот — их трогают.

Он говорил:

— Это же всё клевета, наветы врагов наших. Чего только на казаков не валят! Казаки-де рабочих душили, плётками-де пороли, казаки — царские псы, и всё такое! Не было этого! Враньё!

Киров снова усмехнулся и не стал напоминать атаману, что в девятьсот пятом году, во время рабочей демонстрации в сибирском городе Томске, казаки чуть не до смерти избили его нагайками. И нелепо было бы сейчас спорить с Карауловым. За восемь лет жизни и работы на Тереке Киров достаточно хорошо узнал казачество и не собирался всех валить в одну кучу — и правых и виноватых. Последние годы войны внесли большие изменения и в замкнутую казачью среду. Разорение, безотцовщина, плач матерей и вдов пришли в терские станицы.

Поглядев на часы, Киров сказал издателю:

— Мне пора, Сергей Иосифович! Я сегодня должен уйти к шести. Прощайте!

В половине седьмого Ной уже сидел дома у Кирова. Ждали Марию Львовну, которая из редакции поехала за Орахелашвили — пригласить его тоже на обед. Тем временем Киров и Ной хозяйничали сами на кухне. Обед был сварен хозяйкой ещё утром, до работы, и оставалось его только разогреть.

В ожидании хозяйки Сергей Миронович и его гость попробовали суп и после пробы нашли, что надо немного подсолить.

Подсолили. Потом попробовали второе. Это блюдо оказалось, по общему мнению мужчин, чуть пересоленным. Как поступить в этом случае, Ной не знал — он был человек холостой, но сам не готовил, питался где попало. И ему доставило много радости, когда и хозяин квартиры признался, что не знает, как устранить пересол.

— Может, нам с тобой это всё кажется? — оправдывался Сергей Миронович. — Пойдём посидим в креслах, покурим, а там и хозяйка подойдёт.

Квартира, которую занимали супруги Кировы, была тесная и маленькая.

Одна комната служила как бы кабинетом-гостиной. Кроме кушетки с валиком, книжной этажерки и письменного стола, тут стояла (на том же столе) металлическая спиртовка для разогревания чая или кофе. Спиртовка зажигалась денатуратом, бутылочка которого хранилась в углу возле этажерки.

А во второй комнатке, тоже просто и скромно, но со вкусом обставленной, бросалось в глаза пианино с двумя медными подсвечниками, где Сергей Миронович держал карандаши, а Мария — свои булавки.

Пианино, взятое напрокат, было признаком большой любви обоих к музыке. Мария выросла в семье часового мастера, отдававшего последние деньги на образование и воспитание детей. Если не театр, не прогулки по тенистым аллеям «Трека» — городского летнего сада — или по берегу Терека, то самым любимым развлечением для молодых супругов было музицирование. Она садилась за пианино, а он пел. Особенно хорошо получались v Сергея Мироновича украинские песни, которым он научился, ещё будучи мальчиком, у себя в родном Уржуме от политических ссыльных.

A ещё бросалось в глаза, что в квартире много цветов; они пестрели во всех углах, на подоконниках, столах, подставках, даже на полу.

На всякий случай в широком дубовом платяном шкафу возле кровати ещё сохранилась потайная задняя стенка, где до свержения старого режима Киров прятал подпольную литературу. Сейчас Сергей Миронович держал там свою недописанную пьесу и шутя говорил жене, что ныне это самая запретная вещь в доме и упаси боже, чтоб кто-нибудь узнал о ней. Хранить в строжайшей тайне!

Усевшись в первой комнате в кресла, Киров и Ной заговорили о событиях дня. Сергей Миронович ещё в первые минуты прихода Ноя рассказал ему о своей новой встрече с Карауловым.

— Это номер! — восклицал Ной, — Бесподобно! Ай да атаман! Ума палата!

Ной был страшно доволен исходом встречи. Караулов уехал восвояси несолоно хлебавши.

— Хорошо, что Казаров тебя поддержал. Нет, это здорово! Сам его превосходительство получил по морде и был таков! Ай, комедия! Жаль, что я не присутствовал при этой сцене!

Потом Ной спросил:

— Ну, а что в Петрограде? Знаешь, я...

Киров перебил гостя, решительно сказал:

— Вот что, друг! О политике давай не разговаривать. Мы так с самого начала условились.

Гость взмолился:

— Помилуй! О чём же тогда нам разговаривать? Я не могу...

— Сможешь, Ной. Ни слова о злобе дня. Толкуй о чём хочешь, только не о том, что сегодня творится вокруг нас.

Говоря это, Киров смеялся, но по глазам видно было, что он твёрдо намерен держаться своего решения не касаться политики. Ной беспомощно развёл руками.

— Ну хорошо, давай так. Я вот, например, могу тебе сообщить новость... Постой, не пугайся! Из Грузии, с родины, мне пришло письмо. Просят приехать.

— И обязательно поезжай! — посоветовал Сергей Миронович. — А не захочешь, силой заставим. Особым решением обяжем.

— Давно я не видел родных мест! — мечтательно произнёс Ной, — Кроме шуток, поехать, а? Да, кстати раз уж мы заговорили о личном... Скажи, пожалуйста, какое событие личного порядка ты сегодня отмечаешь?

— О, это любопытная дата в моей жизни, — отозвался Сергей Миронович, раскуривая трубочку. — Ты извини, я буду дым в окно пускать... Да, событие особенное.

— Какое же?

Сергей Миронович ответил, пуская колечки дыма в распахнутое настежь окно:

— Нынешним летом известному тебе Кирову, аз грешному, исполнилось пять лет. Вот мы и решили с Марией отметить это событие, хоть и с некоторым опозданием.

— Господи правый! — взмолился Ной, — Я сейчас закричу, как Караулов! Что ты меня мучаешь? Как это тебе пять лет, когда ты влез уже в четвёртый десяток! Я твой партбилет видел, когда ты взносы платил! Своим глазам я пока верю! — Он приложил узкую, худую кисть руки к груди, словно там у него что-то заболело. — Вот лёгким своим не доверяю! Ни капли!

У Сергея Мироновича сразу пропала улыбка. Он произнёс серьёзно:

— Ладно, дружище. Сейчас расскажу. История невесёлая. Сядь поудобнее и слушай...

Глава третья. Как Костриков стал Кировым

1

— Помнишь, — начал Киров, — на днях ты видел меня с одним долговязым человеком? Это было в зале после заседания Совета...

— Да, да, — закивал Ной. — И ты обещал при случае рассказать, кто он!

— Вот я так и хочу. История моего пятилетия тесно связана с некоторыми эпизодами, в которых участвовал и этот человек. До революции он был не таким... Его высокому росту соответствовала и подобающая осанка. Солидность и степенность в каждом движении. Мундир чиновника царской юстиции он носил с великолепным достоинством.

— Кем же он был?

— Следователем. А я сидел в тюрьме, и он вёл моё дело...

Ной помрачнел. Воспоминания о встречах со служителями царской юстиции и жандармерии в подпольные годы у него были самые неприятные. Перестрадал он тогда немало. И теперь даже упоминание об этих людях будило в нём озлобление.

— И он ещё смеет тебе попадаться на глаза? — воскликнул Ной. — Какой гад!

Сергей Миронович загасил пальцем огонь в трубочке. «Всё-таки при Ное не следует курить, — сказал он себе; у того было сейчас совершенно жёлтое лицо, — Он был осуждён на смерть, — ещё подумал Киров, — Он носил кандалы...» Прошлое казалось тяжким кошмаром...

...Шёл 1911 год. Во Владикавказе стояла такая же жара, как сейчас, а пожалуй, ещё посильнее — это происходило в августе.

Было 20-е число — день, когда казна необъятной Российской империи выплачивала жалованье служащим государственных департаментов, а во Владикавказе было особенно много чиновников всякого рода и звания.

Видимо, именно щедрость казны послужила причиной отличного настроения у господина следователя в тот день, когда он вёл очередной допрос арестованного во владикавказской городской тюрьме.

Впрочем, некоторые обстоятельства портили настроение следователю. Это были, во-первых, неприятные ощущения под ложечкой из-за хронического катара желудка. И, во-вторых, очень уж донимала жара. Перед тем как приказать привести арестованного, следователь полистал его дело и сказал себе:

«Или у меня размягчение мозгов, или я вообще перестаю что-либо понимать!»

А тут, как назло, закапризничал настольный вентилятор. Он не давал прохлады. Попробовал следователь разобрать машинку, заставить безжизненно застывшие лопасти завертеться, но из этого ничего не вышло. Один винтик у него даже оказался лишним. Махнув рукой, следователь снова углубился в чтение дела.

В Томске на Аполлинариевской улице два года назад произошёл обвал. Деревянный домик, ещё на вид крепкий, двухэтажный, с резным крылечком, вдруг осел в землю, словно под ним была яма. Примчалась полиция. Начали раскапывать. Лопата стукнула о что-то металлическое.

— Стой! Не трогать! — закричал городовой на землекопов.

Он спустился в яму, пощупал торчащий из земли тёмный выступ какого-то железного предмета и побелел. Не бомба ли, помилуй господи? Заторопился городовой, что духу на карачках вылез наверх и спрятался за углом. Но взрыва не произошло. Тогда он вернулся и увидел: натужась, люди тащат из ямы заржавленный типографский станок.

Оказалось, под домиком когда-то была вырыта и искусно замаскирована подпольная словопечатня. Никто о ней и не подозревал. Устроители, видимо, некоторое время тайно пользовались ею, потом по каким-то причинам забросили. В подземелье, оставшееся без присмотра, натекла вода, подгнили потолочные балки, перекосились дощатые стены, и всё само рухнуло.

Типографский станок, найденный на месте обвала, увезли в полицию. Началось следствие. Было это в апреле 1909 года. С тех пор по всей империи около двух лет петляли и петляли полицейские розыскные бумаги, пока наконец по предписанию одной из этих бумаг во Владикавказе недавно посадили за решётку человека, подозреваемого в том, что именно он и есть устроитель крамольной типографии в Томске.

На след этого человека ищеек охранки навело вот какое обстоятельство. Года за три до обвала на Аполлинариевской улице полиция производила в том же самом каверзном домишке обыск. Было это в 1906 году. Кто-то донёс, что в домике орудуют революционно настроенные личности, не то бомбы против царя делают, не то ещё что-нибудь. Бомб при обыске не нашли, всё же кое-кого задержали. Были арестованы и посажены в тюрьму несколько молодых ремонтных рабочих, живших во дворе в сарае. Чумазые, безграмотные пареньки от всего отпирались — ничего не знают и ни к чему не причастны. Но в Томске революционный 1905 год прошёл бурно, и много хлопот причинили властям именно фабричные, вроде этих самых ремонтников. Поэтому их упекли в тюрьму на разные сроки — кого на год, кого на два. а потом выпустили.

Фамилия человека, задержанного сейчас во Владикавказе, совпадала с фамилией одного из тех рабочих; было установлено, что прежде он жил в Томске, а сюда, на Северный Кавказ, прибыл два года назад...

— Да, — отозвался следователь на стук в дверь.

Ввели подследственного. Это был широкоплечий, приземистый молодой человек. В лежащей на столе розыскной бумаге говорилось: «глаза карие», «густые русые волосы», «большой крепкий лоб». Всё так, всё именно так, совпадение примет было полное. Но, как давно убедился следователь, внешние приметы часто ничего не стоят.

«Вот ежели бы можно было мозг сличать», — подумал следователь и кивнул вошедшему:

— Присаживайтесь, молодой человек. Кстати, у меня к вам небольшая просьба. Испортился мой вентилятор. Не могли бы вы его починить? Пытался сам, да ничего не вышло. Вот остался какой-то лишний винтик.

Подследственный присел, покосился на неподвижно застывшие лопасти вентилятора, на «лишний» винтик в белой сухой руке следователя и отвёл глаза к окну, так ничего и не сказав.

— Честное слово, тут нет подвоха, я не собираюсь вас в чём-то уличить, — продолжал следователь, — Вы сами не отрицаете ведь, что когда-то учились в ремесленном училище, потом стремились к инженерству. Значит, умеете!

Подследственный снова воззрился на «лишний» винтик, вдруг усмехнулся и взял его с ладони следователя. Потом минут пять молча ковырялся в вентиляторе. В его ловких руках тот довольно быстро завертел крыльями, загудел. И пока всё это происходило, следователь расплывшись в довольной улыбке, говорил о том, что приятно иметь дело с человеком, понимающим в технике. Как нужны и полезны империи такие умельцы! Нобель, например, ведь был простым инженером, а стал нефтяным королём, вся Россия освещается его керосином.

— Не его, — произнёс подследственный, — То вовсе не его керосин.

— Ну конечно, — словно бы соглашаясь, а на самом деле с иронией отозвался следователь, — ваши социальные взгляды мне известны. Вы, разумеется, сторонник учений, согласно которым блага природы должны принадлежать тем, кто их добывает. По идее красиво, спору нет. В ваши годы я тоже был либералом, но идеи остаются идеями, а экономика развивается своим ходом. Керосин принадлежит тому, кто его продаёт, а продаёт его в России фирма Нобель и К°.

Губы арестанта тронула усмешка:

— Аксиома не вечная, господин следователь.

— Ничто не вечно, — вздохнул тот и наклонился к лежащим в деле бумагам.

Начался очередной допрос.

2

Предписание следователю было такое: в порядке «отдельного задания» произвести предварительное выяснение личности арестованного — точно ли он тот самый ремонтный рабочий, который лет пять назад был задержан при обыске в домике на Аполлинариевской улице в городе Томске. После двухлетнего сидения в тюрьме тот рабочий был выпущен на свободу, и вскоре его не стало в Сибири. А сейчас полиция располагала данными, что именно он и был главным устроителем подпольной типографии.

Казалось, обнаружен именно тот человек.

Всё сходилось — фамилия, имя-отчество, — а подследственный начисто отрицал свою вину. Костриков? Да, он действительно Костриков. Сергей Миронович? И тут совпадение полное. Тем не менее он вовсе не то лицо, за которое его принимают. В Томске жил, учился, работал, всё верно, но «ремонтным рабочим» никогда не был и никакому аресту не подвергался. То был какой-то другой Костриков.

Во время допроса следователь часто подходил к окну и пил воду из стоящего там графина. Вода была горячей, и следователь морщился. Небо за окном ослепляло, как раскалённое железо. Проклятый юг! Поставь на полчаса графин на подоконник, и его нагреет лучами солнца так, словно кипяток пьёшь. Следователь не любил юга. Из окна были ясно видны снеговые вершины Главного Кавказского хребта. Белая островерхая шапка Казбека вставала совсем близко за городом. Следователь неприязненно смотрел на неё и всё морщился. Он с радостью сменил бы эту осточертевшую экзотику на более прохладные места Центральной России.

— Есть у вас кто-нибудь из родных в Томске? — бросал он на ходу вопросы арестованному, — Никого нет?.. Хм... Откуда же вы родом?

— Из Уржума...

— Уржум? Это где-то за Вяткой?

— Да. Место, так сказать, отдалённое.

— Вот где должно быть прохладно, не правда ли? Зимой — снега, летом — грибы, ягоды.

— Кроме снега, грибов и ягод, у нас там ещё много ссыльных, господин следователь.

— Ну, этого вы мне не рассказывайте, — хмурился следователь. — Политические разговоры я с вами вести не намерен. Моё дело установить, действительно ли вы есть тот самый Костриков.

— Я Костриков, но не тот. Думаю, вы и сами это отлично видите.

Следователь перенёс графин с подоконника на стол и задёрнул на окне портьеру. В комнате стало сумрачно и душно. Это была тесная, унылая каморка на втором этаже городской тюрьмы; вести здесь допрос — само по себе пытка. С грустным видом уселся следователь снова за стол и потянул к себе лист протокола допроса. Итак, что же писать?

В полумраке, царившем теперь в каморке, затаённо светились глаза подследственного. Высокий, крутой лоб, умный взгляд. В душе следователь был совершенно убеждён, что этот человек не имеет ничего общего с тем Костриковым, которого задержали пять лет назад в Томске. Ремонтный рабочий? Какие глупости! Не требовалось особой проницательности, чтобы определить: перед вами — человек с развитым интеллектом, начитанный, много знающий, несмотря на молодые годы.

С этим человеком можно было по-серьёзному поговорить о литературе и искусстве, он отлично разбирался в политике, хорошо знал историю. Как следователю было известно из допроса, Костриков не получил систематического образования, университета он не кончал, но по духовному развитию стоял на голову выше многих из тех, кто прошёл систематический курс наук.

А судя по материалам розыска, исходившим из томской полиции, тот, видимо другой, Костриков был простым, безграмотным рабочим. Даже расписаться не умел. Под протоколом о задержании, составленном помощником пристава в 1906 году, расписался крестиком.

Можно ли столь разительно измениться за пять лет? Следователь в это не верил. В жизни таких чудес не бывает. Кроме того, у следователя были и другие причины для сомнений. И весьма веские.

3

Несмотря на вечную изжогу и мучительные ощущения под ложечкой, следователь любил удовольствия жизни и ходил на все концерты и представления, которые давались в местном театре и городском саду.

И не раз на спектаклях и в саду среди гуляющей публики встречался следователю этот самый человек, бывший сейчас его подследственным.

Личного знакомства между ними, конечно, не было, но в таком сравнительно небольшом городе, как Владикавказ, трудно не знать или хотя бы не приметить друг друга. Тем более Костриков был на виду в силу самой своей профессии — он работал в местной газете «Терек» и часто помещал в ней весьма задиристые статьи. Подписывался он не «Костриков», а «Миронов», но ни для кого не составляло секрета, кто их автор. Вольнолюбивый дух статей обращал на себя внимание, читающей публике они нравились.

Зато «властям предержащим», в адрес которых летели стрелы, эти статьи доставляли немало хлопот.

Бывало, за иную чересчур резкую статью Миронова власти штрафовали газету, даже конфисковывали отдельные номера. Казаров — владелец газеты — платил штраф, терпеливо сносил цензурные неприятности, но не увольнял строптивого журналиста. Газета хорошо расходилась, и в остром пере Кострикова крылась в немалой мере причина её успеха у терских читателей.

Вот всё это и ставило следователя в тупик. Разум подсказывал, что тут полицейская ошибка. Но, приученный к осторожности, следователь не спешил с выводами.