Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Переписка 7

При свече 10

По списку 17

Петрарка 27

Таня 38

На Аптекарском острове. Повесть 59

Художница Горб Татьяна Владимировна родилась 27 апреля 1935 года в Ленинграде.

В 1954 году Татьяна Горб поступила на графический факультет в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Занималась у отца Владимира Горба и других художников. В 1961 году окончила институт по мастерской профессора Михаила Таранова с присвоением квалификации художника-графика. Дипломная работа — оформление и иллюстрации к роману Э. М. Ремарка «Три товарища».

Живописную манеру художниц отличают сдержанный колорит, интерес к разработке тональных отношений и светотеневых модуляций. Индивидуальный стиль Татьяны Горб складывался под влиянием личности и творчества отца, известного ленинградского художника-портретиста и педагога, профессора Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Горб Владимир Александрович родился 31 декабря 1903 года в Одессе. В 1926 после окончания Одесского художественного института приехал в Ленинград. Его дипломная работа — «Защита Ленинграда. Строительство».

Свыше полувека Владимир Горб посвятил педагогической работе, сначала в Таврическом художественном училище (1930—1931), затем в Средней художественной школе при Всероссийской Академии художеств (1937—1947, директор в 1942—1947) и Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1931—1979), профессором которого он являлся с 1972 года. В феврале 1942 года Владимир Горб, сменив директора СХШ К. М. Лепилова, руководил эвакуацией Средней художественной школы из блокадного Ленинграда сначала в Тбилиси, а затем в Самарканд.

Из воспоминаний Эрнста Неизвестного:

Ну да, после войны я вернулся. Так сказать, средней художественной школы образование у меня было, даже в Самарканде приняли меня на 1-й курс по специальным предметам, по предметам моим: скульптура, рисунок. А общеобразовательной у меня не было десятилетки окончено. Поэтому когда я вернулся, я поступил в какую-то школу рабочей молодёжи или ещё какую-то, в общем, какую-то второсортную школу.

Ну, сдал довольно легко, потому что после того, что я пережил, это - детские орешки. Поехал в Ленинград, решил остаться. Я любил Ленинград, любил Академию ленинградскую и школу при Академии. Там был директор...

Вообще, это переживание было отчаянное, которое к определённому сорту интеллигенции, или к интеллигентщине, осталось у меня навсегда, как неприязненное. Дело в том, что перед тем, как уйти добровольцем, я нахулиганил там, в школе. Не хочу сейчас вспоминать об этом, это не делает мне чести: нахамил, и даже оскорбил физически директора.

Прошло столько событий. Мировая война, столько крови, столько страданий, что, честно говоря, этот проступок хулиганский, в общем, безобразный, у меня вылетел из памяти. И когда я приехал, на костылях, с медалями, пришёл в здание нашей школы, а там такая была директриса Подлясская, когда она меня увидела, она закричала: «Товарищ Горб, товарищ Горб, этот хулиган вернулся».

И вдруг выскочили отовсюду люди какие-то. Меня встретили не как героя войны, а как беглого каторжника, преступника. Меня это так потрясло. Ну, обыкновенное мальчишеское хулиганство. Прошла война, я ранен, что за обывательщина такая!

Я просто был поражён, оскорблён и удивлён. И вот этот факт наложил на меня отпечаток нелюбви к некоторому интеллектуальному салону.

Потому что это были люди интеллектуального салона. Я тогда не задумывался, что Горб - еврей, у меня таких мыслей не было. Я пошёл (забыл сейчас фамилию) к директору Академии, главе Академии ленинградской, и пожаловался. Я говорю: «Ну помогите, учиться хочу в Академии, но они меня так приняли».

Он начал нести какую-то околесицу, мол, евреи захватили власть и никого не пускают. Тогда я его одёрнул, я сказал: «Я еврей тоже, моя мама. Я не хочу этого слышать». Он сказал: «Какой ты еврей! Еврей, севший на коня, уже не еврей». На всю жизнь запомнил.

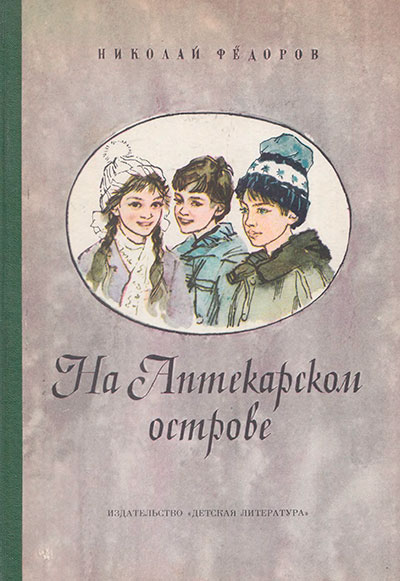

Аннотация. Третья книга ленинградского писателя Николая Фёдорова. Она о том, как много может в жизни человек, даже если он ещё ребёнок. А секрет его могущества и прост и сложен — это доброе сердце.

ПЕРЕПИСКА

В воскресенье утром папа сказал:

— Тебе письмо.

— Мне? — удивился я.

Никогда в жизни я ещё не получал писем. Открытка, правда, пришла один раз. Да и то из библиотеки. Чтоб я срочно книгу вернул. А тут вдруг письмо.

Я покрутил конверт, посмотрел его на свет и даже понюхал. Самое настоящее письмо, с маркой и со штемпелями. Только без обратного адреса. Я взял ножницы, аккуратно отрезал тоненькую полоску от конверта и достал письмо.

Вот что там было написано:

«Привет, Серёга!!!

Как ты живёшь? У меня всё хорошо. А у тебя? Ты, наверное, здорово удивился, когда моё письмо получил. Я и адрес обратный нарочно не написал. Чтоб ты удивился. Послезавтра пойду в секцию тенниса записываться. Хочешь, пойдём вместе. Пока всё.

Пойду письмо опускать. Почтовый ящик как раз на вашем доме висит. Так что, может, зайду. Но про письмо ничего не скажу.

Напиши мне ответ.

Петров Гена».

Так это ж Генка! Во даёт! Я его только вчера вечером видел. Да и в школе целый день вместе были.

Я подбежал к телефону и набрал Генкин номер.

— Генка, здорово! А я твоё письмо получил.

— Получил, да? — обрадовался он. — Ну как, ты удивился?

— Ещё бы. Мне раньше никто не писал. А тут вдруг папа письмо приносит. Только вот в секцию теннисную мы с тобой ещё вчера ходили записываться. А ты пишешь, что послезавтра пойдём.

— Так это ж я в четверг писал. Письмо что-то долго шло. Ну, ничего. Ты только обязательно ответ напиши.

И я сел писать ответ.

«Здорово, Генка!

Получил твоё письмо. Давай сегодня вечером пойдём на рыбалку. У меня крючки новые.

У нас идут дожди. Больше не знаю, чего писать. Пока.

Серёга».

Когда я вышел на улицу, чтобы письмо опустить, я вдруг подумал: как же Генка узнает, что я его на рыбалку зову, если письмо целых три дня идёт? И тогда мне пришла идея. А зачем, собственно, его по почте посылать, если Генка через три дома от меня живёт? Пойти да опустить к нему в ящик!

Так я и сделал.

А когда домой вернулся, Генка уже звонит мне.

— Серёга, я письмо твоё получил! Меня папа как раз за газетами послал. Открываю ящик, — а там письмо. Это ты здорово придумал — сразу в ящик положить! Кстати, у нас тоже дожди идут.

— На озеро-то пойдём? — спросил я.

— Пойдём конечно! Я папину плащ-палатку возьму.

Потом я стал готовить удочку. А через час пришёл Генка.

— Держи, — сказал он и протянул конверт. — Это я ответ накатал. Сначала я хотел, как ты, в ящик опустить. Потом подумал: а вдруг вы сегодня за почтой больше не пойдёте? Вот и принёс.

Я открыл конверт и прочитал:

«Привет, Серёга!

Получил твой ответ. Сейчас приду.

Гена».

И мы пошли на озеро.

ПРИ СВЕЧЕ

— И чего тебе взбрело в голову притащить Полкана в школу?! Как маленький, честное слово!

— Да ладно ты, не гуди, — вяло отмахнулся Генка. — Кто же мог подумать, что он к Ирине в портфель заберётся.

Полкан — это маленький рыжий хомячок, которого Генкина тётка недавно подарила ему на день рождения. Тётка почему-то никак не может понять, что Генка давно вырос и что дарить ему сахарных петушков на палочке и плюшевых медвежат несколько поздновато. Вот и на этот раз она принесла хомяка, с которыми так любят возиться в детских садах. А Генка давно мечтал иметь собаку, большую и лохматую. Поэтому он, не долго думая, и назвал маленького зверька древним собачьим именем.

И вот сегодня, когда Генка зачем-то притащил хомяка в школу, тот взял и сбежал от него на уроке ботаники. Пока Генка ползал под партой, пытаясь найти беглеца, я вдруг с ужасом увидел, как Полкан ловко вскарабкался по ножке учительского стула и юркнул в портфель Ирины Васильевны.

— Генка, — зашипел я, таща его из-под парты, — он к Ирине в портфель залез!

Генка обалдело на меня посмотрел и прошептал:

— Что же делать?

В ответ я только пожал плечами. И действительно, не говорить же в самом деле: Ирина Васильевна, у вас в портфеле хомяк сидит.

Развязка наступила быстро. Ирина Васильевна закончила объяснять новый материал, чихнула и полезла в портфель за платочком. Мы с Генкой замерли, ожидая самого худшего. Но учительница проявила завидное хладнокровие. Лишь на секунду она задержала руку в портфеле, чуть изменившись в лице. Потом спокойно достала оттуда Полкана и произнесла ледяным голосом:

— Кто принёс в класс хомяка?

Ребята было засмеялись, но сразу вдруг притихли и замолчали. Генка обречённо встал.

— Прекрасно, — сказала Ирина Васильевна и нехорошо улыбнулась. — У меня такое впечатление, Петров, что ты деградируешь прямо на глазах.

— Почему это деградирую, я не деградирую… — забубнил Генка себе под нос.

— Нет, деградируешь, — жёстко повторила Ирина Васильевна страшноватое слово. — Чем иначе объяснить твоё поведение. Вместо того, чтобы думать, как исправить свои двойки, ты приносишь в класс животных. Ну вот что. Хватит! Завтра же приведи своих родителей в школу. Или нет, я сама, слышишь, сама сегодня вечером к вам зайду. А сейчас можешь забрать своего грызуна. — И она протянула напуганного хомяка ещё более напуганному Генке.

И вот теперь мы сидели в Генкиной квартире и гадали, кто придёт раньше: учительница или родители?

— А когда твои должны быть? — спросил я.

— Мама-то поздно придёт, — ответил Генка. — У неё сегодня курсы. А вот папа — не знаю. Наверное, вовремя… Эх, началось бы сейчас землетрясение! Или хоть бы свет в квартире погас, что ли. Придёт Ирина — света нет, родителей нет, ну она и уйдёт.

— А что толку, — сказал я. — Уйдёт, а завтра снова придёт.

— Ну, завтра… Кто там знает, что завтра будет.

— Глупо, — сказал я.

— Нет, не глупо, — упрямо повторил Генка. — Света не будет, родителей пока нет…

— Ну, заладил, как пономарь. Вот мне папа недавно одну интересную штуку рассказывал. Раньше, давно, при царе ещё, преступников не только на каторгу отправляли, но и ко всяким телесным наказаниям приговаривали. Так вот, писатель Достоевский вспоминает такие случаи, когда каторжники перед самой экзекуцией из тюрьмы бежали или ещё какое-нибудь преступление делали. Прямо там, в тюрьме. Пусть, значит, снова следствие будет, суд будет, только чтобы оттянуть эту самую экзекуцию.

— Зачем это ты мне всё говоришь? — с подозрением спросил Генка.

— А затем, — сказал я, — что ты мне этих самых каторжников напоминаешь.

— Да отстань ты со своими каторжниками! — разозлился Генка. — Подумал бы лучше, как выкрутиться.

— А чего тут думать, — сказал я. — Хочешь, чтобы свет в квартире погас? Пожалуйста. Вывинти пробки — и все дела.

— Гений! — сказал Генка и просиял. — Фарадей! Так мы и сделаем. Света нет, родителей нет, она и уйдёт. Ну, чего ей без света сидеть.

Я понял, что Генка вбил себе в голову эту дурацкую идею и что никакими силами её теперь оттуда не вышибешь.

Через десять секунд света в квартире не было.

— Темно-то как, — сказал Генка.

— Темно, — согласился я.

— Это хорошо, — сказал Генка. — В такой темнотище долго не усидишь.

И тут раздался стук в дверь. Генка, робея, пошёл открывать, а я остался в комнате.

— Дома родители? — услышал я металлический голос Ирины Васильевны.

— Н-нету, — заикаясь ответил Генка. — С работы вот ещё не пришли.

— Ничего, я подожду. Я никуда не тороплюсь. И включи же наконец свет!

— И свету нету, — сказал Генка. — Прямо сейчас взял вдруг и погас. Пробки, наверное, перегорели. Или это… напряжение куда-нибудь упало.

— Неважно, — прервала Генкино бормотание Ирина Васильевна. — Разговаривать можно и в темноте. Я не в шахматы пришла играть. Проводи меня. И дай хоть руку, что ли! Ничего ж не видно.

В дверях комнаты появились смутные силуэты учительницы и Генки.

Ирина Васильевна села на диван, а Генка остался стоять.

Наступило молчание.

И тут я понял, в каком дурацком положении я оказался. Я сидел на стуле в совершенно тёмном углу комнаты, и учительница совершенно не подозревала о моём присутствии. Мне стало совсем неловко, и я, чтобы как-то дать о себе знать, легонечко так начал покашливать.

— Ой, что это! — испуганно вскрикнула Ирина Васильевна. — Тут ещё кто-то?!

— Это я, Ирина Васильевна, — сказал я. — Я тут в углу.

— Господи, Крылов! Как ты меня напугал. Гена, да найди же хоть свечку Какую-нибудь! Нельзя же так!

— Свечку? Сейчас посмотрю. Была вроде где-то. — И Генка поплёлся в другую комнату. Наверное, до него стало доходить, что его глупая затея с пробками провалилась.

Через минуту он вернулся с зажжённой свечой.

— Теперь подставку какую-нибудь возьми или блюдце, — сказала Ирина Васильевна. — Воск же будет капать.

— Генка, — сказал я, — у вас подсвечник, кажется, был. Помнишь, ты им ещё орехи колол.

Генка залез на стул, достал со шкафа старый бронзовый подсвечник и вставил в него свечу. По комнате забегали красноватые причудливые тени.

Ирина Васильевна сидела молча, неотрывно глядя на маленький живой язычок пламени, и лицо её вдруг показалось мне каким-то другим, незнакомым. И уже совсем неожиданно она сказала:

— Новый год скоро. Сейчас на улице я видела, как люди ёлки несли.

— Это верно, — сказал Генка, ободрённый таким началом. — У нас тут ёлочный базар недалеко.

— А вот в Италии, — сказал я, тоже осмелев, — есть такой очень интересный обычай. Там под Новый год люди выбрасывают на улицу всякие старые, ненужные вещи. Прямо из окон бросают.

— Это зачем ещё? — спросил Генка.

— Ну, как бы жизнь хотят новую начать. А всё старое, плохое — за борт.

— Хороший обычай, — сказал Генка. — Если бы у нас был такой, я бы в первую очередь свой дневник выбросил.

Мы засмеялись, а потом Ирина Васильевна сказала:

— Когда я была примерно в вашем возрасте, мы жили на Васильевском острове в большущей коммунальной квартире. И почти в каждой семье были дети. Ну и, конечно, под Новый год каждая семья покупала ёлку и сначала оставляла её в прихожей, у входной двери. Там иногда по девять-десять ёлок стояло. И как же здорово пахло этими ёлками в квартире! Я, бывало, из школы приду, встану в прихожей, стою и нюхаю. А теперь, когда муж ёлку домой приносит, я только и думаю о том, сколько после неё мусора будет.

Ирина Васильевна замолчала, а мы с Генкой сидели разинув рты и ничего не понимали. Потом она взяла со стола подсвечник и внимательно его оглядела. Огонёк свечи задрожал, и все предметы в комнате будто зашевелились, задвигались.

— А колоть орехи подсвечником не стоит, — сказала Ирина Васильевна. — Посмотрите, какая вещь-то красивая. И слово хорошее: ПОД-СВЕЧНИК. Звучит, по-моему, гораздо лучше, чем, скажем, «люминесцентная лампа».

— Ясное дело, лучше, — сказал Генка, и даже в полумраке я видел, как сияла его физиономия. — И понятное к тому же: ставь, значит, его под свечу — и все дела. А то читаю в одной книжке: граф схватил канделябр и ударил незнакомца по голове. Что, думаю, за канделябр такой. Кочерга, что ли? Оказывается, обыкновенный подсвечник.

Ирина Васильевна весело засмеялась, и в этот момент хлопнула входная дверь.

— Генка! — послышался голос Николая Ивановича. — Почему такая темнотища? Света, что ли, нет?

— Пап, ты? А к нам вот Ирина Васильевна пришла, — невпопад ответил Генка и почему-то добавил: — В гости.

— Очень приятно, — сказал Николай Иванович. — Сейчас, одну минуту. Я только со светом разберусь.

Я услышал, как чиркнула спичка и через секунду послышался растерянный голос Генкиного папы:

— Но, товарищи… Тут же нет пробок?!

Наступила нехорошая пауза. А потом Николай Иванович произнёс голосом, не предвещавшим ничего хорошего:

— Геннадий! Где пробки?!

Генка молчал, и я был уверен, что сейчас он, как те каторжники из романа Достоевского, дунул бы куда-нибудь подальше. А землетрясение или цунами подошло бы как нельзя кстати. Одним словом, назревал скандал.

И в этот щекотливый момент Ирина Васильевна вдруг вышла в коридор и спокойно так сказала:

— Николай Иванович, не надо. Не ищите пробки. У нас тут свечка горит. Давайте так, при свече посидим.

ПО СПИСКУ

Новый год мы с родителями ездили встречать в Москву к папиной сестре. А когда рано утром второго января возвращались домой, я ещё издали увидел около нашей парадной знакомую Генкину фигуру. Фигура нетерпеливо топтала чистый, свежевыпавший снежок и хлопала замёрзшими ладонями, словно аплодируя нашему появлению.

— Здорово, — сказал я небрежно и даже вроде бы сердито, потому что был страшно рад видеть Генку. Ведь мы с ним не встречались целый год! — Чего это тебе не спится, мыслитель?

— Какой там сон! — закричал Генка и замахал руками. — Некогда сейчас дрыхнуть. Дуй быстрей домой, делай там что тебе надо и живо выходи. По дороге всё расскажу.

Я не стал препираться и выяснять подробности, а побежал наверх. Уж если Генка в каникулы в девять часов утра на ногах, то сопротивление бесполезно.

— Куда идём? — спросил я, когда мы шагали по улице.

— В изостудию, — деловито ответил Генка. — Будем учиться живописи.

— Всё понятно. А торопимся мы потому, что к вечеру нужно закончить картину «Явление Христа народу».

— Ничего тебе не понятно, — сказал Генка и остановился. — Ну-ка, вспомни, о чём Татьяна Алексеевна на последнем уроке перед каникулами нам говорила? О призвании говорила. О том, что в каждом человеке талант сидит, говорила. Надо только суметь его найти. А как его, спрашивается, найдёшь, если мы с тобой, кроме школы, уроков да шайбы с клюшкой, ничего не видим.

— Почему это ничего? — сказал я. — В первой четверти, к примеру, мы на «Щелкунчика» ходили.

— Вот именно, — сказал Генка. — А во мне, может, какой-нибудь Семёнов-Тян-Шанский сидит. Или братья Райт.

— Так сразу вдвоём и сидят?

— Что значит «вдвоём»?

— Ну, братьев, их же двое было.

— Да ну тебя! — отмахнулся Генка. — В общем, ты как хочешь, а я свои таланты зарывать в землю не намерен.

— Ладно, ладно, успокойся. Никто тебя не заставляет таланты зарывать. Да и земля сейчас мёрзлая, не очень-то покопаешь. Но имеется вопрос: а почему, собственно, ты в кружок рисования записался? Может, в тебе, к примеру, Шуберт сидит? Или Мичурин? А ты, вместо того чтобы сочинять фуги и кантаты или морковку с виноградом скрещивать, будешь из папье-маше груши срисовывать.

— Наконец-то твоя голова начинает соображать, — снисходительно ответил Генка и торжественно извлёк из кармана какую-то бумажку.

— Это чего ещё? Список талантов? — спросил я.

— Почти, — сказал Генка. — Это, мой друг, список кружков, куда я записался. Ну и для тебя двери не закрыты. Значит, так. Сейчас у нас живопись, потом драмкружок, потом авиамодельный, затем лепка, бальные танцы и вечером лобзик. Завтра юннаты, инкрустация по дереву, шахматы, художественная вышивка и это… Эх, чёрт, не могу прочесть… Ага, разобрал: юный эн-то-мо-лог. Во как!

— А это что за зверь?

— Точно не знаю. Кажется, про блох что-то. Ещё у меня в запасе мелодекламация, горн и барабан, резьба по ганчу, художественный свист и юный друг пожарных. Так что со мной не пропадёшь. Пошли быстрее.

В изостудии занятия уже шли полным ходом. В кресле у окна на небольшом возвышении неподвижно сидел старичок преподаватель. Сначала мне показалось, что он нарочно так тихо сидит, а все художники его рисуют. Но потом я понял, что ошибся: старичок просто дремал, подперев рукой красивую седую голову.

— Простите, пожалуйста, — громко сказал Генка. — Опоздал немного. Товарища вот привёл. Тоже очень способный.

— Проходите, молодые люди, проходите, — встрепенулся старичок. — Возьмите вон из того шкафа пирамиду и приступайте. Работаем над светотенью. Очень важный аспект живописи! Очень! Я бы сказал, фундамент рисунка. Вспомните, как мастерски использовал приёмы светотени Архип Иванович Куинджи! Какие потрясающие световые эффекты!

— Мы помним, — сказал Генка. — Вы не волнуйтесь. Всё сделаем, как у Архипа Ивановича. Нам бы только карандашики и линейки.

— Карандаши в шкафу. Там и бумага. А линейки… Постойте, постойте, при чём здесь линейки?

— Ну как же, размеры с пирамидки снять. Да и криво без линейки получится.

Не знаю, что такого смешного сказал Генка, но хохот в студии стоял необыкновенный. А старичок преподаватель даже прослезился и почему-то погладил Генку по голове.

— Размеры, говоришь, снять, — повторял он, вытирая глаза платочком.

Я ещё только начал штриховать одну грань пирамиды, когда Генка толкнул меня в бок и сказал:

— У меня готово. Кривовато, правда. Ну да ладно. В следующий раз надо из дома линейки захватить. А они пускай без линеек тут пыжатся.

Я посмотрел на Генкин рисунок и ахнул:

— Да ты что?! Это ж халтура.

— Ничего, сойдёт. Некогда нам тут с тобой светотени разводить. Мы уже в драмкружок опаздываем.

Генка повернулся к толстому белобрысому живописцу, сосредоточенно рисовавшему гипсовую голову какого-то древнего грека:

— Послушай, Айвазовский, как преподавателя зовут?

Мальчишка нехорошо ухмыльнулся и сказал:

— Илья. Ефимович.

Я сразу какой-то подвох почуял, но не успел ничего сделать. Генка встал и громко сказал:

— Илья Ефимович, разрешите нам с товарищем уйти. У нас, понимаете, дело очень срочное. По пионерской линии.

И снова все живописцы хохотать начали, а старичок преподаватель, насмеявшись, сказал:

— Вы только обязательно ещё приходите. Не забывайте нас. С вами, знаете ли, жить веселее.

И только в коридоре я вспомнил, что Ильёй Ефимовичем звали художника Репина, нарисовавшего знаменитую картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Об этом я и сообщил Генке, пока мы бежали в драмкружок.

— Ну, паразит, Айвазовский, — сказал Генка и потряс кулаком в воздухе. — Ладно, я ему при случае такие светотени наведу, будет помнить.

В драмкружке царила невероятная суета и неразбериха. Готовилась премьера спектакля «Баба-Яга и ЭВМ». Маленькая круглолицая преподавательница, походившая скорей на старшеклассницу, вихрем носилась по залу, отдавая команды.

— Анна Андреевна, новенькие пришли! — крикнул кто-то из артистов, заметив наше появление.

— Очень кстати, очень кстати, — затараторила Анна Андреевна, подбегая к нам. — Дефекты речи имеются? Картавость, шепелявость? Впрочем, это не важно. Главное, чтоб не было заикания. Заикания нет?

— Нет, — ответили мы хором.

— Вот и отлично. Будете играть собак. Давайте на сцену, живенько!

— А текст? — спросил Генка. — Мы же текста не знаем?

— Текст простой: гав! гав! И главное помните: вы очень злые, заколдованные собаки. Расколдовать вас может только ЭВМ, если пионер Вася правильно заложит в неё программу. Свирепый Змей Горыныч поручил вам охранять вход в пещеру, где лежит волшебный транзистор. После слов мельника: «Только бы Змей Горыныч не проснулся» — вы выскакиваете из пещеры и с лаем гонитесь за королём и мельником. Всё понятно?

— Понятно, — сказал Генка. — Исполним в лучшем виде, как у Архипа Ивановича. На клочки разорвём, если надо.

— На клочки не надо, — сказала преподавательница. — Король, мельник, Змей — все на сцену! Начинаем!

Нас с Генкой посадили за спинку стула, видимо означавшего вход в пещеру. Рядом, за другим стулом, расположился Змей Горыныч — бледный, худенький мальчишка, с длинными пушистыми ресницами.

И репетиция началась.

Мельник подошёл к краю сцены и, широко улыбнувшись, добродушно сказал:

— Темень-то какая. Ни зги не видать. Хоть бы свет зажгли.

— Какой свет?! Что ты несёшь, Брындин?! — замахала руками Анна Андреевна. — У тебя по тексту: хоть бы луна взошла. Ты же в диком лесу находишься. И перестань наконец улыбаться как дефективный.

— Больше не буду, — сказал мельник и, ещё шире улыбнувшись, снова произнёс: — Темень-то какая. Ни зги не видать. Хоть бы свет зажгли.

— Тьфу ты, господи! — чуть не плача, закричала преподавательница. — Дался же ему этот свет! Король, зажги свет! Выключатель рядом с тобой.

— Так светло же, Анна Андреевна, — сказал король. — Вон солнце прямо в окно шпарит.

— Всё равно зажги! Брындину темно! А теперь сначала!

— Темень-то какая. Ни зги не видать, — в третий раз затянул мельник и, взглянув на потолок, где загорелись лампы, облегчённо закончил: — Хоть бы луна взошла.

— Смотри, мельник! — закричал король, да так, что у меня в ушах зазвенело. — Обманешь — не сносить тебе головы!

— Не извольте беспокоиться, ваше величество, — ответил мельник, растянув рот до ушей. — Пришли, кажись. Вот и дуб засохший.

— Стоп! — закричала Анна Андреевна и вскочила на сцену. — Ну, ответь мне, Коля: чему ты улыбаешься?! Тебе ведь голову хотят отрубить, а ты улыбаешься. Может, праздник у тебя какой? День рождения там или свадьба? Ты скажи нам, мы все вместе порадуемся, поулыбаемся, а потом работать начнём.

— Мельник, кончай скалиться! — зашипел Генка. — Мы из-за тебя в авиамодельный опаздываем.

Но как только репетиция возобновилась, бестолковый мельник опять начал улыбаться, путать текст, называть короля «вашим благородием» и снова просил включить свет.

— Всё! — решительно прошептал Генка. — Больше мы не можем здесь торчать. Надо смываться!

— Неудобно, вроде, — сказал я. — Мы ж ещё ни разу не лаяли.

— Ничего. Пусть кто-нибудь другой полает. — Генка на четвереньках перебрался к худенькому мальчишке, терпеливо сидевшему за соседним стулом. — Слушай, Горыныч, полаешь за нас, а? Ты всё равно ничего не делаешь. А мы опаздываем.

— Я не могу, — сказал Змей Горыныч. — Мне сейчас храпеть нужно будет.

— Ничего. Похрапишь, потом полаешь. Ты, сразу видно, способный. Не то что этот дубина-мельник.

И, воспользовавшись тем, что измученная преподавательница в десятый раз стала допытываться, почему мельник улыбается, мы выскользнули из зала.

В авиамодельном кружке мы выпиливали какие-то нервюры и куда-то приклеивали элероны. А может, наоборот: приклеивали нервюры и выпиливали элероны. Теперь я уже не помню. Потому что ни выпилить, ни приклеить мы не успели: пора было торопиться в кружок лепки. «Не беда, — говорил Генка. — В следующий раз доделаем. Не хуже будет, чем у Архипа Ивановича». И чего он пристал к Архипу Ивановичу, до сих пор не понимаю.

В кружке лепки мне дали задание вылепить утку, а Генке — свинью. Генка долго и задумчиво мял в руках пластилин, а потом вдруг громко, на всю студию сказал: «Темень-то какая. Ни зги не видать. Хоть бы свет зажгли».

После лепки в коридоре Генка достал свою бумагу со списком и сказал:

— Тэк-с, что у нас теперь по списку? Ага, сейчас бальные танцы, а вечером лобзик.

— Нет, — сказал я. — С меня хватит! Не хочу больше ни танцев, ни лобзика. И вообще, ничего больше не хочу. Рехнёшься тут с тобой!

— Я это предвидел, — сказал Генка голосом инспектора Мегрэ. — Конечно, ходить раз в год на «Щелкунчика» и играть в «балду» легче. Никаких тебе хлопот, и главное, голова в покое. Как тыква на витрине.

— Лучше в «балду» играть, чем тут по лестницам вверх-вниз без толку носиться. А талант, если он есть, сам себя покажет. Лермонтов уже в шесть лет стихи писал. И ни по каким кружкам не таскался.

— Серый человек. Лермонтов при царизме жил. Тогда не то что кружков — радио не было. А в наше время он бы небось с трёх лет поэмы писал. Да чего я тебя агитирую. Не хочешь, как хочешь. Упрашивать не буду.

И Генка побежал в танцевальный зал.

До конца каникул Генку я почти не видел. Лишь однажды вечером он пришёл ко мне посмотреть хоккей. Передавали центральный матч сезона. Когда начался второй период, Генка уснул. Во сне он вскрикивал, что-то бормотал об Архипе Ивановиче, и мой папа даже предложил проводить его до дома.

В последний день каникул с утра стояла отличная погода. Ярко светило солнце, а морозное небо было чистое и ослепительно синее. Я взял клюшку и коньки и вышел из дому. И вот тут я увидел Генку. Зрелище было великолепное! Широко расставив ноги, в расстёгнутом пальто и в шапке набекрень, Генка стоял посреди двора. В руках он держал огромный дворницкий лом. Лом взлетал над Генкиной головой и с глухим ударом врезался в искрящийся лёд. Золотые брызги весело разлетались в разные стороны.

Вдоволь насладившись картиной, я сказал:

— Решил всё-таки зарыть таланты в землю.

Генка перестал долбить и вытер рукавом пот со лба:

— Слушай, Серёга, не нервюруй меня. То есть, я хотел сказать, не нервируй. А нервюра — это в самолёте такая штука. В хвосте, кажется. Или в носу…

И он с удвоенной силой обрушил лом на ледяную корку.

Потом мы вместе пошли на каток. И первый раз за все каникулы наша команда выиграла. Потому что на воротах стоял Генка.

ПЕТРАРКА

— Серёга, ты когда-нибудь любил? — спросил Генка и покосился на меня.

— А как же, — ответил я. — Много раз.

Генка любит загнуть что-нибудь такое. Я к этому привык. То он вдруг спросит, почему обезьяны больше в людей не превращаются, то — отчего лысина блестит.

— А вот скажи, — продолжал он, — ты о Петрарке слышал?

— Вроде слышал. Композитор, кажется.

— Сам ты композитор. Петрарка — это итальянский поэт. Гуманист. Понимаешь, влюбился он в одну девушку. Лаурой её звали. И видел-то он её всего несколько раз, и то мельком. Но так влюбился, что стал с тех пор гениальные стихи писать. Сонетами называются. Так его любовь вдохновила. Не влюбись он, — может, за всю жизнь и строчки бы не написал.

— Уж не влюбился ли ты сам? — спросил я.

— Нет, — вздохнул Генка. — А стоит попробовать. Представляешь, я влюбляюсь, как Петрарка, у меня появляется вдохновение, и я становлюсь знаменитым поэтом или художником. А может, и учёным. И открываю в её честь новый вирус!

— А если нет?

— Что нет?

— Ну, если влюбишься и не станешь ни поэтом, ни учёным?

— Этого не может быть. Надо только хорошенько влюбиться.

— Так давай попробуй, — стал я его заводить. — У тебя кто-нибудь на примете есть?

— Да как тебе сказать… Знаешь учительницу музыки из среднего подъезда? У неё ещё Васька Лапшин занимался.

— Что?! — я вытаращил глаза. — Так она же старая. Ей лет двадцать пять!

— Двадцать пять — это ещё не старая. А потом, мне же только для вдохновения. Вон, кстати, она сама идёт.

И действительно, по двору с нотной папкой в руках шла учительница.

— Генка, — сказал я, — ты заметил, что когда она идёт, то всегда вниз смотрит. Будто ищет чего.

— Ничего она не ищет. Просто она всегда в мыслях. Творческая натура. Я, может, поэтому её и выбрал.

Учительница поравнялась с нами. Я шагнул к ней навстречу и спросил:

— Скажите, пожалуйста, который час?

Она подняла голову и непонимающе взглянула на меня из-под толстых стёкол очков.

— Простите, что вы сказали?

— Времени сколько, не скажете?

Она ответила и пошла дальше.

— Ну как? — спросил я. — Чувствуешь чего-нибудь?

— Вроде чувствую, — неуверенно сказал Генка. — Попробую-ка сегодня стих написать. А потом твоему отцу покажем. Он ведь в газете работает.

На следующий день Генка пришёл ко мне и притащил стих. Вот что у него получилось:

Когда на дальнем крае света,

Рассыпав зайчиков в пруду,

Исчезнет колесница Фета,

Я вновь на пир любви иду.

А ты сидишь в ланитах синих,

И в пурпуре твои глаза,

На длинных ресницах звонкий иней,

А по плечу ползёт оса.

Папа прочитал стих, покашлял в кулак и сказал:

— Придётся мне, Геннадий, твоё стихотворение покритиковать. Начнём с колесницы Фета. Допустим, поэт Афанасий Афанасьевич Фет и имел какую-нибудь колесницу. Но при чём она здесь, в твоём стихотворении? Ты, видимо, хотел написать Феб. Так в мифологии называли бога Солнца. Дальше. Твоя героиня сидит в синих ланитах. Ланитами поэты прошлого называли щёки. Так что сидеть в ланитах, да ещё синих, никак нельзя. Потом, что это за пурпурные, то есть ярко-красные, глаза? Почему на ресницах вдруг иней, да ещё звонкий? И наконец, оса, ползущая по плечу. Ты думаешь, это очень образно?

Генка ничего не думал и подавленно молчал.

— Вот что я тебе скажу, Гена, — продолжал папа. — То, что ты стихи пробуешь писать, это замечательно. Но сейчас я дам тебе один совет: пиши проще, пиши о том, что ты хорошо знаешь и что тебя волнует. И никогда не пытайся подделываться под кого-то.

На другой день в школе Генка целиком погрузился в творчество. Он грыз ручку, чесал затылок и был так рассеян, что умудрился на своей любимой истории схватить двойку.

— Ну как? — спросил я его на перемене.

— Туго, — ответил он. — Знаешь, мне кажется, стихи — не моя стихия.

— Всё понятно, — сказал я. — Недолго тебя любовь вдохновляла. Наболтал — и в кусты.

— Ничего не в кусты. У меня к стихам способностей нет. Гены не те.

— Слушай, а может, тебе надо с учительницей поближе познакомиться. Ты ведь всё-таки не Петрарка. Давай под каким-нибудь предлогом зайдём к ней сегодня.

— Зайти, конечно, можно. Только что мы скажем? Что водопроводчики?

— Зачем. Собираем макулатуру.

— Слишком избито. Вот, может, сказать, что мы следопыты? Собираем материалы о героях гражданской войны.

— Ну, конечно. И спросим, не служила ли она в Первой Конной? Ладно. Придумаем на месте. Ты идёшь?

— Иду, — твёрдо сказал Генка.

Вечером мы стояли около двери учительницы и долго не решались позвонить. Наконец Генка глубоко вдохнул и нажал кнопку звонка.

Вскоре дверь распахнулась, но на пороге стояла не учительница, а её тётка Алевтина. Мы совсем забыли, что учительница живёт с тёткой, злющей как мегера.

Увидев нас, она закричала:

— Вы что хулиганите! Вчера почтовые ящики подожгли, а сегодня уже до квартир добрались!

Такого оборота мы не ожидали и растерялись.

— Мы… мы… ничего не хулиганим, — заикаясь, сказал я.

— Следопыты мы, — сказал Генка, тоже, видно, струсив. — Вы в этой… в Первой Конной не служили?

— Что?! — взревела Алевтина. — Я вам покажу конную!

И она угрожающе двинулась на нас.

Я понял, что пора удирать. Но тут, на наше счастье, вышла учительница.

— Что тут происходит? В чём дело, тётя? — спросила она.

— Хулиганьё! И дома от них покоя нет! — кипела Алевтина.

Учительница вопросительно посмотрела на нас. Тут я пришёл в себя и как можно спокойнее сказал:

— Мы к вам, Татьяна Алексеевна. По делу.

— Ну, раз по делу, проходите, — сказала она. — А вы, тётя… Что же вы так гостей встречаете?

— Гостей! Метлой таких гостей, — заворчала Алевтина и недовольно отступила.

Мы вошли в квартиру. В комнате учительница усадила нас на диван.

— Ну что у вас, ребята? — спросила она.

Надо было что-то говорить. И я начал.

— Вот он, — сказал я, кивнув на Генку, — хочет учиться музыке.

Генка ущипнул меня за ногу, но я уже не мог остановиться.

— Талант, — сказал я. — Почти самородок.

Учительница улыбнулась.

— Он что же, поёт?

— Нет. Петь не поёт. Вокальных данных нет. Но слух абсолютный. Сочиняет прямо на ходу. Второй Гендель, честное слово.

— Что сочиняет?

— Музыку сочиняет. Сонеты там разные, фуги. Вот только учиться ленится. Но сегодня я ему говорю: «Хватит, говорю, Геннадий, баклуши бить. Потомки нам этого не простят. Гений, говорю, и лентяй не совместимы». И привёл к вам.

Учительница засмеялась, а Генка ткнул меня в бок чем-то железным. Дело в том, что слуха у него вообще не было.

— Ну, а что же второй Гендель всё молчит? — спросила учительница.

— Стесняется, — сказал я. — Все великие люди застенчивые. Вот, к примеру, итальянский поэт Петрарка уж такой застенчивый был, что своей знакомой Лауре только стихи писал. А просто, по-человечески поговорить не мог. Стеснялся.

— Что ж, давай послушаем твоего застенчивого друга.

— Да врёт он всё! — не выдержал Генка. — Ничего я не сочиняю. У меня и слуха-то нет.

— Тогда зачем же вы пришли? — удивилась учительница.

— Вот именно, — сказал я. — Зачем же ты тогда пришёл?

От таких моих слов у Генки даже челюсть отвисла.

— То… То есть как это зачем?! А ты зачем?!

— Я с тобой.

— А я с тобой!

— А я с тобой!!

— Тихо, тихо, друзья, — сказала учительница. — Вы что-то окончательно запутались. Давайте-ка сначала разберитесь, кто с кем пришёл и зачем. А потом уж заходите. Ладно?

Генка целый вечер дулся на меня за самородка. Но утром не выдержал и позвонил. Был воскресный день, и мы решили сходить на Неву, к Петропавловской крепости, посмотреть «моржей».

Народу на Неве была тьма. Тут и рыбаки, и просто гуляющие, и, конечно, «моржи». Мы сразу направились к проруби. Стоишь рядом в тёплой одежде, смотришь, как люди купаются, а тебя от одного этого вида в дрожь бросает.

— Интересно, — сказал Генка, — что они летом делают? Для них небось летом вода, как для нас кипяток.

И тут мы увидели учительницу. Она была не одна. Рядом с ней шёл какой-то длинный парень в белой кроличьей шапке.

Учительница тоже нас заметила и подошла.

— Как водичка? — спросила она и улыбнулась. — Купаться можно?

— Можно! — ответили мы хором.

— Мои соседи, — сказала она парню.

— Ага, — рассеянно промычал он, даже не глядя в нашу сторону.

Я сразу почувствовал, что Генка невзлюбил этого дылду с первой секунды. Да и мне он не понравился. Было что-то неприятное в том, как он брезгливо щурил глаза и морщил нос, будто воздух вокруг имел неприятный запах.

— Интеллектуальное занятие, ничего не скажешь, — промямлил парень, глядя, как очередной «морж» лезет в воду.

— Ты бы, конечно, не смог, — сказала учительница.

— А мне и незачем. Этим можно заниматься и в ванной под душем, а не устраивать цирк на льду. Верно, мужики?

— Неверно, — сказал Генка.

— Это почему же? — Парень с любопытством посмотрел на Генку.

— Потому, — сказал Генка. — Так трусы думают.

Парень поднял брови.

— Значит, ты считаешь, что если можешь зимой нагишом в прорубь сигануть, то смелый, а не сможешь — трус. Может быть, ты тоже «морж»?

— «Морж»! — вызывающе ответил Генка.

— Так почему бы нам не искупаться?

— Перестань, Виктор, — сказала учительница.

— Отчего же, — сказал парень. — Я, например, трус и купаться поэтому не буду.

— А я буду! — запальчиво выкрикнул Генка. Глаза у него загорелись.

И тут я понял, что никакая сила не сможет теперь его удержать. Сейчас начнёт раздеваться. И точно. Генка стал быстро расстёгивать пальто.

— Гена, Гена, перестань сейчас же, — сказала учительница, — что за глупости. А ты, Виктор, соображаешь, что говоришь? Не видишь — дети.

Парень растерялся.

— Ну, старик, брось, — миролюбиво начал он. — Пошутили — и будет. Конечно, ты не трус.

Он попытался остановить Генку, но теперь это было бесполезно: Генка вывернулся, а на лёд уже летели пальто, свитер…

Стали собираться любопытные. Я сделал последнюю слабую попытку остановить его:

— Да не стоит, Генка. Ты ведь плавок с собой не взял.

Но он меня даже не слышал.

Этой картины я не забуду никогда.

Под высокими стенами Петропавловской крепости, на заснеженной Неве в длинных до колен трусах и в войлочных ботинках стоял Генка.

Несколько раз подпрыгнув, он нагнулся, зачерпнул горсть снега и стал им обтираться.

— Эх, хорошо! — приговаривал он. И вот тут-то ему стало холодно. Ветер дунул покрепче, кинув в белое Генкино тело колючие снежинки.

Генка стал синеть. Он растерянно посмотрел на меня, потом сделал несколько неуверенных шагов к проруби и остановился.

Тут учительница опомнилась. Схватив Генкино пальто, она побежала за ним.

— А ну сейчас же оденься!

Но это только придало ему решимости. Он подбежал к проруби и уже хотел прыгнуть!

— Генка, ботинки-то! — крикнул я. И быть может, это его и спасло. Не крикни я, он бы наверняка прыгнул, и я не знаю, чем бы всё кончилось. Но он услышал и остановился.

— Во балда! Чуть в ботинках не сиганул, — сказал он.

Но я-то видел, что о ботинках он вовсе не думал. Он смотрел на чёрную ледяную воду и трясся от холода и страха. В этот момент из воды вылез какой-то мужчина. Он посмотрел на Генку, на нас и уж не знаю как, но сразу всё понял.

— Сегодня купаться не советую, — сказал он уверенно.

— Почему? — спросил Генка с надеждой.

— Вода, понимаешь, не та…

— Правда не та? — Генка с благодарностью посмотрел на мужчину.

— Точно. Вчера была гораздо лучше. А вот сейчас выкупался — и никакого удовольствия.

— Тогда я, пожалуй, не буду, — неуверенно сказал Генка.

— Конечно, не стоит. Одевайся. Чего напрасно мёрзнуть.

— Да я и не замёрз ничуть, — сказал Генка, стуча зубами.

Но одеваться стал.

Генка всё-таки заболел. В понедельник после школы, когда я пришёл его навестить, он сидел с завязанным горлом и пилил какую-то железяку.

— «Моржам» физкульт-привет! — сказал я.

— Здорово, — сказал Генка и чихнул.

— Чего пилим?

— Понимаешь, есть у меня идея. Ты думаешь, если у меня со стихами не получилось, так всё. Дудки. Стихи что? Ерунда. Слова, слова… Вот скульптура — это вещь. Представляешь, бронзовый монумент! Сила!

— Уж не из этой ли железки ты собираешься бронзовый монумент делать?

— Ну, монумент не монумент, а небольшую скульптурку можно попробовать.

— И что же ты ваять собираешься?

— Учительницу.

Я даже присел.

— Генка, — сказал я, — у тебя, может, не горло, а голова болит? Ты бы с врачом посоветовался.

Но Генка только отмахнулся.

— Ты слушай и не перебивай. Знаешь, какую скульптуру-то я собираюсь делать? Абстрактную. Ведь главное что? Идея. Ты думаешь, обязательно, чтобы похоже было? Чтоб тебе и нос, и глаза, и всякое такое? А вот и нет. Идею можно разными способами выразить.

На следующий день Генкина скульптура была готова. Надо отдать ему должное, подставочка у него вышла отлично, ничего не скажешь. Из сосновой доски, ровненькая, лаком покрыта. А вот что к этой подставочке было приделано, сказать трудно. Обыкновенный железный прут, который, к тому же, извивался, будто червяк, а на конце было припаяно что-то вроде медных усов.

— Я бы на месте учительницы обиделся, — сказал я. — Ты бы хоть проволоку-то выпрямил.

— А это и не учительница, — сказал Генка.

— А кто же?

— Потом скажу. У меня есть предложение. Послезавтра Восьмое марта. Зайдём к ней, поздравим?

— Можно, — сказал я. — Только не вздумай своего червяка дарить.

Но Генка ничего не ответил.

Восьмого марта мы стояли у двери учительницы. Я держал в руках цветы, Генка — коробку со своей скульптурой. Он всё-таки её взял.

— Только бы на тётку опять не нарваться, — сказал Генка.

К счастью, на этот раз дверь открыла сама Татьяна Алексеевна. Мне показалось, что она ожидала увидеть кого-то другого.

— А-а, это вы, ребята, — сказала она как-то растерянно.

— Вот решили зайти, поздравить, — сказал Генка.

Я протянул цветы, Генка — коробку.

— Ой какие вы молодцы, — оживилась она. — Да что же мы стоим, проходите.

Мы вошли.

— Ну какие же вы молодцы, что пришли, — повторяла Татьяна Алексеевна. — А цветы просто изумительные!

Она засуетилась, ища вазу.

— А тут ещё что-то, — она подошла к коробке. — Посмотреть можно?

— Конечно, — хрипло сказал Генка.

Учительница открыла коробку.

— Это скульптура, — сдавленным голосом сказал Генка. — «Весна» называется.

«Сейчас засмеётся», — мелькнуло у меня в голове.

Но учительница и не думала смеяться. Она осторожно вынула Генкину скульптуру и, поставив на подоконник, сделала шаг назад.

— Какая прелесть, — тихо сказала она. — Стебелёк и два только-только раскрывшихся листика.

Я посмотрел на скульптуру и замер. Вот это да! В одно мгновение Генкин усатый червяк превратился в веточку с двумя маленькими листочками на конце. Почему же я раньше этого не разглядел? И как это она сразу всё увидела?

— Ребята, милые, — сказала она, — вы просто сами не знаете, какие вы умницы. Давайте-ка садитесь вот сюда, а я для вас что-нибудь сыграю. А потом будем пить чай. У тёти есть отличное варенье. Вы ведь любите варенье?

Она села к пианино и заиграла. Впервые в жизни кто-то играл специально для нас с Генкой.

ТАНЯ

1

Не знаю, кому пришло в голову назвать озеро Уловным. Может быть, в послеледниковый период там и водилась какая-нибудь рыба, но когда я приехал к Генке на дачу, мне посчастливилось увидеть одних головастиков. На что только мы не пробовали ловить! Мы ловили на червя, на мотыля, на опарыша, на тесто, смешанное с подсолнечным маслом, на репейники. Но рыба упорно не желала клевать. Не клевала она даже на шитика! «Ну, зажралась рыба, — возмущался Генка. — Надо же, шитика не берёт! Что у них там, на дне ресторан открыли, что ли?» И хотя Генка уверял меня, что до моего приезда он поймал огромного, с телефонную трубку, окуня, я не очень-то верил. А если даже Генка и не врал, то, наверное, окунь этот был долгожитель-одиночка, которого по каким-то причинам не выловили неандертальцы.

И всё-таки мы с Генкой ходили на озеро почти каждый день. Только представьте: идёшь по узкой лесной дороге, под ногами мягкие зелёные иголки шуршат, справа и слева высокие серьёзные сосны, грибами пахнет, папоротником. И кажется, что дорога эта, оплетённая цепкими упругими корнями, так и будет без конца вести тебя всё дальше и дальше в лес. Но вот взбираешься на пригорок, и перед тобой совершенно неожиданно возникает озеро — маленькое, чёрное, похожее на запятую, со всех сторон окружённое деревьями, подступившими к самой воде. Смотришь на озеро, и тебя прямо удивление берёт: как же, думаешь, ты здесь, посреди такой чащобы оказалось?

2

Ух, и хороша же была водичка в то утро. Ну, может, и не такая, про которую говорят «как парное молоко», но градусов семнадцать в ней наверняка было. Мы с Генкой накупались до посинения. Я, как ящерица, распластался животом на большом тёплом валуне и выбивал зубами азбуку Морзе, а Генка прыгал рядом на одной ноге, вытряхивая воду из уха.

— Гляди, Серёга, — сказал он, — опять эта художница пришла. Натюрморты рисовать.

— Натюрморт, мой друг, — назидательно сказал я, — в переводе с испанского означает «мёртвая природа». Вот, скажем, окорок свиной или баранки на верёвочке — это натюрморт. А здесь кругом дикие, нетронутые джунгли с голым и вполне живым дикарём на переднем плане. Так что это называется пейзаж.

Я оторвал голову от камня и посмотрел вверх, на пригорок. Девчонка установила мольберт, равнодушно взглянула в нашу сторону, а потом уселась на траву и стала смотреть куда-то на другой берег озера. Вот и вчера она точно так же с независимым видом появилась на нашем озере и, не обращая на нас никакого внимания, что-то долго колдовала над своим холстом.

— Откуда она, не знаешь? — спросил я.

— Колька Шпынь говорил, она к Рыжовым приехала. Внучка ихняя.

— К Рыжовым? — переспросил я. — Это у которых белый налив в саду?

— К ним, — сказал Генка и неожиданно добавил: — Волосы у неё хорошие.

— Ты так считаешь?

— Ну, я в том смысле, — смутился Генка, — что длинные. Вот если, к примеру, она тонуть начнёт, то её спасать удобно будет, легко. Утопающих, их всегда за волосы вытаскивают.

— Это верно, — согласился я.

Между тем девчонка поднялась с земли и начала что-то мазюкать там у себя на холсте.

— А что, Генка, — сказал я, — может, пойдём представимся, раз она такая невежливая и сама нам не представляется. Правда, мы не при фраках, но надеть штаны можно.

— Да нет, неудобно как-то. Вот если бы она тонуть начала, а я б её…

— А ты б её за волосы. Понимаю. Молчи уж, осводовец. С твоим изящным собачьим стилем много не наспасаешь. Вот я бы ещё мог спасти. Но она купаться-то вовсе не собирается. Она, наверное, и плавать не умеет.

— А что, если… — начал Генка и, как-то робко взглянув на меня, замолчал.

— Ну, ну, выкладывай. Я сегодня добрый.

Генка поднял с земли камешек и, пустив по воде «блинчики», сказал:

— Что, если тонуть будешь ты. Ну, понарошку, конечно. А я брошусь в воду и спасу тебя у неё на глазах. Вот это будет эффектно!

Я уже было хотел заявить, что это глупая показуха, что Генка едва плавать научился, а у меня как-никак второй разряд и что вообще это бред сивой кобылы. Но вместо этого я вдруг сказал:

— Согласен. Спасай. Но только вот что, Ихтиандр: мы должны всё это хорошенько отрепетировать. А то ты меня так наспасаешь, что мы вместе ко дну пойдём. Да и вообще, надо, чтобы всё натурально было. Пошли сейчас обедать, а вечером — репетиция. Будем вживаться в образы. По системе Станиславского.

3

— Тону-у! — закричал я и погрузился в воду. А когда вынырнул, то увидел, что Генка продолжал оставаться на берегу.

— Серёга! — закричал он. — Ты поближе маленько подплыви! А то мне до тебя не доплыть.

«Ох уж мне эти Ихтиандры!» — подумал я и, приблизившись к берегу, снова закричал:

— Тону-у-у-у!

— Совершенно непохоже! — закричал Генка. — Ну, кто же так тонет! Надо руками по воде молотить, чтобы брызги до неба летели. И потом, как ты кричишь?! Разве утопающие так кричат?!

— Ты-то откуда знаешь, как утопающие кричат? И вообще, скорей давай спасай! Мне уже холодно.

— Сейчас, сейчас! Но ты как следует только кричи! Истошно! И брызг побольше!

— А-а-а!!! Тону-у-у! Помогите!! — истошно закричал я и что есть силы замолотил руками и ногами по воде.

— Вот теперь хорошо! — закричал с берега Генка.

— Что?! — закричал я, потому что сильно запыхался и не расслышал Генкиных слов.

— Я говорю, хорошо теперь! — снова закричал он.

— Так какого же чёрта ты тогда на берегу стоишь, паразит! — теперь уже по-настоящему истошно закричал я. — Лезь в воду! А то сейчас я тебя самого утоплю! Станиславский!

Генка плюхнулся в воду и неуклюжими сажёнками поплыл в мою сторону.

Плыл он долго, хотя старался изо всех сил, разбрасывая вокруг кучу ненужных брызг. Потом наконец подплыл и судорожно вцепился мне в шею. Я тут же погрузился, изрядно глотнув воды.

— Что же ты за меня цепляешься, — отфыркиваясь, сказал я.

— Сейчас, погоди. Отдышусь маленько.

И Генка энергично схватил меня за голову, будто это не голова была, а поплавок какой-нибудь. Тут уж я и вправду стал тонуть. Потом всё-таки сумел изловчиться, вырвался из Генкиных объятий и резко поплыл в сторону. Но в последний момент Генка успел схватить меня за трусы, которые как трофей и остались у него в руках.

— Ну нет! — сказал я, отплёвываясь. — Я так просто не дамся! Хватит! Теперь я режиссёром буду, а ты выполняй мои команды. Во-первых, отдай трусы. Во-вторых, не хватайся за меня, как всё равно за бревно. Чего ты мне в голову-то вцепился?!

— Так я за волосы хотел. Утопающих всегда…

— Замолчи, теоретик! И слушай, что говорю: я на спину лягу и буду потихонечку к берегу рулить. А ты бери меня за руку, второй греби, да ногами поживей работай. И не липни ко мне, как пиявка!

Кое-как мы дотащились до берега, причём я заглотил такое количество воды, что, наверное, выдул пол-озера. Отогревшись на камне, мы начали всё сначала. К четвёртому разу стало получаться довольно сносно. Правда, Генка уверял меня, что я недостаточно истошно кричу. Когда, наконец, от холода мы стали покрываться инеем, я сказал:

— Всё. Репетиция окончена. Завтра премьера. Можешь расклеивать афиши.

— А что, если она завтра не придёт? — спросил Генка.

— Придёт. Куда она денется. Надо же ей натюрморт с дикарями закончить. Ну, а если нет…

Но договорить я не успел. Тот единственный зритель, для которого мы готовили представление, появился на пригорке.

— Ну вот, — сказал я. — Премьера, кажется, состоится сегодня. Ты отогрелся, спасатель?

— Отогрелся, — ответил Генка. — Ты только давай кричи лучше.

— Ладно. Я-то покричу. Главное, ты свою роль не спутай. Твоя задача меня спасти, а не утопить. Это, согласись, разные вещи.

Сначала всё шло по нашему сценарию. Мы подождали, пока девчонка начнёт своё рисование, потом я не спеша вошёл в озеро, проплыл метров сорок, пару раз нырнул и, набрав в грудь побольше воздуха, дико закричал:

— Тону-у!!!

Генка вскочил с камня и побежал к воде. Но с этого момента события вдруг приняли совершенно неожиданный оборот. Я видел, как вслед за Генкой, сбрасывая на ходу платье, с горы бежала художница! Генка уже проплыл метров десять, когда девчонка ещё только вбегала в воду. Но уже через несколько секунд было совершенно ясно, что она первая достигнет утопающего. Девчонка плыла отличным спортивным кролем и буквально за несколько быстрых, отточенных взмахов догнала, а потом и перегнала моего Ихтиандра. Нет, такой поворот действия меня совсем не устраивал. Ещё чего! Чтоб меня спасала какая-то пейзажистка! Я помедлил ещё немного, а потом, когда девчонка была уже совсем близко, припустил к другому берегу.

— Эй, утопающий! — услышал я за спиной весёлый голос. — Куда же ты?!

Тут я понял, что продолжать удирать просто глупо, что спектакль провалился и что артистов забросали тухлыми яйцами. Я перестал плыть и повернулся к девчонке:

— А ты хорошо плаваешь.

— Ты тоже, — сказала она, переводя дух. — Но ты же сейчас тонул?

— Кто? Я? Это тебе показалось.

— А зачем ты кричал «тону»?

— Я кричал «ау». Понимаешь: «А-у».

— Понимаю. Значит, ты заблудился и кричал «ау».

— Ну, конечно. Сбился с курса и заблудился. Но всё равно ты молодец. Поэтому представляю тебя к награде.

Я подплыл к белой кувшинке и уже было хотел её сорвать.

— Стой! — вдруг закричала девчонка, да так, что я даже вздрогнул и отдёрнул руку. — Не трогай её. Зачем? Она ведь без воды совсем беспомощная.

— Пожалуйста, не буду, — сказал я, удивившись такой реакции. — Я ж подарить хотел. За спасение утопающего.

— Не надо. Ты можешь просто сказать: дарю тебе эту кувшинку. И я буду знать, что она моя.

— Ну, если так, то в придачу дарю и озеро. Вместо вазы.

— Спасибо. А знаешь, у кувшинки есть ещё и другое название — нимфея. Красиво, правда?

— Ничего. А тебя саму-то как звать, нимфея?

— Меня Таня.

Я посмотрел в сторону берега и поискал глазами моего Ихтиандра. Генка стоял у воды и подавал мне какие-то отчаянные сигналы. Конечно, он не понимал, что происходит, а плыть почти к другому берегу озера ему было боязно.

— Ну что, гребём назад? — сказал я. — А то мой друг совсем уже заскучал.

— Плыви за мной и не глазей по сторонам, — сказала Таня. — А то снова заблудишься.

Потом мы все втроём лежали на нашем валуне и отогревались. Солнце на том берегу уже коснулось макушек сосен, с воды потянуло прохладой, но камень был ещё тёплый и даже казался мягким.

— А всё-таки жаль, что ты не тонул, — вдруг задумчиво сказала Таня. — Я когда вас здесь увидела, мне страшно захотелось с вами познакомиться. Я ведь тут совсем никого не знаю. Вот я и думаю: хорошо бы, если бы кто-нибудь из них тонуть начал. Я бы тут же в воду… Так всё романтично было бы.

Тут мы с Генкой посмотрели друг на друга да так хохотать начали, что Таня привстала и посмотрела на нас как на придурков:

— Вы чего это?

— Да так, — сказал я. — Анекдот один вспомнили. Про утопающего.

— А как называется это озеро?

— Уловное, — сказал Генка.

— Уловное, — медленно повторила Таня. — Какое хорошее название. А русалки в нём живут?

— Какие там русалки. В нём и рыба-то, похоже, не водится. Представляешь, на шитика даже не берёт!

— И правильно делает. Очень нужны ей ваши шитики. А русалки здесь наверняка живут. Посмотрите, сколько вокруг васильков.

— При чём тут васильки? — спросил я.

— Как при чём? Разве вы не знаете?

— Мы не знаем, — сказал я. — Мы с Генкой в ботанике не сильны.

— Тогда слушайте. В древние времена одна молодая русалка полюбила пахаря. А звали этого пахаря Василий. Русалка уговаривала его, чтобы он всё бросил и шёл бы жить к ней в озеро. Но пахарю было жаль расставаться с землёй, и он отказался. Тогда русалка превратила его в цветок и назвала этот цветок васильком.

— Всё ясно, — сказал я. — Хорошо, что пахаря Василием звали, а, скажем, не Аскольдом. Пришлось бы цветы аскольдиками называть.

Таня как-то странно на меня посмотрела, и я понял, что сморозил глупость. И откуда у меня эта идиотская манера всё время острить пытаться? Особенно когда с девчонками разговариваешь.

— А ты что, художница? — задал Генка тоже не очень-то умный вопрос.

— Художница? — Таня засмеялась. — Ну что ты, нет, конечно. Просто мне нравится рисовать. Чтобы художником быть, надо очень сильно в себя верить. В правоту свою. А я всё время сомневаюсь. Вот пишу что-нибудь, а мне постоянно кажется, что самое-то главное от меня ускользает. Я вижу это главное, а схватить ну никак не могу. Хоть плачь! Знаете, был такой художник Ван Гог. Жил в страшной бедности и всё время писал, писал. Будто торопился. А за всю жизнь продал одну-единственную картину! Да и то за гроши. Представляете, весь мир в него не верил и считал его картины мазнёй. А он верил! Один!

— И что потом было? — спросил Генка.

— Потом? Потом люди поняли, что они были неправы. А Ван Гог умер с голоду.

Тут мне опять захотелось сострить, сказать, что голодная смерть ей не грозит и что, если её картины не будут покупать, она может спокойно пойти на ткацкую фабрику и там прилично заработать. Но я посмотрел на Таню и промолчал.

— А вот итальянский скульптор Бенвенуто Челлини любил стрелять из пушки, — вдруг изрёк Генка. Он, видимо, долго и мучительно соображал, что бы такое сказать про художников, и теперь неожиданно выдал неизвестно откуда всплывшие знания.

Таня засмеялась, а потом сказала:

— Давайте ещё раз искупаемся. Хочу посмотреть, как там моя кувшинка.

— Ну, вы купайтесь, а я ещё посохну, — сказал Генка. Он уже видел, как плавает Таня, и теперь, наверное, стеснялся показывать свой собачий стиль. Да и побаивался заплывать так далеко.

— Давай наперегонки, — предложил я.

— Давай! — согласилась Таня.

По Генкиному сигналу мы бросились в воду. К счастью, мне удалось немного опередить её на финише, хотя плыл я изо всех сил. «Хорошо, что я не предложил ей форы», — подумал я.

— Посмотри, — сказала Таня, — моя нимфея уже собралась спать. Видишь, лепестки почти закрылись. Обещаешь мне никогда больше не рвать кувшинок?

— Обещаю, — сказал я. — Или нет, даже не так. Торжественно клянусь никогда больше не рвать кувшинок, нимфей, васильков, ромашек, лопухов и прочий растительный мир. Обязуюсь также не обижать русалок, леших, домовых и соловьёв-разбойников.

— Я тебе верю, — серьёзно сказала Таня и, подплыв ко мне совсем близко, добавила: — Серёжа, я хочу попросить тебя об одной вещи.

— Можешь даже о двух.

— Ты знаешь, мне очень-очень хочется прийти сюда, на это озеро ночью.

— Ночью? Зачем?

— Ну, как бы тебе объяснить… А ты не будешь смеяться?

— Не буду.

— Сегодня мне вдруг показалось, что когда-то очень давно я здесь жила. И что стоит прийти сюда ночью, как я всё сразу вспомню. Я бы одна пошла, но мне страшно.

— Ладно, сходим, — сказал я и даже сам удивился, что так быстро и легко согласился.

— А ты сможешь из дому уйти? — спросила Таня.

— Запросто. Я на веранде сплю. Никто и не заметит, как я выскользну.

— И ещё, Серёжа: пожалуйста, не говори никому об этом. Пусть это будет нашей тайной.

— Хорошо, — согласился я и почему-то сразу посмотрел в сторону берега. Там, на камне белела маленькая Генкина фигурка. Быть может, впервые в жизни я собирался что-то скрыть от него.

4

Но этой ночью на озеро мы не пошли. К вечеру с залива подул тяжёлый, сырой ветер, небо заволокло чёрными, набухшими тучами и пошёл такой неторопливый, но основательный дождь, что, казалось, каждая капля, ударявшая по крыше, злорадно говорила: «Ну, теперь вы у меня посидите, голубчики, помаетесь». Мы с Генкой отыскали на чердаке подшивку старых журналов «Вокруг света» и, сидя на веранде, листали их взад-вперёд. Ни говорить, ни играть в «балду» уже не хотелось. И только запах клубничного варенья, которое Анастасия Петровна, Генкина бабушка, варила на кухне, не давал помереть от тоски. На цветных фотографиях журналов полураздетые белозубые негры под палящим тропическим небом собирали урожай кокосовых орехов, плавали в пирогах по тёплым голубым озёрам, африканские слоны, спасаясь от жары, обливали себя водой из хобота, а за стёклами нашей веранды всё шёл и шёл нескончаемый, серый дождь. Я проклинал погоду, и временами у меня даже появлялось желание выйти на улицу, залезть на ближайшую сосну и начать дуть в небо, чтобы разогнать ненавистные свинцовые облака.

Лишь на четвёртый день сквозь разрывы туч показалось солнце. Облака посветлели, засеребрились и, словно решив, что дело своё они добросовестно сделали, дружно понеслись за горизонт.

Я надел резиновые сапоги, схватил ведро и побежал на колонку за водой. Нет, совсем не потому, что колонка находилась рядом с домом, где жила Таня. Просто в одном из вёдер и вправду почти кончилась вода.

Таня в длинном, до земли, наверное дедушкином, плаще стояла у калитки возле своего дома и, задрав голову, смотрела на небо.

— Привет! — крикнул я и, повесив ведро на «нос» трубы, нажал рычаг. — А мы с Генкой уже подумывали, что начался период муссонных ливней. Как в Гваделупе.

— Я как раз тебя поджидала, — сказала Таня, подходя ко мне.

— Откуда же ты знала, что у нас вода кончится?

Таня улыбнулась.

— Я этого не знала. Так мы идём сегодня?

Я поставил ведро на землю, посмотрел на уже начавшее пригревать солнце и сказал:

— А чего? Можно сходить. Погода нормальная. Я с собой фонарик возьму. Правда, батареи уже подсели, но ничего, светит пока. А во сколько пойдём?

— Давай в двенадцать. Тогда уже наверняка все спать будут. Встретимся на поляне у последнего дома. Не проспи только.

Таня хотела что-то ещё добавить, но промолчала и только как-то странно на меня посмотрела.

5

Уже давно мирно посапывал на своём диванчике ничего не подозревавший Генка, уже Анастасия Петровна перестала греметь кастрюлями и мисками и погасила свет, а я неподвижно лежал на раскладушке и сна у меня не было ни в одном глазу. Время от времени я доставал из-под подушки фонарик и освещал им будильник, стоявший рядом на тумбочке. И если бы не его громкое, барабанное тиканье, я бы ни за что не поверил, что стрелки движутся, а не стоят на месте. Без пятнадцати двенадцать я тихо, стараясь не скрипеть, встал, оделся и неслышно выскользнул в уже заранее приоткрытое окно. Через три минуты я был на поляне. С поляны, которая находилась на горушке, был виден почти весь посёлок. Кое-где ещё горел свет, слышалась далёкая музыка и собачий лай. А за спиной у меня чёрной глухой стеной стоял лес. Я посветил фонариком в сторону, откуда начиналась дорога на озеро, но слабый луч беспомощно уткнулся в плотную, густую темень, едва осветив ветки какого-то куста, стоявшего в метре от меня.

— Серёжа, ты здесь? — услышал я приглушённый голос Тани.

— Здесь, — ответил я, с трудом различая смутный силуэт Таниной фигуры.

— Еле ушла, — сказала она, подходя. — Представляешь, дедушка на ночь глядя ступеньки на крыльце начал менять. А темно-то как, Серёжа! В городе никогда такой темноты не бывает. А тут у неё даже цвет какой-то особенный. Вишнёвый, что ли.

— Ну, пошли, — бодро сказал я, а сам почему-то подумал, что вот сейчас Таня присядет на ствол поваленного дерева, рядом с которым мы стояли, и скажет: «Знаешь, давай здесь посидим, поболтаем. Ну, чего тащиться в такую даль по лесу». Но она промолчала, и мы вошли в лес. Казалось, там было ещё темнее и тише. Свет фонаря едва освещал дорогу под самыми ногами, и приходилось всё время смотреть вниз, чтобы не спотыкаться о корни и не залезать в лужи, которых после дождя полно было.

— Серёжа, ты не боишься? — шёпотом спросила Таня.

— Ещё чего! — нарочно громко ответил я. — Да я по этой дороге с закрытыми глазами ходить могу. А у нас фонарик. Батарейки, конечно, не ахти, но светит же…

И только я это сказал, как со всего хода зацепился ногой за упругий корень и плюхнулся на землю. Фонарь выскочил у меня из руки и погас.

— Серёжа, ты где? — испуганно спросила Таня.

— Да тут я. Упал. А теперь фонарь не могу найти.

Когда я наконец отыскал фонарь в мокрой придорожной траве, он оказался испорченным. Сколько я его ни тряс и ни крутил, он не желал загораться.

— Ну, что же ты молчишь? — спросила Таня.

— Я не молчу.

— А почему не говоришь ничего? Я же тебя не вижу.

— Я говорю. Фонарь вот, проклятье, испортился. Лампочка, наверное, встряхнулась.

— Что же делать?

Тут я подумал, что неплохо бы и вернуться, потому что идти без света в такой темнотище казалось невозможно. Я молчал, бессмысленно тряся в руках фонарь и не зная, на что решиться. Постепенно глаза привыкли к темноте, и я стал различать чуть желтеющую дорогу, идущую на подъём.

— Ладно, — сказал я. — И так дойдём. Теперь уже близко.

— А мы не заблудимся?

— Не бойся. Дорога сама нас к озеру выведет.

— Можно, я возьму тебя за руку?

Таня протянула мне сухую, горячую ладонь, и мы пошли дальше. К счастью, сквозь деревья на дорогу стал пробиваться слабый лунный свет, а с неба исчезли последние облака и появились звёзды. Скоро подъём стал круче, и через несколько минут перед нами открылось озеро.

В первый момент мне даже показалось, что это не наше, а какое-то совершенно другое, незнакомое озеро. Лунный свет до краёв заливал неподвижную гладь воды, и, казалось, озеро превратилось в огромное серебристое зеркало, в которое с молчаливым любопытством глядели притихшие сосны. В застывшем, густо усыпанном звёздами небе луна горела так ярко и была такой огромной, что, казалось, стоит забраться на макушку высокого дерева — и, протянув руку, можно будет дотронуться до её прохладной поверхности.

Мы спустились к берегу и присели на наш камень, который сверху походил на большого, дремлющего кота.

— Как здорово! — сказала Таня и, помолчав, добавила: — Ну, теперь веришь?

— Теперь верю, — сказал я. — А во что?

— Ну, в то, что здесь русалки живут?

— Ясное дело, живут. Они и рыбу всю съели.

— Неправда. Русалки рыбу не едят.

— А что они едят?

— Разве ты не знаешь? Русалки едят яблоки.

Таня встала, подошла к озеру и, присев, опустила руку в серебристую воду.

— Ты знаешь, — не оборачиваясь, сказала она, — иногда я почему-то жалею, что по луне люди ходили и всякие вездеходы ездили. Однажды я даже придумала для себя, что две луны существуют. На одну ракеты летают, спутники, её сверлят, кирками по ней бьют, фотографируют. Ну, в общем, покоряют. А на другой, на той, которая людям по ночам светит, никто никогда не бывал и побывать не сможет. А вообще, будь моя воля, я бы записала луну в Красную книгу.

— Чудик ты, — сказал я. — Тебя бы саму в Красную книгу записать.

— Папа тоже говорит, что я «ненормальная». Поехали в прошлом году с ним в Москву. Зашли в Третьяковку. Я там встала около одной картины и отойти не могу. А потом вдруг реветь начала. Стою и реву как дура. И сама не знаю почему. Все решили, что я заболела.

— А как называлась эта картина?

— «Оттепель». И ничего вроде бы особенного. Поле, дорога размытая, избушка-развалюха с крышей под снегом. А на дороге две крохотные фигурки: старик вроде какой-то и рядом мальчонка маленький… Ни за что бы эту картину у себя дома не повесила.

— Почему? Разве она плохая?

— Дело не в этом. Картина прекрасная. Но смотреть на неё невозможно. Больно как-то. А вообще, если честно, ни за что бы не хотела стать художником.

— А кем бы ты хотела стать?

— Ведьмой. Построила бы себе здесь, на озере избушку, собирала бы всякие волшебные травы и варила бы из них приворотные зелья. Знаешь, что это такое?

— Знаю, — сказал я. — Наркотики вроде какие-то.

— Дурачок ты, — засмеялась Таня. — Никакие это не наркотики. Вот захочу я, к примеру, чтобы ты в меня влюбился. Соберу лунной ночью волшебных трав и корней, наварю из них приворотного зелья и дам тебе выпить.

Таня сложила ладони ковшиком, зачерпнула из озера и медленно, чтобы не расплескать, подошла ко мне:

— Пей.

Я наклонился и осторожно дотронулся губами до воды, в которой плавали серебряные лунные искорки.

6

Колька Шпынь был добрый парень, ничего не скажешь. Когда родители купили ему мопед «Рига-12», он не стал важничать и задирать нос, а честно и по справедливости давал прокатиться всем ребятам. Мопед с диким рёвом и вонью носился по посёлку, осыпаемый проклятьями дачников.

Мы с ребятами сидели на бревне, валявшемся около Колькиного забора, и болтали о том о сём. На мопеде поехал Генка, а моя очередь была как раз после него.

— Коль, а сколько у твоего кубиков? — спросил Славка.

— Да полста всего, — ответил Колька. — Конечно, это не ИЖ-«Юпитер» и не «Ява», но шестьдесят по хорошему асфальту он запросто делает. А как в гору прёт — ну, зверь! Движок у него супер — приёмистый.

— У моего дядьки на Украине «Цундап» с коляской, — сказал Никита. — Довоенный ещё. Дядька его после войны из реки вытащил. Вот это, скажу вам, машина! У него даже задняя передача есть, представляете!

— Ну и что, — сказал я. — У нашего «Днепра» тоже задняя передача.

— Нет, мужики, — сказал Лебедь, — что ни говорите, а лучше «Хонды» мотоцикла нет. У него один движок чего стоит — больше семисот кубов. А скорость — двести. Вообще, у японцев сейчас самая крутая техника.

И в это время на дороге появилась Таня. Ребята замолчали, с любопытством поглядывая на её приближение. А у меня почему-то сразу вспотели ладони, а в ногах появилась противная слабость.

— Здравствуй, Серёжа, — сказала Таня, подходя.

— А, привет, — небрежно бросил я, будто только сейчас её заметив. И до чего же гнусным и фальшивым показался мне собственный голос!

— Ты знаешь, — сказала Таня, — дедушка починил свой старый велосипед. Пойдём кататься. Я на багажник сяду. Можно даже и на озеро съездить.

Как мне хотелось в тот момент вскочить и сказать, что да, конечно, я согласен, что я жутко люблю кататься на велосипеде и что мы домчим с ней до озера в пять минут! Но я посмотрел на молчаливо ухмыляющихся ребят и словно прирос к проклятому бревну. Я ненавидел себя в эти секунды. Отвратительно чужим, пакостным голосом я сказал:

— Да не, неохота. Сейчас моя очередь на мопеде ехать. А на дедушкином велосипеде в другой раз.

Ребята одобрительно заржали.

Таня хотела что-то сказать, но передумала и, посмотрев на меня так, что мне захотелось исчезнуть с этой планеты, быстро, не оглядываясь, ушла.

Через несколько минут подлетел сияющий Генка.

— Ну, машина! Высший класс! Давай, Серёга, гони. Только не газуй сильно. Она и так прёт, будь здоров!

Я вскочил в седло и помчался по посёлку. Я долго кружил по пыльным узким улицам в надежде встретить Таню. Но её нигде не было. «Ладно, ничего, — говорил я сам себе. — Встану завтра утречком пораньше, пойду к ней, поговорю, и всё образуется. Всё будет хорошо. А потом мы обязательно пойдём на наше озеро». Именно так я и думал, с рёвом несясь по ухабистой дороге. Но на душе было тоскливо.

Утром, когда Генка ещё спал, а Анастасия Петровна едва начала варить манную кашу, я выскочил из дома. Всю дорогу до Таниного дома я бежал, хотя сам же твердил себе: «Ну, куда ты несёшься. Спят же ещё люди. Наверняка спят».

В саду возле дома у кустов красной смородины с корзиной, привязанной к поясу, стоял Танин дедушка. Он неторопливо срывал спелые рубиновые гроздья и что-то недовольно бормотал.

— Здравствуйте! — крикнул я. — А Таня уже проснулась?

— Таня? — старик обернулся и удивлённо на меня посмотрел. — Опоздал, сынок. Уехала Таня.

— Как уехала?! — закричал я, не поверив своим ушам.

— Да так вот, уехала. Сегодня рано утром, с первой электричкой, за ней родители прикатили. Путёвку, видишь ли, им семейную дали. В эту, как её, Ег… Евг… в Елгаву. Тьфу ты, господи, и не выговорить. Будто ребёнку здесь с дедом, с бабкой плохо. Нет, им обязательно Прибалтику подавай. А я так скажу, что у нас ничуть не хуже ихней Прибалтики.

Я повернулся и пошёл прочь.

— Эй, паренёк, постой! — крикнул старик. — Тебя, часом, не Сергеем зовут?

— Сергеем, — ответил я и замер.

— Тогда погоди. Таня тут кое-что передать тебе велела. — Старик вошёл в дом и вскоре вышел, держа в руках плоский, размером с портфель, пакет.

Я схватил пакет и, даже забыв поблагодарить старика, опрометью побежал на поляну. На ту поляну, откуда начиналась дорога на озеро. Там я сел на поваленную сосну и торопливо развернул пакет. В нём лежала картина. На тёмном вишнёвом небе застыла огромная зелёная луна. Луна, по которой никогда не ступала нога человека. Внизу, под горушкой, словно волшебное зеркало, серебрилось маленькое лесное озеро, похожее на запятую. А на берегу озера, рядом с камнем, чем-то походившим на дремлющего кота, виднелись две крохотные фигурки.

На Аптекарском острове

П о в е с т ь

Глава 1. В САДУ

Ничего хорошего от этих субтропиков я не ожидал. Так оно и вышло. Было душно и влажно, а от растений шёл такой терпкий, одуряющий запах, что я начал непрерывно зевать. К тому же я был в зимнем пальто и в свитере — одежда для прогулки в субтропиках самая неподходящая. «Хоть бы раздевалку при входе сделали», — подумал я и решил, что пора идти домой. Но пошёл, видно, не в ту сторону. Одна оранжерея переходила в другую, пальмы и эвкалипты сменили колючие кактусы, а выхода не было видно. Я уже собрался спросить у женщины, вынимавшей из тёплой земли огромный градусник, где у них выход, и вдруг как вкопанный остановился и даже зажмурился. Передо мной, словно снежное морозное облако, возник большой куст, сплошь усыпанный мелкими, необычайно белыми цветами. Цветы были настолько чистыми и свежими, что, казалось, от куста тянуло прохладой, как из распахнутой дверцы холодильника. Только что я изнывал от тропической жары, а тут даже плечами передёрнул, и по спине пробежали мурашки.

— Изумительно, не правда ли? — услышал я вдруг и обернулся. Позади меня, опираясь на палку, стоял высокий, худощавый старик с лёгкими седыми волосами. — Говорят, некрасивых цветов не бывает, — продолжал он. — Так оно, бесспорно, и есть. Но каждый раз, когда я гляжу на эти азалии, то думаю, что тут не просто красота, тут прямо чудо какое-то. Фантастика, если хотите. Впрочем, здесь и слов никаких не подберёшь. Да и не нужно, наверное. Вы со мной согласны?

Честно говоря, я не очень-то понял, что сказал старик, но почему-то я ему сразу поверил.

— Я согласен, — сказал я.

Старик одобрительно закивал головой и продолжал:

— А ведь куст этот мне ровесник, можете себе представить?! Он ещё до революции родился и стоял тогда в церкви. Его в пасху на всенощную выносили. Ну, а уж потом передали сюда, в Ботанический сад.

— Вы здесь работаете? — спросил я.

— Работал, — ответил старик. — Теперь на пенсии. Но каждую весну обязательно прихожу, смотрю, как азалии цветут. — Старик помолчал, а потом неожиданно добавил: — Помните, у Достоевского: красота спасёт мир.

Я посмотрел на старика, подумав, что он смеётся надо мной. Да и откуда мне, в самом деле, знать, что сказал Достоевский, про которого я только и слышал, что у него есть книга со странным названием «Идиот».

— Красота спасёт мир? — повторил я. — Но разве мир нужно спасать?

Старик мягко улыбнулся и спросил:

— Сколько вам лет? Если не секрет, конечно.

— Не секрет, — сказал я. — Мне одиннадцать.

— Во время войны, — сказал старик, — сюда, на Ботанический сад, упало больше трёхсот немецких снарядов и бомб. Все оранжерейные растения погибли. Уцелели только кактусы да вот этот куст. Сотрудники разобрали их по домам и спасли.

— Но ведь вы сказали: красота спасёт мир. А тут наоборот получается — люди красоту спасали, когда цветы домой уносили?

— Правильно. А как вы думаете, для чего они это делали? Кругом война идёт страшная, голод. А цветы эти не съешь, ни печку ими не растопишь? Наверное, они понимали, что мира без красоты быть не может. Погибнет красота — и мир погибнет. — Старик помолчал, задумавшись о чём-то, потом сказал: — Знаете, есть такое растение — кипрей. В народе его иван-чаем называют. Растёт он обычно по вырубкам, просекам, гарям. Везде, одним словом, где с землёй, с лесом беда случилась и ничто там расти не может. А кипрей растение яркое, медовое. Вот уже пчела вокруг него вьётся, шмель жужжит, да и земля, на которой кипрей стоит, подлечилась, окрепла. Глядишь, другие цветы появились, кусты зазеленели, деревца поднялись. И нет больше пустоши, снова лес шумит, живой и сильный. Вытеснила его новая, молодая жизнь.

Мы ещё немного молча постояли около белых нежных цветов, потом вышли из оранжереи и пошли по узкой асфальтовой дорожке, вдоль которой густо росли кусты с уже набухшими почками. Синий воздух был чистый и чуть морозный. За кустами в парке по талому снегу важно разгуливали большие серьёзные вороны. Старик остановился и, постучав палкой по земле, сказал:

— А знаете, что здесь было раньше, двести пятьдесят лет назад? Аптекарский огород.

— Огород?

— Именно. Говоря современным языком — питомник лекарственных растений. И создан он был по личному указу Петра Первого. Ведь Россия вела в то время Северную войну, нужны были лекарства. А пенициллина или там ацетилсалициловой кислоты тогда, сами понимаете, не было, лечили главным образом травами. Вот и решили здесь, на этом острове лекарственные растения разводить. Кстати, и остров поэтому Аптекарским назван. Ну, а уж потом, через сто с лишним лет тут императорский ботанический сад основали. Из теплиц графа Разумовского привезли сюда первые редкие растения. По сути дела, отсюда русская ботаническая наука и пошла. А сад стал знаменитым на весь мир. Да… Потом война. После войны почти всё заново пришлось создавать… А вы, кстати, тут часто бываете?

— Не очень, — сказал я. Почему-то мне не хотелось говорить старику, что я здесь первый раз в жизни, да к тому же пришёл по самому дурацкому поводу.

— Мой вам дружеский совет — приходите чаще. Приходите, когда просто хорошее настроение. Когда плохое или трудности там какие — тоже приходите. Вот скоро рододендрон зацветёт, прямо тут в саду на открытом воздухе. Тоже, скажу вам, удивительнейшее зрелище. Ну, а уж в конце июня, когда распускается Виктория регия, надо быть непременно. Только представьте: на тихой, гладкой воде басейна плавают огромные круглые листья, а над ними, прямо у вас на глазах, раскрываются белые или чуть розоватые цветы. Воздух вокруг пряный, влажный, густой. Сколько раз уж видел, и каждый раз, поверьте, дух захватывает.

Мы бродили со стариком по узким, уютным дорожкам, а он всё рассказывал про цветы и травы, про диковинные деревья и кусты, про древние, давно вымершие растения, следы которых навеки отпечатались на камнях. И я совершенно забыл дурацкий повод, из-за которого пришёл сюда, забыл я и про глупую записку, оставленную дома на кухонном столе, я забыл даже про тайну, которую сегодня вечером мне собирался открыть Клочик.

Глава 2. ТОВАРИЩИ, НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОТИШЕ!