СОДЕРЖАНИЕ

Вечером, в пятницу... Повесть 3

Ёлка 53

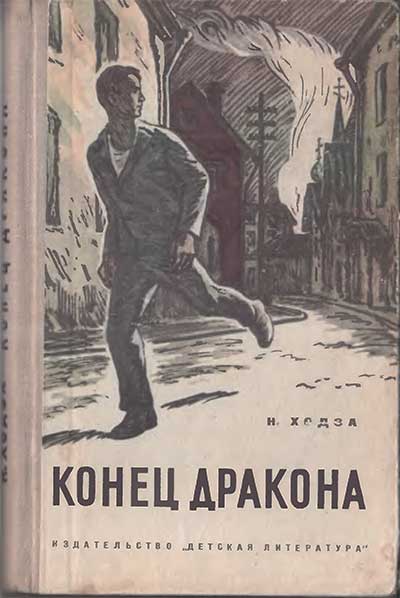

Конец Дракона 65

Побег 87

Трус 111

Люба 131

Смотреть зверю в глаза 168

Генеральша 186

КОНЕЦ ДРАКОНА

Как я бежал из плена — история длинная. При случае я расскажу о ней. А сейчас расскажу о том, как свела меня судьба с дядей Иваном и что случилось с нами в октябре сорок первого года. Столько лет прошло с тех пор, но многое живёт в моей памяти так ясно, точно остановилось время, и снова я школьник, а не учитель рисования.

Было мне тринадцать лет, когда в деревню нашу, под Лугой, с воем и грохотом ворвались немецкие мотоциклисты. В рогатых стальных касках, в огромных очках-консервах, они носились по деревне точно бешеные, поливая огнём пулемётов притихшие дома, пустынные улицы и ошалевших от грохота деревенских собак.

Разграбив деревенскую лавку, они подожгли колхозную библиотеку и умчались, сгинули в дорожной пыли, оставив нам свою «власть»: двух предателей-по-лицаев.

Я жил в просторной избе вдвоём с дедом, потому что отец воевал на флоте, а мать умерла задолго до войны. Двадцать пятого августа — я это число запомнил — объявили нам полицаи, что Гитлер взял Ленинград. А через день на дверях бывшего клуба появилась карикатура, нарисованная красным карандашом: на Адмиралтейском шпиле, проткнутый насквозь, торчал Гитлер с перекошенной рожей. Под рисунком была надпись печатными буквами: «Фюрер в Ленинграде!

Хайль!»

Не знаю, как чёртовы полицаи разнюхали, что я рисовал разные карикатуры в колхозной стенгазете. Они нагрянули к нам с обыском, всё перерыли, перевернули, нашли пионерский галстук, фотографию моего отца, мичмана Балтийского флота, и красный карандаш. Этого было достаточно, чтобы избить деда до полусмерти, а меня упрятать в концентрационный лагерь.

Лагерь был огромный. Во все стороны тянулись деревянные бараки, а в центре — большая площадь. На площади стояла виселица. По перекладине, переваливаясь с боку на бок, частенько разгуливали вороны.

Никогда не забуду, как испугался я, увидев первых заключённых. Обросшие, грязные, они были одеты в одинаковые полосатые куртки и такие же полосатые штаны. И у каждого на спине большой номер. Шаги заключённых сопровождались глухим монотонным стуком: на ногах у них вместо ботинок были деревянные колодки.

Подходящих штанов и куртки для меня не нашлось. Я закатал рукава и штанины, а в колодки, чтобы не сваливались, напихал травы. На спине моей куртки накрепко был пришит номер 35211. Отныне я обязан был отзываться не на своё имя, а на номер тридцать пять тысяч двести одиннадцать. Не человек, а номер!

Рядом со мной на нарах оказался заключённый номер тридцать две тысячи четыреста сорок. Я не мог

сразу понять, стар он или молод, но все его звали дядя Иван, и я тоже стал звать его так. Дядя Иван был совсем плох. В плен он попал раненый, а потом ему вывернули назад руки и подвесили на крюк. Он висел, а кровь из незажившей раны капала и капала на грязный дощатый пол. Его сняли с крюка, окатили холодной водой и, когда он очнулся, заставили смывать с пола кровавые пятна.

Особую ненависть к дяде Ивану почему-то питал помощник коменданта лагеря — Краузе. Он посылал дядю Ивана на самые тяжёлые работы, за каждый пустяк наказывал и однажды натравил на него овчарку. После этого дядя Иван недели две лежал в лагерном лазарете.

Работа в лагере начиналась в шесть утра. Дядя Иван с напарником возили на строительство котлована цемент. А наша бригада строила кирпичный дом для эсэсовских офицеров. Я таскал по узеньким шатким мосткам кирпич на площадку третьего этажа. Бригадиром

у нас был гамбургский уголовник Отто. Он ограбил продовольственный склад и угодил за это в концентрационный лагерь. Отто изо всех сил старался выслужиться перед начальством. Он не расставался с дубиной и, не задумываясь, пускал её в ход.

Мне было всего тринадцать лет, но Отто требовал, чтобы на моей «козе» за спиной было не меньше кирпичей, чем у остальных. К полудню у меня подгибались колени, стучало в висках, но я, словно заводной, таскал и таскал проклятые кирпичи!

На пятый день этой каторги, возвращаясь с работы, я свалился от слабости у самых дверей барака. Дядя Иван помог мне подняться, подсадил на нары и, когда мы улеглись, впервые спросил, как я попал в лагерь.

Я рассказал ему обо всём не таясь.

Узнав, что я умею рисовать, дядя Иван посоветовал:

— Скажи в канцелярии, что ты художник.

— Зачем? — спросил я.

— Может, у них найдётся работа по рисованию. Всё легче, чем таскать кирпичи на стройке.

Не знал дядя Иван, какие беды принесёт нам его совет!

Я заявил, что умею рисовать, и вскоре меня вызвал Краузе. По-русски он говорил неплохо, только изредка вставлял немецкие слова.

— Это есть правда, что ты умеешь рисовать? — спросил Краузе.

— Умею, — ответил я и тут же получил затрещину, от которой загудело в голове.

— Как отвечаешь? — подняв удивлённо белёсые брови, заорал Краузе. — Я есть унтерштурмфюрер СС! А ну! Я буду спрашивать тебя ещё один раз! Свинячий заморыш! Это есть правда, что ты умеешь рисовать?

— Умею, господин унтерштурмфюрер... немного умею... — бормотал я, чувствуя звон в ушах.

— Зо! Так! Завтра, после утренней поверки, останешься в бараке. Завтра я буду давать тебе работа сам!..

Вечером я рассказал дяде Ивану о приказе Крауче.

— Вот видишь, — сказал дядя Иван. — Будешь теперь рисовать для Краузе картинки... Разных там ангелочков, птичек, цветочки всякие... Немцы, брат, птичек любят, они цветики уважают нюхать...

Утром в барак пришёл Краузе. Он вытащил из папки свою небольшую фотографию. Потом вынул из кармана листок бумаги и положил рядом с фотографией. На листке я увидел изображение воинского немецкого ордена — железного креста. Я смотрел на Краузе, не понимая, что ему надо.

— К вечеру изображай мой портрет на бумаге. Крупно! Дизе орден нарисуешь на мою грудь. Вот сюда! — Краузе ткнул пальцем в свою фотографию. — Тебе понятно?

— Мне нужна бумага, господин унтерштурмфюрер... Бумага и карандаш...

Краузе предусмотрел всё. Он вытащил из планшета два листа толстой бумаги, карандаш и резинку.

— Чтобы к вечеру было готово! Дас ист майн бе-фель! Это есть мой приказ!

И он ушёл.

Я так соскучился по карандашу и бумаге, что, забыв обо всём, рисовал какое-то время с упоением. Но это продолжалось недолго. Чей-то крик и близкий выстрел вернули меня к действительности. Холостых выстрелов здесь не бывало. Должно быть, стрелял Краузе, которого я сейчас рисовал...

Больше я не испытывал радости от того, что пальцы мои сжимали карандаш. Мне стало невыносимо стыдно, что я рисую портрет фашиста. Сейчас я жалел, что сижу в бараке, а не таскаю вместе с другими кирпичи. Но я боялся Краузе. Он мог меня избить, покалечить, отправить в карцер. И я продолжал водить карандашом по бумаге...

Через какое-то время я взглянул на рисунок. С бумаги на меня смотрела карикатура на Краузе. Сам того не желая, я сделал широкий ноздреватый нос фашиста ещё шире, и от этого он стал совсем сплющенным. Толстая нижняя губа Краузе отвисла, и потому вид у него был дурацкий. Дурацкий, и вместе с тем страшный. Страшным он казался из-за глаз. Я нарисовал их круглыми, выпученными, непомерно большими.

Пришлось поспешно стереть свой опасный рисунок и начинать всё сначала.

Теперь я работал медленно, очень медленно, стараясь сохранить полное сходство с фотографией. К вечерней поверке я закончил рисовать только голову.

Краузе был в бешенстве:

— Ты есть красный свинья! — орал он. — Я должен отправлять этот портрет майнен браут — невесте! Завтра есть день её рожденья! Чтоб завтра всё было готово! Иначе — строгий арест!

Я знал, что это такое — строгий арест. Заключённого бросали на десять дней в тёмный сырой каземат, приковывали к полу короткой цепью и давали раз в три дня кусок эрзац-хлеба и кружку холодной воды. Заключённый умирал там через шесть — семь дней. Больше никто не выдерживал. Этот каземат мы называли «бетонный гроб».

Впервые в жизни я пожалел, что умею рисовать. Я представил себе, как невеста палача получит мой рисунок, как станет хвастаться всем: «Вот какой у меня храбрый жених! Немало перебил он русских, если фюрер наградил его железным крестом!»

Невыносимо было думать об этом!..

Но утром я снова взялся зд карандаш. Через час — полтора всё было готово. Тогда я отрезал от карандаша. небольшой кусочек и заточил его. Потом оторвал половинку чистого листа, а на второй половинке сделал как попало набросок с фотографии, тут же разорвал

его па мелкие клочки и бросил их на стол. Чистую половину листа и карандашный огрызок я спрятал в углубление, выдолбленное в деревянной колодке. Многие заключённые хранили так недозволенные веши: самодельные ножички, иголки, чудом уцелевшие фотографии близких.

Краузе остался доволен своим бравым видом. Особенно понравилось ему, что орден нарисован крупно и сразу бросается в глаза.

— Сегодня можешь не выходить на работа, — милостиво распорядился Краузе. — Давай обратно карандаш и бумага.

— Господин унтерштурмфюрер, вот карандаш, но один лист бумаги я испортил, у меня сразу не получилось...

Нижняя губа его отвисла ещё больше.

— Ты есть лжец! Куда ты дел один лист бумага?

— Вот он, господин унтерштурмфюрер... — Я показал на обрывки.

Краузе схватил клочки и начал рассматривать их. На одном обрывке он увидел нос, на другом — орден, на третьем — кусок уха. Это успокоило его. Он сунул карандаш в карман, положил рисунок в планшет и вышел из барака.

Я остался один.

Какое счастье! Целый день, свободный от работы! К тому же, меня теперь есть карандаш и листок чистой бумаги.

И я задумал сделать подарок дяде Ивану. С каждым днём ему становилось всё хуже и хуже. На работе он отставал от других, и за это его били. Он возвращался в барак, едва волоча ноги. Выхлебав миску баланды, дядя Иван валился на нары, но боль не давала ему уснуть. Тогда он заговаривал со мной. Я узнал, что до войны он работал на Сестрорецком заводе под Ленинградом, что отец его — тоже сестрорецкий рабочий — был дружен с Емельяновым, который прятал Ленина в семнадцатом году в шалаше. И ещё я узнал, что дядя Иван коммунист, но ему удалось скрыть это от фашистов.

Избитый, замученный, он всё реже и реже заговаривал со мной.

— Забили меня, Серёга, — сказал он как-то. — В случае чего, сообщишь после победы на завод, как погиб бесславно Иван Громов...

Я утешал его, но видел, что мои слова не приносят облегчения. И вот теперь я решил сделать ему подарок. Я был уверен, что он доставит дяде Ивану радость и хоть немного отвлечёт от мрачных мыслей.

На этот раз я рисовал быстро и уверенно. Я и сам не подозревал, что так отчётливо помню снимок, который воспроизводил сейчас по памяти. Рисунок был готов задолго до вечерней поверки. И у меня оставалась ещё четвертинка бумаги. Тогда я сделал второй точно такой же набросок — себе.

С рисунка на меня смотрел рабочий в кепке. Из-под кепки выбивались взлохмаченные волосы. Просторное поношенное пальто на рабочем было распахнуто, виднелась чёрная косоворотка, застёгнутая на одну пуговицу. Я взглянул на рисунок через узенькое отверстие сжатого кулака, и мш показалось, что человек в кепке смотрит на меня пристально, испытующе...

С каким нетерпением ожидал я возвращения дяди Ивана! Когда он вошёл в барак, я сразу понял, что его опять били. Он с трудом передвигал ноги, руки его бессильно повисли, голова была низко опущена. Ничего не говоря, он с трудом влез на нары.

Я не решился заговорить о своём подарке. Всё равно дядя Иван не смог бы рассмотреть рисунок в темноте. Нужно было дождаться утра.

— Серёга, — вдруг услышал я шёпот дяди Ивана, — ты спишь?

Я мотнул в темноте головой, словно он мог видеть это. Он, конечно, ничего не увидел, но почему-то догадался, что я не сплю. И так же шёпотом продолжал:

— Нет у меня больше сил терпеть... не дам больше над собой издеваться... Завтра прикончу Штамма и брошусь на проволоку... Всё равно живым не выйти... хоть с пользой погибну.

Мне стало страшно.

— Не надо так говорить, дядя Иван... Я вам подарок приготовил, а вы...

— Какие уж там подарки?..

— Утром покажу...

— Ну спасибо. Только ни к чему это... — Он повернулся на бок и умолк.

Дядя Иван лежал так тихо, что даже его дыхания не было слышно. И поэтому я догадался, что он не спит: все мы спали беспокойно. Измученное тело и во сне продолжало болеть; заключённые стонали, вскрикивали, скрипели зубами, дышали тяжело и неровно.

Я знал, о чём думает сейчас дядя Иван. Лагерь был обнесён трёхметровой колючей проволокой, а через проволоку пропущен электрический ток. Прикоснувшись к этой проволоке, человек падал мёртвым.

«Скорее бы утро, — думал я. — Может быть, ему станет легче, когда он увидит...»

Наконец дядя Иван тяжело застонал, и я понял: теперь он спит...

Утром я сунул ему свёрнутый трубочкой листок:

— Посмотрите, когда рядом никого не будет...

В этот день па работе я всё время думал о дяде Иване. Мне казалось, что после моего подарка ему станет легче...

На поверке я увидел его. Голова дяди Ивана была, как и раньше, опущена, но мне показалось, что он не так сутулится. По дороге в барак мы отстали от других, и он обнял меня за плечи:

— Спасибо тебе, Серёга! Может, и верно... рано мне ещё о смерти думать...

— Вы узнали его?

Конечно. Только почему ты его таким нарисовал?

— Чтобы безопаснее... Если найдут при обыске... Я себе тоже такого нарисовал...

* * *

Беда грянула через несколько дней. После вечерней поверки в барак заявился унтер-офицер Штамм, по прозвищу Дракон. Его рысьи глазки так и шныряли по сторонам. Все поняли — будет беда: Штамм ищет, к чему бы придраться. Взгляд немца упёрся в ноги дяди Ивана. На его колодках были комья грязи. Входя в барак, дядя Иван забыл вытереть ноги.

Ни слова не говоря, Дракон со всей силы ударил его кулаком. Дядя Иван упал.

Мы бросились к нему, чтобы помочь подняться.

— Назад! — заорал Штамм. — Назад!

Дядя Иван медленно поднялся. Втянул голову в плечи и подавшись всем телом вперёд, он двинулся на Дракона. В наступившей тишине мы услышали его глухой голос:

— Я тебя, погань ползучая.. я тебя...

Его отделяли от Штамма всего три-четыре метра. Все замерли: сейчас он набросится на фашиста, и тот пристрелит его.

Я схватил дядю Ивана за руку, но тут же получил такой удар от Штамма, что отлетел в угол. Следующим ударом Дракон опять свалил дядю Ивана. Потом он набросился на меня. Он сорвал с моей ноги тяжёлую колодку и бил меня ею, осыпая бранью.

Я корчился под ударами, прокусил себе губу, чтобы не кричать, и всё-таки закричал. И вдруг удары прекратились. Несколько секунд я лежал, ожидая удара, и наконец решился открыть глаза. Дракона в бараке не было. Моя колодка валялась на полу...

Товарищи подняли меня и положили на нары. Я со стоном вытянулся. Рядом со мной лежал дядя Иван..

Утром, преодолевая боль, я потянулся за колодками. Какой-то добрый человек поставил их к моему изголовью. Как всегда, прежде чем надеть колодки, я сунул палец в тайничок. Палец вошёл в пустоту. Ни карандаша, ни бумаги там не было. Я схватил вторую колодку, но рисунка не оказалось и там. Рисунок исчез.

* * *

Три дня избитый дядя Иван пролежал в лагерном лазарете. Лечил его пленный доктор Козиоров.

— Вот это, Серёга, человек! — говорил дядя Иван о докторе. — Счастье, что в лагере есть такие... Не всё ещё потеряно, не всё...

Таинственное исчезновение рисунка не давало мне покоя. Куда же он делся? Где и когда я потерял его? Однако раздумывать я особенно не мог, потому что каторжный труд выжимал из нас последние силы. Теперь мы работали вместе с дядей Иваном: его напарник не выдержал и умер от истощения.

На невысокой отлогой горке были свалены кучи цемента. Мы перевозили его на вагонетке в другой конец лагеря. Гружёная вагонетка катилась вниз по рельсам сама: для этого надо было только слегка толкнуть её. Скрипя и шатаясь, она набирала скорость и, пробежав

метров десять, останавливалась. Дальше её надо было толкать. Толкал один я... Дядя Иван совсем обессилел.

Нашим участком командовал Дракон. На горку, где грузили цемент, Штамм никогда не поднимался. Поэтому я сразу почувствовал недоброе, когда увидел его здесь.

— Иди вниз, — приказал он дяде Ивану. — Проверь рельсы.

Дядя Иван ушёл, мы остались одни. Я продолжал грузить вагонетку.

Штамм пристально разглядывал меня, точно видел впервые. Наконец губы его растянулись в ухмылке и он сказал:

— Оказывается, ты можешь делать рисование...

Я молчал, не зная, что отвечать. Всё так же ухмыляясь, эсэсовец продолжал:

— Ты преступно делал нарушение... Ты имеешь карандаш и бумага... За это должна быть строгий наказаний.

— У меня нет ни карандаша, ни бумаги, — пробормотал я.

Штамм перестал ухмыляться.

— Теперь — нет! Теперь они есть здесь! — Он вытащил из нагрудного кармана рисунок и огрызок карандаша. — Вот! Это есть большой преступлений!

Я всё понял. Штамм обнаружил мой тайник,

когда избивал меня колодкой. «Только бы не узнал, кого я рисовал...»

— Кто есть на этом рисунок?

— Отец... Мой отец... Майн фатер...

— Красный щенок! Я есть не дурак! Это есть Ленин! Переодетый. Я был в Россия. Я видеть там этот портрет... Тебе будет казнь!

Страх сковал меня. Теперь я погиб! Только чудо могло меня спасти. Но мне шёл четырнадцатый год, и я знал: чудес на свете не бывает.

— Ты должен целовать мой рука, что я есть добрый, — сказал вдруг урчащим голосом Штамм. — Я не буду делать рапорт начальству. Ты меня понимаешь?

— Так точно, господин унтер-офицер! — «Значит, чудеса всё-таки бывают!» — пронеслось в моей голове. А Штамм продолжал:

— Ты должен выполнять то, что я тебе буду приказывать. Тогда всё будет хорошо... Ты понимаешь?

Я молчал. Но Штамм не нуждался в моём ответе. Он не сомневался, что я выполню сейчас любое его приказание.

— Прекрасно! Ты есть разумный малшик. Слюшай меня. В вашем бараке есть коммунисты. Ты будешь сказать мне их номера, тогда я буду рвать твой рисований. И всё будет... как это по-русски? Всё будет шитомыто...

— Я про коммунистов не знаю, — сказал я и закрыл глаза, ожидая удара.

— А, ты хочешь болтаться в петле? — Теперь голос Дракона уже не урчал. — Если завтра вечером не скажешь хоть про один коммунист, будет казнь.

Он ушёл. Меня трясло. Чтобы не упасть, я опёрся на лопату. Назвать номера коммунистов! Я знал только одного коммуниста в нашем бараке — дядю Ивана. «Нет, нет, — твердил я в ужасе. — Я не буду предателем!» Но тут же дыхание перехватывала другая мысль: «Значит, я живу последний день? И никогда больше не увижу отца... и деда не увижу... и вообще ничего, ничего никогда не увижу...» Тяжело шлёпая крыльями, вблизи опустилась ворона. «Та самая, что торчит па перекладине виселицы!» — с ужасом подумал я. Ворона хрипло каркнула и полетела дальше.

Я не заметил, как подошёл дядя Иван. Из-за гряз-

них, лохматых туч выглянуло солнце и осветило его лицо. Глаза его, тусклые, глубоко запавшие, казалось, ничего ие видели, синие губы были плотно сжаты.

— Я был здесь, — проговорил он медленно. — Отдыхал за кучей цемента... Я всё слышал... Не отчаивайся... выход есть.

— Какой, дядя Иван, какой?

Тяжело вздохнув, дядя Иван взглянул почему-то на свои ладони, и мне казалось, что прошло бог знает сколько времени, прежде чем он выговорил:

— До победы мне не дожить... дело ясное... Одно меня гложет — умру без всякой пользы... Слушай, Серёга... Завтра после поверки скажешь Штамму, что номер тридцать две тысячи четыреста сорок — коммунист, и он отстанет от тебя. Всё равно мне погибать, так хоть тебя вызволю... Может, отомстишь...

Он умолк, не спуская с меня тусклого взгляда.

— Не смейте так говорить, дядя Иван. Не смейте! — крикнул я, забыв, что меня могут услышать.

Он положил мне на плечо руку и сказал после недолгого молчания:

— Вытри слёзы, давай работать...

* * *

И вот мы снова лежим на нарах. Я не сомневался, что это последняя ночь в моей жизни. Я не плакал, только мне всё время было холодно.

- Дядя Иван, — попросил я, — если доживёшь до победы, найди моего отца.. Богатова Петра Григорьевича... Скажи ему всё...

Утром, как всегда, мы принялись за работу. Но думал я только об одном: сегодня вечером меня отдадут в руки гестаповцев.

Когда очередная вагонетка была нагружена, я приготовился толкнуть её вниз.

— Погоди-ка, — остановил меня дядя Иван. — Я заметил, трещину на рельсах... внизу... Покажу Дракону. Когда подыму руку, толкнёшь вагонетку, а до этого — жди!

Тяжело ступая, он стал спускаться.

Я остался один. Закрыв глаза, я представил себе виселицу на лагерной площади. На перекладине сидит жирная ворона... Нет!.. Нет!.. Я не хочу умирать!

Я посмотрел вниз и увидел знакомую фигуру дяди Ивана и Дракона. Дядя Иван что-то объяснял Штамму, а Штамм слушал, размахивая плетью. Они подошли к подножию горки, дядя Иван ткнул пальцем в рельсы и отошёл в сторону. Дракон остался стоять на месте, чуть склонившись над рельсами. Дядя Иван высоко поднял руку — я толкнул вагонетку, и она со скрипом покатилась вниз. Штамм сделал шаг в сторону. Когда вагонетка с грохотом достигла подножия, дядя Иван вдруг толкнул Дракона двумя руками в грудь — и тот оказался под колёсами гружёной вагонетки. От слабости дядя Иван не смог удержаться на ногах и тоже упал рядом.

Не помню, как я сбежал вниз. Голова Штамма была раздроблена. Дядя Иван пытался подняться, но не мог. Вагонетка задела его тоже. Лицо дяди Ивана было залито кровью.

— Дракон жив? — я скорее угадал, чем услышал его вопрос.

— Убит.

— Ну, теперь ты спасён... Проберись в лазарет к доктору Козиорову. Чтобы никто не видел... Он знает... Поможет тебе...

Дядя Ваня не договорил, он потерял сознание.

Лагерный лазарет был разделён на две половины. В одной лежали заключённые, истощённые голодом, измученные непосильной работой. В эту половину часто заходили немецкие врачи. Они смотрели только за одним — чтобы больные не залёживались. «Если русский может сидеть, значит, он может работать», — заявлял главный врач лазарета Гетцке.

Во второй половине лежали тифозные и дизентерийные больные. Здесь работали только пленные советские врачи. Ни один немец сюда не заходил. Они боялись заразиться. Санитарами — их было двое — работали пленные чех и поляк.

В лазарете я сразу увидел доктора Козиорова.

— Заключённый тридцать два четыреста сорок ранен, его зашибла вагонетка! — сказал я поспешно.

Доктор схватил меня за руку и втащил в соседнюю комнату.

— Имей в виду, — заговорил он быстро и негромко, — ты пришёл сюда в семь утра. Я оставил тебя в лазарете. У тебя температура больше тридцати восьми...

Теперь я начинал кое-что понимать. Дядя Иван решил убить Дракона, чтобы тот меня не выдал, и условился обо всём с доктором. Доктор скажет, что мы с утра были в лазарете, никто не заподозрит нас в убийстве эсэсовца. Но дядя Иван не предусмотрел, что немцы найдут его лежащим без сознания рядом с убитым Штаммом...

Вблизи лазарета послышались голоса. Доктор выглянул в окно и мгновенно впихнул меня за матерчатую ширму. В еле заметную щёлку ширмы я увидел, как два заключённых внесли на носилках дядю Ивана.

Носилки были короткие, для переноски земли, ноги дяди Ивана волочились по полу. Едва заключённые опустили носилки на пол, как ворвался Краузе.

— Еде доктор Еетцке?! — заорал он на весь лазарет.

— Еосподин оберштурмфюрер, доктор Гетцке уехал вместе со своим помощником на два дня в Берлин, — отрапортовал доктор Козиоров.

— Тогда слушан ты! Эта падаль, — он показал на лежащего без сознания дядю Ивана, — убил солдата великой Германии. Лечи его хорошо! Мы должен знать, кто помог ему голкать сверху вагонетка. А потом ему будет такой смерть, что весь лагерь содрогается! Ему и и тому, кто толкал вагонетка! Ты поняль?

— Так точно, понял, господин оберштурмфюрер! — Лицо доктора Козиорова было белее его халата.

— Завтра им займётся гестапо! — Выходя из лазарета, Краузе так хлопнул дверью, что зашаталась ширма.

Ушли и заключённые, принёсшие дядю Ивана. В комнате остался один доктор Козиоров. Я вышел из-за ширмы и подошёл к носилкам. Дядя Иван дышал часто и тяжело.

«Что же теперь будет, что теперь будет?! — Я не мог оторвать глаз от дяди Ивана. — Они станут пытать его.. Из-за меня! Он хотел спасти меня...»

— Немедленно за ширму! — прикрикнул на меня доктор. — Не смей показываться...

В час дня я вышел из лазарета.

В моём кармане лежала справка, что я находился в лазарете с семи часов до часу дня. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня схватили и привели в лагерную канцелярию. Здесь уже начала работать комиссия гестапо.

За небольшим канцелярским столом сидел тощий гестаповец и перелистывал бумаги в коричневой папке. За соседним столом сидел немец в штатском, с рыжими усиками щёточкой, точь-в-точь как у Гитлера. Гестаповец поднял на меня удивлённые глаза.

— Это есть номер тридцать пять двести одиннадцать? Сейчас мы будем знакомиться близко. Ты будешь говорить правда, и тогда тебе наказаний не будет, потому что ты не есть большой. Но если будешь говорить неправда, то тебе будет жалость об этом. Рассказывай быстро, как было дело?

— Какое дело, господин гауптман?

— Не притворяйся... Притворяйство есть преступлений. А за преступлений будет строгий наказаний. Ты толкал вагонетка! Ты знал, что заключённый помер тридцать две тысячи четыреста сорок будет убивать унтер-офицера Штамма.

От страха сердце моё колотилось о рёбра. Я собрал все свои силы, чтобы изобразить удивление, и спросил:

— Разве с господином унтер-офицером Штаммом случилось несчастье?

— Оказывается, ты есть совсем глюпый притворщик, — не повышая голоса и раскуривая сигарету, сказал гестаповец. — Ты работаешь вместе с заключённым номер тридцать две тысячи четыреста сорок. Ты толкал вагонетка?

Мне показалось, что гестаповец отлично слышит стук моего сердца.

— Господин гауптман, с семи утра я был в лазарете... сейчас я возвращался в барак. У меня есть вот... справка...

Гестаповец выхватил у меня справку. Он был, наверно, очень близорук и, читая, водил по бумаге носом так, точно обнюхивал её. Кончив читать, он молча уставился на меня, и вдруг его маленький рот растянулся в улыбку.

— Тебе не будет казнь, — сказал он наконец. — Тебя выпустят из лагерь домой. Потому что ты есть ещё дитя.

Я не верил своим ушам.

— Ты будешь узнать, кто толкнул вагонетка, — продолжал гестаповец. — Это не есть трудно тебе. А потом будешь ехать домой к своей бедной муттер.

— Я постараюсь, господин гауптман... — пробормотал я. — Только не знаю, удастся ли мне...

— Если не узнаешь, будешь остаться здесь долго, пока не будешь иметь длинная седая борода. Тогда твоя бедная муттер тебя совсем не узнайт...

Секретарь захохотал. Ему понравилась шутка начальника.

— Завтра будешь иметь лёгкая работа, — донеслись до меня слова гауптмана. — Но помни: ты можешь ехать свой деревня, если скажешь мне, кто толкал вагонетка...

* * *

Гестаповец сдержал своё обещание: утром меня послали на лёгкую работу. Около помещения, где жили эсэсовцы, был разбит цветник. По сравнению с прежней каторгой, работать в цветнике было совсем нетрудно. Но, копая землю, подрезая кусты, таская воду, я всё время думал о дяде Иване. «Его мучают сейчас.

Пытают за то, что он спас меня. А если бы он не убил Дракона, то пытали бы меня... меня...» Ни о чём другом я не мог думать.

Бригадир-чех не очень строго следил за тем, как мы работаем. Но, заметив проходящего поблизости эсэсовца, заорал на нас:

— Ленивые канальи! Шевелитесь!

Он подскочил ко мне, размахнулся, палка опустилась на мою спину, но я не почувствовал удара.

— Славянин бьёт славянина. Это хорошо! Это есть немецкий порядок! — сказал довольный эсэсовец и пошёл дальше.

Перед концом работы чех подошёл ко мне и, смотря в сторону, сказал еле слышно:

— Иван жив... в лазарете...

От удивления я уронил ведро. Как он догадался, что я всё время думаю о дяде Иване? Значит, он всё знает? Знает, что вагонетку толкнул я?!

Не ожидая моих вопросов, чех направился к ближайшей клумбе и стал ругать заключённого за плохую работу.

К концу работы чех вдруг заорал на меня:

— Бери лопату, чёртов лодырь! Копай здесь!

Когда я подошёл к нему, он сунул мне лопату и пробормотал:

— У Ивана сыпной тиф. Радуйся! — и тут же снова заорал: — И чтоб все дорожки были посыпаны песком! Аккуратно!

Я не понял, почему я должен радоваться. У тифозного пленного была одна дорога — из лазарета в могилу!

На другой день, когда я подрезал засохшие ветки кустарника, чех прошёл не спеша, вразвалочку мимо и, не глядя на меня, отчётливо сказал:

— Всё хорошо! Иван умер! Передай ему привет...

Теперь я не сомневался: бригадир сошёл с ума! Мне уже приходилось слышать, что некоторые заключённые не выдерживали издевательств и сходили с ума.

На вечерней поверке мне было приказано явиться наутро в лагерную канцелярию. Я не сомневался, что предстоит новая встреча с гестаповцем. Конечно, эту ночь я почти не спал. Засыпая па несколько минут, я сразу же просыпался с мыслью: что меня ждёт утром?

Первым, кого я увидел в канцелярии, был бригадир-чех. Он разговаривал с немецким писарем. Писарь хотя и работал в канцелярии, но тоже был заключённым. Увидев меня, чех сказал что-то писарю и вышел.

Писарь — маленький пожилой человек с лицом, иссечённым морщинами, заговорил очень медленно, растягивая каждое слово, как резину:

— Ты переводишься... В другой лагерь... Я внёс тебя в список... Отправка завтра... В пять тридцать утра... Здесь... У здания канцелярии... Ступай работать...

* * *

Тусклый рассвет едва занимался над лагерем, когда я подошёл к канцелярии. Человек двадцать заключённых, дрожа и ёжась от утреннего холода, молча топтались на месте, пытаясь согреться. Было ещё темно, и я не мог рассмотреть лица узников.

Ровно в пять тридцать появился офицер-эсэсовец. По команде «смирно» мы вытянули руки по швам. Эсэсовец подошёл к строю, щёлкнул кнопкой фонарика и буркнул что-то переводчику. Тот сказал:

— Господин унтерштурмфюрер будет сейчас называть номера заключённых. Названный номер делает два шага вперёд!

Унтерштурмфюрер скользнул острым лучом фонарика по списку и выкрикнул:

— Зибен унд цванциг драй хундерт цвай унд фир-циг!

— Двадцать семь триста сорок два! — крикнул вслед за ним переводчик.

Правофланговый сделал два шага вперёд.

— Фюнф унд драйсиг цвай хундерт эльф!

— Тридцать пять двести одиннадцать, — вызвал переводчик.

Я шагнул вперёд, и фонарик высветил мой номер. Лиц эсэсовец не освещал. Для него мы все были номерами, а не людьми.

Проверка продолжалась не более пяти минут. Под конвоем нас вывели за ворота лагеря. Здесь уже тарахтел мотор закрытой тюремной машины. Вместе с нами сели три автоматчика. Свет в машину проникал только сквозь узенькую прорезь зарешечённого окна.

— Не разговаривать, местами не меняться, руки держать за спиной! — приказал автоматчик.

Машина тронулась. Поначалу в ней было ещё темнее, чем на улице. Напрасно я пытался различить лица — все заключённые сидели, низко опустив головы, и дремали.

Однообразное покачивание усыпило меня. Не знаю, долго ли я дремал, но, когда очнулся, в машине стало светлее. Я взглянул на своего соседа, он сидел ко мне боком, и я разглядел его лагерный номер: двенадцать сорок. Заключённого с таким номером я не знал. Сосед повернулся в мою сторону, и я чуть не закричал: рядом со мной сидел дядя Иван. Он приложил палец к губам, и я понял, что надо молчать..

* * *

В новом лагере я сразу же потерял дядю Ивана. И невероятную историю «воскрешения из мёртвых» мне удалось узнать много дней спустя, когда мы случайно встретились после работы.

— Такое было, Серёга, — начал дядя Иван, — что и сам себе, не верю. Как меня вагонеткой стукнуло, ты видел. Очнулся в лазарете. Голова от боли разламывается. У койки человек какой-то сидит. Заметил он, что я очнулся, сразу — из палаты. Он из палаты, а доктор Козиоров — в палату. Подходит к койке, говорит скороговоркой:

— У тебя тиф. Пока ты здесь, тебя не тронут. В эту палату немцы не ходят.

Я говорю:

— Повезло мне... Лучше от тифа умереть, чем на виселице болтаться...

А доктор отвечает:

— Зачем тебе умирать? Ты у нас поправишься...

Я только головой покачал. Никто ещё из тифозной палаты живым не выходил.

А доктор новую загадку задаёт:

— Вылечить такого тифозного нетрудно. Труднее похоронить. А ещё труднее после похорон в другой лагерь переправить...

Тут, Серёга, у меня ум за разум зашёл. Если поправлюсь, чего меня хоронить? А если помру — зачем мертвяка в другой лагерь переправлять?

Лежу день, другой, удивляюсь: какой-то у меня тиф непонятный: жару особого нет, только что голова разбитая болит. Никаких лекарств не дают. А перевязку на голове санитар-поляк аккуратно делает.

Вот прошло три дня, я малость отошёл, а только радости от этого никакой. Знаю ведь: выздоровею, сразу попаду сатане в зубы! Натешатся враги надо мною вволю. И всё мне покоя не даёт тот разговор с доктором. Чую: чего-то за теми его словами кроется, а что именно — не могу додуматься.

И вдруг ночью появляется доктор Козиоров, а с ним санитар-поляк. Уложили меня на носилки и вынесли из палаты. Там, в лазарете, есть такая комната с ширмой. Внесли меня за ширму, я смотрю — на скамье труп лежит... Доктор говорит:

— Снимай куртку.

Снял я куртку, санитар другую мне подаёт. А доктор продолжает:

— Если хочешь уцелеть, запомни: твоя фамилия теперь Куценко Иван Владимирович. Номер — двенадцать сорок. Запомнил? Иван Куценко. Двенадцать сорок!

А санитар тем временем обрядил покойника в мою куртку.

Тут я понял многое, Серёга. И прежде всего то понял, что и за колючей проволокой бьются люди с фашистами. Без гранат, без винтовок, голодные, разутые — и бьются... Ты сообрази, Серёга. И поляк, и доктор знали ведь: пронюхают гестаповцы, что вместо меня другого похоронили, такую им муку придумают, что и в аду не бывало. А не испугались, жизнью рисковали, чтобы спасти нас с тобой. Думаешь, они одни такие? Нет, брат Серёга, настоящие люди есть везде. Есть они, ясно, и в этом лагере. И мы их найдём здесь с тобой. Разыщем...

Завыла лагерная сирена. Надо было спешить в свой барак. Мы наскоро попрощались и разошлись, чтобы вскоре вместе с другими узниками начать тайную войну за колючей проволокой.

ПОБЕГ

Я обещал вам рассказать о побеге. Начну издалека.

Лагерь, куда нас перевели, оказался ещё больше прежнего. В нём было сорок пять тысяч пленных — целый город, где жили только узники, голодные, бесправные, где никто не знал, будет ли он жив через минуту.

Мне повезло, я и здесь оказался в одном бараке с дядей Иваном, а главное, нас зачислили в одну рабочую команду. Мы грузили в каменоломне каменные глыбы и, задыхаясь от усталости, толкали вагонетку по крутому подъёму на десятиметровую высоту.

Нашу лагерную жизнь описывать не стану. Было всё: тоска, злоба, ненависть, но сильнее всего была надежда. Мы твёрдо верили: Красная Армия победит. А когда узнали о разгроме фашистов под Сталинградом, сосед по нарам, сапёр Марков, сказал дяде Ивану:

— Пора и нам вылезать из щелей, мы не тараканы!

Только потом понял я смысл этих слов.

Поначалу Марков показался мне старым, но скоро узнал, что ему всего тридцать лет. Он сильно припадал на левую ногу — пуля повредила ему колено. Фашисты не подозревали, что Марков свободно говорит по-немецки: до армии он был учителем немецкого языка.

В каменоломне мы промаялись почти год, но однажды на вечерней поверке было объявлено, что вскоре нашу рабочую команду пошлют на военный завод — он находился в трёх километрах от лагеря. Дядя Иван и Марков приняли эту новость спокойно, я же пришёл в ужас.

— Как же так? — спрашивал я. — Мы будем делать оружие, а немцы из него — убивать наших бойцов? Я сделаю гранату, а фашисты убьют ею моего отца? Так, да?

— Не барабань! — сказал дядя Иван. — Не всякий пистолет стреляет, не всякая граната взрывается. Радоваться надо!

— Чему радоваться?

— Пошевели мозгами! Почему нас на завод гонят? Да ещё на военный! Раньше не гнали, а теперь понадобилось. А потому, что своих-то рабочих у них не осталось, всех в армию замели.

— Под Сталинградом наши одних пленных триста тысяч взяли! — заметил Марков. — Да ещё раненых сколько? Добавь убитых, вот и наберётся миллион!

— Откуда вы знаете?

Дядя Иван и Марков переглянулись.

— Подробности, Серёга, ни к чему, — сказал дядй Иван. — А мы нынче в курсе всех фронтовых дел. Держи рот на замке!

— Не тот уж фриц теперь, не тот: зубы ещё скалит, а хвост поджал. Как волк в капкане! — усмехнулся Марков.

Через несколько дней нас погнали на завод. Главный мастер сборочною цеха — усатый верзила с чёрной повязкой на глазу, объявил:

— Ахтунг! Прошу хорошо помнить! Кто будет делать саботаж, тот будет выходить в трубу жёлтым дымом!

Мы его поняли: кто будет плохо работать, того сожгут в крематории.

— Циклоп одноглазый! — пробурчал Марков.

Потом мы узнали — этот фашист потерял под Москвой глаз и начисто отморозил ухо.

Впервые в жизни я оказался на заводе. Циклоп отвёл меня в чулан, где стояли мётлы, щётки, вёдра и висели тряпки.

— Будешь делать чистота и блеск!

Дядю Ивана и Маркова он поставил на конвейер.

Прошло немного времени, и я узнал, что заключённые на конвейере стараются собирать оружие из бракованных частей, а хорошие части, под видом брака, пускать в переплавку. Из мастерских ухитрялись выносить ручные гранаты, кинжалы, самодельные пистолеты. Всё это, в конце концов, оказывалось в нашем лагере, но кто и где прятал оружие, я не знал. Однажды я спросил об этом дядю Йвана, он нахмурился и посмотрел на меня чужими глазами:

— Ни к чему тебе знать.

Or такого ответа я чуть не заплакал. Он понял мою обиду и спросил уже не так строго:

— К чему тебе знать? Объясни.

— Как к чему? Значит, вы меня боитесь?

— Сначала ответь: к чему тебе знать об этом?

Я не находил ясного ответа.

— Чтобы знать... на всякий случай... Мало ли что... Значит, не доверяете...

— Не дури! В таком деле и за самого себя нельзя поручиться. В нашем положении каждый должен знать только то, что нужно для пользы дела, не больше. Дошло? То-то же!

Тяжело шаркая деревянными башмаками, мы возвращались в лагерь. Дорогой я думал о своей находке: утром на заводском дворе я заметил втоптанный в грязный снег большой столовой нож с обломанным черенком. Я подобрал его, хотя и знал, что обнаруженный у пленного обломок ножа грозит строжайшим наказанием. Дяде Ивану я ничего не сказал, боялся, что прикажет выбросить, и сейчас мои мысли были только об одном: если заточить лезвие ножа с двух сторон и приделать ручку — у меня будет настоящий кинжал. Пусть не пистолет, не граната, но всё же оружие. Заключённые ждали приближения Красной Армии, чтобы поднять восстание, и я боялся, что в решающий момент окажусь без оружия. Но как превратить обломок ножа в кинжал? В нашем цехе было несколько заключённых, работавших на заточке инструментов, но довериться им я не мог, среди пленных попадались и продажные шкуры, доносчики. Помочь мне мог только дядя Иван. Сейчас он шагал рядом со мной и я решился:

— Дядя Иван, — начал я издалека, — повезло мне здорово... нашёл железку.

— Чего нашёл?

— Железку, лезвие от ножа... черенок сломан, а лезвие целое... нашёл на заводском дворе...

— Зачем оно тебе? В карцере не бывал?

Я оглянулся. Мы замыкали колонну, позади нас, метрах в пяти-шести, шагали конвойные. Рядом с дядей Иваном шёл Марков, его я не опасался.

— Хочу кинжал себе сделать. Наши наступают, а у меня нет оружия... У других будет, а у меня ничего. Если заточить да приделать ручку — кинжал получится...

— Выбрось из головы... Надо будет — дадим. — Он похлопал себя по боку. — Вот он, здесь, — проговорил он едва слышно. — Придёт время, может, ты его и получишь.

От этих слов я ощутил в себе какую-то особую силу, казалось, я ещё хоть сто вёрст пройду, только бы поблизости шагал дядя Иван с моим пистолетом! И сразу же затея с ножом представилась мне глупой. Я полез за пазуху, чтобы незаметно на ходу выбросить свою опасную находку, но вовремя заметил, что конвойный идёт чуть ли не рядом.

Мы подошли к лагерю. Как всегда, в эти часы у ворот маячил рапорт-фюрер, следил, точно ли построены пленные по пяти в ряд. Наша пятёрка замыкала колонну и. как только мы вошли в ворота, я увидел группу пленных, окружённых эсэсовцами. Рапорт-фюрер приказал нашей пятёрке присоединиться к этой группе.

— Обыск! — выдохнул Марков.

В груди у меня всё похолодело, ноги одеревенели и перестали гнуться. Я представил, что будет дальше. Сейчас у дяди Ивана найдут мой пистолет, обо всём догадаются, сделают в лагере повальный обыск, обнаружат тайники с оружием, и тогда все мы «выйдем из лагеря жёлтым дымом»...

— Дай сюда нож! — услышал я шёпот дяди Ивана.

— Сейчас выброшу! — я потянулся за ножом.

— Не смей! Дай сюда! Живо!

Я незаметно сунул лезвие в его рукав.

На ближней вышке вспыхнул прожектор, осветив нашу группу. Нас было немного, человек сорок. Эсэсовцы задержали несколько рядов для выборочного обыска, на всякий случай.

Обыском командовал комендант лагеря. Его непомерно длинные руки, тяжёлая челюсть и маленькие жёлтые глазки под широким нависшим лбом делали гитлеровца похожим на злобную гориллу.

Нас построили в одну шеренгу. По команде коменданта правофланговый делал три шага вперёд, эсэсовец привычным движением ощупывал пленного и, ничего не найдя, коротко бросал:

— Комм!1

1 Иди (нем.).

Пленный брёл на площадь, где заключённые строились на поверку.

Я не решался взглянуть на дядю Ивана. Сейчас наступит страшная минута — нащупать пистолет в арестантской одежде проще простого. Почему он не выбросил его сразу, когда мы вошли во двор, ещё до того как зажёгся прожектор? Зачем он взял мою находку? Его поведение казалось мне нелепым. Я повернул голову и увидел, как он совсем неловко кинул мой нож в большой рыхлый сугроб. Мгновенно к нему бросились два эсэсовца, нож был сразу же найден и передан коменданту.

— Твой? — спросил немец.

— Мой...

Ударом кулака комендант свалил дядю Ивана на землю.

— В карцер свинью! — крикнул он. — Трое суток без воды и пищи!

Такое наказание для истощённого пленного было почти равносильно смерти.

Что я пережил за эти дни! Мне казалось, во всём виноват я, всё случилось из-за моей проклятой находки.

Но дядя Иван не умер. Это было поразительно, но он выжил! Через три дня, вернувшись с завода, я увидел его. Он лежал на нарах, лицо его было синевато-бледное, грудь надрывалась от натужно-хриплого дыхания.

Всю ночь дядя Иван бредил, вскакивал и снова валился на свои нары. Утром его отправили в лагерный лазарет..

Никто не верил, что дядя Иван выживет, а он чудом каким-то выжил и вернулся в барак.

После поверки, когда все уже спали, мы лежали на нарах и вели тихий разговор.

— Скажу тебе, Серёга, сам не понимаю, как выжил. Должно быть, сознание помогло, — сказал дядя Иван и пояснил: — Не мог я умереть с пистолетом за пазухой. Тогда бы его нашли. А дальше что? Немцы всё бы раскрыли. Хочешь верь, хочешь нет, главная мука моя была не в голоде, не в жажде — совсем в другом: а ну как они вспомнят, что не обыскали меня там, у ворот?! Вспомнят и нагрянут с обыском. А пистолет мой без патронов, никого из него не убить, даже с собой нельзя покончить...

Я задал мучивший меня вопрос:

— А зачем вы нож тогда взяли? Чтобы спасти меня?

— Ах, Серёга, и представить нельзя, какое дело сотворила твоя железка! В добрый час нашёл ты её...

Я ждал, что скажет он дальше, слова его казались мне несуразными. Понимает ли он, что говорит? Почему я нашёл тот нож в добрый час?

— От пистолета я тогда мог избавиться, — продолжал он приглушённым голосом... — Бросить незаметно в снег. Но пистолет не иголка, в конце концов его бы нашли. Тогда бы всё и началось. И вспомнил я в ту минуту... Вот ведь как бывает — за одну секунду в голове целая картина возникнет... Случай один вспомнил и тут же решение принял. А случай такой. Была в детстве у меня собачонка... Дворняжка. Килькой звали. Заболела Килька чумкой, потащил я её к ветеринару. Был у нас такой в посёлке. Притащил, и вижу во дворе удивительную картину. Стоит привязанная к столбу лошадь, губы у неё оттянуты и накрепко сплющены между двумя толстыми дранками. Лошадь головой мотает, ей, конечно, очень больно, потому что губы — самое, можно сказать, нежное место у лошади. Мотает она головой, пытается от дранок избавиться, а доктор между тем стоит на коленях и делает коняге разрез на задней ноге, там у неё нарыв нагноился. Потом ветеринар объяснил мне: самое опасное — делать коню операцию на задней ноге: ударит копытом, часа не проживёшь! У ветеринара тогда обезболивающего не было, вот он и придумал хитрый приём. Зажал коняге губы, боль нестерпимая, мотает, бедняга, головой, только одно у него в голове: как избавиться от тисков. И не чувствует, что ему ногу режут, потому что от зажима-то боль сильнее, чем от разреза на ноге. Вспомнил я эту картину детства в единую секунду. Вспомнил, схватил твою железку и бросил её можно сказать, на виду у коменданта. А не-мец-то оказался вроде той лошади, ничего другого уж и не видел, ни о чём другом и не подумал. На это я и надеялся — отвлечь внимание.. Так разьярился немец, что забыл и обыскать!.. Всё получилось, как надо.

— А как же, дядя Иван, как же?.. — Я не договорил, но он понял мой вопрос.

— Порядок, Серёга! Железка у них, а твоё — при нас, в надёжном месте. Придёт время — получишь. А пока — спи...

* * *

Месяц за месяцем тянулась наша каторга на заводе, но с каждым днём крепла вера в скорое освобождение, В лагере действовал подпольный приёмник, мы знали: Красная Армия громит фашистов на всех фронтах. Когда наступил новый, тысяча девятьсот сорок четвёртый год, никто из нас не сомневался — фашистам капут!

Часто я вспоминал слова Маркова: «Не тот уж фриц теперь, не тот!» Признаться, я не замечал, чтобы наши заводские и лагерные изверги переменились, но настал день, когда я убедился, что Марков был прав. Не скрою, я ждал этого дня со страхом.

Двадцать первого января, как всегда, в цехе находилось четыре немецких мастера во главе с Циклопом. День начался обычно. Циклоп, размахивая резиновой дубинкой, прохаживался вдоль конвейера, остальные мастера наблюдали за работой пленных на станках.

В цехе на стене висели большие квадратные часы. В этот день мы следили за ними с особым напряжением, время еле тянулось, казалось, стрелки замерли. Наконец часовая стрелка миновала цифру «шесть». Будь немцы внимательнее, они бы заметили, что пленные то и дело смотрят на часы. А может, они и видели, только объясняли по-своему, дескать, смотрят, скоро ли кончать работу.

В восемнадцать часов пятьдесят минут, как по команде, остановились все станки и конвейер. Стало так тихо, что слышно было дыхание людей. Пленные стояли, вытянув руки по швам, лица их были суровые, торжественные. Циклоп побежал к конвейеру, его единственный глаз сверкал бешенством.

— Почему остановка?!

Все продолжали стоять молча, словно не видя и не слыша его. Циклоп налетел на дядю Ивана:

— Почему стоишь? Отвечай, скотина!

Но дядя Иван даже не взглянул на него. Немец в ярости взмахнул резиновой дубинкой:

— Отвечай, свинья!

— Не троньте нас! — сказал тихо Марков, но в голосе его звучала угроза. — Не троньте нас! — Лицо Маркова по-прежнему было неподвижно.

Циклоп оторопел.

— Бунт! — зарычал он и выбежал из цеха.

Я ждал, что сейчас ворвётся взвод эсэсовцев, начнётся избиение, а утром многие из нас выйдут из лагеря «жёлтым дымом». Немецкие мастера жались к стене, неотрывно глядя на дверь. Они тоже ждали появления эсэсовцев.

Минутная стрелка передвинулась на одно деление, и цех ожил: зашелестела лента конвейера, надрывно взревев, заработали станки. Пленные снова стояли на своих местах.

Прошло несколько минут — эсэсовцы не появлялись.

Представьте себе. Циклоп вернулся один и, самое удивительное, вернулся без резиновой дубинки. Он сказал что-то мастерам, те перестали жаться к стене, а сам Циклоп как ни в чём не бывало стал прохаживаться вдоль конвейера. Немец и не подозревал, что пока он был на одном конце конвейера, на другом пленные пускали в ход какую-нибудь непригнанную или бракованную деталь...

Кончился рабочий день, и нас погнали в лагерь.

— Испугался? — спросил дядя Иван.

— Испугался... Немного... А вы знали, что вам ничего не будет?

— Наверняка, конечно, не знали, но надеялись. Мы так рассуждали: если нас перебьют, завод остановится. Ненадолго, а всё же остановится, пока других рабочих наберут из пленных. А новых-то пленных нет, теперь наши фрицев в плен берут. Значит, вешай замок на завод? А за остановку Гитлер всех заводских руководителей перевешает. На это и надеялись, потому и постановили мы провести это дело.

— Дядя Иван, всё хотел спросить... Вот вы сказали сейчас «мы постановили», а кто это «мы?»

— Надо будет — узнаешь, — отрезал он.

У самого лагеря дядя Иван снова заговорил:

— Четвёртый год в плену... Больше тысячи дней. Каждый день, каждый час в унижении. И вот сегодня, в Ленинский день, всю минуту, что стоял молча, отмечая священную память, рискуя жизнью, только сегодня я почувствовал себя непобеждённым... А ведь год назад за такое нас бы всех сожгли. Да... Не те, не те уже фрицы... Чуют, бандиты, свой конец...

Немцы и впрямь стали не те. Ещё бы! Мы знали, что наши войска вышибли немцев из Западной Украины, громят фрицев в Прибалтике и ведут бои на подступах к Варшаве. Весть о том, что советские войска вступили на территорию Польши, заставила пленных готовиться к близким событиям. Ведь наш концентрационный лагерь находился па юге Польши, не так уж далеко от фронта.

— Надо быть в полной готовности! — повторял Марков. — Чтобы не упустить возможность для «кукушки».

Для меня не было секретом, что слово «побег» дядя Иван и Марков заменяют словом «кукушка». После побега из лагеря все должны разными путями пробираться в лес, углубиться на десять — пятнадцать километров в чащу и, дождавшись рассвета, соединиться. Но мыслимо ли найти друг друга в огромном незнакомом лесу? Для этого и установили сигнал: трижды повторённое «ку-ку». По такому сигналу беглецы должны были встретиться в лесу и принять решение, как действовать дальше.

На заводе ждали приезда важного начальства из Берлина. Нам приказали сбросить с себя грязные полосатые лохмотья и переодеться. В лагерном вещевом складе имелся запас всякой одежды. Она оставалась от погибших узников.

Утром мы явились на завод переодетыми, но вид у нас был ещё более нелепый, чем в полосатых штанах и куртках. Дело в том, что начальник вещевого склада швырял каждому из нас свёрток одежды, не считаясь с размером. В результате у одних штаны не доходили до щиколоток, у других рукава рубахи болтались чуть ли не до колен, кто-то хромал из-за того, что ботинки оказались меньше чем нужно, а у кого-то ботинки сваливались с ног. Увидев такое, Циклоп разразился проклятиями и приказал немедленно, здесь же в цехе, устроить между собою обмен. Но мы не спешили, почти полдня ушло у нас на то, чтобы принять мало-мальски

терпимый вид. Башмаков на мою ногу так и не нашлось, пришлось напялить номера на три больше, чем нужно.

Однако начальство в тот день не явилось, выяснилось, что оно приедет завтра утром.

Кончился каторжный день. Мы уже собрались строиться в колонны, когда Циклоп приказал Маркову, мне и ещё пятнадцати рабочим остаться в цехе.

— Ахтунг! — по привычке выкрикнул он. — Этот грязный цех должен к рассвету блистать чисто! В шесть утра я делаю строгий проверка. Будет грязь — вы будете лизать её языком! Старшим назначаю этого! — он ткнул пальцем в Маркова. — Приступайте к работе! Сейчас!

Мы начали наводить чистоту: мыть полы, окна,

скоблить по углам грязь, протирать станки. Я жалел, что Циклоп не оставил дядю Ивана: рядом с ним я чувствовал себя спокойно.

К полуночи мы закончили работу и тут же в цехе, кто где, пристроились соснуть. Однако спать не пришлось: мы услышали частые залпы зениток и вой заводской сирены... Гулко отдаваясь в пустом цехе, из репродуктора неслись торопливые, тревожные слова:

— Алярм! Люфталярм! Тревога! Воздушная тревога!

Это была не первая тревога на заводе, мы знали, что делать в таких случаях — бежали прятаться в щели, отрытые на заводском дворе.

Сирена ещё выла, а мы уже сидели в своих укрытиях. Чёрное небо полосовали холодные лучи прожекторов, ночь наполнилась густым рокотом моторов.

Тревога никого не испугала. Над заводом часто кружили самолёты-разведчики, иногда так низко, что на крыльях видны были красные звёзды. Мы догадывались, почему на завод не падают бомбы: советское командование знало — здесь работают пленные, бомбёжка унесёт сотни жизней советских людей.

— Сейчас будут бомбить! — уверенно сказал Марков.

Я усомнился:

— Откуда вы знаете?

— Это гудят бомбардировщики, а главное — налёт ночной. Ночью пленных на заводе нет, значит, можно бомбить.

Как бы подтверждая слова Маркова, грохнул взрыв. Земля под ногами вздрогнула, голова моя сама втянулась в плечи. Вторая бомба взорвалась так близко, что нас осыпали комья земли, заводской двор озарился вспышкой яркого света, я почувствовал удушающий едкий запах...

— Серёжка! Очнись! — вскричал Марков. — Куда спрятал голову! Не трусь! Взгляни па вышку!

Только сейчас я понял, что глаза мои закрыты — от страха, конечно. Мне стало стыдно, я выглянул из щели и при свете необычного пламени увидел, что ближайшая пулемётная вышка разнесена взрывом, невдалеке, отброшенный воздушной волной, распластался часовой, а в ограде, опутанной колючей проволокой, образовалась брешь.

Разрушенную вышку, рваную брешь в заборе заметили и другие пленные. Из ближайшей щели выскочили трое и, прижимаясь к земле, поползли к проволоке.

— Давай! — угадал я беззвучный приказ Маркова и, выскочив из щели, пополз к забору. Я вдавливал себя в землю, задыхался от удушливого запаха, путь до проволоки казался мне бесконечным. Рядом ползли ещё несколько человек, кто — я не знал, оглядываться было некогда...

... Я не заметил, что проволока осталась позади, и продолжал ползти, вжимаясь в землю. Не знаю, как это получилось, но когда я, задыхаясь от страха, остановился, рядом со мною никого не оказалось.

Зная о «кукушке», я бросился к лесу, надеясь догнать остальных. Добежав до первых деревьев, я остановился перевести дыхание и только теперь вспомнил, что Марков о чём-то кричал мне, когда полз к проволоке. За грохотом взрывов я разобрал только одно слово «барьер», и никак не мог понять сейчас, что он имел в виду, о каком барьере вспомнил он в такую напряжённую минуту.

Чуть отдышавшись, я поспешил дальше. Августовская ночь была тёплой и звёздной. Лучи прожекторов перестали царапать небо, значит, налёт кончился и началась погоня за нами. Это заставило меня бежать из последних сил. Иногда мне казалось, что я слышу в отдалении чьи-то голоса, тогда я замирал на месте в надежде, что это голоса других беглецов, но стоило мне остановиться, как голоса исчезали и, кроме стука своего сердца, я ничего не слышал.

Скоро силы мои иссякли, ноги меня не слушались, мною овладела ужасная сонливость, я уже не бежал, а плёлся, засыпал на ходу, натыкаясь на деревья, падая, спотыкаясь о незаметные ночью корни. Поднявшись после очередного падения, я обнаружил, что потерял башмак. Ничего удивительного, он был гораздо больше моей ноги. В лесу ещё не рассвело, и сколько я ни шарил, башмак словно провалился. Надо было ждать рассвета. Я лёг у подножия какого-то толстого дерева и закрыл глаза. Я хотел только отдохнуть, но никак не спать, ведь немцы уже ищут нас. Всё это я понимал, но, едва закрыв глаза, уснул...

...Когда я проснулся, ночь была на исходе. В небе поблёкли горячие звёзды, некоторые исчезли совсем. Какая-то одинокая птаха, проснувшись раньше других, тоскливо и робко взывала: Пи-и-и-ить... пи-и-и-ить... пи-и-и-ить...»

Я вскочил. Куда идти? В какой стороне лагерь? Завод? Шоссе? Но прежде всего надо найти башмак, невозможно идти по лесу босиком. Башмак должен быть здесь, где-то рядом: потеряв его, я дальше не пошёл.

В лесу уже развиднелось, можно было различать даже листья на ближних кустах и деревьях. Башмак я нашёл без труда, он валялся недалеко от дерева, под которым я спал. Теперь надо идти дальше, но куда? И где остальные? Неужели их поймали и я остался один?!

Тоскливую просьбу одинокой птахи «пи-и-и-ить» неожиданно перебила кукушка. Откуда-то издалека донеслось знакомое с детства «ку-ку». Донеслось и умолкло. Радость, охватившая меня при первом звуке, быстро угасла: кукушка прокуковала шесть раз. Значит, это настоящая кукушка, а не кто-либо из беглецов: я твёрдо помнил — беглец должен прокуковать три раза. Не трогаясь с места, я вслушивался в предутреннюю лесную тишину. Прошло несколько минут, снова раздался голос кукушки. На этот раз она прокуковала пять раз. В отчаянии я тихо побрёл дальше, сам не зная куда. Изредка я замирал на месте, надеясь услышать тройное «ку-ку». Остановившись у большой сосны, я заметил на её разлапистой ветке рыжую белку. Она сидела неподвижно, разглядывая меня без всякой боязни. Чуть повыше резвились два бельчонка. И они не боялись меня. Как я им завидовал! Какое это счастье — никого не бояться! Я же сейчас страшился всего...

Большие, не по размеру, башмаки мешали мне идти, елозили и натирали ноги. Я присел на пенёк, чтобы положить в них траву, и вдруг снова услышал кукушку, на этот раз она прокуковала трижды. Трижды! Я вскочил на пенёк, сложил ладони рупором и закричал изо всех сил: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» И сразу же получил ответ — тройное «ку-ку». Сомнений не было — это условный сигнал, его подаёт кто-то из бежавших. Спеша на звук, я гадал, кто же это? Мы шли навстречу друг другу, непрерывно подавая сигналы. Иногда мне казалось, что «кукушка» уже совсем близко, иногда же звук как будто доносился издалека. Но меня это не смущало, я вырос в деревне, знал законы леса и понимал — всё дело в ветре. Когда он дул в мою сторону, звук был рядом, стоило ветру перемениться, и звук исчезал.

Немыслимо передать моё состояние, когда я услышал вблизи хруст веток. От радости я готов'был завопить, бежать навстречу, но вместо этого, окаменев на месте, шёпотом, уже не считая, без конца выкрикивал «ку-ку».

Шаги неизвестного приближались с каждой минутой, и всё же появление его было внезапным. Человек вышел из ближних кустов, и первое, что я увидел, была большая широкополая шляпа, закрывавшая его лицо. Чужой! Ни у кого из пленных не могло быть такой шляпы! Я стоял, боясь шевельнуться, и вдруг услышал знакомый голос:

— Серёжка! Барбос!

Это был Марков! Живой, невредимый. Я бросился к нему, прижался к его груди и неожиданно заревел, как маленький. Мне и сейчас стыдно вспомнить об этом, но что было, то было — заревел. Должно быть, и Марков был взволнован такой встречей.

— Ну чего ты, барбос, чего?.. — бурчал он сердито.

А я в ответ не мог сказать ни слова! Марков с силой сжал моё плечо и спокойно, точно продолжая давно начатый разговор, спросил:

— Ты, кажется, деревенский?

— Да, — ответил я, удивлённый неожиданным вопросом.

До восхода долго ждать?

Предутренняя прохлада ещё держалась, кое-где в ветвях раздавался птичий щебет. Я взглянул на небо — звёзд уже не было.

— Солнце взойдёт часа через полтора.

— Тогда поищем укромное место. Пошли! — И, не оглядываясь, он зашагал, тяжело выбрасывая левую ногу...

Когда взошло солнце, мы укрылись в густых зарослях. Я заметил на Маркове, кроме шляпы, шерстяной свитер под пиджаком. Марков вынул кисет, о котором в лагере нельзя было и мечтать, свернул самокрутку, и я услышал историю его перевоплощения. Оказывается, лагерные подпольщики имели связь с польскими партизанами. На случай нашего побега партизаны спрятали в заброшенном карьере поношенную одежду, сухари, галеты, спички, кисеты с табаком и несколько пар старой обуви разных размеров. Не все сбежавшие об этом знали. В карьере Марков встретил только двух беглецов. Переодевшись, набив карманы сухарями, те двое ушли, решив пробираться навстречу Красной Армии. Марков же решил искать польских партизан. Сперва он ждал меня поблизости от карьера. Именно о встрече в карьере кричал он мне, когда мы ползли к проволоке, мне же послышалось, что он кричит о каком-то барьере. Не дождавшись меня, он поспешил в лес и всю ночь бродил там в надежде услышать условный сигнал.

— Теперь слушай внимательно, — продолжал Марков, отмахиваясь шляпой от комаров. — Явки партизанской у меня нет, леса здесь тянутся на десятки километров. Где искать партизан? Как и когда мы их найдём? Одна надежда, что и они нас будут искать. Они, конечно, сегодня же узнают о нашем побеге. Но беда в том, что искать нас будут не только партизаны, но и фрицы. Значит, надо прятаться. Но тогда нас и партизаны не найдут. Вот ведь какое дело! Прятаться нельзя и не прятаться нельзя. Немцы, конечно, станут искать нас в лесу и на дорогах к востоку — решат, что мы пойдём навстречу Красной Армии. Какой же вывод? А такой, что и в лесу нам прохлаждаться нельзя, и на восток дорога закрыта. Потому запомни. Я — немецкий помещик Курт Шьарцбург. Ты — мой сын. Глухонемой! Ничего не слышишь, ничего не говоришь. Мы жили под Белостоком, но внезапный удар красных заставил нас всё бросить и бежать. Теперь мы пробираемся в Германию, в Йоханнесбург, к родственникам. Повторяю: молчать при всех обстоятельствах, что бы ни случилось. Помни — ты глухонемой!

— Но если мы немцы, тогда нам совсем нельзя быть в лесу. Чего немцам прятаться в лесу?

— Правильно. В лесу мы будем скрываться только ночью, а днём станем разгуливать по шоссе.

Я удивился, не ко времени было шутить. Марков заметил моё недоумение.

— Шоссейные дороги полны сейчас немецкими беженцами. Они драпают из Западной Украины и Западной Белоруссии, из восточной Польши. Драпают в свою Германию. Наша задача — затеряться среди них. Понял?

— Нет. Они же бегут в Германию, а нам зачем туда?

— Правильно, нам туда ни к чему. План у меня такой. Днём вместе с беженцами идти на запад, ночью же лесом возвращаться назад. Таким образом мы будем находиться в квадрате, где нас ищут партизаны, не исключено, что мы сами наткнёмся на них в лесу.

Я не посмел возразить Маркову, хотя, по-моему, мы должны были день и ночь пробираться лесом на восток, навстречу Красной Армии.

— А теперь давай перекусим, — сказал Марков и вынул из кармана початую пачку галет.

Я не ел почти сутки, но особенного голода не чувствовал, должно быть, от волнения.

Покончив с галетами, мы стали пробираться к шоссе и ещё издали услышали людской говор, скрип колёс, тарахтенье мотоциклов.

— Бегут непобедимые! — злорадно усмехнулся Марков. — Ну ничего, мы их везде догоним, найдём хоть на краю света!..

Мы вышли на дорогу. По шоссе на небольшом расстоянии друг от друга двигались толпы людей. У каждого за плечами торчал горбом вещевой мешок, многие толкали перед собой детские коляски, набитые чемоданами и узлами, кое-кто вёл велосипед, обвешанный вещами. Изредка тащились телеги, нагруженные всяким барахлом.

В этой толпе мрачных, озлобленных людей мне стало страшно. Казалось, что все догадываются, кто мы такие, и ждут только появления военного патруля, чтобы сдать нас в гестапо. Но Марков чувствовал себя уверенно. В совершенстве владея немецким языком, он заводил разговоры со случайными спутниками, и хотя я понимал по-немецки с пятое на десятое, всё же сообразил, что Марков пытается выяснить, где сейчас находится Красная Армия и что слышно о партизанах в этих местах.

Мы шли уже часа два, когда Марков положил на моё плечо руку. Это был условный знак: привал! Пробравшись к обочине дороги, мы спрыгнули в кювет. Теперь нам видны были только головы идущих по шоссе немцев.

— Откуда их столько? — спросил я шёпотом.

— Молчи, барбос, ты же глухонемой! Эти вшивые сверхчеловеки кинулись в сорок первом году на захваченные у нас земли и неплохо там устроились. А теперь, когда Красная Армия разгромила их на нашей территории и бьёт сейчас в Польше и Чехословакии, они и драпают, как очумелые. В общем, Серёжка, всё ясно: фрицам конец!

Мы просидели в кювете до полудня, съели по сухарю и снова вышли на дорогу. Шоссе прорезало лес, беженцы, изнывая от жары и усталости, то и дело прятались в тень придорожных кустов. Естественно, что мы это делали чаще других, и таким образом за весь день прошли всего километра четыре — пять. Во время пути Марков выяснил из разговоров с немцами, что беженцы ночуют вблизи населённых пунктов. Движение по дорогам было запрещено с шести вечера до шести утра.

— Около селений нам делать нечего, — сказал Марков. — Ночью пойдём лесом в обратную сторону...

День кончился благополучно. На меня никто не обращал внимания, даже не пришлось разыгрывать роль глухонемого, потому что ко мне никто ни разу не обратился. Немцам было не до разговоров.

Но счастье длилось недолго. Ночью, когда мы искали в лесу укромное место для ночлега, послышался собачий лай. Мы поняли — погоня! Овчарки взяли наш след! Бежать бессмысленно, в лесу от собак не скроешься.

— Сядь! — коротко приказал Марков, опускаясь на поваленный ствол дерева. — Ешь. — Он протянул мне сухарь. — Грызи и помни — ты глухонемой!

Нет, есть я не мог. Маркову тоже было не до еды, но он всё же заставил себя грызть сухарь и вяло похрустывал им. Мне отчего-то был отвратителен этот хруст.

Огромный пёс выскочил на нас как из-под земли и остановился так близко, что я увидел в лунном свете дикий блеск его злобных глаз. И тут же появились два немца. Окрик «хенде хох!» заставил нас поднять руки. Марков поспешно заговорил по-немецки. По отдельным словам я догадался, что Марков говорит о наступающей Красной Армии, о Йоханнесбурге. Потом кивнул головой в мою сторону:

— Дер кнабе ист таубштумм, — сказал он скорбно. Я понял: «Мальчик глухонемой».

Не спуская с нас автоматов, эсэсовцы потребовали документы. Марков стал объяснять; он говорил быстро и долго, мы заранее условились, как он объяснит отсутствие документов: дескать, бумаги были спрятаны в чемодан, но минувшей ночью, когда мы спали, чемодан похитили.

При свете луны я видел ухмылки эсэсовцев. Они не поверили ни единому слову. И не удивительно! Мы были так истощены, что больше походили на привидения, чем на людей. Проводник овчарки скользнул взглядом по моим большим растоптанным башмакам, что-то сказал фельдфебелю. Тот тоже взглянул на мои башмаки и зловеще хмыкнул. Надежды на спасение больше не было, всё стало ясным: сегодня нас доставят в лагерь и наступит то самое, о чём любил говорить Циклоп: мы «выйдем жёлтым дымом».

* * *

На рассвете нас привели в какую-то деревню, связали руки и втолкнули в тёмный сарай. Я продолжал разыгрывать роль глухонемого — вдруг нас подслушивают. Молчал и Марков. Так молча мы сидели в сарае и ждали неминуемой смерти.

Утром, едва показалось солнце, заскрипел засов,

дверь в сарай открылась — и вошёл всё тот же фельдфебель. Жестом он приказал нам выйти.

Деревня ещё спала. Где-то начали перекликаться петухи, первые лучи солнца уже вспугнули туман, но роса на траве ещё сверкала. Тихое, прекрасное утро!

Фельдфебель повёл нас по шоссе в сторону лагеря. Не знаю, о чём думал Марков, я же думал о неминуемо близкой смерти.

Шоссе было безлюдно, должно быть, комендантский час ещё не кончился. Дважды нам повстречались немецкие мотоциклисты. Проверив документы фельдфебеля, выслушав его объяснения, они мчались дальше.

Фельдфебель шёл позади, изредка подталкивая нас автоматом в спину...

Мы прошли, должно быть, больше половины пути, когда навстречу нам попалась телега. Сытая лошадёнка бодро цокала копытами, на телеге, свесив длинные ноги, сидел парень, лицо его было одновременно и плаксивым и испуганным. Фельдфебель приказал парню остановиться, тот соскочил с телеги и с тем же испуганным видом вытянул руки по швам.

Теперь я разглядел парня и понял, почему он так напуган. Это был пленный батрак. На его мышино-серой куртке был нашит ромб с буквой «П» посредине. Я знал, что местные немецкие кулаки и помещики набирали батраков из пленных поляков, и не удивился, что парень после каждого слова эсэсовца угодливо кивал головой и улыбался. Он знал, чем может для него кончиться непослушание.

Немец приказал нам влезть на телегу. Со связанными руками это было совсем не просто, и поляк с дурацкой усмешкой наблюдал за нашими стараниями. Когда же наконец мы оказались в телеге, фельдфебель велел нам лечь на спину, а сам уселся у нас в ногах.

— Форвертс! — скомандовал он, и парень поспешно стегнул лошадь.

Мы миновали заброшенный карьер. Теперь до развязки осталось совсем уж немного. Я неосторожно пошевелился и сразу же получил удар автоматом по ноге. Мы доехали до развилки, шоссе тянулось дальше, но в сторону леса была проложена узкая дорога. Парень свернул на неё. Должно быть, он делал всё возможное, чтобы скорее избавиться от нас.

Теперь мы ехали лесом. Батрак перестал понукать лошадь, — дорога была ухабистая. Иногда он оглядывался, точно проверял, на месте ли мы, и лицо его было таким же испуганным и плаксивым.

Чем дальше мы ехали, тем гуще становился лес, тем громче пели невидимые в листве птицы. Я лежал на спине, смотрел в небо, почему-то вспомнил дядю Ивана и подумал, как опечалит его моя казнь.

Нудно, визгливо поскрипывала телега, и мне казалось, что скрип мешает мне думать о чём-то очень, очень важном.

Неожиданно телега остановилась, парень обернулся и, приложив козырьком ко лбу широкую ладонь, пристально вглядывался в кусты, мимо которых мы только что проехали.

— Почему остановился?! — крикнул фельдфебель — Поезжай!

— Прошэ пана, там есть ктось! — испуганно прошептал батрак.

— Где? — фельдфебель вскочил с телеги.

— Там, там! В кустах! Партызанци!

«Гад! Иуда!» Я готов был броситься на предателя, но мои руки были связаны.

— Подлая тварь! — не удержался Марков и плюнул в сторону парня.

— То они, то они! — надрывался поляк, испуганно тыча пальцем в сторону кустов.

Эсэсовец дал из автомата длинную очередь, и тут же раздались два пистолетных выстрела. Забыв о приказе лежать неподвижно, мы вскочили и увидели, как поляк с пистолетом в руке подбежал к немцу. Фашист лежал неподвижно, уткнувшись лицом в землю, рядом валялся автомат. Поляк сунул за пазуху пистолет, взмахом финки резанул на моих руках верёвку и снова бросился к немцу. Ничего не понимая, я торопливо, дрожащими руками развязал Маркова.

— Сюда! До мне! — крикнул поляк.

Марков подбежал первый, схватил автомат и надел на шею.

— Раздеть! Холера ясна! — Поляк начал стаскивать с немца френч.

Когда немец остался в белье, мы втащили его в кусты и поспешили к телеге. Мы ни о чём не спрашивали поляка, мы ждали, что он прикажет делать дальше. Теперь на его лице не было прежнего выражения — плаксивого, испуганного, — перед нами стоял совсем другой человек — волевой, суровый, хладнокровный.

— Кто ты? — спросил он, пристально глядя в глаза Маркову.

— Русские мы. Бежали из плена.

— Откуда?

— С завода. Ночью.

— В часе бомбордованя?

— Точно. Во время бомбёжки.

Поляк продолжал вглядываться в лицо Маркова.

— Ты размавьял с фельдфебелем як немец.

— До войны я преподавал немецкий язык.

— Добжэ! Ты будешь фельдфебель. Шибко надень его мундир, вот его докумэнты.

Я всё ещё не понимал, что происходит. Кто этот поляк? Что с нами будет дальше? Вооружённый автоматом, свободно говорящий по-немецки, в форме фельдфебеля, Марков может спастись. А я? И куда денется пленный поляк? Переоденется в костюм Маркова?

Нет, одежду Маркова поляк запрятал в кусты.

— Едем! Пан фельдфебель бендже конвоировать хлопце до лагеря.

— Серёжка, скорее! — Марков подтолкнул меня к телеге.

— Свяжи хлопцу несильно руки, — приказал поляк. — Поехали!

Он дёрнул вожжи, с трудом развернулся на узкой лесной дороге, и мы поехали назад к шоссе. Я лежал связанный на телеге, Марков с автоматом на груди сидел у меня в ногах. Парень, вновь натянув на себя дурацкую маску, нетерпеливо понукал лошадь. Кто он и куда нас везёт, по-прежнему оставалось загадкой. Марков не выдержал, путая польские слова с русскими и немецкими, робко спросил:

— Прошу пана... Битте... Куда пан зараз едет?..

— То пан бенже... скоро знать будет, — не оборачиваясь, бросил парень и добавил: — Я слабо знам российский. Был вместе в неволи...

Вскоре мы услышали знакомый шум и через несколько минут выехали на шоссе, по которому, как вчера, тянулись немецкие беженцы. Поляк огрел лошадь кнутом, и та перешла на бойкую рысь. Иногда нас обгоняли немецкие мотоциклы. Лёжа на телеге, я их не видел, но, заслышав издали тарахтенье, переставал от страха дышать. Что будет, если они остановят нас, прикажут следовать за ними? Марков и поляк откроют пальбу, перебьют несколько фашистов, но убежать не удастся: дорога полна злобной фашистской толпы, нас просто растерзают!

А поляк беззаботно понукал лошадёнку, Марков же иногда, хватаясь за автомат, выкрикивал:

— Зих фернхальтен! Вег!1

1 Посторонись! Дорогу! (Нем.)

По шоссе мы ехали недолго. Обогнав толпу беженцев, поляк свернул в сторону, и довольно скоро мы опять оказались на лесной дороге. «Куда он везёт нас?» Страх прошёл, но я по-прежнему не мог понять, что будет с нами дальше и кто этот поляк.

Так мы ехали, не знаю уж сколько времени. Вдруг лошадь остановилась, поляк приказал нам набросать в телегу валежника.

— Як можна больше, як можно шибцей, — сказал он. — Пан хозяин послал мне до лясу по дрэвно.

Валежника было много, и мы быстро набросали полную телегу.

— А теперь — слухац мне, — начал поляк. — Идите по этой тропке. Дойдёте до заброшенной хаты лесника. Пан фельдфебель позостане в хате, а хлопец пуйде далей лясом.

— Куда? — спросил я.

— Иди так, а же бы солнце было с правей стороны. Дойдёшь до реки, зобачешь млын...

— Что увижу?

— Млын... Як то будет по-россыйску? Там зерно... чтобы мука...

— Мельница! — догадался я.

— Так! Зобачишь млын, обок стоит хата о трёх окнах. Ежёли едно окно открыто, — сховайся в кустах и закукуй три раза. И чёкай — жди. Из хаты выйдже старик, сядет на лавку. Ступай до него и скажи: «Анджей здрув». Тогда старик перекрестится и ответит: «Нех жие добры чловек». Скажи всё старику. Не забудт о пану фельдфебелю в лясу. Мельник знает, что ему робиц.

— А почему я не могу пойти с хлопцем? — спросил Марков.

— Потому что в лясу пан фельдфебель никого не зо-бачи, а его зобачут партизанци. Тогда пан немецкий фельдфебель получит, яко подарунок, пулю. А хлопца партизанци не тронут.

— Понимаю, — понуро сказал Марков.

— Тогда — до видзеня!

Он вскочил на телегу, махнул нам рукой и поехал обратно к шоссе.

Телега уже скрылась за деревьями, заглох скрип колёс, а Марков всё ещё смотрел ей вслед. Впервые я увидел на его лице тихую улыбку. Он улыбался, а глаза его были влажные, и я испугался, что тоже заплачу. »

— Пойду, — сказал я торопливо, чтоб не разреветься.

Улыбка исчезла с бледного лица Маркова.

— Иди, Серёжка, иди! — Он поправил на груди автомат. — Всё хорошо! Мы ещё повоюем!..

Едва заметная тропка быстро исчезла, пользовались ею редко, и она заросла травой. Но я не боялся сбиться с пути, шёл так, чтобы солнце всё время было справа. Наконец я вышел к реке и увидел мельницу. Вдоль берега тянулись густые заросли, под их прикрытием я подобрался к мельнице и спрятался в кустах. Рядом с мельницей стояла хатка, среднее окно её было прикрыто ставнями. Приставив рупором ладони ко рту, я подал условный знак.

Тогда мне показалось, что я ждал долго, очень долго, пока появился старик, а теперь думаю, что он вышел минуты через две-три.

Мельник огладил седую бороду, не торопясь сел на лавочку, вытянул ноги. Можно было подумать, что он просто отдыхает или греется на солнышке.

Я не утерпел, выскочил из укрытия и подбежал к старику.

— Анджей жив! — прошептал я.

Старик сурово смотрел на меня сквозь толстые очки, потом перекрестился ладонью слева направо.

— Hex жие добры чловек, — проюворил он. — Хоць до хаты.

В доме я рассказал ему всё. Старый поляк много лет жил в России и понимал каждое моё слово.

— Главное, товарищ Марков в лесу... Прячется в сторожке лесника. Вдруг партизаны заметят его! Подумают — немец и убьют!

— Ничего. Всё будет добже, — сказал старик. — Зараз я пуйду, тебя закрою на замок в хате. Ежели ктось придёт — увидит замок, значит никого нёма.

Он надел рваную шляпу, сунул в карман складной нож, взял суковатую палку и корзину.

— Пойду по грибы, — сказал он, усмехаясь в бороду. — Не скучай.

* * *

Вечером он привёл Маркова.

— Таких худых фельдфебелей я у немцев не втречал, — сказал угрюмо мельник. — Зараз уготуем котёл картофли. Ужинайте и полезайте в подпол. Там и спать будете.

— И долго нам там сидеть? — спросил Марков, не снимая автомата.

— Тёго, пан фельдфебель, мы не можемы знаць. Солдатское дело — чекаць приказу...

Три дня мы прожили в подполе, вылезая ночью подышать свежим воздухом. За три дня мы съели полмешка картошки. На четвёртую ночь появился наш спаситель, тот самый поляк. Только на нём уже не было ромба с буквой «П».

— Пошли! — сказал он таким тоном, точно звал нас в гости или в кино.

Мы шли всю ночь, а на рассвете нас окликнули часовые партизанского лагеря. Но это уже новая страница моего детства. Когда-нибудь я расскажу и о ней.

ТРУС

1

Люся умерла, не узнав моей тайны. Умерла, презирая меня, считая трусом.

Расскажу всё по порядку.

На первомайском вечере в школе Люся читала стихи, а я играл на скрипке. Все ребята нашего седьмого «б» орали «браво» и «бис», топали ногами и били в ладоши. Я сказал «все ребята», но это не совсем верно. Васька Пенов сидел в первом ряду, он не кричал «браво», не хлопал в ладоши. Я играл, а он смотрел на меня в упор, и зелёные кошачьи глаза его словно остекленели. *

Странно, но быть счастливым в тот вечер мне мешал неподвижный взгляд Васьки...

Домой я возвращался с Люсей — мы жили на соседних улицах, за Сиреневой рощей.

— Ты здорово играл сегодня, правда-правда, здорово! — говорила она, чуть картавя.

Мне часто казалось, что Люся специально подбирает слова, в которых есть буква «р», чтобы картавить. Откуда она знала, что мне это нравится?

— И ты здорово стихи читала! — сказал я. — Ребята так топали, что пол трещал. Один только Пенов сидел, как замороженный!

Люся вдруг остановилась и сказала, опустив голову:

— Васька вчера... признался мне...

— В чём признался?

— В любви...

— В любви? Тебе?! — Я загоготал, точно гусь на реке. — Здорово! Вот потеха!

— Не надо... — сказала тихо Люся. — Над этим не смеются. — И она взяла меня под руку.

Первый раз девочка взяла меня под руку. Я шёл