Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

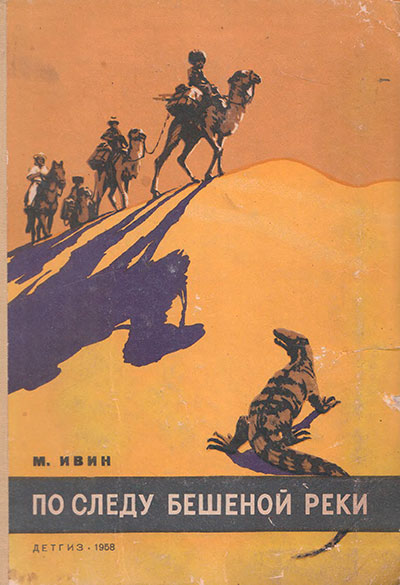

В книге «По следу Бешеной реки» М. Е. Ивина вы прочтёте о рядовых советских людях, которые в трудных условиях шаг за шагом исследуют жизнь пустыни.

Вы узнаете, что пустыня — не мёртвая, выжженная и иссушенная солнцем земля, что там есть свой растительный и животный мир.

Книга расскажет вам о тех загадках пустыни, которые ещё предстоит разрешить учёным.

И недалёк тот день, когда все эти исследования помогут народу превратить огромные пустующие пространства в цветущую землю.

СОДЕРЖАНИЕ

В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ

Су 5

Заяц и антилопа 14

Комендант колодца 20

Следы на песке 32

В дорогу дальнюю 44

Крылатые и бескрылые 56

Сказание о Бешеной реке 69

ВЕЛИКИЙ ГОРИЗОНТ

Пухляк 87

Так «звучит» тишина 104

Тайна «Чёртовой крепости» 116

НА ЛЫСОЙ ЗЕМЛЕ

Год змеи и год рыбы 125

Сокровища «лунных» гор 137

«Мандрагора, мандрагора!» 146

Кизыл-Атрек, субтропики 157

Миражи 167

В ЧЁРНЫХ ПЕСКАХ

СУ

Мы идём на север, к Аму-Дарье. Неистово палит солнце пустыни, настигая нас сзади. Будто на спину навели огромное зажигательное стекло, — вот-вот задымится куртка.

Нет, не назовёшь это светило по-русски, ласково — солнышком, не пошутишь с ним, не пригласишь чаи распивать, как Маяковский:

... Погоди!

послушай, златолобо, чем так,

без дела заходить, ко мне

на чай зашло бы!

Злое оно, туркменское солнце, но нельзя его ругать, — Берды огорчается.

— Солнцу улыбайся, солнцу радуйся, — говорит наш проводник в раздумье, смакуя каждое слово. — Солнца мало — хлопка мало, дыня совсем несладкая. Солнца много — хлопка много, дыня такая

сладкая, — когда кушаешь, ухо ножиком сзади резать будем, ничего не услышишь!..

Раскалённый шар опустился за песчаную гряду. Мы с облегчением сбрасываем тяжёлые ватники, защищавшие днём наши спины.

Наконец можно и голову обнажить. Можно стащить с плеч задубевшую от солёного пота рубашку. Можно снять тёмные очки, сквозь которые белое кажется жёлтым, а серое — коричневым, и увидеть мир в подлинной его окраске.

Всё живое радуется прохладе. С ветвей саксаула и черкеза соскользнули на остывающий песок проворные ящерицы. Скакнул, унёсся за бархан зайчишка с такими длинными ушами, что кажется, будто он только что сбежал с детской картинки. Принюхиваясь к сусличьим норам, вышел на вечернюю охоту длиннохвостый толстый варан — гигантская ящерица, которую окрестили сухопутным крокодилом. Прочертила тонкий след на песке змея.

И только наши верблюды, безучастные ко всему на свете, шагают всё с той же скоростью — три километра в час, — мерно покачивая седоков: вперёд — назад, вперёд — назад...

Древняя караванная тропа вьётся меж песчаными буграми, иногда взбегая на вершины поперечных гряд. Пески перемежаются такырами — белыми, в трещинах, спёкшимися на солнце глинистыми площадками. Но и на этих звонких, будто скованных морозом, круглых «блюдцах» тропа не теряется. Сколько же веков понадобилось, чтобы миллионы верблюдов своими мягкими ступнями-подушечками промяли в твёрдой глине борозду?!

Всё дальше и дальше ведёт тропа — через пески и тркыры, через заброшенные земли древнего орошения, до которых давно уже не доходит вода, — к мутной, цвета жидкого какао, Лму-Дарье.

Тут проходил древний караванный путь из Хо-росана в Хорезм. Южнее пролегала «шёлковая» дорога: по ней возили шёлк из Китая в Иран.

На север вела дорога, соединявшая Среднюю Азию с Поволжьем.

По тропам шли караваны. Иные из них насчитывали до трёх тысяч верблюдов. Качались на высоких вьюках купцы, дипломаты, духовные лица, ремесленники. Глотая солоноватую пыль, тащились пешком погонщики...

Предзакатный безветренный час. Тишина. Мир огромен. Пустынна земля. Пустынно и небо. На синем куполе нет ни пятен облачков, ни ранних звёзд, ни луны, ни солнца, ушедшего за песчаную гряду.

«Ой, э-эй, га-а, го-о-о!» — протяжный хрипловатый крик внезапно раскалывает тишину, замирает, снова доносится сзади и переходит в мелодию, которую певец ведёт на высоких, напряжённых нотах.

Ораз Кули, восседающий на головном верблюде, чуть поворачивает голову, повязанную плотным тёмно-серым шерстяным платком. Платок этот, со свисающей на затылок бахромой, придаёт худощавому темнолицему караван-баши сходство с индейцем.

— Берды сон пугает, — говорит старший каравана, совсем уже поворачиваясь ко мне, и сплёвывает зелёную табачную жвачку, заложенную под язык. — Когда человек поёт, сон боится, бежит далеко в пески!..

Длинную песню завёл Берды. Такую длинную, что сон и вправду убежал от него, но только не в пески, а к старому Ак Мамеду, который едет на четыре верблюда впереди певца.

Оборачиваюсь и вижу: чёрная баранья шапка Ак Мамеда дёрнулась -не в такт верблюжьей качке; он вздрогнул, вскинул голову и, досадливо прокричав старческим тенорком — «эй, ой, ой, гэй», — тоже запел.

— Михайль, а Михайль, — оборачивается Ораз Кули, — пой и ты, пой хорошую русскую песню.

— Я знаю много русских песен, Ораз, только петь их не умею.

— Надо петь, Михайль. Пойдём ещё долго, на большом такыре ночевать будем. Верблюд немножко сюда — туда качает, заснуть можешь, упасть можешь.

Я креплюсь, но сон, убегая от Ак Мамеда, настигает меня. Изогнутая верблюжья шея двоится, бархан валится на тропу. Хватаюсь за вьюк и кричу во всё горло: «Не слы-ы-шно шу-ма го-род-ско-о-го!..»

Смолк Берды, смолк и Ак Мамед. Ораз Кули не оборачивается. С великим изумлением слушают туркмены, во что обратил я русскую песню.

А сзади вдруг доносится безжалостный девичий хохот: Марина и Люда, заполнив гербарную папку растениями, догнали на верховых лошадях караван...

Южные звёзды давно уже обсыпали небо густой россыпью. Стало прохладно. Песня, как эстафета, прошла через весь караван. Теперь поёт Ораз Кули. Он тянет грустную мелодию — быть может, им самим придуманную — без слов, то слегка вскрикивая, то замолкая. Кто знает, не рождается ли в этот вечер, под крупными звёздами, новая песня? Не так ли в длинных переходах слагались многие другие напевы, бытующие в народе? Кум-ли, человек песков, вынашивал песню, мерно качаясь долгими вечерами на верблюжьем горбу. И песня выходила длинная-длинная, как эта караванная тропа...

Ораз Кули вдруг взмахнул палочкой, обрывая мелодию:

— Хо, га!

Головной дромадер, охотио покоряясь палочке и выкрику, свернул влево, на белёсый такыр. За головным потянулась вся цепочка из пятнадцати верблюдов. Ночлег!

Я даю короткую, похожую на выдох, команду — х-хы-и — и сразу хватаюсь за переднюю и заднюю луку вьючного седла: сейчас верблюд будет ложиться!

Мой дромадер, ворча, медленно и неуклюже опускается па колени, подгибая сначала одну, затем вторую переднюю ногу. Потом, так же неловко, подгибает задние ноги. Ну вот, улёгся, — точнее, уселся, подобрав под себя все четыре конечности.

Скорее слезть, развьючить животное и размяться после одиннадцатичасовой тряски! Шагаешь по твёрдой земле так, словно только что покинул морское судно.

Шофёр нашего экспедиционного грузовика, Андрей, с которым мы расстались несколько дней назад на колодце Бала-Ишем, сказал мне на прощанье, насмешливо разглядывая караван:

— Парочку бы рессор такому горбатому рысаку, тогда прокатиться на нём можно ради прогулки. Но ведь вам целую неделю трястись без рессор. Ох, не завидую! Вспомните мой газик, не раз вспомните!..

Разгрузить верблюда недолго. Телеки — плоские бочата с водой, — мешки, ящики — всё завьючено надёжно, но так просто, что стоит только распустить один узел — и весь груз мягко опустится на землю.

Берды и Ак Мамед отводят развьюченных верблюдов за песчаную гряду. Там растёт саксаул — дерево пустыни. Горьковатые его побеги охотно поедает верблюд.

Гечгельды, напоив коней из большого таза, натягивает им на морды торбы с овсом. Эти две буланые лошадки иомудской породы, такие смирные и неприхотливые, сильно обременяют караван. Поить их надо три раза в день, а от колодца до колодца — два дня пути. Наши верблюды несут двадцать сорокалитровых челеков воды и несколько мешков овса. Это больше половины нашего груза. И всё для буланых. Верблюды овса не едят, а поят их один раз в два — три дня, и только на колодцах.

— Едешь в пески на лошади, бери верблюда тоже, — говорил Ораз Кули, когда мы снаряжали караван. — Пойдёшь без верблюда, — лошадь помрёт, сам помрёшь.

Без коней нам тоже нельзя. Верблюды тяжело нагружены. Идут они в цепочке, привязанные друг к другу. А нам надо постоянно съезжать с тропы и спешиваться, чтобы собрать растения для гербария, сделать описание или картографический набросок. Иногда Люда или Марина уступают мне лошадь, но очень неохотно...

Мы — частица ботанического отряда. А весь отряд — частица большой научной экспедиции, которая вот уже несколько лет подряд изучает природу пустынь, оазисов, горных ущелий и долин Туркменистана. В экспедиции много отрядов. Один исследует почву, другой — пастбища в песках, третий -рельеф, четвёртый — подземные воды. Иногда два или три отряда — ботаники, почвоведы и гидробиологи, например, — соединяются вместе. Иногда отряд разбивается на мелкие группки, чтобы изучить возможно больший район, собрать гербарий, образцы почвы, пробы воды.

Задача экспедиции — как можно полнее изучить природные богатства Туркменистана. И не просто изучить, а найти способы, как обратить эти богатства на пользу человеку.

... Вот уже пламя костра, подхваченное лёгким ветерком, бьёт атунчи — маленькие походные кувшинчики для чая 1 уйчу делают из меди или тонкого железа, и вода закипает в ней за пять минут.

Мы располагаемся на брезенте, разостланном у костра. Проводники сидят в привычной для них позе, подобрав под себя ноги. Марина и Люда стараются им подражать. Я просто приваливаюсь на бок, всё равно мне и пяти минут не высидеть по-восточному.

Ораз Кули бережно насыпает в тунчи по щепотке зелёного чая. Потом он минуты две «кол-дугг», переливая из тунчи в пиалу и обратно, чтобы лучше заварилось. Мы смотрим с жадностью. Мы

застыли. До чего он нетороплив, наш караван-баши! Как мерно двигаются его загорелые жилистые руки! Мы неотрывно следим за его чистыми пальцами с аккуратно подстриженными ногтями. Ну, скоро?!

Из тунчей мы утоляем «малую жажду», выпивая по две — три пиалы. А в пиале побольше стакана. После ужина будем утолять «большую жажду» — на костре из саксаула поспевает большой чайник. Туркмены пьют меньше нас. Они утоляют перед едой и «большую» и «малую» жажду.

В стороне, на другом костре, ловкий, быстрый, не знающий устали Гечгельды, наскоро выпив чая, готовит в маленьком казане ужин. Гечгельды самый молодой из наших проводников, ему лет тридцать пять. Он провёл всю войну на фронте и хорошо изучил русский язык. Люда берёт у него уроки туркменского. Она говорит, что знает уже пятьдесят слов. Я знаю только семь слов и, кроме того, умею считать до десяти...

Гечгельды — странное имя. Оно означает — «позднопришедший». Гечгельды рассказал нам, что он действительно явился на свет после всех своих братьев и сестёр.

Утолив «малую жажду», мы втроём принимаемся за разборку растений, перекладывая их из гер-барной папки в сетку. Караван-баши чистит своё старое длинноствольное ружьё.

— Марина, зачем опять брала сюзен? — спрашивает внезапно своим певучим, тонким голосом Ораз Кули, оторвавшись от ружья. — Вчера брала, сегодня брала, зачем много так?

Марина подносит ближе к костру тоненькую, с продолговатыми, как у ивы, сизыми листочками, веточку песчаной акации, усыпанную острыми колючками.

— Этот сюзен с плодами, — она осторожно прикасается к золотистому плоду, похожему на боб фасоли, слегка изогнутый спиралью. — А потом, нам ведь нужны растения из разных мест. У нас

U

в институте составляют карты, на которых отмечают, где что растёт.

— Ты, Марина, в Ленинграде живёшь, а что в песках растёт, как наш туркменский чабан знаешь.

— Ну, до чйбанов мне далеко! — вздохнула Марина. — Я всего лишь второй раз в пустыне. Вот буду ездить к вам каждый год, тогда больше узнаю и про сюзен, и про кандым, и про саксаул.

Ак Мамед, напряжённо слушающий разговор, негромко что-то спросил у Гечгельды, который уже подсел к нам. Я разобрал только два слова: «Су» и «Аму-Дарья». «Су» — по-туркменски — «вода». Это слово мы узнали первым.

Гечгельды быстро ответил Ак Мамеду по-туркменски, потом обратился к нам:

— Ак Мамед спрашивает, куда пойдёт вода Аму-Дарьи. Я ему сказал, — на Мары, потом на Теджен, потом на Ашхабад и до курорта Арчман. Он мне не верит, хочет, чтобы вы сказали.

Я подтверждаю, что трасса Каракумского канала действительно пройдёт от города Керки до курорта Арчман. Это почти тысяча километров.

Гечгельды быстро перевёл, хотя Ак Мамед и так, видимо, понял. Старик изумлённо покачал головой, лицо его расплылось в улыбке. Но вдруг улыбка исчезла, и он сердито заговорил, чертя ногтем по такыру.

Туркмены рассмеялись. Гечгельды перевёл:

— Он говорит, что надо канал ещё немножечко прокопать. Ак Мамед сам возьмёт лопату и пойдёт помогать. От Арчмана до Кизыл-Арвата совсем недалеко, сто километров не будет. А в Кизыл-Ар-вате — колхоз Ак Мамеда...

Мы долго ещё сидели под звёздами у догоревшего костра. Гечгельды раскладывал ужин.

— Опять ненавистные рожки с консервами, — с тоской сказала Марина, помешивая в миске. — Гечгельды, дай отолью половину в казан, пока не начала есть.

— Завтра зайца стреляем, — отозвался Ораз Кули, — вкусно будет. А сегодня ешь макароны, тоже вкусно. Когда жарко, надо кушать жирно, сладко, а то сердце, туда — сюда, немножко не так работает. Не будешь кушать, — больше в пески Кара-Кумы не захочешь ехать.

Люда, покончив с рожками, повернулась к нему:

— Как по-твоему, Ораз, почему пески называются Кара-Кумы? Чёрные пески — злые пески. Наверно, так? Я где-то читала, что Кара-Кумы были вечным врагом туркмен.

Ораз Кули посмотрел с недоумением.

— Зачем так говоришь? Кара-Кум не враг туркмена. Где каракульский барашек? В песках. Где верблюд пасётся? Тоже в песках. Чёрные пески не злые пески. У тебя глаз молодой, а видишь не всё. Посмотри днём — там, далеко-далеко, не знаю, как по-русски называется, где небо на земле лежит?..

— Горизонт, — называет Люда.

— О, о, горизонт, — немножко тёмный, чёрный. Саксаул, кандым, черкез растёт. Песок зимой, когда дождя много, тоже тёмный. У кумли глаза хорошо видят, далеко видят. Там чёрный, тут чёрный — он назвал Кара-Кумы...

— Ты знаешь туркменскую поговорку, Люда, — вмешался Гечгельды, — тот народ богат, у которого есть пустыня и вода.

— Су, су, — заключил Ораз Кули. — Воды надо много. Тогда Кара-Кум будет совсем добрый, большой друг станет туркмену и русскому!..

Костёр догорает. Пора спать. Мы раскатываем на кошмах свои спальные мешки. По-нашему, по-северному, ночь тепла, но мы всё-таки залезаем в ватные «конверты». Днём было сорок два градуса выше нуля, и сейчас, при двадцати градусах тепла, мы ощущаем холодок.

ЗАЯЦ И АНТИЛОПА

Летом в Кара-Кумах нельзя вставать позже солнца. Не даст светило понежиться, даже первые его лучи обжигают.

Хоть бы сыростью предутренней потянуло, хоть бы клочок тумана показался в низине, хоть бы капля росы блеснула на ветке! Нет, сушь кругом, и во рту сухая корка, и томит жажда, а с вечера выпили стаканов по десять чая.

Рассвет. Пора собираться в путь. Проводники ушли за верблюдами. Ораз Кули хлопочет у костра, обставленного тунчами. Завтрака он нам не даст. Попьём чаю с чуреком — ив путь. До полдневной жары надо пройти полперехода. А на большом привале будет плов.

Проводники привели верблюдов и уложили их под вьюки. Груз не надо ни поднимать, ни передвигать. Я просто завязываю распущенные вчера верёвки и усаживаюсь в седло. Короткая команда — и опять надо хвататься обеими руками за седло: верблюд встаёт так же неуклюже, как и ложится, только поднимается он сначала на задние, потом на передние ноги.

Марина и Люда уже выехали на тропу. Они на

конях. Им что — вдеть ногу в стремя и перекинуться в седло!

Вперёд — назад, вперёд — назад, вперёд — назад. «Килевая» качка началась. Мы в пути!..

Около полудня, незадолго до большого привала, Ораз Кули вдруг остановил головного верблюда. За ним встал весь караван.

Захватив своё длинное ружьё, караван-баши спрыгнул с высокого вьюка и побежал влево, в песчаную котловину, заросшую кустами черкеза и саксаула.

Вдруг он пригнулся и стал делать странные круги вокруг куста. Что он там нашёл? Сколько я ни вглядываюсь, ничего различить не могу.

Но вот Ораз, кружа, приблизился к кусту и припал на колено, вытягивая ружьё. Тогда я увидел зайца.

Он шевельнулся под кустом, жёлто-серый, маленький, и вдруг порснул в сторону, но шагах в тридцати забился под другой куст: заяц в полдень не может бегать, — раскалённый песок обжигает ему лапки.

Ораз Кули, уже более осторожно, стал обходить и этот, второй куст. Да охотник просто выбирает место для стрельбы лёжа! У него тяжеленная, на сошках, «пищаль», и с руки он бить из неё не может.

Он улёгся, наконец, неторопливо установил ружьё на сошках, приложился. А заяц, теперь уже ясно видимый, сидел не шевелясь, ожидая смерти...

В знойной тишине грянул пушечно-оглушающий выстрел. Кони вздрогнули, Марина и Люда машинально натянули поводья.

Охотник подбежал к кусту, поднял за уши маленькую тушку, обернулся к нам и возбуждённо прокричал:

— Марина, давай фотографию!

Но Марина не повернула головы, не прикоснулась к «лейке», висевшей у неё на шее. Она беззвучно плакала.

— Эх, Марина, Марина! — проговорил караван-баши, увидев её слёзы, и ушёл вперёд.

— Разве это охота? — тихо и печально сказала Люда. — Это же просто убийство.

— Наверное, я виновата во всём, — отозвалась Марина, тыльной стороной руки вытирая слёзы. — Я вчера капризничала, не хотела есть рожки, и он обещал убить зайца. Вот и убил...

А Ораз Кули уже сунул заячью тушку в мешок и, не оглядываясь, с кошачьей ловкостью вскарабкался на вьюк. Только он да Гечгельды умеют взбираться на стоящего верблюда.

Мы двинулись дальше.

Неподвижный воздух налит зноем. Два самолёта, похожие в пустынной вышине на серебристых бабочек, прошли над караваном. Вот они скрылись на юге, и небо кажется ещё более пустым и безбрежным.

Мой верблюд часто наклоняется, чтобы полакомиться. Ловко выгибая свою длинную шею, он срывает на ходу зелёные побеги растений.

Его зовут ССаледжи. В первые дни я не мог отличить его ?>т других верблюдов, и это очень забавляло проводников.

Караван-баши посмеивался:

— Ай, Михайль, свой верблюд не знаешь. Ты смотри, он молодой, крепкий. У него на шее красивая мягкая шерсть, цвет такой: халеджи, по-туркменски — половина красный, половина белый...

— Розовый?

— О-о, розовый!

Теперь я привык к своему Халеджи, и мне представляется, что он самый красивый и кроткий во всём караване. Маленькая его голова увенчана кудрявой чёлкой, нежный розовый -пух, отросший после весенней стрижки, золотится на солнце. Он никогда не кричит, ложась под выок, как этот старый головной верблюд с рваной ноздрёй, которого наградили обидной кличкой — Басмач. Мой Халеджи только мирно ворчит, когда ему приказывают встать. Верблюд словно говорит: «Я, конечно, встану и пойду, но мне куда приятнее было бы шагать налегке».

Одного только не добьёшься от Халеджи: чтобы он прошёл мимо верблюжьей колючки, не отведав её.

Удивительное растение — верблюжья колючка. В туркменских оазисах нтак считают злым утщр-ным сорняком. Как всякий "сБрняк, колючка необычайно вынослива. Ц.од палящим солнцем пустыни засыхают летом и полынь и мятлик, и заячий ячмень. Увядают быстро и ромашка, и голубые ИЕгеты с мудрёным латинским названием, напоминающие наши колокольчики. А кустики янтака всё зеленеют и даже в разгар лета цветут.

Начальник нашего экспедиционного отряда Леонид Сергеевич объяснял нам:

— Янтак добывает влагу буквально из-под земли. Сам кустик, как вы видите, в полметра, а корни его идут в глубину нередко на пятнадцать метров! Вот и попробуйте его иссушить!

Почему верблюда не оторвать от колючки? Зелёные кустики так богаты сахаром, что он иногда выступает в виде белой пены на стеблях. Туркменские дети лакомятся этим сахаром. Много в ян-таке и других питательных веществ. Быть может, молоко верблюдицы оттого так сладко и жирно — жирнее коровьег, — что она поедает янтак...

Что это? Караван опять встал. Опять Ораз схватил свою «пищаль», спрыгнул с вьюка и, пригибаясь на кривых ногах, побежал, крадучись за кустами, вправо. На этот раз за ним пустился и Гечгельды со своей лёгкой новенькой двустволкой. Неужели снова зайца бить?

Нет, не зайца. В западине между песчаными буграми паслась антилопа — джейран.

Как она хороша, эта стройная газель с небольшими стоячими ушами! Она тянется к зелёной ветке саксаула, не чуя охотников. Нет, вот повернула голову, увидела караван и сразу лёгкими прыжками понеслась прочь.

Гечгельды побежал в обход, наперерез антилопе. Конечно, ему не поспеть. Джейран уже почти преодолел крутой подъём, сейчас он вылетит на вершину бугра.

— Джейранчик, беги, милый, беги! — слышу я сбоку горячий шёпот Марины. — Только бы он ушёл, только бы ушёл! Ой, ну что же это такое, что же он делает?!

Я и сам готов закричать. Что случилось с джейраном? Он описал круг и поскакал назад, в сторону каравана! Куда бежит он? Ведь там уже улёгся за куст со своей пищалью не знающий жалости Ораз.

Газель уже так близко, что я различаю её крошечный хвостик. Мелькает белый, слегка вздутый живот. Оразу, наверное, очень удобно целиться...

И тут сзади донёсся устрашающий хриплый вопль. Это Берды. Он выкрикивал что-то по-туркменски, и я увидел, как Ораз, бросив своё ружьё, вскочил и не то зло, не то насмешливо бросил в нашу сторону:

— Марина, давай фотографию! Скорей давай, не стоит джейран!

— Сейчас, сейчас, Ораз!

Газель проскочила через тропу так близко от головного верблюда, что я различил её маленькие острые копытца и огромный, увлажнённый глаз.

— Смотри, Михайль, смотри! — закричал мне Берды, — туда смотри, лево, там его дети! Он женский джейран, его нельзя стрелять. Ораз не видел, я увидел, ему кричал!

Я различил в котловине, слева от тропы, двух крохотных джейранят. Вот мать поравнялась с ними, и они пустились за ней, смешно и неуклюже поднимая тоненькие ножки. Мать замедлила прыжки, оглянулась на детей, и скоро все трое скрылись за бугром.

— Спасибо, Берды. Ораз, — спасибо! — произнесла Марина, теребя «лейку», которую она так и не открыла.

Но Ораз уже сидел на верблюде и не обернулся. Караван тронулся. Проводники перекликались на родном языке, смеясь чему-то. Караван-баши ехал молча. Вдруг он повернулся ко мне и, выплюнув табачную жвачку, спросил:

— Михайль, а Михайль, ты ел когда джейран?

— Нет, не пришлось, но я слышал, что он очень вкусный.

— Сладкий, очень сладкий, самый сладкий — это мясо джейран!

В устах Ораза «сладкий» означает «вкусный».

— Берды сейчас говорил, — обернулся ещё раз караван-баши, — печёнку джейрана любит. Немножко на углях подержи печёнку, потом кушай — лучше нет!

КОМЕНДАНТ КОЛОДЦА

Ещё одна ночь под звёздами, ещё день под солнцем.

Скоро ли колодец?

— Сегодня! — коротко бросил Ораз.

Помолчав, добавил:

— Ещё не будет темно, — придём на Орта-Кую. Хороший колодец, вода очень сладкая. Верблюдов напоим, челеки нальём, немножко мыться будем.

«Сладкая» вода! Значит, — уж совсем пресная, без горчинки, без сероводородного душка!?

Верблюды замедляют шаг, им тяжело преодолевать крутые осыпи песчаных гряд.

Вон, налево от тропы, белеют кости. Кто это не дошёл до воды? Когда это случилось?

Чем ближе к колодцу, тем меньше на буграх растении: трава и зелёные побеги стравлены скотом, а стволы кустарников и деревцев пошли в костры.

Ещё западина, ещё гряда. С вершины видишь — нет конца и края застывшему морю песчаных гребней, то поросших редкими кустами и злаками, то голых, перевеянных ветрами пустыни.

Ораз Кули сказал, что пустыня совсем не враг человеку. А прав ли он? Разве не враждебны эти пески людям? Вот свидетельство недавно разыгравшейся тут драмы: у тропы валяется павший верблюд.

Караван-баши недовольно покачал головой:

— Верблюд давно лежит, неделя, наверное.

Павший верблюд нимало не беспокоит живых. Наши дромадеры спокойно шагают дальше, и мой Халеджи прихватывает очередной кустик яитака...

К исходу дня мы достигли воды. С вершины бархана на дне круглой впадины открылся нам колодец: небольшое квадратное отверстие вровень с землёй, стойка для верёвки и длинное узкое водопойное корыто.

«Орта-Кую» значит «срединный колодец». В самом деле, он вырыт на полпути между Кизыл-Ар-ватом и Хивой, в центре Кара-Кумов. Как и другие каракумские колодцы, Орта-Кую окружён голыми барханами. Но тут песок не жёлтый и не бурый, а белёсый. Лишь одинокое саксауловое дерево с кривым стволом и тёмно-зелёной распластанной кроной осталось от бывшей здесь прежде растительности.

Понятно, почему вблизи хороших колодцев не отрастают кустарники и трава. Здесь подолгу стоят караваны, сюда пригоняют на водопой отары овец. Скот поедает и вытаптывает растительность. Но вот что выяснили гидрологи: голые барханы содержат больше пресной воды, чем бугры и гряды, за-рп.-шие травами, злаками и кустарниками! Дожде вые воды, просочившись в г.' \ бь оголённой песчаной Т"лщи. цолго удерживаются там. А на заросших буграх растения пустыни своими длинными корнями достанут эту воду и быстро, словно насосы, «выкачают», испарят.

Кумли, люди песков, давно это знают. Опытные искатели воды, они роют колодцы в таких вот западинах, окружённых голыми барханами.

Орта-Кую известен многим. С севера, с запада

и с юга к нему тянутся рубчатые, глубоко вдавленные в песок, автомобильные колеи. Чтобы набрать бочку «сладкой» орта-куинской воды, водители экспедиционных грузовиков-вездеходов едут к колодцу через труднопроходимые пески за десятки километров.

Ораз Кули строго блюдёт неписаный закон пустыни, который запрещает устраивать биваки у самых колодцев. Наш начальник каравана выбрал место для стоянки поодаль, за низким, тронутым песчаной рябыо, барханом.

Мы уложили верблюдов, сняли с них груз и вьюки и пустили животных к водопою. Дромадеры шли к воде молча. Только ускоренный шаг выдавал жажду, которую ощущали верблюды. Они не пили двое суток. Коней за это время поили шесть раз.

У длинного корыта всем хватило места. Верблюды пили долго и спокойно, лишь изредка поталкивая друг друга мягкими влажными мордами, с которых стекали прозрачные капельки воды. Иные из животных отходили прочь, но, постояв, словно в раздумье, снова возвращались к воде.

Солнце ещё припекало; и, вернувшись к биваку, мы поставили тент, закрепив его верёвками на железных колышках, вбитых в песок.

Люда ушла вперёд, к саксауловому дереву, и вдруг закричала оттуда: «Бегите сюда, тут очень смешная вывеска!»

Мы с Мариной подошли и увидели фанерную дощечку, аккуратно привязанную к дереву мягкой бечёвкой. Надпись на дощечке, выведенная красным карандашом, гласила:

Курорт Орта-Кую Комендант Семененко

Ниже синим и красным карандашом были нарисованы барханы, озеро и какие-то пальмы.

Где же резиденция этого коменданта? Тут ни души вокруг.

Но вот на вершине бархана показался незнакомец. На нём не было никакой одежды, кроме синих трусиков с красными лампасами; длинные чёрные волосы зачёсаны назад; лихие усики задиристо подняты кверху; бородка подбрита так, что открылись полные загорелые щёки; на руке громадные часы.

Люда подтолкнула Марину локтем:

— Не думала, что встречу в Кара-Кумах такого франта!

— Знаешь, по-моему, он тонограф, — отозвалась Марина, спокойно разглядывая приближавшегося человека. — Или геолог? Топографы и геологи проводят в маршрутах иногда по полгода. Можно отрастить хорошую бороду за такой срок!

Незнакомец подошёл к нам, вежливо поздоровался и отвесил полупоклон:

— Позвольте представиться — Семененко! Так сказать, коренной обитатель здешних мест...

— Так вы и есть комендант! — воскликнула Люда.

— Да, если угодно, я и есть комендант этого ку-урорта! — Он презрительно растянул последнее слово и ленивым движением руки обвёл окрестные барханы.

Потом, усмехнувшись, уже другим тоном продолжал:

— Шуточки, конечно... Стояли недавно тут, на колодце, ребята из археологической экспедиции, москвичи. Доехали они сюда на вездеходе от Куня-Ургенча. Неплохие парни, культурные и не задаются. Были у меня с ними некоторые столкновения на почве, так сказать, разного подхода к житейским условиям. Но в общем мы расстались почти друзьями. И вот они назвали меня комендантом и дощечку повесили. А я не снимаю, хотя я, конечно, не комендант, а заведующий хозяйством топографической партии. Тут у меня полевая база. Отряды разбросаны. Сюда приезжают за водой,

за продуктами. Иногда сам отправляю кое-что по мелочи. Парочка верблюдов при мне и юный помощник имеется из местного населения.

— Где же вы размещаетесь? — - спросила Люся.

— За тем вон барханом, в лощине. Милости прошу в гости. Увидите — палатки и шалаш...

— Скажи, молодой, — вмешался вдруг Ораз Кули, внимательно слушавший разговор, — чей верблюд помирал, лежит на дороге — десять километров отсюда?

— Мой верблюд, — с неожиданной злостью, приподнявшись, ответил комендант, — неделя, как подох.

Ораз Кули укоризненно покачал головой:

— Нехорошо, молодой, нехорошо. Зачем верблюд пропал?

Семененко совсем уже сел, потом даже привстал на корточки:

— Подумаешь, разговоров сколько из-за одного старого верблюда! Три каравана прошли за эту неделю, и все проводники в глаза тычут... Ещё и начальство будет холку мылить. Я виноват, что ли? Послал помощника на точку. Мальчишка заблудился. Потом, когда он на тропу вышел, верблюд лёг. Ну, мальчик верблюда бросил, сам едва добрался до колодца.

— Зачем ты послал мальчика? — вмешался Гечгельды. — Мог умереть мальчик тоже. Это пески, взрослый должен ехать. А знаешь, сколько лет нужно, чтобы рабочий верблюд вырос? Вон Михайль на Халеджи едет. Это молодой верблюд, под вьюком только один год ходит, а ему пять лет.

— Мы выполняем ответственное правительственное задание! — Комендант повернулся к Марине, ища у неё поддержки. — Коренная переделка природы пустыни начинается, а тут с верблюдом возись! Да скоро верблюды вообще в область предания отойдут, только в зоологическом саду будут их показывать. Каналы пророем, всюду дороги ас-

фальтовые проложим, сады и рощи насадим в песках вместо этой разной колючки и саксаула...

Марина вспыхнула:

— Послушайте, дорогой комендант, что вы тут проповедуете?! Ох, какие глупости, — слушать стыдно! Вы думаете, — переделку пустыни надо начинать с уничтожения её богатств? Конечно, если не нужен верблюд, то не нужна и колючка, которой он питается. Саксаул, который удерживает пески от развевания и даёт топливо, равноценное каменному углю, тоже вам не по душе? Быть может, и песчаную осоку надо вытравить из пустыни, а отары каракульских овец кормить будем привозным сеном?..

— Ты очень быстро бежишь, молодой, — спокойно добавил Ораз Кули. — Ты не обижайся, я тебе скажу туркменскую пословицу: «Козёл много бегал, быстро бегал — джейраном никогда не стал».

Все рассмеялись. Даже Семененко не удержался от улыбки.

— Канал будет, партия сказала — будет, — продолжал Ораз Кули. — И машины будут, и пароходы. Но верблюдов тоже надо много. Молоко, шерсть, мясо очень хорошие у верблюда. Вода из Аму-Дарьи придёт на Мары, Теджен; там много хлопка можно сеять, дыня, урюк, виноград растёт. В пески вода тоже пойдёт — пить надо барану, верблюду. Саксаул, янтак больше вырастет. А ты говорил: раз — и пески нету, один большой сад есть!

Комендант, видимо, и сам понял, что хватил через край. Он сбавил тон, а вскоре попрощался и, повторив приглашение побывать у него, ушёл за свои бархан.

— Не пойду я к нему в гости, — сказала Люда, когда он скрылся, — не нравится он мне.

— Меня тоже что-то не тянет, — отозвалась Марина.

Ораз Кули, выйдя из-под тента, всматривался в горизонт.

— Михайль, — сказал он задумчиво, — нехороший ветер будет. Давай шара-бара соберём.

Что он там увидел, наш кумли? Стоит безветрие. Только изредка над барханами взвиваются песчаные вихревые столбы, но мы к ним уже привыкли. Вот один такой столб, широкий, стремительный, с шипением и свистом прошёл через наш бивак, скрутил тент, присыпал песком пиалы.

Но вскоре подул ветерок. Вот он крепчает... Горизонт помутнел, стал белёсым. Проводники ушли за верблюдами. Мы с Оразом принялись стаскивать в одно место «шара-бара», Марина и Люда торопливо увязали гербарные пачки. Я сдвинул бочонок с водой и вдруг услышал предостерегающий возглас Ораза:

— Эй, эй!

Я увидел у своих ног ядовитую эфу. Надо было что-то сделать, но я стоял, растерянный, не выпуская из рук бочонка. Ораз прыгнул, как кошка, и ударил уползавшую эфу своей коротенькой палочкой по голове. Ударил, казалось, совсем не сильно, но эфа затихла.

Мы составили бочата с водой в одну кучу, потуже забили деревянные пробки. Вьючные ящики, мешки с овсом, скатанные валиком спальные мешки, рюкзаки сложили длинной стенкой. Нас можно было сравнить с матросами, которые убирают палубу перед бурей. Но мы работали вяло. Жаркий ветер отнимал силы, сердце билось замедленно.

Проводники привели верблюдов. Дромадеры легли головой по ветру, пригнули шеи. Чем-то напоминали они в этой позе гигантских черепах.

Вот и буря. Тонкий свист, удары песчинок в лицо. Меркнет свет, лезет стеной пыльная туча. Вот уже исчезло солнце, исчезли во мгле барханы, и колодец, и одинокое дерево с такой смешной вывеской...

Да, курорт!

Мы легли за стенку, сложенную из ящиков и

мешков, и накрылись тентом. Песчинки проникали под тент, лезли в рот, в глаза, в уши. Нельзя было разговаривать. И думалось с трудом.

... Буря в песчаной пустыне. Самум или хамсин? Нет, это в Сахаре. «Самум» — по-арабски, кажется, — «ядовитый». Но ветер не ядовит, он просто горячий. Животные в панике бегут, люди теряют сознание. Хамсин, — значит, пятьдесят. Пятьдесят дней дует суховей.

А этот ветер, что нас настиг, как он называется?

... Я думаю, что это не афганец. Под афганец мы попали однажды в маленьком городке на юге Туркменистана, где размещается наша экспедиционная база. Тогда было жарче. А1еня захватило на улице, когда я шёл на склад получать снаряжение. Задуло так, что стёкла тёмных очков потрескивали под ударами песчинок. Ветер был горячий и сухой. Стало трудно дышать. Казалось, что меня сунули головой в духовку — и лицо вот-вот запечётся, как пирог. Я всё-таки добрался до склада. На теневой стене, снаружи, висел градусник. Он показывал плюс сорок три градуса. А час назад, до афганца, было только тридцать пять.

Когда я вернулся на свою квартиру, хозяин дома, учитель местной школы, повёл меня во двор, где у него разросся маленький виноградник, и показал работу афганца: листья на лозах были черны по краю и закручены кверху.

— Наше счастье, — сказал хозяин, машинально стараясь выпрямить скрученный лист, — что афганец бывает редко и дует недолго...

— А правда ли, — спросил я, — что этот ветер дует из Афганистана?

— Многие так думают, — улыбнулся учитель, — раз афганец — значит из Афганистана. Но это местный ветер, он возникает здесь, в горах. Афганистан тут ни при чём. Наши южные ветры называют часто фенами или гармсилями. «Фен» — в переводе с немецкого — «тёплый, сухой ветер»; «гармсиль» — по-ирански — «горячий поток».

— Вот это ближе к истине! — сказал я.

— Да, — усмехнулся учитель, — сегодняшний ветер был нешуточный.

— А можно ли бороться с такими ветрами?

— Можно. Надо насадить леса! — коротко сказал мой собеседник и, опустив виноградный лист, взглянул мне прямо в глаза.

Я посмотрел на голые, порыжевшие склоны Конет-Дага, нависшие над городом:

— Здесь леса?!

— Да, не удивляйтесь. На голой, как стол, подгорной равнине могут произрастать леса. Для этого, правда, придётся подвести сюда большие массы пресной воды. А быть может, наши дети научатся собирать тучи и вызывать дождь, когда это нужно?..

«Что ж, возможно и научатся», — думал я, вспоминая под свист бури слова кизыл-арватского учителя.

Уже проглянула луна, когда буря улеглась. Мы вытряхнули песок из спальных мешков и пошли к колодцу промыть глаза. Раздвоенная стойка была на месте.

Я нагнулся над горловиной и увидел тёмное зеркало воды, в котором отражались две крупные южные звёзды.

Неведомо откуда налетевший ветерок завихрил и пронёс над колодцем несколько мелких песчинок. Я вдруг понял, почему туркмены устраивают в пустыне колодцы без надземных срубов. Возле сруба ветер наметёт бархан, который будет засыпать колодец. Песку не нужно давать зацепок, и он за ветром улетит прочь. Ораз Кули подтвердил мою догадку. Но он добавил, что теперь новые колодцы бетонируют. Толстую бетонную трубу выводят наружу, — её бархан не свалит. Конечно, такой колодец чище, особенно если он закрыт крышкой.

Наскоро промыв глаза и уши, прополоскав рты, мы углеглись спать, проклиная бурю, лишившую

нас ужина. Разводить костёр и готовить плов было уже поздно.

Наутро, высунув голову из спального мешка, я первым делом оглядел окрестные барханы. Вчера во время бури мне казалось, что их подняло ввысь, а потом обрушило бесформенной массой на землю. Но барханы лежали умиротворённые и словно посвежевшие. Только ряби стало больше на покатых вершинах. Почему ни ветры, ни бури не могут развеять сыпучие, ничем не скреплённые песчаные холмы? Бархан — дитя ветра, говорят знатоки песков. Ветер не может уничтожить им самим созданную форму. Он лишь передвигает оголённые песчаные холмы, строго сохраняя их очертания.

Рассвет выдался прохладный. Мы согревались горячим чаем с таким же удовольствием, с каким охлаждали себя этим чудесным напитком накануне в полуденный зной...

Когда мы уже укладывались, явился Семененко, о котором после вчерашней бури никто из нас как-то ни разу не вспомнил. На этот раз он был одет, но очень уж чудно: на голый торс напялил чёрный короткий полушубок, из-под которого выглядывали вчерашние трусики с красными лампасами.

Виду коменданта был не такой бравый и самоуверенный, как вчера. Несмотря на полушубок, его познабливало — вероятно, от утреннего холодка, — и он тщетно пытался пригладить вздрагивающими пальцами свою спутанную шевелюру.

- По долгу службы, так сказать, проводить пришёл, — силясь улыбнуться собственной шутке, произнёс Семененко.

— По долгу службы вы бы зашли вчера, — отозвалась Люда, — когда нас засыпало песком. В палатку к себе провели бы нас!..

— Никак не мог, — стал оправдываться комендант. — У самого беда случилась, — два штыря от палатки вырвало. Да и нездоровилось как-то, знаете... И вот с мукой ещё вышло. За всем не

усмотришь, рук не хватает. Стоял открытый мешок, его свалило,' мука высыпалась, конечно, с песком смешалась. Актировать придётся.

— Акт возьмём, немножко муки с песком добавим, чурек испечём, — насмешливо вставил Ораз Кули. — Эй, молодой, совсем плохо!

Семененко "только рукой махнул и, отозвав меня в сторону, стал что-то бессвязно бормотать. Я сначала ничего понять не мог, потом увидел, что он гычет мне пустую бутылочку, которую достал из кармана полушубка:

— Понимаете, йод развести нечем. Удружите немножко спирта...

— Подождите, — сказал я, начиная соображать, — вам нужна йодная настойка, так у нас есть, кажется.

— Да нет. Зачем? — он ухватил меня за рукав. — Тут чисто мужской разговор... Граммов пятьдесят спирта — поправиться надо, вчера в бурю с тоски хватил. Я вам консервишков бы подбросил...

— Люда! — крикнул я, освобождая рукав. — У нас в аптечке два пузырька с йодом?

— Да, два.

— Мы можем выдать один, вот товарищу коменданту?

— Можем, конечно. Что-нибудь случилось?

Аптечка хранилась в перемётной суме. Люда

принесла йод, но, взглянув на Семененко, который от растерянности даже не спрятал бутылочку, кажется, что-то поняла. Сунув пузырёк мне, она молча повернулась и отошла. Я передал комен-донту йод и попрощался с ним.

Караван неторопливо прошёл мимо человека в полушубке и трусиках с красными лампасами. Семененко застыл, держа в одной руке пузырёк ненужного ему йода, в другой — пустую бутылочку.

Тропа шла мимо одинокого саксаулового дерева с вывеской, которая

вчера казалась нам гакой забавной. Когда головной верблюд поравнялся с деревом, Ораз Кули на минуту остановил караван, не слезая с вьюка снял дощечку и забросил её далеко в песок.

— Не годится такой комендант, — сказал Ораз и взмахом палочки тронул караван.

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ

Всё вокруг замела песчаной порошей вчерашняя буря. Исчезла глубоко вдавленная в песок автомобильная колея. На древней караванной тропе занесло верблюжьи следы. Стёрлись начисто отпечатки той борьбы, которую ведут ежедневно, еженощно звери, птицы, гады — борьбы за жизнь, свою и детёнышей, за пищу, за капли влаги, что содержатся в зелёных побегах растений, за тень под кустом и за прохладную нору.

Но к утру обитатели песков успели исчертить склоны барханов и гряд тысячами новых узоров. На рассвете пробился по целине к «сладкому» колодцу автомобиль-вездеход. Прошествовал по тропе караван. Всё стало таким, каким было вчера перед бурей. И путнику чудится, будто ничто не меняется в песках, будто время в пустыне остановилось много веков назад...

Ораз Кули читает книгу песков, как инженер читает сложный, но ясный и грамотный чертёж.

— Джейран бржал, — тонким голосом, немного

нараспев произносит караван-баши, протягивая вправо свою палочку. — Недавно бежал, быстро бежал.

Сердцевидные отпечатки копытец газели идут прямо, потом пересекают тропу. На бархатистой поверхности склона возле следов видны песчаные «брызги», вылетавшие на быстром скоке из-под ног антилопы.

А это чьи петляющие следы? Слегка опушённая ступня с подушечками, четыре когтя — два впереди, два по бокам. Это прошла лиса пустыни — длиннохвостая, маленькая, окрашенная под цвет песка. С кем она расправилась нынче на рассвете? Задавила песчанку или полакомилась тушканчиком, который спешил после ночной кормёжки в своё жилище?

— Молодой зем-зем ходил, — оборачивается Ораз.

Треугольные отпечатки лапок варана ведут вперёд и в сторону.

— Пошёл туда; смотри, — лежит зем-зем. Немножко отдыхает, жаркое время сейчас.

Приглядываюсь. Различаю, наконец: под кустом залёг, недвижим, полуметровый варан.

— Хороший зем-зем. Змею кушает, мышь кушает. Черепаху маленькую тоже кушает.

— Но я слышал, Ораз, что зем-зем и птичьи яйца любит. Это уже нехорошо.

— А фалангу кто кушает? Сто, двести фаланг скушает за день зем-зем! Яйцо сто штук не скушает!

Ораз смеётся. А я припоминаю наш выезд в пески на машинах.

... Шесть экспедиционных грузовиков преодолевали на буксире у могучего гусеничного трактора песчаный массив. В межгрядовой котловине водитель трактора остановил необычайный караван, чтобы остудить перегретый мотор и самому перевести дух в тени грузовика.

Наша машина шла в хвосте. Не успели мы выбраться из кузова, как услышали впереди крики: «Держи, держи!» «лопатой его, лопатой по голове!», «на хвост наступи!»

На нас катилась ватага шофёров и молодых коллекторов, преследовавших гигантскую ящерицу, которая довольно быстро улепётывала от погони. В голове ватаги мчался, размахивая походной камерой, столичный кинооператор в клетчатой ковбойке и широченной войлочной шляпе с бахромой. За ним бежал рослый шофёр с большой сапёрной лопатой.

Наш коллектор Наташа, покровительница всякой живности, закричала нам — «в сторону, в сторону!» Мы отскочили, давая дорогу зем-зему, и он, достигнув склона гряды, юркнул в чью-то нору.

Обливаясь потом и едва переводя дух, преследователи побрели к своим машинам. Лишь кинооператор долго не мог успокоиться и кричал нам: «Из-за вас пропал такой кадр — охота на крокодила пустыни!..»

Бесконечно разнообразен узор на песке. Вот извилистый рубец, похожий на вздутую вену. Это «плыл», зарывшись вглубь, песчаный удав. Рубец оборвался, — удав вышел наружу. На песке — изрытая площадка. Следы борьбы. Удав, прежде чем заглотать пойманного тушканчика или мышь, душил свою жертву, обвившись вокруг неё кольцом. Вот зигзагообразная дорожка, вычерченная из фигур, напоминающих латинскую букву «S». Тут ползла стрела-змея. Пробежал, оставив расплывчатые следы лапок, алака — тонкопалый суслик. Оставили многочисленные росчерки мохнатые фаланги.

А пот следы какого-то зверя. Четырёхпалая голая ступня, большие когти. Валяется длинная острая игла.

— Кирпи! — Ораз презрительно сплюнул. — Всё равно, как донгуз — свинья. Очень нехороший. Виноград, бахчу — всё портит. Стреляй — не попадёшь, ночью ходит.

Так это он дикобраза так честят, иаш Ораз!

Ветер день за днём обновляет раскрытую страницу гигантской книги пустыни. Чистый лист, подметённый бурей, трудолюбиво заполняется вновь. Пишет на этом листе всё живое, что ходит, бегает, прыгает, ползает.

Лишь следов человеческой ноги не видим мы на страницах книги песков. Люди не ходят пешком по таким местам, где колодцы отстоят друг от друга на семьдесят километров. След человека в песках — это круглый отпечаток ступни верблюда; это широкая колея, оставленная автомобилем-вездеходом; это лихой росчерк пилота, посадившего свой самолёт в межгрядовой котловине, чтобы доставить научной экспедиции воду, свежие газеты и письма.

Если человек идёт в песках один, — значит, беда случилась: верблюда потерял, отстал от машины, не дождался самолёта...

Припекает. Всё живое укрылось. Вот Ораз перегнулся вправо и легонько ударил палочкой по кусту. Упала вниз маленькая ящерица, сидевшая на ветке. Упала и сразу пустилась бежать, высоко задрав хвостик и голову, спасаясь не столько от верблюдов и от этого человека с палочкой, сколько от раскалённого песка. Вот добежала до куста, чуть поодаль, забралась на ветку, слилась с ней, замерла. Теперь спасена!

Я рассказываю Оразу об опытах, которые ставились зоологами, чтобы выяснить влияние жары на обитателей пустыни. Варана утром посадили и клетку, выставленную на солнце. К вечеру варан погиб... от солнечного удара! Маленьких ящериц, подобных той, которая так прытко удирала от нас только что, прижимали в полдень к песку. Через две — три минуты ящерицы оказывались мёртвыми. Суслик выжил под прямыми лучами каракумского солнца лишь двадцать минут. Тушканчик — тот вообще не показывается днём: температура выше тридцати четырёх градусов для него смертельна...

Ораз — такой внимательный, деликатный и неторопливый собеседник — неожиданно перебил меня:

— Постой, Михайль, смотри сюда!

— Что случилось?

— Человек пошёл. Сюда пришёл, туда идёт, смотри!

Я гляжу направо, куда указывает своей палочкой караван-баши. На дальних, заросших песчаной осокой буграх поникли своими тонкими ветвями искривлённые деревца саксаула. Крохотная песчаная акация млеет у дороги на солнечном припёке. Сизоватые её листочки кажутся испепелёнными. Над буграми, над тропой зловеще текут ясно видимые раскалённые струи воздуха. И ни души вокруг.

Морочит меня Ораз?!

— Сюда смотри, на дорогу смотри!

И я увидел след человека.

Он пришёл на караванную дорогу из-за дальних бугров по целине. Дальше, судя по следу, направился вдоль тропы на север, куда держим путь и мы.

Кто же это — смельчак или отчаявшийся? До ближайшего колодца отсюда ещё полдня пути. А сколько он прошёл, увязая но щиколотку в песке, пока не выбрался на дорогу?

Теперь мы все во власти таинственных следов. Люда, самая молодая и нетерпеливая, делает первое заключение:

— Это шла женщина! Смотрите, какие маленькие ступни!

Ораз коротко цыкнул и качнул головой — знак отрицания. Маленькие ступни бывают не только у женщин. Путник шагает широко — это мужчина.

Люда не спорит. Её уже мучает следующий вопрос:

— Интересно, кто это? Чабан или приезжий, из экспедиции. Не определишь...

Караван-баши объясняет, что это, конечно, русский, из экспедиции. След гладкий, от подмётки без

каблука. Человек идёт в тапочках или в сандалиях. А туркмены летом носят обычно прорезиненные подмётки, подвязанные к ступням верёвочками. Эти подмётки с рубчиками.

— Надо его догнать и посадить на верблюда, — оживилась Марина. — Наверное, он очень устал и страдает от жажды. Не может же человек нести па себе бочонок воды?! Мы с Людой попробуем перейти на рысь. Настигнем его, дадим попить из фляжки и дождёмся каравана.

Ораз не ответил, только качнул головой и заложил под язык свежую порцию наса — мелкого табака, перемешанного с золой и сдобренного хлопковым маслом.

Да, пожалуй, догнать человека, хотя он прошёл недавно, можно только на «козле» — маленьком автомобиле-вездеходе, который взбирается по крутому склону на любой бархан. Лошадь не пойдёт на рысь по такому песку. Путник ещё не устал — след ровный. Человек, идущий впереди нас, умеет выбирать дорогу. Он держится линии кустов, где песок уплотнён.

— Значит, мы его никогда не догоним и не сможем оказать помощи?! — воскликнула Люда.

— Если русский не богатырь, — ответил Ораз, — то он скоро устанет и сядет отдохнуть. Тогда догоним его и посадим па верблюда.

Мы долго ехали в молчании, не отрываясь от следа.

Ага, что-то блеснуло близ к\стов! Люда выпрыгнула из седла и схватила пустую бутылку, но сразу вырони та её. - Горячо! Достала платочек и, взяв бутьпку за горлышко, поднесла её Оразу. Караван-баши помахал бутылкой, чтобы остудить её немного, и сунул находку во вьючный мешок. Пригодится...

— Ораз, я думала, что ты что-нибудь определишь по этой бутылке, — обиженно сказала Люда. — А ты сразу в мешок...

Ораз рассмеялся. Что может сказать пустая бутылка? Только то, что человек пил здесь воду. Давно

пил? Не пять и не десять минут назад, — бутылка успела накалиться. Больше ничего бутылка не скажет. Чего её рассматривать, она пойдёт под постное масло! След человека — тот нам ещё что-нибудь скажет. Путник пил воду, не присаживаясь. Он только остановился, чтобы осушить бутылку — вон два отпечатка поглубже других — и сразу двинулся дальше. Очень торопился человек, и много сил у него

Через два часа Люда подобрала вторую бутылку. И опять мы прочитали на песке, что незнакомец пил, не присаживаясь. Он словно убегал от нас.

Движение каравана подчинено строгому ритму. Как девушки ни упрашивали Ораза дойти «хотя бы до следующей бутылки», около полудня он объявил большой привал.

Всё делалось, как обычно. Дурды и Ак Мамед пасли верблюдов, Гечгельды готовил плов, Ораз хлопотал возле чайников, девушки разбирали гербарную папку, а я заполнял путевой дневник. Но Марина и Люда вместо отдыха в тени отправились на вершину ближайшей гряды. Могли отыскаться интересные экземпляры пустынных растений. А главное... — оттуда открывался вид на караванную тропу, по которой ушёл таинственный незнакомец.

Ораз Кули всё-таки сократил отдых почти на час. Караван перевалил через гряду, потом обошёл котловиной одиночный песчаный бугор, и вскоре мы подобрали третью бутылку. Тут человек уже сидел — под кустом осталась вмятина. Рядом виднелось ещё одно углубление, поменьше, очевидно, от заплечного мешка.

От этого места след начал петлять. Неизвестный часто переходил с одной стороны тропы на другую. Он уже не шагал, а брёл, выписывая зигзаги. Ему казалось, что он выбирает дорогу получше. Но, сам того не замечая, он удлинял себе путь. Так бывает с очень усталыми людьми.

Вот он опять сидел под кустом. Он уже не снимал заплечный мешок, а привалился к нему спиной. Бу-

тылки здесь не оказалось. Но воду он пил, очевидно, уже из фляги, которую оставил напоследок. Две капли упали на песок и скатились под маленький уклон, образовав песчаные горошины. Это было совсем недавно, горошины ещё не распались.

Тропа вывела на твёрдый глиняный такырчнк. На другом его краю виднелся крутой склон бархана. Девушки, не сговариваясь, пустили буланых вскачь. Мы видели, как всадницы, перемахнув такырчик, скрылись за барханом, обогнув его.

Верблюды ступали по твёрдой дорожке осторожно, и мы не скоро миновали такыр. Человек не оставил на засохшей глине следа своих ног. Но мы знали, что он там, за барханом, где скрылись Марина и Люда. Только безумец свернёт в пустыне с тропы. v

Бредёт ещё наш спутник или сидит, отбросив ставшую ненужной пустую флягу, как он отбрасывал одну за другой, бутылки? Знает ли он, что до колодца, где есть люди, два часа ходу?

Бархан мы огибали целую вечность. Тропа, наконец, вышла на прямую, и мы увидели вдали девушек. Они стояли у куста, наклонившись над чем-то, держа в поводу лошадей. Ораз стал серьёзен и покачал головой.

Из-за коней ничего нельзя было разглядеть. Но почему девушки стоят? Вон и фляги видны у каждой на поясе.

Мы подъехали совсем уже близко. Марина и Люда обернулись, развели коней и стали что-то возбуждённо кричать, перебивая дру] друга. А под кустом никого не было. Человек опять ушёл, словно знал, что за ним гонятся по пятам!

— Посмотрите, да слезьте же, тут кто-то был с ним! — разобрал я, наконец, Людины выкрики.

Ораз придержал караваи, п все спешились. Девушки, не отпуская коней, потащили нас к кусту черкеза. Под ним, на песке, мы увидели отпечатки двух человеческих фигур: лежачей и сидячей. Огне чаток лежачей фигуры был без головы!

— Видите, его тут встречала женщина! — ошарашила нас Люда. — Я сейчас вам это докажу!

— Да тут всё как на ладони, не надо доказывать, — перебила Марина. — Следы пришли с севера, от колодца. Ступни маленькие, а главное — шаг короткий, и обувь на каблучках...

— Она шла в босоножках! — подхватила Люда.

— Ну, это только предположение. Мы должны рассматривать факты. — Вот здесь они встретились, следы сближены вплотную...

— Они обнялись! — опять не утерпела Люда.

— Это тоже предположение. Может быть, они только пожали друг другу руки?! Она села, а он снял рюкзак — вот место, где лежал мешок — и лёг на спину. Голову он положил к ней на колени!

— Они посидели так, сколько, мы не знаем, и пошли на север. Вот два следа — его и её. Его след стал ровнее, твёрже.

Проводники слушали очень внимательно. Ораз сказал:

— Хорошо, правильно.

— Ты только не сказала, Марина, — заметил Гечгельды, — что приходила встречать совсем молодая блондинка.

— Выдумываешь, Гечгельды! — воскликнула Марина. — Почему блондинка и почему молодая?

— А вот смотри!

Гечгельды наклонился к тому месту, где следы путника и следы той, что встречала его, скрестились. На песке, чуть в стороне от следов, осталась узенькая розовая ленточка и к ней прицепился длинный светлый волос.

— Ну, мы их скоро увидим на колодце, и всё разъяснится, — сказала Марина.

— А вдруг они свернут куда-нибудь в сторону? — встревожилась Люда. — Я теперь уже ни в чём не уверена...

Но следы тянулись вдоль тропы до самого ко-

лодца Екедже. Незнакомцы торопились; они больше ни разу не присели.

Нам оставалось преодолеть последнюю перед колодцем гряду, когда мы услышали впереди рёв мотора. Из-за гряды выскочил самолёт. Это была почтовая машина, именуемая в просторечии «Антоном». Пролетев с характерным присвистом над караваном, «Антон» сделал круг и лёг на курс.

Мы пришли на Екедже засветло. Караван остановился в длинной и узкой межгрядовой котловине. На дне её, посредине, возвышался бетонированный ствол колодца. В дальнем конце из-за песчаного бугра выглядывал верх большой шатровой палатки, увенчанной железной радиомачтой. Оттуда, со стороны палатки, тянулся след колёс только что стартовавшего самолёта.

У колодца мы встретили высокого юношу с полотенцем на плече. Он назвался Сергеем Разумовым, радистом московской геологической партии. Люда сразу кинулась к нему с расспросами.

Оказалось, что таинственные незнакомцы, которых мы пытались настигнуть, — некие Саша и Вера — улетели только что на «Антоне» в Нукус.

Люда пересказала наспех радисту всё, что нам удалось прочитать на караванной тропе, и потребовала от радиста подробностей.

— Мне почти нечего добавить, — заметил Разумов. — Вы, оказывается, отличные следопыты. Вы шли по следу Саши Зорикова, молодого человека двадцати двух лет, старшего топографа, моего закадычного каракумского дружка. Работает он с группой километрах в двадцати от Орта-Кую, откуда им воду возят па верблюдах. Завидую топографам! Здесь, на Екедже, вода солоновата — в самый раз для овец и верблюдов. Правда, меня лётчики балуют, — они довольно часто тут садятся и наливают мне пресной водички из своих резиновых баков...

— Но как же Саша?! — взмолилась Люда.

— Простите, увлёкся.. Оный Саша Зориков совершил сегодня верблюжий переход — прошагал километров тридцать пять! В обычных условиях, при сносной дороге, такой переход для него — ничто. Он парень крепкий.

Саша очень спешил. Начальство срочно вызвало его в Нукус. Такие вызовы зря не делают — нужда возникла неотложная. Там, где Саша работает, есть рация, но она маломощная и может работать только со мной. Вызов поэтому шёл через меня. Я передал Саше: есть оказия, сегодня у меня сядет самолёт, который прилетел из Нукуса за геологическими образцами. Саша ответил, что придёт на верблюде.

Я знал, что у топографов сильные инэры — это самые выносливые верблюды, — и думал, что Саша явится к полудню. Но самолёт сел, а моего парня нет и нет. Лётчик стал нервничать...

— А девушка, девушка откуда взялась? — перебила Люда...

— Вера появилась совсем нежданно. Саша рассказывал мне о ней. Учились вместе в школе, в Москве. Ну, подружились... Она учится в университете, на биологическом. Писала неопределённо, что собирается на практику куда-то в Среднюю Азию. И вдруг является на том самом самолёте, который должен захватить Сашу. Оказывается, практика у неё в Нукусе. Ну, решила воспользоваться оказией и повидать товарища, а заодно пустыню посмотреть с воздуха.

Видя, что лётчик стал нервничать, Вера упросила его подождать и сказала, что пойдёт навстречу. Мой помощник, Урумбай, вызвался её проводить. Она наотрез отказалась: «На караванной тропе не заблужусь. Встречу Сашу, сяду к нему па верблюда». Ушла. А Урумбай, крадучись, за ней. Вы его следов не видели — он шёл стороной, наблюдая за Верой. Как только увидел Сашу, повернул назад.

Остаётся сказать, почему Саша пришёл пешком. Тут уже новая и не совсем хорошая история. У них завхоз есть, Семененко...

— Мы с ним знакомы, — сказала Марина.

— Ну да, на Орта-Кую видели его... Загубил этот завхоз прекрасного верблюда.

Девушки переглянулись.

— Саше пришлось идти пешком. Ему же надо было двух верблюдов взять с проводником, чтобы инэры сразу вернулись в отряд.

— Вот и вся история, — закончил радист. — Как видите, ничего необычного, если не считать Ссмененко. Но его, кажется, скоро уберут отсюда. Таких людишек нельзя держать в пустыне. Это может стоить жизни человеку...

В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ

Каких бы размеров заплечный мешок вы ни взяли, всё равно в последний момент окажется, что некуда сунуть испечённые вам на дорогу пирожки.

Так и в экспедиции: какую машину ни дай отряду в маршрут, — всё равно кузов окажется мал.

Мы провели пять дней на полевой базе, снаряжаясь в далёкий путь. Под навесом, вблизи белого каменного склада, всё росла и росла гора имущества. Столитровые бочки для воды, палатка и тент, к ним колышки, колья и железные штыри, рулоны бумаги для сушки растений, гербарные сетки, почвенный бур с железной штангой, складные кровати, ящики с мясными консервами, со сгущённым молоком, с сахаром, баульные мешки с мукой, рисом и крупами, бидоны с маслом — всё это для одного лишь нашего, геоботанического отряда. И всё это грузилось на одну старенькую полуторку с фанерным верхом, обтянутым брезентом.

Под конец водитель грузовичка, Андрей, не выдержал:

— Гляньте на рессоры! — кричал он нам, отчаянно жестикулируя и косясь в сторону начальника ботанического отряда — Леонида Сергеевича, который стоял невдалеке с планшеткой в руках, погружённый в какие-то расчёты. — Кузов вот-вот сядет на по-

крышки. А я должен ещё и людей везти. Шутки шутите — с таким грузом на газике идти насквозь через Кара-Кумы. На старой полуторке хотим... в рай въехать! Нет, благодарю! Я в маршрут не выйду. Я отвечаю за машину и за людей.

Леонид Сергеевич делал вид, будто не слышит этих угроз. Да и что он мог ответить Андрею? Конечно, по нынешним временам, когда изобретены вездеходы, как-то даже обидно снаряжаться в пески на старой полуторке. Но «ГАЗ-63» — мечта всех шофёров, которые ездят без дорог — ещё и не отгружён для нас с горьковского автомобильного завода.

Андрей пошумел-пошумел, потом махнул рукой и полез под машину, от злости забыв даже подстелить коврик. Улёгшись на спину прямо в пыль, он яростно заработал ключом.

Леонид Сергеевич оторвался от планшетки лишь тогда, когда вернулся с базара аспирант Валерий. Он принёс килограмма два трюфелей. Мы покупали эти редкие, изысканные грибы у старика с добрыми, немного растерянными глазами, который всегда сидел со своим мешком на одном и том же месте, в стороне от овощного ряда. Старик не знал по-русски ни слова. Цену трюфелей он показывал на пальцах. Мы изумлялись: трюфели стоили дешевле картошки.

Начальник нашего отряда понимал толк в трюфелях и научил нас готовить их. Но на этот раз Леонида Сергеевича интересовали не грнбы. Валерий привёл с собой незнакомого нам туркмена и коротко представил его начальнику:

— Яр-Мамед! Нашёл его на базаре, как вы и говорили.

Мы уже слышали об этом человеке, — начальнику советовали взять его рабочим в каракумский маршрут. А сейчас, глядя на него, мы убедились, что «Яр» пристало к его имени не случайно. «Яр», или «ярым», значит — «половина». Яр-Мамед был так тщедушен и мал, что даже в своей высоченной шапке из бараньего меха едва доходил рослому Валерию до плеча.

Леонид Сергеевич не спеша, окольными путями, завёл разговор о профессии Яр-Мамеда. Оказалось, что тот был чабаном в колхозе, но оставил эту должность.

— Чабан — это хорошо! — воскликнули мы хором.

Яр-Мамед цыкнул и качнул головой в знак отрицания.

— Чабан — плохо, — неожиданно оживляясь, сказал он. — Ты смотри. Чабан спит? Спит. Собака тоже спит? Спит. Волк идёт, барана кушает. Другой волк идёт, другой баран кушает. Председатель ругает — ой, нехорошо ругает, по-русски.

Рассказчик хихикнул и хитро оглядел нас. Но мы все молчали. И только из-под кузова донёсся голос Андрея:

— А спать можно, когда надо отару охранять?!

Начальник строго взглянул на Андрея и отпустил Яр-Мамеда, попросив его зайти под вечер.

— Ну, и везёт нам! — сказал с сердцем Андрей, когда Яр-Мамед ушёл. — Туркмены — рослый, сильный, да и работящий народ. А к нам вот приблудилась половина, да что половина, — четвертушка Мамеда! Какой толк с того, что вы возьмёте его в отряд, Леонид Сергеевич? Он лопаты не поднимет. Да и спать он здоров, как видно!..

— Взять придётся, тем не менее, — вздохнул Леонид Сергеевич. — Другого искать некогда и негде. Безработных давно не водится в наших городах. Из колхоза дельного работника тоже не очень-то отпустят. Будем утешаться тем, что этот Яр-Мамед отличный повар, — мне так его и рекомендовали.

— Наплачемся мы с ним, вот увидите, — буркнул Андрей, снова залегая под машину.

Но вот мы, наконец, в маршруте. Пять грузовиков под высокими тентами, покинув базу, поехали без дорог на север. Мы пересекаем гладкую, светло-серую, словно залитую бетоном, подгорную равнину Копет-Дага. Позади остался туркменский город —

прямоугольное, с лёгкой прозеленью, белое пятно у подножия невысокого безлесного хребта.

Машина нашего отряда замыкает колонну. Андрей в кабинке один. Никто не хочет сидеть там в духоте, да сверху и видно лучше. Мы, шестеро, поместились в ряд на шофёрском ящике, застланном толстой кошмой. Леонид Сергеевич и Валерий по краям, Марина, Люда, Наташа и я посредине.

Под крышкой ящика, занимающего кузов во всю ширину, от борта до борта, Андрей держит своё хозяйство: запасной инструмент и детали, примус,

ватную куртку и полушубок, консервы, прикупленные «на всякий пожарный» сверх общего запаса, пачек тридцать папирос «Север». На стоянках ящик служит водителю ложем, — Андрей раскатывает поверх кошмы свой спальный мешок.

За нашими спинами, в глубине крытого кузова, лежит Яр-Мамед. Люда успела уже прозвать его — Ярый Мамед. Сейчас он дремлет, раскинувшись на кошмах, задрав свою реденькую клиновидную бородку. Утренний ветерок овевает его бритую голову, покрытую засаленной тюбетейкой.

Валерий высунул голову из кузова, оглядывая оставшийся позади город:

— Выбрались, наконец! Ну и городок! Я думаю, что в Ливийской пустыне ничуть не жарче. Только и хорошего в этой Кизыке, что кино.

Город, который мы только что покинули, называется Кизыл-Арватом. Кизылкой же его окрестили для удобства произношения.

Кино в Кизыл-Арвате в самом деле хорошее. Мы ходили туда гурьбой почти каждый вечер. Молоденькая босая контролёрша пропускала нас в узкую дверь. Мы попадали в просторный зал, уставленный рядами простых, грубо обтёсанных скамей. Тёмные высокие стены зала тонули в полумраке. Когда с гор набегал ветерок, стены вдруг оживали. Они были образованы двумя ярусами живой зелени: вверху сомкнулись кронами шелковичные деревья, ниже,

вдоль белого каменной забора, тянулась плотная, почти тёмная заросль туи.

В этом кино, под тёмным звёздным небом, заменявшим потолок, было так хорошо, что мы ходили на любую картину. А фильмы показывали — одни скучнее другого.

Нас интересовало, откуда пришло название «Ки-зыл-Арват». «Кизыл» - - «красный, красная», «Ар-ват» — «женщина». «Красная женщина»! Будь это новое, послереволюционное название, — никто бы не удивился. Но город так назывался ещё в прошлом веке, когда тут было поселение из нескольких десятков глинобитных и деревянных домиков. Можно предположить, что название города связано с цветом одежды туркменской женщины. Туркменки очень любят красное. Длинные шёлковые платья, головные уборы — всё у них красного цвета. Красное здесь не приедается, оно к лицу темноволосым южанкам.

В Кизыл-Арвате нам некогда было наводить справки, — проверять, справедливы ли наши предположения. Теперь в дороге мы попытались разузнать это у Яр-Мамеда, который здесь родился и вырос. Но куда там! Наш повар сладко спал.

Мы уже давно за пределами Ахал-текинского оазиса, куда входит и Кизыл-Арват. Не видно ни возделанных полей, ни садов, ни деревьев, -жизнь резко оборвалась на городской окраине, у «конца воды».

Все примолкли. Начальник отряда делает заметки в полевой книжке. Мы неотрывно смотрим вперёд. Вот на белёсой глади возникло в чуть приметной низинке пятно сочной зелени. Приземистые кустики свежи, словно их тут каждый день поливает дождём.

Леонид Сергеевич оторвался от своей книжки:

— Юзарлык. Тут, видимо, старопахотная земля. Сорняк этот обычно разрастается у огородов и аулов. Скотина к юзарлыку и близко не подходит, даже верблюд и тот нос воротит. Растение издаёт весьма дурной запах, вроде трупного

Валерий извлёк из сумки тонкую книжечку:

— Я вам сейчас прочту про юзарлык.

— Любопытно, — усмехнулся начальник, поглядев на обложку книжицы.

— Пишет средневековый арабский учёный, — начал Валерий, — вот слушайте: «Юзарлык — нежное средство, исцеляющее болезни груди, появляющиеся в результате сырости, растворяющее тягучие массы, удаляющее запахи и ветры кишечника... Пилюли из юзарлыка предохраняют от облысения головы, а также от эпилепсии и прочих болезней нервного происхождения»...

— Насчёт облысения не знаю, — сказал начальник под общий хохот, — но вообще средневековые медики во многом были правы. В наши дни из юзарлыка добывают лекарство, которым лечат последствия очень тяжёлого недуга — воспаления мозга. Употребляют это лекарство и- для расслабления и успокоения мышц. Ну, а кроме того, юзарлык — отличный краситель. Из его семян добывают краски, которые придают тканям различные оттенки жёлтого, коричневого, красного цвета. Надо думать, что эти краски, в числе других, применялись издавна в ковроделии. А туркменский ковёр завоевал мировую славу.

Мы едем по глинистой равнине час, другой. Машины петляют, обходя сухие русла. Кажется, эти бесплодные места не интересуют исследователей.

Но наш начальник иного мнения. Подгорная равнина Копет-Дага, говорит он, представляет немалый интерес для науки и для сельского хозяйства. Однако сейчас отряды получили другое задание. Маршрут огромный: надо пересечь Кара-

Кумы по диагонали, с юго-запада на северо-восток. Поэтому задерживаться на подгорной равнине, которая является лишь преддверием Кара-Кумов, некогда.

— Мы вернёмся сюда с вами будущей весной, — заключил Леонид Сергеевич, — и тогда покопаемся основательно на этих такырах.

Уже стемнело, когда наши грузовики, долго петлявшие по равнине, свернули круто на север, в cfro-ропу песков. Стало клонить ко сну. Сквозь дремоту с машины, шедшей впереди нас, доносился раскатистый бас Анна Сохата. Жалко, что он не с нами. Этот красивый, статный старик с белой бородой знает уйму сказок, побасёнок, притч. Вот и сейчас он рассказывает своим спутникам что-то очень весёлое, — все хохочут.

Внезапно порыв штормового ветра, налетевший сбоку, заглушил и бас Сохата и смех его спутников. Слышно стало, как быот в брезентовый борт песчинки.

Андрей круто свернул влево и затормозил. Свистящая лавина ворвалась в кузов. Ветер душит нас, засыпает глаза откуда-то принесённым песком.

— Что ты делаешь, Андрей?! — кричит Валерий, пригнувшись к окну кабины.

— А я нарочно, чтобы вас немножко продуло!

Он уже вылез из кабины. Постояв, подошёл

к радиатору, потрогал его:

— Вода закипела. На ветру скорее остынет.

После короткой стоянки Андрей быстро догнал

передние машины, — они буксовали. Скоро вся колонна и вовсе встала. При свете фар перед нами обрисовались песчаные холмы, поросшие редкими кустами. Мы с ходу уткнулись в передовую гряду каракумских песков. Здесь и остановились на ночлег.

Ветер продолжал бушевать, и пламя костра било в чайник струёй, как из паяльной лампы.

Кое-как попив чаю, мы забрались в спальные мешки. Всю ночь глухо шумели кусты. Чудилось сквозь сон, что мы в сосновом лесу...

А наутро, взойдя на вершину гряды, мы увидели перед собой уходящее к горизонту нагромождение песчаных валов. Подёрнутые пыльной дымкой, валы будто пенились на ветру.

Есть две пустыни: одна голая, звенящей твер-

дости, та, по которой вчера мчались без дорог наши грузовики; вторая — поросшая травами, кустами и деревцами, вся в песчаных валах и буграх.

Караваны держатся песков: тут всюду найдётся корм, тут встречается пресная вода, тут верблюду удобно шагать. Шофёр же клянёт пески, — даже вездеходы преодолевают сыпучие склоны барханов с трудом.

Но как ни хитри, пески не обойдёшь. Зубчатой извилистой стеной тянутся песнаные гпяпы по северному краю подгорной равнины Копет-Дтгга. А за этими передовыми грядами лежит бугристый, покрытый ветровой рябью, океан песка.

Поутру мы обнаружили, что стоим у въезда в некое ущелье. Перед нами открывался узкий коридор, ограждённый крутыми склонами высоченных гряд. Далеко в глубине коридор делал поворот. Вершины валов чуть курились на утреннем ветерке.

Автомобили могли кое-как пройти по дну «ущелья». Но у въезда в межгрядовый коридор ветры намели песчаную пересыпку. В неё-то передняя машина вчера и врезалась.

Утром Никанорыч, водитель головного грузовика, хотел проскочить песчаный порог с хода:

— Давай-ка попробую взягь енлодёром!..

Он дал газ и включил скорость. Но «силодёр», видно, плохой помощник. Мотор взвыл, словно зверь, которому намертво прищемили хвост. А колёса, врашаясь почти вхолостую, зарылись в песок до самых полуосей.

Машину быстро откопали. И сразу прозвучала команда, поданная тенорком врастяжку:

— Мужчины, к шалманам!

Хотя команда подавалась впервые, мы понимали её значение...

«Шалман» — по-туркменски — «бревно». А у нас в экспедиции — это дровина метра в три длиной. В сыпучих песках увесистые шалманы подкладывают под колёса буксующей машины..Иногда пользуются для этой пели толстыми досками. Но всё равно и то и другое — шалман...

Передние грузовики уже двинулись. Мы с Валерием стоим наготове по обе стороны колеи. Вот Андрей высунул голову из кабинки. Мы подклады-ваем слегка обтёсанные, заострённые на концах шалманы под задние колёса. Водитель включает скорость — и машина трогается. А начальник отряда и Яр-Мамед кладут свои шалманы впереди наших.

Задние, ведущие колёса грузовика идут по деревянной колее, которую мы перед ними настилаем. Ии на одну секунду колёса не должны сходить с этой колеи. Как только машина переходит на шалманы, лежащие впереди, мы с Валерием выдёргиваем из песка свои жердины и бежим вперёд, чтобы положить их снова. А нас вскоре обегают Леонид Сергеевич и Яр-Мамед.

Молодец Андрей! Он привязал к концам шалманов обрывки верёвок. За верёвку жердину легче выдёргивать из песка, куда ома вдавливается под тяжестью машины.

Минут через десять и наши одежды и нас самих — хоть выжимай. Первым сдаётся тщедушный Яр-Мамед. Он уступает сильной, рослой Наташе свой шалман без сопротивления.

Но и мы, трое оставшихся в строю мужчин, уже едва справляемся с дыханием. Пульс бьётся, наверное, как у боксёра на ринге. Марина и Люда бегут рядом, настойчиво пробуя вырвать шалманы из рук то у одного, то у другого. Вот-вот им это удастся...

И тут Андрей тормозит. Встала вся колонна. Мы с Валерием валимся в тень от кузова, выплёвывая жёсткие песчинки, которые даже не увлажнились в пересохшем рту.

Леонид Сергеевич протягивает мне флягу:

— Прополощите горло и передайте Валерию. Пить не советую.

Из пыльной мглы, медленно оседающей в без-

ветренном, душном коридоре, возникает чёрная борода Николая Владимировича, начальника нашей колонны.

— Перекурили? — спрашивает он. — Сейчас двинем дальше. Осталось метров сто.

— А сколько прошли? — спрашивает Валерий.

— Столько же и прошли.

Не думалось, что стометровка может оказаться такой длинной. В юности на всяких соревнованиях я много раз бегал, плавал, ползал на сто и двести метров. Плавал и в бассейне, и в озере, и даже в реке против течения, — на спор. Ползал по росной траве, по бугристому ледку, припорошённому снегом, по щебневатым пустырям. Ползал по-пластунски и на учениях и под огнём на войне, не отрывая живота от земли, обдирая локти и колени до крови.

Но эти две стометровки, с тяжёлой дровиной в руках, бегом по рыхлому песку, кажется, тяжелее всех прежних.

Нет, уж лучше верблюд с его «килевой» качкой, чем эта игра в шалманы!

Но вот и конец песчаной перемычке. Машины пошли дальше своим ходом, лавируя в межгрядо-вых понижениях.

И чем глубже мы забирались в пески, тем боль ше появлялось растений. Около полудня Николай Владимирович, приглядев удобное место, объявил стоянку.

Попьём чаю, переждём часа два, пока большая жара спадёт, и за работу. А к вечерку Яр-Мамед приготовит нам обед...

Но когда стали обсуждать обеденное меню, наш повар вдруг заявил, что суп он готовить... не умеет! Из дальнейших объяснений мы уразумели, что Яр-Мамед вообще ничего не может предложить, кроме плова и чая.

А когда Яр-Мамед ушёл добывать топливо, Наташа, доставая продукты в кузове, обнаружила новую беду: не оказалось ни крошки хлеба, хотя

повару вчера поручили в Кизыл-Арвате сделать запас на первые три дня пути.

У нас было вдоволь муки. Но умеет ли Яр-Ма-мёд печь хлеб? Быть может, и это выходит за рамки его узкой специальности?

Наши страхи неожиданно рассеял Анна Сохат. Белобородый сказочник поговорил о чём-то по-туркменски с Яр-Мамедом и сообщил нам, что они вдвоём и хлеб испекут и обед приготовят.

Быстро и ловко замесив в тазу тесто, старик раскатал белый ком на листе фанеры и во многих местах наколол круглую лепёху ножом. Яр-Мамед тем временем держал наготове большой, жаркий костёр, всё время подбрасывая в него сухой саксаул.

Наколов тесто, старик что-то крикнул Яр-Мамеду. Вдвоём они подхватили раскатанное тесто, плюхнули в горячую золу, оставшуюся на кострище и... немедля засыпали песком!

Мы все ахнули и привскочили. Только Леонид Сергеевич и Николай Владимирович, бывалые «пустынники», остались спокойны.

Андрей злорадно расхохотался:

— Вот это артисты! Кто же сырое тесто присыпает золой и песком? Так только картошку пекут. Наверное, килограммов пять белой муки ушло псу под хвост...

Хлебопёки уже сидели под тентом. Им налили чаю. Анна Сохат отпил глотка три и повернулся к Андрею:

— Ты крутил баранку туда — сюда вчера, я чего говорил, — не туда крутишь?!

— Да ты всё время спал в кузове или байки свои рассказывал. Что ты мог видеть?

— Теперь ты спи давай, а мы пшеничный чурек будем кушать! — смеясь одними глазами, спокойно отпарировал Анна Сохат.

Старик всё время поглядывал на песчаный бугорок, под которым было похоронено тесто. Оттуда выскакивали крохотные песчаные фонтанчики. Ко-

гда Сохат допивал четвёртую пиалу, фонтанчиков вдруг не стало. Хлебопёки кинулись к кострищу и, разбросав песок, извлекли пышную жёлтую лепёху величиной с автомобильное колесо.

— Хорош чурек! — одобрительно сказал Леонид Сергеевич.

Айна Сохат поставил лепёху стоймя, поскрёб её жёсткой щёточкой из конского волоса и, пристукнув ножом, бросил на фанеру:

— Давай пробуй, где песок есть?!

Мы съели это колесо за день. В чудесном пшеничном хлебе не оказалось ни одной песчинки.

КРЫЛАТЫЕ И БЕСКРЫЛЫЕ

Мне чудится, будто мы вдруг перенеслись на неведомую планету, где жизнь не то уже угасает, не то лишь начинает завоёвывать голые, немые пространства. Так не похож ландшафт, открывшийся перед нами, на всё то, что приходилось дотоле видеть, о чём довелось прочесть, услышать.

Какие же могут быть фантастические видения при ярком солнце? В песчаном океане, где высокие, жёлто-серые гряды скрывают горизонт, нечего надеяться даже на самый простенький мираж! Мы в реальном мире. Лесок в долине — вполне земной. И всё-таки трудно отделаться от ощущения, что перед тобою — выдуманное, сказочное...

Отряд вышел из лагеря после утреннего чая в обычном своём составе. Впереди шагал геоботаник Леонид Сергеевич. Ударами лёгкой кирки-мотыжки он изредка вышибал из песка какое-нибудь растеньице вместе с корнем и передавал его Наташе. Она бовала в гербарную пачку то отцветший гелиотроп, то высохшую, пониклую песчаную осоку, то верхушку длинного, с обнажённым гибким стволом, эремо-

спартона, который туркмены именуют коровьим хвостом, то ветку похожего на хвощ борджока. Люда, вооружённая закруглённой острбйТоп а л кой, высматривала, не попадётся ли дикий чеснок или лук. Марина со второй гербарной папкой держалась немного в стороне. Она собирала растения не только для общего гербария, но и «для самой себя».

Мы с Валерием замыкали шествие. У нас в сумках лежали полевые дневники и «харч-марч»: ломти чурека, консервы, фляги с чаем.

Было безветренно и так знойно, что я ощущал жар кончиками ушей. Над песчаными грядами, в текучих струях нагретого воздуха, трепетали жаворонки. Они заливались на все лады, словно торопясь допеть свою песню, пока ветер не вынудил их примолкнуть.