Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

Левин Борис Наумович родился в 1919 г. в г. Чернигове в семье кузнеца. Отцу многочисленного семейства трудно было дать образование своему сыну, и, чтобы иметь возможность учиться, Левину Б. приходилось работать на производстве, сотрудничать в местных газетах.

После окончания Нежинского педагогического института в 1941 году Левин Б. Н. ушёл добровольцем в Советскую Армию. Служил в авиадесантных войсках, в общевойсковой разведке, сотрудничал с армейской печати.

За участие в боях против фашистских захватчиков награждён орденом «Отечественная война» II степени и медалями.

Демобилизовавшись в 1946 г., сотрудничал в областных газетах. Сейчас работает в редакции журнала «Блокнот агитатора» отдела пропаганды и агитации Полтавского обкома КП Украины. Член КПСС г 1943 г.

Писать стили, очерки Левин Б. И. начал ещё в студенческие годы. Первый его рассказ «Бутылка рома» — о юной партизанке — был опубликован в альманахе молодых писателей в 1947 г.

В 1948 г. вышел первый сборник рассказов Левина «Восход солнца», а в 1950 г. — «Золотые зёрна».

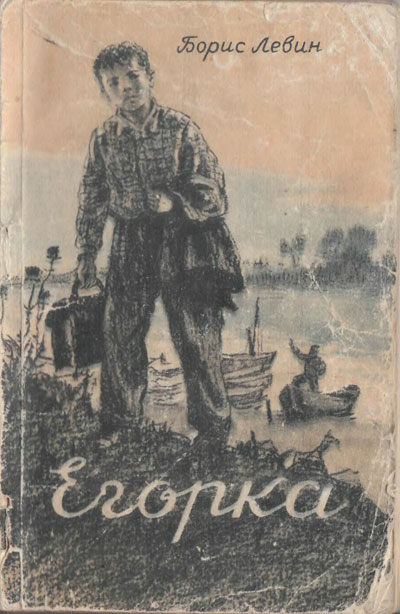

«Егорка» — сборник рассказов о советских школьниках, мальчиках и девочках, хороших и дружных.

СОДЕРЖАНИЕ

Будь здоров, Ли!

Ледоход

Егорка

Знакомый почерк

Медвежонок

БУДЬ ЗДОРОВ, ЛИ!

И надо же было случиться такой неприятности! Кто мог знать, что лодка у дяди Степана с такой течью. С берега, когда она стояла на песке, ничего не было заметно, но стоило Коле Самойленко немного отплыть, как холодная — после недавно схлынувшего льда почти ледяная — вода ворвалась во все сразу открывшиеся щели, и лодка стала погружаться. Хорошо, что оказалось мелко — только до подбородка, но всё равно течением унесло удилище, запасную леску, плетёный сачок, выпрошенный у того же дяди Степана, а сам Коля еле добрался до берега. В конце апреля никто на Южном Буге ещё не купался, и Коля представлял в этом смысле исключение.

Случай на реке сам по себе ничем не примечательный: мало ли ребят проваливаются на льду, и вряд ли об этом происшествии стоило говорить, если бы оно не повлекло за собой другие неприятности. Из-за этого Коля не пошёл на другой день в школу: у него поднялась температура и появился кашель. Мама, уходя на станцию, где она работала кассиром, приказала бабушке на улицу Колю не пускать и отпаивать его горячим молоком с растёртыми яичными желтками и сахаром.

Но всё это ещё полбеды, можно было как-нибудь, скрепя сердце, и молоко пить, и лежать под пуховым одеялом. Гораздо важнее другое. Из-за этой неудавшейся рыбалки, из-за кашля и температуры Коля чуть было не прозевал событие, которое не так часто бывает в их маленьком городе.

Но нет худа без добра. Под вечер, когда бабушка, заперев дверь снаружи, ушла к соседям достать ещё один литр молока, Коля решил действовать. Одел просохшие за день ботинки и не выглаженные после сушки штаны, куртку (чтобы бабушка не очень сердилась), по привычке повязал галстук и написав: «Бабушка, я немного на воздухе погуляю», — вылез через кухонное окно на улицу.

На соседней улице, тянувшейся до самого вокзала, он сразу заметил что-то необычное. Шли мальчишки из детдома, девочки из ремесленного, и все какие-то нарядные и торжественные. Коля хотел спросить знакомого паренька, куда они идут и зачем, но тот только рукой махнул: спешил.

Если бы не Вася Харченко, Коля, возможно, так бы ничего и не узнал и пришлось бы ему возвращаться домой, где бабушка, по-видимому, приготовила ещё один стакан горячего молока.

Вася торопился тоже: пиджак на нём был расстёгнут, галстук сдвинут на бок, фуражка с маленьким измятым козырьком сидела почти на левом ухе, а на лбу и на кончике постоянно лето и зиму лупившегося носа блестели капельки пота. Он нёс что-то завёрнутое в плотную синюю бумагу. Коля хотел окликнуть товарища, но тот сам уже шёл ему навстречу.

— Ты чего здесь? И почему в школе не был?

— Просто так, — Коле не хотелось всего рассказывать, — температура была и кашель. А что?

Как что? Корейцы едут.

— Корейцы? — Коля опешил: откуда едут, куда?

Внимательно посмотрел на товарища: не шутит ли? Он ведь может с самым серьёзным видом говорить такое, что и во сне не увидишь. Но на этот раз Вася не собирался шутить. Значит, правда. Значит, едут! Но как быть ему?

В это время на улице показалась Оля Косюк.

— Мальчики, опаздываем, — крикнула Оля.

— Опоздаем!.. — испуганно повторил Вася. — Бежим!

Тогда Коля — будь что будет — решил идти тоже. Конечно, надо бы забежать домой, предупредить бабушку, но поезд ожидать его не будет. Нет, рисковать нельзя!

Пробежав несколько минут бок о бок с Васей и Олей, он перестал думать о том, что его ждёт дома, и всем своим сердцем был теперь на вокзале: лишь бы не опоздать!

Хорошо, что он догадался выйти на улицу! А ведь могло быть иначе. Только завтра в школе или сегодня вечером от мамы он узнал бы, кто был у них на вокзале. Он был бы несомненно единственным мальчишкой, который не видел корейских ребят...

Друзья мчались во весь дух то срединой улицы, то по тротуару.

— Нажимай! — крикнул Вася уже на привокзальной плошади. Длинноногий, он бежал быстро, и Оля с Колей едва поспевали за ним.

Запыхавшись, они вбежали в открытые двери вокзала мимо перронного контролёра, очень снисходительного сегодня и даже доброго. Он распахнул дверь пошире, вместо того, чтобы прикрыть её перед очень спешившими ребятами, как это он обычно делал.

В зале ожидания оказался весь шестой класс. Был здесь и классный руководитель Александр Николаевич и вожатый Алёша Ветошкин.

В зале было довольно шумно. Но в этом шуме легко улавливалось что-то необычное, ожидающее. На месте не сиделось. Уже дважды Вася Харченко пытался посмотреть, не открыт ли семафор. И дважды контролёр вежливо, но настойчиво отводил его от двери. Оля Косюк втихомолку попробовала открыть окно, но подошёл Алёша Ветошкин, и она как будто успокоилась. Правда, так только казалось, ибо в следующую минуту она спрашивала у Александра Николаевича, когда, наконец, придёт поезд.

— Должен через десять минут, — ответил учитель, взглянув на большую под стеклом доску расписания движения поездов. — В восемь ноль-ноль

— Ой, как долго!

Время тянулось медленно. Каждая минута, как вечность. И чем ближе к восьми часам, тем медленнее.

А, между тем, в зале стало значительно тише. Не бегал уже к перронному контролёру Вася Харченко, не вертелась у справочного бюро Оля Косюк. Она стала с ребятами у окна и, откинув со лба чёлочку, не отрывала взгляда от уходящих до самого горизонта стальных линий, ставших в предвечерние часы фиолетовыми. Там, за красным «глазом» семафора, ещё ничего не видно. А когда на семафоре вспыхнет зелёный «глаз», грохочущий, запылённый и такой желанный поезд примчится к вокзалу. Может быть, она первая увидит его и первая выбежит на перрон.

В сумерки погрузились иристанщюнные постройки, будки стрелочников, высокие лепные потолки вокзала. Но вот зажглись электрические лампочки, и на вокзале под огромными люстрами всё осветилось мягким светом...

Поезд подошёл внезапно и, когда об этом объявили, не все сначала поверили. Перед выходом на перрон Алёша Ветошкин сказал:

— Ребята, не забудьте: спешить не нужно, и не медлите, стоянка всего пятнадцать минут.

— Ой, как мало! — вскрикнула Оля Косюк и первая устремилась к выходу. Все, кто был в зале, высыпали вслед за Олей. Выбежал и Коля Самойленко. На перроне было светло как днём. Запылённые голубые вагоны стояли прямо против вокзала, двери

которого были раскрыты настежь, и оттуда шли всё новые и новые группы людей. Взгляды были устремлены к вагонам, в которых ехали маленькие граждане далёкой героической страны. Каждый хотел посмотреть их, сказать искреннее слово любви, что-нибудь подарить на память.

Коля Самойленко остановился у самых ступенек третьего вагона. Усатый проводник понимающе улыбнулся:

— Не сумлевайся, сынок, входи. Там все свои. А может, подсобить?

— Я сам... Спасибо. — Самойленко ловко вскочил на подножку. За ним вошли Вася Харченко, Оля Косюк, а потом ещё одна незнакомая женщина.

В дверях первого купе стояли три мальчика. Когда Коля и Вася подошли, они стали в сторону и пропустили гостей в купе. Старший из корейцев, высокий, очень смуглый, с острыми, чуть выдающимися скулами, взяв Колю за плечи, осторожно усадил на диван и показал место Васе.

— Садись, пожалуйста, — пригласил он почти на чистом русском языке.

— Спасибо. — Вася прижал локтем свёрток в плотной синей бумаге и, боясь быть непонятым, начал говорить медленно, отчётливо произнося каждое слово:

— Я Вася, а это Коля. Мы в школе говорили о вас. И мы знаем, что вы едете из Одессы. Вы там жили? Хорошо было?

— Хорошо, — кивнул старший из корейцев.

Самойленко тоже хотелось сказать что-то приятное корейским ребятам, и он предложил:

— А вы у нас поживите... Понимаешь?

— Понимаешь, — улыбнулись младшие, а один из них, без руки, с маленьким круглым лицом, похожий почему-то на младшего брата Самойленко Гришу, сел ближе п погладил Колю по плечу,

— Ты Коля?

— Да. А ты? — Самойленко коснулся руки корейца.

— Ли Пак Чен.

— Ли Пак Чен, — повторил Коля, чтобы запомнить, и спросил: — Останешься?

Домой они едут. В Пхеньян, — сказал Вася задумчиво.

У старшего из мальчиков вдруг резче обозначились чёрточки на лбу. Он торопливо вскочил на невысокую лестничку и достал со второй полки небольшую, в мягкой обложке книгу и развернул её. На столик выпали две квадратные вырезки из газеты.

— Пхеньян, — сказал он, и п глазах блеснули две влажные капельки.

Вася осторожно взял фотографию. Коля придвинулся ближе. Па фото ребята увидели разрушенные дома под пасмурным задымлённым небом, обгоревшие остовы деревьев, а возле них прижавшихся друг к другу трёх мальчиков. На втором фото тоже пыли дети: они, небольшой группой, сажали деревья.

— Это мы... братья, понимаешь? сказал старший из корейцев.

— Понимаю.

Вася некоторое время, не отрываясь, смотрел на газетные вырезки. Потом медленно отдёрнул занавеску на окне. Сам встал в сторону, вытянул руку.

— Смотрите, это наш город. А, знаете, какой он был? Нам учитель рассказывал, что после войны здесь остались только камни. А теперь, видите, какой красивый!

— И Пхеньян таким будет! — уверенно сказал Самойленко.

Корейцы сгрудились у окна и внимательно вглядывались в мерцающее море огней, в очертания огромных зданий, выстроившихся с левой стороны вокзала, в кипящую зелёную волну городского сада, залитую светом сотен электрических шаров.

Стоянка поезда кончалась.

— Эго вам — Вася развернул свёрток, в котором оказалась модель настоящего поезда, сделанная им несколько дней тому назад. На одном из вагонов красными чёткими буквами было написано «Москва — Пхеньян».

— Спасибо, Басья, — сказал старший из корейцев. Восхищённо смотрели на поезд и его братья.

— И это вам. — Вася достал из кармана пригоршню конфет. — Гостинец.

— Не надо, — застеснялся до сих пор молчавший третий мальчик. Вася погладил» его по руке и сказал:

— Почему не надо? Бери, пожалуйста.

Ребята на минуту умолкли.

В соседнем купе, за гонкой перегородкой, отчётливо послышался низкий женский голос:

— Ах ты, зоренька моя... Точь в точь, как моя Галинка, и лицом, и ростом... Ну, дай я тебя поцелую, иди ко мне ближе.

А детский голос — звонкий, слегка дрожавший — повторял одно н то же слово, понятное и дорогое на всех языках мира:

— Мама!..

— Дорогая моя... Нет у тебя мамы, да не думай, девонька, сиротою не будешь. Едь, здоровая!..

Голоса умолкли. Коля, сидя рядом с Ли Пак Ченом, впервые почувствовал себя неловко. Он ничего не мог подарить. Побег из дому, встреча с Харченко — всё произошло так внезапно, что он н не подумал о подарке. Вася — молодец, захватил вот модель. А что ему делать? Что подарить на долгую память ребятам из Кореи?

А время шло. Посмотрев в окно, он заметил, что железнодорожник в красной фуражке направился к колоколу, подвешенному у входа в вокзал. Значит, сейчас поезд уйдёт дальше, и Ли Пак Чен и его братья ничего не повезут с собой от Коли Самойленко. Рука невольно потянулась к воротнику. Пальцы коснулись галстука. Он пламенел на неспокойном сердце мальчика. Алёша Ветошкин перед всей дружиной завязал его и сказал: «Носи его и будь достойным!..» Дорог Коле галстук. Очень дорог. Но в такой миг его можно подарить. Самойленко посмотрел на Васю и тот, поняв его, кивнул: «Верно!»

Коля быстро снял галстук, так же быстро завязал его самому младшему из корейцев — Ли Пак Чену.

— От Николая Самойленко! - и добавил: — Будь достойным!

— Спасибо!.. — Ли Пак Чен стоял, не шевелясь; лицо его светилось счастливой улыбкой.

Чуть приподняв Ли Пак Чена, Самойленко обнял его. Л тог, не отнимая своей единственной руки от галстука, доверчиво приник к курточке Нщюлая. Остальные в купе стояли и молча, сосредоточенно смотрели на Самойленко и Ли Пак Чена.

В это время на перроне дважды ударили в колокол.

У самого выхода, в тамбуре, попрощались снова. Улыбался в густые желтоватые усы проводник. Медленно сходила на перрон незнакомая женщина. Спрыгнула со ступенек Оля Косюк. Сошёл и Коля.

В толпе он вдруг заметил мать. Она была в своей железнодорожной форме — стройная,

серьёзная. Невольно подумал: теперь ему попадёт. И хотя мать, кажется, не хмурилась, он, протиснувшись вперёд, сказал:

— Я, мам, виноват... Но я не мог, мам, иначе. Раз в жизни, понимаешь?

— Ты о чём, сынок?

— Ушёл я... — И, подумав, добавил: — Мама, я галстук отдал. На память.

Мать ничего не сказала, но по тому, как она провела рукой по его голове, Коля понял: мать не сердится.

Резко свистнул главный. Поезд медленно начал отходить.

— Коля, до свидания!.. — высунувшись из окна, кричал Ли Пак Чен. На его сорочке в ярком электрическом свете алел Колин галстук.

— Знакомый? — спросила мать.

— Друг, мам, — и, подпрыгнув, Самойленко крикнул: — До свидания. Ли Пак Чен!..

— Добрый путь! — сказала мать и подняла руку. — Добрый путь, дети!

А на перроне над толпой звенело в разных тонах то громко, то тише:

— Будь здоров, Ли!

— До свидания!

— Счастливо!

Не отставая от третьего вагона, некоторое время бежали Оля и Вася, пока поезд не скрылся за станционными строениями и не стало видно последнего вагона с красным глазком сзади.

— До свидания! — звенели в ответ окна голубых вагонов.

Поезд шёл дальше, на восток, всё ближе и ближе к безбрежному Тихому океану.

ЛЕДОХОД

Тима стремительно направился к берегу. От всего, что увидел, захватило дыхание. Вчера лишь кое-где на льду блестели лужицы. У берегов колыхалась тёмная с кружевцами пены вода да глубокие трещины рассекали реку вдоль и поперёк. А сегодня начался настоящий ледоход. Река оживала на глазах. Она крушила, бросала в разные стороны зеленоватые, зазубренные нa краях глыбы льда, ставила их на ребро, потом выворачивала из ледяного месива п швыряла в кипящие тёмные водовороты.

В эту минуту, кроме ледохода, Тима ничего не замечал. То, что он выбежал, забыв как следует зашнуровать левый ботинок и теперь шнурок волочился вслед за ним, то, что куртка осталась незастёгнутой, — всё это не имело ровно никакого значения... Главное — он увидел ледоход. Таких, как он, счастливцев, найдётся не так много, возможно, он один... Впрочем, поглядеть может каждый, а вот проплыть, как... челюскинцы. Это, действительно, идея!

Тима осмотрелся: нет ли поблизости жерди? Жалко, нет, а то бы он попробовал. А кто это идёт сюда? Ишь, как быстро! Да это же Света Ивченко. Почти ежедневно она ходит по этой дорожке в булочную. Тима тотчас сделал вид, что никого не замечает. Со Светой у него отношения известные, собственно, никаких отношений быть не может. На то есть очень серьёзные причины. И Тима снова вспомнил заседание совета отряда и сё выступление.

Подумаешь, какое дело! Он, видите ли, не признался, что задачу на контрольной переписал у Пети Коваля, которого, выходит, ни за что ни про что разрисовали в стенгазете: не подсказывай. А Свете Ивченко, наверное, хотелось, чтобы и он в газету попал. Но не на такого напали. Напрашиваться на неприятности он не будет. И как будто сейчас Тима услышал: «Это трус так поступает...»

Ну и хорошо... Но всё-таки обидно: неужели он хуже всех? Погоди, Светка, ты ещё увидишь, кто такой Тима! И в классе ещё пожалеют, что не поняли его, равнодушно обходили.

Тима стоял на берегу и жадными глазами смотрел, как пробуждается, играет могучая река. Он решил проплыть на льдине. Правда, страшновато, но зато Тима докажет, кто он такой. Света всё увидит, и тогда посмотрим, кто трус...

Для плавания нужен подходящий шест. Бежать домой — нет смысла: Света уйдёт, а плыть без неё не интересно. Тима быстро обшарил кусты, ложбинки и почти у самого берега нашёл втоптанную в землю длинную суковатую жердь. Она легко отделилась от налипшей грязи и прошлогодних листьев. Не раздумывая, прыгнул на льдину. Широкая, почти круглая, она чуть-чуть колыхнулась и, коснувшись одним краем берега, пошла дальше. На такой махине можно даже палатку раскинуть. Тима подбежал к одному краю, к другому, остановился на середине и, медленно переступив с ноги па ногу, покачнулся. Ему вдруг показалось, что под его тяжестью закачалась вся река.

А Света, между прочим, почему-то задержалась. Тиме даже померещилось, что он заметил её глаза — огромные, чёрные и очень внимательные.

«Смотри, Света, поглядывай — пело что-то в его груди. — Ты назвала меня трусом, ты ещё пожалеешь!» Разве она удержится, чтобы не рассказать о сегодняшнем ледоходе Лене Ткаченко и ещё кому-нибудь? И, несомненно, все девчонки в классе, а значит, и вся школа заговорит о его подвиге. И, кто знает, может быть, в газете «Отличник» напишут примерно так: «Тима Самусь, ученик шестого «а», плыл, нет, дрейфовал — именно дрейфовал, как когда-то челюскинцы — на льдине...» Что потом скажет вожатая? И сама Света и Лена? Их бы сюда, на льдину! Это не какие-нибудь задачки по алгебре решать. Здесь смелость, сила нужна.

Тима и впрямь начинает думать, что очень похож на челюскинца. Чёрная куртка, цегейковая шапка, вот только вместо ботинок, хотя они и на толстой подошве, лучше было бы одеть сапоги...

Плавно, слегка покачиваясь, двигался Тима на свинцово-тёмной льдине, понемногу отдаляясь от берега. Мимо проплывали деревья, обнажённые и присмиревшие, ни одна веточка на них не шевелилась. Вот и камень-валун, с которого летом очень удобно прыгать в воду, старая верба, повисшая над самой рекой. Берег, деревья и камни медленно, но неуклонно отплывали назад.

Тима попробовал на всякий случай палкой глубину — дна не достать.

А Света стоит. Захотелось крикнуть что-нибудь озорное, но своевременно сдержался: это показало бы его радость. Пусть Ивченко думает, что плыть на льдине так, как сейчас, для него сущие пустяки. Пусть смотрит и знает, кто такой Тима Самусь!

Света тем временем распахнула пальто, синее, как и сумка, с жёлтым мехом понизу. Ей, видно, жарко. Затем, потрогав косынку на шее, начала теребить её. Так она делала, когда выступала на заседании совета отряда. Кто знает, что с ней? Неужто волнуется?..

Тима три раза ударил палкой и оттолкнулся от ледяной глыбы с потемневшей шапкой снега — и он снова у самого берега. Однако вскоре отнесло. Какая-то новая сила влекла его всё дальше и дальше от берега. Исчезла самоуверенность. Слабели ноги, не слушались руки.

Почему течение стало сильнее, Тима не знал. Он не замечал приближения моста, он смотрел теперь только на берег.

Льдина сделала креп, другая появилась

сбоку. Они коснулись друг друга легко, почти незаметно, и тотчас после этого послышался треск. Вся река всколыхнулась перед глазами, на этот раз — по-настоящему. Тима едва успел отскочить в сторону: под ним медленно, угрожающе поблёскивая острыми зернистыми краями, разошлась льдина, казавшаяся такой надёжной. Тима остался на маленьком ледяном пятачке. От неожиданности взмахнул жердью и... выронил её.

А вокруг шумели, пенились водяные струи, плескались в лицо.

Теперь Тима мало чем напоминал челюскинца. Забрызганная водой охотничья куртка висела на нём как-то небрежно, будто с чужого плеча, а цегейковая шапка съехала на затылок. Рыжие волосы вразброс поприлипали к вискам.

Тима всё быстрее и быстрее плыл к мосту. Разрезаемые мощными ледорезами, огромные глыбы стремительно уносились течением под мост и дальше, на речной простор. Когда он, наконец, понял, куда несёт его льдина, — испугался, невольно шагнул назад и... чуть не упал в воду...

— Тимка, держись! — услышал он. Света не просила внимания, она его требовала. И, забыв обо всём на свете, Тимка повернулся к ней.

Света же, оставив на берегу сумку, с силой пригнула большую ветку ивняка и обломала её. Потом быстро побежала вдоль берега, выбирая место, где лучше прыгнуть. Вот она остановилась, подумала секунду-другую и легко перескочила. Полынья, отделявшая берег от длинной полосы льда, ещё не успевшего оторваться от прибрежных камней, осталась позади. Конечно, каждую минуту лёд мог оторваться и унести её, но девочка об этом не думала. Она заметила, как Самусь уронил жердь, как под ним раскололась льдина. Она видела, что мост приближается, н понимала, чем может кончиться Тимкино плавание. Нельзя, чтобы он плыл туда! Нужно перехватить, не дать пройти мимо такой удобной и неширокой полыньи.

«Скорее... скорее!..» — подгоняла себя Света и бежала по скользящей поверхности, чувствуя, как лёд подозрительно потрескивает под ботинками.

Вот и Тима!.. На мгновение взгляды их встретились.

Их разделяла небольшая полоса тёмной воды — не больше двух метров. «Бросить ветку? Нет, рисковать нельзя...»

— Держи!.. — девочка протянула ветку как могла далеко.

Но она оказалась короткой...

Бледный, не на шутку испуганный, Самусь смотрел на кишащие вокруг льдины, большие и малые, с выщербленными острыми краями; они наползали друг па друга и снова всплывали в другом месте. Смотрел и... молча протягивал руки.

А Света теребила алую большую косынку. Она делала это всегда, когда волновалась. Косынка всё больше и больше вытягивалась. Вот она — длинная и крепкая! Ну, конечно!.. Как она раньше об этом не догадалась? Как раз на одном конце ветки есть небольшой сук, за него и можно привязать косынку. Не раздумывая больше, так и сделала.

— Тима! — И размахнулась. Самусь поднялся на носки, по п это время льдину отнесло немного в сторону, и он выпустил скользкий конец ветки.

— Эх, ты!.. Ещё раз!.. Ну!..

На этот раз Тиме посчастливилось. Он схватил ветку обеими руками и, чуть пошатнувшись, потянул к себе.

Света облегчённо вздохнула. В этот миг она совсем не сердилась на Тиму, ссорившегося с ней, и даже подумала, что его маленькие испуганные глаза, растрёпанные волосы не такие смешные, какими казались.

— Держись!

и Тима держался как мог. Сколько было сил, Света тянула к себе ветку, и расстояние между льдинами заметно уменьшалось.

— Я прыгну, — сказал Тима, губы его при этом едва шевельнулись, будто обмороженные. Света энергично замотала головой: «Нет!» Теперь она боялась за него больше, чем раньше: а вдруг не удержится, поскользнётся, упадёт? Вот тут она, действительно, испугалась. Впрочем, она никогда и не считала себя особенно смелой...

Лишь когда льдины коснулись, Тима пошёл следом за Светой, не выпуская, однако, из рук ветки. Потом они побежали: она — легко, быстро, а он — хлестая по льду шнурком левого ботинка. Перед полыньёй остановились и, чуть помедлив, прыгнули — ледяные крошки посыпались в воду. Уже на берегу он споткнулся и упал, угодив прямо в лужу. Света потянула его за руку.

— Вставай! Шнурок завяжи и застегнись...

Но он не послушался. Испытующе посмотрел на неё и вдруг спросил:

— Теперь... скажешь?

— О чём ты?

— Ну. как я... плавал

— А, вот ты что!.. Ну, и придумал! и вправду — буду ходить и рассказывать... Беги-ка лучше домой, герой.

— А... не расскажешь?

— Тимка, беги скорей, а то расскажу... маме, — пообещала Света и, не оглядываясь, на ходу завязывая на шее косынку и застёгивая пальто, побежала вверх по течению к тому месту, где осталась сумка. А он вскочил на ноги и крикнул:

— Светка!.. Слышь, Света! Спас-и-бо!..

Он больше не сердился на неё, даже выступление на совете отряда простил. Поднял ветку, на которой только что висела косынка, п подумал: «А ведь правду говорят, что я... галстука не ношу, и... вообще».

А Света, услышав странный, почему-то дрожащий голос Тимы, обернулась и, досадливо махнув рукой, побежала дальше: «Вот ещё, придумал...».

...В школе никто бы не знал о случившемся на реке, если бы сам Тима не проболтался. Сгорая от желания как-нибудь рассказать о ледоходе, он наговорил Пете Ковалю о своём смелом дрейфе на льдине и заодно добавил, что спас от верной гибели Свету Ивченко. Но, сказав это, почувствовал, что хватил лишнее. Да сказанного не воротишь.

Спросили Свету, как она попала на реку

во время ледохода и как это Самусь спас её.

— Меня? Самусь?.. — Света сначала не знала, что ответить, но заметив, как пунцово вспыхнули уши Самуся, сказала: — Очень просто, спас и всё.

Самусь не ожидал этого. Он окончательно растерялся и там же, при всех, на школьном дворе, сказал:

— Это... это она меня спасла... Я наврал.

ЕГОРКА

О том, что Степан Клочко влиял на Егорку Синюхина, в классе знали. Егорка даже побаивался своего дружка. Одно слово Степана было для него законом. В этом уже не раз убеждались. А в последние два дня вот что произошло...

Весь класс собрался после пятого урока на уборку школьного сада. Собрался и Егорка. Сложил книги в свой потёртый клеёнчатый портфель, привязал к нему чернильницу п специальном мешочке и хотел было идти...

— Егор, одна минута. — Степан вразвалку сдвинув на макушку фурашку. подошёл и стал против Синюхина.

— Какой был уговор? Тебе напомнить или ты сам знаешь?

— В сад хотелось пойти, — попробовал оправдаться Егорка и посмотрел на Тамару Берёзко. Та немедленно вмешалась.

— Все идут, и ты, Клочко, не отговаривай Егорку. И не вредничай, я тебе говорю!

Степан Клочко не удостоил Тамару ответом, он даже не посмотрел в её сторону, только передёрнул плечом и медленно пошёл к выходу. Шаг у него был твёрдый, а сам он — коренастый, с низкой крепкой шеей — внушал невольное опасение. Около дверей он задержался, не оборачиваясь, сказал:

— Егор, пошли! — И направился из класса, уверенный, что Сикюхин пойдёт за ним. И, действительно, тот, ни на кого не глядя, словно стыдясь своей слабости, пошёл вслед за Клочко.

— Это что такое получается? — не унималась Тамара Берёзко. — Как можно терпеть?

— Он сильный, — сказал Петя Вихряй, курчавый, черноглазый мальчуган, сын школьного сторожа. — Одной рукой восемь килограммов поднимает.

— Да-а, — неопределённо заметил Боря Седых. — Даст один раз — почухаешься...

— Вы... вы настоящие тюлени, — презрительно оглядела мальчишек Тамара — А я — председатель совета, и я не буду молчать!

Тряхнув рыжеватыми толстыми косичками, она выбежала из класса.

— Тюлени... Ты знаешь, что это такое? — спросил Боря Седых. Петя ничего не ответил: он сердито доставал из парты потрёпанные тетради. Боря молча следил за ним... Под окном собрались все шестиклассники с граблями и корзинами. Среди ребят возвышался учитель арифметики, он же и классный руководитель, Николай Иванович. Сквозь окно Боря видел, как Николай Иванович спросил что-то у Тамары Берёзко, и, выслушав её, нахмурился, но ничего, видно, не сказал. Борис догадывался, о ком шла речь, и невольно покраснел, вспомнив, как Тамара резко бросила ему и Пете прямо в лицо обидное слово «тюлени». Но что поделаешь? Не будешь же драться со Степаном. Борис вздохнул и пошёл к выходу, за ним — Петя Вихряй.

Тем временем Степан и Егорка подходили к большому одноэтажному дому на одной из улиц, отдалённых от шумного центра города. У высокой железной калитки друзья остановились.

— Одна минута, Егор, — сказал Степан и скрылся во двор. Eгорка присел на скамейку, положив рядом с собой портфель. Улица с двух сторон была густо обсажена каштанами, и из-за них почти не было видно домов. На улице было тихо, пустынно. От скуки Егорка зевнул и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, начал выковыривать носком кирпич из тротуара.

Если бы он решился, то немедленно ушёл бы домой п наплевать на «Одну минуту», как он про себя называл Степана Клочко. Может быть, в самом деле, взять и убежать? Но что потом будет? Например, завтра? Степан не простит ему этого никогда. Тогда и в школе не показывайся. Клочко такой, он никого не побоится, даже учителя, а совет о гряда он вовсе не признает. И то ведь, чуть что не так — сразу обещается отцу рассказать. А отец его, известное дело, начальник водной станции, хозяин всех лодок. Захочет — и не даст лодки. Эх, был бы у Егорки отец — была бы и лодка. Матери разве до этого? С того времени, как принесли извещение из военкомата, она стала больше работать и очень устаёт.

Мать... Может быть, она уже дома, пришла со своей фабрики и выглядывает его к обеду? А он здесь, как дурак, сидит и ждёт,

Степан соберётся...

Как всё случилось? Месяц тому назад Степана перевели к ним в школу, он сел рядом с Егоркой, а когда окончились уроки, домой пошли вместе. На второй день, когда был дождь и за Степаном приехала машина, Егорка поехал с ним. А потом они пошли на речку, и Егорка показал все рыбные места. После того не нужно было больше ходить, а Егорка снова пошёл. У Степана своя лодка. А какие удилища, а блесна! Ну, как не пойти? Уроки, между тем, откладывались, и вместо обещанных матери четвёрок в Егоркином табеле появились тройки и даже двойка...

Что-то подсказывало ему: перестань водиться с «Одной минутой», но проходили дни, а Егорка не мог сказать Степану прямо в глаза: «Больше не пойду».

«Убегу сейчас!..» — решает вдруг Егорка, подымается с лавочки, прикрывает калитку По в эго самое время появляется Степан. Он что-то дожёвывает, губы его и подбородок лоснятся от жира. Он не обращает никакого внимания на то, что Егорка чем-то расстроен и стоит почти на середине улицы. Степан бросает на лавочку удочки и блесну.

- Это берём с собой. Пошли!

Всю дорогу Егорка молчит. Говорить ему не хочется. Молчит Егорка и на рыбалке; неторопливо наживляет на рыболовные крючки кусочки варёного мяса, червей, на копанных им накануне, подаёт удочки Степану и, отвернувшись, следит за поплавком,. Позже пробуют блесной. Но рыба сегодня не ловится, и друзья решают возвратиться домой. На обратном пути Егорка бросает вёсла и хмуро, с предательской дрожью в голосе говорит:

— Погреби-ка сам...

Лодка идёт по течению. Оно легко несёт лодку всё дальше и дальше от берега. Степан сидит на передней скамейке и плюётся семечками. Но когда Егорка бросает вёсла, он перестаёт плеваться.

— Шутишь?

Греби сам.

— Как бы не так. Моя лодка, и я же греби.

— А я не просился с тобой ехать.

Лодку сильно качнуло, она резко повернула в сторону.

Степан бледнеет, нижняя толстая губа с беленькой кожурой от тыквенных семечек отвисает. Маленькие, плоские, как шляпки кнопок, глаза беспокойно бегают, растрёпанная чёлка прилипает к вискам. Он опасливо хватается руками за борта.

— Егорка, греби скорей!.. Я ж не умею.

Вот это да! Степан Клочко не умеет грести! А хвастается: у меня лодка, когда захочу — покатаюсь. Ну и хвастун!

Егорка смотри г на Степана и думает: он, Егор Синюхин, не такой уже слабенький: вон какую лодку сам ведёт!

Степан больше не щёлкает семечек. Он сидит нахохлившись и рукавом вытирает вспотевший лоб. Уже у самого берега хватает Егорку за руку и больно тянет к себе.

— Ты смотри у меня! Чтоб последний раз!

Егорка Синюхин морщится от боли.

— Пусти.

- Для начала — хватит... А в другой раз — пожалеешь.

— Не пожалею! — вырывает руку Егорка и прыгает из лодки. Размахивая портфелем с чернильницей, он быстро шагает по тропке.

— Одна минута! — кричит Степан. — Не забудь завтра в школу прийти пораньше...

Егорка оборачивается, видит внизу, около лодки, Степана с удочками и, махнув рукой — ладно, мол, — идёт дальше. Скорее бы домой! А завтра... Завтра он придёт и пораньше, ему не жалко, — пусть ещё раз перепишет Степан задачу...

Егорка Синюхин пришёл в школу, как н обещал, раньше на целых полчаса. В классе он застал уже Степана Клочко. Но он был не

один: только что пришли Тамара Берёзко и Боря Седых. У Бори круглые красные щёки. Он оживлённо рассказывает, кто вчера лучше всех убирал ветки и листья, и как теперь хорошо в школьном саду. Тамара перебила его. Что он рассказывает? Разве она не была в саду? Лучше пусть Седых скажет, решил ли он задачу. Боря ответил: «Да, решил, но задача очень трудная». Тамара вынула тетрадь и показала Боре, как она решила.

Егорка слушал их и жалел, что не пошёл вчера с ними. Испугался Степана. А мог бы и не пугаться. На реке ведь осмелился, бросил вёсла и сказал: «Греби сам». А сегодня? Снова послушался Степана и пришёл на полчаса раньше. Егорка чувствовал, что не может, не в силах побороть своей робости перед Степаном. Вот и сейчас, если Клочко скажет, Егорка покорно отдаст свою тетрадь по арифметике: перерисуй, пожалуйста. Но тут же улыбнулся: задачи, как ни бился, решить не мог. Обрадовался? Нет, радости было мало: ведь он не выполнил задания... Даже мать, хотя когда-то и семь классов окончила, не сумела помочь

— Такой задачи я не решу, — сказала она огорчённо. — Сам думай...

Вот Тамара помогла бы. Но как подойти к ней, да ещё в присутствии Степана Клочко?.. Вообще-то он считал, что Тамара Берёзко лучше всех девчонок в школе, и не потому, что она председатель совета отряда, а просто так. Правда, иногда нападёт за какой-нибудь пустяк, но это ничего, ему даже нравится, как она кричит на него. Вот хотя бы тогда, когда Егорка залез на крышу школы, а потом прошёл но карнизу от окна к окну. Тамара больше всех сердилась. Нравились Егорке и её косички — рыжеватые, толстые, с синими лентами; и шапочку она носит красивее всех, и глаза у неё не въедчивые, как у Лизы Богомаз, а серьёзные, большие и него серые, не то синие; а передничек — белее снега...

О том, что Тамара лучше всех девочек в школе, конечно, никто во всём мире не должен знать. Это Егоркина тайна. Случалось, ребята говорили, что Тамара вредная, житья не даёт, тогда он, чтобы ничего не подумали, подтверждал, что, действительно, Тамарка въедчивая девчонка, ну, «просто настоящий председатель совета отряда». И никто из ребят не мог догадаться, что Егорка на самом деле думает о Тамаре.

Неделю тому назад, когда Егорка был дежурным по классу, он сорвал дома все распустившиеся цветы в вазонах и, завернув их в розовую промокательную бумагу, втихомолку принёс в школу. Три урока Егорка продержал букетик под партой, а на большой перемене, когда все вышли из класса, положил свои цветы в Тамарнну парту сверху на «Кортик» Рыбакова.

На уроке физики Егорка не смел оглянуться, он был сам не свой. К счастью, его не вызвали к доске, он бы наверняка схватил двойку. При каждом взгляде товарищей робел. Один раз, уже в конце урока, Егорка украдкой посмотрел в сторону Тамары. Ему показалось, что она бледнее обычного, что она смотрит на учителя, а мысли её далеко. Так думал Егорка, и сердце его радостно билось. Теперь она угадывает, кто же это положил цветы. А он никогда н ни за что не скажет ей... Пусть она только знает, что есть на свете такой человек, который... который... Егорка не знал, что он сделал бы для Тамары, но чувствовал, скажи она только слово, — сделал бы много.

Егорка невольно задержался возле Та-мариной парты, заметив, как она внимательно поглядела на него, но тут его позвал Степан.

— Где тетрадь? — спросил шёпотом

— Я... я не решил.

- Не решил?

— Оч-чень трудная задача.

Между тем Тамара и Боря вышли из класса. Степан некоторое время сидел молча, уставившись маленькими глазками в крышку парты. Вдруг он подскочил, словно кто-го ужалил его.

- Тащи сюда тетрадь рыжей команды!

Что?

«Рыжей командой» Степан называл Тамару и, хотя Егорка знал это, сделал вид, что не понимает, о ком идёт речь.

Скорей, говорю тебе! — Степан угрожающе сжал кулак, и Егорка пошёл к Тамариной парте, — Берн тетрадь и в одну минуту к доске. Пиши решение, а я покараулю. Да в уголке пиши, мельче.

Степан стоял у двери. Егорка дрожащими пальцами выписывал решение задачи. Поминутно оглядываясь на окна, он писал химическим карандашом цифру за цифрой, чувствуя, что если решение будет длинным, он не выдержит - бросит карандаш и убежит. Куда бежать, - ему всё равно, лишь бы не быть вместе со Степаном. По куда убежишь? У двери стоит Степан, окна наглухо закрыты. К счастью, решение было коротким и, как-оказалось, очень простым. Если бы он дольше подумал дома, то наверняка решил бы... Or переживаний у Егорки дрожал подбородок, руки от пота стали влажными.

Наконец всё переписано — и Егорка вздохнул с облегчением, словно преодолел большой трудный путь. Теперь скорее положить тетрадь на место и уйти из класса, а там будь что будет. Но что это? Розовый сложенный вдвое листок промокательной бумаги выпал из тетради и плавно опустился к ногам, на пол. Егорка машинально поднял его, чтобы положить на место, но листок развернулся, н перед глазами отчётливо вырисовалось два слова: «арамат» и «роге» (слова были написаны рядом, а в уголке был приклеен красный с тёмными прожилками лепесток комнатного огонька. Огонёк! Да ведь за эти же цветы попало ему от матери, это же его листок, тот, который он положил в парту Тамары Берёзко, и слова написаны рукой, только их нужно читать наоборот и получалось: «Тамара» п «Егор». Значит. Тамара знает, кто положил ей цветы. Хорошо ещё, что она никому не сказала: Егорку засмеяли бы. А может быть, она не догадалась прочесть эти два слова? Надежда была смутной.

Словно издалека, сквозь шум, как-то вдруг оглушивший его, он услышал звонок. Потом в класс вбежало сразу пять человек, торопливо застучали крышки парт, упал на пол чей-то портфель...

Егорка сжал в руке розовый листок и положил к себе в карман.

Лёгкий, едва уловимый шум прошёл по классу. Чья очередь? Кто будет решать задачу?

Перелистывая журнал, Николай Иванович сделал вид, что не смотрит на учеников. На самом деле он все видел и все замечал. Ребята сидели тихо, стараясь не шуршать тетрадями.

Учитель, внимательно осмотрев класс, мог безошибочно сказать, кто выполнил п кто не выполнил задания. Сегодня почему-то больше других волновался Егор Синюхнн. Несколько раз он переложил с места на место задачник, зачем-то сунул его обратно в сумку с книгами, переставил чернильницу, хотя стояла она точно на середине парты.

Не совсем спокойно чувствовал себя и его сосед Степан Клочко. Он не подымал от парты глаз, словно что-то разглядывал там. Кого же вызвать? Учитель колебался. Впрочем, у Степана двойка получена ещё на прошлой неделе, нужно её исправить. Может быть, он решил задачу? Когда учитель спрашивал, кто не выполнил задания, Степан руки не поднял.

Николай Иванович назвал фамилию

Клочко. Тот шёл к доске не спеша, хотя, пи всему видно, охотно. Влажной тряпкой потёр руки, нечаянно уронил мел. Выглядело это естественно: человек волнуется, и руки не держат.

Одна только Тамара Берёзко, скользнув взглядом по доске, насторожилась. У неё было острое зрение, и ей не стоило большого труда разглядеть со своей парты какие-то цифры в углу доски.

— Задачу решил? — спросил Николай Иванович.

— Да.

Напиши-ка решение.

Клочко начал писать. Всё время, пока писал, он ни разу не посмотрел на учителя. Когда, наконец, всё было окончено, Николай Иванович спросил:

— Сам решил?

— Да, — невинно глядя в глаза учителю, ответил Степан Он ожидал, что его похвалят, но Николай Иванович почему-то молчал. Он заметил, как ведёт себя обычно серьёзная Тамара Берёзко: она что-то шепчет на ухо своему соседу Пете Вихряю, а тот испуганно таращит глаза и отрицательно качает головой. Тамара сердится. И Егорка поминутно меняется в лице: то краснеет, то бледнеет. Нет, здесь что-то не так. Но что?

Вихряй, что ты гам шепчешь? — строго спросил Николай Иванович.

— Я? — вскочил Петя. — Я- ничего

Трус ты, — почти вслух сказала Тамара. Учитель сквозь очки внимательно посмотрел на девочку, и та, почувствовав вопрос во взгляде учителя, быстро поднялась.

— Вы посмотрите, Николай Иванович, туда вот, в уголок доски...

А что там?

Задача там написана.

Задача?

Николай Иванович молча нагнулся к доске и, резко выпрямившись, отошёл. Совершенно неожиданно у его губ появились две морщины, будто ему стало очень больно. Он стоял — высокий, худощавый, с седеющими висками — и молчал.

В который раз он должен говорить о поведении Степана Клочко? А тот, словно ничего особого не случилось, стоял возле доски и усмехался. Учителя это вывело из равновесия.

— Ты чему смеёшься?

— Смешно.

— - Смешно? — Николай Иванович почти вплотную подошёл к Степану.

— Вы думаете, я написал задачу на доске? Л это совсем не я.

— А к го же?

Степан обернулся к классу: тридцать пять пар глаз смотрели на его пухлые щёки и маленькие злые глаза. Только один не поднимал головы. Егорка сидел на парте, не смея дохнуть.

— Кто же это сделал?

— Егор Синюхин, вот кто. Взял тетрадь л Тамары и переписал... А я не виноват.

До конца уроков Егорка не выходил из класса, и дежурный Петя Вихряй его не трогал: пусть сидит. Никто к нему на переменах не подходил, и он один переживал случившееся. Стенай не заговаривал тоже: он словно перестал замечать Егорку, а от этого было ещё больнее. Ведь виноват, прежде всего, Степан, он его подбил, почему же ему одному достаётся? Почему считают, что он нарочно переписал у Тамары задачу? Егорке стало так горько, что впору было бежать из школы.

На последней перемене к Егору подошла Тамара. У Тамары взволнованный голос, она беспокойно прикладывала руки к белому переднику. Егорка опустил голову под её участливым взглядом.

— Я не сержусь на тебя, слышь, Егорка, - тихо сказала Тамара.

— Нe сердишься? Правда.

— Честное пионерское. Только скажи лучше, как это получилось?.. Ты сам писал?

— Сам... — еле слышно ответил Егорка.

— Ладно... — Тамара приблизила свои большие серые глаза к чёрным влажным глазам товарища. Он молчал. — Ладно, останешься сегодня на совет отряда.

— Останусь...

На заседании совета отряда присутствовали Тамара Берёзко, Борис Седых, Петя Вихряи, Игорь Килссиичеико. Вожатой Ирины Хорошуи ие было сегодня, она обещала прийти позже, как только вернётся из горкома комсомола, куда её срочно вызвали. Тамара попросила прийти классного руководителя, и Николай Иванович сидел теперь на первой парте.

На разных партах сидели Степан и Егорка.

Речь шла о случившемся на уроке арифметики, а перед этим об отказе Степана и Егорки участвовать в уборке школьного сада. На вопрос, почему не пошли в сад, Степан ответил, что у него было срочное дело дома, а про Егора он ничего не знает, тот пошёл за ним сам. Все в классе знали, как это было, но сделали вид, что поверили Степану. Спросили Егорку, почему он не пошёл в сад.

— я не хотел.

— Неправда, ты собирался, — заметил Боря Седых.

— Никуда я не собирался.

— Мы видели, — сказала Тамара. — Тебя Степан не пустил.

— Нужен он мне больно, подумаешь дело какое, — фыркнул Степан.

— - Клочко! — обернулся к Степану Николай Иванович.

Клочко притих, но ненадолго. Когда Егорка ответил, что он сам писал на доске решение задачи, Степан снова злорадно хмыкнул:

— Ага, видали!

Тамара посмотрела на Степана широко открытыми глазами — так она всегда делала, когда сердилась. Однако, тот не обратил на это ровно никакого внимания.

— Ты что-то хотел сказать, Клочко? — спросила она.

— Одна минута. — Степан приподнялся, облизнул нижнюю, всегда влажную губу. — Я говорил, что Егор Сингохин сам написал.., Он ещё не такое может.

— А что он может? — спросил Николай Иванович.

— Пусть сам скажет. Ну, хотя бы, как он товарища бросил на серёдке реки.

Было такое? Было. А вы всё — Степан да Степан...

Все замолчали, поражённые Неужели правда? Егорка бросил на середине реки товарища?

— - Скажи, правду говорит Степан Клочке? - будто просит, а не приказывает учитель.

— Говори, Егорка, — шепчет сухими губами Тамара Берёзко.

— Скажи,- волнуются Боря Седых, Петя Вихряй и Игорь Колесниченко — самый маленький в классе, но лучший в школе художник и поэт.

— Было бы что — говорил бы! — бросил, как удар в лицо, Степан Клочко.

Егорка подымает голову и встречает взгляд Тамары. Он ободряющий, тёплый.

- Он говорит, что мне нечего сказать. — Егорка не смотрит на Степана, — А мне стыдно, потому я и молчал... Я бы никогда не взял Тамарину тетрадь... Честное пионерское! Он заставил.

Лицо Егорки краснеет, капельки пота собираются на висках и верхней губе.

— А на речке... Каждый раз я должен грести, а пусть сам попробует. А то хвастается, а грести не умеет... И вообще я больше с ним иа речку не пойду!.. — Голос Егорки

становится звонче, будто в нём стальные струны появились.

В классе стоит тишина. Николай Иванович сурово смотрит на растерявшегося Степана. Тот, видимо, не ожидал такого от тихони, каким считал Егорку. Тамара кивает головой, подтверждает каждое слово товарища. И другие члены совета одобряют выступление Егорки.

— Совет должен сказать своё слово, — говорит после небольшой паузы Тамара.

— Может быть, на первый раз Егору прощу... — начинает учитель.

— Простить!.. Правильно! — подхватывают Боря Седых и Игорь Колесничеико.

— А Степану Клочко?.. — учитель смотри г на членов совета.

— Клочко сделать выговор перед строем отряда и сообщить его родителям, — предлагает Тамара.

Домой возвращались вместе. Степан Клочко, обиженный на всех, ушёл один.

— Ничего, пусть подумает на досуге, — говорит ребятам Николай Иванович и прощается: ему повернуть за угол — и дома.

Уходят своей дорогой Боря Седых и Игорь Колесничеико. Остаются только Тамара и Егорка.

Некоторое время они. взволнованные, идут молча.

— Ты, Егорка, теперь смотри, не поддавайся ему, — говорит Тамара.

— Я?.. Ни за что!

Снова помолчали.

А хочешь, Егорка, будем вместе заниматься?.. По арифметике? А?

— Да я что... Я бы хотел.

Так ты приходи к нам домой, ладно? — Тамара смотрит на Егорку своими большими серыми глазами. И трудно сказать: знает она, кто оставил цветы в парте или нет... Впрочем, это тайна, и оп никогда никому и ней не скажет.

Он бежит домой, но па углу останавливается и смотрит, как в самом конце переулка стоит Тамара, ему хорошо видна её тоненькая фигурка. Тамара машет ему рукой, он подымает свою руку и долго не опускает.

ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК

Справедливости ради надо сказать: Костя Колосок хотел пройти мимо палисадника. Он видел, как Фима Мурашко таскает Нину Короткову за косички, а она вертится на одном месте, но вырваться из цепких рук Мурашко не может. Нина раскраснелась, в глазах стояли слёзы... И всё-таки Костя хотел пройти мимо. Если бы в палисаднике вместо Нины был кто-нибудь другой, он пришёл бы, конечно, на выручку сразу, не задумываясь. Но это была Короткова, а она отвергала всякую помощь.

Вот .хотя бы в колхозе, когда класс ездил

собирать колоски. Костя случайно очутился рядом с Ниной. Они добросовестно работали и никакого внимания друг на друга не обращали. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Но когда Нина наколола ногу, Костя первый заметил это и хотел помочь ей сделать перевязку, — она не согласилась. Он хотел убрать её участок, — она сказала, что сама справится, а по её взгляду Костя решил, что Нина рассердилась, и дал себе слово — впредь никогда ни в чём ей не помогать.

Он уже миновал калитку, как вдруг услышал в палисадинке своё имя: его звали. Может быть, ему только показалось, но так или иначе Колосок тотчас повернул обратно и, сам не зная, как это случилось, налетел сзади на Мурашко, схватил его чуть повыше локтей и сжал. Силу в эту минуту он почувствовал необычную.

— Ты что? — сказал тихим зловещим шёпотом. — Со мной давай!

Фима не ожидал такого стремительного нападения. Однако, выпустив косички, не отступил, а стал в оборонительную позицию и приготовился к бою. Нина же, обрадованная столь активной защитой, отошла подальше к калитке и там остановилась.

- Во как?! Защитник! — кричал Мурашко с явным намерением привлечь внимание ребят, которые, услышав шум в палисаднике, уже начали подходить поближе.

— Защитник. А тебе какое дело? — Коротков чувствовал, что побледнел, потом вдруг вспыхнул жарким румянцем.

— Пусть все знают!

— Ну, и пусть... А трогать Короткову не смей! Найди себе по силе. И вообще лучше перестань.

— А вот не перестану.

Костя сжал кулаки и медленно, шурша подошвами ботинок, двинулся на Мурашко. Тот попятился назад, локтями задевая ветки акации. Костя остановился.

— Не перестанешь — вытащу на отряд...

Чувствуя на спине холодный взгляд Мурашко, Костя, не сгибая плеч и ни на кого не глядя, пошёл из палисадника. На школьном крыльце его догнала Нина.

— Костя!

Он остановился, подождал, пока Нина взбежала на ступеньки и стала с ним рядом.

— Костя, спасибо! Ты молодец!

Колоску, конечно, было не безразлично знать, что о нём думает Нина Короткова. Но сейчас было бы гораздо лучше, если бы она назвала его чем угодно, только бы не хвалила при всех. На крыльце стояли ребята из параллельного шестого класса «г», среди них он заметил и Андрейку Снежко, своего приятеля и соученика. Конечно, они слышали, что сказала Нина, а до этого, может быть, видели — с крыльца виден весь школьный двор — и его стычку с Мурашко. Нина, между тем, как будто никого вокруг не было, продолжала:

— Как ты взял его!.. Ты сильный! Знаешь что, давай дружить.

— Что? — Косте почудилось, что он ослышался. — Дружить? С тобой?

— Ага.

— Знаешь что, Нинка... — и, не договорив, хмуря чёрные брови, перескочил через две ступеньки. Потом обернулся н почти крикнул:

— Я с девчонками не вожусь...

В ют день Колосок сразу после уроков ушёл домой, хотя Андрейка Снежко «всего на несколько минута» - звал его во дворец пионеров. Друзья были членами кружка юных авиамоделистов и сейчас готовили новую летающую модель планёра. Костя сослался на то, что у него голова болит, в боку «постреливает» и вообще что-то нездоровится. Андрейка подозрительно посмотрел на товарища, но ничего не сказал.

Только дома Колосок начал жалеть, что так грубо ответил Нине. Может быть, следовало или совсем ничего не говорить или ответить в таком смысле, что он ещё подумает. А теперь она обиделась и, конечно, правильно. «Товарищ называется», — пилил себя Костя. Он не обратил внимания на заискивающий визг Рыжика, не полез даже к голубям, чтобы подсыпать им пшена н долить воды...

Только на следующий день утром, перед тем как идти в школу. Костя принял решение. Он не прав, значит, он первый должен подойти к Нине и сказать об этом. Мол, погорячился, по собственной глупости нагрубил, но, конечно, он готов и впредь заступаться за неё п вообще может быть неплохим товарищем.

Так он и сделал. В конце большой перемены, за несколько минут до звонка. Костя нашёл Нину. Короткову у буфета. Она быстрыми глотками допивала молоко и заедала его печеньем. Больше никого, к счастью, здесь не было. Буфетчица, тётя Нюра, была занята своим обычным делом — раскладывала бутерброды, видимо, для второй смены — и ничего не замечала.

— Нина! — сказал Костя и запнулся, но тотчас же продолжал: — Ты помнишь, что я ответил тебе вчера?

— Помню. А что? — нахмурилась Нина.

— Эх!.. А ты забудь.

Забыть? — Нина удивлённо посмотрела на Костю, будто впервые его видела. А он, страшно смущённый, не знал, куда девать глаза.

Значит, дружба?

— Ага, — глядя в пол. Костя схватил руку Нины, так что она чуть не выронила печенье, и пожал ей два пальца.

В это самое время в раскрытом окне показался Фимка Мурашко. Маленькие зеленоватые глаза его хитро блестели.

— Вот они! «Здравствуйте — до свидания!» — на весь коридор крикнул Фима и с хохотом соскочил с подоконника. Нина покраснела, её щёки стали такими же пунцовыми, как ленточки в косичках. Растерялся и Костя, но, взяв себя в руки, как подобает мужчине с сильной волей, подошёл к окну, чтобы все его видели и не думали, что он испугался Фимы и теперь прячется. Но никого возле окна не было, только на школьном крыльце стоял тот же Фима и что-то рассказывал Андрейке Снежко...

После этого в шестом «а» настойчиво стали говорить о том, что у Кости с Ниной дружба, что Костя, как и некоторые девочки, скоро начнёт вышивать. Говорили, посмеиваясь, намёками. Особенно же усердствовал Мурашке.

Прошло несколько дней. В шестом «а» ничего особого не произошло. Но вот однажды Нина Короткова опоздала на первый урок. Прошёл ещё день — и она опоздала второй раз. Что случилось? Костя Колосок — староста класса — не мог быть равнодушным к этому, тем более, что кто-то пустил слух, будто бы староста теперь ничего плохого не видит. Конечно, он знал, кто так говорит. Костя мог бы ответить на бесстыдную клевету, но от фактов не уйдёшь — Нина дважды опоздала, и сегодня её вызвали в учительскую.

Костя видел, как Нина вышла оттуда, видимо, расстроенная, подошёл к ней, чтобы узнать, почему она опаздывает. Нина, в ответ на его вопрос, неприязненно усмехнулся: «Меня уже вызывали в учительскую». — «Вызывали. А я ведь староста класса», — сказал Костя. «Знаю. Я за тебя голосовала тоже». Костя рассердился: «Нинка, я серьёзно спрашиваю». Тогда она ответила: «А я серьёзно не хочу говорить об этом». Повернулась и ушла.

А через день после этого случая она опоздала ещё раз и вдобавок ко всему — не решила задачи по физике...

Костя и Андрейка домой шли вместе. Ранняя осень чувствовалась во всём: в воздухе, в жёлтом одеянии деревьев, в синем, затканном серебристым бабьим летом, небе. На тротуарах шуршали бронзовые листья каштанов; жёлуди в аккуратных, словно резных стаканчиках валялись просто под ногами, рябоватые каштаны выглядывали из-под листьев и будто просили: «Возьмите нас». Но сегодня ни жёлуди, ни каштаны не прельщали; кажется, вообще ничего не было такого, что бы могло серьёзно заинтересовать товарищей. Они шли молча, каждый думал о своём.

— Пойдём сегодня во дворец? — спросил Андрейка.

— Нет, домой надо идти, — ответил Костя. И снова они шли, как и раньше, молча, безразлично перечитывая новые афиши о последнем в этом сезоне футбольном состязании на первенство города. Было о чём подумать. Раньше о шестом «а» говорили как о лучшем, а теперь, — после того, как Нина начала опаздывать на уроки и получила двойку, — никто уже этого не скажет...

На углу, в том месте, где надо было расходиться, Снежко вдруг спросил:

— Ты, кажется, с Коротковой дружишь?

— Дружу. А что?

— Ничего, так просто.

— Ну, и не приставай, — отрезал Костя. Он терпеть не мог всевозможных намёков; если уж говорить, то прямо и в глаза.

- Я не пристаю, — немного помолчав, сказал Андрейка, не глядя на товарища. Он слегка нахмурился, даже чуть прищурил свои немного косящие глаза и равнодушным голосом сказал: — Только... если дружишь, то должен знать, почему она опаздывает в школу почему задание не выполнила...

Костя готов был рассердиться: до чего же несправедлив Снежко. Откуда Косте знать, что случилось с Ниной? Он её спрашивал, но она не захотела ответить и даже вспылила. Он, конечно, тоже рассердился н не стал разговаривать с ней. Только через Иру Козик — она в одном доме живёт с Ниной — узнал, что к Коротковым приехали гости, долго сидят вечерами, потом ещё в кино ходят и Нину берут с собой. Вот она и начала опаздывать и задание поэтому не выполнила. «Теперь ей, наверное, трудно догнать пропущенный урок», — подумал Костя, и от этой неожиданной мысли смутился... Но тут же сказал себе, что виновата Нина сама. Как это ещё Андрейка спрашивает, неужели сомневается, кого считать виновником? А ведь он редактор классного «Ежа» и должен бы уже что-нибудь придумать.

- Что делать? — словно самого себя спросил Костя и, решительно сдвинув на макушку фуражку, добавил: — Знаешь что, завтра я тебе карикатуру принесу. Ладно?

Андрейка недоуменно посмотрел на товарища: шутит он пли серьёзно говорит? Но нет, Костя не шутил. А какую он сделает карикатуру? Кажется, Андрейка начинал догадываться.

...И снова задача по физике никак не выходила. Билась над ней почти целый час и напрасно. Что же делать? Как идти завтра в школу? Это у неё второй случай. Второй раз она не может решить задачи. А причина? Сегодня и в прошлый раз она недоспала п объяснения учителя слушала как в тумане.

Может быть, к Косте пойти? Он ведь помогал по физике. Но как обращаться к нему после... карикатуры? По почерку (газета выходила еженедельно, и заметки не переписывались) Нина точно определила, кто автор заметки и карикатуры. Сначала она не поверила своим глазам: неужели Костя мог это сделать? Но присмотревшись, убедилась, что почерк ей хорошо знаком. Она не могла теперь спокойно вспоминать даже имени Колоска, а ещё друг называется.. Нина, погружённая в невесёлые думы, сидела над учебником.

Так и не решив задачи, раскрыла окно и выглянула на улицу. Задевая удочками за ветви лип, по тротуару пробежала ватага ребят с 5-го класса «б». Вой и заправила их — Филька Синенко. Просигналила дымчатого цвета «Победа»...

А кто это медленно так идёт вдоль ограды? Вот остановился против их дома... Стоит, рассматривает что-то. Читает номера на домах. Однако, матроска знакомая. Да это же Костя! Ну, и пусть! Она его видеть не может. Интересно всё-таки откуда он идёт? Из школы? Поздно. Может быть, из дворца пионеров? Нина снова незаметно — только нос да глаза — высунулась из окна, но Кости уже не было. Ушёл, видимо... И в то же время в прихожей раздался неуверенный короткий звонок. Отец? Нет, он звонит сильнее. Кто же это? Подошла к двери и, посмотрев в замочную скважину, увидела Костю. Когда ещё раз раздался звонок, Нина неестественно громко спросила:

— Кто там?

Это я...

— Ты? — поспешно распахнула дверь.

Несколько секунд длилось молчание.

Нина не решалась первой начать разговор. Наконец она спросила:

— Ты ко мне?

— К тебе. И знаешь что, Нина? Не сердись. Это... это я рисовал.

— Я знаю.

— Знаешь? Ну и что ж ты?

Нина молчала.

— Фима тебя не трогал?

— Не-ет. Он теперь боится.

— А ты решила задачу по физике? Она трудная... Я целый час сидел. — Костя посмотрел по сторонам. — Хотел тебе помочь, да, сама знаешь, Филипп Макарович подсказок не любит.

— А наводящий вопрос — тоже подсказка? — спросила Нина. — И вдруг сказала: — До свидания! — и захлопнула дверь.

Костя, однако, не ушёл. Он постоял одну минуту у закрытых дверей, затем достал из портфеля тетрадь, вырвал из середины листок и написал на нём «наводящий вопрос».

«Теперь решит» — подумал он и оглянувшись, ещё раз осторожно нажал на кнопку звонка. Услышав лёгкие торопливые шаги, оставил листок в замочной скважине и быстро побежал вниз.

Когда Нина открыла дверь, никого на лестничной площадке уже не было. Лишь в отверстии для ключа белел листок из ученическом тетради. Она поспешно прочла его и, подбежав к лестнице, крикнула: — Костя!

Но Костя уже не слышал её, он бежал домой.

МЕДВЕЖОНОК

Больше всех в 6-м «в» повезло Генке Сребницкому. У них на квартире остановился приехавший с цирком укротитель тигров и медведей.

На второй день, когда дядя Гриша, — так звали укротителя, — собирался в цирк, Генка попросился с ним тоже. Разве можно было упустить такой случай: вместе с укротителем пойти в цирк, посмотреть, как он работает? От одной этой мысли захватывало дух.

Дядя Гриша — невысокий, худощавый, с седыми висками — стоял у зеркала, старательно вывязывал синий в белый горошек галстук и ничего не отвечал. Мальчик терпеливо ожидал, не двигаясь с места.

— А как же уроки? — неожиданно спросил дядя Гриша.

Генка с достоинством ответил:

— Уроки я делаю всегда.

— Однако, давай-ка договоримся, чтобы потом у нас не было недоразумений, сначала — уроки, а потом... если тебе разрешат — пожалуйста.

Мама, конечно, и слушать не хотела, она так и сказала: «Ни за что», — но, как всегда, после настоятельной просьбы, разрешила. Генка дал ей честное пионерское, что к клеткам не подойдёт и будет смотреть только издали. Об уроках мама не вспоминала: до сих пор не было случая, чтобы Генка не выполнил домашнего задания. Одним словом, мама согласилась, и Генка вихрем вылетел из комнаты.

И вот он в цирке... Огромный голубой шар плавно колыхался под самым куполом — это первое, что он увидел. А потом началось самое главное.

Дядя Гриша, взяв с собой тонкий пружинистый хлыст, открыл высокую, составленную из железных прутьев дверь в огромную клетку. Один его знак рукой — и спустя несколько мгновений три тигра один за другим вбежали в клетку откуда-то из глубины цирка. Генка никогда не видел живых тигров и, холодея от ужаса, закрыл глаза рукой.

— Мальчик, ты что здесь делаешь?..

Обернувшись, Генка увидел странного

человека — приземистого и толстого, почти одинакового в ширину и длину. Круглое лицо его выражало любопытство. В руках он держал увесистую суковатую трость. Генка невольно сделал один шаг назад.

— Я не сам пришёл... Я с дядей Гришей.

— А, с Григорием Захаровичем!.. Тогда будем знакомы. Я Николай Ананьевич Крысюков. Запомнил? А ты кто?

— Я? Геннадий Сребницкий. Гена, — и подумав, что сказанного для первого знакомства недостаточно, добавил: — Ученик 6-го «в», из двенадцатой школы.

— Понятно. Ну как, нравится у нас? — Крысюков дружелюбно, хотя без тени улыбки на лице, похлопал мальчика по плечу.

— Да, очень!

— А мне, например, надоело...

Генка удивлённо посмотрел в невыразительные, с красными жилками на желтоватых белках глаза Крысюкова. Но тот больше ничего не сказал и, словно бочонок, не пошёл, а покатился на своих коротких ногах в другой конец цирка.

Генка снова увидел клетку и тигров. Один тигр делал стойку. Другие два лежали в стороне. Укротитель поднял руку с хлыстом и негромко, но настойчиво сказал «ап». Тигр вскочил на тяжёлую круглую тумбу. Вытянув лапы, он положил на них большую, почти квадратную голову, широко раскрыл пасть, в которой легко мог бы поместиться целый арбуз. Глаза тигра отливали холодным зелёным светом.

Тигр не хотел делать стойки и угрожающе рычал. Тогда дядя Гриша подошёл к нему ближе и коснулся своим хлыстом широкой сильной спины зверя. Он не ударил, а только коснулся. Тигр вскочил, но стойки не сделал. Однако укротитель не успокоился, не отошёл от него до тех пор, пока зверь не сделал того, что было нужно.

Так повторилось несколько раз с одним, а потом и с другими тиграми.

Генка удивлялся силе и выдержке худенького человека; его упорству, казалось, не было границ. Мальчик невольно позавидовал ему и вспомнил, как не раз и отец, и мать говорили: «Без терпения узелка не свяжешь, а уроки делать — тем паче».

Вокруг клеток стояли какие-то люди, внимательно следившие за всем, что происходило на манеже. Генка заметил среди них и Крысюкова, его, одного из всех, казалось, мало интересовало происходящее здесь, он стоял вполоборота к клетке и что-то жевал.

Генка всё время боялся, как бы чего не случилось: уж очень страшными казались ему тигры. Но вот, наконец, дядя Гриша что-то сказал, и звери стремительно один за другим умчались по зарешечённому ходу в глубь цирка. Перед глазами мигнули три жёлтых огромных пятна.

Когда тигры скрылись, на арене появились два бурых медведя. Было смешно смотреть, как один из них тяжело и неуклюже кувыркается, а другой, запрокинув голову, пытается выпить из бутылки молоко. Это ему никак не удавалось, он сердился, белые струйки стекали по его бурой клочковатой шубе, пока, наконец, при помощи укротителя, он «не опрокинул всю бутылку себе в пасть.

Медведи так же, как и тигры, по знаку укротителя, трусцой убежали к себе. И тогда люди, стоявшие вокруг клеток, начали разбирать их. Дядя Гриша, вынув платок, старательно вытирал лицо, шею, ставшие почему-то влажными..

Они пошли в глубь цирка, где слышались тяжёлая возня и приглушённый рёв. И здесь в одной из клеток мальчик увидел медвежонка. Правда, он был уже не маленький, но всё-таки это был ещё медвежонок

— Миша! — позвал укротитель. Медвежонок быстро обернулся, подошёл

и поднялся на задние лапы, дядя Гриша почесал у него за ухом.

— Гостинца? Ну, бери.

В раскрытую пасть полетели один за другим два пряника. Они были сразу съедены. Зверь замотал головой.

— Хватит. Нет уже.

— У меня есть, — шепнул Генка. — Можно?

— Дай.. Только осторожно.

Мальчик достал две оставшиеся после школы конфеты и дрожащей рукой положил их на лапу. Миша принял подарок и трижды нагнул голову.

— Благодарит, — объяснил укротитель. Разумеется, больше всего в цирке Генке понравился медвежонок.

На следующий день в школе Сребницкий рассказал всё, что видел. Ребята завидовали ему и просили, конечно, если можно, провести их в цирк тоже.

— Что вы? — удивился Генка. — Нельзя всем. Вот когда открытие будет — пожалуйста.

— Мы тогда и без тебя сумеем, — сказал Генкин друг Коля Щоголь.

— Пожалуйста, — ответил Генка и по секрету рассказал Кольке, что он, если удастся, проведёт его одного, чтo сделать этого не удалось: никому заходить в цирк не разрешалось, за этим строго следили. Генке же разрешали потому, что он приходил с дядей Гришей.

Почти каждый день Генка бывал в цирке. Он прямо шёл к медвежонку. Миша легко узнавал его и сразу подбегал к краю клетки и, высунув морду, тянулся к нему.

— Миша! Стойку! — кричал Генка и переходил к другому краю. Переваливаясь с ноги на ногу, медвежонок шёл за Генкой, голову при этом он поворачивал чуть-чуть набок, и глаза его, маленькие, хитрые светились, как два уголька. Генка радостно смеялся и угощал «артиста» конфетами и пряниками...

Но так было не всегда. Однажды мальчик заметил: как только появился Крысюков, Миша забивался в дальний угол клетки и не выходил оттуда, пока «бочонок», как Генка назвал Крысюкова, не уходил. А один раз медвежонок не отошёл, и «бочонок» ударил его тростью по лапе. Генка, занятый поисками конфет в своей сумке, не заметил этого, он услышал только жалобный рёв. В первое мгновение мальчик не понял, что произошло, но когда трость поднялась ещё раз, он схватил Крысюкова за руку.

— Не надо! — вскричал Генка и встретился с глазами «бочонка», полными холодного любопытства.

— Интересно... А почему? Тебе жалко?

— Не надо! - - упрямо повторил Генка и с такой силой потянул к себе трость, что Крысюков выпустил её.

— Да ты сильный... Ну, ладно, отдай.

Крысюков не уходил. Несколько смущённый, он хотел, видимо, объяснить свой поступок.

— Ты ещё мал, товарищ Геннадий из 6-го «в». А вырастешь, узнаешь — зверя палкой учат... Если бы не я, они бы уже давно хвалёного Захаричл разнесли...

Сказав это, Крысюков спохватился: зачем было открывать душу перед каким-то мальчишкой? Оп ведь не поймёт, а услышанное переврёт... Разве кто-нибудь сумеет оценить старания Крысюкова? Никто. А ведь он мечтал стать тоже таким, как Григорий Захарович Зубарев. Не хватило терпения, не нашлось смелости. Да, именно, смелости

При одном виде страшной раскрытой пасти, зелёных глаз тигра Крысюкова вгоняло в холодный пот. Он остался только надсмотрщиком, даже не помощником укротителя... Разве поймёт этот мальчишка, как больно слушать ему гул аплодисментов после каждого выступления Зубарева? Больно, а сделать ничего не может. Вот и вымешает злобу на ни в чём неповинных зверях.

— Понял меня, мальчик?

— Ничего не понял.

— И нечего понимать. — Крысюков, махнув рукой, ушёл.

По дороге домой Генка рассказал укротителю о случившемся. Дядя Гриша внимательно выслушал.

— Ерунду говорил он... — и помолчав, почти весело добавил: - В жизни ещё встречаются такие, да что нам — впервые? Тигра укрощаем, а Крысюкова не сумеем?.. Справимся... Как ты думаешь?

Мальчик кивнул в знак полного одобрения.

Генка так увлёкся цирком, что несколько раз подряд не подготовился к урокам. Один раз как-то сошло, его не спросили, второй раз он с трудом ответил физику на тройку, а сегодня учитель географии Пётр Никодимович поставил ему... двойку.

— Что ж, цирк — дело занятное, — сказал Пётр Никодимович. — Только и географию знать не мешает, иначе, брат, далеко не поедешь...

Генка до слёз краснел под насмешливыми взглядами товарищей, но так или иначе, а поражение пришлось признать. В дневнике впервые в учебном году появилась двойка н — что обиднее всего — за месяц до окончания года.. Однако -это было только начало испытаний.

Домой он решил прийти па час позже, смутно надеясь, что мать уйдёт куда-нибудь по своим делам. Но вышло совсем по-другому: и мать, и отец были дома. Отец уже переоделся в чистую рубаху, как он обычно делал, когда приходил из завода, где работал литейщиком, и теперь сидел у стола, застеленного поверх клеёнки белой скатертью. Мать была на кухне. Оттуда слышалось позвякивание тарелок, ложек, чашек.

Вскоре пришёл и дядя Гриша. Отец пригласил его к столу. Теперь они сидели рядом: смуглый, черноволосый — отец, и седоватый, со спокойным твёрдым взглядом — дядя Гриша.

Генка к столу не спешил. Может быть, о нём забудут, пообедают без него, а он поест и позже и как-нибудь обойдётся без лишних расспросов. Мальчик вышел на крыльцо. Но как нарочно, дядя Гриша начал рассказывать о Генкиных успехах в цирке, и мальчику через раскрытое окно всё было слышно.

— Терпение у него завидное, — слышалось в столовой. — В его годы — это удивительно. Вы знаете, медведь, по его приказанию, часами ходит на задних. Удивительно!..

Отец, видно польщённый, довольно усмехался:

— Иначе, Григорий Захарович, и быть не может. Закваска-то у него нашенская, рабочая. Одно слово, твёрдость характера. Генка, — позвал отец. — Иди-ка сюда, сынок. Где ты там?

— Здесь я...

И вот Генка у стола. По его лицу — смуглому, как у отца, но круглому и курносому, как у матери, по опущенным глазам — нетрудно догадаться: у мальчика что-то не ладно. Отец, словно речь шла о незначительных вещах, попросил показать ему дневник. Генка не двинулся с места.

— Ну, что ж ты?..

— У меня двойка сегодня. — Генка залился краской: покраснели не только пухловатые щёки, но и подбородок, шея и чуть оттопыренные уши. Особенно стыдно было перед дядей Гришей, которому он дал слово учить уроки и, выходит, не сдержал его.

— По какому предмету двойка? — спросила мать, появляясь в комнате. Рукава у неё подвёрнуты по локти, белые полные руки — крепкие, от них не увернёшься.

— По географии... И сам не знаю, как случилось.

— Известное дело! Учитель виноват: знал, чтo ты не готов, а спросил. Правда?

Генка молчал, опустив голову. Отвечать было нечего.

— По географии? — отец переглянулся с дядей Гришей. Укротитель катал по столу хлебный шарик и в разговор не вмешивался.

— А ты, я слыхал, цирком интересуешься? — это снова отец.

— Да, папа, — простодушно ответил Генка, не подозревая подвоха.

— Понятно!.. А знаешь ты, к примеру, где водятся тигры?

— Тигры? — мальчик озадаченно посмотрел на дядю Гришу, но тот сидел так, словно не слыхал, о чём идёт речь. — Я думаю, в лесах.

— Ну, да, конечно, — весело рассмеялся отец. Григорий Захарович еле заметно улыбнулся. А мать, махнув рукой — дескать, разбирайтесь пока сами, мне некогда — ушла на кухню.

— Это что, в географии написано?

— Кажется, — неуверенно ответил Генка. Он не мог вспомнить, где водятся тигры, львы и другие звери, откуда их привозят.

— Я, папа, буду учить географию, — запинаясь, промолвил Генка.

Дядя Гриша ничего не сказал в тот день, но мальчик и так понимал, что он думает: Генке верить нельзя. Это было очень обидно, и нужно было иметь большую силу воли, чтобы взять себя в руки и, позабыв об огорчениях, сесть к столу.

На следующий день Генка никуда не ходил после школы, пока не выучил все до последнего урока.

В цирке шло последнее представление, и Генка решил пойти с ребятами своего класса на этот вечер.

Люда Гуськова, самая большая трусиха в 6-м «в», и Коля Щоголь сидели рядом с Генкой. Люда надоела своими расспросами о медвежонке, и Генка жалел, что сел рядом V ней, но свободных мест уже нигде не было.

Представление, тем временем, шло. Уже побывали на манеже воздушные гимнасты, после них вышли велофигуристы; весь цирк оглушительно хохотал над остротами комика. Наконец после перерыва конферансье объявил:

— На манеже Григорий Зубарев со своими дрессированными тиграми и медведями...

— Вот, сейчас увидите! — взволнованно шепнул Генка. Ему очень хотелось, чтобы дядя Гриша понравился Люде и Коле Щёголю.

Цирк замер, когда в огромной клетке, установленной на манеже во время перерыва, появились три тигра. Они бежали к невысокому седоватому человеку, который стоял, не шевелясь, с одним хлыстом в руках.

Сначала всё шло хорошо. Тигры послушно прыгали с тумбы на тумбу, через кольцо, делали пирамиды. Укротитель поднимал свой хлыст — и они становились на задние лапы и стояли столько, сколько нужно было. Рыча, показывали большие жёлтые зубы.

Потом внезапно по цирку прошёл шум. Сначала лёгкий, как бывает на реке перед бурей. Донеслись приглушённые крики:

«держи», «выскочил». Зрители насторожились, притихли, н среди этой внезапно наступившей тишины раздался оглушительный крик:

— Медведь!..

Некоторые зрители вскочили на ноги, видимо собираясь бежать. Но бежать оказалось некуда: в проходе между манежем и скамейками действительно появился медведь.

Какая-то женщина в ярком платье вскрикнула: «Спасите!» — и упала на руки рядом сидящего совершенно незнакомого ей человека. Один мужчина поднял на голову полы длинного пиджака и присел на корточки. Все замерли.

Генка сразу узнал своего друга.

Медвежонок, видимо, обрадовался, что вышел на свободу. Он стал на задние лапы и приветливо загудел. Может быть, всё быстро и хорошо бы окончилось, но послышался хриплый и злой голос. Генка понял: бежит Крысюков.

Генка в один миг очутился внизу. Он не слышал, как дядя Гриша что-то говорил, приказывал, мальчик никого не видел; перед глазами был медвежонок и занесённая над ним трость. Крикнув «не надо!», Генка повис на руке Крысюкова. Тот, зацепившись за что-то, упал и, падая, увлёк за собой Генку.

Медвежонок услышал знакомый голос, проворно подбежал и мордой ткнулся в плечо мальчика. Крысюков, почуяв над собой дыхание зверя, вскочил на ноги н не мог поверить своим глазам: мальчик спокойно стоял рядом с медвежонком.

— Уберите его! — крикнул кто-то.

— Не бойтесь, он смирный. — Генка, положив руку на шею медвежонка, повёл его к выбежавшему навстречу дяде Грише.

Весь цирк гремел от аплодисментов. Зрители аплодировали Генке Сребницкому, а он, смущённый и довольный, не спеша прошёл по проходу и наступил, будто невзначай, на трость Крысюкова.

Когда подымался по ступенькам в свой ряд, услышал, как Люда говорила какой-то незнакомой женщине: «Это Генка из нашего класса... Он страсть какой смелый и отличник...»

Люда, с нетерпением ожидавшая Генку, участливо спросила:

— Не поцарапал?

— Ну, что ты!.. Он не кошка.

— А почему он выскочил? — спросил Коля.

— Клетку забыли закрыть...

Цирк уезжал в соседний город. На площадку, где раньше стояли будки кассиров, подошли автомашины. На них погрузили тигров, а позже медведей.

Когда на одну из больших открытых машин подняли клетку с медвежонком, подошёл мальчик. Где он был до этого, никто не видел. Через плечо, на длинном ремне, у него висела полевая сумка. Из-под фуражки на лоб выбились растрёпанные почти белые волосы.

Рабочие цирка узнали его: это был Генка Сребницкий. Никто его не остановил; даже Крысюков, показавшийся на выходе, сделал вид, что ничего не замечает.

Мальчик приблизился к машине и, став иа колесо, заглянул в клетку.

— Миша!.. — позвал он так тихо, что никто не услышал его шёпота. Но медвежонок услышал. Он потёрся о железные прутья и тихо, ласково загудел.

— Возьми вот!.. — Генка достал из сумки кусок булки, но медвежонок не стал есть.

— А это будешь? — Генка подал в клетку извлечённые из той же сумки несколько кусочков сахара.

Медвежонок не видел лакомств, он вытягивал к мальчику кудлатую голову, и глаза его блестели, как омытые в воде чёрные камешки.

— Трогаемся, слышь, парень!.. — высунулся из кабины шофёр.

Генка соскочил с колеса. Медвежонок, чтобы лучше видеть мальчика, поднялся на задние лапы, а передними упёрся в прутья.

Машина медленно, плавно покачиваясь на неровных местах, уходила всё дальше и дальше, а Генка ещё долго слышал приглушённый прощальный рёв. Он становился всё тише и тише...

Из цирка выносили какие-то ящики, свёрнутые в огромные грубы ковры, рабочие суетились, но мальчик никого не видел.

Он знал, что пора идти: всё равно в цирк его сейчас не возьмут. На этот счёт Григорий Захарович так и сказал: «Рановато. Главная твоя обязанность теперь — расти и учиться...» Отец с матерью сказали то же самое ещё раньше.

Если бы они знали, как трудно ожидать своего часа. Учиться он, конечно, будет как можно лучше п быстрее, это зависит от него самого, а по географии, если говорить о предметах, он теперь не отстанет, и тигров африканских с уссурийскими гоже не спутает.

Только растёт он очень медленно, почти незаметно; нужно ещё долго ждать, пока он станет совсем большим. Но всё равно терпения, чтобы вырасти, у него хватит.

|