О ПИСАТЕЛЕ АНДРЕЕ ШМАНКЕВИЧЕ

В давние-давние довоенные времена, когда я сам был мальчишкой, среди других книг попалась мне и такая: Андрей Шманкевич, «Кош на перевале». Рассказ. Книга мне понравилась, и я почему-то очень жалел, что ничего не знаю об этом писателе. А книжка запомнилась на всю жизнь, и даже обложка её, скромная, зеленоватая, и то, что она была издана в серии «Книга за книгой».

Так состоялось моё первое, заочное знакомство с писателем Андреем Павловичем Шманкевичем, и, конечно, тогда я не мог думать о том, что когда-то, вот сейчас, буду писать о нём. Тогда я не знал многого и, может быть, самого главного — что вскоре начнутся трудные годы войны с фашистами. И мог ли я предполагать, что после войны буду работать в редакции журнала «Затейник», где именно писатель Шманкевич Андрей Павлович будет заместителем главного редактора.

Кстати, может быть, нынешнему читателю этой книги будет любопытно узнать, что тогда работники детского журнала ходили в весьма необычной одежде: на Андрее Павловиче был морской китель, в котором он вернулся с войны, на мне — старые солдатские гимнастёрка и галифе, и даже наш главный редактор Василий Георгиевич Компанией носил офицерскую форму со следами снятых погон...

В те годы я и узнал автора знакомой мне довоенной книжки «Кош на перевале» Андрея Шманкевича, узнал его и как писателя и как человека очень трудной и интересной судьбы.

Как-то я попросил Андрея Павловича рассказать о себе.

— Родился я на Кубани, в станице Владимирской. Слышал? Детство было голодное, но интересное. С восьми лет работал, жил на самостоятельных хлебах. Матери не было, а отец воевал — сначала в первой мировой против немцев, потом на гражданской за Советскую власть. Я жил по чужим людям. Был и просто беспризорником.

В комсомол вступил с первых дней организации комсомола на Кубани, но по молодости лет потом был переведён в пионеры и уже из пионеров опять в комсомол. Такие были годы...

Вдвоём с приятелем-однопартником перешёл через Кавказские хребты на берега Чёрного моря. С тех пор и стал моря-

ком. Попробовал всё: посудник, матрос, кочегар, котельщик, слесарь, монтёр, качальщик на водолазном баркасе.

В двадцать восьмом году добровольцем ушёл на флот, в школу водолазов. Работал на Чёрном, Балтийском, Баренцевом, Белом морях. Поднимал ледокол «Садко». После несчастного случая под водой, поломавшего сердце, демобилизовался, но водолазом ещё работал на рыбных промыслах Каспия около Баку.

Довелось и в пограничных войсках поработать. Когда срок службы кончился, приехал в Москву учиться на артиста.

До самой войны работал в театре, сначала в Центральном детском, потом в Московском театре сатиры. На фронте был строевым командиром — командиром взвода. Обороняли Москву и гнали немцев от столицы. Наша бригада морской пехоты стала гвардейской. Однако немцы не дали повоевать — пробили голову.

После госпиталя меня направили на Амур в газету «Краснознамённый амурси,». Воевал и с японцами. Брал Харбин...

Писал для радио — две повести: «Партизанские подмастерья» и «Подарок Тома Сойера». Очень жалею, что они не были напочатаны и пропали. Много написал фронтовых рассказов для журнала «Красноармеец»...

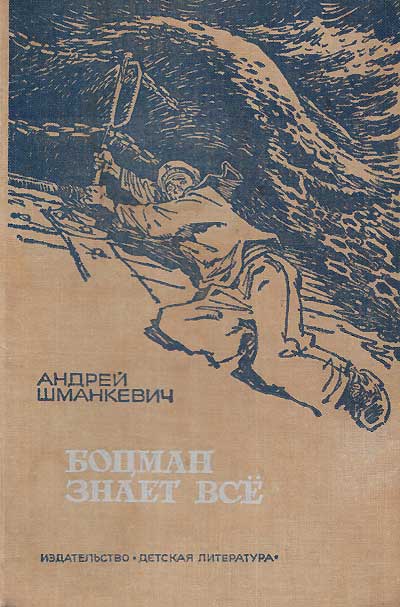

В эту книжку, которая называется «Боцман знает всё», вошли лучшие рассказы писателя. И когда я прочитал эту книжку, то подумал, что не только «боцман знает всё», — писатель, который написал её, тоже знает много, потому что всё, о чём он пишет, он пережил и прошёл сам. Я завидую такому писателю.

Узнав о том, что Андрею Павловичу Шманкевичу исполняется шестьдесят лет, я не поверил этому.

Ну, а если это и так, то пусть писатель будет всегда молод, как сейчас, потому что мы, его читатели, ждём от него ещё немало новых книг — весёлых и грустных, умных и добрых, в общем, таких, какие нам очень нужны.

С. Баруздин

ГОРЬКИЕ КОНФЕТЫ

ы сидели с Борисом Белобрысом под плетнём и с наслаждением грызли морковку. Теперь я уже и не помню: была ли это фамилия — Белобрыс или Бориса так дразнили, потому что он был на самом деле белобрысым. Свидетели нашего пиршества — подсолнухи, кукуруза и широколистые лопухи — стояли молча вокруг и закрывали нас от посторонних взоров. Это было необходимо, так как морковку мы добыли не совсем честным путём. Борисова мать заставила его прополоть бурьян между грядок, но ничего не говорила о прореживании моркови. Это мы с ним сделали по собственному разумению.

— Когда ей просторно, она крупнее растёт, — уверял меня Борис. — Только ты матери не говори... Она страсть как не любит, когда мы самовольничаем на огороде. Вас, говорит, шестеро, и если каждый будет своевольничать, так осенью и собирать нечего будет... Ну да ничего, мы ведь только по маленькому пучочку...

Морковка была ещё мелкая и безвкусная, но я сказал:

— Как мёд...

— Ещё слащс... — не согласился Борис.

— Слаще мёду ничего на свете не бывает! — возразил я.

— Нет, бывает...

— Сахар?

Нет... Не сахар и не леденцы... — ответил Борис и загадочно усмехнулся.

Я начал называть подряд все известные мне в то время сладости.

— Арбуз? Дыня? Груши? Печёная тыква? Нет? Тогда ты просто всё выдумываешь... Нету ничего на сиете слаще мёду, — сказал я решительно.

Борис засмеялся и вдруг огорошил меня:

— А щиколад?

Тут мне пришлось пойти на попятную, и я сказал:

— Так ведь я про то говорю, что мы пробовали сами, а щиколад твой не знаем, как он и пахнет.

— А я знаю, как он пахнет и какой он, — неожиданно объявил мой приятель. — Знаешь, какой он, щи-колад-то? Чёрный и немножко красный. Вот такой! — -Борис схватил и сунул мне черепок от разбитого горшка. — А пахнет он так, что голова кругом идёт. С непривычки ежели...

Я не знал — верить мне или не верить. Сам я ещё ни разу шоколада не видал и представлял его не чёрным, а совсем наоборот, прозрачным, как льдинка, какой-то невероятной сладости, неведомого вкуса...

— Где ты его видел? — недоверчиво протянул я.

— У сладкой барыни, вот где... Ходили мы к ней весной с мамкой. Две десятины-то наши она купила, вот и ходили к ной просить, чтобы хоть исполу нам отдала нашу землю.

Как это — исполу?

— Пополам, значит... Мы будем пахать, сеять, убирать, а ей половину урожая...

— Так зачем же вы продавали? — возмутился я.

— Смотрите на него... Он не знает, зачем люди последний лохмот продают! Сколько нас? Семеро? Семеро... Есть нам что-нибудь надо было зимой? Папаня-то мой пошёл на войну с германцем да и... Вот потому и продали... А барыня не зевает, хапает.

Пришли мы к ней, — продолжал Борис, — сидим н ждём на порожках, когда сама выйдет. Сижу я и не понимаю — пахнет с её двора чем-то таким, что я не успеваю слюни глотать. Посмотрел в ш,ёлочку и вижу — стол огромный стоит под тутовником, а рядом печка. На печке тазище вот такой, как жар горит... За столом ребята сидят, чисто все одетые, по-празднич-ному... А сама барыня берёт что-то ложечкой из сундучков разных, из мешочков, на весах вешает на маленьких и всё в таз сыплет. И ещё пальцем по книжке водит... Я шепчу: «Маманя, колдует барыня...» А она: «Не колдует, а щиколады варит». — «Зачем?» — «Такая, говорит, у неё забава на старости сыскалась. Варит да на ребятах пробует... Может, почудней какой сварить хочет...»

— Ну и что? — поторапливаю я Бориса.

— Потом сняла она таз с печки, остывать поставила. Про нас и не думает... А как остыло — вывалила всё варево на стол и давай месить да раскатывать, вроде как на вареники... Ребят тоже заставила катать... Потом ножом порезала на кусочки и опять остывать поставила. А как остыли... — Борис даже глаза зажмурил, — как остыли, она и говорит ребятам-то: «Ешьте». А сама только махонький кусочек себе в рот положила, жуёт и голову то на один бок наклонит, то на другой...

— Ну, а ребята? Ребята что? — перебиваю я.

— А дурни какие-то попались... Съели по одной и сидят, вроде уже наелись... Мне бы довелось, так я... Но зато, когда барыня к нам подошла, началась потеха! Как набросились они на те щиколады в драку — кто больше в карманы напихает...

— Вот бы нам к сладкой барыне сходить! — сказал я мечтательно.

Борис захохотал и чуть, в крапиву не свалился.

— Да ты на себя сначала посмотри! — хохотал он. — Гость какой выискался! Штаны у него плисовые, пояс с золотым набором...

Остальную одежду Борис описывать не стал по той причине, что на мне, кроме холщовых домотканых штанов, подпоясанных обрывком верёвки, больше ничего не было.

— А руки, ноги-то! Одни цыпки... Отруби да собакам брось, есть не станут! А он туда же, к барыне в гости, щиколады есть...

— Сам же говоришь, что у неё ребята были...

— О! Ребята! Такие, как мы, что ли? Попов Лёшка, дьяконов Сашка, Колька да Серёжка лавочни-ковы и ещё аптекаря сын... Вот какие ребята к ней ходят. А ты носом не вышел! — крикнул Борис, дёрнул меня за нос и перемахнул через плетень.

— Всё равно пойду к ней! — крикнул я ему вслед.

На другой день я утащил свою единственную ситцевую рубашку и отправился в верхнюю часть станицы, за речку. Там жили все наши станичные богатеи. По дороге я часа полтора мыл на речке руки и ноги, даже песком их тёр, но отмыть цыпки было невозможно. Так ноги и остались в цыпках и мелких трещинках, забитых грязью. Ещё шагов за сто от барыниного

дома нос мой учуял такие необыкновенные запахи, что в животе появились колики. Я припустил бегом и припал к первой Же щёлке в заборе.

Борис не наврал. Всё было так, как он вчера описывал. И стол под тутовником, и печка с тазом, и ребята за столом, а барыня...

— Ты чей? — раздалось вдруг у меня над ухом.

В нашей станице, если тебе задавали такой вопрос

на чужом краю, означало только одно — быть тебе битому. Но тогда я не обратил никакого внимания на это и, не оборачиваясь, ответил:

— Ничейкин, вот чей!..

И тут же за это поплатился: чьи-то сильные руки схватили мою голову и так притиснули меня носом к забору,что я свету не взвидел.

— - Пусти! — заорал я.

Но тут случилось совсем страшное: гнилая доска лопнула, обломилась, и я полетел в пролом, прямо под ноги барыне. Барыня закричала дурным голосом, из-под стола на меня бросилось рыжее чудовище с оскаленной пастью. Затрещала моя рубаха...

Барыня отогнала собаку и начала расспрашивать, чей я, зачем попал на этот край. Я честно во всём сознался. Тогда она зацепила меня своим костлявым пальцем за подбородок, долго рассматривала моё лицо и сказала:

— Мужик, а похож на моего Александра... Теперь-то сын уже офицер... Садись!

Так я очутился за волшеб-ньщ столом, рядом с чистенькими ребятами. Впрочем, они сразу от меня отодвинулись, за исключением Лёньки, сына аптекаря. Тот даже подмигнул мне: не теряйся, дескать.

Потом на столе появился противень с конфетами, и барыня сказала мне: «Ешь». И я ел... Первый раз в жизни ел шоколадные конфеты, ел полным ртом, как печёную тыкву, как галушки, как простую картошку. Сначала рот мне обжигала сладость, потом вкус притупился, но я всё ел...

— Легче ты... Плохо будет... — шепнул мне Лёнька.

Когда барыня пошла зачем-то в дом, ребята бросились рассовывать конфеты по карманам. Лёнька крикнул мне: «Не зевай!» Но пока я понял, что надо делать, на противне осталось только две колбаски. Я засунул их в карман.

Барыня вернулась и протянула мне детскую матроску и новые шерстяные штанишки.

— Можешь приходить, — сказала она, выпроваживая нас за калитку.

Бориса я встретил в начале нашего переулка и молча сунул ему под нос конфету. У него глаза стали круглыми, как пятаки.

— Откуси, — сказал я великодушно. — Только из моих рук...

Борис откусил и зажмурился от удовольствия.

— Ладно... Бери всю. Я вон как налопался...

Но Борис не стал есть конфету: он решил поделить её на всех Белобрысов. Ножом он аккуратно разрезал её на семь кусочков, раздал братишкам и сестрёнкам, взял себе один, а последний протянул матери. Но она не взяла.

— Нет, сынок... Не буду я пробовать, — сказала она. — Горькие они, эти конфеты...

— Что ты, маманя! Сладкие-пресладкие, — начали уверять ребята.

— Нет. Горькие они... На слезах наших вдовьих они замешаны, потом нашим пропитаны... Кормильцы наши кровушку свою пролили, а она с вдов их да сирот последнюю рубашку снимает. Землицу, кормилицу, под себя загребает, по миру пускает с сумой...

Борисова мать говорила всё громче и громче, стиснув худые кулаки. Я смотрел на её чёрные губы, на впалые щёки, и мне становилось нестерпимо страшно...

— ...Сынок её Алексашка понаграбил денег в Питере около дворца царёва, а она на те деньги народ в гроб загоняет да щиколады себе варит. Будь она проклята! Чтоб ей слезами нашими захлебнуться!.. Отольются ей наши слёзы... Отольются!

Я выскочил из хаты и бросился бежать. Остановился я только у перелаза через наш плетень. В голове у меня стучало, точно в кузне, к горлу подкатывалась тошнота. В руке я зажимал конфету. От её запаха мне стало совсем плохо.

— Горькие они! Горькие! — закричал я, как Борисова мать, закрыл глаза и швырнул конфету так, чтобы уже не найти. Следом за ней швырнул и свёрток с матроской и штанами.

Наутро я метался в горячке — барское угош,ение не прошло даром. Говорили, что в бреду я кричал:

— Врёшь! Врёшь, старая ведьма! Не похож я на твоего Алексашку-кровопийцу...

САШКИНА ЗЕМЛЯ

ятый день ходили люди толпой за председателем ревкома и землемером по станичным полям. Свершалось революционное дело: земля, которой испокон веков на Кубани владели только казаки, теперь делилась на всех поровну — по количеству едоков.

Ходил в толпе и Сашка, сын почтового конюха. Он то и дело перевязывал узлы на верёвках, которыми были привязаны к ногам отцовские башмаки: размокший от дождей чернозём норовил сорвать их.

— Дождались светлого праздничка, смилостивился господь бог над нами... — истово крестясь, восторженно шептал дед Сивоусенко, Сашкин сосед.

— Держи, дед, карман шире, — подтрунивал над ним кузнец Симанюк. — Смилостивился бы он, кабы мы его вместе с царём да буржуями за бороду не схватили... А молитве я тебя новой научу. Слушай:

Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим: Кто был ничем, тот станет всем!

Сашка перестал возиться с верёвками и подхватил припев.

— А, чтоб тебя! — отмахнулся дед. — И он уже по-новому поёт... Пу и времена!..

Ворчал дед Сивоусенко, но по глазам его Сашка видел, что по сердцу старику новые времена.

Техника раздела земли была несложная. Кто-нибудь запускал руку в мешок, вытаскивал скатанный в трубочку жребий и выкликал;

— Иваненко!

Председатель ревкома смотрел в список и объявлял:

— У Иваненко Макара Петровича четыре едока...

И вот Иваненко брался за конец стальной рулетки

и шёл за землемером по своей земле, отмерять надел, И сердце от волнения колотилось у Иваненко так, что стальная лента вздрагивала.

За пять дней исходил Сашка не один десяток вёрст. Разделили Макруху и Дальние Грушки, нарезали земли на низах, а Сашкин жребий всё не попадался.

— Не было? — спрашивал вечерами отец.

— Не было... — отвечал Сашка и вздыхал. — Да чего ты, папаня, боишься? Если наш жребий останется в мешке даже до самого последнего отмера, всё равно будет... Это тебе не старый режим!

— Так ведь где достанется-то? — волновался отец. — А ежели на Гнилом куту, на солончаке? Что там расти-то станет?

— О, сказал!.. Да тот кут и делить-то не будут, — сердился Сашка. — Председатель говорил...

Председатель об этом ничего не говорил, но Сашка так понимал: не может Советская власть делить Гнилой кут.

Так и было. Не делили Гнилой кут. Прошли его. И вот тут-то и выкликнул дед Сивоусенко Сашкину фамилию. Сашка слышал, а ответить «тут я» не смог: онемел вдруг. Язык прилип к нёбу, горло перехватило, как от простуды.

— Тут он, тут! — пробасил за него Симанюк. — Вот он, меньшой Шестак!

Непослушными руками схватил Сашка конец ленты и пошёл по своей земле.

А когда все ушли дальше, осмотрелся Сашка, сел на меже и заплакал.

— Чего ревёшь? — сердито спросил его невесть откуда взявшийся Симанюк.

— Боюсь... Потерять землю боюсь, — всхлипывал Сашка.

— Вот дуралей! Да как это можно при Советской власти-то землю потерять? Сам не знаешь, что болтаешь.

Солдатской маленькой лопаткой выкопал Симанюк на Сашкином наделе здоровенную букву «Ш», а рядом — ямку.

— Точка, сынок.. Пускай кто попробует отнять эту землю! — Кузнец поднял лопату и потряс ею в воздухе: — Навеки наша — и точка!

Сашка посмотрел на лопату, на крепкую, жилистую руку кузнеца и совсем уже весело крикнул:

— Навеки наша — и точка!

СПАСИБО, ТОВАРИЩ ПЕТЬКА...

ода в горной речке Лабе прозрачна и холодна по утрам. Течёт Лаба с горных вершин Кавказа. Зарождается она малым ручейком, что вытекает из-под ледника, принимает по дороге ещё тысячи своих братьев и сестёр, течёт бурно, пенится на камнях перекатных и даже на равнине не может успокоиться, так светлым потоком и вливается в Кубань — тоже реку горную, быструю, но уже не со светлой водой, а глинисто-мутной.

За что-то обиделась Лаба на станицу Владимирскую, раскинувшуюся садами и хатами по склону бугра, обошла её стороной, на пять вёрст обежала и спряталась в лесу и в кустарниках. В самой станице течёт по оврагам захудалая речка Кукса, да и то не течёт, а больше в запрудах отстаивается. Вот и приходится станичным ребятам, чтобы настоящую речку увидеть, настоящую рыбу поймать, ходить за пять вёрст, на Лабу.

Только Петька Демидов, которому от роду двенадцати ещё нет, но он считает, что ему уже больше, не по своей воле каждый божий день на ту Лабу отправляется: пасёт Петька коней станичного атамана Новака. Батрачит.

Пригонит Петька табун, стреножит или попутает коней, пустит их на лесную поляну у какой-то протоки, достанет из кустов припрятанную удочку и начнёт ловить, укрывшись за кустами. Вода в протоках такая прозрачная, что показываться нельзя: сразу все голавли и плотва разбегутся. Усачей на перекатах легче лиить, особенно сразу же после дождя, но Петьке нравятся проточные плёсы — смотришь через листву орешника и видишь каждый камешек на дне,

каждую травинку, каждую, даже самую малую, рыбёшку. И думается в тишине лучше, не шумит вода и не разгоняет мысли. Правда, мысли у Петьки были такими, что лучию бы сидеть с ними на самом шумном перекате: невесело жилось Петьке, невесёлые и мысли приходили в голову...

Считай, что остался он круглым сиротой. Матери оп не помнил вовсе, родила она его и умерла тут же, а отец только прошлой весной погиб: на пасеке его бандиты за колоду пчёл убили. Только не все в станице верили, что из-за пчёл. Казнили его бандиты-беляки за Василия, за старшего сына, большевика.

Где он теперь, сам Василий? Вскоре после того, как братья похоронили отца, переменилась в станице власть, белые казаки подняли восстание, и красным пришлось с боями уходить куда-то на восход. Остался Петька один в своей хате. Да ведь хату-то с угла есть не начнёшь, вот и угодил в пастухи к Новаку, станичному атаману...

Настя ещё у него осталась, тайная невеста брата — тайная потому, что была она дочкой атамана. Любила она Василия Демидова, а как примирить жениха с отцом, не знала. Один белый, другой красный, отец — казак потомственный, жених — потомственный мужик, а на Кубани считалось позором для девки-казачки выйти замуж за «нагороднего», за мужика. Только разве за богатого...

Прибегала Настя тайком в Петькину хату не столько Петьку пожалеть, сколько выплакаться около него, «сиротинушки», да мужиков поругать: от них водь, по её словам, всё пошло — они пришлые на Кубани, захотели с казаками сравняться, половину земли отнять, поделить казачью землю поровну...

«Дак чего же ты до братки чепляешься, — сердился Петька, — раз он мужик? Он же, по-твоему, ни косить, ни пахать, ни на лошади скакать!»

От этого Настя принималась в голос голосить, знала, что Василь её и косить, и пахать, и на лошади ска-

кать может не хуже, а лучше многих казаков... Где он теперь горе мыкает? Да не сложил ли где свою буйну головушку под казацкой шашкой?

«Не родился ещё тот казак, чтобы нашего Василя мог срубать. Не откована та шашка...» — шипел Петька и кусал губы, чтобы волчонком не завыть.

Вот с такими мыслями и садился Петька с удочкой на берегу лесной протоки. И в этот день он как будто с голавлём разговаривал, а на самом деле говорил, чтобы только к своим мыслям не прислушиваться:

— Ну что ты скажешь! Ходит вокруг да около, а брать не берёт... И что ему надо?

Только хотел было Петька сменить червячка на крючке, как послышался шум за кустами, и на поляну вышли двое — гимназист Колька Чубариков и кадет Сёмка Чеботарёв. Знал Петька и того и другого: из Екатеринодара их принесло, когда в станице белые верх взяли. Сейчас они вроде искали кого-то, всё по сторонам поглядывали с опаской. Гимназист первым заметил Петьку.

— Ты чего тут делаешь? — подошёл он к Петьке.

Петька обернулся:

— Дрова рубаю, сено жую... Тебе дать пожевать?

— Ну, ты! Не очень-то задавайся, а то... — вскипятился гимназист.

Петька посмотрел на него, не поднимаясь с места:

— А то — что?

Кадет вёл себя посолиднее. Вероятно, он считал себя за старшего.

— Отставить! — приказал он, не повышая особенно голоса. — Твои кони?

— Мои.

— Так... — протянул важно кадет. — А тут никто не проходил?

С утра сидел здесь Петька, никого не видел, но ему захотелось узнать, кого эти молодые беляки ищут, и он сказал:

— проходил давеча...

— Матрос? — торопливо спросил гимназист.

— Отставить! — уже резче приказал кадет.

— А откуда я знаю, как его кличут! — пожал плечами Петька. — Может быть, и Матросом...

— Ты дурака не валяй! Что же ты, матроса от другого не отличишь? — подступил к нему кадет.

— Да как же его отличишь? По хвосту или по рогам? Прошёл давеча бычок рябой. Должно, думаю, от стада отбился. Вы его шукаете?

Петька говорил это так деловито, будто и на самом деле видал рябого бычка, однако гимназист почуял в его голосе насмешку.

— Это он на смех нас поднимает... Я вот сейчас покажу ему смешочки!

Гимназист сорвал с себя ремень с литой бляхой и медленно двинулся на Петьку. Петька поднялся ему навстречу, в руках у него была уздечка с коваными удилами. Гимназист сразу остановился, словно на забор наткнулся. У кадета сначала на лице появилось любопытство, но, видя, что его подчинённый непременно будет бит, он опять напустил на себя начальническую важность и лениво приказал:

— Сколько раз мне говорить? Отставить! Я про постороннего говорю. Посторонний тут не проходил?

— Никого я здесь, кроме телка, не видел: ни своего, ни стороннего, — проворчал Петька.

Гимназисту никак не хотелось быть только подчинённым. Он тут же забыл команду кадета и начал сам командовать:

— Так мы его не догоним... Надо реквизировать у этого типа лошадей, вот что я предлагаю!

— Отставить! — крикнул по привычке кадет, но тут же добавил солидно: — Хотя в этом я вижу здравый смысл... А ну-ка, зануздай нам коней! Слышишь?

У Петьки в глазах сверкнули озорные искорки, и он со всей серьёзностью спросил:

— А может, и подседлать прикажете?

— Если есть сёдла... — протянул было кадет.

Но опять встрял гимназист:

— Не видишь, он насмехается над нами! Я сам зануздаю.

Он неожиданно выхватил у Петьки из рук уздечки и побежал на поляну к лошадям. Кадет сдвинул брови, подошёл к Петьке вплотную, скривил губы и, постукивая хворостиной по брючине точно так, как это делают офицеры, процедил:

— Так, змеёныш... Смеяться вздумал! А плетю-ганов ты не хочешь отведать?

, — Я-то не очень хочу, а вот ты, ваше благородие, наверно, выпросишь и для себя и для гимназистика! — усмехнулся Петька и повернулся к кадету спиной. — Бери коней, нуздай, а потом с тобой сам Новак в правлении поговорит. Он вам покажет реквизицию!

Кадета точно подменили. Он отступил от Петьки и спросил:

— А это что, атаманские кони?

— Стрижен по-казачьему, а в конях ничего не понимаешь! У кого же в станице могут быть такие кони? Эх ты, ваше благородие! — закончил Петька, взял удочку, сел на берег и забросил её, делая вид, что больше его ни кони, ни реквизиторы не интересуют.

Но сидеть ему пришлось недолго: за кустами раздался такой отчаянный крик гимназиста, что Петька невольно вскочил и бросился посмотреть, в чём дело. За ним припустился и кадет. На поляне они увидали такое, от чего можно было и со страху и со смеху умереть: лучший скакун, красавец по всем статьям, дончак Васька гонялся по поляне за гимназистом, ощерив зубы, как взбесившийся кобель. Спасало гимназиста пока только то, что дончак был спутан. Гимназист орал й так метался из стороны в сторону, что за ним трудно было уследить. Но было ясно, что силёнок на такую прыть у него осталось немного, и дело могло кончиться очень плохо.

— Ты что же стоишь? — крикнул Петьке кадет. — Останови скакуна!

— Попробуй останови его! Он когда взбесится, так ПС охолонет, пока насмерть не загрызёт. К нему сам атаман п такое время подходить боится! — крикнул в ответ Петька, но всё же бросился спасать не-задачлипого реквизитора. — Стой! Васька, стой! Тпррру... Тпрууу... А ты в воду сигай, в протоку!..

Петька не остановился до тех пор, пока гимназист со нсого маха не брякнулся, прорвавшись через орешник, н протоку.

— А ты чего же не предупредил, что он бешеный?

— Проваливайте-ка вы лучше отсюдова, господа 1км1рошеные! — закричал на кадета Петька, подбирая растерянные гимназистом уздечки. — Форма ему ваша не нравится! Непривычен он к такой форме. Сам атаман боится к нему подходить, когда в форму одет. Понятно? Его у большевиков отбили. Это Василя Демидова конь... Слыхал про такого?

— Что? Форма не нравится? В большевики записался? Ну подожди, вот мы сейчас вернёмся, мы тебе 1К)кажем форму!..

Кадет и гимназист грозились, а Петька смотрел па них, сжимая в кулаке повода уздечек с тяжёлыми удилами. Ему так хотелось пустить их в ход!

— Давайте, давайте, ворочайтесь поскорее! Мне тоже не терпится рассказать атаману, как вы тут над копями мордовали. Небось хотели за Лабу увести? К черкссам? Они хороших коней любят... И матроса какого-то приплели. Не на дурачка напали. Так вот всё атаману и расскажу.

— Ты чего буровишь? — закричал кадет, но в голосе у него было больше страха, чем угрозы. — Про каких это ты азиатов тут сочинять надумал?

— Да про тех самых, что сегодня за Лабой на конях гарцевали да всё на нашу сторону поглядывали. Вот про каких... А раньше их что-то не видать было.

Потом Петька аж ногами дрыгал от смеха, лёжа на траве и вспоминая лица кадетика и гимназиста после истории с лошадьми.

«На рысях подрапали в станицу... Небось на каждый куст с опаской посматривали, везде им азиаты чудились...» — смеялся он.

Но, постепенно успокаиваясь, стал подумывать о том, что, пожалуй, лишку перехватил. Но ему так хотелось припугнуть кадетиков, хоть немного отвести душу! Больше всего Петька ругал себя за то, что упомянул про форму: не любят беляки, когда о форме так говорят. А кадетики ещё и приврут с три короба.

«Побоятся атаману ябедничать, — успокаивал сам себя Петька. — С конями у них промашка получилась... И что за матрос такой, которого они шукают? Откуда взялся? Может, и вправду гуторили по станице, что в воскресенье разъезды наскочили на каких-то вооружённых, пробиравшихся с горных лесов в степи? Бандитами их называли и гуторили, что они бомбами отбились, а потом ушли за Лабу... Может, и в самом деле была такая встреча у беляков, да только не с бандитами?»

Петька долго лежал, ничего не видя, запустшз пятерню в растрёпанные белёсые космы на макушке. Он не обратил внимания на сороку, сорвавшуюся с тревожным стрекотом с сушины на том берегу протоки, не придал значения и тому, что Васька фыркал по-особому насторожённо, — просто подумал, что конь никак не может простить себе, что не сташ,ил с реквизитора его гимназический мундирчик.

Поднявшись, Петька подобрал удочку и пошёл подманывать того самого голавля, что с утра не давал его рыбацкому самолюбию покоя. Голавль взял с первого же заброса. Петька подсек, поташ,ил, но рыбина, чуть только он поднял её над водой, сорвалась.

— Ну что ты будешь делать! Опять сорвалась... Только вроде это не тот был голавль, пощуплее. Тот — что твой генерал!.. А, вон ты где, под лопушком

затаился! Может, от гимназиста спрятался, как тот в воду сиганул? Сейчас я тебе кузнечика поймаю, нацеплю на крючок...

Петька положил удилище, пополз на четвереньках по траве, охотясь за крупным кузнечиком, и чуть было не ткнулся головой в пару порыжевших сапог. Вскакивая, он ещё успел заметить, что головки сапог были перевиты обрывками верёвок и проволоки.

— Ух, лешак, напугал!.. — вырвалось у Петьки.

Перед ним стоял заросший рыжей щетиной человек в фуражке без козырька, в чёрной тужурке с медными пуговицами. Грудь у него была перекрещена пулемётными лентами. На широком чёрном ремне, по обе стороны от бляхи с якорем, висели четыре бутылочные гранаты. Рваные чёрные штаны были заправлены в голенища. Человек опирался на ствол кавалерийского карабина.

— Неужели я такой страшный? — усмехнулся пришелец.

— А то нет! Как бирюк лесной... Чего ты на людей тишком кидаешься?

— Смотри-ка... Я на него кидался! Да это ты на меня кинулся... на четвереньках. Думал, укусишь...

В глазах матроса — Петька, конечно, сразу понял, кто перед ним, — мелькнула такая лукавая искорка, что Петька невольно ответил еле заметной улыбкой.

— Если бы не тишком подошёл, разве бы я испугался? Я бы и настоящего бирюка шуганул от себя!

— Верю. Тем более, что медведей в ваших лесах не водится. Коней пасёшь? Хозяйских? Батрачишь?..

— А исть-то надо! Вот в работники и пошёл. Не идти же по миру куски собирать...

Петька забыл, что обещал голавлю кузнечика, и принялся надевать на крючок нового червя. Червяк извивался, и матрос посоветовал его слегка прихлопнуть.

— Это я и без твоего батьки знаю... Только когда он живой — лучше: он в воде извивается, и рыба думает, что он просто так, без крючка, вот и хватает, — ответил Петька, наживил, забросил и добавил: — Это надо знать, кого прихлопывать и когда прихлопывать!

Матрос опустился рядом с ним, посмотрел на него, прищурившись, и усмехнулся:

— А ты, видать, настоящий рыбачок, парень. Всё знаешь. Только рыбы твоей я что-то не вижу.

— Откуда же ей быть, когда вы тут один за одним мешать приходите, крик поднимаете да ещё вон в воду сигаете! — ответил Петька и, в свою очередь, покосился на матроса, проверяя, как он воспримет его намёк.

Однако ничего на его лице он прочесть не смог — матрос в это время весь подался вперёд, насторожился, точно заметил что-то необыкновенное в глубине протоки. Петька сам глянул туда же и схватил удилище: поплавка на воде не было, леска натянулась и вздрагивала.

— Подсекай! — прошептал матрос.

Петька подсек, но было уже поздно: голавль накололся и выплюнул наживку.

— Эх ты, рыбачок! — в сердцах сказал матрос. — Такую рыбину упустил!

— Так с тобой же заговорился, вот и прозевал! — огрызнулся Петька. — Шляетесь тут...

— Постой, постой... Про кого это ты? Кто шляется? — насторожился матрос. — Вроде я тут один.

— Сейчас один, а давеча ещё гимназист с кадетом приходили. Охотились на кого-то. А ты тоже охотой балуешься?

Лицо матроса как-то посерело, и он с опаской посмотрел по сторонам:

— Да, тоже... охочусь...

— С бомбами?

— С бомбами. По дичи и заряд нужен...

В это время за кустами послышался треск, и матрос вскочил на ноги, вскочил и чуть не повалился снова от какой-то боли.

— Кто это там? — хрипло прошептал он.

— Да это Васька. Не бойся...

— Он что, с тобой рыбачит?

— Тю!.. Конь Васька. Чего ты скривился так? Болит где?

Матрос только молча кивнул головой, посерел ещё больше и, скрипнув зубами, присел и повалился на бок. Петька принялся тормошить его:

— Дядя! Дяденька! Да ты что? Что ты молчишь? Тебе плохо?

Матрос точно уснул, но Петька понимал, что это совсем не сон, ему казалось, что, если он не растор-

мошит матроса немедленно, — тот умрёт. Петька метнулся к кустам, сорвал лопух, свернул из него что-то вроде кулька, зачерпнул воды и, не раздумывая, плеснул в лицо матросу. Тот как будто и не почувствовал ничего, но всё же Петька заметил, как у него дрогнули брови и начала проходить бледность. Заметил он и другое: левая штанина была разорвана, сквозь прореху видна была повязка на ноге повыше колена. Повязка была сделана из полосатой матросской рубахи. Вся она заскорузла от крови.

— Раненый," — прошептал Петька.

— Пить, — еле слышно прошептал матрос и провёл непослушным языком по губам.

Петька снова метнулся к воде с лопухом и направил струйку воды матросу на губы. Тот жадно стал ловить струйку ртом, а когда она кончилась, открыл глаза и попросил ещё.

— А есть ты не хочешь? — спросил Петька.

— Не помню, когда ел последний раз, — попытался улыбнуться матрос, крутнул головой и,; преодолевая боль, сел.

— Ты лежи, лежи... — попытался остановить его Петька.

— Нельзя лежать, мне идти надо... Понимаешь, надо...

Петька схватил торбу, достал из неё хлеб, сало, лук и чеснок, пару яичек и узелок с сушёными грушами: это Настя каждый раз совала ему в торбу еды побольше да повкусней.

— Ешь, всё ешь! Мне ничего не оставляй, у меня вон с утра живот как барабан... Ты мне вот что скажи... не знаю, как тебя кличут, кто ты такой? Что матрос — вижу. Да только и матросы разные бывают, но больше они у красных...

— Николаем меня зовут. А тебя?

— Петром... Ты товариш,?

— Это смотря кому. Тебе вот, Петро, видать, товарищ,, а другому кому — непримиримый враг,

— Да ты не крути, дядя Микола. Ты мне прямо скажи: ты за кого — за царя чи за Ленина? — настаивал Петька, подкладывая матросу еду.

Тот перестал есть, посмотрел на Петьку с улыбкой:

— А чего ты в этом понимаешь, салажонок?

Петька обиделся:

— Не понимаю?! Да я, может быть, больше твоего понимаю! Ты вот скажи мне: за кого Ленин стоит? Ну? За нас стоит, за мужиков и за бедных казаков. Чтобы у нас у всех земля была, надел на каждую душу. Её сколько, земли-то, кругом лежит? Ты только поднимись на гору, на нашу Макруху, да посмотри — что твоё море кругом лежит. А у всех есть надел? Нет... А какая между нами и казаками разница? Никакой... Ленин говорит — все, кто землю пашет, одинаковы. А Ленин и есть самый главный большевик...

Матрос совсем перестал есть, смотрел на Петьку, на то, как он жестикулировал, как собирались морщинки на его лбу, на выгоревшие до белизны брови, сведённые у переносицы, и ему всё сильнее хотелось обнять этого станичного паренька.

— Силён в политике! Кто же это тебе сказал, что я товарищ, и ты так со мной разоткровенничался? — спросил он Петьку и обнял за плечи.

— Кабы ты не товарищ, так не сидел бы здесь с раненой ногой под кустами... Жрал бы теперь в станице вареники так, что на бороде сметана с коровьим маслом мешалась... Мне братка Всё про Ленина высказал. Он тоже большевик. Да и народ так про Ленина гуторит. Не беляки, а народ станичный. Но-вак наш тоже про это знает, знает, чего Ленин хочет, да только без драки он свои сто десятин не отдаст... Он норовит сейчас под шумок ещё себе прирезать клин-другой. Ни коня, ни бычка не пропустит, заберёт вроде реквизиции, а поставит на свой баз... Вон Васька пасётся. Думаешь, он всегда под Новаком ходил? Это братнин конь...

— А брат погиб?

Петька отрицательно покачал головой:

— Руки у них коротки! В Армавире он теперь, наверно, у самого Ленина... Знаешь, как его по станице беляки ловили? Он при отходе отряда из Владимирской ранен был, не смог уйти. Тогда мы его с Настей — это Новакова дочка, только она за браткой сильно убивается — взяли да и спрятали прямо на базу у Новака! Кто его там будет искать?.. Прожил братка там в сараюшке за соломой до самой осени, выходили мы его с Настей, поправился уже, а тут его и заметил сам Новак! Как бросился атаман на улицу, как заорал на всю станицу: «Я товарища поймал! Я Ваську Демидова изловил!..» Только пока он народ свой скликал, братка не стал дожидаться, подался через огороды на ливады, через речку да в кукурузу, а там рукой подать до лесу, который до самой Лабин-ской тянется. И поминай как звали! Не помогли ни эстафеты, ни разъезды... Говорю тебе, в Армавире он теперь, у Ленина...

— Нет, Петро, немного ты ошибаешься. Всё про Ленина правильно говоришь, только не в Армавире он, а в Москве, — начал объяснять матрос.

Но Петька и слушать не хотел:

— Ну да, рассказывай! Бывает он и в Москве, а зараз в Армавире. Люди так говорят... Знаешь, он какой? Подводят ему коня самых лучших кровей, ещё лучше нашего Васьки, он в стремя ногу не ставит. Нет. Прямо с земли как прыгнет — и в седле! Как вылетит он поперёд своего войска да как крикнет — сколько ни есть тысяч в его войске, все услышат: «За мной, товарищи! Долой кадетов и беляков! бея власть Советам! Ура-а-а-а!..» Тебе, дядя Микола, тоже надо до него в Армавир подаваться.

— О том и думаю. Да вот как? — сказал матрос и показал на раненую ногу. — На Армавир мы и пробивались... Остальные, может, и пробились, а меня вот задело... Чтобы другим не пропасть со мной, я и уполз от них. Неделю вот отлёживаюсь по кустам.

— Слыхал я про вашу сражению. Хвалились беляки, бандитами вас обзывали... Надо тебе тикать, сразу тикать. Заметили тебя. Гимназист и кадет в станицу подались за подмогой.

Петька говорил горячо, ухватив матроса за рукав бушлата. По его лицу матрос видел, как он напряжённо ищет выход. А Петька и в самом деле мысленно просматривал весь лес, все дороги, по которым можно было бы направить матроса, и в то же время он ни на минуту не забывал, что матрос с больной ногой далеко не уйдёт от погони — беляки станичные знали и лес и все дороги не хуже самого Петьки. Если матросу не удастся немедленно и быстро перебраться хотя бы в Лабинский лес, что подходит к самой станице Лабинской, то враги его не выпустят отсюда. «А что, если, — подумал Петька, — не в Лабинскую ему сейчас податься?»

— Знаю, Петро, что тикать надо... Покажи дорогу, да только такую... — попросил матрос.

— Не учи, — перебил Петька. Знаю, какую тебе дорогу нужно показать... Ты брод через протоку приметил вон на том конце поляны? Хорошо. За протокой — дубки. Аккурат за ними тропка, по ней и надо пробираться. Она тебя к Бобрышеву хутору выведет. Ты слушай, они тебя к Лабинской кинутся шукать, а я тебя в другую сторону направляю. К горам, откуда вы пробирались... Постой, не перебивай... Обмануть надо беляков. Хутора там нет, сожгли его. Осталась одна сараюшка с сеном... В ней ты, дядя Микола, и будешь меня ждать два или три дня.

— Ведь они могут во все стороны послать людей, Петро. Сараюшку обязательно обыщут... — возразил матрос.

Но Петька снова нетерпеливо его перебил:

— Про ту сараюшку мало кто знает, да и не будут они тебя там искать. На Лабинскую кинутся, уж я так сделаю, что они все дороги на Армавир сторожить поскачут, будь уверен... Ты верхи ездить можешь?

— Приходилось... — ответил матрос, ещё не понимая, к чему клонит пастушонок.

— Тогда бери путо и вяжи мне руки назад.

— Это зачем же?

— Вот не понимает! Вяжи руки, сидай на Ваську и поняй на хутор...

Заметив удивление и растерянность на лице матроса, Петька, довольный, улыбнулся.

— Да ты что, Петро? С тебя твой Новак семь шкур сдерёт за коня! — решительно сказал матрос, с трудом поднимаясь на ноги. — Не могу я так...

— А по-другому нельзя. Если они тебя поймают, так немедля изрубйт на куски... Я-то знаю своих беляков!.. Вяжи! Конь-то не Новака, браткин конь. И я тебе его не насовсем отдаю, братке передашь в Армавире.

— Но что ты им скажешь?

Петька опять хитровато улыбнулся — у него уже созрел, как ему казалось, самый верный план.

— Скажу правду: «Напал на меня матрос, скрутил руки, вскочил на коня, и поминай как звали...» — «А куда он поскакал?» — заорут беляки, а может, и сам станичный атаман. «На Лабинск... Вот по этой дороге поскакал. Он на меня как бирюк налетел, кости чуть не переломал... Я ему говорил, что это не мои лошади, что мне отвечать за них придётся, а он и слушать не захотел...» Новак крикнет: «Вперёд, ребята! Лови матроса! А с этим щенком я дома поговорю!..» И поскачут пустой след распутывать...

Как ни весело описывал Петька всё, что произойдёт, когда обнаружится бегство матроса на атаманском коне, самому матросу смеяться не хотелось.

— Ох, Петро, не к добру ты смеёшься! Боюсь я за тебя. Я же в том сараюшке с ума сойду, если ты не явишься ко времени. Что я буду думать?

— А ты не бойся... Ежели плетью и огреет разок, так от этого не помирают. Да и не станет атаман при людях мальца забижать — постыдится... А дома и

подавно не тронет. Там же Настя, а она за меня что квочка за и,Ы11./10ка сгонт. Дома он только грозится. Настя-то скаженная девка, что хочешь выкинуть может. Л тм думаешь, Новак не знает, что она по братке моему сохнет.-* 1иц,ё как знает... Давай вяжи!

Пеп.ка Просился на поляну, легонько свистнул, и Koiii. гак же тихо заржал ему в ответ. Петька зануздал копя и распутал. Этим путом матрос и скрутил 11еп.ке руки.

— Не больно?

— Вяжи... Тоже мне бандит! Крутит руки, а сам спрашивает, не больно ли! Ты по-настоящему дело делай, чтобы придиру не было. Я ещё мордой об грязь потрусь... Рубаху вот тут, у ворота, располосуй хорошенько. Ну, сильнее... Зашьёт Настя. А теперь садись...

Матрос взял повод, и Васька запрядал ушами, затанцевал на месте.

— Стоять! — окрикнул его Петька. — Не бойся, Васька, дядя Микола на тебе до братки поедет... Ну, кому сказал — стоять!

Но конь храпел, косил глаза.

Матросу удалось сесть только тогда, когда Петька взял повод в зубы и потёрся своей щекой о скулу Васьки.

— Ну, не мешкай, дядя Микола! В случае не приду, сам пробивайся... Пробивайся вот по этой дороге, по которой я беляков направлю. Жди меня на хуторе ровно три дня... Ваську заведи в сараюшку, разнуздай, дай сена... Да только буду я к сроку, обязательно буду!.. А братку встретишь Василя Демидова, коня передашь и поклон от меня и Насти...

Матрос наклонился, поцеловал Петьку в лоб.

— Спасибо тебе, товарищ Петька, — сказал он и тряхнул головой, как будто хотел хоть на минуту отогнать тяжёлые мысли. А потом, натягивая поводья, лся ещё раз и спросил: — А если я самого а Ленина увижу, что ему передать?

— Ленину? — Петька подался вперёд. — Ленину? Одно передай: ждём его. Ой как ждём!.. И поклон ему передай, до сырой земли поклон... А теперь поняй. Время...

Матрос тронул Ваську, и конь с места взял в карьер.

— Ух ты! — невольно вырвалось у Петьки. — Вот поскакал, вот взял с места... Чисто казак! Прощай, дядя Микола, прощай, матрос! Я буду на хуторе к сроку...

МИТЬКА УХОДИТ с ОТРЯДОМ

Головки подсолнухов повернулись вслед за солнцем на запад. Казалось, что, заходя, солнце отразилось тысячами солнц на склоне Макрухи, высокого холма за станицей. Всё застыло, прощаясь с дневным светом. Даже коршун, летящий над делянкой проса в поисках перепелов, почти не машет крыльями. Долетев до края делянки, он парит над подсолнечным полем, но вдруг испуганно взмывает вверх и шарахается в сторону.

Тихо и в станице. Не крикнет петух, не замычат коровы, возвращаясь из стада домой: их сегодня да и вчера никто не выгонял в стадо.

За станицей тишину рвёт выстрел. Трёхдюймовый снаряд, вырвавшись из орудийного жерла, с воем проносится над соломенными крышами хат, садами и огородами и, долетев до станичной площади, со страшным грохотом взрывается у церковной ограды.

Вместе с первым выстрелом оЖили кукуруза и подсолнухи, зашелестели листья, закивали головки, и вот сотни бойцов в линялых гимнастёрках без погон, с винтовками наперевес с громовым «ура» бросились в станицу.

Второй снаряд разорвался у телешовских ворот, обитых листами железа. Он пробил в воротах одну большую дыру и шесть маленьких. Осколком снесло голову уже оперившемуся цыплёнку. Закудахтала квочка, собирая остальных цыплят, а старая Телешиха выскочила из дому и заголосила над убитым цыплёнком, как над родным чадом.

— Маманя! Чи вы с ума сошли? Бегите скорее в хату! Застрелють же вас! — кричала ей рябая дочка, чуть приоткрыв дверь.

Снаряды рвались всё чаще, а Телешиха голосила всё громче. С перепугу ревела старая. Знала: как займут станицу красные и да как начнут станичники сводить счёты с телешовским двором... Большой накопился счёт у станичной бедноты к Телешовым.

Белогвардейцы были застигнуты врасплох. Сухопарый сотник носился по площади на гнедом жеребце с шашкой наголо, но его никто уже не слушал. На бешеном галопе влетали белоказаки на площадь и, не задерживаясь, устремлялись в единственную улицу, по которой можно было спуститься в нижнюю часть станицы.

Около правления стоял старенький автомобиль. В нём сидел бледный полковник, с ужасом смотревший то на косогор за станицей, откуда наступали бойцы-красноармейцы, то на удирающих своих конников, то на рыжебородого казака-шофёра, неистово вертевшего заводную ручку автомобиля. Мотор фыркал, чи-хлл, но не заводился.

Вдруг па косогор вылетели две пулемётные тачан-

ки, развернулись и стали поливать площадь свинцовым дождём.

Та... та... та... — и правленческая вывеска оказалась перечёркнутой.

— Коня! — завопил полковник визгливым голосом, выскочил из машины, вырвал у ординарца плеть и несколько раз хлестнул ею по спине шофёра. — В трибунал его, каналью! — взвизгнул он и стал карабкаться на подведённого скакуна, от страха не попадая носком сапога в стремя.

Ординарец плечом подтолкнул его под толстый зад, и наконец полковник очутился в седле. Не мешкая, он помчался догонять своё «храброе воинство».

— Ату его! Улю-лю! — заорал шофёр, выхватил из-под сиденья винтовку и разрядил всю обойму вслед полковнику и его свите.

Полковник ускакал невредимым, зато жеребец под сотником вдруг сделал скачок в сторону и рухнул. Сотник, перелетев через голову лошади, растянулся на земле и застыл без движения.

Батарейцы белоказаков открыли ответный огонь слишком поздно. Они успели сделать только два выстрела и, бросив пушки, ускакали, чтобы не попасть в плен.

Всё же один из их снарядов разорвался на косогоре. Осколками исковеркало ш,иток пулемёта, убило лошадь и тяжело ранило мальчика-красноармейца.

Бой был скоротечным. Ещё засветло санитары начали уносить на носилках раненых и убитых. На двор к старой Матрёне Кузнецовой въехала тачанка, запряжённая одной лошадью. Молодой конопатый пулемётчик соскочил с неё и помог другому, бритому, в казачьей черкеске, осторожно снять с тачанки раненого мальчика.

Матрёна весь бой просидела на печке, крестясь и охая при каждом разрыве, намертво вцепившись высохшими пальцами в Митькину рубаху, чтобы он не вздумал выскочить из хаты. Как только в дверь постучали, Митька кубарем скатился с печки и распахнул дверь.

— Здравствуйте! — поздоровался конопатый боец. — Раненый у нас. Дозвольте, пока придут санитары, в хату его занести...

— Несите! Ох, боже ж мой, несите... — запричитала Матрёна и стала торопливо разбирать постель, взбивать тощую подушку.

Когда пулемётчики внесли раненого, бабка Матрёна всплеснула руками, да и Митька глазам своим не иоверил.

— Батюшки светы! Да сколько же ему годков будет? — прошептала Матрёна.

Говорит, что четырнадцать, — также шёпотом отпгти,;! пулемётчик в черкеске. — Нас вот не тронуло...

Раненый был без сознания. Он был худ, мал ростом, бледен. Митька подумал: «Нет ему четырнадцати... Нет. А он уже воевать пошёл...»

Конопатый боец привёл доктора.

— Осколок надо вынимать на месте, — решил доктор. — Мамаша, поставь-ка побыстрее самовар. А вы, товарищ Петрухин, бегите за сестрой. И свету, как можно больше свету!

Митька бросился к соседям собирать лампы, хотя у него не было никакой надежды на успех: лампы-то были, но не было керосина. Почти во всех хатах жгли каганцы — черепок или блюдце с маслом и тряпочкой вместо фитиля. Много ли свету от такого светильника?

И вдруг Митька увидел автомобиль, окружённый бойцами и станичниками. Придерживая стекло лампы рукой, он бросился к автомобилю.

— Дядя! Дяденька! — закричал он, стараясь перекрыть шум толпы. — Налейте за ради бога гасу в лампу... Хоть трошки, хоть вот столечко!

Митьку сразу же подняли на, смех.

— Что, насиделся в темноте?

— А може, тебе и весь атанабиль отдать, паря?

— Да не мне это! Не мне! — отчаянно кричал Митька. — Раненого до нас в хату положили. Парубка из пулемётчиков... Доктор будет зараз осколки из него вынать. А не видно при каганце...

Все притихли. Притих и рыжебородый казак-шо-фёр. Он подошёл к Митьке, положил руку ему на голову и сказал:

— Нет, понимаешь, у меня керосину... На бензине штука бегает... Да и того нет. На спирту мы ездили, на перваче-самогоне. Только и этого нет, господа кадеты выхлестали... Но свет будет! Садись в машину, показывай дорогу...

Казак распахнул дверцу, втолкнул Митьку, вскочил сам и крикнул:

Гас — керосин. ,

— Братцы! Пихай машину сзади!

Больше просить не пришлось: десятки ладоней упёрлись в кузов автомобиля, и он покатился прямо к хате бабки Матрёны. В последний момент шофёр включил мотор, и он с ходу завёлся. Два ярких луча от фар упёрлись в маленькие оконца Матрёниной хаты.

— На полчаса хватит, не больше, — сказал шофёр доктору.

— Да, но свет в потолок бьёт, а мне нужно его направить на раненого.

Шофёр только руками развёл: дескать, больше ничего сделать не могу. Тут на выручку пришёл Пет-рухин:

— Зеркало! Есть у вас зеркало?

— У нас нету... — ответил Митька. — У Булавино-вых есть... Большущее...

— Веди! — скомандовал Петрухин.

Операция длилась почти час, и всё это время мотор автомобиля, точно зная, что сейчас всё зависит от пего, работал на полную мощность и зачихал только тогда, когда доктор снял с лица повязку.

У Митьки дрожали руки от напряжения, кружилась голова, и немного подташнивало — он попеременно с Петрухиным держал тяжёлое зеркало, направляя «зайчик» туда, куда приказывал доктор.

Операция прошла удачно, но мальчик потерял столько крови, что доктор прямо сказал:

— Не жилец он на этом свете. Тут и богатырь бы сдал, а он совсем ребёнок...

Петрухин, Митька и Матрёна дежурили у больного по очереди. Только на вторые сутки, когда дежурил Митька, раненый открыл глаза. Он провёл языком по губам, и Митька понял, что он хочет пить, но доктор строго-настрого приказал не давать больному воды. Можно было только смочить губы.

— Нельзя тебе пить. Доктор не велел. Только вот так можно...

Намочив кончик полотенца, Митька приложил его к губам мальчика. Тот жадно облизал губы и снова впал в забытьё. Но скоро он открыл глаза, и Митька опять смочил ему губы.

— Станицу взяли? — еле слышно спросил мальчик.

— Взяли, взяли. Ещё позавчера. Гуторят, что и из Мостовой их вышибли, и с Переправной. Гонят их по Лабе и Лабенку в горы. Они всё побросали и тикают... Тебе больно?

— В груди больно... Печёт... А кто ты?

— Митька я. Матрёнин приёмух. Только она меня Васей кличет... У неё сын был Вася... А тебя как кличут?

— Николаем... А Петрухин? — Мальчик тревожно посмотрел на Митьку. — Петрухин жив?

— Живой! Он тебя до нас и привёз. Убило только лошадь, да пулемёт малость задело. Петрухин чинит его... Зараз придёт.

— А какую убило? Буланую или вороную?

— Вороную. Тебя на буланой привезли... Ты, Коля, помолчи. Доктор не велел тебе много гуторить.

— Третью пристяжную ещё раньше убило... Где теперь таких коней сыщешь? — тихо сказал Коля и закрыл глаза.

Отряду дали передышку, и бойцов расквартировали по станице. За окнами Кузнечихиной хаты и днём и ночью слышался конский топот, разноголосый гомон, стук колёс. От походных кухонь тянуло запахом приварка, почти из всех дворов пахло свежим хлебом: хозяйки пекли для бойцов хлеб, сушили сухари.

Митька почти не отходил от своего нового друга и даже спал тут же, на земляном полу, подостлав охапку соломы. Спал всего по нескольку часов, крепко, но

так чутко, что стоило раненому вздохнуть потяжелее, как он вскакивал и подбегал к кровати.

— Что тебе? Надо чего чи так, приснилось что? — спрашивал он.

И хотя во время перевязок Коля очень страдал, а после них почти всегда терял сознание, Митьке казалось, что он крепнет, поправляется. А когда сознание возвращалось, Коля даже улыбался, виновато глядя на доктора. Тот не выдерживал, срывал с носа очки и торопливо выходил из хаты. Выбегал и Петрухии, тихонько выходила бабка Матрёна, и только Митька оставался у постели, улыбаясь в ответ своему другу. Да, улыбаясь... А вот если бы он выбежал вслед за Петрухиным, то, наверно, завопил бы на всю станицу.

Были они погодки, и судьба у них была как с одной колодки. В штурме последнего эшелона, где-то под Харьковом, мать втиснула своего первенца Кольку через окно в вагон, передала ему грудную сестрёнку Алёнку, а сама попасть в вагон не успела — громыхнул у самого эшелона снаряд, рванулся со станции эшелон... Потом сестрёнку забрала одна молодуха, поделив материнское молоко между ею и собственным сыном, а Кольке, как расписку в приёме, сунула треугольничек красноармейского письма — письма от мужа.

То ей от мужа письмо... — говорил Коля. — Я его

на память, как песню, знаю... Тильки гарна людына може такого лыста до своей дружины написать. Треба думать, шо и дружина теж гарна жинка... — вдруг перешёл на украинский язык Коля. — Вот покончим с беляками, первым долгом явлюсь я до Марфы Степановны по этому адресу и поклонюсь ей в ножки за Алёнку-сестрёнку, а потом уж с Алёнкой подамся в родные края шукать матку с батькой.

А Митьку подобрала бабка Матрёна у пожарного сарая, в который свозили станичники всех беженцев, больных сыпным тифом. Подобрала, принесла на руках в свою хату, может быть самую неказистую во

всей станице, стоявшую на самом пустом дворе, выходила и нарекла Васей. Нарекла в память сыночка Васи, которого так избил сосед Телешов держаком от вил за то, что тот выгнал телешовскую свинью со своего огорода, что, прохворав полгода, мальчик умер...

Где теперь мать с братишками, Митьке было неведомо. Помнил он только, что уже в тифозном бреду отстал от обоза беженцев и пошёл по станице просить Христа ради кусок хлеба...

— А почему же ты, Коль, сразу не поехал сестрёнку шукать? — спросил как-то Митька.

— Так они же под беляками тогда были... Вот потому и воевать пошёл... А ещё песню я услышал...

— Какую песню?

— «Интернационал» называется. Слыхал?

Митька пожал плечами:

— Может, и слыхал, да тиф память отшиб...

— Есть в той песне хорошие слова.

И Коля слабым голосом запел:

Вставай, проклятьем заклеймённый, Весь мир голодных н рабов! Кипит наш разум возмущённый И в смертный бой вести готов.

Он умолк, а потом сказал:

— Я бы всё тебе пропел, да силов сейчас нет... Потом обязательно спою... Когда поют «Интернационал» или играют, так командиры честь отдают, а красноармейцы стоят смирно... Кто не военный, тот шапку снимает, потому что это гимн... Я так думаю, что это сам Ленин его для народа придумал... Я его и играть умею... На сопелке... Вот достань-ка мне её из сундучка...

Митька открыл Колин сундучок и достал завёрнутую в полотенце самодельную дудку-сопелку. Деревянную, некрашеную, с дырочками-ладами. Коля взял инструмент, и в глазах у него блеснул задорный огонёк.

— Петрухин очень любит, когда я играю... — сказал он как по секрету. — Всё жалостное просит... А заиграю жалостное, он щёку подопрёт и... плачет. Смешно. Такой пулемётчик — и плачет. — Но вдруг, посерьёзнев, добавил: — Да оно ведь воевать — не на пру.тике скакать... Сколько уж он на своей тачанке по фронтам мотается... Я У него за второго номера второй по счёту, а ездовой уже четвёртый. Только наша Красная Армия потому и сила, что один... выбудет, а на его место зараз же другой становится... Добровольно становится, а белякам где такого народу взять? Нет, скоро им крышка...

Коля долго лежал неподвижно и молча, с открытыми глазами, потом, вспомнив, что обещал сыграть на сопелке, встрепенулся, приложил пальцы к ладам и взял пищик в гуёы. Только звук получился хриплый и слабый, а пальцы не захотели бегать по ладам. Это так поразило Колю, что он даже посмотрел на сопелку, точно проверяя: да она ли это? Не подменили ли?

— Да не надо, Коль, зараз... Потом сыграешь... Вот Петрухин приварок принесёт, поешь... — стал успокаивать его Митька и осекся: впервые увидел слёзы друга. Они пробились из-под ресниц и потекли по худым щекам...

На третий день была перевязка, и по тому, как вдруг доктор сел на лавку у стены, как упали его большие красные руки на колени и опустились плечи, Митька понял всё. Впервые он выбежал раньше всех из хаты, упал на завалинку и не закричал, не заплакал, а застонал...

Похоронили молодого пулемётчика рядом с Васей на том месте, которое бабка Матрёна для себя берегла.

— Ничего, ничего... — шептала Матрёна. — Мы с Васенькой потеснимся.

Она не удивилась, когда Митька появился на пороге хаты в гимнастёрке. Она без слёз перекрестила его. Видно, все слёзы, отпущенные человеку на его жизнь, у неё иссякли.

Петрухин освободил Колин сундучок и передал Митьке. Вещей в сундучке было немного. То, Гто могло пригодиться Митьке, он положил обратно, а всё остальное отдал Матрёне на хранение. Пулемётчик долго смотрел на треугольничек письма с адресом и на дудку-сопелку, не зная, что с ними делать.

— Петрухин, — сказал Митька, — сопелку ты мне отдай. Попробую, может, и у меня что получится... А письмо положим в сундучок — кто останется, тот и разыщет Алёнку-сестрёнку. Пусть расскажет ей про брата...

Труба заиграла сбор, и Митька занял своё место на тачанке рядом с Петрухиным. Но прежде чем отряд покинул станицу, на площади был митинг. Когда комиссар отряда открыл его, оркестр заиграл «Интернационал». Впервые в своей жизни стоял Митька по стойке «смирно» и вместе со всеми пел:

Никто не даст нам избавленья — Ни бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобожденья Своею собственной рукой...

ВРЕМЕННЫЙ БИЛЕТ

рудно устанавливалась у нас на Кубани Советская власть. Сколько раз взрослые загоняли нас, мальчишек, в подвалы и погреба, когда по станице начинали бить из пушек и пулемётов.

В казачьих краях по-иному люди жили, чем в других местах. У казака надел земельный был немалый, и податей он не платил таких, какие платил обыкновенный крестьянин. Но всё равно и среди казаков были богатые и бедные,

А «мужикам», или, как называли их на Кубани, «иногородним», земли не полагалось, а подати вносить всё равно надо было.

Землю они покупали, если было на что, или пахали, сеяли и жали на землях богатых казаков исполу: собрал урожай — половину отдай хозяину.

Школы тоже были «казачьи» и «мужичьи».

Многие из нас даже в «мужичью» школу не могли попасть — мест не хватало. И пришлось учиться нам у кладбищенского сторожа, спившегося псаломщика, в кладбищенской сторожке.

Классной доски в сторожке не было, и учитель наш прямо на побелённой стене писал углем алфавит, по три-четыре буквы в день.

— Это первая буква, — пояснил он. — Зовётся она «А»... В букваре она вот такая, а писать её надо вот так... А ещё каждая буковка бывает маленькая и большая. Запомнили? А теперь повторяйте за мной хором, как эта буква прозывается...

Он взмахивал руками, как церковный дирижёр — регент, и мы в семнадцать голосов начинали жалобно тянуть это самое «А», точно голосили по всем покойникам, похороненным за стенами нашей «школы». А жалобно голосили потому, что псаломщик обещал каждого, кто не запомнит букву с первого раза, запирать на всю ночь в кладбищенскую часовню. При такой угрозе каждый заголосит...

Бумаги купить было не на что, и скоро все стены в хате у бабки Ковалихи, приютившей меня как сироту, я исписал буквами и цифрами. Бабка не ругала меня. Она даже помогала мне запомнить азбуку. И делала это так старательно, что к первой весне моей учёбы знала не меньше меня, хотя до этого была совсем неграмотная.

Сначала мы думали, что гражданская война — это война между мужиками и казаками за землю. Но скоро и мы, ребята, стали понимать, что это шла война за новую жизнь, ещё не виданную на земле, в ко-

торой все люди будут равны друг перед другом. Узнали мы, кто такие большевики и меньшевики, красные и белые. Красные вместе с Лениным боролись за Советскую власть, за равенство, беляки отстаивали старое — царя и богатеев. Красных называли товарищами. Первое, что они сделали для детей голытьбы, — это перевели нас из сторожки в настояш,ую школу, бывшую «казачью».

Сколько раз наша станица переходила из рук в руки!..

Но вот пришёл день, когда у нас в станице навсегда установилась Советская власть. И слова «товарищи», «большевики» стали для нас привычными. А вот слово «комсомол» пришло к нам позже, чем в большие города.

— Что такое комсомол? — спрашивал я у ребят.

Но они не знали. И только Шурка Румянцев уже

знал, что такое комсомол.

— Коммунистический союз молодёжи — вот что такое комсомол! Это кто из ребят товарищ, кто за Ленина. Вступать нам надо!

И мы после уроков пошли «вступать» в комсомол, потому что давно уже были все «товарищи», «за Ленина», «против царя и всех буржуев», за то, чтобы земля принадлежала крестьянам, фабрики — рабочим. Один только Васька Лунь не знал, идти ему или не идти.

— Не примут меня. Ведь я казак!.. — говорил он, а сам с надеждой смотрел нам в глаза.

Всё разрешил тот же Шурка.

— А ты что, буржуй? Твой папаня разве беляк, а не красный партизан-кочубеевец? Может, ты за царя, а не за Ленина?

— За Ленина, — прошептал Васька.

— Тогда казачество твоё ни при чём! Казаки тоже разные бывают. Кочубей тоже вон казак, только он красный казак! Ясно?.. И ты, выходит, красный. Вон Ванька Головик — мужик, а мы его на порог комсо-

мольский не пустим, потому что он богач. И отец у него богач, и все у них контрики и буржуи. Одних молотилок двенадцать штук, а курей да свиней и не сосчитать. А сами они работают хоть трошки? Батраки за них добро наживают.

Мы смотрели на Шурку как на взрослого — он всё знал. И мы пошли за ним гуськом по тропочке через площадь, прямо к дому, где на двери жирным плотничьим карандашом было написано: «Станичная ячейка комсомола».

— Ждите меня тут! — сказал Шурка.

Мы долго топтались перед этой дверью, пока наконец не вышел Шурка. По лицу его было видно, что дела наши плохи.

— С четырнадцати принимают... — сказал он коротко. — Меня, может, и примут. Я рослый...

Мы молча начали меряться с ним ростом. Выходило, что нам до комсомола не хватало кому три вершка, кому пять. А Лёшику не хватало все десять.

— А если сказать, что нам уже по четырнадцать? — спросил он у Шурки.

— У них за главного Колька Рыбалка... — ответил Шурка.

Вопросов больше не было: Колька знал нас всех. Наши биографии он мог написать и без нашего участия.

Но всё же мы решились. Тихонько открыли дверь и вытерли босые ноги о тряпку. Прошли гуськом в залу и остановились у стола, покрытого куском кумача.

Окончательно оробели мы, когда увидели, что рядом с Колькой сидит незнакомый нам парень, не нашенский, не станичник. На нём была линялая гимнастёрка, такие же шаровары, обмотки и тяжёлые английские ботинки — «танки». На левом боку у него висела казачья сабля, на правом — маузер в деревянной кобуре. А поверх всего этого на правое плечо была наброшена кавказская бурка.

— в комсомол пришли записываться! — догадался Колька.

Он не стал затруднять себя вопросами по нашим биографиям. Задавал только один вопрос, и то с усмешкой:

— Сколько лет?

Мы все отвечали, что нам уже «стукнуло» четырнадцать. Колька усмехался и говорил парню в бурке:

— Смотри, Всеволод! Оказывается, мы годки: одного года рождения, а я и не знал... Бывает же!..

Потом он старательно записывал наши имена и фамилии на листе синей обёрточной бумаги. Парень в бурке смеялся всё громче и громче, особенно когда к столу подошёл Лёшик Середа. Лёшик поступил в школу на год раньше срока. У него от рождения была очень разумная голова на плечах, но плечи его и на вершок не поднимались над столом, за которым сидели Колька и парень в бурке.

И кто бы мог подумать, что он, наш Лёшик, скажет такое, что потом решит нашу судьбу! На тот же самый вопрос: «Сколько тебе лет?» — он твёрдо ответил!

— Одиннадцать, двенадцатый...

Мы все так и замерли, уставившись на него.

— Одиннадцать, двенадцатый, — упрямо повторил Лёшик. — Но я всё равно за Ленина! И папаня мой был за Ленина, и братка старшйй, и дядя Василий!.. И я навсегда за Ленина, за красных. Вот и всё!

Мы хорошо знали, почему Лёшик сказал о родных «были»... Их расстреляли белые...

Парень в бурке перестал смеяться, решительно стукнул шашкой об пол и сказал:

— Записывай! Ведь они же вырастут. Обязательно вырастут! А надо, чтобы они выросли большевиками.

И мы вышли из дома уже с комсомольскими билетами. Правда, это были временные билеты, даже без печати, только со штампом, всё на той же синей бумаге, но на них значилось, что мы приняты в ряды Коммунистического союза молодёжи.

Увы, билеты действительно оказались «временными». Не прошло и несколько месяцев, как всех нас, кроме Шурки, без особых обсуждений на общем собрании комсомольской станичной ячейки перевели в пионеры. Сначала мы было обиделись, но когда узнали, что вожаком у нас будет Всеволод, смирились.

На первом же сборе пионерского отряда в школе Всеволод взял левой рукой кусок мела и написал на доске:

«К борьбе за рабочее дело будь готов!»

Мы хором ответили: «Всегда готов!» — и подняли правую руку в пионерском салюте, как научил нас Шурка.

Всеволод ответил нам тоже салютом, но только поднял он не правую, а левую руку. И тут мы заметили, что под буркой у него вместо правой руки болтается пустой рукав. Позже мы узнали, что руку он потерял на фронте. Но всё равно, даже однорукий, он, наш вожак, всегда был готов к борьбе за рабочее дело.

ПОРТРЕТ

нашего Бориса оказалась художественная жилка. Учитель рисования на первом же уроке сказал, посмотрев на рисунок Бориса:

— Да... Кажется, у этого белоголового что-то есть... Определённо есть художественная жилка...

И мы сразу в это поверили. Поверили, потому что не раз замечали, что видел Борис больше нашего и лучше.

Иногда притихнет он, уставится на какой-нибудь сучок в доске, а потом как расхохочется:

— Смотрите, ребята, какая смешная рожица из доски выглядывает!..

Смотрим мы на тот сучок и ничего, кроме этого самого сучка, не видим. Тогда Борис хватает простую соломинку и начинает нам показывать:

— Да вот же, смотрите! Вот у рожицы нос крючком, вот уши торчком, борода помелом и глаза рачьи...

Ну что ты будешь делать! И впрямь не сучок перед нами, а рожица смешная!

Рисовал наш Борис чем попало и на чём попало. Не было у него ни бумаги для рисования, ни красок, и негде было тогда, в первые годы революции, всё это достать.

Учитель рисования пробыл в нашей станице всего месяц или полтора, пока не освободили его родной город от беляков. Прощаясь, он подарил Борису цветные карандаши и картонную папку со шнурками. В папке Борис стал хранить все свои рисунки. Называлась она у нас «музеем».

В «музее» хранились и наши портреты, выстраданные не только художником, но и натурщиками: наш Борис не признавал никаких перерывов в работе, рисовал за один присест,

Счастлив был всякий, у кого в лице было что-нибудь приметное: нос горбатый или уши торчали, как лопухи. Мне досталось больше всех. Мало того, что у меня на лице, как говорил Борис, «не за что было ухватиться», на него нашёл стих рисовать меня в вечерний час на берегу нашей Куксы, речонки ничем другим, кроме комаров, не прославившейся. Мне тогда показалось, что местные комары не только сами слетелись попировать, но и созвали уйму гостей. Хотелось от зуда по-волчьи взвыть, но я терпел.

Портреты у Бориса получались, как говорили мы, «точь-копия». У Шурки Румянцева, самого старшего из нас, была фотокарточка, а в Борисовом «музее» был его нарисованный портрет. И все мы в один голос заявили, что на портрете Шурка «точь-копия», а на фотографии совсем не то. Шурка — да не Шурка. Парнишка какой-то, похожий на Шурку, надутый, с выпученными глазами...

В «музее» хранились не только наши портреты, но и портреты учителей и всех домашних Бориса, всех его соседей. И вдруг в папке стали появляться портреты совсем незнакомых людей. Правда, у всех у них были усы и бороды, но в то же время это были разные люди.

— Кто такие? — стали мы спрашивать Бориса.

— Потом узнаете, — отвечал он с улыбкой, а на следующий день в «музее» появлялся новый портрет человека с бородкой и усами.

Стали мы замечать, что наш Борис ходит со своей папкой в край станицы, куда ходить в одиночку нашему брату небезопасно: с «низовцами» мы уже давно находились вроде как в состоянии войны.

— Ты бы меня брал с собой, Борис, — сказал я ему. — Всё же не один, в случае чего...

— Ну что же, если тебе охота, пойдём завтра, — согласился он.

Я ожидал увидеть человека с бородой и усами, а встретил нас начисто бритый, худощавый казак в ста-

ром бешмете, в сатиновых шароварах, заправленных в шерстяные носки.

Борис сразу же достал из папки новый рисунок и протянул его казаку. Я заметил, что рука у Бориса при этом дрожала, а на щеках выступил румянец.

Казак долго смотрел на рисунок, потом положил его на стол и сказал, как будто прося прощения:

— Нет, Бориска, и этот не похож...

— Совсем-совсем? — упавшим голосом спросил Борис.

— Совсем, — виновато ответил казак. — Наверно, это невозможно — нарисовать портрет такого человека с чужих слов. Вот если бы ты его хоть один раз увидал, как я, ты бы запомнил его обличье навсегда! Каждую морщинку на лице у него запомнил... У глаз весёлые такие морщинки...

— Вы же ничего мне про морщинки не говорили! — выкрикнул Борис. — Вы же говорили, что взгляд у него суровый, так и пронизывает!

Казак подумал немного, усмехнулся:

— Правильно я говорил! Строгий у него взгляд. Только это тогда, когда он про контру говорит, когда призывает громить беляков, буржуев. А ежели перед ним трудовой человек и он ему про Советскую власть говорит или ваш брат перед ним, ребятёнки, тогда взгляд у него меняется. Глаза становятся добрейшими, сразу морщинки от глаз побегут во все стороны, что твои лучики от солнца...

— Попробую с морщинками... Может, всё же получится, — сказал Борис.

— А кто он такой, кого ты нарисовать хочешь? — спросил я, как только мы вышли на улицу. — Видать, не из наших станичников.

— Портрет Ленина я хочу нарисовать... Владимира Ильича Ленина.

— Что ты, Борис! Как же это ты решился? Не ви дав его ни разу даже на фотокарточке?..

Борис спрятал рисунок и сказал:

— Да понимаю... Не маленький!.. Только очень мне самому хотелось поскорее eixi увидеть!.. Ладно, ты никому пока не говори ничего...

На другой день мы всей ватагой ворвались в Борисову хату: я не сдержал слова и рассказал ребятам о его затее.

— Что же ты, Борис Белобрыс, один за такое дело взялся? — набросился на него

Шурка. — Нам, думаешь, не хочется поскорее увидеть Ильича? Собирайся! В Лабинскую пойдём...

— Зачем? — удивился Борис.

— А затем... Не может быть, чтобы в Лабинской не было портрета Ленина!

И мы пошли за двенадцать вёрст в Лабинскую.

Как всегда, Шурка оказался прав. В Лабинской нам сказали, что над столом председателя ревкома висит портрет Владимира Ильича Ленина. Всех нас в ревком не пустили. В кабинет прошли только Шурка и Борис, да и то лишь после того, как Шурка прорвался к председателю и всё ему объяснил. Мы остались дежурить под окнами и прождали своего художника до самого вечера. Председатель сначала не поверил в способности Бориса. Зато когда Борис закончил работу, председатель пообещал, что, как только управятся с разрухой, он пошлёт Бориса учиться на художника в Екатеринодар, а то и в Питер или Москву...

Было уже темно, когда Борис вышел из ревкома. Однако нетерпение наше было таково, что как только мы вышли за станицу, так по сигналу Шурки броси-

лись стаскивать в кучу сухой бурьян, будылки подсолнуха и всё другое, что могло гореть. Когда наш костёр запылал на всю степь, Борис открыл папку...

Вот он какой, Ленин!

Кажется, больше всего нас поразило то, что Ильич смотрел не куда-то вдаль, поверх наших голов, а прямо на нас. Ну, точно он, увидав нас в степи, подсел к нашему костру и стал всех рассматривать, прежде чем сказать нам что-то необыкновенное, хорошее.

Я, не отрываясь, смотрел в глаза Ильичу, и мне казалось, что в них отражалось пламя костра, а может быть, это в них светилась его доброта, его любовь к людям?

— Борис! — сказал я тихо. — С морщинками!..

— Да... Это потому, что он на нас смотрит... — так же тихо ответил мне Борис.

МЫ СТОЯЛИ ПЕРЕД МАВЗОЛЕЕМ ИЛЬИЧА

Сбылась наша мечта — и не сбылась...

Мы наконец попали в Москву. Но нигде — ни на улице, ни на Красной площади, ни даже в самом Кремле — мы уже не могли встретить Ленина.

— И почему нас не повезли в прошлом году? — сто раз спрашивал меня Борис Белобрыс. — Может быть, и довелось бы увидеть...

Говорят, он тогда уже болел, — отвечал я. — Но может, и довелось бы...

От Армавира до Ростова-на-Дону мы ехали в «телячьих» вагонах. Только те счастливчики, которые сидели у дверей, могли видеть всё, что проплывало мимо нашего «товарника». Мы с Борисом просчитались при посадке: я первым вскочил в вагон и занял два

«спальных» места на нарах, в самом углу вагона. А потом до самого Ростова мы уже не могли подняться со своих мест — так было тесно. Зато от Ростова до Москвы мы не отходили от окон нашего настоящего пассажирского вагона.

В Москву мы ехали на экскурсию. Нас собрали чуть ли не со всей Кубани по одному, по два человека от школы. «Туристов» набралось столько, что, когда мы заявились «стройными рядами с мешками за плечами», как пелось в нашей самодельной песне, на турбазу в Спасо-Песковском переулке на Арбате, на нас замахали руками: база не могла принять и половины наших ребят.

— А нам и не надо койки на каждого... — уговаривали мы руководителей турбазы. — Мы можем поселиться по двое на койку!

В конце концов такое предложение было принято, но и после этого человек пятнадцать остались без места.

— Может, у кого-нибудь есть в Москве знакомые или родичи? — спросили у нас.

Ни родичей, ни знакомых мы с Борисом в Москве не имели, но у меня было письмо от наших соседей к их родичам. На конверте значилось, что они проживают на Второй Брестской улице, неподалёку от Тишинского рынка.

Встретил нас шустрый паренёк наших лет. Он был в синих трусах и в белой рубашке. На ногах у него были коричневые чулки в резинку до колен и новые тупоносые ботинки. На шее пионерский галстук. Встретил он нас так, будто давно ожидал нашего приезда.

— Ни отца, ни мамки дома нет. На работе. А я сейчас бегу в клуб на сбор отряда... Сегодня мы идём на Красную площадь. Потому что сегодня... Хотя чего ради я буду вам всё рассказывать? Снимайте ваши мешки, кладите вот здесь и айда со мной! Там всё увидите. Зовут меня Гришуком. А вас как?

Минут через двадцать мы уже поднимались на второй этаж заводского клуба. То и дело нас обгоняли или бежали навстречу ребята в красных галстуках, одетые вроде нашего Гришука. Правда, не у всех были чулки в резинку и хорошие ботинки. Многие были в тапочках на босу ногу. Девчонки встречались редко, и все они были в синих юбках и белых кофточках.

Только я и Борис отличались от всех. Оба мы были в косоворотках, в чёрных штанах, заправленных на кубанский манер в тёплые носки, и в чувяках. Поэтому все смотрели на нас с любопытством.

Встречные ребята как-то особенно подчёркнуто поднимали руки, отдавая салют. Сначала им отвечал один Гришук, а мы смуш;ённо кивали головами. Но потом Борис тоже неуверенно поднял руку, а за ним и я.

— Так вы что, тоже пионеры? — спросил Гришук.

— Спрашиваешь... — ответил Борис.

— Где же тогда ваши галстуки? — строго спросил наш провожатый.

— Галстуки у нас есть, только они остались в мешках.

— Да разве же можно в такой день без галстуков? Ведь мы на парад идём, на Красную площадь! Нам сегодня звание юных ленинцев будут присваивать... Видели, где я спрятал ключ от квартиры? Бегом домой и обратно!

Это было приказом, и мы со всех ног бросились выполнять его.

Когда, еле переводя дыхание, мы вернулись в галстуках, у заводских ворот пионеры уже строились в колонну. Впереди отряда стоял высокий, ещё белее Белобрыса, паренёк с красным пионерским знаменем, а по бокам, охраняя знамя, пионер и пионерка. Перед знаменем, впереди всей колонны, застыл барабанщик. Меня, как магнитом, потянуло к нему.

— Пристраивайтесь! — услышали мы голос Гришука.

...грянул барабан, и мы пошли. Вначале я хотел было шепнуть Гришуку, что, если барабанщик устанет, я смогу его подменить, но с первых же шагов понял — не мне с ним тягаться.

— Вот это да! — шепнул я Борису.

— Москва... — ответил Борис и добавил: — Композитор!..

Мы проходили мимо Гришуковой школы, в которой учились почти все ребята из отряда. На тротуаре перед школой стояла толпа: мальчишки и девчонки разных возрастов, по-разному смотревшие на нас. У одних в глазах светилась радость, они даже в ладоши хлопали, другие смотрели на нас с завистью.

— Пристраивайтесь! — вдруг крикнул вожатый отряда на всю улицу, и в одном этом слове услышали все — и мы в строю, и те, у школы, — горячий призыв: «Становитесь в наши ряды все, кому дорого дело Ленина! Становитесь, кто хочет строить новый мир, кто хочет счастья людям!»

И отряд наш сразу удвоился, а когда показались стены Кремля, нас было уже втрое, а то и вчетверо больше. По дороге не только вожатый — все мы в такт барабану выкрикивали, как только видели ребят:

— При-стра-и-вай-тесь!

Гремел барабан. Горело под майским солнцем наше пионерское знамя. Мы шагали, не сбиваясь с ноги, и во всю силу своих лёгких оповещали всех, кто смотрел на нас с тротуаров, из окон домов и трамваев, что синие ночи взвились пионерскими кострами, что картошка, испечённая в золе этих костров, «объеденье» и «пионеров идеал». Мы шагали, как шагали красные бойцы в песне «Смело, товарищи, в ногу», чтобы духом окрепнуть в борьбе. Мы обещали «свергнуть могучей рукою гнёт роковой навсегда»...

Пропуская нас, останавливались трамваи и редкие автомобили, извозчики прижимали свои пролётки к тротуарам. В домах распахивались окна, люди выходили на балконы, военные брали под козырёк...

Наконец вот она — Красная площадь и Мавзолей у Кремлёвской стены. На нём строгими буквами написано: «ЛЕНИН».

Вместе с нами на площадь вошли другие отряды. Мимо красного здания Исторического музея проходили краснопресненцы, от причудливого Храма Василия Блаженного шли замосквореченцы... Площадь расцветала знамёнами и галстуками, как весеннее поле маками.

Мы впервые на этой площади, где каждый торец мостовой, каждый кирпич в стенах и башнях — сама история. Сколько мы об этом слышали и читали! Нам хотелось увидеть всё сразу, но мы не могли оторвать глаз от Мавзолея. Как сквозь дремоту, я слышал голос нашего Гришука: