Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

СОДЕРЖАНИЕ

НА СТАРОМ ВЕНЦЕ 7

НОВЫЙ ДОМ 12

СЕКРЕТ 18

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ 23

ГОРЬКИЙ САХАР 31

КАРПЕЙ 39

СТАРОЕ КРЕСЛО 46

НА КОНЧИКЕ НИТКИ 49

ЛУЧШАЯ ОТМЕТКА 53

СОЧИНЕНИЕ 59

ПАПИНА ВИШНЯ 69

В ПУТЬ 74

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА 82

ПИСЬМО 95

СУД 102

НОЧЬ 108

ДОМ ПРОДАН 113

ЛУННАЯ ТЕНЬ 119

ОЛЯ 130

НАВСЕГДА 138

ПРЕКРАСНЫЕ КНИГИ 148

ДЕЛО ВСЕГО НАРОДА 153

ЖЕЛТЫЙ ЧЕМОДАН 163

«ВЕСЬМА ВАЖНО» 168

В ССЫЛКУ 177

500 РУБЛЕЙ 188

ЦВЕТЫ В КАМЕРЕ 192

КОСТРЫ 197

ХИТРЫЙ СТОЛИК 215

НА ОТДЫХ К МАМЕ 227

ДРАГОЦЕННОСТЬ 235

РЕФЕРАТ 242

«ЛУННАЯ» СОНАТА 249

«ДОЛОЙ ВОЙНУ!» 258

Дорогие читатели!

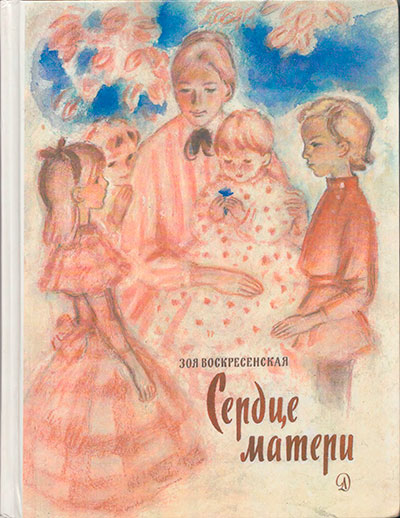

Перед нами повесть писательницы З. И. Воскресенской «Сердце матери» — о жизни матери Владимира Ильича Ленина, Марии Александровне Ульяновой, и семье Ульяновых.

Зое Ивановне Воскресенской принадлежат книги о Ленине: «Сквозь ледяную мглу», «Встреча», «Утро», «Костры», а также повесть «Надежда» — о Надежде Константиновне Крупской; художественно-публицистические книги: «Слово о великом Законе», «Дорогое имя», «Поездка в будущее» и рассказы об октябрятах и пионерах разных поколений — «Девочка в бурном море», «Ястребки», «Консул» — роман о советских дипломатах.

По книгам З.И.Воскресенской поставлены кинофильм «Сквозь ледяную мглу», кинодилогии «Сердце матери», «Верность матери», кинофильм «Надежда», получившие широкое признание у нас и за рубежом.

Писательница Зоя Ивановна Воскресенская — лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

Мама!

Самое прекрасное слово на земле — мама.

Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно.

У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце — в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся равнодушным.

И сколько бы ни было тебе лет — тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь.

«Мамочка!» — ласково называл Владимир Ильич свою мать в детстве.

«Дорогая мамочка», — обращался он к ней в письмах из тюрьмы, из ссылки, из эмиграции.

«Берегите нашу мамочку, не оставляйте её одну», — напоминал он сёстрам и брату.

Мать Владимира Ильича Ленина, Мария Александровна Ульянова, прожила большую жизнь: восемьдесят один год.

Она не состояла в организации революционеров, царские жандармы не заключали её в тюрьму, не угоняли в ссылку. Но она воспитала всех своих детей революционерами, пошла за ними, стала их верным единомышленником и на склоне лет могла сказать: я горжусь своими детьми!

Дети ей отвечали любовью, вниманием и заботой.

В Ленинграде, на Волковом кладбище, на могиле Марии Александровны всегда живые цветы. Люди приносят их в знак благодарности и глубочайшего уважения к великому жизненному подвигу этой замечательной русской женщины, подарившей миру его гения — Владимира Ильича Ленина.

НА СТАРОМ ВЕНЦЕ

Волга течёт на юг, Свияга — на север. Четыреста вёрст упрямо пробирается Свияга рядом с великой рекой, увлекая за собой мелкие речушки, прокладывая свою дорогу к неведомому морю. Но за Казанью Волга преграждает ей путь. Некуда деваться своенравной реке, она смиряется, и теперь уже Волга несёт её воды обратно на юг.

Между Волгой и Свиягой раскинулся город Симбирск.

На Старом Венце, что кручей взвился над Волгой, в конце Стрелецкой улицы стоит двухэтажный деревянный дом и из-под насупленных резных наличников всеми окнами смотрит на Волгу.

В этом доме на втором этаже живёт семья директора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова. Старшей дочке Ане одиннадцать лет, и она главная помощница у мамы: накрывает на стол, моет посуду, нянчится с годовалым братишкой Митей. Саше — девять. Но он рослый, сильный мальчик, может и воды из колодца принести, и нащепать лучины для самовара. И ещё есть обязанность у Ани и Саши — присматривать за младшими: братишкой Володей и сестрёнкой Олей. Оба быстрые, шустрые, не ходят, а летают; глаза устанут следить за ними, особенно за Володей.

Мама больше всего боится, чтобы Володя не прошмыгнул за калитку. Однажды чуть не случилась беда. Аня с Сашей были в гимназии, мама хлопотала на кухне. Выглянула во двор — нет Володи. Выбежала за ворота и чуть не упала от страха. Младший сын её сидел на дороге и играл в камешки, а прямо на него неслась, раскосив налитые кровью глаза, чем-то напуганная лошадь. Володя и крикнуть не успел, почувствовал только, как его обдало жаром, перед глазами мелькнули копыта. Лошадь перескочила через мальчика и поскакала дальше. Мама схватила малыша и плакала и смеялась. И с тех пор всегда волнуется, когда Володя исчезает. А двор у дома крохотный, пыльный, обсаженный редкими акациями. Единственное развлечение — качели.

Аня с Сашей заняты делом — начались занятия в гимназии; они сидят в комнате, готовят уроки. А Володя с Олей качаются на качелях. Володе хочется взлететь высоко-высоко и через забор увидеть светлые воды Волги.

Лицо у Володи разгорелось, на носу ярче выступили веснушки, кудри прилипли ко лбу. У Оленьки разметалась коса, и бант, как цветок, голубеет в пыли под качелями.

— Я вижу Волгу! — кричит Володя. — Я вижу её уже до середины!

Он приседает, сильно толкает доску — Оля на другом конце взлетает вверх, визжит от страха и восторга, поворачивает голову назад: ей тоже хочется увидеть Волгу.

Мама вышла на крыльцо, подозвала малышей к себе, усадила рядом на ступеньку в тени, чтобы остыли, отдохнули. Раскрыла книжку с картинками. Брат и сестра сидят не шелохнувшись, глядят то на картинки, то на мамино лицо и, зажав коленями ладошки, поёживаются, когда мама читает что-то страшное, или весело хохочут — когда смешное.

— А теперь давай играть в буквы, — просит Володя.

Мама вытаскивает из коробки картонные буквы:

— Это буква «М», а это «А». Приложим одну к другой. Вышло «МА». И ещё раз «МА» — получилось «МАМА».

— Вот и я угадала буквы! — Оля проворно складывает слово.

— Тебе, Олюшка, рано учиться, — ласково говорит мама. — Володюшка у нас уже взрослый, ему пять лет.

Но Оля всегда делает то, что делает брат.

И вот уже оба разыскивают буквы и составляют волшебное слово «МАМА».

— Показывай другие буквы, — торопит Володя.

Но мама посылает их играть в кубики. Хватит заниматься науками.

Сделано большое открытие. Теперь слово «мама» можно смастерить из стручков акации, начертить палочкой на песке. Оля выкладывает слово из кубиков. Володя подобрал у крыльца кусочек угля, зажал его в кулаке и думает, где бы ему написать это слово, чтобы всем было видно.

Подошёл к калитке, нажал плечом. Калитка слегка скрипнула и распахнулась. Страшно и интересно. Страшно потому, что налево за высокой каменной стеной стоит тюрьма. Там всегда что-то скрежещет, звякает, оттуда всегда слышатся грубые окрики и печальные песни.

Интересно потому, что впереди Волга — широкая, сверкающая, и в неё смотрится солнце. Рыбачьи лодки, как семечки, рассыпаны по воде, а между ними дымит, пыхтит, вспенивает воду белый пароход.

Володя перебежал площадь. Узкая тропинка огибает утёс и извилистой лентой спускается вниз. Володя приподнялся на цыпочки, аккуратно начертил угольком на камне большие буквы «МАМА».

Теперь это слово, наверно, увидят и на другом берегу. Спуститься бы и посмотреть снизу. Ну, всего несколько шагов…

Сверху с удочками на плечах мчались мальчишки, взбивая ногами клубы пыли, и Володе захотелось с ними. В воду он не полезет. Это мама с папой строго-настрого запретили. Но посмотреть снизу на утёс и самому прочитать «МАМА» можно? Совсем близко увидеть пароход тоже интересно! А если ловко бросить камешек, то он полетит над водой и будет ронять светлые круги и в центре самого большого круга исчезнет. А если поставить ногу к самому краешку воды, то волна лизнёт носок сандалии, и он заблестит, как начищенный…

Вот она, Волга, где-то далеко-далеко, на другом краю, соединяется с небом. А здесь, у берега, наверное, и папе будет с ручками.

Володя оперся ладонями о колени, наклонился — смотрится в воду, ждёт, пока проплывёт рыбёшка или прикатит волна от лодки, и тогда отражение в воде сморщится, глаза и уши запрыгают и расплывутся в разные стороны. Смешно!

Солнце скатилось на край неба и стало растекаться по Волге. У ног Володи заплясали солнечные зайчики. Он хотел зачерпнуть в ладонь зайчика и услышал тяжёлое дыхание. Кто это так тяжело и шумно дышит? Река? Нет, это позади него. Он оглянулся и замер. По берегу медленно двигались бурлаки. Вытянув вперёд подбородки, обросшие бородами, они руками разгребали воздух; обутые в лапти ноги глубоко зарывались в песок.

Почему им так тяжело? Володя пригляделся и понял, что люди запряжены. Так мальчишки запрягают друг друга, когда играют в лошадки. Но это были взрослые мужчины, и им было не до игры. Замусоленные грязные лямки опоясывали им грудь, врезались в тело и сзади были привязаны к толстому канату.

Володя повёл глазами по канату и увидел, что другой его конец прикреплён к огромной барже, нагружённой кулями из рогожи. На барже стоял дом с окнами, и из трубы шёл дым.

Совсем близко от Володи, тяжело ступая, прошёл запряжённый человек. Он облизывал сухие губы и громко, с хрипом дышал. Глаза смотрели и не видели: он чуть не задел Володю.

Бурлаки с трудом передвигали ноги, баржа легко плыла против течения.

Володя вздохнул и оттянул рубашку от груди, словно тоже тащил эту баржу и лямка давила ему грудь. Чьи-то руки схватили его за плечи и подняли в воздух.

— Как тебе не стыдно! — услышал Володя голос Саши. — Мамочка волнуется, мы все тебя ищем.

Усадив брата на закорки, Саша стал подниматься наверх.

— Я пойду сам, — запротестовал Володя и спрыгнул с Сашиной спины.

Взявшись за руки, братья долго взбирались в гору.

Володя оглянулся назад.

Над Волгой плыли кудрявые облака — золотые, красные, сиреневые — и, как в зеркале, отражались в реке. Бурлаков уже не было видно.

У камня, на котором Володя написал «МАМА», виднелась светлая фигура.

— Ма-моч-ка-а! Нашёлся-а! — кричал Саша.

И Володе стало стыдно, что он «нашёлся», а не пришёл домой сам.

— Володя! Как можно? — сказала с укоризной мама.

Сказала «Володя», а не «Володюшка». Значит, очень сердита.

Опустив голову, Володя шагал рядом с мамой.

На площади стало совсем темно. В зарешечённых окнах тюрьмы виднелись круглые пятнышки света. Тюрьма была такая же большая, как баржа. Только она стояла на месте.

На столе шумел самовар. Володя сидел между Аней и Сашей и усиленно дул в блюдце с чаем. Ему очень хотелось, чтобы мама назвала его «Володюшкой», и не терпелось спросить Сашу про бурлаков, но Саша увлечённо разговаривал с сёстрами.

Завтра приедет папа из губернии, Володя должен сам рассказать ему о своём проступке. А это ох как нелегко! Володя тяжело вздохнул.

— Володюшка, закрой окно, стало совсем прохладно, — сказала мама, и в глазах её снова появились весёлые искорки.

НОВЫЙ ДОМ

В то памятное августовское воскресенье день начался необычно. Илья Николаевич ходил по маленьким комнатам квартиры, внимательно оглядывал их, измерял складным аршином длину и ширину буфета, рояля, своего письменного стола, потирал от удовольствия руки и чему-то улыбался в усы. И мама была радостно взволнована.

Дети с недоумением поглядывали на родителей, понимая, что предстоят какие-то важные события.

— Скоро мы переедем в новый дом. Вот где вам будет раздолье! — объявил папа, когда вся семья собралась за столом.

Дети еле дождались конца завтрака.

Папа посадил на плечи Митю, мама взяла на руки Маняшу, и все отправились вниз по Покровской улице.

Калитка открылась в сад. Но разве это был сад? Несколько одичавших яблонь и малинник вдоль забора вперемежку с бузиной и высоким репейником.

Сад отделялся от двора полуразвалившимся сараем и флигелем, возле которого лежало огромное дубовое бревно.

Саше и Володе понравились раскидистые вязы, что росли у кухни, возле конюшни и в центре сада.

Володя мигом оседлал толстый сук.

— Готовый конь с зелёной гривой. Н-но!

Вошли в дом, разбежались по комнатам, аукались, и голые стены отзывались весёлым эхом.

Дом просторный, с двумя застеклёнными верандами, антресолями. Но и семья стала большая — шестеро детей.

Прежде всего решили выбрать папе служебный кабинет. Мама обошла весь дом ещё раз и решила, что для кабинета больше всего подходит комната с пятью окнами, три из которых выходят на веранду и два на улицу. Здесь Илья Николаевич будет встречаться со своими помощниками, принимать учителей, родителей.

Но Илья Николаевич возразил:

— Мне больше нравится средняя комната, а здесь поселится мама.

— В таком случае, это будет гостиная, — решительно сказала мама. — Поставим сюда рояль, дети будут заниматься музыкой, по вечерам можно потанцевать, попеть.

— Наконец-то у нас будет шумная комната! — обрадовались Володя и Оля.

Самую большую комнату отвели для столовой.

— Здесь дети могут учить уроки, играть в шахматы, читать.

— Это будет тихая-претихая комната, — решила Оля.

— Тем более что, когда я ем, я глух и нем, — добавил Володя.

На антресолях, куда вели крутые деревянные лесенки, — четыре маленькие комнаты с низкими потолками; одна из них была, скорее, лестничной площадкой.

— На антресолях разместим детей, — решили родители. — Аня кончит гимназию, будет работать учительницей, ей нужен свой угол. Вторая комната — для Саши; он устроится в ней со своими коллекциями, гербариями, колбами и пробирками. Третья — спальня для малышей.

— Я буду с малышами? — спросил Володя дрогнувшим голосом.

Мама задумчиво посмотрела на сына. Володе уже девятый год. Будущей осенью пойдёт в гимназию.

— Куда же тебя определить — к старшим или к младшим? — спросила она.

— По-моему, Володю пора зачислить в старшие, — рассудил Саша. — Ему нужен свой «кабинет», и я предлагаю устроить его на лестничной площадке.

Володя с благодарностью взглянул на старшего брата.

— Совершенно верно, — обрадовалась мама. — Там уставятся и кровать, и стол, и книжная полка.

Володя горячо обнял маму.

— Что же это получилось? — вдруг забеспокоилась Аня. — Комнаты наверху — для нас, гостиная внизу — для шумных игр, столовая — для тихих, а где же у нас поселятся папа с мамой?

Мама засмеялась:

— О себе я подумала прежде всего. В передней поставим ширму, получится прелестная комната. Из окна чудесный вид на сад, и вы всегда перед глазами. А папа будет спать у себя в кабинете.

Аня с Сашей понимали, что родители прежде всего заботились о них, детях, и не думали о своих удобствах.

Началась весёлая, хлопотливая пора переезда, устройства на новом месте. Пятый раз переезжала семья Ульяновых в Симбирске на новую квартиру, но на этот раз переезжала в свой дом.

Всё свободное от учения время дети проводили за работой в саду и во дворе. Выкорчевали старые яблони и на их месте посадили молодняк. Выдрали лопухи и крапиву, расчистили дорожки. Пришёл столяр, и Саша с Володей помогали распиливать дубовое бревно, твёрдое, как чугун. Работали и рубанком и молотком, и скоро в столовой выстроилось двенадцать тяжёлых, добротных стульев.

Зимой во дворе соорудили снежную горку с ледяным раскатом до самого крыльца, лепили снежные бабы, заботливо окучивали молодые деревца снегом, чтобы они не замёрзли.

Весной сад и двор нельзя было узнать. Ровная площадка во дворе покрылась травой, распушились зеленью молодые деревца, вылезли из земли синие крокусы, белые нарциссы.

В сарае появилась корова Красавка — кормилица детей.

И Саша понял, почему маме так понравился двор и сад, когда они пришли сюда впервые. Мама умела заглянуть в будущее, она тогда уже увидела пустырь, превращённый в прекрасный сад.

В семье Ульяновых наступила счастливая пора.

Мария Александровна сидит у раскрытого окна, штопает рубашку, поглядывает во двор. Старшие дети кончили учить уроки, только Аня в беседке зарылась в книги, готовится к выпускным экзаменам. Из трубы летней кухни валит рыжий дым. Это Саша занимается опытами по химии. В открытом настежь каретном сарае Володя и Митя тренируют мускулы на турнике и кольцах. Маняша сладко спит в тени под вязом.

Мария Александровна вспоминает своё детство — детство без матери. Умный, добрый отец, чопорная, строгая тётка, взявшаяся воспитывать её, Машеньку, и четырёх её сестёр. Жили дружно, росли трудолюбивыми, но без матери — как без солнца. Даже сейчас, когда самой Марии Александровне уже за сорок, ей очень не хватает матери. Навсегда сохранились в памяти мягкая, ласковая рука мамы и глаза, добрые и чуть грустные…

Надвинулись прозрачные майские сумерки. Вернулся Илья Николаевич с учительских курсов. Вся семья собралась за столом.

Наступает самое интересное время. Папа рассказывает о новых школах, о замечательных самоотверженных людях — сельских учителях. После ужина он сядет с Сашей играть в шахматы. Аня с мамой будут решать головоломные ребусы, а Володю пошлют спать. Во всём его приравняли к старшим, а вот спать он должен идти с младшими, в девять часов.

Оля косится на маятник — ему всё равно, о чём рассказывает папа. Похожий на круглую луну маятник раскачивается из стороны в сторону и хоть бы на минуточку остановился. Нет, качается, подгоняет большую стрелку. Скоро она поднимется вверх, как грозящий указательный палец, часы начнут бить девять раз, и уже после этого мама ни за что не разрешит задержаться.

Часы зашипели, и раздался громкий плач.

— Олюшка взвыла, — смеётся Аня. — Значит, пришла пора спать.

Аня берёт Митю и Олю за руки и ведёт в детскую комнату. Володя поднимается к себе в «кабинет». Мама в гостиной раскрывает рояль. Её пальцы быстро-быстро бегают по клавишам, торопят, чтобы дети в такт музыке поднимались по ступенькам наверх. Аня помогает малышам раздеться.

Митя покорно укладывается в кровать.

Оля решительно заявляет:

— Я спать не буду. Буду всю ночь лежать с открытыми глазами, — и тут же, всхлипнув, засыпает.

Володя сидит на кровати и, поддерживая веки пальцами, чтобы не закрылись глаза, слушает мамину колыбельную. Мама поёт:

Володя упёрся локтями в колени, чтобы не соскользнули пальцы, не закрылись глаза. Закроются глаза — перестанут слышать уши. А он так любит мамину песню!

«Какая это тайна? — думает Володя. — Как можно подарить человеку новую силу? Надо спросить маму».

«Нет, нет, спать я не буду. Буду сидеть всю ночь и думать о тайне. Как её подглядеть? Какая она?»

«Нет, нет, спать я не буду. Как хорошо поёт мама!..»

Пальцы устали поддерживать веки. Руки опускаются, ноги скользят по простыне. Володя сваливается на бок и уж никак не может открыть глаза.

СЕКРЕТ

В конце февраля в доме на антресолях поселялся Секрет. Он был беспокойный: стучал молотком, тарахтел швейной машинкой, визжал, как пила, и похрипывал, как лобзик.

Стоило детям в столовой хоть на минуту остаться без родителей, Секрет соединял их головы и начинал таинственно шептать.

С появлением мамы он исчезал, и дети садились по местам с самым равнодушным видом.

Аня, Саша, Володя и Оля дали друг другу слово беречь Секрет и папе с мамой его не выдавать. Здесь же были Маняша и Митя. На Маняшу можно было положиться — ей два года, а Мите хоть и шесть, но он никак не может смириться с тем, что о Секрете не должна знать мама. Вечером Митя не вытерпел, подошёл к маме и прошептал:

— Мамочка, а у нас есть секрет. Хочешь, скажу?

Мама строго посмотрела на младшего сына:

— Нет, я и слушать не буду. Секрета выдавать нельзя, его надо беречь.

По вечерам мама не заходила к детям наверх, чтобы не столкнуться с Секретом. Она сидела в столовой, вязала и улыбалась. Когда Аня попросила разрешения оставить себе деньги, заработанные за уроки, мама не спросила, зачем они ей понадобились. Она даже не заметила, что швейная машинка переехала из столовой в Анину комнату. Папа сидел у себя в кабинете и, заткнув уши, работал, чтобы не слышать, как Секрет прошивает стуком швейной машинки весь дом.

За ужином родители не замечали ни золотистых стружек, запутавшихся в кудрях Володи, ни висевших на шее у Оли прядей цветных ниток, ни забинтованного у Саши пальца, ни перемазанного красками лица Мити. И папе почему-то в эти вечера не хотелось сыграть с Сашей в шахматы…

Только часы ни с чем не считались. Им не было дела ни до какого Секрета. И если бы они не били по вечерам девять раз, мама и не вспоминала бы, что детям пора спать.

Секрет помогал готовить уроки особенно тщательно, он не мог допустить, чтобы из-за него дети схватили, чего доброго, плохую отметку.

Накануне торжественного дня Секрет должен был спуститься с антресолей вниз, и мама с папой ушли к знакомым.

Саша с Володей принялись натирать воском крашеные полы и чистить себе и сёстрам ботинки. И полы и ботинки сверкали, как зеркальные. Аня и Оля крахмалили, наглаживали братьям воротнички, рубашки и себе ленты. Митя наводил порядок в игрушках. Маняша сидела в детской, и, чтобы ей не было скучно, Оля дала ей поиграть своим Секретом. В этот вечер Маняша никому не мешала.

И когда, казалось, всё было готово и до прихода родителей оставались считанные минуты, разразилась беда.

Оля с плачем прибежала к Ане:

— Смотри, что Маняша натворила! Где она только ножницы разыскала?

Аня ахнула, и сёстры побежали к братьям за помощью. Володя увидел заплаканное лицо Оли, вынул из кармана платок, вытер ей слезы.

— Не плачь, — уговаривал он свою подружку. — Саша сейчас что-нибудь придумает.

Саша не умел огорчаться и всегда находил выход из положения, даже когда Секрет, казалось, был непоправимо искалечен.

Саша принялся рисовать. Аня подбирала нитки. Володя вдевал нитки в иголки. Оля вытерла насухо глаза и принялась за работу. Беда была ликвидирована, а Секрет после поправки стал ещё красивее.

6 марта Секрет заставил маму спать дольше обычного, чтобы дети ушли в гимназию до того, как она проснётся.

Уроки в этот день тянулись необыкновенно долго. Зато, когда они закончились и Саша с Володей встретились у Мариинской гимназии с сёстрами, чтоб вместе идти домой, всем им показалось, что солнце светит совсем по-весеннему и улицы сверкают в праздничном инее, а Володя прислушался и нашёл, что галки сегодня поют, как скворцы.

В доме пахло праздником.

Мама, одетая в своё лучшее платье, сидела с папой в столовой и ждала детей. Сверху доносился весёлый переполох.

И вот они, шестеро детей, спускаются по лесенке и тремя парами входят в столовую. Впереди идут Маняша с Митей, за ними Оля с Володей и затем Аня с Сашей. У каждого за спиной Секрет, который они сейчас откроют маме.

Заполнили комнату, остановились. Шесть пар сверкающих глаз с восхищением смотрят на свою маму. Она сегодня такая красивая! Ей так идёт синее платье с белым воротничком и волосы белые, как кружево, над высоким лбом! На лице улыбка, и в карих глазах поблёскивают солнечные искры. Папа в парадном сюртуке стоит за стулом мамы, сияющий, торжественный.

Аня вышла вперёд.

— Дорогая наша мамочка! — говорит она звонким, срывающимся голосом. — Мы поздравляем тебя с днём рождения. Желаем, чтобы ты всегда была здорова, всегда счастлива, всегда улыбалась.

— Спасибо, дорогие мои, спасибо! — И у мамы срывается голос и в глазах блестят слёзы.

— Маняша, иди, — шепчет Аня.

Маняша бежит к маме, подаёт на блюдечке крохотный колобок. Она сама его состряпала.

— Попробуй, — предлагает она маме и живо взбирается к ней на колени.

— Ах, как вкусно! — откусила мама кусочек, а остальное Маняша запихала себе в рот.

Митя, выпятив важно губы, несёт на ладонях конверт, разрисованный диковинными цветами и неведомыми зверюшками. Все самые яркие и весёлые краски и всё своё умение вложил Митя в рисунок. А как старательно выведены на листке четыре слова: «Дорогая мамочка. Поздравляю. Митя»!

Мама прочитала вслух и передала письмо папе:

— Смотри, какое чудное поздравление!

И папе очень понравился Митин подарок.

Оля положила маме на колени думочку. На зелёной подушке, как на лугу, пестрели вышитые полевые цветы и в середине большой красный мак.

— Очень красивая подушка, — залюбовалась мама, — настоящий весенний луг. — Особенно понравился маме мак. — Этот лепесток словно ветром отвернуло, и мак совсем как живой.

У Оли отлегло от сердца: как раз под этим лепестком и была злосчастная дырка, вырезанная ножницами Маняшей.

Маняша взглянула на подушку и уткнулась лицом маме в грудь.

Володя вздохнул. Подушка затмила все подарки. Понравится ли маме его подарок? Он поставил на пол маленький светлый домик с круглым окошечком.

— Мамочка, этот скворечник я приделаю к вязу возле кухни. В нём поселятся скворцы и будут петь тебе песни. Они ведь скоро прилетят.

— Какая прелесть! — обрадовалась мама. — В детстве у меня перед окном был точно такой же скворечник. С тех пор я очень люблю скворцов. Спасибо, Володюшка!

Саша развернул лист белой бумаги и вынул дощечку. Нет, это когда-то была дощечка, а лобзик и пилка в руках Саши превратили её в тонкое кружево с красивыми зубцами и причудливо изогнутыми веточками и цветами.

— Это дощечка для резки хлеба, — сразу поняла мама. — Как раз мне её и не хватало. Но она такая красивая, что, право, жалко на ней резать хлеб. Я буду её очень беречь.

Наконец пришла очередь Ани. Она раскрыла свой секрет. Тёплая байковая кофточка, жёлтая, как цыплячий пух, была отделана коричневым воротником и манжетами. Материю Аня купила на свой первый трудовой заработок. Сама скроила и сшила.

Мама примерила кофточку и не захотела её снимать. Уж очень она ей понравилась.

Где-то хлопнула дверь. Папа засмеялся:

— Это господин Секрет убежал.

И сразу стало шумно и весело. Шестеро детей уселись за стол. На одном конце Мария Александровна, на другом — Илья Николаевич.

— А у меня тоже подарок — всем нам по случаю дня рождения нашей мамочки.

Папа вынул из конверта большую фотографию, на которой была снята вся семья.

Дети вспомнили, как осенью папа водил их всех в фотографию, и как долго их там усаживали и не велели дышать и моргать, и как Маняша испугалась фотографа, когда он накрылся чёрной пелёнкой.

И вот перед ними готовая фотография.

— Как хорошо, что у нас есть мама! — сказал папа. — Она заботится о всех нас и очень нас любит. Скажем ей спасибо за это. И мы все тоже крепко любим её.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ

В папином кабинете Аня и Саша занимаются астрономией. Сейчас они увидят, как ночь сменяется днём и почему наступает весна, а за ней лето, осень и зима.

Вместо солнца светит керосиновая лампа с рефлектором.

Земной шар величиной с Маняшин мячик вращается вокруг своей оси и вокруг солнца-лампы. Совсем крохотная луна, прикреплённая к длинному стерженьку, обращается вокруг земли.

Этот астрономический прибор — теллурий — папа выписал и недавно получил из Петербурга.

— Вообразим, что я на Луне, — говорит Аня. — Я лечу вокруг Земли. — Аня закрыла глаза. — Какая красавица Земля в солнечном свете!

— А ты переберись на другую половину Луны и посмотри, что там, — шутит Саша.

Илья Николаевич сидит рядом, показывает Саше, как надо управлять теллурием.

— Когда-нибудь пытливый ум человека заглянет и на другую сторону Луны, — говорит Илья Николаевич. — А сейчас мы устроим с вами солнечное затмение…

Рядом в гостиной горит только одна настенная лампа над роялем, оставляя большую часть комнаты в полумраке. Окна запушены изморозью. В передней весело потрескивают дрова в печке. Мама с младшими детьми готовится к увлекательной поездке.

Володя бегает из папиного кабинета в гостиную и обратно и не знает, на что ему решиться. Хочется самому сменить зиму на весну, и трудно устоять против соблазна прокатиться на тройке.

Наконец он уступает просьбам младших при условии, что ямщиком будет он, Володя.

Мама, Оля и Митя готовятся к путешествию: сдвинули вместе четыре стула — это сани. Впереди Маняшин высокий стул — козлы. Широкое низкое кресло с тремя зубцами на спинке отлично заменяет тройку вороных.

Володя запрягает лошадей: накручивает верёвочки на зубцы кресла, подтягивает подпруги. А лошади застоялись, им не терпится пуститься в путь. Кучер сердито покрикивает на них.

Мама с Маняшей усаживаются на заднее сиденье, Оля и Митя — на переднее. Оля закуталась в тёплый платок, Митя повязал башлык, Маняша натянула на голову капор. Даже мама повязала голову платочком. Путь предстоит дальний. Мороз лютый. Ямщик подтягивает кушак, надевает рукавицы и спрашивает густым басом:

— Далеко ли ехать, сударыня?

— Сегодня мы поедем в страну Добра и Радости, — отвечает Мария Александровна. — Знаете ли вы туда дорогу?

Володя задумался.

— Кажись, это за Подтянутой губернией, уездом Терпигоревым, Пустопорожней волостью?

— Да, да, — подтверждает мама. — Дорога туда нелёгкая. Мы встретим много препятствий и опасностей. Ну, в добрый час! Закутайтесь получше, дети, — говорит мама, — поднимается ветер.

Оля натянула на самые глаза платок, Митя потуже завязал концы башлыка, и Маняша закрыла уши капором.

— Смотрите, какие мохнатые ели стоят по обе стороны, они закутались в снег, как в вату, чтобы не замёрзнуть. А на пригорке ель совсем розовая — это её закатное солнце освещает. — Мама показывает рукой на окно, разрисованное инеем.

И не тёмная застеклённая веранда, а зимняя сказка возникает перед глазами детей. В белой дымке инея проносятся леса, их сменяют поля, а по ним до самого горизонта тянутся синие дороги.

— Смотрите, — кричит Оля, — солнце из золотого совсем стало красное, на него смотреть можно!

— Быть непогоде, — басит ямщик и постёгивает кнутиком лошадей.

Маняша таращит большие чёрные глаза: где это мама и Оля увидели солнце?

— Смотри-ка, Маняша, из-под ёлочки выпрыгнул зайчик. — Мама показывает в сторону фикуса.

— Не вижу, — простодушно отвечает Маняша.

— Ну как же не видишь? — удивляется Митя. — Он на двух лапках сидит, передними мордочку моет.

— Он какой, серый или белый?

— Белый как снег, а ушки у него розоватые, — фантазирует Оля.

— Теперь вижу, — покорно соглашается Маняша, поглядывая на фикус, — только ушки у него зелёные.

— Н-но, милые, н-но, вороные! — покрикивает ямщик и оглядывается на пассажиров. — Сейчас через огненную реку переезжать будем, только отважные могут перебраться через неё, трусливые пусть заранее выходят.

Дети смотрят на маму. Митя говорит:

— Мамочка, вчера няня меня куриным пером пугала, такая страшная большая тень ползла на стене, а я закрыл глаза и не испугался.

— Ну, вот ты и стал смелее, — говорит мама, — сумеешь через огненную реку переехать.

Володя обернулся и, прищурив левый глаз, внимательно посмотрел на Олю.

— Может быть, барышне страшно, она не поедет дальше? Вон красный туман над рекой, сейчас мы ринемся в пламя.

— Я не страшусь! — гордо ответила Оля.

Митя вобрал голову в плечи, закрыл лицо руками, ямщик погнал лошадей во весь опор, и вот уже вокруг ревёт пламя, спирает дыхание, огненные языки тянутся к лицу и рукам.

— Н-но, милые, н-но, вороные! — Ямщик разгоняет дым и пламя перед лицом, что есть силы стегает лошадей. — Ну, вот и проскочили огненную реку!

Все облегчённо вздыхают.

Теперь Митя твёрдо знает, что ему нечего бояться тени какого-то куриного пера.

— Нам бы засветло проехать мимо башни Змея Горыныча, — беспокоится мама. — Он видит только ночью. У него один глаз, и тот загорается, когда восходит луна.

— Ямщик, мы проедем башню засветло? — опасливо осведомляется Митя.

— Приложим всё наше старание, — отвечает ямщик и вдруг натягивает вожжи: — Тпру-у, тпру-у!

— Почему остановились? — спрашивает Мария Александровна.

— Пристяжная распряглась. Вот подтяну хомут, почищу под дугой бубенчики, чтобы веселее звенели, и поедем дальше. — Володя подтянул верёвочки на крайнем зубце кресла. Взобрался на козлы, погоняет лошадей.

— Сорока на сучке сидит, нас в гости приглашает, — подмечает Митя.

— Лисица её под деревом караулит. Ишь, плутовка, как хвостом машет, — добавляет Оля, — ласково так машет, но ты, сорока, ей не верь…

— Я вижу, белочка на дерево карабкается, — придумывает уже и Маняша, — карабкается, как наша Оля.

— Н-н-но, милые, н-н-но, вороные, живей! Овса, что ли, не ели? Держитесь крепче, господа хорошие, сейчас под горку понесёмся! — кричит ямщик.

Седоки схватились за спинки стульев, ветер в лицо бросает пригоршни снега, слепит глаза, но вот лошади вынесли сани в поле, побежали рысцой.

— Солнце скрылось, взошла луна. — Оля зачарованно глядит в потолок.

— Я вижу звёзды! — убеждённо говорит Митя.

— Видите большой ковш наверху, что это? — спрашивает мама.

— Большая Медведица, — хором отвечают Оля, Митя и Володя.

— Я не хочу медведицу, я хочу медвежонка, — заявляет Маняша. — Где он?

— А вот и медвежонок! — прыгает от радости на сиденье Оля. — Вылезает из берлоги, протирает глаза. Слышите, как ревёт?

— Слышу, — испуганно шепчет Маняша.

— А что это за огоньки мелькают? — спрашивает Оля, поглядывая в переднюю, где на крашеном полу пляшут отсветы огня от печки.

— Это светятся папины школы, — отвечает мама.

— Вот мы проехали деревни Заплатово, Дырявино, — объясняет ямщик. — Чуть подале за ними будут Разутово, Знобишино, а под горой Горелово, Неелово…

— …Неурожайка тож, — заканчивает Оля знакомые стихи Некрасова и, вглядевшись вдаль, спрашивает: — Что это за зарево над лесом?

— Это горят зубцы на башне Змея Горыныча, — отвечает мама.

Оля вскрикивает, кувырком слетает со стула и проворно отползает в тёмный угол комнаты.

— Ямщик, остановите лошадей, девочка из саней выпала, — тормошит мама за плечи Володю.

Он с трудом останавливает разогнавшихся лошадей, спрыгивает с козел, привязывает вожжи к дереву и, поставив козырьком ладонь над глазами, пробирается сквозь метель, идёт разыскивать девочку. И вдруг раздаётся тягучий страшный вой.

— Это наш Володя воет! — Маняша захлопала в ладоши.

— Нет, это волки, — догадался Митя. Он закусил зубами палец и отчаянными глазами следит за ямщиком. — Ямщик, держитесь правее, девочка лежит под ёлкой. Волки идут прямо на неё! — почти плачет Митя.

Ямщик пробирается через густой кустарник, сугробы под ногами всё глубже. Даже Маняша стала беспокоиться и поторапливать его. Наконец ямщик разыскал девочку; она уже замерзала в снегу. Он поднял её, обнял за плечи, тащит к саням, оттирает ей снегом руки, а волки вокруг воют всё громче и громче.

— Волки… — стонет Оля, — чуть не съели меня. Голодные, худые, жёлтыми зубами лязгают, глаза зелёным огнём горят.

— Один… два… три… — считает Митя. — Сейчас я их убью. — Он вскидывает воображаемое ружьё на плечо, прицеливается. — Бах!.. — кричит он. — Упал, упал, задрыгал ногами. Бах! Второй под горку кубарем покатился!

— Бах! — не выдерживает ямщик. — Третьего, матёрого, я убил!

— Володя, ты же ямщик. У тебя нет ружья, — напоминает Оля.

— В такую дальнюю дорогу ямщик может взять с собой ружьё, — возражает мама. — У нас очень хороший кучер, смелый и добрый. Видите, как он умело правит лошадьми. Удалось бы ему проскочить башню Змея Горыныча, а там недалеко и до цели.

— А какая она, страна Добра и Радости? Мамочка, расскажи! — просят дети.

— В этой стране живут сильные, красивые люди. Они не знают, что такое ложь, трусость, зависть. Им неведомы болезни, войны, голод, им раскрыты все тайны мира. Они научились управлять солнцем, силами природы, их главные правители — Разум и Дружба.

Кучер опустил вожжи, повернулся и блестящими глазами смотрит на маму, подперев руками голову.

— Мамочка, а почему эти люди не могут сделать счастливыми всех? — спросил он.

— Вот когда будет побеждён Змей Горыныч, тогда люди этой страны подарят всем счастье.

— Володя, — с упрёком говорит Оля, — ты всё время забываешь, что ты ямщик. Гони лошадей, не то попадём в лапы к Змею Горынычу.

— Н-н-но, голубчики, н-н-но, милые! — Володя прищёлкивает языком. — Сударыня! — вдруг поворачивается он к Марии Александровне. — Дальше пути нет. Слышите, как храпят кони? Поднялся буран, зги не видно.

— Может быть, повернуть обратно? — спрашивает мама, обращаясь к детям.

— Нет, нет! — кричат Оля, Митя и Маняша.

— Обратного пути нет, — басит ямщик, — все дороги за нами замело. — Он приподнялся на козлах, вглядывается вдаль. — Сюда бредёт Змей Горыныч, — фантазирует Володя, глядя на рояль. — У него три ноги, в пасти несметное число белых и чёрных зубов и огромный огненный глаз. Он бредёт и лижет землю, а позади него мёртвый след тянется. Мужчины, выходите из саней, встретимся с врагом…

Из саней выпрыгнул Митя. Володя разочарованно посмотрел на него.

— Оля, ты тоже будешь мужчина, — сказал он сестре.

За Олей потянулась Маняша.

— А вы женщина, — сказал ей ямщик, — сидите с мамой, мы будем вас защищать.

На крышке рояля трепетало отражение от лампы. Но это был уже не рояль, это был Змей Горыныч о трёх ногах, и в его раскрытой пасти сверкали белые и чёрные зубы.

— Вперёд! — крикнул ямщик. — Оля, поражай его в пасть, я отрублю ему заднюю лапу. Ого-го-го!

Володя, Оля и Митя с воплями ринулись навстречу врагу. Маняша прыгала в санях, ей тоже хотелось вступить в бой.

Шум сражения оторвал Сашу и Аню от солнечного затмения. Даже папа не мог усидеть у себя в кабинете.

— Сударыня! — крикнул из-под Змея Горыныча кучер. — Укройте вашего ребёнка. Змей Горыныч может его ослепить!

Папа занял позицию за фикусом — заряжал воображаемую пушку.

— Р-р-раз! Р-р-раз! — поражал врага Володя.

Внезапно руки его рванулись к толстой ножке рояля — это его схватил Змей. Володя извивался, отчаянно отбивался ногами, старался высвободить руки из лап чудовища.

Саша подполз под рояль и стал наносить Змею удары в брюхо.

Оля положила пальцы на клавиши и завопила:

— Змей Горыныч укусил меня за руку! Я тяжело ранена!

Аня отвела раненую к саням, а сама кинулась помогать товарищам. Но Оле скучно было сидеть в санях, и она снова вступила в бой, воюя левой рукой.

— Бу-ум! — раздалось из-за фикуса, и папа хлопнул бумажной хлопушкой.

О, это был меткий удар!

— Папа выбил Змею глаз! Ура-а-а! Ура-а-а! — кричал Митя.

— Молодец наш папочка! — похвалил нового бойца ямщик.

Саша помог Володе высвободить руку, и они вместе отрубили Змею Горынычу лапу.

Маняша соскользнула со стула, побежала добивать Змея.

Мама села за рояль и стала импровизировать музыку боя.

…Вот он, Змей Горыныч, надвигается, огнедышащий, страшный. Против него идут люди с чистыми сердцами… Пальцы быстро бегают по клавишам. Удар! Ещё удар!.. Змей стонет… ухает… корчится… подыхает…

Сильные аккорды на басовых клавишах.

— Совсем подох… — смеётся Володя, вылезая из-под рояля.

Папа опустил за шнур лампу-молнию и зажёг её. В гостиной стало светло и празднично. Змей Горыныч исчез.

Мамины руки ведут на рояле мелодию чистую, светлую. Усталые бойцы стоят вокруг мамы, сидят у её ног и чувствуют себя очень счастливыми.

КАРПЕЙ

Аня проворно обрывала мелкие ягоды.

— Я как в малиновое варенье попала. Ты чувствуешь, какой чудесный запах?

Саша не отвечал. Он охотился за бабочкой. Такой в коллекции у него не было. Алые крылья с чёрными пятнами мелькали перед глазами. Но едва Саша поднимал сачок, бабочка исчезала и, словно дразня и увлекая, появлялась в чаще малинника. Саша упорно пробирался за бабочкой, царапая руки и лицо о колючие кусты. И вот она уже бьётся в сачке.

Подошла Аня с корзиной, полной ягод.

— А у тебя пусто?

Саша только сейчас вспомнил, что обещал принести Мите целый туесок малины.

— Я быстро соберу, — сказал он смущённо.

Аня помогала брату наполнить туесок.

В малиннике было душно, парило. Кусали комары.

— Хорошо, что Володю с собой не взяли, — сказала Аня, обмахиваясь веткой. — На него комары набрасываются, как на сахар.

— Его даже малина не соблазнила, когда он вспомнил, сколько здесь комаров, — засмеялся Саша.

Неожиданно над головой загрохотал гром. Наползла чёрная туча.

— Пойдём скорее, — заторопился Саша, — не то промокнешь и опять будешь кашлять.

— Давай лучше под деревом постоим: всё равно до дома добраться не успеем.

— Нет, мы переберёмся на другой берег Ушни и зайдём к Карпею. Это близко.

Выбрались из малинника, сбежали по крутому берегу к реке, где у ивы была привязана лодка. Река потемнела, сморщилась. Туча сизым крылом закрыла солнце.

От берега до избы Карпея бежали по лугу, перепрыгивая через ряды скошенной травы.

Карпей ещё в окно увидел детей и широко распахнул дверь в избу.

— Добро пожаловать, дорогие гости! Вовремя приспели.

Карпей был охотник и рыболов. Жил бобылём. В хате у него стояли стол да скамейка, зато стены сплошь были увешаны пучками трав, сетями, вершами, капканами. В избе пахло свежим сеном.

Ульяновы любили этого статного, красивого и доброго старика. Илья Николаевич называл его поэтом в душе. Карпей прожил долгую жизнь, много видел и умел хорошо рассказывать.

— Вовремя приспели, — повторил Карпей. — Я только что из лесу воротился, мёд добывал.

Карпей принёс из чулана деревянную чашку, полную коричневатых медовых сотов.

Аня и Саша макали куски хлеба в мёд и, запрокинув головы, ловили ртом золотистые капли.

Дед Карпей взглянул в туески, похвалил — хорошую малину собрали.

— А какой сегодня день-то? — хитро прищурившись, спросил он.

— Четвёртое августа, — ответили разом брат и сестра.

— Вот то-то! Сегодня день Авдотьи-малиновки. Аккурат в этот день малина доспевает. Потому и удача вам.

За окном лил дождь, шумный, светлый.

— Ишь, припустился, — прислушался Карпей.

Аня выглянула в окно. Сквозь сетку дождя за Ушней видно освещённое солнцем поле.

— Грибной дождь!

— Ан нет! — возразил Карпей. — Грибной дождичек мелкий, тёплый, с парком, а этот с холодком. Грибной дождик позавчера сеялся. Сеногноем его ещё зовут — много сена губит. А этот дождь спорый, значит, скорый.

— Когда мы за грибами пойдём? — спросила Аня, страстная грибница.

— Денька через два. Самая пора маслятам. В бор пойдём, сосны там прямые, словно свечки стоят, под ногами мох, как перина.

Дождь действительно закончился быстро.

— Я вас через Ушню провожу, — сказал дед. — После дождя река бурливая, не ровён час, душегубку опрокинет.

Саша разулся.

— Я пойду босиком, а ты в лодке мои сухие сандалии наденешь, — сказал он сестре.

Аня попыталась возражать, но Саша сумел убедить, что это устраивает именно его — походить по мокрой траве босиком…

Карпей и Саша вели лодку против течения. Густые заросли ивняка сменил сосновый бор, звонкий, как гусли. Дождя здесь не было, но парило, пахло смолой и земляникой. За лесом раскинулось поле, а через него пролегал Владимирский тракт.

Карпей вгляделся в пыльное марево и велел Саше подгребать к берегу.

По Владимирской дороге медленно двигалась группа людей.

— Святая Владимирка, людскими косточками мощённая. — Карпей снял картуз, перекрестился. — Сколько каторжников по ней в Сибирь прогнали! Тыщи. Не многие обратно воротились… Гляньте, как они скованы промеж себя.

Каторжан было двенадцать человек, шли они по двое в ряд. Между обоими рядами покачивался железный прут, и к нему прикованы цепи от наручников.

Люди двигались по дороге, как серые тени, едва отличимые от пыльного тракта.

Аня и Саша, сцепившись за руки, в молчании следили за этой процессией, пока она не скрылась в лощине.

— Страшно как, когда живых людей железными цепями сковывают! — Аня не сдерживала слёз.

Карпей вытер ладонью вспотевший лоб, надел картуз.

— Я, девочка, видел виды и пострашней…

Он присел на корму, вынул из кармана берестяную табакерку.

— Не забыть мне одного утра. Осенью это было. Шёл я на охоту, шёл по этой самой Владимирке и уж хотел в лес своротить, вижу — вдали пыль клубится. Партию ведут. Пригляделся — нет, не арестанты. Больно мелкий народ. Подождал, пока ближе подойдут. Гляжу — глазам не верю. Детей гонют, ведут, как взрослых арестантов, строем. Только что без кандалов… На каждом шинель надета и полы за пояс подсучены, чтобы по земле не волоклись. Идут босиком, а через плечо у каждого сапоги, за ушки связанные, висят. Все детишки по восемь — десять лет. Самому старшенькому не боле четырнадцати, как тебе, Сашенька…

Карпей затянулся козьей ножкой. Ветер подхватил синее облачко дыма.

— Какие глаза на меня глянули, сердце сковали. Большие, чёрные, по-младенчески открытые, ни слезинки в них, а мука страшная. Впереди махонький идёт, вот такой… — Карпей показал рукой чуть повыше кормы. — Ему бы на коленях у мамки сидеть, в бирюльки играть, а он шинель пудовую на плечах тащит… Поглядел на меня круглыми чёрными глазами — только дитё так в душу заглянуть может. «Что за ребятишки?» — спрашиваю солдата, а у самого от ужаса зубы лязгают. «Жиденят ведём, — отвечает солдат. — По царскому указу в Сибирь гоним, да уж не знаю, сколько до места доведём. Почитай, половину вдоль дороги закопали. Хлипкий народ. Маета с ними». Сообразил я тогда, что это еврейских детей на царскую службу гонют. Двадцать пять лет полагалось им солдатчины отбыть. «Позволь, — говорю, — служивый, хлеб мой им отдать». — «Не порядок это», — буркнул солдат и погнал их вперёд. Я старшенькому успел краюху сунуть… Солдаты идут и следят, чтобы ровными рядами по уставу шли, чтобы с ноги не сбивались. Для порядка мёртвых из списка чиркают, для порядка несколько душ на место приведут. Вот какой он, царский порядок! — гневно закончил Карпей.

— За что это их? — спросил тихо Саша побледневшими губами.

— По царскому указу. По царскому порядку.

— Подлость это, — прошептала Аня, вытирая слёзы.

Дети попрощались с Карпеем. Шли молча, оба потрясённые. Саша остановился, оглянулся на Владимирку.

— Ты права! Подлость это… Низость… Ненавижу царя!

Пришли домой.

Пятилетний Митя ещё с крыльца увидел сестру и брата и кинулся им навстречу. Схватил туесок с малиной, взвизгнул от радости.

Саша поднял братишку на руки, заглянул в его блестящие чёрные глаза, такие радостные и счастливые, доверчивые глаза ребёнка, которого все любят и ласкают. Прижал к себе и осторожно опустил на землю.

Вечером Саша, Аня и Володя сидели на крылечке, смотрели на тусклые огоньки деревни, за которой проходила Владимирка. Саша поведал Володе о том, что они видели по дороге и слышали от Карпея.

Аня, повернув лицо к Саше, громко прочитала:

Саша, обхватив за плечи Аню и Володю, привлёк к себе и, переводя глаза с одного на другого, взволнованно ответил:

Десятилетний Володя хорошо знал эти стихи Плещеева, которые так часто напевал отец. У Саши они звучали особенно призывно, и Володя, старавшийся во всём подражать брату, вместе с ним и сестрой громко пел:

Все трое встали и уже кричали во весь голос в темноту, туда, где пролегал Владимирский тракт:

Из комнаты вышла мама:

— Тс-с!.. Тише… Что с вами? Нельзя так громко. Это запрещённая песня.

— Эту песню всегда поёт папа, — ответил Саша.

— Значит, она правильная, — добавил Володя.

— Нам хочется, чтобы её услышали все, и те, которых ведут по этой дороге…

Мария Александровна смотрела на возбуждённые лица детей, на их горящие глаза. Как они остро чувствуют несправедливость!

— Песня потому и запрещена, — сказала мама, — что призывает к честности, к неподкупной любви к родине. И стихи Некрасова, которые записаны у папы в тетрадке, тоже рассказывают правду, потому и нельзя их читать при посторонних.

— Это может повредить папе, — понимающе заметила Аня.

— Да. Вот, скажут, чему директор народных училищ учит своих детей.

— Но разве папа делает неправильно? — допытывался Володя.

— Нет, он делает правильно, вам надо знать правду, — ответила Мария Александровна. — А пока сберегите эти строки в сердце своём.

СТАРОЕ КРЕСЛО

В папином кабинете стоит большое кожаное кресло. Оно всегда холодное и неуютное. Даже в жаркий день на него неприятно садиться. Поэтому и сидишь в нём в наказание. Чуть шевельнёшься — кресло сердито скрипит, словно тоже осуждает за твой проступок.

Митя сидит в кресле, слушает, как тикает будильник. Раньше мама заводила в нём музыку, чтобы можно было знать, когда пройдут положенные минуты наказания, и, как только зазвучит мелодия «Во поле берёзонька стояла», можно было соскочить с этого кресла и идти играть. А сегодня мама музыку не завела. Просто сказала, что Митя должен сидеть в кресле тридцать минут, подумать о своём проступке и выучить урок из арифметики.

А Мите думать не хочется.

Мите хочется в столовую, где братья и сёстры мастерят сейчас ёлочные игрушки. Митя тоже мог бы оклеивать орехи золочёной бумажкой — фольгой, а вместо этого сидит в кресле, и даже будильник ему не подскажет, когда можно сойти.

Сегодня на уроке арифметики учительница крутила на картонных часах жестяные стрелки и спрашивала, который час. Спросила и Митю. Он ответить не мог и получил двойку. А не ответил потому, что Красавка отелилась. Митя весь вечер просидел на кухне возле телёнка. Телёнок смешной: не успел родиться, как уже старался встать на ноги, а они расползались у него в разные стороны. Митя пригибал ладонью голову телёнка к миске с тёплым молоком и совал ему палец в рот. Телёнок принимался сосать молоко с пальца, а язык у него шершавый, щекочется. Нос у телёнка розовый, с тёмным круглым пятном между ноздрями, глаза большие и скучные. Наверное, ему плохо без своей мамы. И Красавка жалобно мычала в хлеву, звала к себе своего маленького.

Мария Александровна сказала, что дети будут кормить телёнка по очереди и нечего всем сидеть вокруг него. Он только что появился на свет, и ему надо дать хорошенько поспать.

Все пошли учить уроки, а Митя украдкой пробрался на кухню и всё кормил телёнка. И сейчас ему не терпится посмотреть на него, умеет ли он уже стоять на ногах. Но Митя должен сидеть в кресле и повторять урок из арифметики. А Мите не хочется учить уроки.

Мама сказала, что сидеть в кресле он должен полчаса и что может сойти без четверти пять. Когда это будет без четверти пять?

Митя сидит и думает.

Вокруг циферблата точки и чёрточки. Митя знает: между двумя точками — одна минута, а между чёрточками — пять минут. Большая стрелка помедлит, прицелится и перепрыгнет с одной точки на другую, а маленькая толстая стрелка стоит на месте и, кажется, вовсе не движется. Полчаса — это тридцать минут. Где же будет большая минутная стрелка, когда наступит без четверти пять?

Скрипнула дверь, и в кабинет заглянула смешная мордочка кота в большой шляпе с пером.

— Мяу!

— Володя, я знаю, что это ты. Пойди сюда, покажи мне, где будет большая стрелка, когда наступит без четверти пять.

— Мяу, милый мальчик, если я подскажу тебе, ты никогда не выучишь урока по арифметике. Соображай сам. Мяу! Мяу! — И Кот в сапогах исчез.

Митя вздохнул. Успеют ли теперь ему сделать маску зайчика? Он смотрит на часы. Даже вспотел от напряжения, и кресло кажется ему горячим. Несколько раз он проверял себя, прежде чем убедился, в каком месте минутная стрелка подаст ему знак к свободе.

За стеной в столовой слышен громкий смех. Звонче всех смеётся Маняша. Мычит телёнок на кухне. Его, наверно, забыли покормить. А стрелки застыли на месте. Наверно, часы вовсе остановились, и телёнок может умереть от голода, и все игрушки будут сделаны без него, Мити. Позвать маму? Сказать ей, что часы остановились? Митя смахивает слёзы с глаз, они мешают следить за стрелкой. Митя считает. Осталось сидеть семь минут. Это уже точно. С проверкой решал.

Опять мычит телёнок. Сможет ли поголодать ещё семь… нет, только пять минут?

Нигде так медленно не идёт время, как в этом кресле. День пробежит — не заметишь, а в кресле каждая минута тянется, тянется, и конца ей нет.

Но наконец-то долговязой стрелке осталось перепрыгнуть с точки на чёрточку. И тогда будет без четверти пять. Но стрелка замерла и не думает перепрыгивать. Митя отвёл глаза в сторону — может быть, он пригвоздил стрелку взглядом, загипнотизировал её и она больше не стронется с места.

— Митя, сколько времени? — раздаётся голос мамы в дверях кабинета.

Стрелка испуганно вздрогнула и перескочила на длинную черту против цифры «9».

— Без четверти пять, мамочка. Полчаса прошло.

— Совершенно верно, — сказала мама. — Ты подумал над своим уроком из арифметики?

— Нет, не успел, — смущённо признался Митя, — я всё время думал о том, когда можно будет встать с места.

— А сколько времени сейчас?

— Без тринадцати минут пять, — бойко ответил Митя, едва взглянув на часы.

— Ну, вот и отлично, — похвалила мама. — Иди покорми телёнка — он, бедный, проголодался, — а потом будешь оклеивать орехи фольгой.

Митя соскользнул с кресла.

НА КОНЧИКЕ НИТКИ

Мама сидит на диване. Перед ней стоит Маняша. На руках у девочки растянут моток ниток. Мама сматывает нитки в клубок, берёт две тоненькие блестящие спицы и показывает дочке, как надо вязать.

Едва заметно шевелятся мамины руки, и с левой спицы на правую, словно голубое ожерелье, нанизываются петли.

Маняше всё понятно. Теперь она свяжет Мите шарф, и брат больше не будет болеть ангиной.

Дочка берёт из маминых рук спицы, крепко сжимает их в пальцах, но поддеть и вытянуть кончиком спицы петлю не так-то просто.

— Вот если бы кончики были загнуты крючками, тогда было бы легче, — говорит Маняша.

А такими гладкими спицами могут управлять только мамины руки — они всё умеют. Не прекращая вязания, мама может заглянуть в учебник и объяснить задачу. Слушать, как Оля играет на рояле, и уловить неправильно взятую ноту. Спросить у Володи про дела в гимназии и продолжать считать петли.

Легко шевелятся кисти рук у мамы, указательный палец всё постукивает да постукивает о кончик спицы. У неё всё легко и просто. А Маняша ковыряет спицами и зевает до слёз. Обернулась — чему это так заразительно смеются Володя и Оля? — и вязанье выпало из рук. Мурка спрыгнула с дивана и подцепила вязанье лапкой, и со спицы, как капельки, соскользнули петли и пролились на пол извилистой ниткой.

Маняша тяжело вздыхает.

— Мамочка, мне не хочется вязать, — говорит она, откладывая спицы в сторону. — Я лучше буду учиться шить.

— И шить ты научишься и вязать, — отвечает мама. — Нужно всё уметь делать.

— А зачем? — простодушно спрашивает Маняша.

— Мамочка, а если человеку не нравится какое-нибудь занятие, зачем же его заставлять? — заступается за сестру Оля.

Мама покачала головой:

— Человек должен уметь всё делать, чтобы обслуживать себя. Тогда он будет независимым, ему не потребуется просить других. А занятие в жизни надо выбрать то, которое по душе.

— Поэтому ты и Митю учишь шить на машинке? — спросила Оля.

— Да, он учится быть самостоятельным.

После обеда мама опять засадила Маняшу за работу.

— Это волшебный клубок. Когда весь вывяжешь, на кончике нитки получишь сюрприз.

— А нельзя сейчас размотать клубок и посмотреть, что там?

— Нет сюрприз надо заработать.

Маняша старается. Руки уже не так напряжены, и петли перебегают с одной спицы на другую почти как у мамы, только медленнее.

К вечеру можно было видеть, что Маняша вяжет шарф, голубой, пушистый.

Клубок с каждым днём становился меньше, шарф — длиннее.

И каждый раз, вернувшись из гимназии, Митя торопит Маняшу с уроками, хочет, чтобы она поскорее кончила вязанье.

На Свияге устроили каток, а мама без тёплого шарфа не пускает. И Маняша поэтому не ходит на каток. Дети катаются парами: Володя с Олей, Митя с Маняшей.

Сегодня Маняша закончит шарф. Клубок сильно похудел и из круглого стал угловатым. Интересно, что это там, на кончике нитки?

Спицы в Маняшиных руках ходят легко и быстро. Теперь она может взглянуть на Мурку, когда кошка крадётся к корзиночке, в которой бьётся клубок, и отогнать её ногой. Митя сидит на диване и торопит сестру.

— Потерпи немножко, совсем чуть-чуть осталось, — говорит ему Маняша.

Вот и последний ряд. Шарф закончен. Нитка натянулась.

Маняша тянет нитку — на кончике привязана маленькая дощечка шоколада.

Сюрприз!

Когда же мама сумела запрятать в клубок шоколадку, ведь она наматывала нитки вместе с ней, Маняшей?

— Мамочка, ты волшебница! — восхищается Маняша.

— А по-моему, волшебник тот, кто умеет простую нитку превратить в очень красивый и тёплый шарф.

Мите шарф тоже очень понравился, он сразу повязал его на шею.

Оля и Володя в полном снаряжении ждут у дверей.

В шоколадке четыре дольки. Маняша отламывает и протягивает одну Оле, другую — Володе, третью — Мите, а четвёртую разламывает пополам: маме и себе.

Сейчас все четверо побегут на каток.

Как много радости на кончике нитки!

ЛУЧШАЯ ОТМЕТКА

Весело возвращаться домой из гимназии в сентябрьский погожий денёк: пышные сады расцвечены багряными красками, воздух напоён запахом созревающих яблок и горьковатых астр.

Дома ждут братья и сёстры, весёлые игры, прочитанная до самого интересного места книга, гигантские шаги во дворе. А вечером вернётся из губернии папа, и ему можно будет с гордостью показать свой дневник, в котором красуются круглые пятёрки.

По дороге Володя завернул к женской гимназии, подождал, пока выбежит Оля.

— Ну как? — задал он обычный вопрос.

Оля весело помотала головой, отчего её коса, похожая на тугую рыбку, описала в воздухе полукруг.

— Из истории двенадцать, и из физики двенадцать, — пропела она тоненьким голоском.

— А у меня из латыни пять, — сказал Володя.

Пять — это высшая отметка в мужской гимназии, а двенадцать — в женской. Схватившись за руки, брат и сестра, цокая башмаками по деревянному тротуару, помчались вниз по Покровской улице.

— Ты знаешь, как я волновалась за физику? — вдруг остановилась Оля. — Сижу за партой и ничегошеньки не помню, а когда учительница вызвала к доске, в голове всё пришло в порядок. Ух, как я рада, что не срезалась!

— Ты же вчера свою физику при луне повторяла, — засмеялся Володя. — Я вылез на балкон и видел, как ты пальцем на стекле формулы выводила.

Володя по-хорошему завидовал сестре, её усидчивости и терпению. Вот кто умел упорно трудиться!

— Нас кто-то ждёт у калитки, — сказала Оля.

Володя прищурил левый глаз.

— Да, какой-то парнишка. Я его не знаю.

Подошли ближе. У изгороди стоял мальчик лет двенадцати, ровесник Володи. Видно было, что он пришёл издалека: лапти на ногах совершенно разбиты, длинный кафтан покрыт пылью, за спиной болтается мешок.

— Ты к нам? — спросил Володя.

— Я к главному учителю Ульянову. Люди сказали, что он живёт здесь.

— Здесь, здесь, — живо подтвердил Володя. — Это наш папа. Почему же ты не входишь?

— Боязно. Мой отец стращал, что в Симбирске в каждом дворе злая собака.

— У нас никакой собаки нет. Заходи, заходи. — Володя распахнул калитку; Оля прошмыгнула первой и побежала вперёд. — Только папу тебе придётся ждать, он вернётся вечером. Зачем он тебе? — полюбопытствовал Володя.

— В школу мне надо. Учиться.

— Как зовут тебя?

— Иваном.

— Меня зовут Володя, сестру — Оля. Будем знакомы.

— Твой отец сердитый? — спросил Ваня и замедлил шаг.

— Увидишь сам.

Мама с Олей накрывали на стол в беседке, а Володя с Ваней пошли мыться в сарай. Натаскали из кадушки воды, нагретой солнцем. Ваня с любопытством смотрел, как Володя мылил себе голову и как у него под пальцами вырастала пушистая снежная шапка.

И Ваня захотел такую же шапку. Он никогда не видел мыла и не знал его волшебных свойств. Володя фыркал — и Ваня фыркал. Володя обливался из ведра — и Ваня обливался. А потом, вымытый, чистый, с довольным видом осматривал себя в Володиных холщовых брюках и в серой рубашке.

За обедом мама подкладывала Ване самые большие куски. Ваня уплетал за обе щеки и рассказывал, что он давно, ещё с весны, решил учиться. А отец не пускал в школу — незачем, говорит, бурлаку учиться. Бурлак бедный, ему ничего не надо знать; если будет много знать, невзлюбит свою жизнь. Отец у Вани бурлак, и дед был бурлаком, а Ваня хочет стать учителем. Люди сказали, что занятия в школе начинаются осенью, когда пожелтеют листья. Вот Ваня и ждал, пока берёза под окном вызолотит свои листочки. Ночью он тайком ушёл из дому искать школу. Много деревень прошёл — нигде нет школы. Люди сказали, что в Симбирск надо идти, к главному учителю Ульянову, он поможет…

Володя внимательно слушал, подавшись вперёд, ссутулив плечи, сдвинув брови, и только тихонько произносил: «Гм… гм… да… да…»

После обеда Володя с Олей повели Ваню к себе наверх, показали ему книжки с картинками.

— Вот это библия! — воскликнул Ваня, разглядывая книжку.

— Какая библия? — удивился Володя. — Это «Хижина дяди Тома». Самая лучшая книжка на свете.

— Нет, библия, — настаивал Ваня. — Я сам видел такую штуку в церкви, только ещё красивее.

Брат с сестрой переглянулись. Они поняли, что мальчик никогда не держал в руках книги. Володя был потрясён. Он ровесник Ване и успел прочитать много-много книг, а этот чудесный мир был закрыт для сына бурлака.

Ваня вертел в руках книгу, перелистывая её, как слепой, ощупывал пальцами строчки, и глаза его оживлялись, когда он встречал картинку.

— Хочешь, почитаю? — предложила Оля.

— Почитай. Покажи, как ты это делаешь.

Ваня слушал и следил за Олиным пальцем. Палец двигался по строчкам-бороздкам, и все бороздки были одинаковые, и каждая страница похожа на аккуратно вспаханное поле. Как же эта девочка высматривает в этих бороздках такие интересные истории и почему, как ни пялит глаза Ваня, он сам ничего этого не видит?

Володя сидел рядом и старался углубиться в латынь. И не мог. Его подавляло смутное чувство недовольства собою, какое-то сознание вины перед Ваней. Илья Николаевич часто рассказывал детям об ужасающей нищете и бесправии в деревне. А теперь Володя сам услышал это от мальчика. Чем порадовать Ваню? Подарить ему свою любимую книгу? Но Ваня не умеет читать. Отдать свои сокровища — коллекцию пёрышек? Но он не умеет писать. Выпросить у Саши для Вани календарь?.. Нет, не то, не то…

Вечером приехал Илья Николаевич. Он был на открытии двух новых сельских школ, вернулся в отличном настроении, и ему не терпелось поделиться своей радостью с Марией Александровной, с детьми.

— Папочка, тебя ждёт мальчик Ваня, — начал было Володя.

Но отец уже всё знал от мамы.

— Мы поговорим с молодым человеком, а ты иди к себе.

Володя и Оля уселись на сундуке в передней и с нетерпением ждали решения отца.

Ваня вышел из кабинета счастливый. Он ничего не говорил, только смеялся.

Смеялись его глаза, губы и даже кончик сморщенного носа.

Володя побежал к отцу:

— Папочка, как хорошо, что ты определил Ваню в школу! Он такой счастливый!

— Нет, — ответил Илья Николаевич, — он опоздал, и ребята в занятиях ушли далеко вперёд.

— Но он опоздал не по своей вине. Ему сказали, что занятия в школе начинаются, когда пожелтеют листья на деревьях. Вот он и ждал, а потом искал школу. Он шёл до Симбирска две ночи и два дня. Разве можно, чтобы он вернулся ни с чем? — Перед глазами Володи стояло улыбающееся лицо Вани. — Папочка, разве ты не хочешь, чтобы он учился?

— Ты сам понимаешь, что нельзя задерживать целый класс из-за одного ученика. — Илья Николаевич внимательно смотрел на сына.

Володя вдруг весь вспыхнул, зарделись щёки, заискрились глаза.

Он подошёл ближе к отцу:

— Он догонит, папочка. Мы поможем ему — я и Оля. Даю тебе слово.

Складка на лбу у Ильи Николаевича разгладилась, густые брови вскинулись вверх, губы дрогнули в улыбке.

— Вот именно этого я и ждал от тебя. Я буду просить, чтобы Ваню приняли в школу.

Володя порывисто обнял отца и помчался наверх…

Над садом висел серп луны, по небу плыли облака, оставляя за собой рассыпанные звёзды. Огромные вязы в саду сильными изогнутыми сучьями, казалось, подпирали небо.

Володя стоял на балконе, вцепившись руками в перила, вглядывался в Млечный Путь.

На балкон выбралась Оля.

— Я показала папе свой дневник. Он посмотрел на двенадцать по физике и сказал: «Это ещё не самая лучшая твоя отметка». А какая же может быть лучше, Володя? — Она взглянула в лицо брату.

Володя молчал.

— О чём ты думаешь?

— О Ване… Ты слышишь? — Володя указал рукой вниз.

Через двор, по дорожке, посыпанной лунным светом, шли папа, мама и старшие — Аня и Саша. Илья Николаевич смеялся особенно задушевно, и, как маленький колокольчик, звенел голос мамы.

— Ты слышишь? — повторил Володя. — Папа рассказывает про Ваню и радуется, словно открыл новую школу. Вот бы научиться так радоваться!.. — Володя схватил Олю за руку.

— Я знаю, знаю, что такое лучшая отметка! — Оля посмотрела на брата, на его сияющее лицо. — Лучшая каша с тобой отметка будет первая пятёрка Вани. Правда?

Володя спрыгнул с перил и заглянул в окно. Ваня спал, крепко ухватив обеими руками «Хижину дяди Тома», которую Володя получил в подарок за успехи и учении.

СОЧИНЕНИЕ

В доме тихо. Слышится только, как потрескивают дрова в печке да пронесётся вдруг по комнатам дуновением лёгкого ветра мелодичный звон часов. За окном двор и сад в белом зимнем убранстве. С отяжелевших ветвей берёзы опадают пушистые снежные хлопья и рассыпаются в воздухе серебристой пылью.

Тихо и спокойно на сердце у Марии Александровны. Мелькает иголка в её руках. На столике растёт стопка починенного и аккуратно сложенного детского белья. Сделав последний стежок и закрепив нитку, Мария Александровна воткнула иголку в подушечку, подошла к окну. С высокой ледяной горки, крутясь волчком, скатывается вниз на круглой ледянке Маняша. Митя стоит наверху, ждёт своей очереди.

Мать постучала напёрстком в стекло, позвала малышей домой. А сама пошла в столовую накрывать стол к обеду.

Заскрипела дверь с чёрного хода, зашуршал веник: Митя и Маняша очищают друг друга от снега. Не раздеваясь, заглянули в столовую.

— Вот и мы, — заявила Маняша.

— Вот и мы, — повторил Митя.

Оба как из снежной купели, на пунцовых щёках, на ресницах блестят капли от растаявших снежинок.

— Раздевайтесь-ка скорее, — улыбается мать. — Сейчас наши гимназисты придут, будем обедать.

— А потом спать? — вздыхает Маняша.

— Немножко отдохнёте.

Стук-стук-стук… — стучат каблучки по ступенькам.

— Оля идёт! — взвизгивают малыши и несутся навстречу сестре.

Оля целует Митю и Маняшу.

— Ой, как вам снег щёки нагрел!

— Не нагрел — наморозил, — поправляет Маняша.

Распахивается дверь с улицы на веранду, кто-то скачет через две ступеньки: раз, два, три, четыре… Это Володя.

В тесной передней возня, смех. Володя затеял с Митей борьбу — кто сильнее, Маняша рассказывает, как летела «вот с такой высоченной горы», перевернулась и «чуть не утонула в сугробе».

Но вот слышно, как кто-то сбивает с башмаков снег на веранде.

— Саша пришёл!

И в передней сразу водворяется порядок.

Мария Александровна улыбается. Пришёл наставник, старший брат Саша, и все, как по мановению волшебной палочки, становится на свои места.

— Саша, у меня валенки не снимаются, помоги… — жалобно просит Маняша.

Саша наклонился, Маняша обхватила брата за шею и повисла на нём.

Володя расчёсывает волосы перед зеркалом и искоса поглядывает на брата. Не получается у него такая же причёска. У Володи волосы светлые, с рыжинкой, и закручиваются в разные стороны, а у Саши шапка тёмных волос, блестящих, чуть волнистых и послушных.

Маняша уже сидит у старшего брата на закорках, Оля потёрлась щекой о его плечо и произнесла своё привычное ласковое «мур-мур». Никому другому Саша не позволил бы таких «телячьих нежностей», это можно только двум младшим сёстрам.

— Мыть руки — и за стол! — говорит Саша, осторожно опуская Маняшу на пол, и бежит наверх положить на место портфель с книгами.

Последней приходит Аня.

И вот все за столом. Нет только Ильи Николаевича, он в разъезде по губернии. Когда отца нет дома, его во всём заменяет Саша.

Зоркий глаз матери подметил, что старший сын чем-то взволнован. Вот уже шестнадцатый год пошёл ему, а мать не может вспомнить, чтобы он чем-то огорчил её. Он не любит ласкаться, как все другие её дети, всегда ровен, спокоен и послушен. Но покорным назвать его нельзя. «Я сам» — это были его первые сознательные слова. «Я сам буду есть ложкой… сам справлюсь с пуговицей… сам зашнурую ботинки… сам застелю постель… сам решу трудную задачу. Я — сам». Однажды она увидела, как Саша — ему было тогда три года — складывал из кубиков картинку. Пыхтел, мучился — не мог подобрать кошке ногу. Мать долго следила за мальчиком и решила помочь ему: взяла кубик, перевернула и поставила на место. У кошки появилась четвёртая лапа. А Саша вдруг обмяк, вскинул тёмные глаза на мать, и она прочла в них упрёк: она оборвала его пытливую мысль. «Я ведь хотел сам», — тихо сказал он. И это был урок для молодой матери.

Саша отличался отменным здоровьем, был сильным мальчиком, но эта сила таилась в нём, он словно стеснялся её. С младшими был осторожен, никогда не повышал голоса, но все дети его беспрекословно слушались. Даже Аня уступила ему старшинство в семье, часто советовалась с ним, спрашивала его мнение.

Саша аккуратно ходил с отцом в церковь, знал наизусть все молитвы, хотя постоянно старался понять их суть и как-то долго допрашивал отца, что такое «иже еси на небеси». С третьего класса гимназии увлёкся книгами по физике, астрономии, в летней кухне стал заниматься химическими опытами. И вот недавно, когда Илья Николаевич собирался в церковь, Саша подошёл к отцу и мягко, как только он умел, но решительно сказал: «Папа, я не пойду в церковь». — «Ты чем-то занят, мой мальчик?» — спросил отец. «Нет», — коротко ответил сын. И ещё несколько раз отец звал его в церковь, и наконец Саша сказал: «Я больше не буду ходить в церковь». Отец понял, что это не каприз ребёнка, а решение юноши, решение зрелое. «Ну что ж, неволить не буду», — вздохнул он. Саша видел, что отец огорчён, но даже ради него, любимого отца, он не мог поступиться собственными убеждениями.

Сегодня Саша чем-то обеспокоен, что-то упорно решает для себя, даже не расслышал вопроса Володи — пойдёт ли он завтра на каток. Обычно все дети рассказывали, что произошло в гимназии. Так было и на этот раз. Только Саша молчал.

После обеда Володя с Олей повели малышей наверх укладываться спать. Мария Александровна с Аней убирали со стола. Саша взял из рук сестры тяжёлую стопку тарелок и понёс на кухню.

— Мне кажется, у Саши какие-то неприятности, — сказала мать. — Но не будем у него выпытывать. Если найдёт нужным, расскажет сам.

Саша вернулся в столовую. Преодолел минутное колебание и спросил:

— Мамочка, Аня, у вас есть несколько минут? Я хотел бы прочитать вам своё сочинение.

Мать и сестра охотно согласились послушать.

Саша побежал на антресоли за тетрадкой и привёл с собой Володю.

Мария Александровна подкрутила фитиль в лампе, чтобы было светлее. Все уселись за стол. Саша раскрыл тетрадь, Володя заглянул в неё. Густо исписанные лиловыми чернилами глянцевитые страницы привлекали внешним видом.

— Нам задали сочинение на тему: «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству». Я написал так, как понимаю свой долг перед обществом и государством, — сказал Саша.

— За этим сочинением ты и засиживался последние ночи? — спросила сестра.

— Да. Очень много думал: ради чего человек живёт? Ради чего живу я? Сегодня нам раздали тетради. Господин Керенский поставил мне за сочинение четвёрку.

— Тебе — четвёрку? — изумился Володя. — Это несправедливо!

— Не спеши судить, — ответил Саша. — Меня огорчила не отметка, а озадачило замечание Фёдора Михайловича, что у меня в сочинении отсутствует главная мысль, а какая, он не сказал.

— Почитай, дружок, может, вместе и разберёмся. — Мария Александровна взяла корзиночку с вязаньем — руки у неё всегда должны быть заняты.

Саша разгладил ладонью лист тетради.

— Сначала у меня идёт краткий конспект. Я его опускаю. Начну с текста:

«Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела».

— Трудолюбивый человек не может быть не честен, — горячо возразил Володя. — Раз он любит труд, хорошо работает, значит, он честен.

— Володя, не перебивай, — остановила его Аня, — пусть Саша дочитает до конца.

Саша внимательно посмотрел на брата, словно взвешивая, доступно ли Володе то, над чем он сам долгими ночами мучился.

— Я не случайно поставил на первое место честность, — заметно волнуясь, ответил Саша. — Если человек честный, он выберет себе такое занятие, чтобы от него было больше пользы народу, обществу, а нечестный человек прежде всего будет думать о собственной выгоде. Такой труд может принести обществу вред. Ты согласна, мамочка?

Мария Александровна отложила вязанье в сторону. Ответила не сразу.

— Да, Саша, ты прав. Возьми хотя бы купца Никитина. У него вся семья работает от зари до зари. Сами мешки в амбары грузят. Осенью скупают зерно, а весной продают втридорога. Какая уж тут польза обществу!

Саша просиял.

— А ты согласен? — спросил он младшего брата.

— Вполне, — ответил Володя, глядя влюблёнными глазами на Сашу. — Читай, читай дальше.

— «Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности: для этого он должен ещё уметь трудиться, то есть ему нужны любовь к труду и твёрдый, настойчивый характер. Трудолюбие необходимо каждому трудящемуся человеку; труд по какому-либо внешнему побуждению не принесёт и половины той пользы, которую принёс бы свободный и независимый труд…»

— Вот это я не совсем понимаю, — сказала Аня. Она стояла, прислонившись к кафельной печке.

— Труд раба, труд по принуждению, подневольный труд не может принести той пользы обществу, какую ему может дать человек свободный, избравший себе профессию по своему желанию, — ответил Саша.

Мария Александровна вдруг по-новому увидела своего старшего сына. Какие глубокие мысли волнуют его! И эти мысли так близки и Ане и даже одиннадцатилетнему Володе. Он, младший, обычно непоседа и пересмешник, сейчас замер, опёрся на сплетённые пальцы подбородком, не шевельнётся, и только живо и заинтересованно искрятся чуть прищуренные глаза.

Аня подошла к брату, заглянула через плечо в тетрадь, ещё раз перечитала.

— Но я не могу выбрать профессию по своему желанию, значит, я не свободный человек?

— Да, ты не свободный человек, — резко произнёс Саша.

И эта жёсткая нотка осуждения относилась вовсе не к сестре, а к кому-то другому, кто сковывает свободу сестры, поняла Мария Александровна.

— Дальше я это объясняю. — Саша перевернул страницу. — «Любовь к труду должна простираться не только на лёгкие и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда кажется непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые представляют ему собственные недостатки и слабости: для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать в себе твёрдый и непреклонный характер». Мне кажется, что я ответил на твой вопрос, — обратился к сестре Саша.

— Да, твёрдого и непоколебимого характера мне как раз и не хватает, — призналась Аня, — но даже если бы он у меня был, как я могу изменить «внешние обстоятельства», как я могу изменить законы и порядок в нашем государстве?

Саша пожал плечами:

— Я считаю, что если действительно хочешь принести пользу обществу, то нельзя останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями.

— Но как их преодолеть, эти препятствия? — почти с отчаянием спросила Аня.

— Не знаю — как, но знаю только, что это необходимо. — И, уловив недоумевающий и встревоженный взгляд матери, продолжал читать: — «Умственное развитие необходимо человеку так же, как и нравственное; без него деятельность человека может получить ложное направление и не будет приносить никакой пользы людям. Но и верно направленный труд умного и трудолюбивого человека может приносить различные результаты, смотря по тому, насколько производительно он выполняется…»

Володя прикоснулся к Сашиной руке:

— Извини, что перебиваю, но объясни, что значит производительно выполнять труд?

— Слушай до конца. «Для того чтобы деятельность человека приносила полезные результаты при возможно меньшей затрате труда и сил, для этого человеку нужно основательное знание того дела, которое будет предметом его занятий. От степени образованности вообще и, в частности, от знания своего дела много зависит та польза, которую принесёт человек обществу». Теперь понятно? — спросил Саша брата.

Володя утвердительно кивнул головой:

— Понятно. Надо отлично знать дело, за которое взялся, чтобы трудиться было легко и чтобы от этого труда было больше пользы. Так?

— И к этому необходима широкая образованность, — добавил Саша. Он закрыл тетрадь.

Некоторое время все молчали.

— Я бы никогда не смогла так глубоко и логично сформулировать идеал служения обществу, как сделал это ты, — сказала растроганная Аня.

— И за такое сочинение четвёрка! Я сразу сказал, что это несправедливо. Несправедливо! — горячился Володя.

— Я ничего не упустил в своём сочинении? — спросил Саша, обращаясь главным образом к матери.

— По-моему, это отличное сочинение. Но, может быть, в нём были грамматические ошибки?

— Нет, грамматических ошибок не было. Но мне кажется, что Фёдор Михайлович снизил мне балл за то, что я не внял его подсказке, когда он задавал нам это сочинение: «Соблюдать заповеди господни, служить верой и правдой царю». Это, очевидно, он считал главной мыслью сочинения.

— А почему ты не написал этого? — осторожно спросила мать, стараясь подавить тревогу, вдруг возникшую в сердце.

— Я написал то, что входит в программу моей жизни, — уклончиво ответил Саша.

— Я бы на месте господина Керенского поставил кол себе, преподавателю словесности, за то, что ничего не понял. — Володя взял в руки тетрадь. — Саша, разреши прочитать мне самому ещё раз.

— Бери, но читать будешь, когда выучишь все уроки.

Володя прижал тетрадь обеими руками к груди и понёсся к себе наверх.

— Как ты думаешь, папа одобрит моё сочинение? — спросил Саша мать.

— Думаю, что папе будет интересно проследить ход твоих мыслей. Глубокие и правильные рассуждения.

— Спасибо, мамочка!

Аня и Саша ушли. Мать осталась одна.