Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

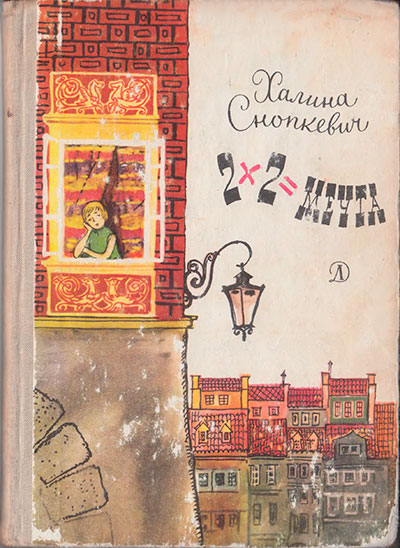

Галина Снопкевич - польский писатель, переводчик, автор романов для молодых людей, родилась 16 апреля 1934 года в Заверце, в семье офицера Иосифа Снопкевича. Окончила медицинскую академию в Варшаве. Дебютировала в 1962 году в качестве переводчика греческой литературы. Галина Снопкевич известна как автор романов для девочек, в которых поднимаются проблемы личной, школьной и социальной жизни подростков. В своих книгах она описывает наиболее распространённые вопросы, связанные с первой любовью. Её книги часто были основаны на автобиографическом материале, встроенные в жизнь молодых людей 60-х – 80-х годов ХХ века.

1

Людка как раз задумалась о глубине морального падения Марека Корчиковского, который объявил на переменке, что его любимое развлечение — охота на мух с помощью пылесоса, когда пани Мареш вызвала:

— Корчиковский! Знаешь, Марек, по-моему, жалко будет, если эта жемчужина пера останется незамеченной. Пусть не только я одна, но и другие получат удовольствие. Прочти нам своё гениальное произведение.

Марек внимательно изучал крышку парты, упорно избегая взгляда пани Мареш.

— А нельзя ли просто поставить мне двойку?

— Насчёт двойки можешь не беспокоиться, ты её уже получил, — весело сказала пани Мареш и тут же переменила тон: — Вероятно, когда ты это писал, ты казался себе чертовски остроумным. И смелым. Так будь смелым до конца! Тема урока у нас сегодня — неизменяемые части речи, а это вещь довольно скучная. Так что все мы охотно отвлечёмся и послушаем нашего классного сатирика. На, вот твоя тетрадка. Читай.

Марек подошёл к столу пани Мареш, взял тетрадь, открыл её, покраснел и сделал ещё одну попытку:

— Пани учительница, теперь мне это уже не кажется остроумным. И потом, у меня нет литературных способностей. Вы ведь знаете.

— А я и не собираюсь делать из вас Хемингуэев, я хочу одного: научить вас думать. И уверена, что ты способен овладеть этим трудным искусством. Но если, по-твоему, можно валять дурака и не нести за это никакой ответственности, тогда не читай, не надо. Садись.

— «Что я вижу из окна моего дома, — начал Корчиковский. Левую руку он сжал в кулак. — Из окна моего дома с первого взгляда я вижу соседний дом. Со второго взгляда я вижу верёвку для белья. С третьего взгляда я вижу помойку. С четвёртого взгляда я вижу кусочек газона. С пятого взгляда я вижу проезжающий трамвай. С шестого…» Пани учительница, я осёл.

— С этим не могу не согласиться. Но ты продолжай, продолжай, не порти впечатления самокритикой. Двойку я тебе поставила на девятом взгляде, и мне самой интересно, что ещё и с какого взгляда ты увидел. А сколько их у тебя всего?

— Двадцать пять, — пробормотал Корчиковский.

Ребята рассмеялись, уже не сдерживаясь, а Людка почувствовала глубокое удовлетворение. Вот и Мареку утёрли нос. Наконец-то! Пани Мареш умела любой поступок своих учеников представить так, чтобы класс мог оценить его по достоинству. Сейчас, глядя на Марека, учительница, наверно, думала, хватит с него или стоит ещё немножко помучить. И, видимо заметив, что сконфуженная физиономия Корчиковского постепенно принимает своё обычное выражение, велела продолжать.

— «С пятнадцатого и шестнадцатого…» — прочитал Марек.

— А что было с десятого и с одиннадцатого? Неужели я прослушала? Или ты пропустил страничку?

— Детский сад или ясли, — прошептал Марек.

Своё он получил, это было ясно. Класс притих, зная, что теперь пани Мареш передаст слово ученикам.

— Ну, что скажете? Будем слушать дальше или не будем? Может быть, пора кончать это позорное представление?

— Пусть читает, — тихо сказала Людка.

— Пора кончать, — сказал Казик, верный подпевала Корчиковского.

— Объясни нам, пожалуйста, Марек, чем ты руководствовался, сочиняя этот шедевр? Хотел посмеяться над учительницей? А ведь у тебя в этой четверти две тройки и одна тройка с минусом. Мы с вами условились, что такое минус?

— Ноль целых пять десятых балла.

— И что же у тебя получается в среднем?

— Всё зависит от того, в какую сторону вы округлите.

— В меньшую, как обычно.

— Значит, десять и пять десятых делим на четыре, ну, и если в меньшую…

— Вот видишь. Претензии есть?

— Нет, претензий нет. Извините. Как-то по-дурацки у меня это получилось.

— Надо полагать, теперь, когда ты получишь двойку в четверти по польскому, ты тоже будешь себя чувствовать по-дурацки. Садись.

Девятый «А» был удивлён. Обычно каждая такая выходка долго и подробно обсуждалась в классе. Однако на этот раз то ли пани Мареш устала, то ли не сочла случай достойным особого внимания, но она как ни в чём не бывало перешла к теме урока.

А Людка так надеялась, что на этот раз Мареку не отвертеться. Уж он-то никого не щадил, и Людку меньше всех. А попробуй его задень — тут же отразит любую насмешку. Этой его способности Людка завидовала всей душой. Сама она в ответ на обиду только молча глотала слёзы. Хоть бы раз хлёсткое словцо пришло ей в голову в нужную минуту! Задним числом — сколько угодно. Да что в том толку!

И хотя после истории со Стефаном — ей даже и поговорить об этом не с кем было — Людка стала гораздо сдержанное, Марек всё-таки ухитрялся доводить её до бешенства. В классе всегда найдётся несколько человек, готовых слушать его развесив уши. Но Людка могла поклясться, что вот, например, сегодня он вовсе не для них старался, когда распространялся насчёт мух и пылесоса. Нет, он явно хотел досадить Людке, которая позавчера призналась на классном собрании, что мечтает стать биологом и принять участие в какой-нибудь грандиозной научной экспедиции, ну, скажем, по Амазонке или вокруг света.

Пани Мареш одобрила её планы, половина класса захихикала, половина раскрыла рот от изумления, а Корчиковского понесло:

«Любопытно, товарищ биолог, вы, наверно, каждого паршивого котёнка на улице гладите? А если оса залетит в комнату, чем вы скрашиваете её последние минуты? Мёдом? Или грушами? А потом — рраз! — на булавочку и под стёклышко? А крылышки у бабочек вы отрываете? В научных целях? Вот вы говорите, хамелеон — образец целесообразности в природе. А не будете ли вы любезны нам объяснить, в чём цель и смысл существования мух и клопов?»

Людка не поддалась на провокацию. Она знала, что из дискуссии с Мареком победителем ой не выйти. Да и придирки очень уж дурацкие. С Мареком вообще трудно разговаривать. Но неприятный осадок остался. На следующий день был урок труда, девочки шили себе полотняные харцерские юбки, и у Людки в портфеле лежал сантиметр. Улучив момент, когда Корчиковский повернулся спиной, она подскочила и — он и спохватиться не успел! — обмерила ему голову. Обмерила демонстративно, чтобы все видели, а потом, помахивая сантиметром, глубокомысленно и громко объявила: «Окружность черепа, как у обезьяны-резус, следовательно, и объём мозга никак не может быть больше». Людка, конечно, прекрасно знала, что умственные способности не зависят от объёма мозга, кроме того, голова у Корчиковского была самая обыкновенная, величиной со средний арбуз, темноволосая, коротко остриженная, — ей просто хотелось его унизить. Потом Людка так же громко объяснила Ядзе, что сечение головного мозга поразительно напоминает сечение кочана капусты и что со временем у одних это сходство исчезает, а у других, напротив, увеличивается. Может быть, это был запрещённый удар, но впечатление он произвёл. Корчиковский не нашёлся что ответить. Это видели все. Между тем в классе Марека уважали, хотя считали чистюлей и пижоном, за что и прозвали Маркизом. Когда же Людка, высказавшись насчёт резуса, вышла из класса, чувствуя себя почти счастливой — ведь ей удалось поставить Корчиковского на место! — он, говорят, покраснел от злости и обозвал её зелёным клопом. Хорошо хоть, не придумал ничего похлеще — такого, что пристало бы надолго! Все (кроме Людки) об этом прозвище сразу забыли: тоже ещё прозвище — зелёный клоп! Просто Марек расписался в своём бессилии. Оказывается, и он от злости может потерять дар речи.

Людка вдруг заметила, что почти не слышит объяснений пани Мареш — так её захватили мысли о Корчиковском. А тот после своей дурацкой выходки весь обратился в слух, словно искупить вину надеется. Спина прямая, глаза серьёзные, вдумчивые — ни дать ни взять первый ученик… «Вот болван, — подумала Людка. — Ох, была б я мальчишкой, врезала бы ему, чтоб не приставал!»

2

Когда пани Мареш несколько дней назад задавала им домашнее сочинение на тему «Что я вижу из окна моего дома» и так хорошо говорила о том, что хотя витать в облаках и очень приятно, но всё же важно уметь вовремя спуститься на землю — а вдруг кому-нибудь рядом нужна помощь или поддержка и ещё много чего в таком роде? — Людка просто испугалась: а вдруг пани Мареш каким-то чудом угадала, что она — только она одна — видит из окна своей квартиры. Пани Мареш знала про своих учеников самые разные вещи, они и понять не могли откуда. Ябед она не терпела, так что никаких доносчиков в классе не было.

Да и кто мог проникнуть в тайну Людкиного сердца? Она никогда ни с кем не делилась, даже с Ядзей.

Нет, видно, тема для сочинения была выбрана чисто случайно. Но Людка в тот день достала свою красивую тетрадь в кожаном переплёте, запирающуюся на ключик, и вместо домашнего сочинения начала писать:

«Я никогда не напишу Вам письма, просто смелости не хватит. Но Вы должны знать…»

Людка не могла точно определить, что именно должен знать Тот Человек. Ей хотелось, чтобы Он знал всё. Мысль о том, что на самом деле Он никогда ничего не узнает, в сущности, не очень ей мешала. Она и так рассказывала Ему всё, а говорить с Ним по-настоящему она бы, наверно, и не смогла. Например, когда Он однажды уронил в магазине десять злотых, Людка подняла и протянула Ему деньги без единого слова. Он сказал: «О, спасибо тебе большое» — и купил банку зелёного горошка, растворимый кофе и майонез. Всё это Он сунул в кожаную папку и вышел из магазина. Людке поручили купить килограмм мороженого шпината, но она купила горошек. А дома сказала, что перепутала. Давно ей не приходилось есть такого вкусного обеда: Он и она ели в тот день одно и то же. Но, вспоминая о встрече в магазине, она страшно себя ругала. Упустить такой случай! Можно ведь было сказать, например: «Извините, у вас монета с Нике, я их собираю, а я вам взамен дам Костюшко». Монет она не собирала, но сказать так можно было. Он, конечно, согласился бы — какая ему разница! А она промолчала. Отдала монету и даже такой простой фразы, как: «Вы уронили деньги, и вообще у вас кошелёк распоролся», не сказала. А как приятно было думать, что некому Ему зашить дырку в кошельке! Ему самому, конечно, не до того: разве Он может думать о таких мелочах! Ведь Он, Он…

Он был великим биологом, и смелым мореплавателем, и гениальным писателем, и мудрым философом Абеляром, и знаменитым гонщиком, и известным певцом Фрэнком Синатрой, и отважным лётчиком, но прежде всего Он был Туром Хейердалом. И дело тут не во внешнем сходстве — хоть оно и бросалось в глаза, — была в Нём, кроме того, какая-то одержимость, какая-то необычная энергия, так и струившаяся из Него, когда Он, расправив плечи, шёл по улице с гордо поднятой головой или когда наклонялся, чтобы заглянуть под капот своей «шкоды». Даже когда Он выносил мусор в жёлтом пластмассовом ведёрке, это тоже было полно глубокого смысла. Видимо, в квартире Он поддерживал идеальный порядок, хотя делал это, скорее всего, бессознательно, думая совсем о другом. В этом Людка была твёрдо уверена. Их дома стояли друг против друга, между ними был маленький скверик, где росли анютины глазки и чахлый тополь. На окне у Него висела жёлтая занавеска (ведёрко для мусора тоже жёлтое — значит, Он питает склонность к жёлтому цвету), которая иногда не отдёргивалась по целым дням. Людка в таких случаях представляла себе, что Он сидит в кресле, может быть покуривая трубку, и в полумраке обдумывает какие-то грандиозные идеи, в которые никто всерьёз не верит, а вот она бы, Людка, поверила с первого слова. Прошлогоднюю историю с лютиками она Ему уже давно простила, да и в конце концов не Его это была вина, просто сама идея была отчаянно нелепой. Зря она тогда так мучилась и даже схватила из-за этого (в конце года!) двойку по физике. Уже вечером, когда она вытащила эти лютики из вазочки, вид у них был довольно потрёпанный, потому что у неё они простояли полдня, да и купила она их не первой свежести, — чего же можно было ждать наутро, когда они целую ночь пролежали без воды на капоте автомобиля! Хотя нет, не совсем без воды. Стебли Людка переложила мокрой ватой и обернула сверху полиэтиленом, оторвав полоску от мешочка для хранения хлеба. Так что вроде бы они должны были продержаться, могли продержаться. Но они не продержались. Утром, когда Людка с трепетом заняла свой пост у окна, она поняла, что дело плохо. Очень печально выглядел этот букет, но сделать уже ничего было нельзя, не могла же она пойти и забрать его, вдруг бы кто-нибудь её увидел и всё открылось. Если б ещё Он перед тем, как выбросить лютики, хоть на секунду задумался — это бы означало, что Он их заметил и что-то понял. Но увы! Он рассеянно смахнул цветы с машины, как пылинку с рукава. Именно это небрежное движение так её потрясло, что она потеряла аппетит, а в школе на уроке не смогла ответить, что такое вектор. Она, конечно, и не мечтала, чтоб Он их взял, засушил или ещё что-нибудь в этом роде, — нет. Но хотя бы заметить, улыбнуться, догадаться о существовании кого-то, кто Его… кто… Ну да ладно, всё это ерунда, пусть бы только Он улыбнулся, подумал о чём-нибудь приятном, и пусть бы этот день был для Него днём сплошных удач.

Людка дорого бы дала, чтобы узнать, кто Он такой, чем занимается. Жил Он один, в этом сомневаться не приходилось. Никакой визитной карточки на дверях у Него не было, если только она не ошиблась дверью, когда, после долгих вычислений — «третье окно слева на третьем этаже, значит, дверь или слева, или посередине», — она решилась туда сходить. Итак, какая же — слева или посередине? В конце концов Людка выбрала среднюю, потому что перед ней лежал красивый мохнатый коврик, а перед той, что налево, — обыкновенная грязная тряпка. Выбрала — и тут же удрала, а пойти второй раз оказалось свыше её сил. Напрасно она доказывала себе, что на той же самой площадке у неё могут жить знакомые, что она может идти, например, в гости, да мало ли ещё зачем. Так ни в чём себя и не убедив, Людка вихрем слетела вниз в полной уверенности, что женщина с тяжёлой авоськой, которая подымалась по лестнице, волоча за собой ревущего во всю глотку мальчугана, обо всём догадалась. Наводить справки тоже было рискованно — всякий бы поинтересовался: «А зачем тебе?» Да и как спрашивать — у кого? Впрочем, разве это так уж важно? Валено, что Тот Человек жил на свете, дышал, ходил и что Людка могла на него смотреть.

Однажды ей пришла в голову блестящая идея, почти гениальная, — она и сама от себя такого не ждала. Кто сказал, что она должна выбивать дорожки около их дома? Ведь это отлично можно делать в двух шагах от Его «шкоды». Итак, как только Он подойдёт к машине, она немедленно хватает дорожку и выбивалку, и… и так раз, другой, третий…

План был настолько прост, а успех настолько очевиден, что Людка откладывала исполнение его со дня на день. Приятнее всего было об этом думать. Например, представлять себе, как Он скажет: «Что это вы там всё время чистите?» А она ответит: «Да так, ничего особенного». Или всё получится как-нибудь ещё, по-другому. Только бы успеть домчаться со своей дорожкой до Его дома, прежде чем Он отъедет на машине! И Людка решила с точностью до секунды рассчитать время.

3

У Людки было одно преимущество перед тем же Мареком Корчиковским — она побывала за границей. Не очень, правда, далеко, но всё-таки. Она была вписана в мамин паспорт, имела право обменять деньги, и таможенник осматривал её чемодан. Было о чём поговорить с Ядзькой по возвращении. Но о самом главном, о чём стоило бы рассказать, говорить было нельзя. Ядзька тут же пришла бы к выводу (ох, очередная дурацкая острота Корчиковского: «Шёл я, шёл и пришёл к выводу, что E равняется mc2, а потом оказалось, что кто-то пришёл туда же раньше меня»), что у Людки «не все дома». Вообще-то история эта, все эти мысли, мечты и планы корнями уходили в далёкое прошлое, к тем временам — лет семь или шесть назад, — когда Стефан подарил Людке на день рождения глобус. Даже к Тому Человеку этот глобус имел некоторое отношение. Да-да, с глобуса всё и началось. А точнее, то, что было связано с Ним, началось с «Кон-Тики». Очень это была сложная история. Впрочем, а что в жизни не сложно? Разве что сесть за стол и пообедать… Да нет, пообедать в школьной столовой тоже непросто: ножей не дают — попробуй съешь отбивную; под ногами вертится всякая мелкота, того и гляди, кто-нибудь заедет локтем в бок. Однажды Людка, отчасти по рассеянности, пролила Корчиковскому на брюки томатный суп с лапшой. В отместку за зелёного клопа, а вовсе не потому, что она такая вредная. Потом ей вроде даже жаль его стало — известное дело, пижон, бросился тут же в умывалку, выпросил у нянечки щётку и целый час чистил, оттирал… А Людке ни словечка не сказал, только смерил уничтожающим взглядом. И потом целых два дня её не задирал, воротил с презрением нос. Нет, всё-таки ей решительно не удавалось выработать последовательную тактику по отношению к Корчиковскому. Иной раз ей даже приходили в голову неплохие идеи, но стоило посмотреть Корчиковскому в глаза, увидеть его нахальную усмешку — и она тут же забывала о своих намерениях и делала какую-нибудь глупость. Например, обозвала его однажды «медным лбом», хотя весь класс, и Людка, и Корчиковский прекрасно знали, что это самое неподходящее для него ругательство. А всё нервы…

Людке было лет восемь, когда Стефан подарил ей этот глобус. С изумлением посмотрела она тогда на раскрашенный шар.

— Это земля, оно вертится, — сказал брат.

— Скажешь тоже, земля вертится! — усомнилась Людка.

— И всё-таки она вертится, — ответил Стефан.

Немало прошло времени, пока Людка узнала, чьи слова брат повторял, и поняла, почему он тогда так весело смеялся. А Стефан ткнул в глобус пальцем, и земля в самом деле несколько раз обернулась вокруг оси. Ну ладно, пусть: вертится так вертится, но что же это за земля в кухне на столе — жалкое подобие, которое ничего не стоит обхватить одной рукой!

С тех пор Людка выросла и получила некоторое представление о том, что такое земля. И она полюбила глобус. Она заботливо покрыла его поверхность лаком, чтобы не слезала краска, потому что в старом доме у них было сыро и глобус начал лысеть, от него отвалился кусочек Канады и вспучилась Южная Америка. Людка обратила внимание, что слово «земля» часто пишут с маленькой буквы. Даже если речь идёт не о той земле, что в цветочных горшках, а о земле — планете, частице космоса, где по велению судьбы живут, думают, набираются опыта люди. А какой-нибудь Марс или Венера, Юпитер или Сатурн, о которых мы и знаем-то мало — кое-что про атмосферу и про количество спутников, вот, пожалуй, и всё, — пишутся с большой. И Людка решила в знак протеста всегда писать слово «Земля» с большой буквы, дабы выразить ей своё уважение.

Было их у родителей четверо, а осталась одна Людка. Стефан — «довоенный», самый любимый, самый старший, самый умный, самый лучший… О боже, почему он так поступил!..

Тереса — год рождения сорок второй, оккупация… «Родиться в такое время — подумать страшно». Говорят, в тот самый момент, когда Тереса появилась на свет, рядом с домом разорвалась бомба. Мама испугалась, что дочка вырастет глухой, но, к счастью, всё обошлось, и Тереса окончило музыкальную школу.

Барбара «едва родилась, сразу было видно — не жилец, такая красоточка, и правда, пожила бедняжка два часа и умерла». Но тем не менее о ней вспоминали несколько раз в году — на рождество и в другие праздники. В таких случаях все, из уважения к маме и её заплаканным глазам, старались говорить шёпотом и представляли себе Барбару чудом ума и красоты, а мама прикидывала, сколько бы сейчас Басе было лет и чем бы она занималась.

И Людка. Нежданная, нежеланная. «И зачем людям ребёнок под старость — да, видно, уж так суждено». Тысяча девятьсот пятьдесят третьего года рождения. Мама рассказывала своей приятельнице, что и думать не думала о ребёнке и что для неё самой это была неожиданность. Причём это говорилось, когда Людку уже нельзя было обмануть сказками про капусту и аистов. Ну, а в результате — Людка, поначалу вроде бы и ненужная, вроде неведомо откуда взявшаяся, а теперь горячо всеми любимая, «единственная отрада на старости лет», преспокойно жила на свете и училась в девятом классе.

Тереса, закончив музыкальную школу, сразу же после прощального концерта (Людка сидела в первом ряду и сияла) укатила в Советский Союз в молодёжный лагерь. Всё семейство по этому случаю пришло в неслыханное волнение, потому что до сих пор они никаких дел с заграницей не имели, если не считать служебных командировок Стефана. Мама очень боялась отпускать такую молоденькую девушку на каникулы так далеко. И не зря боялась! Осматривая Ленинград, Тереса познакомилась с молодым латышом Алексом и через год, после бесконечных бурных переговоров с мамой, вышла за него замуж. «Ну, теперь начнутся концерты на кастрюлях и стиральной машине», — сокрушался отец, мечтавший видеть дочь великой пианисткой. Однако его мрачные предсказания не оправдались. Тереса поселилась с мужем в Риге и поступила в консерваторию. Вот у них-то и гостила Людка. Тереса и Непоседа (так в их семье прозвали её мужа, который был специалистом по электронным машинам и вечно куда-то ездил) пригласили всех на месяц к себе. Каждый день они ездили в Дзинтари — это такая курортная местность на берегу моря, полчаса электричкой от Тересиной рижской квартиры. Это был незабываемый месяц. Людка осматривала старую Ригу и рижский порт, побывала в Филармонии, опере, оперетте и в театре (не поняла ни слова, но от этого пришла в ещё большее восхищение). Непоседа подарил ей толстый альбом марок с флорой. Он явно к ней подлизывался — хотя тесть и тёща давно уже сменили гнев на милость, Непоседа по-прежнему делал всё, чтобы завоевать расположение заграничных родственников. Он доставал билеты в театр, пытался говорить по-польски, готовил на ужин национальные латышские блюда. Людка не могла понять, как он только выдерживает — да ещё с неизменной улыбкой — семейные выезды на пляж, увесистые сумки с одеялами и вечный мамин страх перед дождём. Непоседа был сиротой; вырос в детском доме, отец его погиб на воине, в мать умерла. Говорил он о своём детстве редко, но стоило ему коснуться этой темы, как у Людки тут же навёртывались на глаза слёзы, да и мама с подозрительной торопливостью отправлялась на кухню заваривать чай. В конце концов все отлично поняли то, о чём Тересе было известно с самого начала и что она терпеливо втолковывала маме: Алекс счастлив, что у него появилась семья и что теперь он может о ком-то заботиться и кто-то заботится о нём. Всё это Людка рассказывала Ядзе по меньшей мере раз десять, и ещё она рассказывала, как они с Непоседой танцевали чарльстон в шикарном ресторане у самого моря (жаль только, что море было то же самое, что и у нас. Балтийское, а не какое-нибудь другое) и как она была в пионерлагере, и пионеры, узнав о приезде иностранного гостя, просто засыпали её сувенирами, а она для них ничего не приготовила и ужасно неловко себя чувствовала… Правда, Непоседа на следующий день дал ей свой альбом с видами Варшавы и двух куколок в польских национальных костюмах и отвёз в лагерь на машине… Когда она отдала альбом, пионеры попросили её сделать надпись, и она впервые в жизни пожалела, что не слишком усердно занималась русским, но, к счастью, оказалось, что им хочется получить автограф на иностранном языке, так что можно было писать по-польски, и она, войдя в роль, написала: «От представителя 9 класса «А» Варшавской общеобразовательной школы Людмилы Бальвик», что, в общем-то, было мелким жульничеством — она тогда только перешла в девятый класс… Но, во всяком случае, благодаря ей их класс попал в альбом и в Книгу почётных гостей лагеря.

Самое же главное произошло на кладбище. Было это накануне отъезда, когда наконец-то сбылся мамин прогноз — шёл дождь. Родители с Непоседой пошли на техническую выставку, чтобы полюбоваться машиной, сконструированной по проекту их зятя. Отец пошёл, потому что ему было интересно, а мама — из вежливости. Людка там уже побывала на днях, когда они с Тересой возвращались из похода по магазинам, — она тогда долго стояла перед машиной и приличия ради одобрительно качала головой над этим чудовищем.

— Людик, — сказала Тереса, — а хочу съездить с тобой на кладбище. Родителей я уже туда водила, когда вы с Алексом были в кино.

— На кладбище? Ты что, спятила? Кто у меня там, на этом кладбище?

— Не в том дело, Людик! Мы не будем зажигать свечки, у них это не принято, ты только посмотришь, какое это удивительное кладбище, только посмотришь. Кто не был там, не был в Риге.

— А далеко оно? Если из-за какого-то кладбища будет считаться, что я не была в Риге, я согласна, — без особого восторга ответила Людка, потому что по телевизору как раз показывали польский фильм.

— Довольно далеко, но поехать стоит, — сказала Тереса.

— Неужели это так уж необходимо?.. — сделала Людка последнюю попытку уклониться от экскурсии.

— Совершенно необходимо. Это необыкновенное кладбище. Одевайся, копуша.

Пришлось подчиниться. Характер у Тересы был железный, никогда ещё никому не удалось её переспорить. Когда Людка вспоминала, как Тереса в самую жару часами просиживала за пианино в комнате с закрытыми окнами — чтобы не посходили с ума соседи, — она не знала, чего сестра заслуживает в большей степени: восхищения или сочувствия.

— И кто ж похоронен на этом кладбище? — спросила Людка в автобусе.

Ей вообще нравилось громко говорить по-польски на людях, тогда она чувствовала себя иностранкой, заграничной туристкой, все ей улыбались, а и автобусах и трамваях уступали место возле окна, чтобы она могла получше увидеть город.

— Их национальные герои и Райнис.

Фамилия Райнис привлекла внимание сразу нескольких человек, и они стали что-то говорить Тересе по-русски и по-латышски, вперемежку. Тереса отвечала, кивала головой, видимо благодарила.

— Видишь, — сказала она Людке, — здесь это кладбище все знают. Мне объясняли, как туда добраться.

— А кто такой Райнис?

— Великий латышский поэт. Вылезай, приехали.

— На польский его переводили?

— Представь себе, я не знаю; кажется, не переводили. Я читала по-латышски.

— Очень тебе было трудно?

— Как на всяком чужом языке поначалу. Ну, вот и кладбище.

— Это кладбище?!

— Вот именно. Видала ты когда-нибудь что-нибудь подобное?

Людка с Тересой вошли в ворота. За воротами начинался великолепный парк.

Вдоль длинной, обсаженной деревьями аллеи пестрели яркие клумбы. Если бы не надписи на мраморе, их ни за что нельзя было бы отличить от обычных цветочных клумб. Людка и в самом деле никогда не видела такого кладбища-парка.

Они остановились в конце аллеи, где росли две берёзы. У одной из них ветки были опущены книзу, а у другой — к большому Людкиному удивлению — все листья были обращены вверх.

— Вот это и есть надгробный памятник Райнису, — сказала Тереса.

Подошли поближе. «Не Мицкевич же, с какой стати мне раскисать?» — подумала Людка, чувствуя, что у неё дрогнула какая-то струнка в груди. И всё из-за этих живых символов скорби и торжества жизни.

— Тереса, а что здесь, внизу, написано?

— Как бы тебе поточнее перевести… Это строка из стихотворения Райниса: «Освобождённый, поднимусь к солнцу и увижу утро завтрашнего дня».

Освобождённый, поднимусь к солнцу… Да он же великий поэт! Всего несколько слов, а сразу чувствуется. В этих словах было всё то, что Людка знала, но не умела выразить. Была человеческая дерзость, и мудрость, и слабость, и легкомыслие, и брошенный миру отчаянный вызов, и фантастические замыслы алхимиков, и эликсиры, и лекарство от рака, и смерть Лумумбы, и экспедиция на «Кон-Тики» и лаборатории великих биологов, и проекты Леонардо да Винчи, и каналы в пустыне, и пирамиды фараонов, и государство инков, и мир, каким он будет через несколько сот лет, и космические полёты, и путешествия в глубину джунглей, и собственные Людкины колебания, чему посвятить жизнь — биологии или археологии, и то, от чего хотелось плакать без причины, и Людкино чувство к Тому Человеку, и она сама, со своими смешными мечтами, — с тех пор, как она полюбила глобус, ей хотелось обнять весь мир.

4

Быть может, муха и не относится к числу наиболее удачных творений природы, но чтобы вот так, живую, в пылесос! Впрочем, почему не относится? Об этом ещё надо подумать. Пользы от мух, честно говоря, никакой, и, конечно, эти мерзкие, назойливые создания заслуживают разумного, планомерного уничтожения. Однако поскольку мухи — переносчики микробов, а микробы вызывают в живых организмах образование антител, то выходит, что мухи в какой-то мере способствуют созданию иммунитета к болезням. Так что же, есть от них толк или нет? Говорят, у мухи не то совсем отсутствует, не то чрезвычайно слабо развита нервная система (точно Людка не знала), — в таком случае она умирает в пылесосе без особых мучений. Может быть, она даже и не погибает, а как-нибудь там… выкарабкивается, в общем. Нет, всё-таки у этого Корчиковского не хватает винтиков. Ну, пустил бы в ход отраву, порошок ДДТ (в классе говорили: «Этот, считай, ДДТ» — «дошёл до точки», когда кто-нибудь начинал нести совсем уж дикую ахинею), это хоть гуманные способы. Но придумать такое, да ещё этим хвастаться!

И надо же было им попасть в одну школу! Людка мучается с ним так… Сколько же? Четвёртый класс, пятый, шестой, седьмой, восьмой… уже шестой год. Одна пани Мареш сразу его раскусила и никогда не поддаётся на провокации.

А вот, например, пан Касперский, физик, однажды попался. В восьмом классе, в конце года, он спросил у Корчиковского про закон Архимеда. По физике Корчиковский всегда шёл хорошо, даже, можно сказать, блестяще. И, конечно, много себе позволял. Так вот, когда у Корчиковского спросили про закон Архимеда, он вышел к доске и сказал:

— Я забыл. Напомните мне, пожалуйста, хотя бы первую фразу.

— Помилуй, Корчиковский, что ты несёшь, весь закон формулируется в одной фразе!

— Это печально, — ответил Корчиковский. — Но ничего, двойки у меня всё равно не будет, годовая, к счастью, получается выше.

— Ты думаешь? — поинтересовался пан Касперский. — А по моим расчётам, у тебя вполне может получиться двоечка.

— Давайте посчитаем, пан учитель. За первую четверть пять, за полугодие четыре, за третью пять, а если теперь пара, то шестнадцать разделить на четыре — получается четыре.

— Два получается, — твёрдо сказал пан Касперский. — Я просто разделю на восемь.

— А почему?

— А потому, что я не люблю таких остряков, — сказал пан Касперский, хотя все учителя, к сожалению, любили Корчиковского. — И ещё потому, что хочу увидеть, какую ты, Корчиковский, скорчишь физиономию, когда получишь переэкзаменовку по физике.

— Не думаю, чтоб это было возможно.

— А я тебе докажу.

— А я даю вам слово, что на каникулах не притронусь к учебнику.

— А это уж твоё дело.

Они обменялись ещё несколькими фразами, каждая из которых начиналась с «а», и в конце концов пан Касперский доказал-таки Корчиковскому — не выставил ему годовой. Марек, конечно, переэкзаменовку выдержал, и если Людка, болтая с ним, вспоминала эту историю, то только для того, чтобы выяснить, в самом ли деле он на каникулах совсем не занимался физикой. Какой бы уж он там ни был, этот Корчиковский, но слово, похоже, держать умеет… Вот бы узнать. Но только точно. Ей до смерти хотелось увидеть, как он, нарушив честное слово, зубрит физику. Как бы она его презирала! Как высокомерно поворачивалась бы к нему спиной! А так что? Спиной поворачивался он, когда ребята спрашивали, много ли он летом вкалывал.

Стоя на передней площадке трамвая, Людка ехала во Дворец культуры на занятия биологического кружка. На улице Сверчевского в трамвай влез Корчиковский, пристроился возле автомата и стал всем отрывать билеты. Интересно, себе он оторвал? Куда он может ехать? Ни в какие кружки во Дворце культуры он не ходит, а сошёл, как и Людка, на Свентокшыской. И пошёл за ней следом, отстав на несколько шагов и делая вид, будто с нею не знаком. Людка решила думать только об озимом ячмене. Ей сегодня делать доклад. Не хватало ещё, чтобы этот тип помешал её научной карьере. И вдруг Людка увидела в нескольких шагах от себя… Того Человека. В одну секунду и Корчиковский и озимый ячмень были забыты. Людка окинула себя мысленным взором. На ней были синие в зелёную клетку колготки, начищенные до блеска сапожки, светлое пальто, белый вязаный шлем и красный шарфик; школьная эмблема предусмотрительно приколота к воротнику и не видна. Так что Он может обернуться — вид вполне приличный. А прошляпить такой случай никак нельзя. На кружок она и так ходит чересчур аккуратно, один раз можно и заболеть. И Людка пошла за Ним. Они обогнули Дворец культуры, и Он вошёл туда, где были кассы кинотеатров «Дружба» и «Молодая гвардия». Людка заняла очередь прямо за Ним и принялась лихорадочно шарить по карманам. Четыре пятьдесят. Мало. О боже, а в школьной сберегательной кассе у неё лежит сто двадцать злотых! И тут Людка вспомнила про Корчиковского. Она сказала стоявшей позади женщине, что сейчас вернётся. Куда же он шёл, этот Корчиковский? Наверно, тоже в кино. Выбежав на улицу и оглядевшись, Людка увидела, как он приближается к кассам.

— Марек! — радостно воскликнула Людка. — Одолжи до завтра пять злотых.

— Пять злотых? — задумался Корчиковский. — Такой суммой я, пожалуй, могу рискнуть. Если только я захватил с собой бумажник.

— Мелочь в бумажник не кладут, — осадила его Людка, — пошарь-ка лучше в кошельке. Завтра отдам.

Марек начал страшно медленно рыться в карманах.

— Ты что, на биологию уже не ходишь?

— Давай быстрей, а то у меня очередь пройдёт. Ты тоже в кино?

— Нет, я только хотел узнать, что идёт в этом кинематографе. А вообще-то я иду записываться в судостроительный кружок.

— В судостроительный?! — переспросила Людка, но ответа дожидаться не стала, потому что Корчиковский нашёл наконец эти несчастные пять злотых. — Приветик! — крикнула она и бросилось обратно к кассам.

На ходу она ещё успела подумать, что Корчиковский никогда не узнает, как он её выручил. Может быть, от этих пяти злотых зависит вся её жизнь. Странно, почему она разговаривала с ним таким противным писклявым голосом. Стоявшая за Людкой женщина улыбнулась и подвинулась, пропуская её в очередь. Но это вдруг потеряло всякий смысл. Земля закружилась с бешеной скоростью, а когда остановилась, всё было уже совсем не так, как представляла себе Людка. Он стоял не один. Рядом с Ним появилась девушка — живая, реальная (не то, что жена Тура Хейердала, которую Людка никогда не видала, да и вообще всё это было в Норвегии и Людку совершенно не волновало), в высоких красных сапожках, в светлой шубке и с сильно подведёнными глазами. Она показалась Людке очень красивой. Людка прислонилась к стене, и женщина из очереди, с виду такая симпатичная, задала предательский вопрос:

— Что с тобой, девочка? Тебе дурно?

И тут только Он проявил интерес, обернулся и посмотрел на Людку. Вспомнил ли Он девочку, которая подняла в магазине десять злотых, Людка не знала и знать не хотела. Она пулей вылетела на улицу, и всё ей стало безразлично.

Сама не зная как, по инерции передвигая ноги, Людка подошла к Дворцу культуры, хотя вовсе не собиралась ни идти туда, ни тем более делать доклад. А тут, как назло, из дворца вышел Корчиковский и объявил, что записался в судостроительный.

— На тебе твою пятёрку. Пока, — сказала Людка, удивляясь, что в состоянии ещё ворочать языком.

— Ты разве не идёшь в кино?

— Нет.

— ДДТ. Билетов, что ли, нет?

— Есть билеты. Отстань от меня, Маркиз, ради бога!

— Как пятёрка понадобилась, так Марек, а теперь сразу Маркиз. Ну ладно, завтра контрольная по математике, а я что-то не слыхал, чтобы маркизы раздавали шпаргалки.

— Мне твои шпаргалки не нужны.

— Зато Ядзьке нужны. А если Ядзька сдувает у меня, а ты у Ядзьки, то у кого в результате сдуваешь ты?

— Подумаешь, один раз списала, когда пришла в школу после болезни. Сам хорош: «С первого взгляда, с десятого взгляда…» Или: «Кислоты — это химические соединения без всяких оснований».

— А по-твоему, в средние века дороги были такие узкие, что на них с трудом могли разъехаться два автомобиля.

— А ты забыл, как сказал, что самые распространённые в Австралии животные — карманники?

— А ты сказала, что в городе убирали старые развалины и на их месте возводили новые…

— А ты сказал, что «Пан Тадеуш» — классный детектив…

— А по-твоему, у Яна Кохановского в детстве были длинные загнутые ресницы… А откуда ты можешь знать, какие у него ресницы, — фотографий тогда не было, а художники рисовали как бог на душу положит…

— А ты дал Касперскому честное слово, что не будешь заниматься физикой, а сам целых два месяца вкалывал… — выпалила Людка и тут же поняла, что перехватила.

Корчиковский вздрогнул, побледнел, покраснел и с трудом выдавил:

— Больше никогда в жизни ко мне даже не подходи. Это подлая, гнусная ложь!

— Ну и пожалуйста, — неуверенно пробормотала Людка.

Но Корчиковский ничего не ответил, он шагал по Маршалковской, подбрасывая ногой комья талого снега. Куртка у него была расстёгнута, концы шарфа развевались за спиной. Людка пожала плечами. Ну и пусть, с ним всегда так. Она бы, может, воздержалась от последней, самой ядовитой фразы, если б не то, что случилось возле касс… Во время перепалки с Корчиковским она почти забыла о своём горе, а тут оно разом на неё навалилось. Людка медленно побрела домой. Ехать в трамвае она просто не могла. Её обгоняли прохожие, а она думала, до чего же страшно и подло устроен мир: все вокруг веселы и счастливы, все куда-то спешат, каждого ждёт что-то приятное, а у неё впереди ничего уже нет, одна беспросветная пустота, и незачем ложиться спать и вставать, незачем ходить в школу, незачем дежурить у окна. Кто теперь поймёт и оценит планы, которые она так долго вынашивала? Кому об этом расскажешь? Ах, если б можно было прямо сейчас, с автобусной остановки, отправиться куда-нибудь далеко-далеко, хотя бы в Африку. На съедение крокодилам. Будревич в своих репортажах писал, что, если на тебя нападёт крокодил, надо ткнуть его пальцем в глаз. Нет, смерть в крокодильей пасти слишком ужасна. И вообще крокодил — мерзкая гадина. Череп плоский… Эх, жаль, она не догадалась сравнить Корчиковского с крокодилом! Это было бы похлеще, чем с резусом. Обезьяна-резус в систематике занимает гораздо более высокое положение. Крокодила, единственного из всех животных, по правилам охоты разрешается ослеплять — это она тоже вычитала у Будревича. Ещё в те времена, когда была влюблена в знаменитого путешественника Станислава Хемпеля. Но Станислав Хемпель погиб, и всё кончилось. В День поминовения, когда Людка ходила с родителями на кладбище, где похоронены дедушка и Барбара, она и Хемпелю поставила свечку на чьей-то заброшенной могиле.

А потом Стефан подарил ей книгу «Путешествие на «Кон-Тики», а потом она увидела Того Человека…

Она шла тогда домой из магазина, купив картошки и две баночки сметаны (мама собиралась готовить рассольник и картофельные оладьи), и вдруг увидела Его. Он стоял под тополем, в светлых брюках и коричневой рубашке и держал под мышкой теннисные ракетки. К нему подошёл другой человек, какой-то тусклый и незначительный, потому что всё вокруг сразу стало тусклым и незначительным. Они сели и «шкоду». А как лихо Он срывался с места! Людка часто ездила со Стефаном и Элизой и кое-что в этом смыслила. Всё в тот день шло в одном чётком ритме: Хей-ер-дал, Хей-ер-дал — решительно всё, и уроки, и возня с картошкой для оладьев, которую нужно было натереть на тёрке, и сон. А потом, потом…

Людка подходила к дому, зажав в посиневшем от холода кулаке — перчатки надеть она забыла — пять злотых Корчиковского. Из-за этой перепалки он их не взял, вот и придумывай теперь, как их вернуть. Новая забота. Впрочем, можно через Ядзю. Они вроде не ссорились.

Дома сидела заплаканная Элиза. Этого ещё не хватало. Как раз сегодня. Отец, присев на краешек старого кресла, сосредоточенно рассматривал занавеску и время от времени постукивал стеклянным мундштуком по горшку с пеларгонией. Потом брал сигарету, аккуратно разламывал её ровно пополам и вставлял в побуревший от никотина мундштук. И все молчали. Когда Людка поздоровалась. Элиза в ответ едва кивнула. Кошмар какой-то! Нет, ей не выдержать этого молчания, от которого в доме сразу стало холодно и неуютно. Как ни была Людка занята своими мрачными мыслями, она всю дорогу представляла себе, что придёт домой и мама спросит, почему так рано, разве сегодня не было кружка, а потом скажет, что в воскресенье, наверно, будет сильное похолодание и что ходить зимой в бассейн легкомысленно, но если она всё-таки собирается идти, пусть, по крайней мере, хорошенько просушит волосы. И даст ей на ужин творог с клюквенным вареньем, а может, оставшуюся от обеда котлету. А потом можно будет сунуть ноги в шлёпанцы, сесть за столик перед своим дорогим глобусом и спокойно обо всём подумать. Угораздило же Элизу прийти именно сегодня!

На Людку никто далее не взглянул. «Что Людка — у Людки всё в порядке, — думали они, — до неё ли, когда в семье такая беда». А ей не лучше, чем Стефану и Элизе, даже, наверно, хуже, потому что Стефан с Элизой взрослые, умные, все уже понимают и любым своим огорчением могут поделиться с другими. Людка ещё немножко подождала, демонстративно ступив сапогами прямо на ковёр, но мама и на это не обратила внимания. Впрочем, Элиза тоже сидела в сапожках, и две грязные лужицы лениво впитывались в ковёр. Людке всё-таки ужасно хотелось, чтобы мама вспомнила свой обычный репертуар и сказала: «Ты мне своим пеплом все цветы погубишь!», или: «Ну как можно, не переставая, курить эту махорку», или ещё что-нибудь в этом роде, и сразу бы всё стало на свои места. Но она понимала: ничего подобного не будет и быть не может.

Людка заглянула на кухню. Сегодня её всё раздражало. В раковине стояли грязные кастрюли, из холодильника текла вода. Наверно, днём, когда было ещё светло, выключили электричество. На клеёнке лежала опрокинутая банка с клюквенным вареньем, и оттуда, словно противные маленькие тараканы, выползали клюковки. Из глиняного горшочка уныло свисала веточка сушёной петрушки. Нет, в кухне тоже было тоскливо. Людка пошла к себе в комнату, достала тетрадь с ключиком, которую ей подарила Тереса, открыла её и написала:

«Знайте, что Вы, хоть и нечаянно, причинили мне огромное горе».

«А чем же, собственно?» — задумалась Людка. Грош цена чувству, которое может угаснуть из-за пары красных сапожек! Почему к Туру Хейердалу и Станиславу Хемпелю у неё никаких претензий не было — ведь не из-за того же, что она их никогда в глаза не видела? Почему и она и они могли спокойно ждать, пока она станет совсем взрослой? Людка пошла в ванную. На стеклянной полочке под зеркалом тонким слоем лежала пыль. Людка написала пальцем: «Ну так что же?» — и, подумал, добавила ещё три вопросительных знака. Потом перебрала перед зеркалом волосы, ища седину. Говорят, от горя люди мгновенно седеют. А она нет. Ни одного седого волоса. Как будто она страдала не по-настоящему.

Людка открыла дверь в комнату. Мать машинально спросила:

— Уроки сделала?

— Нет, — сказала Людка.

— Вот и хорошо, деточка, вот и хорошо! — ответила мать.

Ну конечно, мать сейчас ни о ком, кроме Элизы, думать не может. Примостились рядышком на диване и шепчутся. Отец перебрался в кухню и там теперь стучит мундштуком по блюдцу с окурками. Он поднял на Людку усталые глаза.

— Ты ужинала?

— Нет, — сказала Людка.

— Возьми что-нибудь сама, ты же видишь, маме не до тебя.

— Я не буду ужинать.

— Тогда ложись спать.

— Я уроки не сделала.

— Тогда делай уроки, доченька, — и пристукнул мундштуком.

Людке стало жаль родителей. Конечно, ей сегодня нужно внимание, вот хотя бы как в тот раз, когда она заболела гриппом и все суетились, поили её чаем с малиновым вареньем, заставляли глотать аспирин, ну и всё в таком роде. Но нельзя забывать, что родителям тоже тяжело, у них своё горе. И всё из-за любимого сыночка, образцово-показательного Стефана. Людке захотелось взять и разбить парочку тарелок из сервиза, маминого свадебного подарка, который «всю войну с нами пережил». Ну, а с Людкой он ничего не переживал. По ней, эти семейные реликвии с голубыми розами и золотой каёмкой только зря место в шкафу занимают, да ещё три раза в год приходится — осторожно! — перемывать их в мыльной пене. А на стол этот сервиз ставят только под рождество, причём мима так гипнотизирует всех взглядом, что от страха кусок застревает в горле. Как можно придавать значение подобной ерунде, Людка не понимала. Но сейчас ей хотелось расколотить салатницу (этой салатницей не пользовались решительно никогда) не со зла и не из хулиганство, а из жалости к маме. Потому что мама стучать мундштуком по блюдцу не станет, а будет, бедная, после Элизиного ухода плакать чуть ли не всю ночь. Мама очень любила Элизу, совсем как родную дочь, — она, кажется, напоминала ей Барбару. Так вот, если грохнуть салатницу об линолеум, мама отругает Людку, бросится собирать драгоценные осколки и хоть ненадолго отвлечётся. А ещё можно сделать вид, будто ей что-то понадобилось в буфете, и как бы нечаянно рассыпать пакет муки. Или выпустить пух из подушек. И у мамы сразу появилась бы новая забота. Не кто иной, как именно Стефан всегда поучал Людку: «Людик, если у тебя будут серьёзные неприятности, первым делом постарайся найти себе какое-нибудь занятие. Прибери в комнате. Перешей платье. Заставь себя сесть за уроки. Главное — пусть пройдёт немного времени, и все твои беды покажутся не такими страшными». Ну, сам-то Стефан нашёл чем заняться, вернее, не чем, а кем.

— Холодильник оттаял, — сказала Людка отцу. — Света, что ли, не было?

— Мы хотели его разморозить и выключили, но тут пришла Элиза, и всё так и осталось.

— Папа, неужели они разойдутся? — тихо спросила Людка.

— Боюсь, что так, доченька, боюсь, что так. А чем мы с мамой можем помочь? Мать говорила ему, просила… да что поделаешь? Ложись спать.

Значит, ничем нельзя помочь, когда один человек перестаёт любить другого? Неужели нет такого слова, такого заклинания, чтобы всё пошло по-старому? И от чего это зависит? Наверно, не от красоты, потому что Элиза в пятнадцать раз лучше, чем та. Людка видело её со Стефаном на улице, но тогда ещё не понимала, что это означает.

Людка вернулась в комнату. Элиза ушла, две лужицы от её сапожек начинали подсыхать. Мама в той же позе сидела на диване.

— Ты сделало уроки? — спросила она.

— Сделала, — ответила Людка. Рассчитывать приходилось только на себя.

— Тогда ложись спать.

— Спокойной ночи, — сказала Людка в пустоту.

Далось им это спаньё! Как в доме неприятности, только и слышишь: ложись спать да ложись спать. Если бы переговоры насчёт замужества Тересы ещё немного затянулись, Людка успела бы выспаться не хуже медведя в долгую северную зиму. Но тогда она была гораздо меньше, и, ясное дело, на время серьёзных разговоров взрослым хотелось куда-нибудь сплавить ребёнка. Но теперь?! Людка пошла к себе и написала в дневнике:

«Моя дочь Людмила Бальвик не приготовила уроков по уважительной причине, так как у неё вчера сильно болела голова.

С уважением…»

Дневник она понесла отцу на кухню.

— Подпиши, папа.

— Что это?

— Ничего страшного, не двойка.

— Давай ручку. У тебя болит голова?

— Да.

— Ложись спать.

— Как раз и собираюсь, — сказала Людка, захлопывая дневник.

У себя в компоте она с размаху бросилась на железную кровать. Жалобно заскрипели пружины. Людка решила применить старое доброе средство от всех бед и честно старалась заснуть. Чего только она ни делала — и душ приняла, и зарывалась головой в подушку. До сих пор бессонница была знакома ей только по рассказам взрослых, а тут пришлось на собственной шкуре испытать, каково это. Странное, непостижимое ощущение. Глаза закрывались, но в груди скапливалось и давило, отгоняя сон, что-то холодное и тяжёлое. И веки подымались, как будто кто-то внутри дёргал за шнурочек. Людке казалось, что там у неё сидит какое-то скользкое живое существо, и ей хотелось задушить его, смять, раздавить. Она ворочалась с боку на бок, устраивалась то так, то этак, прижимала к животу кулаки — всё без толку. Проходил час за часом, и Людке в конце концов надоела эта комедия. Она попыталась восстановить в памяти содержание всех ковбойских фильмов, которые смотрела. Теоретически эта напряжённая умственная работа должна была быстро её утомить, потому что фильмов таких она видела очень много, а лучшие — даже по два раза. Но вспомнить, о чём там шла речь, оказалось просто невозможно. Ничего, кроме раздражения, это не вызывало. На фоне одинаковых пейзажей судьбы героев были тоже какие-то одинаковые. Людка перешла на другие фильмы — в надежде, что они помогут ей понять, почему Стефан разлюбил Элизу. И вдруг она почувствовала, что плывёт на льдине по тёмной холодной реке, а на залитом солнцем берегу стоит Тот Человек и протягивает к ней руки. Льдину сносило на середину реки, но Людка сделала нечеловеческое усилие и всё-таки дотянулась до Его руки.

И потом они стояли рядом и смущённо улыбались друг другу, а вдали, на другом берегу, исчезали во мраке высокие красные сапожки.

5

— Людик, — начал Стефан.

— Нет, — строго сказала Людка. — Нет. Никакой я больше не Людик. Я человек. Мне в июле будет пятнадцать. Я пойду, Стефан. Меня теперь трубочками с кремом не купишь.

— А зоопарком?

Людка невольно улыбнулась.

— Это было давно, Стефан. Сто лет назад.

— Год назад, Людик. Всего только год. Родители говорят, что ты очень переживаешь. Ну, я и хотел тебе объяснить…

— Что ты хотел мне объяснить? Разве ты можешь объяснить, почему больше не любишь Элизу?

— Нет. Этого я объяснить не сумею.

— Может быть, Элиза сделала что-нибудь такое… ужасное?

— Нет, ничего такого она не сделала.

— Но тогда почему же, Стефан, почему? Я не понимаю.

— Этого никто не понимает. Так получается.

— Я не понимаю, неужели это может пройти!

— Ты всё ещё влюблена в Хемпеля?

— Нет. Но это не в счёт, понимаешь? Тогда это было не по-настоящему.

— А теперь?

— Стефан… — Людка решительно отодвинула мороженую землянику со взбитыми сливками. — Ты этого не сделаешь, это было бы… подло. Элиза любит тебя, она плачет. Ты её обманывал, ты лгал ей, я знаю.

— В том-то и дело. Я больше не хочу её обманывать, не хочу, чтоб она плакала. Пожалуйста, Людик, перестань об этом думать. Всё утрясётся, увидишь. Мне ещё трудней, чем тебе. Я на тебя рассчитываю.

— И зря, — ответила Людка.

Она уже несколько минут присматривалась к женщине, одиноко сидевшей в углу кафе. Это узкое лицо и тёмная чёлки до бровей почему-то казались ей знакомыми.

— Стефан, ты, случайно, не знаешь, кто эта женщина? Там, у окна?

— Знаю, Людик. Это именно она. Я думал, ты захочешь с ней познакомиться.

Людка почувствовала, как всё в ней сжимается, леденеет, кричит от возмущения.

И прежде чем Стефан да и сама она успела опомниться, Людка схватила вазочку со взбитыми сливками, подбежала к женщине с чёлкой и вывалило всё содержимое ей на голову. И крикнула:

— Очень рада с вами познакомиться!

Кажется, сразу поднялась страшная суматоха. Стефан крепко схватил её за руку и вытолкал из кафе. Позже Людка едва могла вспомнить, как всё это произошло. Рукой она, что ли, эти сливки выгребала? Во всяком случае, когда её вышвырнули за дверь и она, захлёбываясь слезами, бежала по улице, обманутая, несчастная, рука у неё была вся перемазана. Людка помнила, как она шла к столику в углу кафе и как с надеждой вспыхнули рыбьи глазищи этой противной бабы. И ещё Людка помнила, как кто-то крикнул: «Подумайте только, такая молоденькая, и уже…», а кто-то хотел её задержать, но Стефан проложил ей дорогу к двери. А когда она влетела домой, на ковре посреди комнаты сидел Яцек и шепелявил:

— Тётя Людка, а Яцек взял малки, ты не будесь на него кличать?

— Буду кричать? — ответила Людка. Больше всего на свете ей сейчас хотелось кричать, визжать, орать, вопить во всю глотку. — Положи марки на место, сопляк!

— Оставь ребёнка в покое, — мягко сказала мама. — Возьми свои марки, но дай ему что-нибудь другое поиграть. Элиза завтра уезжает. Игрушки Стефан принесёт только утром.

— Ну да, он занят — ему надо вымыть голову одной даме, — пробормотала Людка.

— Что ты плетёшь?

— Поймёшь завтра, когда твой любимый сыночек прибежит жаловаться. А куда Элиза усажает?

— Не знаю, деточка, ничего я теперь не знаю. Яцек некоторое время побудет у нас. Может, они ещё помирятся? Они же никогда раньше не ссорились.

— Папа купил мне тлактол, — сообщил Яцек из-под стола.

Разбитый дом, разбитая семья. И всё потому, что у любви бывает конец. Как же жить на этом свете? Чего искать? Видно, чтобы чувствовать себя счастливым, надо ходить, зажмурив глаза. Видно, лучше всего не думать, не глядеть, ни к чему не присматриваться, не читать газет, не смотреть телевизор или взять громадную лопату и перекопать весь этот мир вдоль и поперёк. Может быть, кто-нибудь считает, что Людка готова, не требуя объяснений, проглотить любую обиду и с тупой покорностью по-прежнему носить чистый воротничок и получать хорошие отметки? И выносить мусор, и мыть поело обеда кастрюли, и примерно вести себя, чтобы родители разрешили посмотреть вечером по телевизору детективный фильм? А вот и нет — не надо ей чистого воротничка, не будет она выносить мусор и мыть кастрюли, не будет получать хорошие отметки, примерно нести себя и смотреть по вечерам телевизор! Эх, жаль, у неё тогда, в кафе, не оказалось под рукой ещё бутылки лимонаду. И нечего ей внушать, что вся её жизнь — это сплошной биг-бит! Разве она одна виновата?! Очень ей надо! Да у них в классе всего, может, человека три сходят с ума по биг-биту, хотя похоже, что и они только делают вид. А остальные просто танцуют, потому что это модно, вроде как когда-то моден был рок-н-ролл, и только. Нет, пока что-нибудь не выдумаешь, взрослые к тебе серьёзно относиться не будут. Когда человек ходит как заведённый в школу, из школы, на кружок, с кружка, в бассейн, из бассейна, на волейбол, с волейбола, бегает с авоськой за картошкой, стоит, как ишак, в очереди за карпом, а на родительском собрании о нём говорят: «В общем, не плохо, но по химии не мешало бы подтянуться, да и с физикой слабовато», — то такой человек всё равно что не живёт на свете. А вот как схватишь подряд пять пар или, ещё получше, останешься на второй год — ого! Тут они сразу засуетятся! «Может быть, тебе трудно? Может, ты чего-то не понимаешь? Может, помочь тебе, детка? Может быть, купить тебе часики? Да, мало мы тебе уделяли внимания, сами кругом виноваты, не огорчайся, лапушка, получишь магнитофон…»

Людку так и трясло от злости. Разве она просила что-нибудь у родителей? Или требовала чего-то невозможного? Только одного: чтобы у неё на столе ничего не трогали. Может, ей вдруг магнитофон захотелось, хотя ей, конечно, хотелось. У половины класса есть магнитофоны или транзисторы (у Корчиковского нет). А ведь её родители живут очень прилично: отец — прораб, хорошо зарабатывает, а мама получает пенсию. Людку одевают, раз в неделю выдают мелочь на карманные расходы и время от времени делают подарки. И ой, наивной дурочке, этого хватало! Слишком много у неё было других забот. В этом-то, наверно, и заключилась ошибка. Потому-то она такая серенькая и незаметная. И в классе ничем не выделяется. Вот все и считают, что никаких огорчений в её жизни не существует. Никаких проблем, никаких сложностей! Ну ладно, теперь она им покажет!

Людка крутанула глобус. «Ох, Земля. Земля, куда это мы так летим и зачем? Корчиковский хоть расстояния между планетами вычислять умеет, а я что? Ничего».

6

Людка любила спою школу. Школа у них замечательная. Вначале, пока не надоело, они называли её «министерством», а классы «департаментами». В этом что-то было — кинешь так небрежно: «Он не из нашего департамента…» — и вроде в собственных глазах вырастаешь, хотя именуешься, соответственно, «просителем». Полностью название звучало так: «Министерство общественных рыданий и страданий». Им скоро всё это приелось, про министерство в классе забыли, и школа осталась школой. Из Союза художников пришли красивые девушки и молодые люди в кожаных куртках и увесили все коридоры пёстрыми картинками. Нельзя сказать, чтобы Людка особенно в этом разбиралась (хотя пани Мареш раз в месяц водила их на какую-нибудь выставку — хорошо ещё, но заставляла выстраиваться парами), но картинки были весёлые. А классы украсили чёрно-белыми репродукциями. Может, это и были настоящие произведения искусства, но выглядели они, признаться, довольно уныло. Родительский комитет расщедрился и купил белые занавески в народном стиле, а кто-то, кажется и в самом деле какое-то министерство, к сожалению, превосходно оборудовал учебные кабинеты — не то что в семилетке, где кабинетов вообще не было и для безделья существовали прекрасные оправдания, вроде: «Вот если б я своими глазами увидел, я бы поверил, а может, даже и понял» (Корчиковский).

Но лучше всех в школе была пани Мареш. («Вам с нами будет нелегко. Нас, молодых, часто не понимают, вот и приходится защищаться».) Пани Мареш ужо могла выйти на пенсию, она только хотела довести их класс до аттестата зрелости. Впрочем, что значит довести? Пони Мареш никого никуда не вела, пани Мареш шествовала во главе. Была пани Мареш полная, светловолосая, энергичная, и хотя никогда не носила ни шерстяных гольфов, ни кедов, ни спортивной сумки на плече, что-то и её облике неуловимо напоминало руководителя туристской группы в Высоких Татрах. Не спеша, ритмично, размеренно, спокойно, твёрже шаг, вдох, выдох…

Когда ребята впервые увидали её васильковую шапочку с помпоном, они едва удержались от смеха, но постепенно шапочка стала неотъемлемой частью школьного и классного быта, и, когда однажды наш: Мареш явилась в меховой шубе и шляпе, все только рты разинули и даже слегка смутились. Модная дама в манто не имела ничего общего с их пани Мареш — их пани Мареш носила подбитое мехом бежевое пальтецо с рыжим лисьим воротником и вязаную шапочку василькового цвета. Похоже было, что и сама пани Мареш в этом наряде чувствовала себя неважно — она чуть ли даже не начала оправдываться: задавая им немного больше обычного, она сказала, что сразу же после уроков уезжает и что «если вы тут без меня вздумаете выкинуть какой-нибудь номер, пеняйте на себя». Но и пенсионеркой пани Мареш представить было трудно, разве что во главе колонны демонстрантов Союза пенсионеров. Транспарант в её руке выглядел бы весьма уместно. Прозвищ ей придумывали много: и «Помпончик» и всякие другие, но прозвища получались неподходящие, смешные или глупые и как-то к ней не приставали; так она и осталась пани Мареш, и этот неожиданный вариант оказался самым оригинальным.

И пани Мареш никогда не говорила: «Кого это ты из себя корчить, Корчиковский?»

Хотя пани Мареш относилась к ним очень хорошо, у Людки всё-таки ёкнуло сердце, когда ей велели остаться после уроков. После получасовой задушевной беседы с пани Мареш правонарушитель чувствовал себя так, будто его полчаса било и крутило в стиральной машине. Правда, этой пытке пани Мареш подвергала их не часто, но уж если брала кого в оборот…

— Людка, ты ужасно выглядишь, — сказала пани Мареш, а у Людки камень с души свалился. — Как последняя замарашка, прости меня. Волосы сальные, воротничок грязный, ногти грязные, тапки порвались, в школу ты являешься в нечищеных сапожках, на пальто не хватает двух пуговиц. И это называется хорошенькая, милая пятнадцатилетняя девушка! Дырку в синих колготках ты заштопала красными нитками. Эмблему ты всегда носила под воротником, ну ладно, бог с вами, — мода есть мода, хоть это и глупо: эмблемы стыдиться нечего. Но теперь ты ещё лучше придумала — вообще перестала её носить. Что всё это значит? У тебя неприятности? И по химии ты схватила двойку. Ну так в чём же дело? Дома что-нибудь стряслось?

— Нет-нет, пани учительница, дома у меня всё в порядке. Я только… я только за… — Людка замолчала и опустила голову.

— Садись, Людка, разговор у нас, к сожалению, будет долгий. Что означает это твоё «за», когда ты совершенно явно «против»?

— Да, против, — Людка селя за парту, а пани Мареш на стул напротив неё. — Я за… заявляю протест.

— Против чего же? — По круглому лицу пани Мареш скользнула тень слабой улыбки.

Людка собралась с духом и посмотрела ей прямо в глаза.

— Против порядков на земле.

— Отлично! Это и нужно! Побольше бы нам таких! Насколько знаю, в каждой школе протестует процентов восемьдесят учащихся, но не такими странными методами. Как ты выражаешь свой протест? С помощью грязного воротничка? Или забрызганных сапожек?

— А как мне ещё выражать, я не знаю.

— Когда ты поймёшь, как нужно выражать протест, я скажу, что ты стала взрослой. Но ты, по крайней мере, точно знаешь, против чего ты протестуешь?

— Точно. Это я знаю точно.

— Ну что ж. Это уже очень много, — вздохнула пани Мареш. — Так вот, Людка, мне бы хотелось с тобой кое о чём поговорить. Я просто своим ушам поверить не могла! Второй год я у вас классный руководитель, и всегда ты была спокойной и дисциплинированной девочкой. Значит, ты в кафе протестовала с помощью взбитых сливок?

— Да-а-а. А откуда вы знаете? Неужели Стефан рассказал? Не может быть!

— А кто это Стефан?

— Мой старший брат.

— Нет, он, конечно, ничего не рассказывал. Значит, это был твой брат… — пани Мареш достала из сумки пачку сигарет и долго мяла одну, как будто услышала что-то неожиданное и не могла найти нужных слов. — А кто же пострадал от твоего протеста?

— Этого я не могу сказать.

«Там сидела одна тётка из родительского комитета, на тарелке у неё было одно пирожное с шоколадным кремом и три с заварным. И надо же, не утерпела — немедленно полетела в школу с доносом», — подумала Людка. Руки у неё дрожали.

— Эту сцену видела одна женщина из родительского комитета. К сожалению, она была больна и только вчера сообщила в школу.

«Объелась», — подумала Людка.

— А ты целую неделю носишь это в себе… Неужели со мной не могла поделиться? Я просто обомлела, когда услыхала! И не сердись, пожалуйста, на эту женщину, это была её обязанность. Каждый из нас поступил бы так же. Она не жаловаться пришла, поверь мне, она подумала прежде всего о тебе. Мы решили, ты запуталась в каких-то сердечных делах. Чему вполне соответствует твой рассеянно-поэтический вид… Послушай меня внимательно. Это называется хулиганской выходкой, верно?

— Верно, пани учительница.

— Но прежде чем вызывать в школу твою маму, я хотела поговорить с тобой. Чтобы ты сама мне всё объяснила.

— Нет! Только не маму. Пожалуйста. Очень вас прошу. Мама ничего не знает. Я думала, Стефан ей скажет, но он не сказал. Он только сделал вид, что не замечает меня, когда принёс Яцеку игрушки. У мамы теперь столько горя, а тут ещё я… Я не хочу…

— Погоди, не всё сразу. Неужели маму не тревожит твой вид?

— Мама теперь таких вещей не замечает. Она целыми днями возится с Яцеком и плачет.

— Кто такой Яцек? Твой младший брат?

— Нет, это сын Стефана и Элизы. Мой племянник.

— Значит, ты с Элизой так обошлась?

— Да нет, что вы! Элизу мы все очень любим. В кафе была та, другая.

— Ага. Ну, собственно, теперь всё ясно. Давай вместе подумаем, как быть.

— Я вам всё расскажу, только маму сейчас не вызывайте. Лучше потом. Пусть хоть немного всё утрясётся. Пусть мама привыкнет.

— Ладно, сделаем так. Я постараюсь как-нибудь объяснить это директору, он ведь слышал всю эту историю. Маму оставим на потом, но тебя я в покое не оставлю. Почему ты так поступила? Я и не знала, что ты такая ещё глупенькая! Взрослые люди не улаживают свои разногласия с помощью взбитых сливок.

— И не знаю, почему я это сделала. То есть знаю. Теперь уже знаю. Тогда, в кафе, у меня потемнело в глазах, и я не знала, а теперь знаю. Потому что он меня обманул. Стефан меня обманул. Если бы он сказал, что она будет в кафе, я бы не пошла. А если б даже и пошла, то на неё бы и не взглянула, и обошлось бы без скандала. Но раз он её туда привёл, а потом привёл меня и велел ей ждать, значит, он был заранее уверен, что я клюну на красивые слова, что меня можно купить за двойную порцию взбитых сливок. И потом меня с ней познакомят, и — готово дело! — она меня очарует, и я бегу к родителям защищать их обоих. Он думает, я младенец, и вообще он меня называет «Людик».

— Очень славно называет, по-моему.

— Я к этому «Людику» привыкла, дома меня с детства все так называют: мне было года четыре, когда Стефан сказал: «И откуда только такой людик-человечек к нам пожаловала?» С тех пор и пошло. Но там, в кафе, всё это было унизительно — и «Людик», и то, что она сидела у окна и поджидала, пока Стефан быстренько меня обработает, и эта двойная порция сливок… Понимаете? Ох, извините, что я так сказала…

— Я понимаю. Ничего. Но видишь ли, девочка, в жизни так бывает — люди расходятся. Это история самая обычная, хоть и печальная.

— Я знаю, что бывает, я не с луны свалилась. У Ядзи родители разошлись, да вы же знаете, вы с ней говорили. Но у них всё было по-другому, они вечно ссорились, скандалили, так что, когда они разошлись, всем только легче стало, и Ядзька сразу подтянулась по всем предметам. А Стефан — у них совсем другое дело. Стефан ужасно любил Элизу, он её буквально на руках носил; схватит нас с ней в охапку и подымается по лестнице. Стефан у нас очень сильный. И Элиза никого, кроме него, не замечала. А когда родился Яцек, Стефан на радостях разобрал ограду около дома, а на другой день заново её поставил. Потому что он мечтал о сыне. А теперь сын у него есть, и сидит этот сын у нас под столом — квартира у нас тесная, знаете, такая современная. А у них отдельный домик с красивой обстановкой, потому что Стефан архитектор. Даже камин у них есть, мы часто перед ним сидели — вот было здорово! И не подумайте, что Элиза какая-то клуша, домашняя хозяйка — нет, она стильная, великолепно одевается, со вкусом. И ноги у неё красивые, и сама она очень красивая, и готовит прекрасно, и всегда у неё хорошее настроение, и никогда она Стефану никаких сцен не устраивала, и машину водит, и остроумная. Стефан сам говорил, я своими ушами слышала, что он самый счастливый человек на земле. А теперь он сказал Элизе, что так дальше жить нельзя. Собрал чемодан, оставил на столе ключи от машины и вообще все ключи, и уехал, мы даже не знаем куда, наверно, к этому чучелу с рыбьими глазами. Ну скажите, как это так получается? Чего он хочет? Чего ему ещё надо? Стефан, правда, тоже красивый, но когда они шли вместе, прохожие оглядывались не на него, а на Элизу, и Элизе стоит только захотеть — она не то что одного, троих мужей найдёт, но она его любит. И тогда это будет уже не наша Элиза. Никто даже и не подозревал ничего, а теперь Стефан сказал маме, что он давно уже боролся с собой… Вы подумайте только — боролся. Что он давно хотел с этим покончить. Вот и покончил. Положил ключи на стол, а это называется «покончил»! Если уж Элизу нельзя полюбить раз и навсегда, тогда кого же…

— Не плачь, девочка, — сказала пани Мареш. — Ты даже сама не понимаешь, что произнесла речь в защиту брата.

— Я?! В защиту Стефана?! Никогда! Я его ненавижу! За Элизу. Я теперь совсем по-другому к нему отношусь. Папа сказал, что отлупил бы его, если б надеялся, что это поможет. Но Стефан такой же упрямый, как Тереса, моя сестра. Он бы даже позволил отцу себя ударить, а потом всё равно поступил по-своему. Я его не понимаю, а ведь когда-то он всему меня учил. Вы знаете, я ему очень многим обязана, когда он ездил в командировку в Норвегию, я ему дала письмо для Тура Хейердала.

— Для кого?!

— Для Тура Хейердала, автора» путешествия на «Кон-Тики» и «Аку-Аку».

— Читала, — улыбнулась пани Мареш. — Тебе что, очень нравятся эти книги?

— Только благодаря этим книгам я ещё живу, пани Мареш. Тур Хейердал тоже пошёл против всех, он решил опровергнуть теории, которые казались безупречными. Он построил плот из бальзового дерева и переплыл океан.

— Интересно, куда поплывёт наш Корчиковский — он ведь тоже строит лодку.

— Да, я знаю, он записался в судостроительный кружок. Стефан разыскивал Тура Хейердала, хотя у него было мало времени, а ему хотелось посмотреть город. Ради меня. Чтобы доставить мне удовольствие. К сожалению, Тура Хейердала не было в Норвегии, но его секретарша сказала Стефану, что ей очень приятно, что дама из Польши — она не знала, сколько мне лет, — интересуется работами господина Хейердала, и господину Хейердалу тоже будет очень приятно. И хотя господин Хейердал польского языка не знает, но по возвращении на родину он обязательно напишет этой даме несколько слов по-английски. Стефан так уж подробно моё письмо переводить не стал, да ничего особенно интересного там и не было, просто, что я его поздравляю и что он молодец, — Стефан сказал только, что мне бы хотелось получить автограф на «Кон-Тики». И оставил секретарше мою книжку, а мне купил другую. Вот какой у меня был брат.

— Вот какой у тебя есть брат, Людмила! Я, конечно, не знаю подробностей, да и не хочу знать, и ты их не знаешь, их знают только они, Элиза и Стефан. Но судя по тому, что ты рассказываешь, не похоже, чтобы его решение было необдуманным. Ты не обязана одобрять его поведение, но и судить не имеешь права. Иной раз со стороны кажется, что человек всего уже достиг, а он там вдруг задаёт себе вопрос: «Как, неужели это всё?» — и понимает, что ничего его в жизни не радует. В таком состоянии человек готов поставить на карту многое, лишь бы зелень снова стала зеленью, а солнце — солнцем. И он начинает искать то, чего у него нет… Понимаешь? Видимо, это и случилось с твоим братом… Конечно, он зря привёл ту женщину. Для тебя всё это было слишком неожиданно. Он сделал ошибку. Но ведь он хотел получить твоё одобрение, согласие, значит, он с тобой считается, а ты говоришь: «Унизительно». Послушай меня, Людка, предоставь это времени. Со временем всё выяснится. Ну, желаю тебе получить автограф от Хейердала… Кстати, вот ты сказала, что он пошёл против всех. Неужели, по-твоему, он из-за этого ходил нечёсаный и немытый? Нет, он старался убедить людей в своей правоте. А поскольку ему не верили — взял и доказал, что был прав. Построил плот, переплыл океан. Он знал, что хочет доказать и почему. И проявил волю, энергию, энтузиазм, настойчивость, использовал все свои знания. Помнишь: «Всё представлялось нам неопределённым, но одно нам было ясно. Наше путешествие имело серьёзную цель, и мы не желали, чтобы нас ставили на одну доску с акробатами, которые спускаются по Ниагаре в пустых бочках…»

— «…или высиживают семнадцать дней на верхушке флагштока», — докончила Людка.

— «Только не быть в зависимости от фирм, торгующих жевательной резинкой или кока-кола». Смотри, Людка, не вздумай просидеть семнадцать дней на верхушке флагштока! Ни при каких обстоятельствах! И в бочке ниоткуда не прыгай!

— Нам тоже так нравится, что вы даже можете наизусть?

— Да, нравится. У меня хорошая память. Все ваши грехи знаю наперечёт. Но предпочитаю я всё-таки «Аку-Аку». Нет, кто бы мог подумать?.. Итак, Людмила, чтоб завтра эмблема была на рукаве, сапожки начищены до блеска, голова вымыта и причёсана, воротничок сверкал, пуговицы были на месте, тапка починена, а колготки заштопаны синими нитками. И кроме того, сегодня же ты садишься за книги. Ясно?

— Ясно, пани учительница.

— Тогда всего хорошего!

Пани Мареш выбросила в корзинку помятую сигарету, которую она так и забыла закурить. На пороге она на минуту задержалась.

— Перед уходом закрой поплотнее окно, а то уборщица может не заметить, и стекло вылетит.

7

Людке пришлось выдержать ещё две беседы с пани Мареш, хотя в школу она теперь приходила такая чистенькая, что вполне могла служить ходячей рекламой стирального порошка. Причём в таком виде, как будто и жить стало полегче — что ни говори, даже если человек не причёсывается и не умывается не просто из лени, а демонстративно, из принципа, чувствует он себя довольно скверно.

Но на душе всё-таки скребли кошки. После первого разговора с пани Мареш Людка поняла, что вела себя не так-то уж умно. Очень ей надо, чтобы Корчиковский выкрикивал в пространство: «Эй вы, люди! Видели когда-нибудь живое огородное пугало? Э-э-э-эх!» Вроде бы эти возгласы совсем к ней и не относились (они по-прежнему делали вид, что не замечают друг друга), но Людка-то прекрасно понимала, о чём речь.

Злополучные пять злотых Марек сначала предложил Ядзе отослать в Фонд Помощи Чокнутым Барышням из Хороших Домов, но, поскольку Ядзя не отступала, купил на всю пятёрку мятных леденцов, и они с Казиком грызли их ни биологии, пока биологичка не услыхала хруст и не застукала их на этом деле. Корчиковский, как всегда, сумел выкрутиться. Он сказал, что увлёкся темой урока и нечаянно разгрыз линзу от цейсовского микроскопа.

Учительница крикнула:

— О господи! Немедленно в медкабинет, врач, кажется, ещё там!

Корчиковский поспешил заверить её, что не проглотил линзу, а только разгрыз, и вышел из класса, чтобы «выплюнуть осколки и тщательно прополоскать полость рта». Корчиковский отсутствовал довольно долго, биологичка успела немного успокоиться и, может быть, даже кое-что заподозрила, потому что ехидно спросила, не валяет ли он, как всегда, дурака.

— Да, пожалуй, отчасти, — согласился Корчиковский, и Медуза, конечно, снова разволновалась.

Она то и дело прерывала урок и спрашивала:

— А ты уверен, что в горло ничего не попало? Совершенно уверен?

— Нет, пани учительница, в этом я не уверен.

— Корчиковский, очень тебя прошу, сходи к врачу.

В конце концов он всё-таки пошёл, и там, кажется, ему в самом деле пришлось прополоскать рот, чтобы обман не раскрылся. Впрочем, это у них надолго отбило охоту грызть леденцы, слишком уж большая поднялась суматоха. И самое обидное — даже смеяться нельзя было, чтобы не засыпать этого шута перед Медузой, а линзу Казику пришлось спрятать. Конечно, сам бы он никогда не сообразил — особой находчивостью Казик не отличался, это Людка велела Ядзе написать ему записку, чтобы он спрятал линзу. Но это неважно. Корчиковский там или кто другой — всё же одноклассник, товарищ по несчастью. Правда, из-за того, что это был именно Корчиковский, Людка преисполнилась сознания собственного благородства и начисто забыла о своём вероломстве — о том, что не так уж давно, когда разбирали знаменитое сочинение Марека насчёт «взглядов», она выкрикнула «Пусть читает». А Медуза, проверяя после урока микроскопы, обнаружила, что одной линзы недостаёт, и долго качая головой, приговаривая:

— Ну как это ему взбрело в голову, ведь можно было в самом деле тяжело заболеть! Иногда просто руки опускаются. Нет, в самом деле! И школа у вас такая прекрасная, и условия прекрасные — в самом деле, только учитесь. Да разве вы умеете это ценить, какое там! У вас в самом деле ветер в голове, но умудриться разгрызть линзу — это уж, в самом деле….

Корчиковский после этой истории не только не заболел, но то ли за последнее время вырос, то ли, как говорится, возмужал, во всяком случае, что-то такое с ним произошло. Вырасти-то он может, он и не вырос, куда уж больше, всегда был верзилой, как будто три года сидел в одном классе. Просто он стал ходить в школу в вязаной серой с синим куртке, причём «молнию» на куртке застёгивал не доверху, чтобы видны были симпатичные — то синяя, то серая — рубашки. Мальчишки понашивали себе кожаных заплат — на локти, на джинсы — куда попало, и вовсе не потому, что том были дыры, а просто так, для фасону, но у Корчиковского заплат не было. Зато руки у него стали какие-то совсем мужские, хотя, конечно, не такие красивые, как у Маурицио Поллини (Людка была на его концерте с Тересой, и Тереса в перерыве шепнула ей: «У него руки как у Шопена»). Его красная авторучка на уроках так и бегала по тетрадке — правда, Людка сильно сомневалась, чтобы Марек добросовестно записывал. Скорее, рисовал карикатуры или ещё что-нибудь в этом роде. Уточнить она не могла, потому что Марек сидел в первом ряду от окна, а она у противоположной стены — она на шестой парте, а он на третьей. Впрочем, всё это её ничуть бы не интересовало — плевать ей на Корчиковского, только раздражает, — если бы не разговор с Ядзькой.

В один прекрасный день Ядзька сказала Людке, что должна с ней поговорить. И сразу после уроков, отстегнув эмблемы, приколотые к рукавам булавками (насчёт булавок Людка никаких обещаний не давала — о том, что существует такой способ, пани Мареш и не подозревала), они пошли в парк Красиньских. Но там было грязно. Людка пожалела сапожки, и они, не торопясь, повернули к Саксонскому саду, где часть дорожек была заасфальтирована. Ядзька всё тянула, и настоящий разговор никак не начинался. Людка её не торопила, она прекрасно понимала Ядзю. Не говорит ничего, значит, ещё не наступил подходящий момент.

По выражению её лица Людка догадывалась, что услышит какую-то потрясающую новость. Так они дошли до памятника Конопницкой.

— Надо же было умудриться — превратить Конопницкую в такую наседку! — сказала Людка.

— Не говори. Снежная баба.

— Пойдём лучше поглядим на Нике. Мне вообще нравится эта площадь, хотя Стефан говорит… — Тут Людка прикусила язык, ей не хотелось вспоминать, что говорит Стефан.

— По-твоему, Нике должна быть именно такой? — спросила Ядзя.

Они всё ещё топтались перед Конопницкой. Грустно было в Саксонском саду в марте — на скамейках ни души, только рабочие в высоких сапогах выгружают из грузовиков гравий и громко ругаются. От голых деревьев тянуло холодом.

— Пошли быстрее. Придём сюда лучше в воскресенье, посмотрим смену караула перед памятником Неизвестному солдату. Если будет дождь или снег, или сильный мороз. В хорошую погоду не проберёшься. Я так ещё ни разу и не видела всё от начала до конца. Обязательно или малышу надо место уступить, или старику, и толкаться нельзя. Сразу же все начинают…

— Известное дело, — кивнула Ядзя. — В булочной непременно кто-нибудь станет впереди тебя, а попробуй только пикни.

— Вообще-то люди всякие бывают.

— Ладно, нашли о чём говорить. Идём к Нике?

— Идём, — сказала Людка. — Знаешь, я когда-то написала Конечному письмо и положила внизу, возле памятника. Разумеется, скульптору Конечному, а не композитору Конечному, который пишет песни для Эвы Демарчик. А эти Конечные — титаны, что один, что другой, правда?

— Титаны, — согласилась Ядзя. — Когда Демарчик поёт на слова Павликовской, прямо мурашки по спине бегают. Особенно когда это, знаешь: «Я для тебя и земля, и воздух, ты сам говорил мне», — погрустнела Ядзька. — А что ты Конечному написала? Он нашёл твою записку?

— Не знаю, на другой день её там уже не было. Может быть, он взял, а может быть, её просто вымели, и всё. Вряд ли он каждый день туда приходит. А написала я, что памятник мне очень нравится и что это протест — я бы такого никогда не придумала.

— Какой же это протест, это Победа.

— В том-то и дело, что протест, — упорствовала Людка, — эта Ника кричит: «Нет!» Неужели ты не видишь?

Девушки подошли к памятнику.