Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ

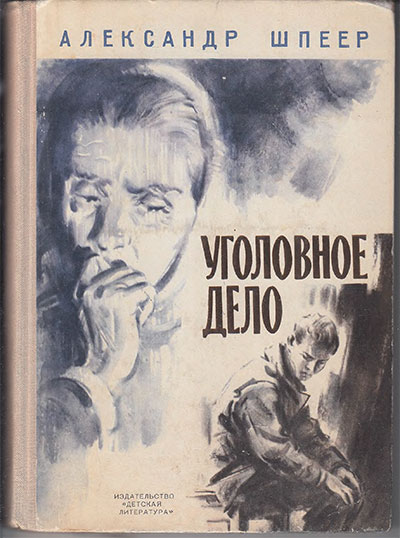

Александр Львович Шпеер» старший следователь Московской городской прокуратуры, рассказывает о трудной и ответственной работе следователя. Серьёзно анализируя причины детской преступности, автор заставляет подростка задуматься над своей жнзнью и старается предостеречь его от возможных ошибок.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 4

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 48

ВМЕСТО ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ 162

Эта книга не вымысел, но и не документальное изложение событий и фактов. Имена и фамилии героев придуманы, но судьбы подлинные.

В книге рассказывается о преступлении. Однако это ие детектив, хотя здесь и присутствуют многие элементы, свойственные жанру детектива — само преступление, его раскрытие, расследование уголовного дела.

Автор, профессиональный следователь, озабочев другими проблемами: каким образом, почему как будто нормальные, обыкновенные люди — с такими мы встречаемся каждый день — пришли к преступлению? В книге делается попытка вскрыть причины, обнажить истоки или хотя бы приоткрыть завесу над ними. Автор размышляет над судьбами тех, кто преступил закон, размышляет о трагедии их близких, о том ущербе, какой любое преступление причиняет обществу.

Главный герой книги — следователь, рядовой, обыкновенный, из тех многих, что стоят на страже закона и служат нелёгкому делу борьбы с уголовной преступностью. Но в центре внимания не столько техника следственной работы, сколько её психология. Не одно противоборство следователя и преступника, но гораздо большее — борьба за человека.

Герой не просто удачливый сыщик. Он государственный человек, озабоченный сложнейшими проблемами нашей жизни, ибо раскрыть преступление и разоблачить преступника — не самое главное и не самое трудное. Вскрыть истоки, предупредить, оградить общество хотя бы от одного нарушителя закона — задача неизмеримо более актуальная и сложная.

Порой можно ещё услышать, что борьба с преступностью — дело милиции, суда и прокуратуры. Ошибочная позиция. Борьба с преступностью — это нравственный долг каждого. Только тогда она будет эффективной и может привести к резкому сокращению, и в конечном итоге — к искоренению преступности.

Всем этим проблемам и посвящена эта книга.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(Рисунки документов: найден труп, возбуждено уголовное дело.)

Нак начинается уголовное дело.

Только я о нём ещё ничего не знаю. (Я — это старший следователь районной прокуратуры.) Не знаю, а выходит, остлось совсем немного до того момента, когда, выражая языком юристов, очередное дело поступит в моё произвоство — совсем ещё тоненькая папочка. Такое происходит часто — по нескольку раз в месяц — и всякий раз будоражит и подстёгивает, хотя мы скрываем это, хмуримся, ворчим и жалуемся на пропасть работы и катастрофически бегущие сроки. И ещё, делаем крупные открытия, вроде того, что у человека всего одна голова и две руки, а в сутках двадцать четыре часа.

Но сейчас у меня действительно полно работы, и дела как-то не ладятся в последнее время. Вот и сегодня утром — приехал в тюрьму и битый час ждал у входа свидетеля: собирался провести очную ставку. А свидетель возьми и не явись! Я зашёл в канцелярию: надеялся хоть акт судебно-психиатрической экспертизы получить — не готов акт, только через неделю будет, а у меня срок по делу истекает И так чуть ли не каждый день. Откуда, спрашивается, быть хорошему настроению! Вот и тащусь с тяжеленным портфелем не солоно хлебавши. Тащусь, изнывая от ранней апрельской жары, проклиная себя, свидетелей, преступников и экспертов. Рубашка взмокла, плащ пудовой тяжестью давит на плечи. И хотя бы немного тени! Нет, деревья на нашей улице голые и какие-то неестественные в лучах совсем уже летнего солнца. Древние купеческие особняки, крохотные дворики, стиснутые со всех сторон домами и заборами, и липы, бесконечной чередой вытянувшиеся вдоль тротуаров.

А вот и моя прокуратура. Она тоже в старом особняке, только в дальнем крыле его, где раньше жила прислуга. И комнаты у нас тесные, и окна подслеповатые, и крутые, выбитые тысячами ног ступени.

Это уже не в первый раз: стою перед дверью своего кабинета, держу в руке ключи, а другой рукой нервно хлопаю по карманам пиджака в поисках этих проклятых ключей. Я регулярно теряю их и всё время ищу. В прокуратуре мои взаимоотношения с ключами — повод для постоянных развлечений. Потом выясняется, что ключи лежат всё-таки в кармане, только не в том, куда я их вроде бы положил. Или, на худой конец, приносит кто-нибудь из товарищей, или секретарша Верочка — заговорился, оставил на столе. Так до конца я их ни разу не потерял, но всё время ищу.

Я заглянул в канцелярию.

— Вы!.. Слава богу! — Верочка привстала. — Вас ищут срочно. На Заозёрной мальчика убили. Уже все собрались — из милиции, из МУРа. Георгий Павлович сильно ругался по телефону. Только что опять звонил. Куда вы пропали?

Ну вот, очередное дело!..

— Убили? Серьёзно? А машина где?

В свой кабинет я так и не попал. Уже шагая по коридору, услышал за дверью просящий телефонный звонок. Некогда, теперь меня долго не найдёте. У меня ЧП.

Вот порядки: как происшествие, так нет машины! То кто-нибудь из следователей укатил, то канцелярские принадлежности перевозят. А сегодня, видно, сам прокурор отправился на происшествие и держит при себе.

Это только непосвящённому кажется, что следователь разъезжает на всякие там кошмарные преступления с комфортом. Впрочем, автобус — тоже машина. Вот я и трясусь в автобусе, зажатый в угол, и привычно проклинаю транспортные беспорядки.

А ехать далеко.

Что там случилось?

Неужели действительно убийство?

Когда же кончится эта проклятая дорога? Я уже взмок весь. Духота — сил нет!

Следователь едет раскрывать убийство.

Вот ведь приеду и сразу окажусь в центре событий. Стану командовать, и меня будут слушаться, и спорить никто не посмеет, даже начальство. Моя епархия, я принимаю дело. Из обыкновенного несчастного пассажира я моментально превращусь в персону. Но пока чья-то корзина прижимает меня к беспощадному ребру автобусной кассы, а со спины откровенно дышат винным перегаром. Душно

Следователь едет раскрывать убийство.

А здесь и не знает никто об этом. Так ведь и я не знаю, что за люди едут в автобусе. Вот владелица корзины — может, она врач и придёт завтра лечить, ну, положим, дочку того вон щеголеватого мужчины, что сидит у прохода, уткнувшись в «Советский спорт». Завтра он вскочит, услужливо примет её пальто, стул подаст. А сейчас отводит глаза. Ему, наверное, всё-таки стыдно не уступить место женщине.

Всё спокойно в автобусе, ровное, на редкость хорошее настроение. И не хочется думать о том, что где-то несчастье и как порой мала дистанция от безмятежности до беды, а эти несовместимые, казалось бы, понятия переплетаются и смешиваются.

Совсем недавно это был обыкновенный московский двор — горбатые клумбы, бабушки на лавочках, муравейник детворы. А сейчас взрослые столпились у подъезда, в тревожно гудящей толпе шныряют мальчишки.

Но всё это краем глаза. Мне не до этого. Я, так сказать, при исполнении. Преобразился человек. Только что был рядовым пассажиром: «Извините», «Передайте, пожалуйста»,

«Будьте любезны», а сейчас сухо: «Позвольте», «Посторонитесь», «Детей уведите». И никто не спрашивает, по какому такому праву я тут распоряжаюсь, хотя у меня на лбу не написано, что не просто зевака, никаких пистолетов на мне не навешано, никаких знаков различия. А всё равно, выходит, видно — человек при исполнении. «Позвольте», «Посторонитесь» И позволяют, сторонятся. И незнакомый милиционер у подъезда руку под козырёк и засеменил рядом.

В подъезде пахнет гарью. На площадке второго этажа — обуглившийся диван. Настежь распахнута дверь квартиры слева. Я не спрашиваю, куда идти, — вижу.

— Ну вот, кажется, все в сборе. — Это говорит мой начальник, прокурор района. — Давай начинай. Ждём.

И я начинаю.

Докладывает начальник райотдела милиции, полковник. В другое время без стука и в кабинет к нему не войдёшь, а тут он мне докладывает. Я хозяин места происшествия. Все остальные работают на меня.

Вот что я услышал. Около 13 часов в окне 17-й квартиры показался дым. Сначала немного — соседи подумали, сгорело что-нибудь на кухне, потом больше. Забеспокоились, звонили, стучали — никто не открыл. Пожар! Вызвали пожарных. Не дожидаясь, взломали дверь. От притока свежего воздуха пламя вспыхнуло ярче, повалил дым. Взялись тушить и, только когда немного прибили пламя, заметили на диване мальчика. Думали, задохнулся, вынесли на лестничную площадку. Мёртв. На голове большая рана. Убийство!

Только что уехали пожарные. Больше ничего пока не известно.

Бегло осматриваем квартиру, ориентировочно. Идём из комнаты в коридор, оттуда на кухню. Полковник впереди, за ним я, за мной все остальные. Квартира трёхкомнатная. Две комнаты занимает семья Рытовых, третья заперта. Там живут соседи. Сейчас приступим к детальному осмотру. Всё до мельчайших подробностей опишем, сфотографируем, перенесём на схему. Неотступно будут следовать за нами молчаливые понятые, а суету и разноголосицу первых минут сменит тревожная неторопливость и мой монотонный голос, диктующий оперативнику, который уже примостился в неудобной позе с потрёпанной папкой на коленях.

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА г. Москва 12 апреля 1969 г.

Ст. следователь прокуратуры М-ского района г. Москвы юрист 1-го класса Базаров с соблюдением ст. ст. 102, 178 — 180 УПК РСФСР в присутствии понятых: Гравина Ивана Григорьевича, проживающего по адресу Заозёрная ул., 64, кв. 3, и Полякова Мстислава Александровича, проживающего по адресу Пресный тупик, 7, кв. 31, и с участием судебно-медицинского эксперта Фогуса произвёл осмотр места происшествия-места обнаружения трупа Рытова — Заозёрная ул., 64, кв. 17.

При осмотре установлено

Место совершения преступления Это уже не просто квартира по такому-то адресу, где просто жили люди и происходили обыкновенные житейские события. Нет, всё здесь магически изменилось, и вовсе не потому, что безобразно повисли обуглившиеся обои, по полу растеклись мутные лужи и обгоревшая мебель сдвинута с привычных мест. Какое-то новое ощущение охватывает любого, вошедшего сюда, ощущение тревоги, ощущение беды. И я чувствую то же, и работники милиции. Приглушённые голоса, осторожные шаги, хотя говорить можно громко, шагать уверенно.

Постепенно приходит тот порядок, что именуется рабочей обстановкой. Вспыхивают блицы, эксперты-криминалисты с лупами в руках обшаривают каждый сантиметр полированной поверхности мебели, дверные ручки, зеркала — могут быть отпечатки пальцев. Привели собаку, но ей здесь делать нечего — всё затоптано и залито водой. Короче, идёт работа, и мне не нужно командовать, показывать, напоминать. Только время от времени кто-то из оперативников спросит полушёпотом, нужно ли, к примеру, отвинтить товарный знак с дверцы холодильника — вроде на нём буроватый отпечаток пальца, на кровь похоже — или попробовать снять на ватный тампон. Пожалуй, надо отвинтить, в лаборатории легче будет исследовать. Полковник спросит, к которому часу соседей вызывать в милицию, после осмотра или без меня начинать допросы. А что меня ждать? Время уходит.

И забывается за привычным ритмом работы то страшное и непоправимое, что привело нас сюда. И даже надрывный женский крик не заставляет поднять голову. Я знаю: это мать мальчика. Не хотел бы в ту минуту стоять рядом, и я стараюсь уйти от этих леденящих душу звуков. Я не могу, не имею права хранить их в себе хоть минуту, иначе не в состоянии буду работать.

Ведь это моя работа и мой крест — быть рядом с бедой.

Итак, версии, сразу по ходу осмотра. Никаких сомнений в том, что это убийство — рана в затылочной области. Посреди комнаты на полу лежит спортивная гантель. Только что эксперты сообщили, что на ней следы крови (в протоколе будет значиться — следы, похожие на кровь) и несколько прилипших волосков. Значит, почти наверняка известно, чем нанесён удар. Все замки в порядке — когда соседи взламывали дверь, сорвали петли. Сомнительно, чтобы в квартиру, где заведомо кто-то есть, преступник проник путём подбора ключей, да ещё днём. Выходит, сам мальчик впустил убийцу или убийц?

Ну, положим, сам. А пришли зачем? Не просто ведь расправиться — цель какая-то была? Например, завладение имуществом, как у нас говорят. Но видимых признаков кражи нет — вещи в полном порядке, дверцы шкафов закрыты, ящики задвинуты.

Как уцепиться за ниточку, как уловить хоть приблизительно направление поиска, чтобы не разбрасываться и не делать ненужной работы? А если с первых шагов допущу ошибку — потеряю наиважнейшее или то единственное, что ведёт к цели. Вот и фиксирую по институтским рецептам — так расположена мебель, в таком порядке висит одежда, окна — там, двери — там. Такие-то обнаружены следы, то есть всё, что указывает на присутствие преступника и образ его действий. Сейчас как раз эксперты снимают отпечатки с дверцы шкафа. Кропотливая работа — снимать отпечатки пальцев с вертикальной полированной поверхности. А чьи они? Может, преступников, а может, хозяев квартиры, а может Я научен горьким опытом — попадал впросак. Однажды в такой же примерно ситуации обнаружили мы хорошо выраженный отпечаток пальца па никелированной ручке двери. Обрадовались. Сопоставили с отпечатками подозреваемого — ие подходит. Сравнили с отпе-

чатками хозяев квартиры — не то. И стали искать второго преступника, соучастника. Старались как могли — нету второго. А чей же отпечаток? Оказалось — мой собственный. Схватился неосторожно за ручку двери. Стыдно было.

Очень возможно, что и сейчас снимают отпечаток пальца одного из моих помощников. Но не мой, это точно. Возможно, что и впустую работа, а надо*, всё, что увидел, — записывай, всё, что нашёл, — фиксируй Сразу в горячке первых часов разве определишь, что имеет отношение к делу, а что-не имеет. Упусти попробуй — не восстановишь потом: квартира будет прибрана, полы вымыты, вытерта пыль.

Вот чем я сейчас занимаюсь.

А потом прочитаю протокол — боже мой! — экий он холодный, бесстрастный. И всё-то вроде в нём есть — где, что, как, но вот О чём думал, когда составлял его, что видел перед собой, кроме безгласной мебели и молчащих стен? Уйду отсюда и унесу с собой бумажки — протокол, схемы, — вроде ничего больше и не требуется. А живые впечатления, чтобы вызвать потом в памяти звуки, запахи жилья, голоса вещей? Они так много могут рассказать о хозяевах. Они могут передать ощущения незваных пришельцев, тех, кого мы ищем, тех, кто так же, как и я, впервые вошёл в квартиру — чужую, незнакомую.

Вот и мы сейчас одинаково увидели её или нет — она одинаково предстала перед нами, только один из нас просто в и-д и т, а потом спроси его, не расскажет ничего толком; а другой умеет увидеть и так передать или вызвать в себе ощущение увиденного, как не сможет тот, кто живёт в этой квартире, для кого привычно всё вокруг.

У нас никогда не говорят, что следователь должен обладать живым воображением, или там обострённой эмоциональностью, или ещё какие-нибудь возвышенные слова. Несерьёзными кажутся они в хмуроватых кабинетах прокуратуры и совсем уж неуместными — в длинных тюремных коридорах.

О следователе могут сказать: вдумчивый, изобретательный, могут сказать: дотошный, но никому не придёт в голову говорить: эмоциональный следователь, с живым воображением. Так про актёра можно, про поэта или, положим, музыканта. А мне хочется про следователя. Представьте себе эмоционального, темпераментного следователя с холодной головой и живым воображением.

Ну вот, попробуем. Добрались мы до письменного стола. В верхнем ящике довольно беспорядочно лежат старые письма, квитанции, книжка квартплаты, ключи от чемоданов и четыре маленькие коробочки красного сафьяна. Пустые. А было в них что-нибудь? Положим, было. Положим, взяли оттуда ценности. А почему пришли именно к этому столу, забрались именно в этот ящик? Сегодня меня интересуют не хозяева квартиры, а те, кто пришёл иезваиио. Перед ними предстало то же, что и передо мной сейчас, конечно, с поправкой на пожар. Ну вот, куда бы я направился в поисках ценностей? Куда? Наверно, к тому трельяжу, что стоит в соседней комнате. Давай посмотрим. Пудреница, вазочка для цветов, коробка палехской работы, на крышке Иваи-царевич с девичьим лицом мчит сквозь чащу на добродушном волке свою возлюбленную. Внутри аккуратно уложены женские безделушки: перламутровая заколка для волос, испещрённая арабским орнаментом; бусы из деревянных дисков, скреплённых простенькой цепочкой и покрытых прозрачным лаком, так, что полностью сохранился рисунок дерева; ожерелье, скорее всего подделка под янтарь: сквозь мутноватую загадочную желтизну отчётливо просвечивают трубочки, через которые продёрнута нитка. Подделка. Настоящий янтарь вроде не такой. Две броши лежат. Одна — металлическая, чеканной работы, тоже, наверное, подделка под старину, а вот вторая, насколько я разбираюсь, довольно дорогая — камея в золотой оправе: на белом фоне горделивая женская головка из розового камня. Длинная точёная шея, тяжёлый пучок вьющихся волос, мягкий овал подбородка. Красиво!

На правой тумбе трельяжа стоит пудреница в виде морской раковины, стеклянная ваза для цветов, коробка с картинкой на крышке. В ней находятся: перламутровая заколка с обломанным замком, бусы из деревянных деталей, скреплённых цепочкой белого металла, бусы из светло-жёлтого полупрозрачного материала, металлическая брошь в виде кленового листа, брошь с изображением женской голсвки розового цвета на белом фоне в оправе жёлтого металла

Вот такой это будет скучный документ. Где уж тут живое воображение!

Ну да ладно, важно другое — сюда бы я пошёл в первую очередь. И, по-моему, любой на моём месте. И ничего не взял? Камея-то явно ценная вещь. Жёлтого металла! Нормальное

золото! Значит, не подходили сюда? А вот коробочки в письменном столе пусты. Что же там было?

Я прерываю осмотр. И оперативник устал писать. Сидит, помахивая занемевшей рукой.

— Кто-нибудь из членов семьи здесь?

— Родители у соседей. Мать никак в себя пе придёт — без памяти.

А ведь надо говорить с ними. О каких-то побрякушках-безделушках, о каких-то коробочках расспрашивать — где что лежало! Но надо.

Отца Ильи я раньше никогда не видел, поэтому и не знаю, каким был он ещё два часа назад, за мгновение до страшного известия. Сейчас передо мной стоит молодой старик — почти нет морщин, густые волосы гладко зачёсаны, хорошо повязан галстук. Но всё это как бы искусственно, на всём необъяснимая печать дряхлости — голос, поза, движения. Молодой старик!

На меня никогда не производило впечатления описание плачущего мужчины. Это надо видеть! Надо было видеть его глаза, чтобы ощутить беду, именно ощутить, а не просто услышать о ней или прочитать в самом достоверном изложении. И ещё — это невероятно! — увидеть надежду в глазах, будто я что-то могу вернуть, исправить что-то или сказать: дурной сои это, встряхнись, и всё пройдёт. Я понимаю, когда, даже выслушав от врача приговор, всё-таки с надеждой смотрят на него, с надеждой, что в итоге он скажет: «Но всё может быть, не падайте духом » — и всякие такие слова. И даже если не говорит, если твёрд в своём диагнозе, даже тогда где-то глубоко и безотчётно теплится надежда: ошибаешься, может, ну скажи, что ошибка не исключена, бывают же случаи, ну скажи

Но от меия-то ждать нечего, я ничего не могу исправить и ничем помочь не могу. Зачем же он так смотрит? Вы знаете, как плохо человеку, когда на него надеются, а он бессилен? Пройдут дни, и, посетив меня в очередной раз, Александр Петрович Рытов уже не будет смотреть с надеждой — тупое, непомерной тяжести горе охватит его, проникнет в каждую клеточку, не оставит иных эмоций, кроме ощущения безысходности и безнадёжности. Тогда у меня появится что-то вроде чувства вины перед этим человеком, потому что хотя и оказался я сопричастным к случившемуся, но не так, как он, потому что не могу и не обязан так страдать. «Вам-то что!» Он не скажет этого и не подумает даже, а мне всё будет казаться, что подумал.

Я несколько раз просил его сесть, но Александр Петрович благодарил, говорил: «Ничего, ничего » — и, потоптавшись на месте, продолжал стоять. Так и разговаривали мы, стоя рядом, и он всё время вопросительно и растерянно смотрел на меня, будто вместо вопросов хотел услышать: как это случилось, почему именно с ним, за что такое несчастье? А я торопился спросить самое необходимое, чтобы он скорее ушёл.

— В коробочках лежали какие-нибудь ценные вещи? Уж простите, Александр Петрович, но это крайне важно сейчас.

— Это важно? Ну да, да Ценные веши? Серьги две пары, кольца с камнями, по-моему, три, часы, знаете, такие крышечкой циферблат закрыт, а на ней тоже камешки мелкие Ещё что?.. Да, кулои с головкой Нефертити ещё браслет вроде да, браслет. Я привёз его в прошлом году из Асуана. Я там работал Пропади они пропадом, вещи

— Ящик запирался?

— Ящик?.. Запирался. А ключ наверное, и сейчас там лежит, под газетой в буфете, вы посмотрите. — Он отвечал быстро, как бы желая поскорее избавиться от моих вопросов и услышать наконец главное. — Не может быть, чтобы из-за этого мальчика

Я вытащил из ящика пустые коробочки. Александр Петрович долго смотрел на них.

— Они пустые. Боже мой! Из-за такой ерунды!

— Дети ваши знали, где хранится ключ?

— Нет, про буфет не знали. Там ещё что же там было? Ах да, облигации трехпроцеитиые, сберкнижка рублей на четыреста Так вот же она, и облигации здесь. Боже мой! — Александр Петрович остановился возле буфета, комкая в руках хрустящие бумажки.

— Спасибо, Александр Петрович, извините. Вам лучше уйти. Спасибо.

И ещё какие-то слова бормотал я, провожая его до двери. А в душе рождалось ощущение нелепости происшедшего

Но вроде появляется какая-то ниточка. Значит, всё-таки кража! Отпадают другие версии — случайная драка, месть, да мало ли что.

— Теперь так Положим, преступление совершили люди посторонние — Я размышляю вслух. — Пришли, чтобы украсть, заведомо зная, что в квартире кто-то есть. Значит, намеревались расправиться и, следовательно, имели бы при себе оружие, ну хоть какое-нибудь. Но ведь хозяин гантели сам мальчик! Это уже известно. Дальше. Если незнакомые, то наверняка перерыли бы всю квартиру и унесли не только побрякушки. А исчезли одни ценности, которые, кстати, лежали не в характерном для хранения таких вещей месте — в письменном столе. Значит, преступники знали, что ищут и где искать.

На столе два бутерброда с колбасой. Оба надкусаны. А станет ли человек, не покончив с одним, приниматься за вхорбй? Выходит, ели двое. Так кого может пустить четырнадцатилетний школьник, да ещё угощать бутербродами?

Итак, первая версия: преступление совершено его товарищем по дому или по школе.

Просто и ясно, и вовсе не надо быть следователем, чтобы дойти до всего этого.

Ну хорошо, а если бутерброды не имеют никакого отношения к преступлению? Если сам Илья заготовил себе впрок сразу два, а потом случайно надкусил оба? Или бутербродов было больше — съели их просто? Выходит, никакого вывода о количестве людей, пришедших в квартиру, мы не можем сделать. И не можем решить, знал Илья преступников или нет, прийти могли и незнакомые под каким-нибудь предлогом. И ценности они просто нашли в письменном столе, не зная об ч их существовании. Остальные вещи выносить испугались. И оружие у них могло быть, но воспользовались гантелью. Значит, незнакомые?

Версия вторая

Теперь, кроме работы, для нас ничего не существует.

Третья версия

Вот и кончилась передышка. Недели две я работал, что называется, спокойно. Никаких ЧП, никаких вечерних бдений, никакой спешки. Всё, как в нормальном учреждении. На работу — вовремя, с работы — вовремя. Обедал каждый день. И знал, что со мной будет завтра. График текущей работы, план — всё в порядке. А теперь какой график! Какой план! Не знаю, долго ли провожусь с этим делом, но совершенно точно: из «прорыва» по другим делам выберусь не скоро.

Как всегда после тяжёлого и не раскрытого ещё преступления, наша штаб-квартира в отделении милиции. И хозяева этого отделения уже не хозяева, а наполовину гости. Хозяева

мы. Во-первых, потому, что высокое милицейское начальство здесь — сам начальник уголовного розыска города прибыл, а во-вторых, на нас, пришлых, смотрят работники отделения, как на избавителей ещё от одной «висячки» — нераскрытого преступления, которое тяжким бременем повиснет именно на них, грешных.

И вот мы пробуем. Во всех кабинетах идёт работа, самая начальная, черновая, вроде разведки, но именно та, на которой потом вырастет всё здание уголовного дела. Оно может рассыпаться, конечно, или простоять без пользы, а точнее, пролежать в сейфе или на архивной полке. Большинство помещений его так и останется незаселённым. А удача — так по одному из коридоров ляжет тот единственный путь, что ведёт к цели. Сейчас мы начинаем заселять это здание, но пока пустота. Только беспокойство и внутреннее напряжение. Версии самые невероятные, порой фантастические. Мы даже устали придумывать возможные варианты. Но никто не осмеливается так сразу сказать: «Чепуха», «Быть не может».

Может!

Я где-то слышал или читал — уж и не помню — о методе так называемой «мозговой атаки». Приступая к решению какой-то сложной научной проблемы, в качестве основы берут эту самую мозговую атаку. Суть её заключается в том, что всем, причастным к решению, позволено выдвигать любые предложения и соображения, любые, на первый взгляд, может, и нелепые. Иначе говоря — атаковать идеями, вариантами, предположениями. Не смущаясь и не опасаясь прослыть невеждой. Никто тебя не прервёт, никто не скажет брезгливо: «Ересь!» Таково условие. Потом при проверке и отборе подавляющее большинство этих идей и вариантов отпадёт. Но какая-то часть останется, и предположение, самое невероятное поначалу, станет ключом к решению проблемы.

Сколько раз участвовал я в подобных мероприятиях, но не предполагал до поры, что так красиво они называются — мозговая атака.

Мы сидим в одной из комнат уголовного розыска. Тесная, уставленная монотонными канцелярскими столами, она больше напоминает бухгалтерию какой-нибудь маленькой конторы.

В углу у окна двое. Одного зиаю хорошо — Алексей Афанасьевич Перковский, начальник одного из отделов МУРа,

патриарх уголовного розыска. Помнит ещё Петровку двадцатых годов. Помнит медвежатников, нэпманов и хлебных спекулянтов, бандитов, гулявших по московским окраинам. В него стреляли, однажды угодил в воровской притон — еле ноги унёс. Целых два стенда в Музее криминалистики посвящены раскрытым им преступлениям. Высокий, худощавый, с впалыми щеками и морщинами старого актёра, он напоминает известные иллюстрации к рассказам о Шерлоке Холмсе. И не только мне, видно, напоминает — молодые оперативники так и зовут его за глаза и молятся на этого стареющего сыщика и рассказывают всякие чудеса о нём. Рядом с Перковским начальник местного уголовного розыска. Я только сегодня познакомился с ним и единственно что приметил — всё время мелькающую в его руках цепочку.

— Пацаны это. — Перковский говорит, не поднимая глаз, как человек, который знает, что его слушают. — Пацаны, ручаюсь. Серёжки, побрякушки — пацаны!

— А Женька Мордатый, помнишь, твой же, ничего ведь, кроме ценностей, не брал. — Местный начальник обвёл взглядом присутствующих. — Когда он вернулся из колонии, Паша?

— Проверили, весь день с фабрики не выходил, до семнадцати часов. В прошлом месяце вернулся.

— Я не про него лично, — цепочка быстрее замелькала в руках начальника, — я вообще Могли и не пацаны.

— Пацаны! — Алексей Афанасьевич будто не расслышал про Женьку. — Видел ты, чтобы жгли потом?

— Может, случайно?

— «Случайно»! Так никуда не придём.

А действительно, я совсем упустил из виду пожар. Начался он, судя по всему, с дивана, потом огонь перекинулся на шкаф. С занавесок соседи успели сбить пламя, а горят они быстро, значит, занялись в последнюю очередь. Это понятно. Так ведь диван случайно обронённой спичкой не подожжёшь? Выходит, специально подожгли. Для чего? Чем? Скрыть следы? Убийство, как его скроешь?

Тогда в чём дело?

Я снова прислушался.

— Что-то вы всё проторёнными путями идёте, ребята, — категорически изрёк тучный полковник. — Я вот думаю, что-то новенькое здесь, что-то в общем А? — И взглянул на меня, вроде желая выяснить, разделяю я его неопределённые подозрения или нет.

В разговор вмешался молодой оперативник. Я ещё раньше приметил его: распахнутый пиджак и назойливо бьющая в глаза ослепительно белая кобура пистолета, сдвинутая на самый живот.

— А по-моему, всё чётко. Дверь открыл сам мальчик по звонку. Пришли посторонние — страхование жизни, к примеру, пожарная инспекция. Увидели, что мальчишка один, шлёпнули — и будь здоров.

Ну да, молодец: пришли неизвестно почему именно в эту квартиру, так просто совершили убийство, каким-то неведомым путём забрались в тот ящик, где были ценности, кроме них, кажется, не взяли ничего, устроили пожар и благополучно скрылись. Чётко! Надо бы послать его с каким-нибудь заданием, чтобы не мелькал перед глазами.

— А если приезжие? Знаете, бывает: картошку продают по квартирагл, носки деревенские. Может ведь?

Я даже не разглядел, кто это сказал. Только пометил на бумажке: «Приезжие».

— По Максимовской в прошлом году ходил один, — продолжал тот же голос за моей спиной, — ещё с женой и с ребёночком маленьким Ах да, их же взяли тогда

— Кто у нас освободившимися из колонии занимается? — снова заговорил Перковский. — Твоя, что ли, группа, Карасёв?

— Моя. Полным ходом работаем.

— Я вот что думаю: надо бы по области ориентировку дать. Как? — Перковский взглянул на меня

Вот тебе и «старик»! Не устал каждодневно ломать голову над этими ребусами. Не каждому по плечу такая верность профессии. Или легко среди ночи подниматься и катить через весь город навстречу новой загадке? У тебя же целый отдел, командуй! Так нет, каждый раз именно тебя вижу: и когда особенно трудно, и когда может стать трудно. Спокойнее, когда ты рядом. И молодому следователю с таким помощником, да н мне — что греха таить — спокойнее.

И вот первые сведения. В квартире этажом выше ремонт. Рабочие из районной конторы. Маляры. Двое. Может, видели что-нибудь или слышали? Около двенадцати часов, то есть в то время, когда, по нашим предположениям, в квартире Рыто-вых появился посторонний, почтальон разносил письма. Проверить надо, поговорить с ним.

Кому поручено? Брухтию? И он здесь? Ну да, он же из его восемьдесят седьмого.

Снова докладывают; собрали школьников — мальчишек и девчонок из одной с Ильёй школы, из соседних, из дома Рытовых, из соседних домов. Начались допросы. Хожу по кабинетам — там послушаю, здесь посижу. Илью почти все знают. Из школы ушёл вовремя. Домой бежал с ребятами. Договорились играть в футбол. Ему кричали — выглянул из окна, отмахнулся. Было это примерно за час до пожара. Нам уже известно от пожарных, что начался он в 12.30 — 12.40Г Вот ещё один штришок. Впрочем, пустяк, и вряд ли прольёт свет на случившееся. А всё-таки? Илья пошёл домой, всего лишь чтобы переодеться, и тут же собирался выйти — так договорились. А он задержался. Позвали — отмахнулся. Выходит, был занят чем-то более интересным или более важным. И совершенно для себя неожиданным. Да в скором времени он и не собирался выходить, иначе не отмахнулся бы так решительно. И точно, не выходил больше часа — только через час начался пожар. И ещё — в течение этого времени был не один. Значит значит человек или люди, которые были у него, не посторонние. Ну, положим, пришёл к нему преступник под видом водопроводчика или почтальона, трагедия разразилась бы сразу. А может, это и случилось сразу? Может, Илья махнул ребятам; мол, сейчас выйду, и был в это время один, а потом замешкался, переодеваться стал, решил перекусить — бутерброды на столе. И преступник пришёл много позже, и всё случилось очень быстро. Тогда вполне уместно предположить, что преступник — посторонний.

Знать наверняка хотя бы это! Но я не знаю и буквально на ощупь пробираюсь в лабиринте бесчисленного множества более или менее вероятных вариантов. Более вероятных? Это смотря с чьей точки зрения. Не запутаться бы. Речь ведь идёт об уголовном преступлении, и наиболее вероятные с позиции обычной логики варианты не имеют той цены. Те, кто был здесь утром, знали, что следом приду я, и тогда ещё вступили Со мной в схватку. Ещё тогда, когда Я был бессилен. Теперь бессильны они. И всё будет зависеть от того, как я буду действовать. Но исходить, к сожалению, нужно не из моей логики, а из их, из логики тех, о ком я ничего не знаю. И мешкать нельзя, и торопиться опасно. Нет, только не торопиться, не позволить себе увлечься одной версией, как этот, с пистолетом на животе: «Чётко!» Только не торопиться!

И я не тороплюсь. Даже со стороны видно — не тороплюсь. Это уже в привычку вошло или с годами выработалась реакция такая на напряжённость ситуации. Чем острее положение, тем медленнее я действую — и говорю, и хожу, и пишу медленнее. А иначе подхватит вихрь событий — не остановишься. Вот и родилось у меня противоядие — неторопливость. Ребята смеются: Базаров в ступоре — дело серьёзное.

А работа набирает тем временем привычный темп. Вереницей проходят передо мной мужчины и женщины, молодые и пожилые, девчушки с косичками и вихрастые, стреляющие глазами мальчишки — интересно им: настоящая милиция. Тут же педагоги и родители.

Допросы, допросы, допросы

Но пока всё впустую. Такая огромная работа — и впустую. Ну о чём говорить с этими детьми? Что они видели? Что знают? Но прекратить тоже не могу.

А вдруг?..

Иное поважнее, посерьёзнее, проверка, так сказать, подозрительных — судимых в прошлом за хулиганство, кражи, грабежи и даже тех, кто приводы имел в милицию за всякие уличные художества, кого за мелкое хулиганство привлекали. Где были в то время? Что делали? Кто может подтвердить? Огромная работа. И ещё надо организовать правильную информацию по всему городу и по области. Поднять на ноги всех оперативных работников, всех участковых, актив всех отделений. Перекрыть рынки, скупочные магазины, прощупать скупщиков вещей сомнительного происхождения.

И кажется, всё уже на ходу. Я чувствую это по тону, которым докладывают об очередных мероприятиях, по ворчанию подъезжающих и отъезжающих автомашин, по неторопливой чёткости работы моих помощников — работников милиции, но тому, как коротко отдают здесь распоряжения и как понимают с полуслова. Посторонний глаз не увидит этого, непосвящённое ухо не услышит, но мы знаем — всё идёт нормально. И Перковский исчез куда-то — видно, поехал колдовать к себе в МУР.

А эти мальчишки Боже мой, сколько же их ещё! И что с них возьмёшь? Вот даже из милиции устроили игру — шныряют по коридорам, как в школе, носы суют куда не следует. Бедные учителя — каково им достаётся!

Допросы, допросы, допросы

Уже по второму разу обхожу кабинеты. Уже пригляделся к насторожённым, или испуганным, или растерянным лицам школьников. Тут храбрость их иссякала. Мам рядом нет, пап тоже. Возле следователей сидят строгие учителя. Так полагается: допрашивать подростков в присутствии учителей. И в тетрадку не заглянешь, и подсказки не услышишь. Отвечать надо самому.

Допросы, допросы, допросы

Захожу в кабинет, где работает Брухтий. Он сидит, навалившись грудью на стол, — замучился, видно, мешки набухли под глазами, резко обозначились морщины: который уже час не отрывается от стула. Против него глазастый паренёк лёг 13 — 14. Пионерский галстук повязан прямо поверх школьной формы, складно прилажен свежий накрахмаленный воротничок.

Брухтий — сама официальность. Разговаривает с парнишкой, как с взрослым свидетелем: «Что вам известно по делу?», «Где вы были в момент убийства?» Все на «вы».

А малый занятный — бойкий, говорливый, не боится.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Гена. Я уже говорил. А вас?

— Меня? Меня Сергей Александрович. Так что же ты делал сегодня, Гена, после школы? Илью видел?

— Из школы с ним вместе шли. Я домой, и он домой. Сергей Александрович, а найдут их? Как у вас бывает — найдут?

Я не успел ответить.

— А вы самый главный? Да?

— Я? Самый.

Ну и парень! Через минуту хватился я — оказывается, это он меня допрашивает. И какие у нас машины, и почему собаку не привезли, и есть ли у меня пистолет. Забавный. Вертится на стуле, дёргает меня за полу пиджака, тараторит без умолку.

— Ладно, дружок, некогда мне. Как-нибудь в следующий раз.

И опять мелькание лиц и фамилий, нагромождение событий и фактов, букет дворовых разговоров и таких правдоподобных слухов, что кажется — вот оно! А потом уже и не кажется. Растёт и растёт на столе стопа протоколов допроса, справок, документов. Растёт и растёт.

Начинаем уставать. Допросы, короткие совещания на ходу, доклады оперативных групп, а воз, как говорится, и ныне там. Это плохо, если сразу нет просвета, если с первых шагов не появилась перспективная версия — дело может повиснуть. Начнутся мучительные поиски, отработка никому не нужных деталей, изобретение совсем уже невероятных вариантов, И всё это на фоне постоянного ощущения чего-то невыполненного. А уголовное дело в сейфе — немой укор. И только? Я почему-то не говорю: преступник на свободе, зло не наказано, он может повторить преступление. Да, у нас — разве что начальство на совещаниях — об этом никогда не говорят. Это подразумевается, для этого существуем, это наша профессия. Повторить ещё раз — значит не прибавить ничего путного, полезного. И нераскрытое преступление для меня — не торжество зла и всякие прочие пышные и бесполезные фразы. Для меня это нераскрытое преступление. Брак. У меня никто не спросит: «Раскрылось?», у меня спросят: «Раскрыл?» И даже если все понимают, что преступление практически невозможно раскрыть — бывает такое, — не раскрыл его я.

Как быстро летит время! Уже двенадцатый час, а коридоры забиты школьниками, и взволнованные родители проводят по углам операцию кормления «важных» свидетелей. Если так дальше пойдёт, и завтра с ними не управимся. Сорву занятия в школе — достанется мне. Надо распорядиться, чтобы одновременно всех не вызывали. А сегодня кончать пора. Пусть домой идут. И самому подумать надо не спеша, хоть пробежать глазами всё, что скопилось. Свести как-то воедино. Уйма народу работает по делу, а сходится всё у меня. Другие занимаются отдельными эпизодами, конкретными лицами, локальными версиями, а всё вместе обязан знать я. И помнить всё обязан

Мои невесёлые размышления прервал полковник. Какая-то женщина ждёт, только со следователем хочет разговаривать. Может, знает что? Давайте её сюда. Я пристроился прямо в приёмной начальника отделения за секретарским столом.

В дверях появилась сухонькая старушка в чёрном, повязанном по-деревенски платке.

Вот те на, разыскала! Оиа-то зачем здесь?

— Живу я в том доме. Сам же писал адрес. Или не помнишь?

— Да нет, как же, помню. Похоронили сестру?

— А я подумала, забыл ты всё с позавчерашнего дня. Где уж похоронила! Отпевать не хочет батюшка наш, говорит: руки твоя сестра на себя наложила, дело это, говорит, богу противное, хорони как знаешь. А какие похороны без отпевания? Слышь? И что ему взбрело? Откуда взял — руки наложила? Кто знать может? Преставилась, и всё тут. Годов-то ей!.. Я — туда, я — сюда, всё без толку. А гроб заказан, и всё честь по чести

— Ладно, передайте вашему батюшке, следователь, мол, сказал — можно отпевать.

— И бумажку дашь? — Старушка встрепенулась.

— Нет, мамаша, бумажки не полагается. Он и так поверит.

— Не знаю уж как и благодарить тебя!

— Скажите лучше, что знаете про этот случай? В вашем доме.

— Знаю, а как же! Утром, значит, нынче не емши, не пимши на базар пошла я, поехала, правду сказать, на Даниловский. Находилась там, устала — сумка тяжёлая, дай, думаю, к Серафиме Семёновне зайду. Живёт она рядышком, знаешь, напротив базара завод сырный, так соседний дом. Зашла, значит, посидели, чайком побаловались, погоревали. Уж больно покойницу она любила. И впрямь золотой человек сестра-то, безответная такая, тихая. Ну так вот, погоревали, значит, оставила я сумку и снова на базар. Там часов в одиннадцать мясо свежее должны привезти. Иду, значит

Пропал, я пропал теперь. Попробуй перебей — ещё хуже будет, по опыту знаю. А у меня ни терпения, ни времени сегодня. Надо же с этим базаром!

— Вы бы мне про случай, а?

— Сейчас и про случай. Погоди. В общем, еду домой. Там как мясо покупала и к Серафиме Семёновне за сумкой ходила — про это не буду. Еду в троллейбусе, значит, устала, конечно, годы-то вон какие — с тысяча восемьсот девяносто четвёртого вроде я, семьдесят пять, значит Да погоди ты, сейчас к концу уж! Вылезаю это я на остановке против дома Это если в ту сторону ехать — далеко, а в эту — прямо против дома Вылезаю, а народищу — туча чёрная. Шумят, волнуются. И пожарные тут, и милиция. Батюшки мои, беда! Я к тому, я к другому. Как узнала, аж ноги подкосились!

— Так, выходит, вы приехали, когда уже и пожарные были и милиция?

— Ну да, и милиция, и народу тьма

— А сюда пришли зачем?

— Увидела я тебя там — шёл с портфельчиком. Думаю, случай, может, что насчёт сестры поможешь. Ждала, ждала, а ты в машину — и нету. Вот пришла. Так как насчёт бумажки? Что тебе стоит!.. Ну-ну, нет так нет. И так оченно вами благодарны. Спасибочки.

«Оченно вами благодарны»! Лучше бы время не отнимала.

Домой я приехал, как мне показалось, когда уже начало светать. Все спали. На кухонном столе остывший ужин и грозная записка жены. Вот опять забыл предупредить её и завтра получу заслуженный выговор. Я пожевал что-то без разбора и запил холодной водой, тупо глядя в окно и ни о чём не думая — устал. Устал просто потому, что работал часов шестнадцать. А ведь оперативники остались. Я приеду завтра, поспав хоть немного, а они встретят меня небритые, с покрасневшими глазами и будут докладывать, что успели сделать за ночь, какие новости. И снова останутся работать. И так, урывая по очереди минимум времени для отдыха — кто под утро, кто среди дня, кто вечером, — будут они мотаться по городу или просиживать в прокуренных комнатах до тех пор, пока не раскроем мы коротким решительным штурмом это дело или, убедившись в безрезультатности атаки, перейдём к длительной осаде. Тогда жизнь войдёт в относительно нормальные рамки, тогда они будут каждый день обедать и воскресенья проводить дома, пока ещё что-нибудь не стрясётся.

Никаких новостей утро не принесло. Я забился в самый дальний кабинет, чтобы наконец прочитать целую кипу скопившихся протоколов. Порядочная кипа. Что там в моём плане значится? Так Допросить соседей, школьников, родственников Посмотрим.

Вот показания соседки. Шашкика Екатерина Филипповна. Мастер ОТК завода «Динамо». Муж — инженер проектного института «Главгаза». Оба ушли из дома в восемь утра, вернулись около семнадцати. С работы никуда не отлучались. По дороге домой заходили в магазины. Так Ничего интересного. Хвалит детей Рытовых. Отметим: проверить, действительно ли не отлучались с работы. Неприятно, конечно, всё это: придут

к тебе к а работу из милиции и будут расспрашивать Поделикатнее бы всё устроили, а то людей пи за что обидеть можно.

Дальше пошли. Протоколы допроса проживающих в соседних квартирах Никто ничего не слышал, ничего подозрительного не замечал. Всполошились, когда начался пожар Так В отдельную кучу протоколы. Эти не понадобятся.

Кажется, сегодня хорошо заладился день — дают поработать спокойно. Никто не отвлекает, не дёргает, телефон молчит. Спасибо ребятам — не говорят, где я укрылся. Видно, ничего серьёзного. Ещё бы часок.

Рапорты участковых Рапорты Ну и память! Всех наперечёт знают, так сказать, сомнительных — где, кто, когда согрешил. Не забыть бы ещё раз собрать участковых поближе к вечеру.

Хорошо, с рапортами покончено. И не так уж велик список этих самых грешников. А всё равно не поспеют мои ребята быстро управиться. Надо попросить Перковского подкинуть людей.

Что ещё? Допрос старшего брата Ильи. Анатолий Рытов семнадцати лет.

Я ухожу из дома в шесть часов тридцать минут. Родители уходят позже и возвращаются около восемнадцати. Днём дома бывают только брат Илья и младшая сестра Оля. Ключи от входной двери были у всех членов семьи, кроме Оли Ко мне товарищи почти не ходят — мы живём далеко от училища и собираемся у других ребят. К Илье приходят ребята из школы и соседи по дому. Особенно часто Саша Грошев, Витя Корнев, Дима Дробот, Алик Фельдман, Гена Пименов и его старший брат, по имени не помню. Ребята все хорошие. Илья учился в первую смену и приходил домой в тринадцать-четырнадцать часов. По четвергам он приходил в двенадцать, так как у них бывает четыре урока В комнате у нас стоит письменный стол. Я знаю, что в верхнем ящике его лежат коробочки с мамиными кольцами, серёжками, часами. И Илья знал об этом. Ящик запирается на внутренний замок, а ключ лежал в буфете под газетой. Родители не говорили нам про ключ, но я случайно увидел, как мама брала его, и подумал: что это она там скрывает? Стало любопытно, полез, посмотрел, а там только

мамины украшения. Но Илье всё равно не сказал про ключ — на всякий случай Илья в то время, когда бывал один, вёл себя осторожно. Мама его много раз предупреждала. Я думаю, что незнакомого человека он в квартиру не мог впустить Дня три назад к нам приехала двоюродная сестра из Минска, просто погостить Сегодня я ушёл из дома, как всегда. О случившемся узнал, только когда вернулся.

Вроде толково допросили, а всё равно жаль, что не сам поговорил с Анатолием. Так что же следует из его показаний? Илья не знал, где хранится ключ от ящика с ценностями, но где находятся сами ценности — знал. Выходит, преступники нашли их помимо него и ключ нашли сами — он ведь торчит в скважине. Это первое. Второе — надо поговорить с близкими приятелями Ильи. Выпишем их фамилии — Грошев, Дробот, Корнев, братья Пименовы, Фельдман. Что ещё? Ах, да, где была в это время Оля. И ещё, родственница какая-то из Минска. Проверить. На что я ещё обратил внимание? Четверг четверг Ага, Илья пришёл из школы раньше. Кто мог знать об этом? Продумать. .

Корнева и Дробота вроде уже допрашивали. Да, допрашивали, помню. Из школы шли вместе с Ильёй, договорились играть в футбол. Он долго не выходил, позвали — выглянул в окно, отмахнулся. С этим ясно. Пименовы Пименовы Кажется, один из них и есть тот большеглазый, которого Брухтий допрашивал. Так до чего они договорились?

Я учусь в первую смену в шестом классе, а Илья Рытое, мой товарищ, — в седьмом классе. Вчера Илья вышел из школы пораньше меня. Я догнал его во дворе. По лестнице мы шли вместе. На втором этаже встретили какую-то девушку. Илья сказал, что это их родственница и что он зайдёт Ко мне позже. Вскоре он пришёл и побыл совсем немного. Потом заторопился домой. Я поел и пошёл гулять. По дороге я решил позвать Илью. Он открыл дверь, но в квартиру не впустил — стал в дверях и сказал, чтобы я шёл один, а он скоро выйдет. Тут я услышал какой-то звук в его квартире и спросил: «Кто там — родственница?» Илья ответил, что она ушла, а шум не у них в квартире, но мне показалось, что у них. Я пошёл во двор и вскоре увидел, как из нашего подъезда

вышли трое и почти бегом завернцли за угол дома. Их я видел впервые, но успел разглядеть. Впереди шёл парень 22 — 25 лет. Чёрные волосы, высокого роста, широкоплечий, в чёрной куртке с погончиками и поясом. Второй был меньше ростом, того же возраста, в пальто выше колен, серого цвета, без головного убора, волосы короткие, светлые, блестящие. Он нёс свёрток из газеты. Сзади шёл низкого роста парень в коричневой стёганой куртке, в серой кепке. У него на правой щеке, на уровне середины уха, большой шрам. Я зашёл за угол дома вслед за ними и увидел, что все трое садятся в машину «Волга» коричневого цвета со светлой крышей. За руль сел тот, который в коричневой куртке. Они очень торопились. Машина обогнула клумбу и выехала на улицу в сторону парка. Прошло совсем немного времени, и я услышал крик: «Пожар, пожар!» Из форточки Илюшиной квартиры шёл дым. Я побежал в подъезд и видел, как ломали дверь.

Ну вот, и этого надо было самому допросить. Брухтий, Брухтий, что ж ты мне одну беллетристику выдал! Любопытнейшие же показания! Может, этот парнишка последним видел Илью? Что за звуки слышал он в квартире? Когда это было, хоть приблизительно? Сколько времени просидел Илья у Пименовых? Ведь зная это, мы сможем почти точно подойти к моменту убийства. Куда девалась родственница? И потом, эта троица и «Волга». Очень занятно. Сегодня же самому ещё раз допросить Пименова. Какая это по счёту версия? Видно, где-то в третьем десятке. Значит, так: Пименова, Фельдмана, Грошева, родственницу

Мне так и не удалось покончить с протоколами — разыскали всё-таки. Высокое начальство звонит. Доложил, как идут дела. Трубка долго молчала, потом с другого конца провода донеслось: «Жаль, жаль Может, в помощь кого? Не надо? Ну, ну Завтра к вечеру сами позвоните, доложите о ходе » Ну что ж, был бы «ход» — доложу.

Данные из лаборатории пришли. Оказывается, бурый след пальца — никакая не кровь, а варенье. И оставлен самим Ильёй.

Вчера к вечеру в комиссионный магазин, что в Столешниковом переулке, сдали серьги и кольцо с александритом. Похожи на наши. Сомнительно, конечно, но всё равно надо предъявить отцу Ильи. Распорядился.

И ещё, и ещё, и ещё Мелкие и немелкие дела, и те, которые могут что-то дать, и те, что наверняка не приведут ни к чему. Но всё равно приходится делать. А вдруг?.. И если даже никакого «вдруг» не случится — знаю наверняка, — всё-таки надо сделать. Необъяснимо это — завершённости, что ли, не будет, законченности, шика профессионального, который не излишество и не украшение, а самый что ни на есть необходимый компонент, когда любой понимающий человек, взяв в руки такое дело, скажет: «Чистая работа».

И потом — а вдруг всё-таки?..

Я не думаю об этом, мне некогда предаваться размышлениям общего порядка, мне надо делать вполне конкретные дела: я допрашиваю, выслушиваю, советуюсь и распоряжаюсь, спорю, сержусь. Я недоволен собой, помощниками и если даже говорю «хорошо», то непременно добавляю: «Ну и что? А толку-то » Потому что нет результата, того единственного, для достижения которого существуем, — раскрытия нет. Это теперь можно поразмышлять на досуге и поудивляться: чем был недоволен? Отрицательный результат — тоже результат. Как в науке: опровергнута такая-то гипотеза — победа, хотя положительного, так сказать, результата нет. Из такой серии опровержений потом родится открытие. Но чествуют, как правило, открывателей, а не опровергателей. Где услышишь: «Он так блестяще опроверг, доказал несостоятельность», если за этим не следует: «И открыл то-то». Ну, может, и не прав я — наука не моя область. А вот у нас наверняка нелепо прозвучало бы: «Истинного преступника он не нашёл, но так прекрасно доказал, что ни один из подозреваемых преступления этого не совершил». И нельзя утешиться, как в науке, тем, что труд мой поможет грядущим поколениям достигнуть цели. Какие там грядущие поколения! Я сейчас должен найти убийцу, немедленно!

Как же определить то, что происходит у нас, чем мы занимаемся? Сказать, что по мере нашей работы сужается круг поиска? Не сужается он — расширяется. Отпадает одна версия, на её место приходят три новые. И не работаем мы, с другой стороны, вслепую, нет, конечно, ничего общего с бессмысленным «авось». И всё-таки в деле, которым я сейчас занимаюсь, совершенно невозможно очертить этот самый круг. Что же тогда? Может, так: мы раскидываем, чго ли, щупальца поиска в наиболее вероятных направлениях? Но вот определить их, эти направления Как? Профессиональной уголовной преступности у нас нет, давно нет. Моё поколение следователей просто не сталкивается с ней на практике. Тем более, нет стойкой организованной преступности в том виде, например, как американские гангстерские группы или банды типа итальянской мафии. У нас действительно нет этого как явления.

Кажется, хорошо? С профессионалом куда как трудно бороться! Профессионал — это опыт, предварительная тщательная подготовка, изощрённые способы сокрытия следов. Выходит, надо быть вдвойне подготовленным к встрече с такими, быть осведомлённым о принципах их деятельности и системе организации, успевать за бурным ростом технической оснащённости банд, быть в курсе методики их работы. Иначе говоря, противоборствуют две организации и победит та, которая лучше знает противника и, как выражаются шахматисты, способна считать на много ходов вперёд.

Выходит, нам легко. Ну право же, с самодеятельным одиночкой проще справиться, чем с целым гангстерским синдикатом или даже с отдельным его представителем — опытным профессионалом, да ещё имеющим базу, надёжных укрывателей и могущественных покровителей.

Проще? Окажись убийство Рытова делом рук профессионала или стойкой преступной группы, я бы знал её почерк, её методы, мог бы применить принцип аналогии. Или того больше: может, даже знал бы, кто совершил преступление, и задача свелась бы к поимке преступника и отысканию доказательств. Как это много раз писалось в хороших и плохих детективных романах: приходит этакий мудрый сыщик на место совершения преступления, окидывает его всевидящим оком и безапелляционно изрекает: «Это дело рук Джона, его почерк». И сыщик знает, где этот Джон, и не хватает ему только доказательств вины Джона. А тот смеётся, обнажая голливудский набор зубов: «Вам не удастся доказать, господин инспектор, работа чистая».

Вряд ли стоит очень уж серьёзно относиться к этим Джонам и инспекторам, но, с другой стороны, не такое это преувеличение, как может показаться.

А у меня никакой не Джон — ярко выраженный дилетант, злобный и беспощадный. Убить ребёнка! Или того хуже для следователя — убийство, может, даже случайное. Нет следов орудий взлома — убили, так сказать, подручными средствами. Слишком рискованно для опытного человека — среди бела дня пойти на такое, в многонаселённом доме, когда вот-вот могут войти люди. И потом, взяты недорогие вещи, а облигации в незапертом ящике буфета остались. И я не могу припомнить ничего похожего и сказать не могу подобно этому сыщику: «Знакомая работа».

Хорошо это? Плохо! Это хуже!

Может, я долго простоял бы ещё у зарешечённого окна, выходящего во двор отделения, но снова зазвонил телефон. Кто-то из оперативников — не узнал по голосу — просит спуститься на первый этаж: у него в кабинете родственница Ры-тевых, та, что из Минска. Зайдите, говорит, разберитесь с ней. А почему, собственно, разбираться там? Привели бы ко мне! Но, ещё вышагивая по коридору, понял почему. Из-за обитой дерматином двери услышал я всхлипывание и ещё какие-то малопонятные звуки. В углу огромного дивана с ящичками и полочками над спинкой, уткнув голову в колени, сидела эта самая родственница. Лйца её я так и не разглядел на протяжении всего разговора, если можно назвать разговором то, что произошло потом. Она просто ревела в голос, делая небольшие паузы, чтобы утереть обильную влагу подолом коротенького платьица, и безуспешно пыталась натянуть его на колени. Плечи девушки вздрагивали, а плач временами переходил в жалобное повизгивание.

Перед ней стоял растерявшийся пожилой оперативник. Он было попытался что-то объяснить мне, но безнадёжно махнул рукой и вышел. Уже из-за двери донеслось: «Не по мне это!» Я остался наедине с повизгивающим существом.

Минут десять прошло, прежде чем удалось узнать, как зовут её. Тоня. Ещё столько же времени Тоня пыталась сказать, что живёт в Минске и учится в школе медсестёр. А уж на выяснение вопроса, когда и зачем приехала в Москву, я потратил- столько сил, что сам в изнеможении опустился на диван.

Как мог успокаивал я эту девочку — гладил по голове, бормотал какие-то не очень, видимо, убедительные слова. Тоня затихала на мгновение, но стоило мне задать очередной вопрос, как всхлипывание и повизгивание разражались с новой силой.

Я вскакивал, бежал к окну, потом к столу, и вес начиналось сначала.

Наконец терпение иссякло, и я, грешным делом, накричал на неё, сам понимая, как это глупо, но уже не в силах сдержаться. «Распустила нюни большая уже дома наревешься мне работать надо » И дальше $ том же духе, столь же убедительно и столь же результативно. А стало ещё хуже. Подол вовсе промок от слёз, и уже ни одного сухого места на моём носовом платке. А всхлипывала и повизгивала она тем активнее, чем больше старалась сказать что-нибудь Членораздельное.

Промаялся я бог весть сколько времени, но пришлось всё-таки ретироваться не солоно хлебавши. Слава богу, хоть одно понял, и, кажется, единственное, что могла сообщить она: Илью встретила на лестнице ещё с каким-то мальчиком, вернулась в квартиру, чтобы показать, где стоит суп и второе. Потом ушла и до самого вечера ходила по магазинам со своим товарищем, тоже из Минска. Сейчас он ждёт в коридоре. Не густо.

Я разыскал сбежавшего оперативника и попросил ещё разок поговорить с ней и её приятеля допросить. И записать всё. Он тоскливо посмотрел на меня и понуро направился в комнату, откуда с прежней силой доносилось всхлипывание вперемежку с повизгиванием.

Ну что ж, пусть и здесь никакого просвета, а всё равно машина заработала на полный ход, и мне кажется — наладилось дело. Результатов нет? Так и времени прошло совсем немного — чуть больше суток. Ещё ничего определённого, ничего более определённого, чем в первые часы. Откуда тогда надежда, уверенность откуда? Не знаю. Наверно, это называется таинством профессии. Нет, нет, я не знаю ничего более того, о чём уже рассказал. У меня нет никаких особых личных приёмов или примет, но я почти никогда не ошибаюсь в ощущениях — раскроется преступление или нет. Ни с кем я на эту тему не беседую и не размышляю об интуиции, предчувствиях и прочих неосязаемых вещах. Мистика это, и я сам сказал бы так. А всё равно знаю — раскроется. Потому что ощущение это рождается не просто так, из каких-то неведомых глубин, когда и объяснить нельзя. Хотя могу попытаться. Только это никого ни в чём не убедит. Я не объяснять буду, а придумывать объяснения. И мало-мальски разбирающийся человек tie поверит — хорошо объяснять, когда дело сделано, когда всё позади. Можно осмыслить, выстроить последовательно и логично, прокомментировать. Рассказать, почему это насторожило, а то — ничуть не обнадёжило, почему ты сделал именно так, а вот этого делать не стал, и из каких таких признаков родилась уверенность в конечном успехе следствия. Лучше поговорим об этом в следующий раз, на той стадии, когда ещё ничего не известно и нет даже подозреваемых.

Позвонил из МУРа Перковский — первый результат наших мероприятий по химчисткам. В одну из них два часа назад молодой человек сдал плащ с окровавленной полой. Уже успели проверить — в квитанции указан его подлинный адрес. Это двадцатипятилетний механик по холодильникам, судимый в прошлом за кражу. Интересно. Живёт в четырёх трамвайных остановках от дома Рытовых — тоже примечательно. Ну так как же твоя интуиция? Не он. Это наивно: совершить убийство, перепачкаться кровью, а назавтра преспокойно нести плащ в химчистку. Не он. Тогда скажи Перковскому, что отправлять на экспертизу плащ не нужно, потому что парень не имеет к нам никакого отношения. Ну скажи так. Ничего подобного — срочно на экспертизу, и сделать анализ крови как можно быстрее, и самому проследить

Зашёл эксперт-криминалист, говорит, нужны контрольные отпечатки пальцев всех членов семьи убитого мальчика. Малоприятная перспектива, но надо. Кроме того отпечатка, на холодильнике, обнаружили ещё шесть. Три пригодны для идентификации, как у нас говорят, то есть для сравнения с отпечатками будущих подозреваемых: на дверной ручке, на тарелке с бутербродами, у замочной скважины платяного шкафа. Уже известно- — оставлены они не Ильёй. Так, может, кем-нибудь из домашних? Придётся проверять.

Я распорядился.

Сколько сейчас времени? Два часа. Пообедать бы. Где-то неподалёку есть столовая, насколько помню. Два часа. Кончилась первая смена в школе. Какой обед! Вот-вот опять хлынет поток мальчишек и девчонок, и снова начнётся в отделении содом и гоморра. Ну конечно, вон что в коридоре творится!

Позвонил Брухтию. Он отозвался, как все старые милицейские:

— Брухтий слушает

— Брухтий, где этот парнишка, глазастый такой, ну про машину говорил который, как его? Да, Пименов. Насчёт машины узнали что-нибудь? Я же просил. Пробуете? А парень где?

Отлично, будет в три. А Фельдман Алик уже ждёт. Отлично.

Ничего интересного испуганный парнишка Алик Фельдман мне не поведал. Дружил с Ильёй, играли вместе. Последний раз видел его вчера в школе, договорились играть в футбол Всё то же. Потом Алик заговорил про марки — вместе с Ильёй собирали, — вытащил самодельный альбомчик с картонными карманчиками, увлёкся, показывал мне цейлонские марки, говорил, что собирает сериями и вот двух цейлонских не хватает. И так сокрушался, что впору было посочувствовать. Я ничего не понимаю в марках, но у Алика действительно были красивые — большие и маленькие, с пальмами и пагодами, квадратные и продолговатые. Про какой-то редкий каталог толковал мне Алик, полез за ним в карман. Я сказал, что не надо каталога — в другой раз.

Алик внимательно прочитал протокол допроса и в одном месте поставил необходимую запятую, взглянув на меня, как мне показалось, укоризненно. Я чуть было не пустился в объяснения по поводу спешки и невольной ошибки, но устыдился и промолчал. Нехорошо получилось. А вот учительница его, присутствовавшая при допросе, аж на стуле заёрзала, увидев такое «чинонепочитание», но тоже, слава богу, промолчала. Не хватало, чтобы она сделала ему замечание!

Это, пожалуй, впервые в жизни, нет, не ошибки, а когда так «приложил» меня свидетель, да вдобавок семиклассник. Я даже обрадовался, когда за ним закрылась дверь.

А коридор опять полнешенек.

— Пименов здесь?

И сразу наступила тишина. Десятки глаз обратились в мою сторону. Этакая немая сцена. Мальчишки и девчонки замерли, кто где оказался, взрослые подобрались.

— Здесь Пименов. Я сейчас. — Гена сунул портфель соседу и шагнул ко мне. — Здравствуйте.

Я пропустил его в кабинет, а сам замешкался у двери, прилаживая скрученную жгутом газету, чтобы не открывалась.

Не дожидаясь моего приглашения, Гена устроился на стуле, и, пока я шёл через весь кабинет, доставал протокол допроса и разыскивал авторучку, опять исчезнувшую непостижимым образом, он осмотрел помещение — стены, зарешечённое окно.

преклонного возраста канцелярские столы и улыбнулся мне как старому знакомому.

Вот сейчас начну очередной допрос. Очередной. Даже посчитать невозможно, сколько было их за всю мою. жизнь в прокуратуре. Заполнил анкету. Пименов Геннадий Лаврентьевич. Гена ухмыльнулся — ещё никто, видно, не спрашивал у него отчества. Год рождения. Где родился. Кто родители.

А теперь собственно допрос. И кажется, первый по-настоящему важный. Он не понимает этого — мальчик ещё, и не сможет толком рассказать обо всём, что знает, всё, что мне от него узнать нужно. Я обязан сам дойти до этого, расковать его, заставить забыть, что перед ним следователь и речь идёт о тяжком преступлении. Мне ведь нужно не просто услышать показания, но прочувствовать их, вовремя понять, о чём ещё следует спросить, куда направить ход его мыслей, за несвязанными порой фразами уловить суть.

Вот что такое допрос. А как это делается, откуда рождается контакт между людьми, впервые встретившимися, тот контакт, что даёт возможность не просто выслушать друг друга, но понять? Не знаю, не могу объяснить. Знаю только, что сейчас мне необходим этот контакт, необходим удачный допрос: судя по всему, интересен Гена Пименов информацией, которую несёт. И я должен исчерпать её. Мы просто будем разговаривать. Порассуждаем о том, как поступили бы в том или другом случае и как вроде бы должен был поступить Илья. Пофантазируем и попробуем прикинуть, почему Илья сделал то-то, а вот этого не сделал. Почему, например, не впустил Гену в квартиру и не вышел играть в футбол, хотя обещал. Я буду вслух строить версии и сам опровергать их или наоборот — подтверждать. Короче, делать то, что именуется допросом и что так не похоже на традиционный в представлении непосвящённого человека допрос. Быстро научиться этому нельзя.

Это приходит с годами, если вообще приходит.

Не время сейчас для размышлений, ну, а всё-таки: что может взять молодой следователь за образец профессионального поведения? Взахлёб прочитанные детективные романы, авторы которых в большинстве Своём и допроса-то настоящего не видели? Кино?

«Лицо следователя было непроницаемо. Короткие вопросы сыпались, как удары бича. Растерявшийся свидетель не мог уйти от них. Губы его невольно лепетали именно то, что тре-

бовал этот мрачный человек. «Курите!» Рука с массивным серебряным портсигаром метнулась через стол »

Я вот тоже попробовал однажды резко протянуть портсигар, но он выскользнул из потной руки и грохнулся иа пол. Мы одновременно наклонились и стукнулись лбами. Ох как это было смешно! Потирая ушибленные места, лазали мы по полу и собирали папиросы. В позе моей не было ничего героического, уж можете поверить. Стряхнув пыль с колен и усевшись на свои места, мы долго ещё не могли подавить улыбку. Так исчезли свидетель и следователь — в кабинете сидели два человека. Это был, наверно, мой первый удачный допрос. А портсигар и поныне лежит в ящике стола как талисман.

Было так, было и по-другому. А как сейчас получится?

— Давай, Гена, прямо к делу. Почему Илья раньше тебя ушёл из школы? Спешил? Вы ведь, помнится, вместе ходили домой?

— Не всегда. Вроде не спешил. У меня шнурок лопнул на ботинке. Пока возился — все ушли. Думаю, не спешил он.

— А ты специально догонял его?

— Шёл, как всегда. В подъезде увидел. Только стали подниматься, девушка какая-то навстречу. Говорит: Илюша, мама велела показать, где обед, пошли, говорит, покажу. Илья сказал, что это их родственница, а сверху крикнул, что зайдёт ко мне.

— Как выглядела эта родственница? В чём одета была? Не приметил?

— Нет, разве запомнишь! А вы не нашли её, Сергей Александрович?

— Откуда знаешь, как меня зовут?

Гена удивлённо поднял глаза.

— Вы же сами сказали вчера. Забыли? Когда меня этот ваш пожилой допрашивал?

— А, Брухтий! Ты прав. Сколько времени было, когда встретились в подъезде?

— Давайте посчитаем. Уроки кончились в двенадцать часов. Идти от школы минут пять. Пока собрались, пока что — ну десять минут первого было, может, пятнадцать.

— А через сколько он к тебе пришёл?

— Ещё минут десять прошло, не больше. Что-то он торопился. Говорит, ты иди во двор, а я выйду скоро. Я совсем немного дома побыл, поел и пошёл. Думаю, дай зайду за ним. Позвонил. Он открыл и остановился в дверях, даже рукой

вход загородил. Вот я покажу, хотите? — Гена вскочил и направился к двери, но я остановил его. — В общем, загородил он дверь: иди, говорит, сам, я скоро. Вот тут, понимаете, я и услышал этот самый звук. — Гена взъерошился и привстал.

— А что за звук?

— Ну вроде сдвинули что-то с места, вроде скрипа. Из комнаты. Но громко. Я говорю: что это у тебя там? Родственница? А он говорит — никого нет, ушла она, говорит. Это, наверно, из другой квартиры. И как-то всё торопил меня уйти.

— Выходит, кто-то был у него, так, что ли?

— Был, точно был. Я слышал!

— Кто же это, а? Родители на работе, брата тоже дома не было. Сестрёнка в детском саду.

— В детском саду, ага. Кто был? Вот и я думаю — кто?

— Ну хорошо, куда потом пошёл?

— Я? Во двор пошёл.

— Сразу?

— Нет, не сразу.

— Заходил куда-нибудь?

— Я? Я ходил к товарищу.

— Где живёт?

Мне вовсе не интересно было знать, куда ходил Гена и где живёт его товарищ. Мне просто необходимо подойти к тому моменту, когда он увидел «Волгу» у себя во дворе. Я достаточно хорошо помнил его прошлые показания.

— Так где он живёт, говоришь? Не торопись только, я не успеваю записывать.

— Он живёт в Болотном переулке, дом одиннадцать. Сева Чувахин.

— И долго ты был у него?

— Не застал. Мама его сказала, не приходил ещё.

— Сколько же ты на это времени потратил?

— Ну туда минут десять, обратно

— А «Волгу» когда увидел?

— Почти сразу, как пришёл.

— Значит, так, давай посчитаем. Догнал ты Илью в подъезде примерно в двенадцать пятнадцать. Так? Минут через десять он пришёл к тебе и был у тебя столько же. Значит, двенадцать часов тридцать пять минут. Потом ты заходил к нему — пять минут потратил, не больше. Так. К Чувахину сходил — я не перепутал фамилию? — туда и обратно двадцать минут. И сразу же этих троих увидел, на «Волге» которые, да?

Выходит, было это в тринадцать часов, ну в час дня, иначе говоря. А через сколько после этого дым пошёл из окна?

Пока я говорил, Гена, приоткрыв рот, в уяор глядел на меня. Потом громко глотнул.

— Может, минут пять прошло Значит, что же выходит, Сергеи Александрович, выходит, эти ну эти люди пришли к нему не позже чем без двадцати час?

— Это почему?

— Потому, что я в это время к нему приходил и звук слышал. Поняли?

Ишь ты шустрый какой! Я пишу и в протокол заглядываю, а он на память! Ну давай поиграем в сыщиков!

— а ушли не позже чем в час дня.

— Почему так?

— Я сам видел этих троих в час. Сам видел!

— Думаешь, они?

— Они! Неужели не понимаете?

— Ладно, давай про них.

— Давайте, вот и я говорю — давайте. Значит, так, было их трое. Вышли из подъезда — и за угол. Я тоже туда. Думаю — что за люди незнакомые? А они — в машину. Сейчас я вам расскажу. — Гена поднялся из-за стола, вот-вот начнёт декламировать. — Значит, «Волга» такая: коричневая, весь низ коричневый, а крыша посветлее, светлая в общем. Впереди посредине — фара жёлтая на ножке. Сели они и быстро поехали. Давайте нарисую, куда поехали.

— Не надо рисовать, я так пойму.

— Поехали они мимо клумбы, между нашим и четвёртым корпусом и по дорожке прямо, там, где бойлерная, прямо и поехали в сторону парка. Вот как было!

Силён! Даже фару жёлтую заметил. И время помнит! Силён мальчишка!

— Так что же это за люди были? Расскажи-ка ещё разок.

— Трое, значит. Один чёрный — волосы чёрные и куртка чёрная с погончиками и с поясом. Он самый низкий из них был. Второй в сером пальто коротком и в кепке серой. А третий тоже в куртке, но в коричневой, прошитой такой, клетками. Свёрток он нёс, в газете что-то.

— Запомнил?

— А чего же, запомнил!

Удивительно! Я бы не запомнил. Видел-то он их минуту, не больше и не должен был придать значения, зачем ему. Ну незнакомые, и всё. А запомнил всё-таки! Вот что значит молодой.

Пока хорошо. Только приметы у этих троих какие-то неопределённые. Мало ли в Москве в куртках да в полупальто серых! Поконкретнее бы! Что-то было, по-моему. Ах да, шрам.

— Гена, помнится, ты говорил про шрам?

— Был. На щеке.

— А поточнее?

— На щеке, на левой. Вот тут. — Гена провёл пальцем под своим ухом. — Здесь. — Потом заёрзал на стуле: — Сергей Александрович, можно, я выйду на минутку?

— Иди. Знаешь, куда?

— Знаю,’ знаю. — Гена улыбнулся и шмыгнул из комнаты.

Так, так, так Эти трое действительно интересны. Надо

поточнее расспросить Пименова и действовать немедленно.

Я поленился спускаться на первый этаж и позвонил Перковскому по телефону.

— Алексей Афанасьевич? Базаров беспокоит Нет, пока ничего. А у вас? Плохо. Я вот по какому поводу: вроде есть интересные данные насчёт троицы одной. Потом расскажу. Приметы любопытные — шрам у одного под ухом, возраст приблизительно известен и как выглядят. Надо попробовать? Я через полчасика позвоню, вы не уходите и приготовьтесь, пожалуйста. Что — под каким? А, под каким ухом? Кажется, под левым. Проверю сейчас.

Проверю, проверю Но я же записать ещё не успел! Как проверить? Вроде Гена сказал — под левым. А я ведь могу в прошлом протоколе допроса посмотреть! Вот «Сзади шёл низкого роста парень в коричневой стёганой куртке, в серой кепке. У него на правой щеке, на уровне середины уха, большой шрам». На правой? На левой же. Что такое?

— Алексей Афанасьевич, я позвоню чуть позже, ладно?

Ну-ка, ну-ка, как Пименов первый раз о них говорил Брухтию? «Впереди шёл парень 22 — 25 лет. Чёрные волосы, высокого роста, широкоплечий, в чёрной куртке с погончиками и поясом».

Так вроде Гена сказал, что он самый низкорослый? А тут — высокий!

«Второй был меньше ростом, того же возраста, в пальто выше колен, серого цвета, без головного убора, волосы короткие, светлые, блестящие. Он нёс свёрток из газеты».

Свёрток? Он был у третьего. Именно так говорил Гена.

«Сзади шёл низкого роста парень в коричневой стёганой куртке, в серой кепке. У него на правой щеке, на уровне середины уха, большой шрам».

Но» я точно помню, что на левой! Полная каша.

Появился Гена.

— Так на чём мы остановились, Гена? На шраме?

— Шрам был у одного. Вот здесь. — Он снова провёл рукой под левым ухом.

— Точно?

— Точно.

— Ну тогда давай запишем поподробнее.

И мы стали писать. И получилась неразбериха. Всё кувырком — и не так, как рассказывал он мне, и не так, как рассказывал на первом допросе Брухтию. Тот, что был блондином, оказался брюнетом. Тот, который первым шёл, вдруг стал третьим. И шрам не у того, и не на той щеке, и свёрток нёс, оказывается, не тот. Договорились!

В чём же дело? Детали путает или всё придумал? Зачем? Фантазёр? Похоже, но не до такой степени! Мальчишки любят играть в тайны, но здесь-то должен понимать — дело серьёзное. И не маленький — тринадцать лет. Вот незадача!

Придётся проверять его показания.

Я выставил Гену в коридор и снова набрал номер телефона Перковского — занято. Ничего не поделаешь, надо идти вниз.

Алексей Афанасьевич всё ещё говорил по телефону и, когда я вошёл, сделал предостерегающий жест: мол, подожди. Я остановился у стола и прислушался. Судя по его коротким репликам, диктовали сводку за день — где что стряслось. Это продолжалось довольно долго, я начал терять терпение.

Наконец он положил трубку.

— Пока ничего интересного. А со шрамом как? Под каким ухом?

— Подождите, Алексей Афанасьевич, со шрамом. Здесь вот какое дело. Надо срочно послать кого-нибудь потолковее на Болотный переулок, одиннадцать. Там живёт парнишка, Чувахин Сева, запишите: Болотный, одиннадцать, Чувахин. Выяснить у его матери, когда к ним заходил вчера Пименов Геннадий. Они приятели. Было это где-то между двенадцатью и тринадцатью часами. Уточнить. И когда сам Сева объявился дома. Это первое. Второе: срочно узнать у соседей Рытовых, кто видел вчера Пименова во дворе, до пожара. Фамилии соседей можно взять из протоколов — почти все допрошены.

Особенно с мальчишками поговорить надо — они в футбол играли. Вы помните — Корнев, Дробот и ещё там были. Вот всё. Если можно, побыстрее, прошу.

Золотой старик — даже не подумал расспрашивать, зачем, почему. Пока говорил я, чёркал карандашиком, и всё.

— Часа полтора потребуется, раньше не успеем.

— Подходит.

Я поднялся к себе. Гена ждал у двери.

— Давай писать дальше?

— Давайте. — Он деловито устроился против меня и даже локти положил на стол.

Мы начали писать. Всё подробно: и как шёл из школы, и как Илью встретил, о чём говорили, когда этих троих увидел, яро «Волгу» — короче, всё, что он мне рассказал.

На этот раз шрам оказался всё-таки опять на левой щеке, а вот куртки и пальто снова перепутались, и снова эти трое вышагивали не в том порядке, как было в его рассказе четверть часа назад.

Я не поправлял Гену, только переспросил ещё раз в надежде, что скажет: мол, не помню точно, может, и не так шли, может, и одежду не разглядел. Но он настойчиво твердил своё, а когда я умышленно путал, переспрашивая, поправлял меня. Потом внимательно читал протокол, шевеля губами и с трудом пробираясь сквозь дебри моего, мягко говоря, малоразборчивого почерка, и наконец аккуратно написал внизу протокола, что записано с его слов верно и прочитано им лично.

На том и расстались. Я попросил его никуда не уходить, подождать в коридоре. Он кивнул и вышел, засунув газетный жгут в щель двери, чтобы не открывалась.

Потом были другие — совсем неинтересные. Никого они не видели, ничего не знают. Испуганно смотрели на меня во время допроса и с таким же трудом читали протоколы — куцые и совсем пустые: не видел, не знаю, не был.

Прошло часа два, и я уже совсем забыл про Гену, когда позвоннл Перковский.

— Сергей Александрович? Пиши. Значит, так: мать Чува-хина не видела вчера твоего Пименова, её целый день дома не было. Сам Чувахин после школы сразу прибежал домой и до вечера никуда не выходил. Простудился, кашель. Пименова тоже не видел

— Точно?

— Точно, ручаюсь. Теперь так, соседи из дома, где Пименовы живут, ну и Рытовы тоже. Здесь вот что. С некоторыми успели поговорить. Двое сейчас скажу фамилии Доброва и Брызгалова видели этого самого младшего Пименова во дворе примерно за полчаса до пожара. Он бежал вместе с братом ог подъезда. Сумка у них какая-то была спортивная. Ещё один парень бежал с ними, ровесник старшему, лет восемнадцати. Направлялись к автобусной остановке мимо клумбы и бойлерной. Вот так. Старшего брата зовут Константин,. Костя, значит. Работает на электроламповом заводе. Фрезеровщик.

Всё? Как же так? Про брата ничего не сказал Гена. Ещё какой-то парень был с ними.

К Чувахину не ходил вообще, а говорил, что с матерью его разговаривал

Тут я уже не поленился спуститься вниз. Пока вышагивал по лестнице, всё и решил сразу. Значит, так будем действовать: группу оперативников — на завод. Если старшего Пименова нет на работе, выяснить, в какую смену работал вчера, и сразу же домой к нему. Если и дома нет, искать во что бы то ни стало, хоть из-под земли добыть.

Он нужен мне, и немедленно!

Я не знаю ещё, имеет ли он отношение к случившемуся, но вся эта история вдруг как-то мне не понравилась или нет — понравилась. Конечно, понравилась — есть над чем работать! Это не те унылые допросы — был, не был, видел, не видел, — стоящее дело!

Что, уцепился? Нащупал? Не знаю. Может, да, а может быть, разгадка всё-таки там, в этих унылых и скучных допросах. Или ещё в чём. Потом, оглянувшись назад — если всё кончится благополучно, — я с удивлением отмечу, уто не обратил почему-то внимания на то-то, пропустил мимо ушей это и совсем не придал значения ещё чему-то.

И всё-таки

Я даже не могу найти аналогии состоянию, которое охватило меня, пока спускался по лестнице. С чем его сравнить? На что похоже? На что-то далёкое, из школьных времён? Вот сейчас стоит напрячься, и будто не прошло двадцати лет, и не тогда, а вроде сейчас бьюсь над задачей, обыкновенной задачей по арифметике, а она не получается, хоть умри. И вдруг неожиданно охватывает тебя уверенность: сейчас придёт решение, ещё шаг, ещё строчка, ну вот! И решение действительно приходит. Приходит! Это как в футболе. Есть у болельщиков примета: если мяч побывал в сетке, а гол не засчитан — быть голу всё равно.

Ну вот, привезут этого самого Костю, привезут, никуда не денется. И буду я разговаривать с ним, допрашивать. А каков Костя, что за парень? И виноват ли, знает ли что? Допустим, знает. Но тогда и Гена знает — вместе бежали от подъезда. И молчит! Да что там — просто лжёт! Почему? Чего боится?

Может, с ним самим поговорить? Нет, с ним потом, сначала с Костей, это ясно.