|

Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

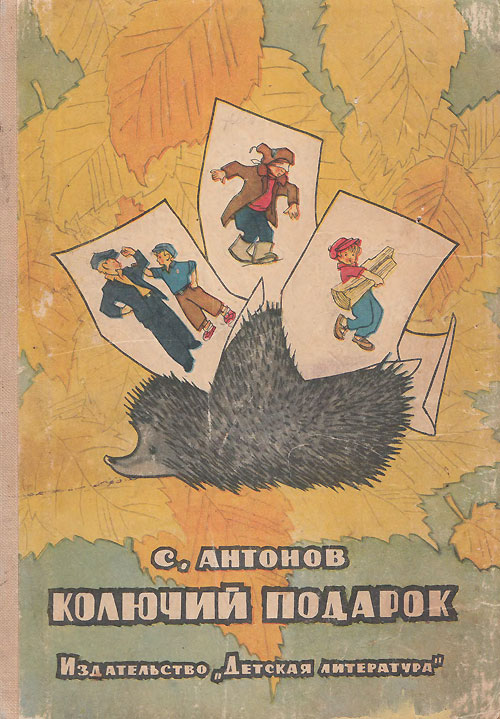

Сергей Фёдорович Антонов — автор нескольких книг рассказов для взрослых и детей: «Дни открытий» («Советский писатель», 1952), «Дальний путешественник» (Детгиз, 1956), «Валет и Пушок» (Детгиз, 1960), «В одну ночь» («Знание», 1968), «Полпред из Пахомовки» («Московский рабочий». 1964), «Дорогие черты» (Военгиз, 1960), «Встреча в Кремле» («Детгиз, 1960). «За всех нас» («Знание», 1962), «Старший» (Детгиз. 1963) и другие.

Среди рассказов Сергея Антонова особое место занимают произведения о Владимире Ильиче Ленине. Четыре последние из перечисленных сборников целиком посвящены жизни и деятельности вождя.

В книгу «Колючий подарок», помимо некоторых старых, вошли новые рассказы о ребятах, об их школьных делах и различных приключениях. Есть здесь и рассказы о животных — медвежонке Братухе, собаках Пушке, Валете и Томке. Однако это не рассказы натуралиста. О животных пишут, не всегда имея в виду только эюивотных. Бывает и так, что за подобными историями отчётливо проглядывают взаимоотношения людей с их сложными переживаниями и судьбами.

Отзывы об этой книге присылайте по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 48. Дом детской книги.

СОДЕРЖАНИЕ

Сибиряк ...3

Рубашка в полосочку...14

Томка...26

Лесник Иван и Братуха...32

Пожары...40

Глава семьи...53

Плохое перо...59

Яблоко в бутылке...61

Мечтатель...65

По следам...73

Бабушкины сыновья...83

Валет и Пушок...94

Павлик и его заместитель...104

Колючий подарок...142

СИБИРЯК

Война с бабушкой у Наташи началась давно и шла беспрерывно, с переменным успехом. То и дело можно было слышать:

— Ты куда собралась?

— На улицу.

Наташа на ходу натягивала на себя пальто.

— Никуда не пойдёшь.

— И к девочкам не пойду?

— И к девочкам не пойдёшь. Два часа уже болталась с ними незнамо где.

— Сегодня совсем не пойду на улицу, да?

— Больше не пойдёшь. Вечер на дворе... На улицу... Изболталась совсем!

— Хорошо, не пойду. — Наташа внешне спокойно снимала пальто, вешала его на место. — Но и есть твою противную кашу не буду. Надоела до смерти! В печёнках твоя каша у меня сидит. Вот где! — И Наташа показывала на сердце.

Потом она уходила в комнату и брала в руки книжку. С бабушкой всё-таки легче, с мамой труднее: от неё и шлепок можно получить, хоть и лёгонький, но всё же шлепок. А это обидно для человека, который учится в школе и вместе с другими распевает: «Широка страна моя родная...»

Столкновения у Наташи с бабушкой происходили и по другим поводам. Можно было услышать такое:

— Нарядила меня в это пальто, я чуть не умерла.

Это Наташа пришла из школы, и это первое, что

она сказала, едва переступив порог. Щёки у неё горят, пальто расстёгнуто, варежки в кармане; пихнула их туда кое-как, большие пальцы оттопырены в сторону, будто они-то и помешали всунуть варежки глубже.

— Ни за что больше не надену! — Наташа тянулась вверх и вешала пальто на место. — Наказание какое-то, а не пальто...

— Наверное, бежали сломя голову, вот и жарко. А если идти спокойно — промёрзнешь. Что по радио передавали? Три градуса ниже нуля.

— Идти... Кто же из школы ходит? Вот ещё! — возмущалась Наташа. — Из школы все бегут.

Так и жили бабушка и Наташа, пока её отец и мать были на курорте.

Однажды, когда Наташа вернулась из школы, она увидела в коридоре чемодан, а на вешалке пальто и пиджак. Пальто было большое, пиджак — маленький. На вопрос Наташи бабушка ответила, что к соседу по квартире приехали брат и племянник, Степан.

Наташа ещё не видела его, но уже знала от бабушки, что Стёпа хороший, послушный, не в пример ей, мальчик. Случилось так, что и на следующий день она не увидела его: когда уходила в школу, Стёпа ещё спал, когда возвратилась — он был не то в Зоопарке, не то в Планетарии. А бабушка при столкновении с Наташей всё больше и больше хвалила Стёпу, ставя его в пример:

— Стёпе скажут, что нельзя, он и слушается, а ты — сплошное наказание! Мальчик меньше тебя, а, ей-богу, умнее! Сейчас же садись за стол, ешь суп и ничего не выдумывай! «Селёдкой пахнет»! Надо же придумать! Мы её полгода не покупали. Садись, Наташа, ешь!

Стёпа, неведомый Наташе, всё чаще и чаще упоминался бабушкой, как примерный мальчик.

После обеда он помогал тёте Вере таскать грязную посуду из столовой на кухню, чего Наташа не делала, а если и делала, то после крупного разговора с бабушкой и ворча примерно следующее:

— Навязали мне эту посуду! Нужна мне эта посуда! Хоть бы разбилась эта посуда! Вся, до одной тарелки!

Стёпа с удовольствием крутил ручку мясорубки.

— Он — мужчина, — услышав о мясорубке, перебила Наташа бабушку. — И пусть крутит. А я — девочка!

— А девочке положено тарелки мыть, а ты не моешь!

— А твой Стёпа моет? — спросила Наташа.

— Не моет, но если скажут — и тарелки помоет. И ест всё подряд, что дашь...

— Значит, вкусное дают! — ответила Наташа.

— Наташа! — прикрикнула на неё бабушка.

Стёпа и спать ложился вовремя, и грубо не отве-

чал старшим, и занимался своими делами, не болтаясь под ногами у взрослых, и прочее, и прочее, и прочее.

Потом Наташа чаще всего молчала, когда ей говорили о Стёпе, но однажды заметила всё же:

— Уши ты мне прожужжала своим Стёпой!

В воскресенье, рано утром, она вышла в коридор, чтобы увидеть этого Стёпу. Он долго не появлялся, но наконец, прыгая на одной ножке, выскочил из комнаты. Увидев Наташу, он побежал к себе и вернулся в коридор, неся мешочек в правой руке. Стёпа был светло-русый, небольшого роста, немножко курносый мальчик. Обут он был в старые валенки.

Подойдя к Наташе, Стёпа тихо спросил, застенчиво и приятно улыбаясь:

— Ты Натаита?

— Да. А ты Стёпа?

— Ага.

— Ненавижу я тебя, — заявила Наташа. — Вот!

И убежала к себе, да ещё хлопнула дверью.

Стёпа постоял, растерянный, и пошёл к себе, не понимая, что произошло. Мешочек с кедровыми орехами, подарок Наташе из Сибири, он положил обратно в шкаф, ничего не сказав ни отцу, ни тёте, ни дяде. Все дни ему, Степану, говорили, что он должен вручить подарок сам и познакомиться с Наташей. Она хорошая девочка, может многое рассказать ему о Москве, показать книжки и игрушки, среди которых было много интересных. Он не столько обиделся, сколько удивился: Наташа по каким-то непонятным причинам плохо относится к нему. Вскоре, увлечённый другими занятиями, он забыл об этом, по-прежнему скакал на одной ножке, что-то мурлыкал себе под нос, рисовал.

Он часто стоял у окна и смотрел на город, открывавшийся с высоты четвёртого этажа. Такого большо-

го города Стёпа ещё никогда в жизни не видел, и его интересовало, а что вон за теми домами, за теми корпусами?

За теми домами оказывались другие дома, а за другими домами — ещё дома, и так, казалось, до бесконечности. Где же конец этому городу и есть ли он?

Когда звонил телефон,, Стёпа старался первым подбежать к столу и осторожно снять трубку.

— Да, — отвечал он невидимому собеседнику. — Нет, не Вера Павловна, а Стёпа... Какой? Стёпа из Сибири...

Его увлекали эти разговоры, и он спрашивал:'

— А откуда этот дядя звонил?

— Как — откуда? Из квартиры.

— А квартира далеко?

— На Таганке.

— Сколько же это будет километров?

— Не знаю, Стёпа... Пять или десять...

— Де-е-есять? — удивлённо повторял Стёпа, растягивая слово.

Телефон он скоро освоил и сам стал часто звонить. Но так как знакомых в Москве у него не было, он звонил на станцию автоматических часов.

Услышав время, сказанное чётким мужским голосом, он смотрел на часы, стоявшие на столе, и, если они отставали или спешили, переводил стрелки.

Потом с криком: «Тётя Вера! Тётя Вера!» — бежал к тёте и проверял её наручные часы.

Будильник, настольные часы, наручные часы дяди и тёти были выверены до минуты.

Стёпин дядя, уходя на работу, часто забывал взять с собой то очки, то носовой платок, то мелочь для троллейбуса. Заметив это, Стёпа по утрам напоминал:

— Дядя Вась! Дядя Вась! Очки не забыл?

Тот проверял карманы, отвечал:

— Нет, Стёпа, здесь очки.

— А платок взял, дядя Вась?

— Платок? Взял-взял...

— А мелочь, дядя Вась?

— Мелочь... Гм... Мелочь не взял...

И Стёпа бежал к дяде Васе с мелочью.

После обеда, когда Наташа возвращалась из школы, Стёпа старался как можно реже появляться в коридоре. Но всё-таки изредка они виделись, хотя и не разговаривали.

Наташа заметила, что Стёпа вместо «да» говорит «а га», вместо «мало» — «маленько», вместо «класть» — «лбжить», и очень часто к месту и, как казалось, не к месту — «однако». Тётя Вера просила мальчика:

— Стёпа, милый, пе надо говорить «ага». Говори «да». Ты понимаешь меня? Так будет лучше и правильнее... Понимаешь?

— Ага... — отвечал Стёпа и поправлялся: — Да, тётя Вера...

То обстоятельство, что в образцовом и непогрешимом Стёпе вдруг обнаружился какой-то изъян, обрадовало Наташу. Пусть теперь бабушка сделает ей замечание и поставит в пример Стёпу, она ей ответит! Она скажет, что какая бы она плохая ни была, она всё-таки, как всем известно, не говорит ни «ага», ни «лбжить». Пусть только бабушка что-нибудь скажет! Но потом что-то смутило Наташу. Она подумала, что всё-таки Стёпа ни в чём не виноват. Он же сибиряк, а в Сибири, насколько она знает, очевидно, все так говорят, просто это у них такая привычка...

Но однажды Стёпа действительно оказался в её руках.

Наташа вернулась из школы, бросила портфель

на диван и услышала, как в коридоре тётя Вера звала:

— Стёпа! Стёпа! Где ты?

Ответа не было.

— Стёпа! — слышала Наташа голос тёти Веры, искавшей Стёпу уже по всем комнатам.

Стёпа не отзывался.

Наташа вышла в коридор. Тётя Вера снова была здесь. Она заглянула в ванную, на кухню — Стёпы не было.

— Пиджак-то... — спохватилась тётя Вера и подошла к вешалке.

Пиджак Стёпы висел на месте. Это ещё больше испугало её. Где он мог быть зимой, не в квартире, без пиджака?

— Наташенька, не видела Стёпу? — спросила тётя Вера.

— Нет, тётя Вера, не видела.

— Клавдия Петровна, — обратилась тётя Вера к Наташиной бабушке, — вы его не видели, не знаете, куда он пошёл?

— Да вот только сейчас здесь бегал, вот только что, как Наташе прийти... — в недоумении сказала бабушка. — Ну иди, Наташа, иди, суп остынет... Не знаю, куда он мог деться... Под кроватями, под тахтой искали, Вера Павловна? Ведь они такие, у меня дочка раз полчаса под кроватью сидела, пряталась...

Тётя Вера бросилась искать Стёпу под кроватями и тахтой. Но его и там не было. Не было его и на площадке.

— Вот ваш Стёпа, — сказала Наташа, вылавливая из супа картошку. — За весь мой век никто меня не искал, нигде я не пропадала.

— Молчи! — прикрикнула на неё бабушка, пода-

вая оладьи. — Может быть, не дай бог, с ним случилось что. Говорунья! Посмотреть на площадке ещё раз...

Бабушка вышла на площадку — Стёпы там не было. Вера Павловна выбежала во двор. Ребятишки лениво катались на салазках, выковыривали из-под снега кирпичи, недавно сброшенные с автомашины. Стёпы и на дворе не было...

Наташа доела компот, усиленно звякая ложкой о стакан, зная, что если бабушка и сделает замечание, то она, Наташа, легко ответит ей. Но озабоченная и встревоженная бабушка ничего не сказала Наташе, и та, вставая со стула» тихо проговорила вместе с громким «спасибо»:

— Вот ваш Стёпа.

— Наташа! — строго сказала бабушка,

— А я ничего, — ответила Наташа. Она облизала губы и вышла на площадку. «Где же всё-таки этот Стёпа?»

Рассеянно глядя на поднимавшийся с тихим сухим треском лифт, Наташа заметила в нём светло-русую голову, выглядывавшую из-за чьих-то пальто. «Стёпа!»

Стремглав бросилась она наверх, желая скорее проверить себя. Наташа была уже на площадке пятого этажа, когда лифт спускался вниз. В кабине был Стёпа. Один.

«Вот ты где! — подумала Наташа и побежала вниз, перепрыгивая через одну-две ступеньки. — Вот ты где!»

В лифт входили люди, поэтому Наташа застала его, но войти в него не успела. На её глазах захлопнулась дверца, и кабина поплыла вверх. Наташа сложила на груди руки, как это делала бабушка, когда заставала Наташу за неподобающим для неё за-

пятием. Бабушка в таких случаях молча на неё смотрела, всем видом как бы желая сказать: «Хороша, нечего сказать! Посмотрю я, что ты сейчас будешь делать!»

Наташа дождалась, когда лифт снова опустится, и, едва он, останавливаясь, мягко подпрыгнул на тросе, вошла в кабину.

— Катаешься? — спросила Наташа Стёпу.

— Ага, — спокойно ответил Стёпа.

У Наташи зачесались руки.

— Во-первых, — запинаясь от нетерпения, быстро заговорила она, — во-первых, «ага» не говорят, а говорят «да», а во-вторых, в доме с ног сбились, тебя ищут. Тётя Вера к управдому звонит.

Стёпа покраснел и полуоткрыл рот. Действительно, он сделал что-то не так...

— А-а, — с укором сказала Наташа. Она метнулась на лестницу, потом вернулась в лифт — так будет быстрее! — и нажала кнопку своего этажа. Ей не терпелось сообщить новость, упиться своим торжеством. Стёпа был у неё в руках. Сейчас она, едва остановится лифт, выскочит из него и вбежит в коридор.

«Стёпа на лифте катается», — оповестит она на всю квартиру.

Это будет значить: вот ваш хвалёный, образцовый, непогрешимый Стёпа, которого бабушка всё время ставит ей в пример. Вот! Вот! Вот!

Лифт остановился, Наташа выбежала на площадку, но Стёпа остался в лифте. Он был расстроен, стоял и хмуро смотрел в пол. Ему было досадно, что так нескладно всё получилось...

— Нельзя кататься на лифте? Ага? — спросил ои Наташу.

— Подниматься можно, а катаются на троллейбу-

се или метро, — сухо ответила Наташа. — Выходи, выходи, может быть, кому лифт нужен.

Стёпа вышел. Наташа захлопнула дверцу.

— На лодке ещё можно кататься, — сказал он.

— А ты катался на лодке? — спросила Наташа.,

— Ну а как же? — удивился Стёпа. — Весной у нас в школу иной раз по дороге не дойдёшь, на лодке добираюсь.

— В школу на лодке? — изумилась Наташа и засмеялась. — Вот это здорово! А я вообще на лодке не каталась. А хорошо на лодке?

— Хорошо, — ответил Стёпа и добавил: — Когда днище не худое...

— А что такое днище?

— Днище... Ну, днище... Дно.

— А-а, — поняла Наташа. — Дно... А ты катался на худой лодке?

— Маленько пришлось...

— Почему «маленько»?

— Тонуть стала, — просто ответил Стёпа.

— Как — тонуть? — с испугом спросила Наташа. — Просто-таки тонуть? С тобой?

— Ну, а как же? Со мной.

— Это ж можно было помереть совсем!

— Можно, но вот не помер, но болел. Я за корягу схватился...

— А что такое коряга? А на какой реке это было? Чем ты болел?

— На Ангаре, однако... А коряга...

Но Стёпа не успел ответить. Дверь открылась, в проёме стояли тётя Вера и бабушка.

Пока растерявшиеся от неожиданности взрослые приходили в себя, Наташа взяла Стёпу за руку и мягко сказала, переступая порог:

— Он на лифте катался... Мы вместе катались...

Там, где он живёт, нет ведь таких высоких домов... Там маленькие дома...

— Стёпа! — только теперь выкрикнула тётя Вера, хватаясь за сердце. Она увела его к себе и, посадив на колени, обняла. — Боже мой... Что могло быть! Наташенька, спасибо тебе, родная...

Наташа стояла рядом с бабушкой и молча кивала головой, давая знать, что принимает благодарность.

Когда все успокоились, Стёпа достал из шкафа мешочек с кедровыми орехами и подошёл к Наташе.

— Вот, привезли маленько... — сказал он, смуща-ясь. — Сам собирал, однако... Бери.

— Спасибо, Стёпа, — ответила Наташа и увела его к себе, чтобы послушать, как он тонул в реке Ангаре.

РУБАШКА В ПОЛОСОЧКУ

Павел Григорьевич Кузьмин возвращается с прогулки, вешает шляпу, поправляет её и, сев за стол, зовёт:

— Игорёк!

Его внук Игорь, который смотрел в соседней комнате телевизор, входит и жмурится от яркого света.

— Что показывают, Игорёк? — спрашивает Павел Григорьевич, откашливаясь.

— «Танцующий пират», дедушка.

— «Танцующий»... Хочешь посмотреть танцующего или можешь мне помочь?

— Могу... — нетвёрдо говорит внук.

— Ну хорошо, иди смотри, а когда кончишь — займёмся. Бумагу только приготовь.

Через полчаса Игорёк освобождается. Когда он входит в столовую, дедушка уже сидит за столом и перебирает пожелтевшие от времени, истёртые на сгибах листки, кое-где подклеенные папиросной бумагой.

— Пиши, — говорит Павел Григорьевич, — только без помарок и поаккуратней.

— А ты, дедушка? — спрашивает Игорёк, которому совсем не хочется заниматься писаниной.

— Руки дрожат...

Дедушке идёт восьмой десяток. У него давно дрожат руки, и ходит он мелкими шажками, но, видно, теперь ему стало ещё хуже. Жалко дедушку...

Родители любят Игорька, но как-то получается так, что они часто забывают о нём. Дедушка всегда помнит...

— Таня, — обращался Павел Григорьевич к матери Игорька, своей дочери, — ботинки у Игоря того... Чинить надо.

— Уже?! Просто не напасёшься! Пусть поносит жёлтые, а эти Ксюша снесёт в ремонт... Ксюша! Ксюша!

— Подожди звать Ксюшу. Жёлтые я давно в мастерскую сдал. Ему нужно купить новые.

Игорьку покупали новые ботинки.

Когда сын в чём-то оказывался виноватым, родители принимались его воспитывать с такой энергией и так поспешно, что становилось ясно — до этого печального случая они были не очень внимательны к нему.

— Игорь, ты не пойдёшь в кино! — объявляла мать. — Не будешь смотреть телевизор!

— Ни на какую экскурсию мы тебя не возьмём!—

отменял отец своё прежнее решение отправиться с Игорем на лодке по Клязьме. — Велосипед не купим! Покажи-ка мне дневник, все отметки. Там у тебя двойка была. За что? Когда получил?

Дедушка давал родителям возможность выговориться, потом находил предлог, приглашал мать Игоря и его отца к себе в комнату. Через полчаса они возвращались, не глядя друг на друга. Походив вокруг Игоря, кто-нибудь из них произносил:

— Чтоб это было в последний раз, Игорь! В последний!

Они уходили, и Игорёк оставался один со своими мыслями. Нет, дедушка не появлялся и не утешал его. Но Игорёк знал, что он за него, думает о нём, любит больше всех и не показывается сейчас потому, что хочет оставить внука одного.

Пройдёт день, другой, третий, и где-нибудь на прогулке дедушка скажет:

— Нехорошо это ты, Игорь, сделал. Не по-человечески.

И всё...

До чего было страшно потерять доверие и любовь такого человека!

А просьбу дедушки надо выполнить как можно лучше.

...Игорёк берёт ручку, макает её в чернильницу и ждёт, что скажет дедушка.

Павел Григорьевич, назвав город, диктует:

— «Областному комитету Коммунистической партии Советского Союза. Дорогие товарищи!» Это с новой строчки, а в конце знак восклицания. «Дорогие товарищи!» Написал?

— Сейчас... Написал... — отзывается Игорёк.

— Дальше. «В сентябре этого года исполняется пятьдесят лет со дня организации в нашем городе

большевистской организации...» Нет, так напиши: «создания организации»...

Дедушка, а зачем это писать?— спрашивает

Игорёк. — Они же сами знают.

— Не уверен... Город горел и в гражданскую, и теперь, в отечественную. Документов может и не быть. А из людей, которые тогда рабочий класс сплачивали, я один остался. Кто погиб, кто поумирал... Годы! Если знают — за напоминание не обидятся, не знают — поблагодарят. Пиши.

Игорёк пишет. Но вдруг, осознав важность поручения, поднимается и, сев поудобнее, поправляет закатанные рукава рубашки, снимает с пера соринку и пишет, тщательно выводя буквы.

Дедушка диктует, как и когда в городе зародилась большевистская организация и кто был первыми её членами, напоминает годы важнейших событий из её истории: стачек, забастовок, вооружённых восстаний, арестов и ссылок её активных деятелей...

Игорёк пишет и мысленно слышит звон цепей, в которые заковали арестованных большевиков, треск ружей и пистолетов восставшего пролетариата, во время баррикадных боёв сражавшегося с царскими войсками, пение «Смело, товарищи, в ногу» и «Интернационала» на грандиозных демонстрациях рабочих заводов и фабрик...

Слышит он сухой треск выстрелов, цокот подков по булыжнику мостовой: это полицейские — пешие и конные — разгоняют демонстрантов. Чудятся ему шпики в чёрных очках и с поднятыми воротниками. Шпики выныривают из подворотен, из подъездов и выслеживают революционеров... Рабочие в тёмном углу цеха открывают какой-то ящик и достают оттуда оружие — пистолеты и бомбы... Видит он сибирские снега и как по этим снегам бежит человек. За челове-

ком погоня — полицеиские, жандармы, шпионы, но никто из них не может догнать революционера: местное население прячет его в сарае, закапывает в сено. Так и сбежал большевик из ссылки...

Это были люди, перед которыми нужно снимать шапку, и один из них — его дедушка. Вот он сидит против него — голову подпер рукой, задумался, и всё, что было много лет назад, вновь, наверное, проходит перед его глазами...

— Кончил? — спрашивает Павел Григорьевич, поднимая голову.

— Кончил, дедушка.

— Половина одиннадцатого, — говорит Павел Григорьевич, посмотрев на свои серебряные часы с крышкой. — Засиделись, однако... Ложись спать, Игорёк. Я тоже устал. Дашь мне прочитать завтра, после школы.

— Хорошо, дедушка, — отвечает Игорёк, но даже и не думает вставать. — А пулемёт у вас был, дедушка?— неожиданно спрашивает он.

— Пулемёт? Нет, пулемёта не было.

— Дедушка, а ты часто стрелял?

— Пришлось... Отстреливался от погони.

— Ушёл, дедушка?

— Ушёл.

— А когда же тебя схватили, что ты в ссылке сидел?

— Это после, Игорёк. Года два спустя.

— Дедушка, ты рассказывал — прокламации вы расклеивали, а на чём их печатали?

— На гектографе. Теперь их, кажется, уже нету.

— А кто-нибудь с прокламацией попался, так чтобы его посадили в тюрьму?

— Товарищ мой попался, Гребнев Егор Семёнович, и в тюрьме за это сидел.

— А сколько он сидел, дедушка?

- Не помню, Игорёк. Года два или три... Иди-иди спать, внучек...

— Я сейчас... Года два или три... — Игорёк задумывается. — Дедушка, а у вас были предатели?

— Предатели были... — вздохнув, отвечает Павел Григорьевич.

— Дедушка, а почему бабушка так рано умерла?

— Нелегко ей было со мной...

— Она переживала, да?

— Конечно, Игорёк. И очень переживала...

— Дедушка, ты говорил — в пятом году тоже боролся. А на баррикадах был?

— Ну а как же?

— И стрелял?

— И я стрелял, и в меня стреляли.

— Как всего много с тобой случалось! — с завистью говорит Игорёк, — Я вот в семь раз тебя моложе, а со мной случалось не в семь, а в сто... нет! — в тысячу раз меньше. Гриппом болел... Книги для деревни собирал... Стенгазету выпускаю... Коленку ещё разбил... А больше... больше ничего со мной не случалось.

Павел Григорьевич протягивает трясущуюся руку и гладит светлые волосы Игорька.

— Вот и хорошо, что не случалось плохого. Мне бы тогда обидно было, Игорёк.

— За что ты тогда боролся, да?—догадывается Игорёк. — А это верно. Было б обидно,

— Я вот помню такой случай... — начинает Павел Григорьевич.

Он рассказывает о тяжёлых годах преследований и разброда в партийных рядах, когда изменяли, казалось бы, убеждённые люди, а ядро ленинцев продолжало бороться, веря в будущее...,

в прихожей звонит звонок. Это вернулись из гостей папа и мама Игорька. Сейчас начнутся всякие разговоры: и почему не спишь, и сделал ли уроки, будут передавать приветы — испортят разговор.

— Дедушка, пойдём ко мне, — продолжает Игорёк и, осторожно ступая, уводит Павла Григорьевича в свою маленькую комнату.

Здесь Игорёк быстро раздевается и ложится под одеяло, а дедушка садится рядом, у постели. Они слышат, как входят Михаил Павлович и Ольга Васильевна, как шлёпает туфлями домработница Ксюша. Слышат, как Михаил Павлович подходит к двери в комнату Игорька, тихо спрашивает:

— Игорёк, спишь?

Игорёк дотрагивается до руки дедушки: молчи! Отец отходит от двери, и разговор продолжается. Павла Григорьевича уже не остановить. Горит маленькая лампочка на тумбочке, скрадывая углы комнаты, блестят глаза внука, который лежит на боку и, подперев голову рукой, внимательно и жадно слушает...

Павел Григорьевич прощается с внуком в первом часу. Все уже улеглись, и дедушка идёт к себе. Он не может сразу заснуть. Не спит и Игорёк, у которого перед глазами стоят картины прошлого, знакомого ему лишь по кпно. Потом засыпает и Игорёк, не спит, ворочается один только дедушка.

Утром Игорька будят. Он умывается, завтракает и между делом просматривает записанное вчера под диктовку дедушки. Взгляд мальчика вдруг останавливается, а рука с ложкой в яичном желтке так и повисает в воздухе. У него написано: «большевицкая организация», «Егор Семёновеч», «кружек, зародив-

шейся», «прокломация», «растрелл» и тому подобное. Игорёк чувствует, что он наврал, «наковырял», как говорят в школе, ошибок, но не знает, как нужно написать правильно. Первое, что ему приходит в голову, — записанное дать подправить кому-нибудь в школе, а потом заново переписать начисто. Так он и решает, на ходу собирая учебники и тетрадки.

На улице его обдаёт шумом и солнцем.

Апрель... Ещё кое-где лежат, как серые заплаты на чёрной земле, пласты грязного снега, яркое солнце слепит глаза, звенит трамвай, гудят машины. На углу переулка он встречается с Мишкой Костюковым — футболистом и рыболовом. Игорёк забывает о своём огорчении и заботе. Мишка зовёт его на рыбалку, в магазин, где продают специальную наживку, на которую рыба так и прёт, так и прёт...

Во время урока Игорёк вынимает письмо дедушки н думает, к кому обратиться за помощью. К отличнику Иванникову? Он, конечно, выправит все ошибки. Но ему надо всё объяснять: дедушка — революционер, исполняется дата, надо напомнить... А потом, когда Борька Иванников всё узнает, он скажет: «Эх, ты! Дедушка в ссылке был, ему расстрел грозил, а ты даже слова этого не можешь написать правильно! Внук!»

Стыдно... Может быть, к учителю? Но учитель повторит то, что сказал бы и Борька Иванников, да ещё добавит: «Эх, Игорь, вот видишь, как нехоропю отставать по русскому языку!» Пойти к пионервожатому? Тоже пристыдит, любит читать мораль... К школьному сторожу? Ну, сторож тоже грамотей вроде него...

В юридическую консультацию? Игорёк думает. Он слыхал, что туда ходят правильно составлять важные бумаги, но, видно, его просьбу если и уважат, то не

без того, чтобы высмеять... К отцу или матери? У-у, тут только дай повод, только дай зацепку, разговор будет на час. «Мы тебе говорили — надо заниматься, а не смотреть телевизор, не ходить то и дело в кино... Мы тебе говорили — подтянись по русскому! По всем предметам пятёрки, почему же по русскому отстаёшь?» И опять, конечно, повторят слова, которые сказал бы Борька Иванников.

Игорёк скисает. Остаётся еихё одна перемена и один урок, но он ничего не придумал и, кажется ему, ничего уже не придумает. К кому ни обратись — все его будут стыдить. Все будут повторять слова, которые сказал бы ему Борька Иванников. Нет ни одного человека, который мог бы выручить его и ни в чём не упрекнуть.

Впрочем... Игорёк улыбается и даже подскакивает на месте. Он нашёл выход. Сам себе он кажется умным и сильным человеком, способным преодолеть любые препятствия, как бы они ни были трудны.

На переменке, когда ребята высыпали во двор греться на солнце и играть, Игорьку не до игр, он ходит от одного к другому и, как бы невзначай, спрашивает:

— Юрка, послушай, как пишется «прокламация»? «Пра» или «про»?

Юрка отвечает.

— А-а! Так! Галя, «растрел» — два «с» или два «л»?

— Какой «расстрел»?

— Иу, слово «расстрел»?

— С двумя «с».

— Так, хорошо.

Дела идут блестяще. От каждого по словечку — и у Игоря грамотно написанное письмо. И никто не догадается, в чём дело.

— А «зародившийся»?

— Что «зародившийся»? — не понимает Галя.

— Ну, кружок!

- Кружок? А про что ты это пишешь? Зачем? Ребята! Игорь статью в газету пишет про наш драмкружок! Что он зародился, а потом распался!

— Да ничего я не пишу! — Игорёк прячет свой листок и убегает.

Больше спрашивать нельзя. Вот, может быть,, только где-нибудь в сторонке, осторожно...

Звенит звонок, Игорёк идёт в класс, садится за парту и пробует подсчитать, сколько ещё осталось сомнительных мест. Много... А сколько их он не нашёл!

Кончается урок, и все бегут домой. Игорёк медленно идёт из школы, размахивая портфелем. Что же всё-таки делать? Признаться? Ведь дедушка такой добрый, он всё поймёт... Ну, придётся, конечно, дать обещание... А может быть, позвонить по телефону?

«Справочная? Скажите, пожалуйста, как пишется слово «провокационный»? Сколько в нём «а» и «о» и где они стоят?»

«Да вы что, товарищ? Мы адреса даём, а этому в школе учат...»

Нет, так не пойдёт...

Игорёк уже возле дома. Он стоит минуту, другую... Что же делать, надо идти...

Но дедушки нет дома! Игорёк радуется.

Нет дедушки и через час, и через два. Он появляется поздно и проходит к себе уставший и грустный. Игорька он не тревожит.

«Пронесло!»

На следующий день дедушка тоже не спрашивает о письме. Почти всё время он сидит у себя в комнате, но никто этого не замечает: каждый занят своим де-

лом. Но Игорёк видит: не выходит... Что там, за этой неподвижной дверью?

— Дедушка! — крикнул Игорёк.

Не сразу открылась дверь, и в ней показался Павел Григорьевич. Он остановился в нерешительности, словно прислушиваясь.

— Дедушка! — повторил Игорёк.

Павел Григорьевич всмотрелся:

— А-а, ты здесь...

Он медленно дошёл до стола и, положив на него руку, опустился в кресло.

— Ты что, Игорёк?

Игорёк единым духом выпалил:

— Письмо переписал, но не совсем... Не совсем... Ты посмотри, а я, где неправильно, исправлю...

Павел Григорьевич вздохнул.

— Не можешь, значит? — спросил он тихо и добавил после тягостного для Игорька молчания: — Я бы прочёл и поправил, но тоже не могу.

— Почему, дедушка? Ты и не учился, а на заводе работал и в ссылке был, но пишешь лучше меня.

— Да, было... А сейчас не могу, Игорёк. С глазами у меня... Только ты молчи пока: отцу не говори, матери тоже... — С надеждой Павел Григорьевич вдруг спросил: — Ты в какой рубашке? — Он сощурил глаза и всмотрелся во внука. — В полосочку?

— Нет... — испуганно ответил Игорёк. — Нет, дедушка... В клеточку.

— Ну вот... — сказал Павел Григорьевич, вздохнув, и рука его упала со стола. — Вот...

Притихший Игорёк замер, боясь вздохнуть.

— Когда же это случилось с тобой? — спросил он наконец.

— Вчера, Игорёк... Газет не могу читать, предметы плохо различаю.

— А к доктору сходить! Игорёк.

вдруг воскликнул

Нет, Игорёк, доктор не поможет. Был. Игорёк бросился к дедушке и, обняв его, повторял, убеждая, как мог:

— В полосочку! В полосочку! В полосочку! Павел Григорьевич усадил Игорька рядом с собой

и сказал:

— Читай то, что тебя смущает, я скажу, как выправить.

— В полосочку, в полосочку! - повторял Игорёк, вытирая слёзы. — В полосочку!

ТОМКА

В двенадцать ночи, когда Шурик ещё не ложился спать, вдруг во дворе громко залаяла Томка. И тотчас же взвизгнула, словно её ударили. Шурик выскочил на террасу.

В темноте нельзя было различить даже сосен,, окружавших дом. Шурик щёлкнул выключателем. Яркий и пронзительный свет ослепил глаза.

Томки в конуре не оказалось. Около неё валялся небольшой остроугольный камень; один край его был окровавлен. К голубятне на чердаке сарая приставлена лестница, до сих пор стоявшая в другом месте. Стало ясно, что воры пытались похитить голубей. Шурик обошёл дом кругом. От террасы, где была

конура Томки, к калитке вёл след из крупных капель крови. Мальчик пальцем дотронулся до одной из них и увидел песчинки, вместе с кровью прилипшие к пальцу.

Шурик вышел на дорогу. Фонарь был разбит. В темноте мальчик потрогал землю слева: она была сухая, справа песок прилипал к руке — значит, Томка, преследуя нарушителей, побежала на Канатчико-ву улицу, оставляя на песке кровяные следы.

Было по-осеннему прохладно и сыро. Шурик в одной рубашке часто вздрагивал от неприятного ощущения сырости и ускорял шаги, думая согреться быстрой ходьбой.

Не было видно ни одного человека, все словно попрятались, и только мальчик шёл в темноте по пустынной улице.

Тихо, точно весь посёлок вымер. Кое-где в домах горели огни. Иногда из хорошо освещённых комнат доносилась музыка. Но вот опять гавкнула и зарычала Томка. Можно было подумать, что она нагнала вора и бросилась на него. Шурик побежал в ту сторону, откуда донёсся лай.

На перекрёстке двух улиц горел фонарь, и мальчик увидел низенькую фигурку бегущего человека; штанина его была разорвана, длинный клок волочился по земле.

Томка, поджав заднюю лапу, не бежала, а скорее ковыляла за неудачным похитителем.

Это был Толька Куркин. Целыми днями шлялся он по улицам, ища развлечений и добычи. Жертвами его игр становились воробьи и галки, за которыми он охотился то с рогаткой, то с камнями; попадались фонари на малолюдных улицах — при случае бил и фонари... От нечего делать поганил заборы мерзкими надписями, вывинчивал лампочки, снимал рубашки,

сушившиеся на верёвке без присмотра... Отнимал у более слабых мальчиков перочинные ножики, игрушки, которые он, подержав в руках, часто выбрасывал...

...Толька уже запыхался. Шурику слышно было, как он по-животному тяжело и в безотчётном страхе часто дышал, вернее — хрипел. Хрип прерывался судорогами рыдания, и тогда плач, похожий на взвизгивание, доносился до ушей мальчика. Это было противно.

Шурику стало жаль раненую Томку, которая не щадила самой себя. А главное — ненависть к вору и желание отомстить ему сменились отвращением и брезгливостью.

Но он всё ещё бежал. На перекрёстке Шурик оступился и попал в канаву. В правый ботинок его набралась вода, левая рука была в грязи. Шурик поднялся, снова побежал, но уже вяло и с какой-то неохотой. Хлюпала в ботинке вода, на руке, стягивая кожу, подсыхала грязь — неприятно. Но ещё более неприятно, противно было сознавать, что Толька Куркин, ученик пятого класса средней школы посёлка Ильинского, — вор, что его сейчас нужно будет то ли бить, то ли вести куда-то: так или иначе смотреть на него, дотрагиваться до его рук, которые представлялись Шурику почему-то липкими, потными, дрожащими...

Шурик читал о героях, стройках и сам хотел поехать то в Сибирь, то по Волго-Дону, посмотреть там все шлюзы, арки, водохранилища, стремился на полюс, в Антарктику...

А тут — вор с липкими руками!

И Шурик позвал:

— Томка, Томка, сюда!

Томка повернула к нему морду. Наконец Шурик догнал собаку и взял её на руки. Томка залаяла и за-

вертелась в руках, стараясь вырваться и ринуться за вором.

— Томка, Томочка, — говорил Шурик, гладя Томку по грязной и мокрой голове. — Не надо, Томочка, не надо. Лапу береги.

Собака лаяла и по-прежнему вертелась в руках. А когда Шурик сильнее прижал её к себе, она попробовала укусить его руку.

Дома мальчик перевязал Томке лапу и устроил собаку в комнате около печки. Когда он посмотрел в её преданные глаза, он не увидел в них признательности. За хороший обед, за ласку Томка, виляя хвостом, всегда благодарила его таким взглядом, от которого у мальчика радостно сжималось сердце.

Несколько дней Шурик держал Томку дома. Вскоре лапа у неё зажила, и Шурик выпустил собаку на улицу. Томка с визгом, весело помахивая хвостом, бросилась бежать и, оглядываясь на Шурика, приглашала его, как всегда, принять участие в этой игре.

Пожелтевшая трава вокруг дома расцвела пёстрыми заплатами: то опали жёлтые, багряные и оранжевые листья с груш и яблонь, с берёз и клёнов.

Голые и тонкие сучья берёз печально свисали к земле. Два-три листка, удержавшиеся на ветках, тревожно трепыхались под стремительными порывами холодного и сырого ветра. И прутики берёз простирались в воздухе, неуверенно и нервно вздрагивая.

Осень наступила.

Томка все чащё забивалась в конуру. Оттуда торчали лишь морда да лапы. Казалось, что собака спала. Но она часто открывала глаза и часто встряхивала ушами: Томка настороже. По-прежнему по утрам на участке Смирновых тявкала маленькая

смешная собачонка, по кличке Норка. И сейчас же, услышав её голос, отвечала Томка.

Неожиданно прояснилось небо, куда-то исчезли серые, давившие на землю тяжёлые тучи, точно их разогнали метлой. Выглянуло солнце. Второй день был солнечным. Казалось, что лето вернулось вновь.

Была уже выкопана картошка. В Иванькове,; в трёх километрах от посёлка, пустили гидростанцию. Шурик с ребятами бегал смотреть, как её торжественно открывали. Мать купила ему зимнее пальто. И было странно в эти ещё тёплые дни смотреть на толстое сукно, на меховой воротник и верить, что такая тяжёлая вещь скоро понадобится. В школе устроили доклад на тему «Дружба и взаимопомощь».

Как-то Шурик пришёл поздно из кино и стал раздеваться. Он услышал далёкий взвизг Томки. Продолжался он всего несколько мгновений. Мальчик решил, что ему это только показалось, и не вышел из дома.

А утром, когда Шурик направлялся в школу, он увидел, что конура была пуста. Шурик осмотрел, не сходя с террасы, сад. Томки не было.

Тогда он бросился к сараю.

В этом сарае на чердаке, под надёжной охраной замков и запоров, жили голуби. Крыша его одной своей стороной спускалась на соседний участок, заброшенный и бесхозяйственный. С неё можно было проникнуть в голубятню. Голубей там не было. Дверка была сорвана с петель и висела, криво опустившись к земле.

Под голубятней на жёлтой и оранжевой листве лежала Томка. Её белая с чёрными пятнами шерсть в одном месте была окровавлена. Кровь лежала густым слоем и на пёстрых листьях, а на красных листиках груши она была еле-еле заметна. Около Томки

валялся кирпич. Другой кирпич лежал на голубятне, про запас.

Шурик наклонился над Томкой и посмотрел ей в глаза. Они ещё, казалось, жили. Он отвернулся и смахнул рукой слезинки.

В углу участка Шурик выкопал глубокую яму и туда положил Томку. Он медленно забросал её землёй, перемешанной с красными листьями, как теперь ему казалось, окровавленными.

Слёзы капали на траву, на землю, на образовавшийся небольшой холмик.

Он знал, что в её гибели больше всего виноват он сам.

На участке Смирновых тявкнула Норка, ожидая, когда ей ответит Томка. Потом подождала минуту — наверное, поводила ушами — и тявкнула ещё раз. И не получила ответа.

Тогда она завыла жалобно и страстно.

ЛЕСНИК ИВАН И БРАТУХА

Жил в селе на берегу речки Мокряны, в старом Брянском лесу, не помню уж от кого слышал я рассказ о леснике и медведе.

Эта история удивила меня тогда, но потом я забыл о ней: слишком много других и важных событий прошло перед моими глазами. А участником некоторых мне пришлось стать самому.

Я, наверное, совсем забыл бы об этом рассказе, если бы не натолкнулся на свои старые записки.

Лесник Иван жил в избе на маленькой опушке. Как и положено, окна её выходили на свет, на лужок, а тылом она примыкала к тёмному лесу — толстым, поросшим мохом соснам.

Когда сильный ветер качал деревья, старый лесник слышал, как стволы их касались крыши и скрипели. Зимою иногда от этих ударов на крышу падал с веток сосен тяжёлый слежавшийся снег.

Изба выдерживала и натиск сосен, и обвалы снега: она была построена давно и прочно из толстых, чуть ли не аршин в поперечнике брёвен.

От избы лесника Ивана до ближайшей деревни было вёрст десять, а до ближайшего села — около пятнадцати. А другой раз, в плохую погоду или при недомогании, эти вёрсты кажутся вдвое длиннее.

Сам лесник Иван редко ходил в деревню, а ещё реже в село. Каждые полмесяца к старику наведывались его дальние родственники или знакомые, привозили сахар, хлеб, керосин, соль, табак, другие продукты и вещи.

Старик угощал дорогих гостей чаем, иногда настоящим, какой мы все пьём, иногда земляничным или брусничным, густым ароматным вареньем, маринованными грибами. Потчуя гостей, он расспрашивал о новостях, о том, как живут Киреевы, Соловьёвы, Никитины.

Гости приезжали утром, а к вечеру, чтобы засветло добраться домой, уезжали, и лесник Иван снова оставался один в большом, густом и старом лесу.

Редко кто задерживался у него. Чаще всего это бывали охотники, случайные путники, кого непогода или несчастный случай заносили в незнакомую глухомань. Однажды у лесника Ивана прожил несколько дней художник, оставивший ему на память картину, изображавшую избу и самого лесника, сидящего на скамеечке, возле крыльца. Картина эта и до сих пор висит у старика на стене, и он каждую субботу осторожно стряхивает с неё пыль.

Как-то под вечер старик возвращался с обхода.

Неподалёку от своей избы он увидел на траве большой бурый комок. Лесник Иван осторожно ступил еш.ё несколько шагов и остановился... Всяко бывало на его веку! Недобитый охотниками зверь особенно опасен, тут жди всяких неожиданностей...

На этот раз перед ним лежал медвежонок. Утром лесник Иван слышал далеко-далеко выстрелы... Этот, значит, ушёл...

Лесник Иван на всякий случай снял с плеча ружьё и подошёл ещё ближе. Глаз медвежонка следил за человеком. Лесник сделал несколько шагов в сторону — медвежонок повёл сначала глазом, а потом как, видно, ни было тяжело, повернул и морду. Живой, видит — и не рычит!

Лесник подошёл к медвежонку вплотную. Тот зарычал, но, казалось, не сердито.

Земля под правой передней лапой была залита кровью, трава поникла.

— Ну-ну, — сказал лесник. — Лежи, лежи... Что, братуха, ранили?

По-разному действует на зверей человеческий голос... Медвежонок, наверное, слышал его впервые, уши дрогнули, он перестал урчать, словно для того чтобы лучше распознать эти незнакомые звуки.

Старик присел на корточки. Он хотел осмотреть рану у медвежонка. Но боялся это делать сразу. Запах табака, пота, чужой человеческий запах ударит сейчас медвежонку в нос. Пусть сначала привыкнет...

Медвежонок действительно громко потянул носом, затрубил, ноздри его зашевелились.

— Лежи, лежи, — успокаивая, сказал лесник. — Лежи...

Потом он протянул руку и погладил медвежонка по загривку.

— О-о, братуха, жирок у тебя есть, — весело ска-

зал лесник, но пот на лбу, на висках у него выступил; вообще-то теперь, судя по всему, зверь не должен был бы бросаться, но кто его знает... Всё же сейчас можно было действовать смелее.

Лесник Иван осмотрел лапу, разложил в разные стороны слипшиеся волоски и, когда ранка открылась, стал вынимать из неё ёлочные иголки.

Медвежонок заурчал, но лапы из рук старика не выдернул, пока тот не кончил.

— Теперь лежи, — сказал лесник и пошёл к себе.

Он вернулся с тряпками и чугунком, где в подслащённой воде был накрошен хлеб. Тряпками лесник Иван забинтовал медвежонку лапу, а чугунок поставил у самой его морды.

Отойдя в сторонку, лесник закурил, радуясь сделанной работе.

Медвежонок стал принюхиваться, потом лизнул чугунок языком, чуть не опрокинув его.

— Э-э, дурень! — выругался лесник.

Снова принюхавшись, медвежонок подтянулся и полез мордой в чугунок.

— Во, во! — одобрил лесник. — Вот так, так!

Несколько раз чугунок накренялся то в одну, то

в другую сторону, грозя вывалить на траву содержимое.

— Ах, дурень! — ласково укорял медвежонка старик. — Дуралей Иванович...

Наконец всё-таки чугунок опрокинулся, но медвежонок как ни в чём не бывало вылизал и чугунок и с травы хлебный мякиш.

Так лесник кормил медвежонка два раза в день.

Как-то старик нашёл медвежонка в нескольких шагах от места, где он лежал ранее: медвежонок мог уже передвигаться, и первое, что он сделал, — выбрал траву почище.

Принося еду, старик думал, что наступит день — не сегодня, так завтра, — когда он не увидит больше своего приятеля.

Как только зверь немного оправится — непременно уйдёт к себе.

И старик, приближаясь к знакомому дубку, под которым лежал медвежонок, ещё издали всматривался: там или уже ушёл?

Однажды он не увидел его... Ушёл!

Лесник Иван знал, что так и должно быть. Люди— к людям, звери — к зверям. Но всё-таки обидно было, что медвежонок ушёл... Вот так просто, тайком, не прощаясь, взял и ушёл...

— Прощай, — сказал лесник Иван, повернувшись к чаще, куда мог уйти его приятель. — Прощай, бра-туха!

И пошёл к себе.

Вдруг кусты сбоку зашумели, белка заскакала с ветки на ветку. Старик оглянулся: медвежонок, припадая на одну ногу, спешил к нему.

Старик двинулся дальше, медвежонок шёл за ним.

Он шёл к нему жить.

В сенцах из соломы лесник Иван устроил медвежонку логово. Старик научил Братуху, как он назвал своего лесного гостя, сидеть на лавке около стола, ходить па задних лапах, есть из таза.

Пробовал лесник пилить с Братухой дрова, заготавливая их на зиму. Но Братуха так дёргал за ручку, что другом раз валились козлы, а вместе с козлами падал и сам Братуха. Научить его искусству пилки дров леснику пока не удавалось. Но перетаскивать поленья с места на место Братуха мог. Перетаскивал он и метровые, ещё не распиленные дрова.

Когда поспела малина, Братуха по утрам ходил лакомиться в малинник, неподалёку от избы лесника. Возвращался он домой и облизывался.

Лесник привык к Братухе и говорил с ним, будто тот мог всё понимать. Не всё, но кое-что Братуха понимал.

Веселее стало жить леснику Ивану...

Прошло время.

Ближе к осени сильнее стал шуметь лес. В этот день он шумел особенно беспокойно и сильно. Верхушки высоких сосен раскачивались из стороны в сторону, ходили ходуном над зелёным морем, и с них сыпались иголки, сухая кора и даже сучья.

Во второй половине дня в избу к леснику ввалились два охотника.

— Дед Иван! — крикнули они, не увидев хозяина в сенцах.

За стеной что-то рявкнуло, дверь распахнулась, но в сенцах сейчас же потемнело: почти весь проём двери загородила фигура Братухи, ходившего на задних лапах.

Охотников словно ветром выдуло из сенец. Очутившись на лужайке, они спрятались за соснами, сняли с плеч ружья и стали вести разговор, как лучше убить медведя.

Первый говорил, что лучше всего выждать, когда медведь выйдет на полянку, и дуплетом ударить по нему. Второй говорил, что лучше медведя убить в избе: подойти к ней и стрелять — либо в окно, если зверь в комнате, либо в дверь, если в сенцах.

Но подходить близко к медведю не хотелось, и решили убить его, когда тот выйдет на полянку.

Лесник Иван, уйдя в обход, всё не возвращался, и над его приятелем Братухой нависла смертельная угроза.

Дело было только за тем, чтобы медведь выполз, вышел на лужайку.

А он как раз и не выходил.

Охотники сидели и сидели, искурили уже по три цигарки, рассказали друг другу всё, что приходилось слышать о медведях, а Братуха, словно учуяв заговор против себя, не выходил из избы.

Наконец, когда и у охотников начало истощаться терпение, дверь дёрнулась, словно в неё ударили, и начала медленно отворяться.

— Ну! — сказал один из охотников. — Бьём по команде! Раз! Два!

«Три» он не произнёс: в дверной щели показался кончик скамьи, потом дверь распахнулась, и охотники увидели Братуху, который, стоя на задних лапах, нёс скамью.

Охотники переглянулись, не в силах что-либо понять. Один из них осклабился и засмеялся нервным смехом.

А Братуха выволок скамью на лужайку и сел на неё.

«Может быть, это не медведь, а дед Иван, надев медвежью шкуру, шутит с" нами», — подумали охотники.

Но Братуха, посидев несколько минут, поднялся и, переваливаясь из стороны в сторону, стал бегать вдоль избы, как и положено медведю, — на четвереньках.

Никакого сомнения не оставалось: это, конечно, медведь, но медведь необычный.

Натолкнувшись на поленницу, Братуха зарычал, а на землю с грохотом посыпались поленья, иногда задевая и его. Отбежав в сторонку, Братуха выждал время, и затем охотники увидели, как медвежонок стал сгребать поленья в кучу.

Вскоре подошёл лесник Иван и стал угош.ать охотников чаем, рассказывать им о Братухе.

К поздней осени Братуха подрос, жить и ему в сенцах и леснику Ивану с ним стало сложнее. Братуха чаще и сердитее урчал, всё чаще и чаще пропадал в лесу... «Человек—к человеку, зверь — к зверю», — вспомнил старик свои слова.

Однажды Братуха ушёл в малинник и больше уже не вернулся к леснику Ивану.

Это огорчило и обрадовало лесника. Конечно, одному будет скучнее, но медведю жить нужно там, где рождён.

— Прощай, Братуха, — сказал лесник Иван. — Прощай! Не попадайся только охотникам. А попадёшься — не забудь показать, что ты учёный: может быть, уцелеешь.

ПОЖАРЫ

Июнь и июль были жаркими и грозовыми. Дома, сараи, стога сена, высушенные за два месяца, в течение которых с неба не упало ни капли дождя, стали как порох. А грозы, проходившие как будто и стороной, с оглушительным сухим треском били с раскалённого неба ослепительными молниями, сжигая высокие деревья, сараи, стога сена, риги.

Малейшая неосторожность с огнём также приводила к пожарам.

Горели леса, горели деревни...

Приткнутые друг к другу дворы передавали огонь дальше и дальше, куда его гнал даже самый слабенький ветерок, — до конца улицы, и огонь полыхал, особенно страшный ночами, смахивая зараз полдеревни.

в августе грозы унялись, но в сентябре объявились снова.

Ребята в школе делились последними новостями, когда в класс вошла учительница Лидия Николаевна. Поздоровавшись с учениками, она недовольно и строго спросила:

— Кто побил Юру Никитенкова? Кто это сделал?

Ребята зашумели, завертелись, выискивая виноватого. Но никто не признался.

— Ну! — повторила Лидия Николаевна.

— Признавайся, кто побил! — поддержали её.

— Будь смелым!

Но и сейчас никто не отозвался.

— Лидия Николаевна, — сказала Валя, чернявая девочка с первой парты, считавшаяся лучшей ученицей, — может быть, это не из нашего класса?

— Из вашего класса! Двое пятиклассников против одного четырёхклассника! Храбрецы!

В классе зашумели сильнее:

— Признавайся, кто побил!

— Подлюги, признавайтесь!

И теперь никто не признался. Класс не знал, кто побил Юрку, но учительница знала.

Рано утром Лидия Николаевна купалась в речке— с купанья она начинала свой день — и вдруг из-за кустов услышала голоса:

«А ну, мальчик с пальчик, давай сюда яблоки!»

«Не дам!»

«А может быть, подумаешь своими мозгами, если они у тебя есть, и отдашь?»

«Не отдам!»

«Лёшка, прибавь ему соображения!»

Лидия Николаевна быстро вышла из воды, вытерлась и стала одеваться. Когда она подошла к кустам,

за ними никого уже не было. Густая высокая трава примята так, словно по ней катались. По дороге к селу шли Лёшка и Митя, грызя яблоки, а обиженный, с листьями и травинками в волосах Юра, в рубашке с оторванным рукавом, стоял сбоку у липы и часто и тяжело дышал, вытирая сухие глаза рукой, и с ненавистью смотрел на своих обидчиков.

— Это они тебя? — спросила Лидия Николаевна.

— Нет...

— А кто же?

— Никто...

— Ну хорошо, если так. Купаться шёл?

— Ага...

...Сейчас Лёшка и Митя сидели за партами и с преувеличенно невинным видом смотрели на ребят, на неё, Лидию Николаевну, на портреты Пушкина и Толстого, на берёзы, видные из окна, — на весь мир.

«Когда же их совесть заговорит? — думала учительница. — Не только я — весь класс спрашивал... Или у них нет её?»

Лидия Николаевна могла сказать, что она знает всё, но не хотелось уличать двух неплохих учеников в молчаливой рабской лжи, и было интересно, просто необходимо узнать — неужели у них самих не хватит сил и мужества признаться в бесславном поступке?

Дни шли... После большой грозы ночью в середине сентября никаких происшествий не случилось. Лидия Николаевна внимательно следила за двумя учениками, иногда беседовала с ними, подводя разговор к темам честности и мужества, но они, казалось, и не думали признаваться, не испытывая, видимо, ни малейшего угрызения совести. Какое там!

с каждым днём, узнавала Лидия Николаевна, Лёшка и Митя опускались всё ниже... Кино показывали на площади под открытым небом. На сеанс не стоило большого труда проникнуть «зайцем», и когда киномеханик спросил: «Нет ли здесь безбилетных?»— ребята промолчали,

И, наконец, настал такой момент, когда они стали лгать прямо в лицо.

Однажды сторож колхозного сада встретил Лидию Николаевну в лавке сельпо и, поздоровавшись, сказал:

— Твои-то, Лидия Николаевна... отличились!

— Кто, Петрович? — спросила учительница, смутно догадываясь, не пойдёт ли речь о тех, о ком она не один день думала.

— Кто? Да Лёшка с Митькой...

И сторож рассказал вот что.

Яблоки в саду были уже сняты, остались висеть только плоды антоновки каменной да бабушкиных. Эти зимние сорта лучше всего было выдержать чуть ли не до поздней осени. Потом их снимали, сносили в амбар и к зиме они доходили — вкусные, сочные яблоки, которые свободно можно было хранить до весны. Сторож стал реже заглядывать в сад, по нескольку часов занимаясь в столярной мастерской. Именно в это время ребята и повадились в сад. Чувствовали они себя там довольно безопасно, срывали яблоки с разбором, за этим занятием их и застал неожиданно появившийся Петрович.

— А может быть, это были не они? Вы точно знаете? — спросила Лидия Петровна.

— Да ведь я без очков всё вижу, — сказал сторож, хмуро улыбаясь.

Лидия Николаевна пришла домой, поужинала, стала читать и никак не могла успокоиться.

Она встала, надела тёплую куртку и вышла на улицу. Было темно и прохладно.

Засунув руки в карманы куртки, Лидия Николаевна незаметно для самой себя всё ускоряла и ускоряла шаг. Ей было немного страшно и неприятно.

Лидия Николаевна совсем молоденькая, и дома её просто зовут Лидой. Она тщательно скрывает от окружающих, особенно от ребят, что её очень легко рассмешить. Тот, кто знает эту слабость учительницы, чтобы добиться своего, может показать лишь палец или забавно скривить лицо. Смеётся она звонким раскатистым смехом, и её мать, известная в округе врач и член партийного бюро колхоза, тогда спрашивает:

— Неужели ты и в школе так себя ведёшь? Удивительно, как тебя слушаются ученики! Да и слушаются ли?

— Слушаются! — упрямо отвечает Лида.

— Случается, значит?

— Случается. А смеяться по пустякам я себе не позволяю.

— Как же умудряешься?

— А другой раз и ущипнёшь себя. Думаешь, легко? — Лида приподнимает юбку и показывает синеватые пятна на ноге, след пальцев.

— Да-а, — произносит сочувственно мать. — Боюсь, придётся тебе свинцовые примочки делать.

Луна не показывалась. Впрочем, ей, кажется, и не положено быть в это время. Дом Мити стоял в самом конце села, недалеко от реки. Глухое, тёмное место... А дом Лёшки — ещё дальше: рядом с кузницей, за рекой. Лидия Николаевна шла быстро, держа руки, крепко сжатые в кулаки, в карманах куртки. Делала она это так, на всякий случай.

Мити дома не оказалось. А когда Лидия Николаевна спросила: «Где же он?» — мать ответила:

— Кто его знает... Пропадает где-то вечерами...

Мать явно обрадовалась учительнице. Несмотря

на поздний час, она зазвала её в дом и, как ни просила Лидия Николаевна не делать этого, стала разогревать самовар, достала варенье, хлеб, ветчину, маринованные грибы.

— Ты не замечала, Лидия Николаевна, Митя-то мой младшенький?..

— Что, тётя Настя?

— Не замечала? Вроде как... вроде как другим стал... Чужим... — в раздумье, пытаясь определить беду поточнее, сказала тётя Настя. — Говорить дома не хочет. Грубит другой раз... Невесёлый, будто случилось что. Не знаешь, что за беда-то? Я уж хотела к тебе сама идти... Да вроде как и неудобно: у тебя их сколько, у меня всего четверо...

Лидия Николаевна подумала, что надо как-то кончать с Митей и Лёшей. Не может быть, чтобы в их душах ничего не было!

— Что за беда? Не знаю, тётя Настя, — ответила Лидия Николаевна. — Разберёмся, поправим...

Когда Лидия Николаевна вышла из дома, она встретила Митю. Его лицо трудно было рассмотреть в темноте. Но вдруг учительнице почему-то показалось, что, наверное, этот мальчик чувствует себя несчастным, что ему плохо и она обязана помочь ему...

Слыша, как часто и сильно колотится её сердце, Лидия Николаевна сделала несколько шагов навстречу Мите и положила руку ему на плечо.

— Митя, — сказала учительница. — Это я...

— Вижу... — ответил он, и что-то в голосе его обрадовало Лидию Николаевну. Может быть, уже наступил момент, которого она так долго ждала?

— Митя, — спросила Лидия Николаевна ласково, — Петрович жаловался, что из сада ученики воруют яблоки... Ты не знаешь, кто это может быть?

— Я? Откуда? Откуда я хмсту знать? — открыто смотря в глаза, ответил Митя.

И голос его был твёрды^, интонация очень нрав-дивой, ему можно было поверить.

С тоской смотрела Лидия Николаевна, как сужался мир этих двух, как становились они грубее.

Однажды Лидия Николаевна взволнованно, звонким голосом читала в классе Пушкина и вдруг остановилась. Её словно дёрнули за руку. Звучные, чёткие стихи зримо рисовали перед взорами ребят картины много раз виденного, но до этого не такого прекрасного, как сейчас.

«А они... Им доступно это?» — подумала Лидия Николаевна.

Она взглянула на Митю и Лёшу. Подперев голову руками, склонив её набок, Митя смотрел куда-то в угол, что-то медленно жуя. Лёша, полураскрыв рот,, делал вид, что слушает учительницу, но в глазах его не было ничего...

Лидия Николаевна вздохнула. «Так!» Но и сейчас ей не хотелось уличать ребят во лжи. «Не может быть, чтобы у них не было сил признаться самим! Не может!»

Когда нужно было ехать в город за учебными пособиями, Лидия Николаевна решила взять ребят с собой. До города двадцать пять километров по большаку. Если выехать рано утром, сделав все дела, которых у Лидии Николаевны было много, вернуться можно только поздно ночью. Дорога туда, дорога обратно, да ещё ночью по глухому лесу, поручение, ко-

торое она ребятам даст, сознание ответственности, необходимость целый день быть вместе, наконец — не поможет ли им всё это?

Лидия Николаевна очень рассчитывала на поездку, но её неожиданно отложили: не оказалось свободной лошади, а на днях должны были в город посылать трёхтонку, заодно можно привезти и учебные пособия. Жаль! Ничего другого, что могло помочь ребятам, Лидия Николаевна пока не знала.

Вечером в школе Лидия Николаевна проводила репетицию пьесы «Бедность не порок». На неё пригласила она и Митю с Лёшей. Был только седьмой час вечера, но уже стемнело и в классе зажгли лампу. Юрка репетировал роль Мити.

— Я-с... я-с, Пелагея Егоровна, за всю вашу ласку и за все ваши снисхождения, — чуть не плача говорил он, — может быть, и ис стою... как вы по сиротству моему меня не оставляли и вместо матери...

— Сильнее жалобься! Сильнее! —подал голос подлинный Митя. — Поплачь!

— Лук к глазам поднеси, — добавил Лёша. — Или, хочешь, мы слёзы выжмем. Мы это быстро!

Лидия Николаевна резко повернулась к ребятам и долгое время ничего не могла сказать. Открытое издевательство, наглость возмутили её.

— Уйдите, — приказала она. — Я зря пригласила вас. Уйдите сейчас же!

Ребята зашмыгали носами, стараясь привлечь к себе внимание товарищей, и подчёркнуто медленно, сунув руки в карманы, пошли к выходу.

Лидия Николаевна подумала, что зря она надеялась на этих учеников, потерявших стыд и совесть. Долго она не могла вернуться к пьесе...

— Лидия Николаевна... Лидия Николаевна... — напрасно взывала к ней Валя, исполнявшая обязанности суфлёра. — Будем продолжать? Лидия Николаевна...

— Давайте продолжать, — наконец ответила Лидия Николаевна.

И только Гордей Торцов произнёс два слова, как ударили в колокол: дон-н... Потом второй удар, третий, четвёртый — всё чаще и чаще. Тревожный набат загудел над селом и соседними деревнями.

Все выбежали из школы.

Кто-то наступил учительнице на ногу, кто-то толкнул Валю — никто не обратил на это внимания.

В густой темноте над лесом бурлила красная лава, красные искры улетали в чёрное небо и гасли.

— Верхние Лазенки, — сказал кто-то из взрослых.

— Нижние, — сказал другой.

— Нижние правее!

— Правее Барсуки!

Начался обычный спор.

С грохотом проехала пожарная машина. За ней бежали люди. Лидия Николаевна побежала тоже.

Горели Верхние Лазенки. Ветерок тянул с юга, вдоль улицы, где друг против друга стояли добротные, просторные дома — двор за двором, впритык.

Лидия Николаевна прибежала в момент, когда уже горел третий дом и занимался четвёртый. Его усиленно поливали водой, баграми рушили сарай, крышу хлева... Соседи выносили вещи... Всё смешалось в криках, шуме, плаче, треске сухого дерева и рёве огня. Пожалуй, самым сильным был, действительно, рёв пламени, пожиравшего дома, сараи, хлевы, аыбары.

Лидия Николаевна, которая никак не могла найти себе дела, как, впрочем, и многие другие, видела мель^ кавших то тут, то там своих учеников.

Когда кто-то крикнул: «Сено! Сено разбирай!» — Лидия Николаевна вместе с другими бросилась к сараю и, схватив охапку сена, побежала прочь.

Искры и маленькие головешки уже долетали до его крыши.

— Быстрее! Быстрее!

Стенка сарая потрескивала от наступавшего на него жара. Люди граблями, вилами, руками растаскивали сено. Рядом с собой учительница увидела Лёшу, потом Митю. Но они не заметили её: быстро орудуя один граблями, другой вилами, ребята загребали вороха свежего, ещё не слежавшегося сена и подавали его женщинам и ребятам, относившим в сторону.

Хотя на пожаре, как всегда, царили бестолочь и неразбериха, из-за которых по-настоящему использовались усилия, пожалуй, лишь пятой части прибежавших сюда, но это было ясно большинству: сено нужно выкинуть из сарая!

Если бы занялся сарай — соседнего егорьевского дома не отстоять. Сарай с набитым в нём сухим сеном горел бы долго, жарко, и сколько бы пожарники ни поливали новенький с резными наличниками дом Павла Афанасьевича Егорьева — в этом поединке победителем оказалось бы пламя, щедро подкармливаемое большими запасами сена. А загорись дом Егорьева, огонь пошёл бы гулять дальше — по домам Белкина, Рябушкина, Дармодёхина, Ба-лакина...

Истошным громким голосом кричала старуха Давыдова:

— Помогите же! Помогите! Сюда все! Сюда! Люди вы или не люди?!

— Расшвыривай сено! — кричал однорукий председатель сельсовета Ерёмушкин. — Сено расшвыривай! — и толкал кого ни попало от дома Давыдовой к сараю.

— Ой, люди, люди! — причитая, металась от человека к человеку Давыдова. — Да помогите же!

— Растаскивай сено! — кричал Ерёмушкин. — Сено! — и то одного, то другого, направляя, толкал к сараю.

Выход был один: не распылять силы, а сосредоточить их на сарае. Дом Давыдовых спасти, пожалуй, уже было нельзя, так же как и дом Плотниковых. Вещи вынесут, а сами дома сейчас можно было только рушить, а не спасать. Они отданы были огню, чтобы выиграть время.

— Растаскивай сено! Сено! — кричал Ерёмушкин, размахивая левой рукой, и упорно продолжал гнать всех к сараю. Потом он и сам побежал к нему.

Крыша сарая трещала от жара. Пламя гудело. Стоголосый крик не мог бы заглушить этого страшного, ни на что не похожего гудения. Так может гудеть только пожар, когда горят на ветру хорошо высушенные за лето дома из смолистых брёвен.

Работавшие под самой крышей два дюжих и высоких парня изнывали от жары. Они отваливали вниз огромные охапки сена, где его подхватывали десятки рук и, быстро уносили подальше от огня.

— Быстрее! Быстрее! — закричал парням прибежавший Ерёмушкин. — Не вынесем сена — зря отдали дома! Нажимай, Андрей! Колька!

И вдруг Колька, занёсший вилы, пошатнулся и скатился вниз. Ерёмушкин рявкнул в досаде и полез наверх, цепляясь одной рукой за стену.

— Смените Андрея! — сказал он, беря вилы, которые кто-то подал ему. — Ну кто?

Митя взглянул на Лёшу, и оба разом взбежали наверх.

— Мы — маленькие, — сказал Лёша Ерёмушки-ну. — Мы головой до жары не достанем...

Им подали вилы, и Андрей соскочил вниз, весь потный, видя перед собою огненные круги. Кровь стучала в висках.

Одной рукой Ерёмушкин работал споро: привык.. Он то и дело посматривал на ребят. Те, пыхтя, с размаху вонзали вилы в сено, как будто во врага, и сваливали его вниз.

— Чьи будете? — спросил Ерёмушкин.

Ребята назвали себя.

— А-а, — удовлетворённо протянул Ерёмушкин и посмотрел на них признательно.

Минуты через три он приложил вилы к стене, чтобы вытереть рукавом пот. Уж только ли для этого он и прерывал работу? Ребята слышали, как тяжело и часто дышал Иван Никитич.

Минут через пять кузнец Афоня сменил Ерёмушкин а:

— Иди, иди руководи, Иван Никитич. Управимся!

А ребята работали. Гордость собой, своим поступком прибавляла им сил.

Они казались себе то трактористами, отрезающими хлеба от огня, то солдатами, борющимися с океаном, голодом и жаждой, теми самыми, которые сумели выстоять целых сорок девять дней, то даже космонавтами в тяжёлый момент полёта, когда ракете угрожает столкновение с кометой...

Их всё-таки сменили, но чувство своей силы, своей красоты, приобщённости к большому, важному делу не покидало их.

Сено вынесли, сарай порушили, и пламя от дома Давыдовой не могло дотянуться до егорьевского

дома. И когда Лёша и Митя увидели напрасные усилия огня, они улыбнулись.

Только к утру погасили пожар. Деревню отстояли, но четыре двора сгорели дотла. Пахло мокрой золой, кое-где ещё дымились головешки, тревожно мычали коровы. Уставшие люди не сразу расходились по своим деревням: оглядывали Верхние Лазенки, которые остались на земле. Всё-таки остались! Не отдали их огню!

Постояла и Лидия Николаевна, посмотрела на деревню. Домой она шла молча, молча шли и ученики, и взрослые. Уже не было сил разговаривать. Еле двигали ногами.

Лидия Николаевна отстала, думая о том, как хорошо сейчас броситься в постель. И вдруг ей показалось, что впереди, на повороте, кто-то поджидает её. Она подошла ближе. Митя и Лёша, серые от гари, в ссадинах на лицах, в рваных рубашках, ждали её.

— Лидия Николаевна, — тихо, хриплым, видно, от крика на пожаре, голосом сказал Митя, — а это ведь мы тогда Юрку...

— И больше — всё! — добавил Лёша.

Лидия Николаевна улыбнулась и кивнула головой: верю!

ГЛАВА СЕМЬИ

Только что хрипло пропел гудок. Ещё не перестал дрожать воздух; ещё звенело в ушах.

В аллее, где висели портреты знатных людей завода, из группы рабочих отделился невысокого роста паренёк. На его чёрном замасленном пиджаке и штанах выделялись матовые пятна. На голове у него была кепка с захватанным пальцами козырьком. Кепка сидела лихо и молодцевато.

Паренёк подошёл к своему портрету и поправил чуть сбившийся в сторону позолоченный багет с вытисненными на нём листочками.

— Непорядок, а? — спросил усатый мастер, кивнув пареньку.

— А то разве порядок? — ответил тот. — Вывесили, так пусть висит как следует.

Паренёк слегка покраснел и от смущения потянул носом: всё-таки неудобно, что его увидели за таким делом.

— Нравится!—заметил всё тот же усатый мастер и рассмеялся.

— Делом заслужил, Пётр Андреевич, — ответил мастеру рабочий в синей спецовке. И, обращаясь к пареньку, добавил: — Не смущайся, Виктор.

Тот улыбнулся и зашагал рядом с мастером.

Вдоль дороги тянулся забор с разноцветными афишами. Мелькали слова «Концерт», «Зоя», «Беспокойное хозяйство». В сквере слева виднелись ямы бомбоубежищ, поросшие буйной травой. Некоторые были засыпаны и превращены в клумбы, где пестрели яркие маки.

Недалеко от бараков — приземистых серых строений — и домика, где Виктор жил, ребята играли в мячик. Так называли они игру в лапту. Издалека были слышны их топот, визг и хохот. Игра была в разгаре.

Увидев своих младших товарищей, паренёк подтянулся и постарался сделать всё возможное, чтобы предстать перед ними взрослым, суровым рабочим. Шаги он замедлил, и походка его стала степенной; руки он засунул в карманы, голову поднял. Хотел даже закурить, но вспомнил, что единственная папироса была выкурена ещё раньше, когда он вместе со всеми рабочими сдавал дневную выработку.

Его заметили. Олшвление в игре несколько спало.

— Витька идёт! — сказал кто-то громким шёпотом.

Кто-то крикнул:

— Виктор Алексеич!

Виктор Алексеич небрежно взглянул на своих младших товарищей, занимавшихся такой чепухой, как игра в мяч, и ещё больше замедлил шаги.

— Бегаете? — спросил он, смотря куда-то в сторону, не удостаивая подходивших к нему ребят взглядом.

— Играем, Виктор Алексеич, — ответил Володь--ка, мальчик в просторных, не по росту, гимнастёрке и штанах.

Пытаясь быстро привести себя в порядок, Володь-ка поправил съехавшие набок штаны, одёрнул гимнастёрку. Он ещё раз провёл ладонями по бокам, вытирая руки, и только после этого дотронулся до комсомольского значка на груди Виктора.

— Новый?

Виктор отвёл руку Володьки, одёрнул куртку и сказал:

— Новый.

— А правда, что твой портрет на витрине висит?— спросила девочка с косичками.

— Вот дура! — ответил кто-то. — Второй месяц уже висит, а она спрашивает!

— Третий, — поправил Виктор Алексеич.

Наступило молчание. Девочка заморгала глазами»

пошевелила губами, приготовляясь к чему-то, и проговорила:

— Ив пре... в президиум его выбирают. Мне папка говорил.

Виктор посмотрел -направо, налево, сказал небрежно:

— Бывает, — и, помолчав, добавил: — Весь зал со сцены видать!

— Президиум — это здорово! — сказал Володь-ка. — Вот бы нам станок, самим запускать его, что-то делать, как все... А? И портрет!

— Виктор Алексеич, — спросил его высокий мальчик, — я тоже могу на завод поступить, если в ремесленное пойду?

— Известный порядок, — сказал Виктор. — Ремесленное училище — кузница кадров для всех фабрик и заводов. Ну ладно, заговорился тут с вами. — Он сделал вид, что хочет уйти, хотя уходить ему не хотелось. — Да-а... — важно протянул он.

Вдруг всё та же девочка с косичками сказала:

— Вот бы он мячик ударил — во-о-он за ту берёзку перелетел бы!

Ребята посмотрели на далёкую берёзку, и перспектива заставить своих противников бегать за мячиком чуть не полверсты увлекла всех.

Виктор Алексеич ухмыльнулся: тоже занятие, мол, мне нашли!.. Но всё же самый молодой из присутствующих, набравшись храбрости, поднял руку и осторожно приложил пальцы к бицепсам Виктора Алек-сеича. И хотя под пиджаком оказались жидкие мальчишеские мускулы, паренёк сказал:

— Ух, здоровые! Тебя в нашу футбольную команду примут.

Соблазн сыграть в мячик с участием Виктора Алексеича заставил Володьку предложить:

— А что, Виктор, сыграем... вон против них? — И он кивнул на своих противников.

Виктор Алексеич не выразил ещё своего желания играть, но из другой партии тоже сказали:

— А может, он с нами будет играть? Верно, Виктор Алексеич?

— Нет, с нами!

— С нами!

— Почему с вами? Он наш сосед!

Виктор начал колебаться: «Может, в самом деле сыграть? Тем более, просят...»

Через несколько минут на площадке опять слышались топот, оживлённый смех и ещё более громкие крики. Виктор Алексеич, знатный рабочий, портрет

которого висит в заводской аллее, превратился сейчас в Витьку.

— Витька! Витька!—кричали ему, предупреждая об опасности быть «засеченным» мячиком. — Витька!.. Витька, быстрей!

Он бегал, и оживлённые крики ребят заставляли его быть ещё более ловким, бегать ещё быстрее. До берёзы он мячика добить не смог, но когда ударил первый раз, всем показалось, что ударил он ловчее и сильнее всех и что мячик полетел дальше обычного.

Разгорячённый игрой, с разгоревшимися глазами, с лицом, залитым румянцем, он ни минуты не стоял на месте.

Вдруг ему показалось, что кто-то окликнул его. Как это было несвоевременно и некстати! Он добежал до «поля», обернулся и увидел свою мать.

Она шла к нему. «За чепухой не пойдёт...» У матери, кроме него, был маленький сынишка Митя.

Виктор ещё порывисто и горячо дышал. Одной рукой он застёгивал ворот рубахи, другой поднимал с земли свой чёрный пиджак.

Он неторопливо оделся и пошёл навстречу матери. Игра приостановилась, и несколько десятков глаз следили за матерью и сыном.

— Ну что ты, мама? — спросил Виктор.

— Витенька, — сказала она, — комендант пришёл, о печке спрашивает.

— Ну что печка-то? Пусть ремонтируют. — Он ответил и посмотрел по сторонам, где стояли ребята.

Некоторые, гордясь товарищем, улыбались: «Что ему комендант с печкой? Захочет — и не такое дело уладит!»

— Боюсь, не затянули бы, — говорила мать.-— Затянут недели на две — в глине, песке погрязнем. Вот он и говорит, комендант: пусть, мол, он, сын ваш, на заводе Кротову скажет насчёт сроков — тогда быстрее сделают.

— Хм... Кротову, говорит? Ну пойдём.

— Вот за тем и пришла, Витенька. Чтобы не затя- нули нам ремонт надолго...

— Ничего, мама, ничего. Всё устроим...

Мать шагала рядом с сыном; рука её лежала на плече его, и чем ближе они подходил к дому, тем энергичнее становилась походка сына, тем ласковее трогала женщина худенькое мальчишеское плечо.

ПЛОХОЕ ПЕРО

Был у нас учитель Николай Иванович. С бородкой и в круглых очках. Сам длинный и худой. Ходил всегда в чёрном пиджаке, и никогда на этом пиджаке ни пылинки, ни нитки белой, как у других.

Занимался он с первым классом. Шёл урок письма. Все склонились над партами и от усердия, казалось, даже замерли, дышать перестали.

Только Ваня Мельников то и дело тёр резинкой бумагу, что-то ворчал про себя, громко дышал.

Вот он обмакнул перо в чернилку, только поднёс к тетради, капля — хлоп! — и на строчки. Клякса! Про-макнул её, написал полслова — плохо получилось, да и последнюю букву размазал. Ваня как выдернет перо из ручки и швырнёт на пол...

Все посмотрели на Ваню, писать перестали.

Николай Иванович, ничего не сказав, спокойно нагнулся, поднял перо, вытер его бумажкой и посмотрел перо на просвет: «Как будто ничего перо».

Потом он вставил его в свою ручку и подошёл к Ване.

А у того в тетрадке кляксы да подтирки. Слова — и вкривь и вкось. Буквы и маленькие и большие.

Николай Иванович заглянул в тетрадь. Смотрел, смотрел и хотел что-то сказать.

— Так перо плохое! — проговорил Ваня, оправдываясь.

Николай Иванович ничего не ответил. И, пользуясь молчанием, Ваня сказал:

— Царапает и вообще плохое...

Николай Иванович опять промолчал.

Он обмакнул ручку, в которой было вставлено перо, брошенное Ваней, и подсел к нему.

Он исправил Ване каждую букву, а внизу красивым ровным почерком написал:

«Перо плохое. Вот видите, как оно пишет».

С тех пор никто в классе Николая Ивановича никогда не жаловался ни на перья, ни на чернила, ни на ручки, никто не сваливал вину на безответные вещи, на товарища, который слабее тебя.

А пером тем Николай Иванович писал красиво и долго — чуть не с полгода.

ЯБЛОКО В БУТЫЛКЕ

В одно из воскресений доктор Борщов решил осуществить давно задуманное. Рано утром он зашёл за агрономом, тремя учителями, заведующим почтой и вместе с ними, достав подводу, отправился в лес. Оттуда они вернулись с телегой, нагруженной молодыми липами и клёнами.

Липы и клёны стали сажать на главной улице села. К доктору и его товарищам присоединились другие, и улицу озеленили в какие-нибудь три часа.

Во время работы и возник этот разговор. — На земле всё меньше становится невозможного и необъяснимого, — говорил доктор. — Видите ли, наше село сорок лет назад было таким, каким оно, видите ли, изображено у меня на рисунке. Де-

сять домов да кабак, А теперь? Красота! А всё вокруг?

Вспоминали про радио, телевидение, про Мичурина, Циолковского с его проектами полёта в межпланетное пространство, про атомную энергию, которую можно заставить служить делу созидания, про многое другое. Григорий Иванович, старый садовод, слушал, улыбался про себя и молчал.

— Вот сейчас кончим, — сказал он доктору и учи-» телю, — милости прошу ко мне отобедать,

— Охотно, — отозвался доктор. — У вас, видите ли, вкусным компотом потчуют. Охотно приду.

Гости пришли.

На столе у Григория Ивановича стояла самая обыкновенная литровая бутылка, и в ней, чуть не касаясь стенок, лежало на дне спелое с красными продольными полосками яблоко боровинка.

Бутылку взял в руки доктор Борщов.

— Гм... — сказал он.

Стремясь найти разгадку, доктор вертел бутылку перед самыми очками. Он осмотрел полоски на стекле и сказал:

— Видите ли... Искусство литья... Донышко было отрезано, в бутыль положено яблоко и обратно спаяно. Мне на заводе в Людинове делали, видите ли, цветы в стекле. Изумительно! Великие мастера.

— Я не был на стекольном заводе, — улыбаясь, ответил Григорий Иванович.

— Дорогой мой, — сказал Борщов. — Я вижу в бутылке яблоко и вполне удовлетворительно объясняю это явлегше. Там же, в Людинове, мне впаяли в кусок стекла фотографию моей жены. И представьте — ни одной царапинки, не говорю — шва.

— Нет, —сказал Григорий Иванович, — я не ездил в Людиново. И, думаю, нельзя запаять стекло

так, чтобы не было видно шва. А если можно, то при сваривании донышка стекло должно раскалиться, и яблоко будет повреждено.

— Оно искусственное, — сказал учитель Ефим Егорович, мастер делать чучела, маски для спектаклей. — Бутылку вы не трогали, ничего не отбивали, ничего не сваривали, а впихнули внутрь что-то вроде резины, натурально раскрашенной, и там надули.

— Эх,-—вздохнул Григорий Иванович, — если бы я мог создавать яблоки, которые трудно отличить от натуральных! Посмотрите, — он указал на боровинку в бутылке, — там даже матовый покров виден.

Действительно, боровинка была покрыта нежной пыльцой, делающей яблоко матовым. Трудно было поверить, что оно искусственное.

— В природе, видите ли, нет загадок, которые нельзя было бы разгадать. Завтра я принесу лупу и найду, видите ли, загвоздку.

— Пожалуйста, — сказал старый садовод. — Но думаю, что не найдёте. Всё гораздо проще.

Были сделаны ещё кое-какие предположения, но тщетно! Загадка казалась неразрешимой.

Потом подали обед, затеяли разговор о литературе. О бутылке с яблоком забыли. После обеда Григорий Иванович водил гостей по саду, рассказывал им о сортах фруктовых деревьев, белых сливах, вымерзших в прошлом году. К вечеру гости разошлись.

Поздно вечером, когда все уже спали и только Григорий Иванович читал, в дверь постучали. Пошли открывать. Это был доктор Борщов.

— Извините, дорогой мой... Умоляю меня извинить... Завтра большой приём, несколько операций, а я, видите ли, спать не могу. Мучаюсь.

— Что-нибудь... плохое? — спросил Григорий Иванович. — Какой-нибудь случай?..

Григорий Иванович и домашние знали, что доктор тяжело переживал всякую неудачную операцию, ухудшение состояния больного, не говоря уже о смерти пациента.