Сделала и прислала Светлана Сибирцева.

_________________

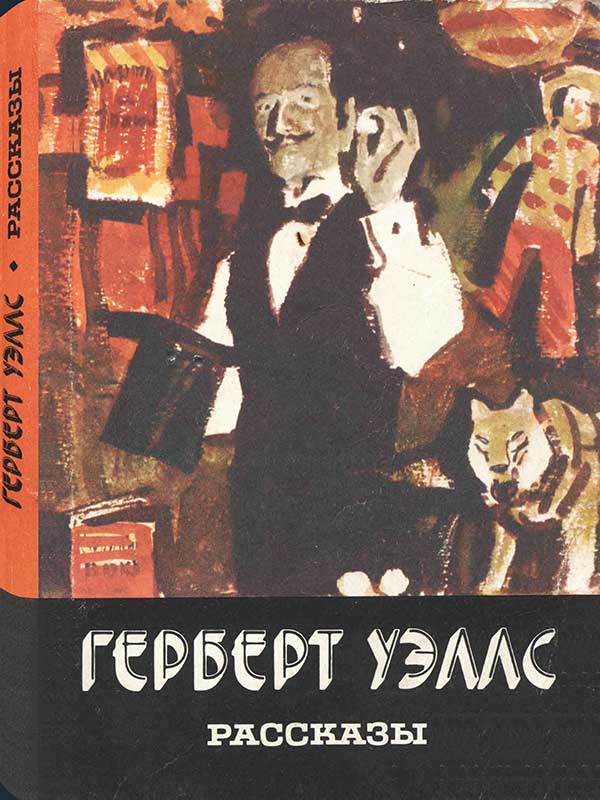

В сборнике представлены наиболее известные рассказы английского писателя-фантаста Герберта Уэллса. После их прочтения наибольшее впечатление на меня произвёл рассказ «Дверь в стене». Это философская притча о том, как в суете текущих дел мы порой не замечаем того, что преподносит нам судьба, проходим мимо своего счастья, а уже в зрелом возрасте, оглядываясь на своё прошлое, скорбим о безвозвратно потерянных возможностях. — С. С.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Кагарлицкий. Уэллс-новеллист 3

РАССКАЗЫ

Препарат под микроскопом. Перевод И. Липецкого (19).

Похищенная бацилла. Перевод Е. Семеновой (37).

Странная орхидея. Перевод Н. Дехтеревой (44).

В обсерватории Аву. Перевод Э. Березиной (52).

Страусы с молотка. Перевод Т. Озерской (58).

Остров Эпиорниса. Перевод Н. Надеждиной (63).

Бог Динамо. Перевод С. Майзельс (74).

Сокровище в лесу. Перевод Н. Семевской (82).

Искушение Хэррингея. Перевод М. Колпакчи (90).

История покойного мистера Элвешема. Перевод Н. Семевской (96).

В бездне. Перевод З. Бобырь (112).

Морские пираты. Перевод В. Азова (126).

Красный гриб. Перевод И. Грушецкой (136).

Хрустальное яйцо. Перевод Н. Волжиной (147).

Звезда. Перевод Н. Кранихфельд (163).

Размышления о дешевизне и тетушка Шарлотта. Перевод Р. Померанцевой (173).

Род ди Сорно. Перевод Р. Померанцевой (178).

Свод проклятий. Перевод Р. Померанцевой (181).

Приключения Томми. Перевод Р. Померанцевой (185).

Чудотворец. Перевод И. Григорьева (188).

Джимми — пучеглазый бог. Перевод И. Воскресенского (206).

Каникулы мистера Ледбеттера. Перевод А. Ильф (217).

Клад мистера Бришера. Перевод Д. Горфинкеля (234).

Филмер. Перевод И. Воскресенского (244).

Мистер Скелмерсдейл в стране фей. Перевод Н. Гвоздаревой (260).

Новейший ускоритель. Перевод Н. Волжиной (272).

Неопытное привидение. Перевод И. Бернштейн (285).

Волшебная лавка. Перевод К. Чуковского (298).

Правда о Пайкрафте. Перевод Е. Фролова (309).

Страна слепых. Перевод Н. Вольпин (320).

Царство муравьев. Перевод Б. Каминской (342).

Дверь в стене. Перевод М. Михаловской (358).

Игрок в крокет. Перевод С. Займовского (375).

Фрагмент, предисловие.

УЭЛЛС-НОВЕЛЛИСТ

Книги, как и люди, имеют свое лицо. Те, что находятся в близком родстве, похожи друг на друга больше других, но их тоже друг с другом не спутаешь. Так обстоит дело и с этой книгой. Перед нами Уэллс, к которому мы привыкли по столь широко популярным у нас фантастическим романам и небольшому количеству рассказов, обычно их сопровождающих. Это и тот Уэллс, которого часть читателей знает по его бытовым романам, гораздо менее у нас известным. И все же книга эта особая. Дело не только в том, что мы сейчас положили перед собой самое полное и хронологически выверенное1 из выщедших у нас собраний рассказов Уэллса. Главное в другом. В истории английской новеллистики Уэллс прочитывается несколько иначе, нежели в истории научной фантастики или бытового романа.

1 В предыдущих изданиях рассказы располагались обычно в порядке первой книжной публикации, в данном — по хронологии первого появления на страницах газет и журналов.

Каждый период развития литературы имеет какие-то преобладающие жанры. Англия XIX века не составляла в этом отношении исключения. В то время, когда на литературную арену только еще вступили Диккенс и Теккерей, новелла по традиции, идущей от необыкновенно популярного в Англии XVIII века «Дон Кихота» Сервантеса и «Истории Тома Джонса, найденыша» его великого ученика Генри Филдинга, существовала преимущественно на правах вставного эпизода в романе. Эпизода порою высоко ценимого. Кто из людей, державших в руках «Записки Пиквикского клуба», не зачитывался «Рукописью сумасшедшего», «Приключениями торгового агента», «Рассказом старика о странном клиенте» и не смеялся от души побасенкам Сэма Уэллера?! Но роман как художественная форма тяготел к цельности, вставная новелла ее нарушала и вскоре оказалась из нее вытеснена. Это помогло ей начать самостоятельную жизнь.

У новеллистики XIX века был, впрочем, и другой источник — бытописательный очерк. Он перерастает в рассказ уже в предшествовавших «Запискам Пиквикского клуба» диккенсовских «Очерках Боза», где последняя часть прямо и обозначена как «Рассказы». По сюжетам они достаточно неприхотливы. Вот перед нами семейство биржевика, которое вместе с богатством приобрело весьма возвышенный образ мыслей, стало заводить знакомства и связи среди вышестоящих, и в результате оконфузилось — чуть не выдало дочку за томного приказчика из мануфактурной лавки, думая, что это титулованная особа («Горацио Спаркинс»), А вот еще одно семейство выскочек, тоже примерно наказанных, — оно попалось в лапы мошенников, без конца сыпавших аристократическими именами («Семейство Таге в Рэмсгете»). Порою Диккенс создает и многофигурные композиции, тяготеющие к небольшой повести («Пансион»). Но задача у него всегда одна — дать картинки нравов. В этом смысле «Рассказы» в «Очерках Боза» мало чем отличаются от другой их части, озаглавленной «Лондонские типы». Эта особенность английской новеллистики — размытость граней между рассказом и очерком — оставалась зачастую характерной для Диккенса и в дальнейшем. Да и не для одного только Диккенса. Среди произведений, с которых начинал Уэллс (причем, стоит отметить, не обязательно самых первых), тоже немало подобных рассказов-очерков. Они составили две его ранние книги «Избранные разговоры с дядей» (1895) и «О некоторых личных делах» (1897). Несколько подобного рода произведений, заимствованных из первой и из второй книги («Размышления о дешевизне и тетушка Шарлотта», «Род ди Сорно», «Свод проклятий»), читатель найдет и в настоящем издании.

Другой особенностью английской новеллистики XIX века была тяга к цикличности. Отчасти это объяснялось издательской практикой — романы, главный жанр века, выходили выпусками, что создавало определенные читательские навыки — отчасти все той же изначальной сочлененностью новеллы с романом, где вставной эпизод не мог появиться без хоть каких-то связок. Диккенс в 60-е годы с неистощимой изобретательностью придумывал сюжетные обоснования для циклов. Какой-то постоялец, не уплативший по счету, оставил в гостинице свои чемоданы, а в них оказались рассказы, которые этот литератор-неудачник нигде не сумел пристроить («Чей-то багаж»; к этому приему, кстати, прибегнул еще А.-Р. Лесаж в сборнике «Найденный чемодан», 1740). Дети, разъехавшись на каникулы, решили, что каждый за это время напишет какую-нибудь историю («Роман, сочиненный на каникулах»). Почтенная особа сдает меблированные комнаты и рассказывает о своих постояльцах («Меблированные комнаты миссис Лиррипер» и «Наследство миссис Лиррипер»)... Когда сюжетные циклы оказывались особенно прочными, они начинали перерастать в повести. Кстати говоря, в английском языке и терминологическая разница между понятиями «рассказ» и «повесть» не очень велика. Рассказ — «короткая история», повесть — «длинная короткая история».

Новеллистика в XIX веке — понятие не вполне определенное. Во всяком случае, на протяжении большей части века. Потом положение дел меняется. Здесь немалую роль сыграл Роберт Льюис Стивенсон. Славу ему принес «Остров сокровищ» (1883), но известность он приобрел еще в середине семидесятых годов очерками и рассказами, частью собранными в циклы. Все большая приверженность роману, а потом и ранняя смерть (он умер сорока четырех лет от роду в 1894 году) помешали ему остаться среди тех, кто в конце века соперничал в области новеллистики.

Во второй половине восьмидесятых годов начинается быстрый подъем этого жанра. Впервые появляются писатели, для которых главным прозаическим жанром оказывается не роман, а новелла. И какие писатели!

В 1887 году молодой врач Артур Конан Дойль (ему было тогда двадцать восемь лет) опубликовал — не без труда! — свою повесть «Этюд в багровых тонах». Это было первое произведение начинающего литератора, где появился Шерлок Холмс. Большого успеха повесть не принесла, но со своим героем Конан Дойль не расстался. В 1890 году он опубликовал вторую повесть о Шерлоке Холмсе — «Знак четырех». С июля 1891 года он уже регулярно публикует новеллы о знаменитом сыщике, обретающем в сознании читателей все признаки реального лица. С 1892 по 1927 год он опубликовал пять сборников этих рассказов, которыми и по сей день, как ни разросся и ни усложнился с тех пор детективный жанр, зачитываются миллионы читателей.

В 1888 году двадцатитрехлетний журналист Редьярд Киплинг выпустил один за другим четыре сборника своих рассказов — «Простые рассказы с холмов», «Вилли Винки», «Под деодарами», «Три солдата». К нему известность пришла сразу. В 1889 году он уже лондонский «литературный лев».

В 1887 году (какое все-таки совпадение дат!), в год своего совершеннолетия, Лондонский студент Герберт Уэллс опубликовал свое первое произведение «Рассказ о XX веке». Рассказ этот, напечатанный в университетском журнальчике, мало кто прочитал, а кто прочитал, быстро забыл, в том числе и сам автор. Один дотошный исследователь отыскал его уже после смерти Уэллса. С 1893 года Уэллс регулярно печатает свои рассказы в самых популярных английских журналах. В 1897 году выходит первый сборник его рассказов «История Платтнера и другие». За ним следуют «Тридцать странных рассказов» (1897), «Рассказы о пространстве и времени» (1899), «Двенадцать рассказов и сон» (1903), «Страна слепых и другие рассказы» (1911). Впрочем, надо сказать, что от сборника к сборнику количество новых публикаций все уменьшалось. Последний из этих сборников, «Дверь в стене и другие рассказы». (1911), уже не содержал ничего нового — все это были одни лишь перепечатки. Впоследствии Уэллс тоже писал рассказы, но лишь от случая к случаю, да и не очень удачно. Он явно потерял интерес к этому жанру.

Уэллс работал над рассказами в то самое время, когда создавал свои фантастические романы — «Машина времени» (1895), «Остров доктора Моро» (1896), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» (1898), «Первые люди на луне» (1901).

Такое совпадение закономерно. Уэллс в девяностые годы выступил как литературный новатор, а новелла (в тогдашнем своем обличии) только завоевывала свое место в литературе.

Как новинка она воспринималась очень долго. Младший современник Уэллса и его постоянный оппонент Гилберт Кит Честертон, например, еще много лет спустя противопоставлял (надо думать, не без изрядной доли самокритики, ибо он сам был новеллистом) этот новомодный жанр старому добротному развернутому повествованию. «Современное увлечение новеллой — явление не случайное, — писал он. — Оно служит красноречивым доказательством нашего легкомыслия и легковесности. Это увлечение характеризует наш взгляд на жизнь как на мимолетное впечатление или, вернее, как на иллюзию. Нынешняя новелла похожа на сновидение, ибо в ней есть неотразимая прелесть обмана. Перед нами, как в дыму опиума, мелькают серые улицы Лондона или опаленные солнцем долины Индии. Мы видим людей, останавливающих других таких же людей, и их лица выражают гнев или мольбу. Но в определенном месте видение это рассеивается, люди исчезают, и вместе с ними кончается рассказ. У нас не создается впечатления, что персонажи могут продолжать свое существование вне пределов данного эпизода. Короче говоря^ современный писатель умудряется дать в коротеньком рассказе полную картину жизни, так как для него жизнь лишь краткий миг, а может, даже вымышленный эпизод. Зато в литературе былых времен и в литературе комической (или, вернее, именно в ней) мы замечаем совершенно обратное явление. Чувствуется, что персонажи ее на самом деле существа устойчивые, самодовлеющие». Вот какую бурную реакцию вызвало внедрение нового жанра! Но в этой критике было уже признание.

«Опаленные солнцем долины Индии» — это, конечно, про Киплинга. «Серые улицы Лондона» — скорее всего про Уэллса. Он многому учился у Диккенса, и если мы хотим проследить путь английской новеллы от Диккенса к современности, то точнее всего он на раннем своем этапе прослеживается через творчество Уэллса. Уэллса-новеллиста интересуют представители тех же общественных групп, что и ДиКкенса, он в совершенно диккенсовских тонах рассказывает о Лондоне, и даже честертоновский упрек, что каждая новелла у него — произведение обособленное, он вправе был принять за похвалу. Да, он в отличие от Конан Дойля отказался от цикличности, но такова ведь и была главная тенденция в развитии новеллы как самостоятельного жанра. А неизбежная в новеллистике отрывочность впечатлений вполне искупалась у него единством взгляда на мир. В его новеллах общее достаточно четко прочитывается через частное. Когда новелла удачна, сила впечатления оказывается так велика, что для нас освещается новым светом территория, далеко выходящая за пределы, очерченные границами сюжета. Этот закон жанра Уэллс понял достаточно рано и старался ему следовать.

Уэллс начинал вместе с Конан Дойлем и Киплингом. Естественно задаться вопросом: что их объединяло?

Но, как ни странно, легче все-таки ответить на другой вопрос — что их разъединяло.

Уэллс всегда придерживался прогрессивных убеждений и, естественно, не мог не чувствовать, как непохожи на него в этом смысле Конан Дойль и Киплинг. Правда, консервативные взгляды Конан Дойля мало его трогали. Он никогда не сталкивался с ним в сфере политики, а на художественном творчестве Конан Дойля его, как бы мы сейчас сказали, принадлежность к истеблишменту в общем-то не сказалась. Скорее наоборот — всякий, кто помнил очерки Диккенса о лондонской сыскной полиции, не мог не оценить смелость молодого писателя, весьма низко, в противовес своему маститому предшественнику, ее оценившего и противопоставившего ей сыщика-любителя, лицо частное.

С Киплингом дело обстояло иначе. Он казался Уэллсу какой-то политической инферналией — существом не просто отталкивающим, но и не очень для нормального человеческого восприятия доступным. Встретиться и поговорить им ни разу не довелось, и Уэллс об этом по-своему жалел: ему очень хотелось уяснить для себя, каким типом сознания обладают люди подобного рода. Из многих оброненных в разных произведениях замечаний можно догадаться, что он обеими руками подписался бы под характеристикой, которую дал Киплингу один позднейший английский писатель: оголтелый империалист, человек нравственно бесчувственный. В своей автобиографии Уэллс называет Киплинга самым непонятным из своих современников — как, спрашивает он, может человек с подобным художественным даром быть одновременно мелкотравчатым гнусным садистом? О новеллистике Киплинга он был двоякого мнения. Когда он несколько лет спустя после него сам утвердился в этом жанре, критика назвала его вторым Киплингом. В этом была своя правда: Уэллс признался потом, что в ряде случаев подражал этому «превосходному мастеру». Но в том же «Опыте автобиографии» (1934), где это говорится, он с сочувствием приводит отзыв о Киплинге своего друга писателя Арнольда Беннета: «Киплинг нисколько не художник. Он не знает, что такое искусство — я имею в виду искусство слова; il ne se preoccupe que de la chose racontee»1. Уэллс, напротив, над новеллами своими трудился как ни над чем...

1 Он излагает тот или иной случай и больше, ничем себя не затрудняет (франц.).

К слоям общества они тоже принадлежали очень разным. Конан Дойль вырос в семье хоть и весьма небогатой, но старинной и интеллигентной. Его предки упоминаются в романах Вальтера Скотта, его дед и дядя, оба художники, были близки с Диккенсом и Теккереем. Отец его, хоть и занимал скромную конторскую должность, по образованию был архитектором и художником.

Киплинг тоже был из семьи интеллигентной и к тому же неплохо устроенной. Отец его — Джон Локвуд Киплинг был художником и биологом, хранителем музея в Лахоре (Индия), автором фундаментального труда «Человек и зверь в Индии», а дядя его Эдвард Бёрн-Джонс — знаменитым художником, одним из основателей прерафаэлитского братства. Эти люди от рождения были свои в кругу художественной элиты.

Уэллс принадлежал к совершенно иной среде.

* * *

Первый рассказ, который Уэллс сумел напечатать в солидном издании — «Препарат под микроскопом» (1893), — сразу же знакомит нас с биографией самого автора. Изображенный в нем студент-первокурсник педагогического факультета Лондонского университета («Нормальной школы», как его называли) — это и есть он сам, одержимый жаждой знания и успеха, неловкий, голодный, с чудовищным комплексом социальной неполноценности и при этом нисколько не забитый, напротив, так и рвущийся в бой. Потом Уэллс говорил, что в этот именно год он обрел себя как личность, а это и было первым шагом к его будущей славе мыслителя и писателя. Позади осталось детство в бедной посудной лавке, из подвала которой мальчик смотрел снизу вверх на мир, а видел одни только чужие башмаки, словно бы его попирающие. Потом было ученичество в аптеке и двух мануфактурных магазинах, работа в начальной школе. И вот свершилось: мальчик в штопаной-перештопанной одежде, читавший взахлеб все на свете, младший приказчик, украдкой зубривший латинские глаголы, младший учитель, проводивший все свободное время за учеными книгами, получил стипендию Лондонского университета.

Первый курс был целиком посвящен биологии, и руководил им Томас Хаксли (Гексли) — ученик и популяризатор Дарвина, блестящий лектор и публицист, сам очень много сделавший для разработки теории эволюции. Уэллс всегда считал великим счастьем, что он учился у Хаксли. С его помощью он приобрел научный склад мышления. Многие идеи Уэллса имеют отправной точкой те или иные мысли Хаксли, причем порою — мимоходом им брошенные. Но в тот же год — и в этом смысле Хаксли не мог бы взять на себя никакой ответственности — он стал социалистом. Он входил в этот новый для себя мир не для того, чтобы в нем спокойно обжиться, а для того, чтобы его переделать.

Очень скоро Уэллса потянет и к более развитым сюжетам и к более разработанным характерам, но (и это выгодно отличает его от Киплинга) его рассказы никогда не утратят свою динамику. Его ранние фантастические романы построены почти по принципу новеллы. Они настолько невелики по объему, что первый из них, прославившую его «Машину времени», Уэллс даже включил в 1927 году в итоговый сборник своих рассказов. Жюль Верн писал куда длиннее.

Он кажется по сравнению с Уэллсом удручающе вялым. У Уэллса — неизбывная потребность концентрировать действие, насыщать его, на малом пространстве говорить о многом. Его ранние романы — «карманные дредноуты» тогдашней литературы. Как подобному писателю было не обратиться к новеллистике?

Всерьез ею занялся, впрочем, уже не тот Уэллс, из-под пера которого вышел «Рассказ о XX веке». Автор «Препарата под микроскопом», написанного шесть лет спустя, не без иронии смотрит на студента, изображенного в этом рассказе. И у него есть для этого основания. Уэллс ушел из Нормальной школы по причинам, куда более прозаическим, чем упомянутые в рассказе. После первого блестящего года он учился все хуже и хуже и на последнем (третьем) курсе просто не сдал экзаменов по минералогии. Он потом объяснял это разными причинами — и тем, как отталкивали его профессора, пришедшие на смену его любимому учителю («К несчастью, в Нормальной школе был только один Хаксли»), и тем, как он к тому времени изголодался и устал, и многим другим. Через какой-то срок Уэллс все-таки получил диплом и ученую степень, а н^ старости лет даже защитил докторскую диссертацию по биологии. Но читатель рассказов Уэллса без труда может заметить, что его познания в физике и минералогии, сколь низко ни оценили их университетские профессора, все-таки достаточно обширны. Нормальная школа давала весьма разностороннее естественнонаучное образование, и Уэллс-писатель не пренебрег ничем, что могло ему пригодиться.

Это было знамением времени.

Наука тогда привлекала всех. «Происхождение видов» (1859) и «Происхождение человека» (1871) Чарлза Дарвина были не просто великим научным открытием. Они были огромным идеологическим потрясением. Наука так наглядно продемонстрировала свою причастность к идеологической сфере, так решительно вторглась в нее, что ее никак уже нельзя было игнорировать. Научные идеи витали в воздухе, проникали во все поры художественного творчества. Даже Киплинг — на первый взгляд всего лишь сказочник и бытописатель — непосредственно причастен к научной атмосфере века — его «Книга джунглей» (1894, 1895) подтекстована последарвинской идеей о включенности человека в животное царство. Есть у Киплинга и рассказ, который можно назвать «научно-фантастическим» — «Беспроволочный телеграф», где опыты с этим новым изобретением приводят к тому, что на находящегося в том же помещении молодого туберкулезного аптекаря начинает индуцироваться личность умершего за восемьдесят лет до того английского поэта-романтика Джона Китса. Что уж тут говорить о Конан Дойле, герой которого с таким увлечением ставит химические опыты и, главное, культивирует в себе научный тип мышления!

В сравнении с этими новеллистами — своими соперниками, Уэллс обладал изрядными преимуществами. Дело тут не в одном лишь объеме знаний. Конан Дойль, надо думать, тоже обладал неплохим естественнонаучным образованием, что он, кстати, доказал не только рассказами о Шерлоке Холмсе, но и своими научно-фантастическими произведениями «Затерянный мир» (1912), «Отравленный пояс» (1913) и «Маракотова бездна» (1929). Нет, речь идет о чем-то гораздо более важном.

Была ли для Уэллса наука источником фактов? Бесспорно. Он всегда стремился к возможной фактографической точности. Но сравните Уэллса с Жюль Верном и вы сразу заметите, как мало естественнонаучных или технических сведений сообщает Уэллс сравнительно со своим предшественником. Ему факт нужен для сюжета, а никак не сюжет для факта.

Сказались ли занятия наукой на его художественном методе? Да. Это тоже истина совершенно бесспорная. Он очень экономен в средствах, у него всегда точно вымерено соотношение частей. Но сопоставьте то, что писал Уэллс, с произведениями английских натуралистов (а они особенно гордились научными источниками своего метода), и разница сразу же бросится в глаза. «Чертова серость», — сказал Уэллс о романе натуралиста Джорджа Дугласа «Дом с зелеными ставнями». Даже Джорджа Гиссинга, самого талантливого из английских натуралистов и своего близкого друга, Уэллс до конца принять не мог.

Для Уэллса главное в науке было в другом — в той широте горизонтов, которые она открывала. Его творчество отличается невероятными временными и пространственными масштабами. Он пишет о людях каменного века («Это было в каменном веке») и о людях невообразимо далекого будущего («Машина времени»). Он пишет о чужих планетах и о мироздании в целом («Звезда» и др.). Он пишет о полетах в воздухе («Филмер») и о спуске в глубь океана («В бездне».) Наука это для Уэллса тоже часть знания о человеке. И прежде всего для него играет эту роль та отрасль науки, к которой он приобщился с помощью Томаса Хаксли — биология. «Наука жизни» (1930) — так назвал он огромный популярный очерк по биологии, написанный им в соавторстве с внуком своего учителя Джулианом Хаксли и своим сыном Джорджем, ныне известным зоологом, членом Королевской академии — тем самым Джипом, с которым он некогда попал в Волшебную лавку. Он придавал этой книге ничуть не меньшее значение, чем своему художественному творчеству, и считал, что цель у них одна и та же. Уэллс всегда ^стремился передать читателю свое ощущение жизни в ее многообразии и цельности.

Уже отсюда огромное тематическое, эмоциональное и стилистическое многообразие его новеллистики. Чего тут только нет! И полудетективные истории, и юмористические детективы, и рассказы о таинственном, и рассказы, главная цель которых — дать характеристику типичного представителя той или иной социальной группы, и рассказы, трактующие проблемы мирозданческие.

Очень часто сюжетную основу рассказов Уэллса составляет тот или иной научный факт. У Конан Дойля есть рассказ «Голубой карбункул» — о том, как вор спрятал похищенный драгоценный камень, засунув его в зоб рождественского гуся. Возможно, именно этот рассказ дал первый толчок мысли Уэллса, когда он два года спустя написал своих знаменитых «Страусов с молотка». И в самом деле, зачем запихивать силком камень в клюв гуся, когда существуют страусы, глотающие камни для собственного удовольствия? Или другой рассказ — «Торжество чучельника». Снова ничего необычного. Подделкой чучел занимаются уже много веков и притом так искусно, что европейские музеи с большой осторожностью относятся к каждой такого рода покупке. Известно, например, что когда из Австралии впервые привезли чучело утконоса, его объявили подделкой — такое животное, заявили зоологи, не может существовать! Проблема искусственного изготовления алмазов («Человек, который делал алмазы») тоже была поставлена не Уэллсом. Об этом размышляли и писали задолго до него. Словом, Уэллс отнюдь не ищет научной сенсации — ему достаточно повода для интересного рассказа.

То же самое можно сказать и о таких (в основном ранних) рассказах, как «Похищенная бацилла», «Странная орхидея», «В обсерватории Аву», «Остров Эпиорниса». Мы привыкли называть их фантастическими, но, строго говоря, так ли это? Или, скажем, в одинаковой ли мере это определение ко всем им относится?

О других, несколько более поздних рассказах можно уже с уверенностью говорить как о фантастике. «Замечательный случай с глазами Дэвидсона» и «История Платтнера» предвещают целый пласт современной фантастики* исходящей из представления о «пересекающихся вселенных». То же самое можно сказать и об «Истории покойного мистера Элвешема». Этот рассказ занимает выдающееся место в мировой фантастике. После Уэллса было написано множество романов (порою они имели очень определенный социальнокритический смысл) о попытках до такой степени подчинить себе чужое сознание, что раньше это назвали бы «переселением душ». Сам Уэллс — притом раньше других — понял большие и не до конца использованные возможности, которые таил в себе его рассказ. Незадолго до смерти (точную дату теперь установить невозможно) он написал на его основе киносценарий «Новый.Фауст», где заговорил о том, как прошлое пытается подчинить себе будущее, — иными словами о том же.самом, о чем он писал в своей антифашистской повести «Игрок в крокет».

И все-таки говорить в целом о новеллистике Уэллса как о фантастической вряд ли представляется возможным. Жалкий лавочникяечаянно поел какого-то гриба и это придало ему храбрости навести, наконец-то, порядок в своем доме — фантастика ли это? Человек много лет обхаживал своего дядюшку-графомана, и тот, в полной уверенности, что племянник взахлеб читает его книги, вложил завещание в последнюю из них, а тот, пока наследство не прокутил другой, так ее и не раскрыл — где здесь фантастика? И мойсно ли сказать это о таких рассказах Уэллса, как, допустим, «Ограбление в Хаммерпонд-парке», «Сокровище в лесу», «Джимми — пучеглазый бог» или «Каникулы мистера Ледбеттера»? Скорее это детективы, хотя и без традиционного сыщика (Уэллс, в отличие от Конан Дойля, предпочитает описывать само происшествие, а не то, как тайное стало явным) и порою с заметным юмористическим оттенком. Уэллс в юности испытал некоторое влияние Эдгара По и его нет, нет, а начинает вдруг тянуть к зловещему, но юморист в нем все-таки побеждает. Он, в отличие от своего современника Джерома К. Джерома, не посвятил себя целиком смешному, но из числа трех ведущих новеллистов конца XIX века один унаследовал юмористическую традицию Диккенса. Какими неловкими и тяжеловесными кажутся подобного рода попытки Киплинга! Как далек от всякого представления о смешном конандойлевский Шерлок Холмс! И как, напротив, часто удается рассмешить нас Уэллсу! Что иное как не юмористический рассказ тот же «Новейший ускоритель» — произведение по видимости фантастическое? И разве так уж трудно зачислить по ведомству юмористики такие фантастические рассказы Уэллса, как «Чудотворец» и «Правда о Пайкрафте»? А иногда Уэллс дает тончайшие сочетания смешного и жуткого. Попытку этого рода он предпринял в «Неопытном привидении». Год спустя он создал признанный шедевр в этой манере — «Волшебную лавку».

Словом, и в тематическом и в жанровом отношении рассказы Уэллса так многообразны, что на первый взгляд они не ^поддаются общему определению. И все же оно возможно.

Это рассказы о необычном.

Именно через рассказ о необычном и утверждалась английская новелла. Полистайте «Записки Пиквикского клуба» и вы увидите, что все вставные новеллы — рассказы о необычном. Просмотрите рассказы Диккенса и вы убедитесь, что наиболее отдаляются от очерка и приближаются к современному представлению о новелле опять же рассказы о необычном. И разве для читателей, впервые открывших для себя Киплинга, его произведения, насыщенные индийской экзотикой, полные оригинальнейших человеческих типов, пестрящие индийскими словами, не были своеобразными «рассказами о необычном»? Что уж тут говорить обо всем, что написал Конан Дойль о Шерлоке Холмсе — не только о приключениях его и его друга доктора Уотсона, но о нем самом — личности, поражающей своей необычностью!

Необычное, каким оно является английскому читателю восьмидесятых — девяностых годов (а отчасти и последующих десятилетий), это экзотическое, фантастическое, юмористическое (здесь снова следует вспомнить Джерома К. Джерома), гротескное, связанное с непривычным объектом изображения или с непривычным взглядом на примелькавшееся.

Интересно, какой из этих аспектов необычного предпочитает Уэллс? А никакой! Вернее — все сразу.

Его новеллы потому и заслуживают названия «рассказы о необычном», что он принимает необычное во всех формах и проявлениях и старается использовать все его эстетические возможности? Конечно, как и у всякого писателя, одно дается ему легче, другое трудней, и рассмешить ему нас случается чаще, чем напугать. Но и антиподом Эдгара По его тоже не назовешь. Его привлекает весь спектр человеческих чувств и представлений, понятых в их взаимосвязи и сложности. В какие-то мгновения ему удается придать смешному оттенок жути, наивному — умудренности, обыденному — трансцендентального, и это моменты его торжества как художника. Здесь — то же стремление к широчайшему охвату действительности, к постижению мира в его цельности, которое отличало и Уэллса-мыслителя.

Какого-либо противоречия в этом отношении и не следовало ожидать, ибо конец века был отмечен в Англии очень широкой, захватывавшей самые разные области мысли и чувства реакцией против позитивизма, сделавшегося к тому времени чем-то вроде официальной идеологии викторианской Англии. Это плоское систематизаторское учение, претендовавшее на то, что оно ликвидировало разницу между материализмом и идеализмом, но на самом деле всего лишь подменившее глубинное исследование законов природы их поверхностным описанием, отталкивало в это время всех, кто стремился осмыслить мир. А мир заново нуждался в осмыслении. Подходила к концу эпоха свободного капитализма, перестраивались отношения между социальными классами, начиналась новая научная революция. Позитивизм казался в этих условиях нагляднейшим воплощением умственной косности и буржуазного самодовольства.

Эта вот антипозитивистская реакция и была тем, что объединяло таких разных людей, как Уэллс и неоромантики (к числу последних и принадлежали Стивенсон, Киплинг и Конан Дойль). Киплинг противопоставил серому течению буржуазных будней колониальную романтику. Конан Дойль — талантливо задуманное и гениально разоблаченное преступление («Убийство багровой нитью проходит сквозь бесцветную пряжу жизни, и наш долг — распутать эту нить, отделить ее и обнажить дюйм за дюймом», — заявляет Шерлок Холмс). Уэллс — романтику познания законов, движущих миром. Миром физическим и миром социальным. Человеком и вселенной. Да, он был где-то рядом с неоромантиками, но до чего же не походил на них!

Он сам это понимал и сам эту непохожесть подчеркивал. Уэллс, например, очень не любил свой рассказ «Колдун из племени Порро» — он напоминал произведение, которое могло бы выйти из-под пера какого-нибудь неоромантика. А это тем более его не устраивало, что неоромантики были у него под большим подозрением. Разве не тянет их все время к чему-то, обозначаемому как «искусство для искусства»? В этом он подозревал даже своего друга Джозефа Конрада. Про себя он говорил: «Я никогда просто не «изображал жизнь». Даже в самых, на первый взгляд, объективных книгах, мною созданных, скрыта критика современности и призыв к переменам». Он демонстративно именовал себя «не художником, а журналистом». Но на самом-то деле он был настоящим художником, хотя и особого рода. (Впрочем, всякий художник, если он настоящий — особого рода.) Более того — в человеческой и творческой природе Уэллса было нечто, постоянно порождавшее романтические мотивы.

Молодой герой «Препарата под микроскопом» то и дело вспоминает книгу УильяМа Морриса «Весги ниоткуда». Книга эта была одним из основных источников социалистических идей Уэллса. Студентом он бегал на собрания, которые Моррис устраивал в большой теплице, посгроенной около его дома. Моррисовский социализм тогда необыкновенно запал в его душу. Уэллс прекрасно сознавал утопичность идей Цорриса, мечтавшего построить социалистическое общество, основанное на близости к природе, ручном труде и свободной ассоциации ремесленников-художников. Но в этой идее было для него нечто необыкновенно привлекательное. Мечты о какой-то совсем иной, исполненной довольства, взаимного понимания, красоты и ласки жизни, которым предавался когда-то мальчик из бромлейской посудной лавки, теперь, когда он,студент-естественник, сидел и слушал Уильяма Морриса или в сотый раз перелистыва\ страницы его такой поэтичной книги, облекались в плоть социального учения. Это осталось с ним навсегда. В его сознании все время жил какой-то Второй Мир, и был этот мир так устойчив, словно и в самом деле существовал где-то рядом. Он мог приобретать квазинаучную форму параллельной (или пересекающейся) вселенной, представать видением жизни на Марсе («Хрустальное яйцо») или просто (как и в «Двери в стене» или «Мистере Скелмерсдейле в стране фей») звучать ностальгической сказкой — это уже не важно. Меняя свое обличие, этот мир все равно не отступал от него ни на шаг.

В этом не было никакого отказа от провозглашенного Уэллсом принципа общественной заинтересованности искусства. Здесь юже звучал призыв к переменам. И призыв очень громкий: ведь как непохож был этот человечный и поэтичный мир на тот, в котором на самом деле живут его герои!

И, что ужаснее всего, они, тоскуя об этом сказочном мире, сами на каждом шагу отрекаются от него. Уэллс был среди первых писателей,,с таким упорством заговоривших о скуке обывательщины и безрадостном течении будней. Вырваться из повседневной рутины, вдохнуть в себя воздух необычного — какое это счастье! Но если такие старшие и младшие современники Уэллса, как Стивенсон, Киплинг, Уайльд, Конан Дойль, Конрад, Честертон, от всей души предоставляли своему читателю уйти из мира будней, то у Герберта Уэллса иные цели. Счеты с миром сказки у его героев достаточно сложные. Их манит волщебный мир, но они там не обживаются. Хуже того — там именно и выявляется вся их убогость. Каким жалким дурачком выглядит приказчик Скелмерсдейл в стране фей! Какая скудость воображения обнаруживается в клерке Фодерингее, когда он открывает в себе способность творить чудеса, и с какой радостью (а заодно и пользой для всего человечества) отказывается он от волшебного дара! Лионель Уоллес, герой рассказа «Дверь в стене» (одного из знаменитейших рассказов Уэллса), конечно, не чета Скелмерсдейлу и Фодерингею, — это человек из интеллигентного круга, умный, преуспевающий, — но и он, следуя по своей жизненной стезе, раз за разом не находит в себе решимости вернуться в волшебный сад — ведь для этого надо пожертвовать чем-то, что кажется в эту минуту самым важным!

Человек, выдающий свою несостоятельность в столкновении с волшебной беспредельностью мира — и это при том, как волшебно беспредельны собственные его возможности! — постоянная тема Уэллса. Неоромантики, рядом с которыми начинал Уэллс, тоже давно покончили с титанизмом своих предшественников, писавших в начале века. Они привели своего героя к обычным человеческим размерам. Но Уэллс пошел еще дальше. Его герой чуть только поднимается над землей. Они писали об обстоятельствах, требующих от обычного человека необыкновенного ума и присутствия духа. Он — о человеке, для которого и с обыкновенными-то обстоятельствами жизни справиться — целый подвиг. А уж если в мире что-то сместилось!..

Повторим еще раз — Уэллс писал рассказы в то самое время, когда опубликовал свои лучшие фантастические романы. Романы эти были полны предощущения великих потрясений и перемен, ожидающих мир. Как было зут не задуматься о соизмеримости человека с событиями, которые на него надвигались? И не исключительного человека. Сам масштаб ожидаемых перемен заставлял обратить взгляд к человеку обычному.

Это и было для Уэллса одним из «проклятых вопросов», заданных историей (и прежде всего — историей будущего). Он исполнен гордости за достижения человечества и ужасается, глядя на отдельного человека. Об этом — «Человек-невидимка», самый «бытовой» из фантастических романов Уэллса. Об этом же — рассказ «Филмер». Герой этого рассказа — великий изобретатель, но до чего же он мелок, неинтересен, убог!

Новеллистика Уэллса — почти сплошь о «маленьком человеке». Кто он, этот маленький человек? Прежде всего — мещанин, выходец из той же среды, к которой по рождению принадлежал сам Уэллс. Но, судя по рассказу «Видение Страшного суда», понятие «маленький человек» распространяется и на тех, кто привык считать себя великими людьми, хотя на самом деле отличается от других неизмеримой гнусностью. Очевидно, что-то отгораживает человека от него самого, мешает пробиться к себе, каким он должен и может быть. Что это? Как определить эту таинственную силу?

Для Уэллса не представляло труда ответить на этот вопрос. Он всегда говорил о власти прошлого над человеком. С особой силой он заговорил об этом, когда в Германии утвердился и начал угрожать всему миру фашизм, который он сравнивал даже не со средневековьем, а со временами неандертальцев. Но Уэллс прекрасно понимал, что свою власть над настоящим прошлое осуществляет через определенный общественный строй и покончить с прошлым нельзя, пока не покончили с этим строем.

В 1923 году Уэллс написал роман «Люди как боги». Этот роман создан все тем же учеником Уильяма Морриса, который убежден, что без социализма человеку никогда не дорасти до себя самого. Вновь вспомнить о. Моррисе заставило Уэллса и то, что для него теперь яснее, чем прежде, противоречия индустриального общества, изолирующего, среди прочего, людей от природы, да и губящего саму природу. Но Уэллс понимает и другое — не отказ от науки, а только дальнейшее ее развитие может вернуть природу человеку, человека природе и вырастить людей, о которых можно будет сказать: они — как боги. Этот человеческий и общественный идеал просвечивает даже сквозь самые мрачные картины, нарисованные Уэллсом.

Да, он был прав, когда говорил о себе, что все, им написанное, — призыв к переменам. Рассказы его в этом смысле не исключение.

Ю. Кагарлицкий

|