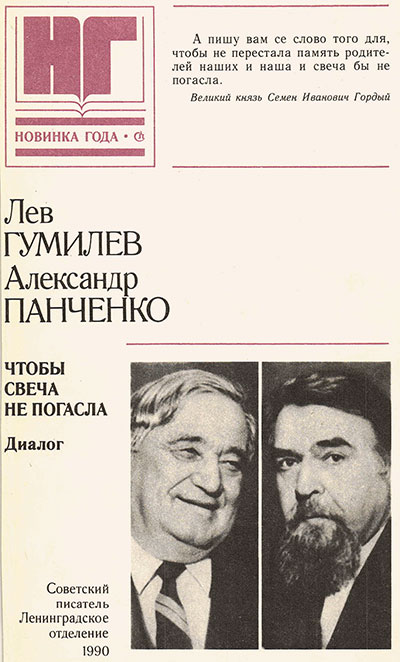

Лев Николаевич Гумилев родился в 1912 году в Царском Селе, в семье поэтов «серебряного века» Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Л. Н. Гумилев учился в Ленинградском университете, на историческом факультете, который окончил экстерном в 1946 году. В 1949 году защитил кандидатскую, а в 1961 году докторскую диссертацию по историческим наукам; в 1974 году он защитил докторскую диссертацию по географическим наукам. Перу Л. Н. Гумилева принадлежат получившие широкую известность в нашей стране и за рубежом книги: «Хунну» (1960), «Открытие Хазарии» (1966), «Древние тюрки» (1967), «Поиски вымышленного царства» (1970), «Гунны в Китае» (1974), «Этногенез и биосфера Земли» (1989), «Древняя Русь и Великая Степь» (1989), а также около двухсот научных статей и стихотворных переводов с восточных языков.

Александр Михайлович Панченко родился в 1937 году в Ленинграде. Изучал славистику в Ленинградском университете, затем в Карловом университете в Праге, который окончил в 1958 году. Кандидатскую (1964) и докторскую

(1972) диссертации по филологии защитил в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, где работали его погибший на фронте отец и мать и где работает он сам. У А. М. Панченко — около двухсот научных публикаций на русском и других языках, в том числе книги: «Чешско-русские литературные связи XVII века» (1969), «Русская силлабическая поэзия» (1970, Большая серия «Библиотеки поэта»), «Русская стихотворная культура XVII века»

(1973), «Смех в Древней Руси» (1984, в соавторстве с Д. С. Лихачевым и Н. В. Понырко), «Русская культура в канун Петровских реформ» (1984). А. М. Панченко — профессор Педагогического института им. Герцена.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов

Светлая Русь

Кумир их — ложь

А пишу вам се слово того для, чтобы не перестала память родителей наших и наша и свеча бы не погасла.

Великий князь Семен Иванович Гордый

ОТ АВТОРОВ

Все согласны, что история — это школа, что нет уроков важнее исторических. В то же время все признают, что уроки эти не идут человечеству впрок, поскольку оно ими чаще всего легкомысленно пренебрегает. Быть может, правы обыватели-прагматики, считающие, что коль скоро история — явление неуправляемое, заниматься ею не стоит? Нет, не правы.

«Простой гражданин должен читать историю, — писал Н. М. Карамзин. — Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества».

В России ответ на вопрос о цели и смысле истории был сформулирован 600 лет назад. Этот бесхитростный ответ и дал название нашей книге. Форма ее — диалог, — не спор, а беседа. Это не значит, что авторы во всем согласны друг с другом. Это значит, что они отказываются от амбициозных целей и в меру своих сил стремятся к познанию исторического пути России.

СВЕТЛАЯ РУСЬ

А. Панченко. Судя по духовным грамотам первых московских князей, они любили выражение: «свеча бы не погасла». Ему придавалось особое, даже чрезвычайное значение. Это были заветные слова, «ясак», выражаясь по-старинному, — то есть пароль, своего рода семейный девиз, притом девиз созидательный. Московские князья собирали, а не расточали, строили, а не разрушали. Они крепко держались друг за друга, почитали родителей и заботились о чадах: в первых пяти поколениях, от младшего сына Александра Невского Даниила, который получил в удел Москву в 1263 году и «затеплил свечу», и до Василия Дмитриевича, наследовавшего победителю Мамая, нет или почти нет фамильных распрей, — дело для тогдашней Руси неслыханное. Впрочем, ошибется тот, кто сочтет эту семью безупречной. С соперниками из Рюрикова племени, княжившими по соседству, она не церемонилась. И Русь, и Орда были потрясены жестокостью и коварством Юрия Даниловича Московского, за ярлык на великое княжение погубившего своего двоюродного дядю Михаила Ярославича Тверского. Церковь причислила Михаила к лику мучеников, тем самым вынеся национальное порицание Москве.

Кстати, о великорусском месяцеслове, о круге лиц, признанных святыми. Месяцеслов — дело умов и душ человеческих, не все попадают в него по заслугам. Но, при всех ошибках, он отражает «глас народа», общественное мнение. Обратим внимание: в месяцеслове князей очень много, собственно, он с них и начинается — со страстотерпцев Бориса и Глеба, детей равноапостольного Владимира, убитых старшим братом Святополком Окаянным в 1015 году. Но из московских князей святости удостоился лишь основатель дома, Даниил Александрович. Даже Дмитрий Донской, признанный национальным героем, из-за вмешательства в духовные дела оказался вне круга, попав туда только в год тысячелетия крещения Руси.

Если судить о репутации и общественной оценке Москвы по месяцеслову, необходимо отметить, что из царей всея Руси, «благоверных и благочестивых», как значилось в официальном титуле, тоже ни один канонизован не был. Собирались, правда, сделать исключение для «благоюродивого» и действительно добросердечного, незлобивого Федора Ивановича, последнего в роде, даже приготовили его житие, но канонизовать «соборне» не успели, потому что вскоре началась Смута.

- А после нее настали другие времена — с другими заботами.

Итак, месяцеслов и соответственно «глас народа» не высказывался о московском великокняжеском доме монодически, в унисон, не пел ему аллилуйя. Он высказывался весьма сдержанно, но все-таки сочувственно. Причина в том, что митрополиты с 1326 года переселились в Москву, сделав ее тем самым церковной, то есть духовной, столицей всех великороссов. Соответственно Куликовская битва, в которой победила не Тверь, не Нижний Новгород, не Рязань, не Новгород Великий, а Москва, — Куликовская битва воспринималась как битва за православие. В 1328 году Иван Калита получил ярлык на половину великого княжения, а через четыре года стал владеть и второй его половиной. В ближайшие четверть века на службу в Москву переехали поистине «большие» бояре, потомки которых прославили Россию. Рядом с Калитой и его сыновьями были прямые предки Пушкина, Кутузова, Дениса Давыдова, славянофила Юрия Самарина, родоначальники Романовых и Шереметевых, Годуновых, Морозовых, Салтыковых, Шейных, Бутурлиных... Московских князей ценили за то, что они жили не суетно, «как на ветру свеча горит», а дальновидно и рачительно. «Свеча бы не погасла...»

Л. Гумилев. Но в истории случалось и случается так, что ветер гасит свечу, и разверзаются хляби небесные и тушат огонь, и воцаряется тьма, и умолкают голоса, и мир объемлет молчание. Оно страшнее всего,

нотому что сопутствует бездне и обрекает души на одиночество.

Ведь люди — организмы, живущие в коллективах, возникающих и исчезающих в историческом времени. Эти коллективы — этносы, а процесс от их возникновения до распада — этногенез. У всякого этноса есть начало и конец, как есть начало и конец у человека. Этнос рождается, мужает, стареет и умирает.

Обычно к истории прилагают две формы движения: вращательную, породившую в древности теорию цик-лизма (она опровергнута фактами), и поступательную, характеристика которой, увы, постоянно сопровождается оценками «выше — ниже», «лучше — хуже», «прогрессивнее — регрессивнее». Попытка их объединить породила образ спирали. Но есть и третья форма движения — колебательная. Тронутая струна на скрипке звучит и смолкает, но в ее движении нет ни «переда», ни «зада». Именно эта форма движения — затухающая вибрация — отвечает параметрам этнической истории.

Однако теории неудобоваримы, особенно новые, находящиеся вне сферы интеллектуальных привычек. Они усваиваются с трудом.

Принцип этнологии прост. Каждый этнос — или скопление этносов, суперэтнос, — возникает вследствие микромутации, изменяющей бытующий стереотип поведения, то есть мотивацию поступков, на новую, непривычную, но жизнеспособную. Новый этнос часто «забывает» сменить свое название, но стереотип его поведения и внутренняя структура отличаются от прежних настолько, что историку очевидно то, что незаметно участнику события из-за аберрации близости, подобно тому как абрис здания не виден зрителю, находящемуся на расстоянии одного сантиметра от стены.

Возникший этнос проходит фазы подъема активности, перегрева и медленного спада за 1200 — 1500 лет, после чего либо рассыпается, либо сохраняется как реликт — состояние, в котором саморазвитие уже не ощутимо. При таком подходе сама идея «отсталости» или «дикости» не применима. Бессмысленно сравнивать в один момент профессора, студента и школьника по любому признаку: количеству волос на голове, физической силе или умению играть в бабки. Однако это делается часто при применении к этнической истории шкалы линейного времени.

Но если принять принцип диахронии — счета по возрасту — и сравнить шестилетнего ребенка со студентом и профессором, когда им было тоже по шесть лет, то сопоставление имеет смысл и научную перспективу. Так, цивилизованные ныне европейцы стары и потому чванливы. Они гордятся накопленной культурой, как все этносы в старости. А ведь всего тысячу лет назад «франки» и «норманны» только начали учиться у византийцев и арабов богословию и мытью в бане. А какими они стат нут еще через тысячу лет, можно предположить путем сравнения их с эллинами и римлянами, уже исчезнувшими, но оставившими следы своей культуры.

Учесть надо и другое. Никто — ни один человек, ни один народ — не живет одиноко. Видимая этническая история — это непрерывные этнические контакты. Контакты этносов всегда проходят по-разному и кончаются с разными результатами.

Наши предки великорусы в XV — XVI — XVII веках смешались легко и довольно быстро с татарами Волги, Дона, Оби и с бурятами, которые восприняли русскую культуру. Сами великорусы легко растворялись среди якутов, объякутйвались и постоянно по-товарищески контактировали с казахами и калмыками. Женились, безболезненно уживались с монголами в Центральной Азии, равно как и монголы и тюрки в XIV — XVI веках легко сливались с русскими в Центральной России.

Русские землепроходцы прошли почти без сопротивления от Урала через Сибирь до Тихого океана, преодолевая скорее просторы и трудности пути, чем противостояние аборигенов. Воевали только на степной полосе с тюркскими этносами, которые вовлекались в орбиту культуры ислама, чтобы сохранить свою, самобытность. Россия вышла к Аляске и захватила северный берег Америки и Алеутские острова, где жили эскимосы и алеуты. Всё так же без всякого сопротивления, постоянно устанавливая контакты с местным населением. Смешение русских с «язычниками» в Центральной Азии и Сибири наглядно и описано этнографами и миссионерами. А смешение тюрок и монголов — в фамилиях и родословных — присутствует в «Бархатной книге», «Родословной книге князей и дворян российских и выезжих», в «Синодальных списках родословных» и в «Общем российском Гербовнике» (тома I — X), изданных в Петербурге в 1797 — 1836 годах. Однако контакты были столь же неоднозначными, как и поведение самих землепроходцев. Например, великого, как сказали бы испанцы, конкистадора Атласова убили собственные казаки за жестокость. Сабуров, основатель крепости Албазин на Амуре, ушел из рук нерчинского воеводы, который поклялся его повесить на первой же березе. А нерчинский воевода был человек серьезный, и повесить беглеца вместе с товарищами он собирался за издевательство над инородцами.

И вот эти землепроходцы — абсолютно жестокие, свирепые и страшные люди, не спускавшие обид никому и прежде всего друг другу, имели своими проводниками эвенков, которых тогда называли тунгусами. Союзниками имели бурят, которые позвали русских устроить в их земле крепость Иркутск. Соседями по хозяйству были якуты, друзьями — монголы-ламаисты.

Однако при смешении указанных народов финноугорские этносы Севера, как и западной России, сохранили свою самобытность, несмотря на долгое, тесное и дружеское общение со славянами. Это и эстонцы, и такой маленький народ, как вепсы.

Еще более экстремален был контакт русских с чукчами. Чукчи не пускали на свои земли русских, отбивая нападения казаков. При этом для меновой торговли в Анадырь они собирались ежегодно, но напряженность в отношениях с русскими проявлялась вплоть до начала XX века.

Дело в том, что чукчи — американоиды, люди другого не только этноса, но и суперэтноса. А алеуты и эскимосы, как тунгусы и монголы, настоящие монголоиды. С монголоидами у русских, как я уже говорил, была положительная комплиментарность. Она осложнялась ходом социального развития, но пафоса взаимного ист. ребления не возникало. С алеутами вообще отношения были замечательные, они оказывали русским и инородцам, тоже выступавшим под именем русских, искреннюю помощь. Алеуты позволили построить фактории, деревни, принимали православие: до сих пор существует митрополия — Аляски и Алеутских островов. Там были русские библиотеки, замечательные храмы, деревянная резьба — богатая культура.

На Аляске этнические контакты тоже не осложнялись, пока русские не столкнулись с индейцами-американоидами, точно так же, как до этого с чукчами. Индейцами были атапаски, к ним принадлежали и прославленные в беллетристике и опозоренные в кинематографе США апачи, а также тлинкиты, прибрежные индейцы, которые жили на островах и били морского зверя.

Атапаски русских на свои земли просто не пустили. Тлинкиты вообще объявили войну. И хотя Баранов, директор Русско-Американской компании, построил военные форты, создал десантные поселения в русской Калифорнии, гордо назвал город «Форт-Росс» — все пришлось бросить из-за вражды местного населения. Многие осуждали и осуждают Николая I и его сына Александра II за то, что они отказались удерживать Америку силой на широте Сан-Франциско, где русские занялись земледелием. Осуждая царское правительство, многие думали, что, если бы туда отправили невоинственных русских (например, послали бы декабристов вместо нер-чинских рудников), они с индейцами наладили бы контакты. Историки настаивают на этом решении, но с точки зрения этногенеза дело обстоит сложнее. Опыт показал, что с индейцами у русских контакты всегда шли гораздо труднее и были куда менее конструктивны.

А теперь взглянем от России на запад. Во время Тридцатилетней войны 1618 — 1648 годов Россия поддерживала протестантскую унию Швеции и Германии против Католической лиги, а Россия долго выбирала, с кем ей дружить! Шведский король Густав-Адольф получал огромную помощь русским хлебом. Россия при нимала охотно на службу протестантов-немцев, создала слободу Кукуй в Москве и предоставила монополию в торговле Голландии. Петр I и его двор срослись с немцами. Таким образом, у протестантов с православными было положительное чувство созвучия стереотипов поведения — положительная комплиментарность, а у католиков — резко отрицательная. Но ведь католичество по догматике и, что очень важно, по обряду куда ближе православию, нежели лютеранство. А лютеране в России состояли на государственной службе, и обрусевшие немцы продолжали быть лютеранами в быту. Переход же в католичество, например, некоторых Голицыных создавал скандал в обществе, и Чаадаев, признавший католичество более веским, нежели православие, был объявлен умопомешанным. С католиками наши предки не хотели иметь ничего общего. Вспомним войны на Украине. Очевидно, во всем этом этнический момент все же преобладал над доводами разума, культуры, социальных пристрастий.

Протестанты и православные оказались этносами с положительной комплиментарностью. Чтобы замкнуть нашу цепь сопоставлений, посмотрим, как, собственно, вели себя протестанты и католики, контактируя с индейцами Америки. При колонизации Америки было замечено, что испанцы и французы относительно легко вступали в контакты с индейскими племенами, хотя и не со всеми. Англосаксы же не умели наладить отношений, кроме чисто дипломатических, с ирокезами в XVII веке и организовали в XVIII веке охоту за скальпами, выдавая премии за убитого индейца. В чем же дело?

Надлом западноевропейского суперэтноса, то есть резкое снижение его пассионарности, вылился в колоссальный поведенческий сдвиг — Реформацию. Общность суперэтноса нарушилась, — он раскололся на две части, и религия, вернее, принятое исповедание, стала символом принадлежности к одной из них. Каждый человек «выбирал» симпатичный ему стереотип поведения и в соответствии с ним строил свои отношения со всеми другими людьми, с окружающим миром и ландшафтом. То есть каждый европеец шел, говоря грубо, в «капитализм», как об этом писал М. Вебер, либо оставался дома, становясь добрым, «отсталым» жителем страны с феодальными пережитками.

Не только протестанты, но и католики после Вселенского Тридентского собора стали весьма не похожи на своих предков, потому что так называемые религиозные распри этнокультурно, психологически деформировали и тех, и других. И как следствие — произошло обособление наций и расхождение стереотипов поведения. А это и определило разное отношение европейских колонистов к индейцам.

Вероятно, в ритмах полей католических этносов (испанцы, французы) имелись созвучия с индейскими, а у тех, кто избрал протестантизм в Европе (англичане, голландцы, немцы), их не оказалось.

И наоборот: у православных близость ритма наблюдалась с протестантами, а с индейцами и католиками такого совпадения не было.

Этот длинный пример, уже приводившийся мною однажды, для нашей темы просто необходим, ибо понять направление развития нашей этнической системы можно лишь учитывая ее взаимодействие с другими этническими системами такого же ранга. В противном слу-

чае мы просто не сможем понять, когда же, пользуясь Вашим выражением, «затеплилась свеча» отечественной истории и кто ее затеплил. Я совершенно согласен с Вашей датировкой великорусского «начала» XIII веком, но хотел бы сразу уточнить, что применительно к истории Московской Руси происходящее нельзя рассматривать вне контекста русско-татарских этнических контактов. Само становление Москвы не может быть оторвано от истории Евразийского континента.

А. Панченко. «И почему было Москве царством быть, и хто то знал, что Москве государством слыть? Были тут по Москве-реке села красные, хорошие боярина Кучка Степана Ивановича...» Так начинается одно из сочинений XVII века, принадлежащее к историческому «баснословию», к разряду исторической беллетристики. Прислушаемся к этим словам. В них звучит недоумение: почему именно Москва возвысилась и стала «царством»? Но в них звучит и признание того, что ответ на этот вопрос нужно искать в XIII и XIV веках (поскольку герой сочинений — князь Даниил Александрович, не имеющий, впрочем, ничего общего со своим реальным прототипом; упоминается также Иван Калита). Датировка «великорусского начала» та же. Попробуем проверить эту датировку по национальной культурной символике.

Из домонгольской эпохи мы унаследовали в качестве символических — прежде всего — былинных богатырей. Но это фольклор, а как обстоит дело с реальной историей? Пожалуй, только Владимир Мономах удержался в национальной памяти («шапка Мономаха»). Другие князья — лишь силуэты, очерченные одним-двумя штрихами. О Владимире Святославиче известно, что он крестил Русь, любил устраивать пиры и «побежден был похотью женской». Про Олега помнится, что он прибил щит на вратах Царьграда и умер от змеиного укуса (босиком он ходил, что ли, или в лаптях, — ведь гадюка прокусить сапог не в силах, а других ядовитых змей на Руси не водится). Что до Ольги, первой христианки в княжеском роду, она похожа на героиню сказок о разборчивой невесте: то на ней хочет жениться древлянский князь Мал, то император Константин Багрянородный, а она предпочитает оставаться вдовой. Все это штрихи резкие, но декоративные. Домонгольская Русь кажется нам странной, несколько театральной.

Есть люди-символы и есть события-символы. Сколько бы нация за свою историю ни породила героев, сколько бы ни совершила подвигов, — это всегда считанные люди и считанные события. Они наперечет именно потому, что приобрели символическое значение: ведь символов не может быть много, как не может быть много гениев и нравственных заповедей. Иначе они обесценятся.

В связи с этим показательно, что ни одна битва, ни один поход домонгольских времен не попали в символический ряд (видимо, по той причине, что воевали или в чужих землях, или друг с другом, а об этом нация предпочла забыть). Он начинается с Невской битвы и с Ледового побоища, то есть с Александра Невского, который, в свою очередь, стал первым национальным героем. Но символический «толчок» — это Куликовская битва.

Л. Гумилев. Последний Ваш тезис, на мой взгляд, требует уточнения. В плане культурогенеза Ваше наблюдение бесспорно, но в этногенезе вопрос сложнее. Этногенез — явление биосферное, и «толчком» в нем выступает мутация — появление наследственного признака пассионарности. Пассионарность человека — это его органическая способность к сверхнапряжению, к жертвенной деятельности ради иллюзии — высокой цели. Не касаясь вопроса о природе самой пассионарности (он далек от нашего сюжета), скажу лишь, что толчок (микромутация) падает в России именно на XIII век. Подъем пассионарности в России начался именно тогда и совпал с эпохой так называемого «татаро-монгольского нашествия». Сложность состоит в том, что ни об одном исторической явлении не существует столько превратных мнений, как о создании монгольского улуса в XIII веке. Монголам приписывается исключительная свирепость, кровожадность и стремление завоевать весь мир. Основанием для такого мнения, предвзятого и неверного, служат антимонголь-ские пасквили XIV века, принимаемые доверчивыми историками за буквальное описание событий. Не будем вдаваться в подробности исторической критики, что уже было сделано, а приведем некоторые цифры. В Монголии в начале XIII века жило около 700 тыс. человек, раздробленных на племена. В Китае, Северном и Южном, — 80 млн.; в Хорезмийском султанате — около 20 млн.; в Восточной Европе — приблизительно 8 млн. Если при таких соотношениях монголы одерживали победы, то ясно, что сопротивление было исключительно слабым. Действительно, XIII век — это кризис феодализма во всем мире. Этнический подъем монголы испытали одновременно с чжурчжэнями, и понятно, что эти этносы стали соперниками и врагами. В решающей войне (третьей) 1211 — 1235 годов китайцы империи Сун выступили против чжурчжэней — как союзники монголов. Однако китайцы терпели поражения, и вся тяжесть войны легла на плечи монголов. Но после победы китайцы потребовали у монголов передачи им земель, отнятых у чжурчжэней. Попытка договориться кончилась тем, что китайцы убили монгольских послов. Это вызвало длительную войну, осложненную для монголов тем, что их конница не могла разворачиваться в джунглях Южного Китая и была бессильна против китайских крепостей.

Так обстояло дело на Дальнем Востоке. Но ведь был и западный фронт. В 1237 — 1241 годах Батый огнем прошел через Русь, после чего его войска отошли в прикаспийские степи. Точно так же, как через Русь, ор- дынцы прошли через Польшу и Венгрию, одержали победы при Лигнице и Шайо, но затем отошли на левый берег Волги, где им не угрожали контрудары побежденных, но не покоренных народов. Перелом же в войне с Китаем наступил лишь в 1257 году благодаря рейду Урянгхадая, который с небольшим отрядом вышел через Сычуань к Ханою и поднял местные бирманские, тайские и аннамитские племена на войну против Китая. Таким образом, малочисленные монголы победили Великий Китай, объединив все те народы, которые не соглашались стать жертвой китаизации. Итак, до 1260 года монголы везде одерживали победы, а к 1279 году закончили завоевание Южного Китая. Приобретение Китая не пошло на пользу монголам. Слишком различались между собой эти два народа. Хан Хубилай, основатель династии Юань, велел засеять один из дворов своего дворца степными травами, чтобы отдыхать в привычной обстановке. Китайцы до сих пор не едят молочных продуктов, чтобы ничем не походить на ненавистных степняков. При таком несоответствии этнопсихологии и разнице поведения компромиссы были недостижимы, а господство монголов в Китае было вынужденно жестоким насилием. Не произошло даже ассимиляции, ибо монголо-китайские метисы извергались из того и другого этноса, вследствие чего гибли. А ведь с мусульманами и русскими, монголы охотно вступали в браки, дававшие талантливых потомков. Только евреев монголы чуждались больше, чем китайцев. Освободив от податей духовенство всех религий, они сделали исключение для раввинов — с них налог взимали.

Ожесточение китайцев против монголов вылилось ,в восстание, начавшееся тем, что по знаку тайной организации «Белый Лотос» монгольские воины, находившиеся на постое, были зарезаны в постелях хозяевами домов. И примечательно не само убийство спящих, а то, что этот день считался национальным праздником китайцев.

Легко увидеть, сколь трудной была внутренняя и внешняя политическая ситуация в Улусе XIII века. Лишних сил не было, война шла непрерывно на нескольких фронтах. Половцы в 1208 году приняли к себе врагов монголов — меркитов... и пострадали вместе с ними. Хорезмшах Мухаммед казнил монгольских подданных и оскорбил послов; хорезмийский султанат был разрушен. Батый для проведения западного похода получил, кроме собственных 4000 воинов, войска трех своих дядей: верховного хана Угедея, «хранителя ясы» (нечто вроде обер-прокурора по судебному ведомству) Чага-дая и правителя собственно монгольских земель Тулуя, младшего сына Чингиса. Во время похода Гуюк, сын Угедея, и Бури, сын Чагадая, поссорились с Батыем. Ему пришлось выслать их на родину, где отцы подвергли их опале. Но после смерти Угедея в 1241 году Гуюк оказался претендентом на престол, что грозило Батыю смертью.

По монгольскому праву, хан — должность выборная. Выбирали, по установившейся традиции, царевичей Чингисидов, но решающее слово произносило войско, собиравшееся для этой цели на курултай. А пока хан не выбран, никто не имел права что-либо решать. Выборы Гуюка затянулись до 1246 года, и это спасло жизнь Батыю. Пятилетнюю отсрочку он употребил на то, чтобы подружиться с русскими князьями, в чьих руках были денежные и людские ресурсы. То же стремился сделать и Гуюк. Великий князь Ярослав Всеволодо-

вич, отец Александра Невского, от позиции которого зависела судьба монгольской империи, стал выбирать себе подходящего хана в союзники. Сначала его симпатии клонились на сторону Гуюка, но во время переговоров в ставке будущего великого хана один из бояр свиты русского князя оговорил Ярослава. Поверившая оговору мать Гуюка отравила Ярослава. Это оттолкнуло сыновей погибшего, которые договорились с Батыем, после чего последний обрел силу, позволившую ему открыто выступить против Гуюка. В 1248 году Гуюк умер при невыясненных обстоятельствах, а Батый три года спустя посадил на престол своего друга и сподвижника Мункэ, оставив за собой должность главы ханского рода. Сторонники Гуюка и Бури были казнены.

Итак, Батый победил благодаря союзу с сыновьями Ярослава Всеволодовича. Его мотивы вполне понятны. Но что толкало на такой союз со своим «поработителем» Александра Ярославича? Поведение его становится вполне логичным, если взглянуть на Запад.

За двести лет до описываемых событий Западная Европа только начинала свой экономический и культурный подъем. В XI веке европейское рыцарство и купечество под знаменем римской церкви начали первую колониальную экспансию — крестовые походы. Они окончились неудачей. Сельджуки и курды выгнали крестоносцев из Иерусалима и блокировали их города на побережье Средиземного моря. Тогда крестоносцы стали искать добычу полегче. В 1204 году они захватили Константинополь, для самооправдания объявив греков такими еретиками, что «самого Бога тошнит».

Одновременно они начали продвижение в Прибалтику, основали Ригу и подчинили себе пруссов, леттов, ливов и эстов. На очереди был Новгород. Александр Невский двумя победами остановил натиск шведов и крестоносцев, но ведь Прибалтика была страшна не сама по себе. Она являлась плацдармом для всего европейского рыцарства и богатого Ганзейского союза северонемецких городов. Их силы были неисчерпаемы, тем более что искусной дипломатией они привлекли на свою сторону Литовского князя Миндовга и натравили Литовцев на Русь.

Конечно, на Руси было много храбрых людей, богатых городов, но удельная дезорганизация препятствовала консолидации сил, и город за городом становились жертвой агрессии: Юрьев, Полоцк. А ведь это были форпосты Руси!

Вот тут — в положении, казавшемся безнадежным, — проявился страстный до жертвенности гений Александра Невского. За помощь, оказанную Батыю, он потребовал и получил помощь против немцев и германофилов, в числе которых оказался его брат Андрей, князь Владимирский, сын убитого ордынцами Ярослава. В 1252 году Андрей был изгнан татарскими войсками, и вскоре затем остановилось немецкое наступление на Русь.

Жизнь князя Александра была исключительно трудной. Он дважды (в 1240 и 1242 годах) спас Новгород от позорной капитуляции, отогнал литовцев, захвативших даже Бежецк... Однако новгородцы изгоняли его из города, а владимирцы передались его бездарному брату Андрею. Александр был вынужден казнить своих земляков, чтобы не дать им убить монгольских послов, ибо монголы страшно мстили за гостеубийство как за худшую форму преступления. Он нарушал каноны православного поведения в понимании того времени, потому что пил кумыс и ел конину, находясь в гостях у Батыя. И он побратался с сыном завоевателя Сартаком, а после его гибели примирился с убийцей побратима — ханом Берке. И все свои поступки князь оправдывал евангельской фразой: «Нет больше любви, если кто душу положит за други своя».

Зато после смерти Александра, когда немецкие рыцари в 1269 году снова решили напасть на Новгород, оказалась весьма полезной поддержка небольшого татарского отряда. Узнав о появлении степняков, немцы оттянули войска за Нарову и запросили мира, «ибо зело боялись даже имени татарского»: агрессия захлебнулась.

И все-таки героический гений Александра Невского спас Русскую землю лишь от западных завоевателей. Обывательский эгоизм, взращенный в тепличных условиях изолированной домонгольской Руси, был в XII — XIII веках присущ князьям и старцам градским, дружинникам и смердам. Именно этот этнический стереотип поведения был объективным противником Александра и его ближних бояр, боевых товарищей. Но сам факт такой контроверзы показывает, что наряду с процессами распада появилось новое поколение — героическое, жертвенное, патриотическое. Иными словами, появились люди, ставящие идеал (или далекий прогноз) выше своих личных интересов или случайных капризов. Пусть их в XIII веке были единицы — в XIV веке их дети и внуки составили уже весомую часть общества. Эти пассионарии стали затравкой нового этноса, впоследствии названного «великороссийским».

Взрыв этногенеза — явление стихийное, связанное с тем или иным регионом и потому захватывающее разные этнические субстраты. Так и здесь: не только Русь, но и Литва проявила завидную активность; в эти же десятилетия в западной части Малой Азии сложился этнос турков-османов. Но общей между этими новорожденными этносами была только повышенная пассионарность, а культурные традиции, экономические отношения и социальные структуры были во всех случаях оригинальными. Поэтому литовцы, османы и русские имели свои неповторимые судьбы. А не затронутое этническим взрывом Поволжье находилось в состоянии быстрого и неотвратимого упадка под нажимом чуждой культуры купеческих городов и оседлых аборигенов.

В Золотой Орде тоже шли процессы этногенеза. Двадцать тысяч монголов улуса Джучиева рассеялись по трем ордам: Большой, или Золотой, на Волге, где правили потомки Батыя; Белой — на Иртыше, доставшейся старшему брату Батыя — Орде-Ичэну; Синей орде хана Шейбана, кочевавшей от Аральского моря до Тюмени. При таком рассредоточении дезинтеграция наступила быстро, и к началу XIV века монголы смешались с половцами настолько, что стали неразличимы. И тогда на них навалилась культурная сила ислама, столь же активная, как на Западе была культурная сила католицизма. Некоторые ханы принимали ислам лично, не принуждая подданных следовать их примеру. Но в 1312 году царевич Узбек, захватив престол, объявил ислам государственной религией, обязательной для всех его кочевых подданных. Монгольские нойоны отказались «принять веру арабов». Тогда Узбек казнил всех не подчинившихся, в том числе семьдесят царевичей Чингисидов. Сопротивление реформе шло до 1315 года, когда погиб хан Белой орды Ильбасан. В этой гражданской войне погибли многие, но не все. Уцелевшие спаслись бегством на Русь и стали ядром московских ратей, разгромивших Мамая на Куликовом поле, а затем остановивших натиск Литвы.

Русские источники пишут об этом перевороте сверхсдержанно. В летописи (Симеоновской) по этому поводу имеется лишь одна фраза: Узбек «сел на царство и обесерменился».

Невозможно допустить, чтобы летописец не понял грандиозности событий, превративших кочевую державу в заурядный мусульманский султанат. Но говорить об этом он не хотел. Вероятно, у него были к тому достаточные основания: у хана были очень длинные руки.

Отношения между Золотой Ордой и Русью при Узбеке изменились радикально. Вместо этнического симбиоза появилось соглашение Орды с Москвой и жестокий нажим на Тверь и Рязань. Этот союз не был искренним. Обе стороны не доверяли друг другу. Узбек поддержал Юрия Даниловича Московского потому, что его предшественник Тохта, носитель и защитник традиций кочевой культуры, поддерживал Михаила Яросла-вича Тверского, честного, открытого, непродажного. Узбеку были ближе московские князья, блюдущие свою выгоду, подобно алчным и хитрым купцам, доходы коих зависели от хана. Но ставка хана на князя-приказчика была ошибочной, так как в княжестве существовал еще и народ, состоявший из земледельцев и бояр, служилых людей и монахов, местных уроженцев и эмигрантов из Киева, Чернигова, с Волыни, пустевших в то время из-за постоянных набегов татар и литовцев. Все пребывало в быстром и направленном движении. Поэтому единение ордынского султана с московским князем оказалось недолговечным.

Сделаем вывод. Процесс этнического симбиоза продолжался до тех пор, пока ордынцы были язычниками или христианами-несторианами, то есть не входили в чужой и враждебный Руси суперэтнос. Сама по себе смена религии не имела бы значения, но с ней было связано изменение политического курса, направления культуры и всего строя жизни. Став из степного хана мусульманским султаном, Узбек сделал ставку на купеческий капитал торговых городов Поволжья и Ирана, отодвинув на задний план интересы земледельческой Руси и кочевой степи.

В XIV веке на Руси антиордынские настроения выкристаллизовались в мощное движение, связанное с новым взрывом этногенеза, которое возглавил Сергий Радонежский. Именно оно толкнуло русских людей на

Куликово поле, где бой шел не с «погаными», то есть язычниками, а с «бусурманами», или мусульманами, представителями чуждого мира и враждебной системы. Именно здесь началась грандиозная борьба, закончившаяся полной победой русских. Именно перенос политической ситуации XIV века на XIII век и стал источником всеобщей монголофобии, объясняющей все проблемы русской истории XIII века злыми татарскими делами. Но нелишне отметить, что монголофобия была лозунгом либерально-буржуазной (модной) историографии, тогда как добросовестные историки — как дореволюционные: Н, М. Карамзин, С. М. Соловьев, С. Ф. Платонов, так и советские: А. Н. Насонов — отмечают сложность проблемы и отсутствие «национальной» вражды монголов с русскими. Действительно, мусульманские султаны Сарая: Узбек и Джанибек всеми способами выжимали серебро, необходимое им для оплаты армии, но они же защищали кормилицу Русь от натиска литовцев, захватывавших город за городом, область за областью. Победоносная Литва подчинила себе Полесье, Северную Русь, Волынь, Киев, Полоцк и тянулась к Твери, Рязани и даже Москве. Князья Гедимин, Ольгерд, его сын Ягайло имели в подданстве больше русских людей, чем литовцев. А литовцы подчинялись обаянию культуры завоеванного русского населения, принимали православие, женились на княжнах и боярышнях, учили русскую грамоту, удачно воевали с татарами и москвичами. Казалось, что Вильна вот-вот вырвет у Сарая гегемонию в Восточной Европе.

Узбек и Джанибек, сменив веру и обычаи, выиграли материально, приобретя симпатии мусульманских купцов богатых городов Поволжья. Но они потеряли морально, ибо те кочевники, которые служили им не за страх, а за совесть, откачнулись от нарушителей степных традиций. Лишь на Востоке, в Белой орде, хан Тохтамыш мог доверять своим подданным, и на Западе, в Крыму, нукеры исполняли приказы темника Мамая.

Войско Мамая не разложилось вместе с Золотой Ордой, и он мог возводить на престол Чингисидов и менять их по своему усмотрению. Мамай был близок к тому, чтобы уничтожить Золотую Орду, но ему мешали три обстоятельства: наличие в заволжских степях не разложившихся кочевников Тохтамыша, нехватка денег для оплаты достаточно большого войска и отсутствие

сильного союзника. Деньги дали генуэзцы, владевшие тогда городами на южном берегу Крыма; на эти деньги Мамай нанял воинов из ясов и касогов. А союзником его стал Ягайло Литовский, сторонник католической Европы. Но с Дмитрием и с Тохтамышем воевать Мамаю пришлось.

Безусловно, на Москве не было единого мнения по поводу всех этих ордынских и литовских дел. Защита самостоятельности государственной, идеологической, бытовой и даже творческой означала войну с агрессией Запада и союзной с ней ордой Мамая. Именно наличие этого союза придало ocTpofy ситуации. Многие в Москве считали, что куда проще было подчиниться Мамаю и платить дань ему, а не ханам в Сарае, пустить на Русь генуэзцев, предоставив им торговые льготы, и в конце концов договориться с папой о восстановлении церковного единства. Тогда был бы установлен долгий и надежный мир. Любопытно, что эту платформу разделяли не только некоторые бояре, но и церковники, например духовник князя Дмитрия — Митяй, претендовавший на престол митрополита. Мамай пропустил Митяя через свои владения в Константинополь, чтобы тот получил посвящение от патриарха. Но Митяй по дороге внезапно умер.

Сторонники этой платформы были по складу характера людьми спокойными, разумными обывателями. Им противостояла группа патриотов, чьим идеологом был Сергий Радонежский.

Москва занимала географическое положение куда менее выгодное, нежели Тверь, Углич или Нижний Новгород, мимо которых шел самый легкий и безопасный торговый путь по Волге. И не накопила Москва таких боевых навыков, как Смоленск и Рязань. И не было в ней столько богатства, как в Новгороде, и таких традиций культуры, как в Ростове и Суздале. Но Москва перехватила инициативу объединения Русской земли, потому что именно там скопились страстные, энергичные, неукротимые люди. Они рождали детей и внуков, которые не знали иного отечества, кроме Москвы, потому что их матери и бабушки были русскими. И они стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей, за несение которых полагалось «государево жалованье». Тем самым служилые люди, используя нужду государства в своих услугах, могли служить своему идеалу и не беспокоиться о своих правах: ведь если бы великий князь не заплатил вовремя жалованья, то служилые люди ушли бы, а государь остался без помощников и сам бы пострадал.

Эта оригинальная, непривычная для Запада система была столь привлекательна, что на Русь стекались и татары, не желавшие под угрозой казни принимать ислам, и литовцы, не симпатизировавшие католицизму, и крещеные половцы, и меряне, и мурома, и мордва. Девиц на Москве было много, службу получить было легко, еда стоила дешево, воров и грабителей вывел Иван Калита. Но для того чтобы это скопище людей, живущих дружно и в согласии, стало единым этносом, не хватало одной детали — общей исторической судьбы, которая воплощается в коллективном подвиге, в свершении, требующем сверхнапряжения. Именно эти факты становятся концом только биологического становления и началом исторического развития.

Когда же народу стала ясна цель — защита не просто территории, а принципа, на котором надо было строить быт и этику, мировоззрение и эстетику, короче — все, что называется оригинальным культурным типом, — то все, кому это было доступно, взяли оружие и пошли биться с иноверцами: половцами, литовцами, генуэзцами (чья вера считалась неправильной) и с отступниками — западными русскими, служившими литвину Ягай-ло. Только новгородцы уклонились от участия в общерусском деле. Они больше ценили торговые пути, выгодные сделки, контакты с Ганзой, несмотря на то, что немцы не признавали новгородцев равноправными членами этой корпорации. Этим поступком Новгород выделил себя из Русской земли и через сто лет подвергся завоеванию как враждебное государство. Но будем последовательны: Новгород сохранил черты культуры, присущие древнерусским городам, и, подобно им, пал жертвой близорукого эгоизма. А вокруг Москвы собралась Русь преображенная, способная к подвигам, вплоть до жертвенности.

На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и т. д., а вернулась рать русских, отправившихся жить в Москву, Владимир, Суздаль и т. д. Это было началом осознания ими себя как единой целостности — России. Таким образом, мы можем датировать толчок великорусского этногенеза началом XIII века, инкубационный период — XIII — XIV веками, а осознание русскими себя как целостности — 8 сентября 1380 года.

А. Панченко. Но я думаю, что необходимо видеть и другую сторону проблемы. Бесспорно, разрыв этнической традиции между Киевской и Московской Русью был, но я бы не стал утверждать этого о традиции культурно-религиозной.

На чем покоится единство культуры и устойчивость культурного типа? В чем воплощается? Культура располагает запасом устойчивых форм, которые актуальны на всем ее протяжении. Это касается не только сюжетов и мотивов (они как раз не считаются с границами и могут кочевать по всему свету), но и нравственных ценностей. Куликовская битва — именно нравственная ценность.

Обратимся к тому фрагменту «Сказания о Мамаевом побоище», который касается «испытания примет» в ночь перед сражением. Дмитрий Донской и Дмитрий Боброк выехали на Куликово поле. Боброк «слез с коня и приник к земле правым ухом надолго. Потом встал, и опечалился, и вздохнул... И сказал князь великий: „Ну что, брат Дмитрий?" А он молчал и не хотел ничего говорить. Князь же великий понуждал его. Тогда Боброк сказал: „Одно тебе на пользу, другое же — к печали. Слышал я, что земля плачет: одна сторона плачет о чадах своих по-эллински, другая же сторона, подобно некоей девице, возопила горько-прегорько, как свирель, жалостно было слышать"». Боброк толкует это предзнаменование как счастливое для русских: «А твоего христолюбивого воинства много падет, но все же твой верх, твоя слава будет». Так повествует Основная редакция «Сказания». В Летописной редакции есть вариация первой части формулы: одна сторона плачет как вдова. Остальные редакции принципиальных изменений в текст не вносят.

Попробуем истолковать этот фрагмент. О врагах («по-эллински» — значит «неправославно») земля плачет, как мать о детях или вдова о погибшем муже. Эта часть формулы ясна и затруднений не вызывает. В литературе известны многочисленные образцы вдовьих плачей — княгини Евдокии в «Слове о житии и преставлении Дмитрия Донского», вдов убитого в Орде

князя Михаила Черниговского и князя Михаила Тверского. Известны и плачи земли-вдовы — например, по «Житию Меркурия Смоленского», где рыдает «общая наша мати-земля».

Это вполне соответствует языческому представлению о «матери сырой земле». Для наших предков и после крещения эта мифологема была живой реалией, а не художественной или отвлеченной идеей. В покаянной дисциплине это отразилось вполне наглядно. На того, кто «лег чревом на землю», духовный отец налагал епитимью: две недели есть всухомятку и каждый вечер класть по тридцати поклонов. Этот грех отождествлялся с непочитанием родителей, рассматривался как нарушение пятой заповеди: «Если отца или мать лаял или бил, или, на земле лежа ниц, как на жене играл...»

Вторая часть формулы находит параллель в эсхатологических сочинениях о «последних днях», когда будет «рыдание и стенание», когда от воплей и криков «потрясется земля, и солнце померкнет, и луна в кровь преложится, тогда восплачется земля как девица красная о погибели человеческой». Понятно, почему Боброк «вздохнул»: сражение предстояло кровавое, с большими потерями. Но отчего плач девицы-земли предвещает победу и одоление, отчего, как сказано в Псалтири, «сеющи слезами, радостию пожнут»? Такой ход мысли связан со сложным комплексом народно-православных представлений. Прежде всего это брачная символика.

- Брак, пир, битва, смерть и судьба в русском сознании связаны накрепко. Но здесь также звучит свирель, а свирель указывает на временную смерть и новое рождение. Источник — евангельский рассказ о том, как Иисус воскресил дочь Иаира (в его доме тоже звучали свирели — по покойнице, а покойница воскресла). Звук свирели — это перенесенная на землю небесная гармония, это нравственная чистота, поскольку свирель — пастырский атрибут, а Христос — Добрый Пастырь. В голосе свирели есть жертвенность, ибо тема невесты-земли тождественна теме невинной жертвы. В древнерусских апокрифах погребение Авеля, первого мертвеца и первого мученика, объясняется как брачная его ночь с девой-землей. Фольклору тоже известна эта трактовка. Вот смертельно раненный казак велит своему коню передать весть о гибели:

Ты скажи молодой жене,

Что женился я на другой жене,

На другой жене мать-сырой земле,

Что за ней я взял поле чистое,

Нас сосватала сабля острая,

Положила спать калена стрела.

Эта тема подхвачена Александром Блоком — во второй строфе цикла «На поле Куликовом»:

О Русь моя! Жена моя! До боли Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь.

Куликовская битва как символ стоит в одном ряду с Полтавской баталией и Бородинским сражением, а Дмитрий Донской, который бился с врагами «в лице», «напереди всех», — рядом с Петром и Кутузовым. У этих событий есть нечто общее. «Таким событиям суждено возвращение» (Блок).

В самом деле: нация запомнила и сделала символами победы на грани поражений, победы с громадными потерями. После Мамаева побоища еще не раз горела Москва, и Русь окончательно сбросила ордынское иго лишь сто лет спустя; от Полтавы до Ништадтского мира был путь длиною в двенадцать лет; после Бородина, которое Наполеон считал своей победой, пришлось оставить первопрестольную столицу. Но это как бы окончательные, решительные победы. Россия, если можно реставрировать ее символическое мышление по литературе, ставит героизм выше одоления, а самопожертвование и самоотречение выше силы.

Размышляя далее о Куликовском «толчке», мы увидим, что Куликово поле, Полтава, Бородино — вынужденные сражения. Россия защищалась, значит, была безусловно права. Это сражения на родной земле или на ее рубеже. Россия не посягала на чужое, она опять-таки была права. Для нации эти битвы были нравственной заслугой. Без нее символ невозможен. Именно поэтому в качестве символов избирались не легкие, а тяжелые, жертвенные победы: подвиг и жертва неразделимы.

Недавно по случаю двух юбилеев, 150-летия Толстого и 600-летия Куликовской битвы, на устойчивость национальной топики (обойдясь без этого термина) обратил внимание Д. С. Лихачев. Он отметил, что и в русских воинских повестях XIII — XVII веков, и в

«Войне и мире» сходно, с помощью одинаковых литературных средств воплощается народный нравственный кодекс: «Все значительнейшие воинские повести посвящены оборонительным сражениям в пределах Русской земли... Историческая сторона романа в ее нравственнопобедной части вся оканчивается в России, и ни одно событие в конце романа не переходит за пределы Русской земли. Нет в «Войне и мире» ни Лейпцигской битвы народов, ни взятия Парижа. Это подчеркивается смертью Кутузова у самых границ России. Дальше этот народный герой «не нужен». Толстой в фактической стороне событий усматривает ту же народную концепцию оборонительной войны».

Старомосковские книжники одобрили бы Толстого. В Наполеоне из «Войны и мира» они тотчас бы опознали типичную для великорусских воинских повестей фигуру захватчика, предводителя вражьей силы. Он горд, то есть грешен первым из семи смертных грехов, он самоуверен, он фразер, краснобай — совсем как Биргер и Мамай, с которыми сопоставляет Наполеона Д. С. Лихачев. Старомосковские книжники согласились бы с Кутузовым и с Толстым, что Бородино — победа, решительная и бесспорная, хотя после нее пришлось отдать французам Москву. Это было сражение на своей земле; враг был сильнее, наших полегло больше, но мы не дрогнули. «Не в силе Бог, но в правде».

Нравственно-художественная топика, общая для допетровской Руси и России нового и новейшего времени, появляется не только в принципах и оценках, но также в художественных деталях, а совпадение деталей всегда красноречиво, особенно если исключено прямое заимствование. Вернемся еще раз к «испытанию примет» в «Сказании о Мамаевом побоище»: «И, обратившись на полки татарские, слышит стук великий, и клич, и вопль, как на торгу или на строительстве города... И обратился на полки русские — там великая тишина». О такой же ночи вспоминает старый солдат из лермонтовского «Бородина»:

И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,

- И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый...

В действительности это невероятно: громадные русские армии и на Куликовом, и на Бородинском поле не могли пребывать «в тишине великой». Эти поразительно похожие сцены порождены национальной топикой, равно актуальной и обязательной для автора «Сказания о Мамаевом побоище» и автора «Бородина», хотя между ними пролегли четыре столетия.

Как видим, русский символический ряд укладывается в «великорусские» хронологические пределы, начинаясь с Александра Невского.

Впрочем, одного домонгольского героя мы все же в свой символический ряд включили. Это апостол Андрей Первозванный. Он, в качестве крестителя Руси, утверждается в русском сознании в XVI веке. Для его возвеличения больше всего сделал Петр, учредивший в 1698 году «кавалерию» Андрея Первозванного — старший из русских орденов. На косом орденском кресте по четырем его концам изображались латинские буквы S, А, Р, R, то есть Sanctus Andreas Patronus Russiae (Святой Андрей, Покровитель России). К Петровской эпохе относится и морской андреевский флаг, и другие очень яркие проявления культа апостола, будто бы «святым крещением первоначально пределы наши просветившего».

Каждому ясно, что Андрей никак не мог крестить Русь — при нем такой страны в помине не было. Попробуем воссоздать историю этой легенды.

Канонически об Андрее известно крайне мало. По Евангелию от Матфея, он был галилеянином и братом апостола Петра. По Евангелию от Иоанна, Андрей — один из учеников Иоанна Крестителя, еще прежде Петра призванный Христом на Иордане (отсюда — «Первозванный»), Скупость известий Писания восполняется красноречием множества апокрифов — коптских, эфиопских, сирийских, греческих, латинских, славянских. Общей чертой этих отреченных сочинений об Андрее, церковью не признанных, но некогда популярных, — надлежит считать то, что он изображается апостолом Севера и скифов, просветителем южных, восточных и северных берегов Черного моря. Местопребыванием Андрей избирает Синоп, откуда и совершает свои миссии, общим числом четыре. Самый северный предел третьего путешествия — Херсонес Таврический, древнерусская Корсунь, город в пределах нынешнего Севастополя. Отсюда Андрей возвращается морем в Синоп и отправляется в последнюю роковую дорогу. Крестив попутно Византию, он прибывает в Патры Ахайские, где оканчивает земное служение мученической кончиной. Его распяли на косом кресте, который потом стали называть «андреевским» (он изображен на флаге русского императорского флота).

Некий древнерусский книжник сочинил новый апокриф — о путешествии Андрея по Днепру и по новгородской земле. Апокриф вошел в «Повесть временных лет». Пересказываю его по Лаврентьевской летописи.

Андрей пребывал в Корсуни и собирался в Рим. Узнав, что неподалеку днепровское устье, он поплыл вверх по Днепру. Случилось так, что на ночь апостол пристал к берегу под горами, где впоследствии выстроился Киев. Утром Андрей предсказал «сущим с ним» ученикам, что на горах воссияет благодать божия, воздвигнется великий город с множеством церквей. «И взошел на горы, и благословил их, и поставил крест». Потом он прибыл в землю словен, «где ныне Новгород», и подивился обычаю здешних жителей, «как они моются и хлещутся». Через страну варягов Андрей добрался до Рима и там рассказал: «Дивные дела видел я на пути сюда, у словен. Видел я бани деревянные, и натопят их докрасна, до большого жара, а сами разденутся донага, и обольются щелоком, и бьют себя молодыми побегами, — до того, что вылезут чуть живыми, и окатятся студеной водою, и тогда оживут. Это их всегдашний обычай, никто их не мучает, они сами себя мучают, для них это — мовенье, мытье, а не мученье». Римские слушатели изумились, Андрей же, побыв в Риме, воротился в Синоп.

Что побудило сочинить этот апокриф? Импульс формальный очевиден: пребывание Андрея Первозванного в Корсуни дало возможность «вклинить» еще одно путешествие — между третьим и четвертым.

Кружной путь в Рим — через Восточную и Северную Европу — не казался встарь нелепостью. В 1054 году, году «схизмы», то есть формального разделения православия и католичества, папские легаты именно через Русь возвращались из Царьграда в Рим. Видимо, бывали причины, заставлявшие предпочитать окольную дорогу.

В летописи нет и намека на то, что Андрей крестил Русь. Крестить — нечто совсем иное, нежели предсказать будущее величие и благочестие пустых киевских

гор. Для крещения нужны люди, Андрей же, увидев словен, просвещать их почему-то не стал.

Вообще не следует преувеличивать легковерие древних, особенно людям XX века, которые на больших пространствах и долгое время вели упорную войну со здравым смыслом. В XX веке человеческая глупость расцвела пышным цветом, и нечего смотреть на прошлое свысока. Рискну утверждать, что большинство читателей «Повести временных лет» осознавало апокрифичность, «неистинность» легенды. Сказано в летописи под 983 годом: «Телесно апостолы здесь не бывали». Если судить эту фразу и легенду по принципу «правда или ложь?», нужно что-то принять, а что-то отбросить, поскольку логически они непримиримы. Но их можно примирить эстетически. Фраза констатирует исторический факт. Легенда к факту имеет отношение косвенное, как всякое художественное упражнение. Попробуем доказать это с помощью анализа сюжета.

В науке принято житейское объяснение апокрифа. Оно сводится к тому, что летописец-киевлянин, не знавший парных бань (как и теперь их не знают на Украине), высмеял новгородцев, любителей пара и веника. Смех — персонаж легенды, это чувствуется, но кто и над кем смеется? Л. Мюллер показал, что апокриф явно распадается на две автономные части — киевскую и новгородскую. Киевская не имеет никаких сюжетных следствий (о восхождении на днепровские горы Андрей в Риме не рассказывал), а новгородская имеет, притом незамедлительные, — удивление апостола и удивление римлян. Значит, ядро предания было новгородским, киевская часть — механическая прибавка, и ее я разбирать не буду.

Что до ядра, для его толкования лет тридцать назад немецкий филолог Д. Герхардт привлек «банный анекдот» из латинской «Истории Ливонии» Дионисия Фабрициуса, написанной в XVI веке. Автор повествует о случае, будто бы имевшем место в XIII веке в католической обители в Фалькенау, недалеко от современного Тарту. Местные монахи потребовали у папы увеличить содержание, ссылаясь на свою аскетическую жизнь, на «сверхзаконное», не предусмотренное иноческим уставом изнурение плоти. И действительно, посол, специально прибывший из Рима, стал очевидцем того, как ливонские чернецы в страшной жаре хлещут себя прутьями, потом окатываются ледяной водой — и так раз за

разом. Итальянец не понял, что это «мовенье», а не «мученье» (все прибалтийские, балто-славянские и финские бани, в сущности, одинаковы). Так северяне надули простофилю-южанина. По докладу итальянца папа нечто приплатил монастырю в Фалькенау.

Впрочем, Д. Герхардт полагает, что давным-давно это было именно «мученье», актуальный некогда для восточноевропейских «поганых» религиозный очистительный обряд, лишь с течением времени ставший «мовеньем», бытовой привычкой. Трудно сказать, так это или не так. Конечно, баня была связана с языческим культом (по гипотезе Б. А. Успенского, она первоначально выполняла функцию домашнего храма Волоса-Велеса). Баня и после христианизации сохраняла языческие реликты, хотя бы в оболочке «двоеверия». Так, в великий четверг, поминая усопших, им топили баню. В предбаннике на протяжении многих столетий обязательно снимали нательные кресты. »

Но нет резона привлекать языческие верования для толкования русского апокрифа и ливонского анекдота. Нетрудно понять, отчего именно в XIII веке братии из обители Фалькенау захотелось обмануть папу и отчего ей удалось надуть легата. Это — эпоха расцвета движения флагеллантов, «бичующихся» (от латинского fla-gellare — хлестать, сечь, бить, мучить). Флагелланты-клирики сами бичевались в монастырях, бичевали прихожан перед отпущением грехов. Процессии флагеллантов (первая волна — 1260 год) наводнили Италию, Южную Францию, затем Германию, Фландрию, добирались до Моравии, Венгрии и Польши. Собираясь толпами, обнажаясь (даже в зимнюю стужу), они «удручали» плоть. Только Англия и Русь остались в стороне от этого изуверского движения.

Когда легенда о новгородских банях попала в «Повесть временных лет» — остается только гадать. Это могло случиться и раньше и позже 1260 года. На сей счет предложены разные текстологические построения, но оставим их. Флагеллантство — как теория и как практика — появилось задолго до этой даты и до «первой волны». При Карле Великом «самоистязателем» был Св. Вильгельм, герцог Аквитанский. В X веке на этом поприще рьяно подвизался Св. Ромуальд, жестоко истязавший себя и своих монахов. XI век дал теоретика флагеллантства Петра Дамиани (1007 — 1072), автора трактата «Похвала бичам», где предложена следующая

апология бичевания и самобичевания: 1) это подражание Христу; 2) это деяние для обретения мученического, венца; 3) это способ умерщвления и наказания скверной и грешной плоти; 4) это способ искупления грехов. Образцом ревностного флагелланта Петр Дамиани выставлял Св. Доминика, биографию которого и написал.

В этой связи понятно любопытство Андрея, точнее псевдо-Андрея, созданного фантазией летописца. Посещая Новгород, он хотел узнать, что же происходит в жарких деревянных банях, где «разболокшиеся» ело-вене били себя прутьями до изнеможения: неужели и на Русь проникло флагеллантство? «Словене» (включая летописца) разубедили Андрея, он посмотрел и успокоился, а потом успокоил и римлян (скорее всего, своего брата Петра, первоверховного апостола и римского первосвященника). Таков смысл новгородского путешествия «апостольской тени»: наблюдатель встретил культуру, вовсе не восхвалявшую самоуничтожение и самоуничижение.

Л. Гумилев. Флагеллантство входит в «антисистемы», которые в I тысячелетии увлекали людей всех стран, — кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. Поясню, в чем дело.

Человеческому роду присуща аттрактивность — влечение к абстрактным ценностям. Импульсы, формирующие это влечение, могут быть жизнеутверждающими, а могут быть и отрицательными, когда индивид спасается от тягот мира за счет отказа от горя и радости, от заботы о близких и далеких, от любви к истине и отрицания лжи.

Для определения направления доминанты нужен исключительно чуткий прибор, и таковым является история мировоззрений и философских учений, о положительном значении коих мы уже говорили. Но наряду с ними встречаются жизнеотрицающие системы, которые мы вправе называть отрицательными. Казалось бы, что такие самоубийственные идеи не могут оказать воздействия на здоровые коллективы, многочисленные популяции, крепко слаженные этносы. Однако, могут — и оказывают. Это происходит в тех случаях, когда столкновение этносов с различной комплиментарностью насильственно связывает их в одну химерную целостность,

которая всегда бывает неустойчивой. Вот в ареалах столкновений этносов, где поведенческие стереотипы неприемлемы для обеих сторон, повседневная жизнь теряет привлекательность, обязательную целеустремленность, и люди начинают метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят. И вот тут-то возникают философские концепции, отрицающие благость человеческой жизни и смерти, то есть диалектического развития.

В начале новой эры в Средиземноморье, когда мысль была раскована от предрассудков, осыпавшихся как шелуха при контакте эллинского, иудейского и персидского мировосприятий, люди излагали свои соображения без обиняков. В III — IV веках н. э. эти концепции кристаллизовались в несколько систем: гностицизм, талмудический иудаизм, христианство, зороастризм. Все они заслуживают специального описания, которое мы отложим, чтобы не отвлекаться от главного — уяснения принципа биполярности. В этносфере этот принцип дошел до нашего времени и сформулирован уже в XX веке двумя поэтами, стоявшими по отношению к биосфере на двух противоположных позициях. Поскольку нам здесь нужна не история проблемы, а принцип классификации, — ограничимся двумя наглядными примерами.

Первая позиция — мироотрицание.

И понял он... и под вечерним садом

Ему открылась тысяча смертей, —

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

Хорек пил мозг из птичьей головы,

И страхом перекошенные лица

Ночных существ

Смотрели из травы.

Природы вековечная давильня

Объединяла смерть и бытие

В один клубок, но мысль была бессильна

Разъединить два таинства ее.

(Н. Заболоцкий)

В этой позиции соединены взгляды гностиков, манихеев, альбигойцев, карматов, махаянистов — короче, всех, кто считал материю злом, а мир — поприщем для страданий.

Вторая позиция — мироутверждение.

С сотворенья мира стократы

Умирая, менялся прах,

Этот камень рычал когда-то.

Этот плющ парил в облаках.

Убивая и воскрешая,

Набухать вселенской душой,

В этом воля земли святая,

Непонятная ей самой.

(Н. Гумилев)

Сходство позиций только в одном: иррациональности отношения персоны (человека или животного) к биосфере. Остальное — диаметрально противоположно, как в средние века и, видимо, до нашей эры.

В первой позиции — стремление заменить дискретные системы (биоценоз) на жесткие («И снится мне железный вал турбины...»), которые, по логике развития, превратят живое вещество в косное, косное, при термической реакции, разложится до молекул, молекулы распадутся до атомов, из атомов выделятся реальные частицы, которые, аннигилируясь, превратятся в виртуальные. Лимит такого развития — вакуум. И наоборот, при усложнении систем, где жизнь и смерть идут рука об руку, возникает разнообразие, которое немедленно передается в психологическую сферу, создает искусство, поэзию, науку. Но, конечно, «за все печали, радости и бредни» придется отплатить «непоправимой гибелью последней».

Должно сказать, что этническая история имеет три параметра: 1. Соотношение каждого этноса с его вмещающим и кормящим ландшафтом, причем утрата этой связи восполнима: упрощаются, а вернее, искажаются и ландшафт, и культура этноса. 2. Вспышка и последующая утрата пассионарностй; этногенез — как энтропийный процесс. 3. Выделение из этноса отдельных персон и консорций (сект), изменяющих стереотип поведения и отношение к природной среде на обратное.

Только в этом последнем параметре решающую роль играет свободная воля человека, обеспечивающая ему право выбора, но и подлежащая морально-юридической оценке: если некто желает стать преступником и злодеем, осуждение его уместно.

В эти три формулы умещается вся теория, необходимая этнологии для объяснения, почему история народов и государств идет не прямо по пути прогресса, а зигзагами и частыми обрывами в никуда. И почему,

на фоне столь трагичном, этносы существуют и радуются жизни.

Конечно, никто не живет одиноко, даже если очень этого хочет. Невидимые нити связывают страны, обитатели которых никогда не видели друг друга. И как ни называть эти связи: культурными, экономическими, политическими, военными... — они нарушают течение этногенезов, создают зигзаги истории, порождают химеры и зачинают антисистемы.

Идеологические воздействия иного этноса на неподготовленных неофитов действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, массовому алкоголизму. То, что на родине рассматривается как обратимое и несущественное отклонение от нормы, губит целые этносы, не подготовленные к сопротивлению чужим завлекательным и опьяняющим идеям. К числу таких принадлежал гностицизм как логика жизнеотрицания.

Бывают эпохи, когда людям жить легко, но очень противно. Именно таким был закат Римской империи, а с рождением Византии появились цели и интерес к жизни. Византийский суперэтнос вылупился из яйца христианской общины, социальным обрамлением которой была церковная организация. Но в этом яйце таился и второй зародыш, так называемый гностицизм.

Словом «гностицизм» мы определяем те течения той же христианской мысли, которые не были приняты церковью, восторжествовавшей несколько веков спустя. Это явление имеет свою предысторию.

Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями Малой Азией, Сирией и Египтом, решил, что он создаст из эллинов и восточных людей единый грандиозный этнос. Для этого он даже женил несколько сот своих офицеров-македонян на осиротевших дочерях погибших в войне персидских вельмож. Конечно, нового этноса не возникло: по приказу — этноса, явления природы, не создашь. Как социальная система его империя раскололась, как этнический конгломерат она превратилась в химеру. Пришлые греки и аборигены жили в одних и тех же городах, занимались теми же ремеслами и торговлей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга.

Так, в Александрии — столице Египта, где правили потомки одного из македонских полководцев — Птолемеи, 50 % населения составляли греки, 40 % евреи и 10 % все остальные, в том числе и египтяне.

В это время впервые греко-римский мир получил возможность ознакомиться с текстом Библии. Птолемей — царь Египта убедился, что его философы никак не могут переспорить еврейских раввинов. Философы изложили Птолемею свою точку зрения таким образом: «Мы никак не можем с ними спорить, потому что мы не знаем, что они доказывают; мы опровергаем один их тезис, а они говорят: «Да это вы не то опровергаете» — и выдвигают совсем другой. Мы должны знать точно, что в их книгах написано».

Птолемей отреагировал на жалобу в духе времени. В одну ночь в Александрии было арестовано 72 раввина. Царь вышел к ним и сказал короткую речь: «Сейчас вам каждому будет дан экземпляр Библии, достаточное количество папируса и письменных принадлежностей, и посадят вас в камеры-одиночки. Извольте перевести свою книгу на греческий язык. Филологи мои проверят, и, если будут несовпадения, я не буду разбираться, кто прав, кто виноват, а всех вас перевешаю, наберу новых раввинов и все равно получу перевод». Но больше не пришлось никого сажать — перевод он получил. Раввинов отпустили по домам. Так была создана Библия септуагинта — Библия в переводе семидесяти толковников.

Прочитав ее, греки не могли прийти в себя от изумления: как же, по книге Бытия, мир-то создан? Бог создал сначала весь мир, тварей и животных, потом человека Адама, потом из его ребра Еву и запретил им есть яблоки с древа познания Добра и Зла. А Змей соблазнил Еву, Ева — Адама. Они вкусили с запрещенного древа яблоко и узнали, где добро, где зло, и тем самым вызвали гнев Бога, который их лишил рая. Греки отнеслись к этому так: «Самое главное для нас — познание, а еврейский Бог нам его запретил; вот Змей — хороший, вот этот нам помог», — и они начали почитать Змея и осуждать еврейского Бога, сотворившего мир, и даже называли его «ремесленник» — Демиург. Представители этого течения богословской мысли назывались офиты, от греческого слова «офис» — змей.

По этой логико-этнической системе в основе мира находится Божественный Свет и его Премудрость, а злой и бездарный демон Ялдаваоф, которого евреи называют Яхвэ, создал Адама и Еву. Но он хотел, чтобы они остались невежественными, не понимающими

разницу между Доброми Злом. Лишь благодаря помощи великодушного Змея, посланца Божественной Премудрости, люди сбросили иго незнания сущности божественного начала. Ялдаваоф мстит им за освобождение и борется со Змеем — символом знания и свободы. Он посылает потоп (под этим символом понимаются низменные эмоции), но Премудрость, «оросив светом» Ноя и его род, спасает их. После этого Ялдаваофу удается подчинить себе группу людей, заключив договор с Авраамом и дав его потомкам закон через Моисея. Себя он называет Богом Единым, но он лжет; на самом деле он просто второстепенный огненный демон, через которого говорили некоторые еврейские пророки. Другие же говорили от лица других демонов, не столь злых. Христа Ялдаваоф хотел погубить, но смог устроить только казнь человека Иисуса, который затем воскрес и соединился с божественным Христом.

С более изящными и крайне усложненными системами выступили во II веке антиохиец Саторнил, александриец Василид и его соотечественник Валентин, переехавший в Рим.

Александрийские гностики представляли Бога Высочайшим существом, заключенным в самом себе, и источником всякого бытия. Из него, подобно солнечным лучам, истекли второстепенные божеские существа — зоны. Чем более отдалялись зоны от своего источника, тем слабее они становились. Все они в совокупности назывались плеромой, или Полнотой всего сущего. Вместе с плеромой существует грубая, безжизненная материя, не имеющая действительного бытия, а только вид его. Она называется Пустотой. Мир возник из соприкосновения и смешения этих двух стихий — плеромы и материи. Самый крайний из эонов по слабости своей упал в материю и одушевил ее, благодаря чему образовался видимый мир. Противоположность божественного и материального стала причиной зла в людях и демонах.

Зон, из-за которого возник мир, гностики также называли Демиург и приравнивали его к Богу Ветхого Завета. Они полагали, что он сделал мир неряшливо, что он бы и рад освободить дух из уз материи, но сделать этого не умеет. Была также гипотеза, что он злобно противится помощи, которую могут ему оказать высшие зоны.

Высочайшее Божество постоянно заботится о жертвах Демиурга — людских душах. Оно стремится поддержать в них мысль об их высоком происхождении и укрепить их в борьбе с материей. Для этой цели оно по временам сообщало людям, к тому способным, — пророкам и философам — новые духовные элементы и, наконец, послало на Землю первого зона в призрачном теле. Этот зон соединился при крещении с человеком Иисусом и показал людям путь обратно в плерому. Раздраженный этим Демиург, а по другим мнениям — Сатана, довел Иисуса до распятия. Небесный Христос оставил человека Иисуса на кресте и возвратился к Верховному существу. Итак, спасение души — это освобождение от материи через борьбу с ней.

Антиохийская школа, где учил Саторнил, трактовала проблему несколько иначе: «Нет, материя и дух — пер-возданны, они всегда были, просто материя захватила часть духа и держит его, и хотя освобождение из этих уз необходимо, но материя, вообще говоря, тоже существует наряду с духом». Из этой саторниловской школы вышло замечательное учение персидского пророка Мани.

В Иране обстановка была несколько иной. Воинственные парфяне объединились со степными саками и выгнали македонян из Ирана. Их цари мужественно отстаивали свою землю от македонян и римлян, но обаянию эллинской культуры подчинились и они. В их столице, Ктезифоне, ставились трагедии Еврипида, шли диалоги о философии Платона, переводился на персидский язык Аристотель. И, соответственно, в этой химерной целостности — Парфянской державе — расцвел гностицизм.

В 224 году князь из дома Сасана Арташир Папа-ган изгнал парфян из «Священной земли Ирана» и восстановил учение Заратуштры. Но к участию в зоро-астрийском культе допускались только персы, а население Месопотамии принимало либо христианство, либо гностицизм. И вот на границе двух миров — эллинского и персидского — в Месопотамии родился исключительно тонкий, талантливый художник, каллиграф и писатель Мани. В поисках мудрости он ездил даже в Индию, а вернувшись на родину, проповедовал новое учение, в дальнейшем сыгравшее огромную роль в развитии культуры, истории и даже этногенеза.

Заметим, что гностиками становились мечтатели, богоискатели, почти фантасты, стремившиеся, подобно античным философам, придумать связную и непротиворечивую концепцию мироздания, включая в него добро и зло. Гностицизм — это не познание мира, а поэзия понятий, в которой главное место занимало неприятие действительности. Гностические системы были совершенно потрясающими по красоте, логичности, неожиданности. Но они не имели никакого отношения к научной мысли, ничего не объясняли и не считали нужным объяснять, за одним исключением: учение Мани и его последователей. Манихеи объясняли людям, что такое зло, Мани же проповедовал такую идею: раньше свет и тьма были разделены между собой и тьма была сплошная, но не одинаковая в своей концентрации. Мрак двигался в беспорядке, в таком броуновском движении, и однажды случайно он подошел к границе света и попытался туда вторгнуться.

Против мрака выступил «первочеловек», под которым надо понимать Ормузда. Именно он стал бороться против контакта мрака со светом. Но облака мрака облекли Ормузда собой, разорвали его светлое тело на части и мучают частицы этого света. Таким образом, мир есть смесь мрака со светом, и надо добиться, чтобы эти частицы были освобождены, ради чего приходил сначала Христос, а потом он, Мани — Утешитель.

По учению Мани, ради освобождения нужно вести себя очень аскетически, не есть и не убивать животных с теплой кровью, есть растительную пищу. Предлагалось также воздерживаться от всякого рода плотских развлечений, потому что семья естественным образом оздоровляет организм, и он еще крепче держит душу. При этом разрешались оргии с полным и анонимным развратом, именно потому, что это помогало душе освободиться. Система, как видно, логичная.

Самоубийство не помогает, потому что признавалось переселение душ из тела в тело, и добиваться стоило лишь подлинной смерти — полной потери вкуса к жизни. И хотя Мани трагически погиб, казненный по проискам магов — зороастрийского духовенства, но его учение распространилось по всей Ойкумене, от Китая до Тулузы, и везде встречало крайне враждебное отношение, потому что в нем отчетливо проявлялось неприятие живой природы, семьи, творчества и самой истории этносов, как порождения злого начала — Мрака.

Стоит отметить, что большинство гностиков не стремилось распространять свое учение, ибо они считали его слишком сложным для восприятия невежественными людьми, и их концепции гасли вместе с ними. Но в середине II века христианский мыслитель Маркион, опираясь на речь апостола Павла в Афинах о «Неведомом Боге», развил гностическую концепцию до той степени, что она стала доступной широким массам христиан.

Маркион происходил из Малой Азии. Сначала был торговцем, потом, как человек образованный, занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом и Новом Завете, где доказал очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Нового Завета — это разные боги и что, следовательно, христианину поклоняться Ветхому Завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого Завета вошло в обиход, то большая часть церковников его не приняла, но Церковь разделилась на две части — маркионитов и противников Маркиона. Победили тогда — во II веке — маркиониты, но в III веке дуалистов одолели сторонники монизма.

Маркиона объявили последователем Сатаны и не признали его учения. Церковь его отлучила, а книгу его подвергли осторожному замалчиванию — самое страшное, что может быть для ученого, — на эту тему считалось неприлично говорить. (Восстановил систему доказательств Маркиона немец Доллингер, который из разных текстов собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого Завета противостоят один другому, как добро и зло.)

Однако учение Маркиона все же не исчезло. Через сотни передач оно сохранилось на родине Маркиона, в Малой Азии, и в IX веке, преображенное, но еще узнаваемое, стало исповеданием павликиан (от имени апостола Павла), выступивших на борьбу с византийским православием, причем они даже заключили союз с мусульманами.

Павликиан нельзя считать христианами. Несмотря на то, что они не отвергали Евангелия, павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинств крещения и причастия и все материальное почитали злом. Будучи последовательными, павликиане активно боролись против Церкви и власти, прихожан и подданных, сделав промыслом продажу плененных юношей и девушек арабам. Вместе с тем, в числе павликиан встречалось множество попов-рас-

стриг и монахов, а также профессиональных военных. Удержать этих сектантов от зверств их духовные руководители не могли. Жизнь брала свое, даже если лозунгом борьбы было отрицание жизни. И не стоит тут винить Маркиона, в идеологическую основу антисистемы могла быть положена и другая концепция.

Павликианство было разгромлено военной силой в 872 году, после чего пленных павликиан не казнили, а поместили на границе с Болгарией для несения пограничной охраны. Так смешанная манихейско-маркио-нистская доктрина проникла к балканским славянам и породила богомильство, вариант дуализма, весьма отличающийся от манихейского прототипа, укрепившегося в те годы в Македонии.

Богомилы учили, что глава созданных Богом ангелов, Сатаниил, из гордости восстал и был низвергнут в воды, ибо суши еще не было. Сатаниил создал сушу и людей, но не мог их одушевить, для чего обратился к Богу, обещая стать послушным. Бог вдохнул в людей душу, а Сатаниил сотворил Каина. Бог в ответ на это эманировал Иисуса, бесплотного духа, для руководства ангелами, тоже бесплотными. Иисус вошел в одно ухо Марии, вышел через другое — и обрел форму человека, оставаясь призрачным. Ангелы скрутили Сатаниила, отняли в его имени суффикс «ил», в котором таилась сила, разумеется мистическая, и загнали его в ад. Теперь он не Сатаниил, а Сатана. А Иисус вернулся в чрево Отца, покинув материальный, созданный Сата-ниилом мир. Вывод из концепции был прост: «Бей византийцев!»

Как видно из описания, разница во взглядах у манихеев, маркионйтов, богомилов была больше, нежели у католиков и православных. Однако дуалисты имели единую организацию из шестнадцати церквей, тесно связанных друг с другом. Сходство их было сильнее различий, несмотря на то, что основой его было отрицание. В отрицании их сила, но также и слабость; отрицание помогало им побеждать, но не давало победить.