Полный текст книги

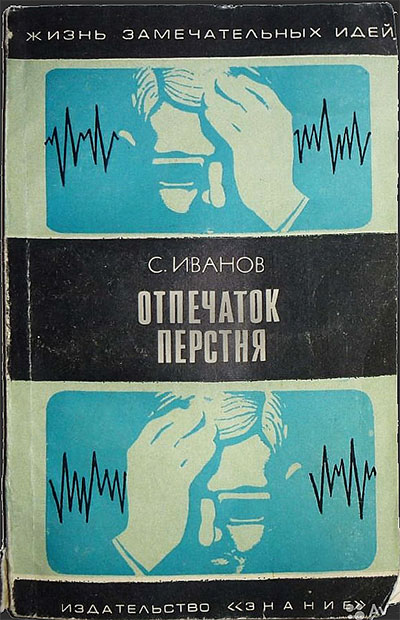

В одном из Платоновых диалогов наш ум сравнивается с восковой табличкой, на которой мир оставляет, подобно перстню. свои отпечатки. Так родилась гипотеза о природе памяти, дожившая до наших дней. Отпечатки, или, как теперь говорят, следы памяти, служат объектом увлекательных поисков, в которых участвуют психологи, физиологи, биохимики, – поисков, сопровождающихся замечательными находками и открытиями. О них и рассказывается в этой книге, рассчитанной на широкие круги читателей.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОХИТИТЕЛИ СЕКРЕТОВ

К Александру Романовичу Лурии, тогда еще начинающему психологу, пришел однажды молодой человек и попросил проверить его память. Сам он не замечает ничего в ней особенного, но на обследовании настаивает редактор газеты, где он, Ш., служит репортером. Редактор недоумевает, как Ш. ухитряется, ничего не записывая, запоминать слово в слово все его поручения и все свои интервью. Лурия приступил к опытам без особой заинтересованности: мало ли встречается людей с феноменальной памятью на слова, на фамилии, на лица. И у феноменальной памяти есть свои пределы. Прошел час, другой, и Лурия почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Никаких пределов память Ш. не имела. Лурия прочитывал ему бесконечные ряды слов, чисел, букв – Ш. невозмутимо воспроизводил их и в прямом и в обратном порядке. Таблицу из пятидесяти цифр он запомнил в три минуты, а еще через полторы превратил ее в многозначное число. Ни интерференции, ни фактора края – ничего из того, что мешает нам одинаково прочно запоминать каждый элемент заучиваемого, для него не существовало. Неумолимое время было не властно над его памятью: через пятнадцать лет, встретившись с Ш., Лурия попросил его воспроизвести те самые ряды слов и чисел. Ш. закрыл глаза и сказал: «Да, да… это было у вас на той квартире… вы сидели за столом… вы были в сером костюме… я вижу, что вы говорили». И все, что ни говорил тогда ему Лурия, воспроизвел так гладко, будто все пятнадцать лет только и делал, что повторял эти бессмысленные ряды.

Такого не то, что психология, наука, правда, сравнительно молодая, такого не знала ни философия, интересовавшаяся памятью на протяжении двух с половиной тысячелетий, ни вообще человеческая история. Конечно, во время оно любой древнегреческий старшеклассник помнил наизусть всего Гомера (около 28 тысяч строк) и не забывал его до конца своих дней, а древнеиндийский, вдобавок к своим эпосам, затверживал еще и сотни тысяч строк из религиозно-философских трактатов. Но то был результат упорного вызубривания, сопровождавшегося особой тренировкой памяти, а иногда и использованием мнемотехники, результат методической, часто отгороженной от всего прочего, специальной работы. Да и тексты-то были не бессмысленны. Тут же все получилось как бы само собой, а если и была мнемотехника, были особые приемы, то и они рождались у Ш. почти непроизвольно, а уж о выучивании, о повторении, о размышлении над материалом и речи быть не могло. Нет, история такого не видывала.

История видывала другое, и прежде всего врожденную или благоприобретенную память на образы одного какого-нибудь вида, связанную с остротой тех или иных чувств и органов восприятия, память на зрительные и слуховые образы, а чаще еще уже – на имена, на ритмы и мелодии, на оттенки цвета, запаха, вкуса. Чем уже эта память, чем более избирательна она, тем яснее и ее происхождение- постоянная непроизвольная тренировка, чисто профессиональный навык. Немало было написано о феноменальной памяти на лица, которой отличались Александр Македонский, Наполеон и другие выдающиеся полководцы, помнившие в лицо всех своих гренадеров. Ничего феноменального! Почти всех своих учеников помнят в лицо старые педагоги, всех больных – медицинские сестры, всех завсегдатаев ресторанов – официанты и гардеробщики. Запоминают на всю жизнь, хоть и не помнят уж ни фамилий, ни характеров, ни сопутствовавших знакомству обстоятельств. Ничуть не хуже, чем у Наполеона, только в своем роде, была память у тех сталеваров, которые еще недавно, до изобретения приборов, определяли по игре оттенков розового цвета на раскаленной стенке печи, готова или не готова плавка, или у опытных дегустаторов, которые узнают по вкусу не только возраст вина и сорт винограда, но и где он произрастал, на склоне горы или в долине, и щедрое ли солнце было в то лето. Чудес, которые творит с памятью профессиональная тренировка, так много и так они разнообразны, что, пожалуй, ничего особенно чудесного в них и нет, а чудом было бы обратное – отсутствие хорошей памяти на лица у опытного педагога или вкусовой памяти у дегустатора.

Не каждому дано быть полководцем. Но даже в профессиях кассовых, где, кажется, никакого особенного таланта не требуется, а требуется лишь знание дела да усердие, и там успех зависит от врожденного предрасположения к тому или иному кругу занятий. В предрасположение же это, помимо определенных свойств характера и нервной системы, входит и своя комбинация свойств памяти, чьи изъяны не залатать никакой тренировкой. Космонавтов и пилотов тренируют после того, как они благополучно выдержат экзамен на прочность, гибкость и готовность памяти, без которых человек не в состоянии принимать решения молниеносно, ибо не в состоянии молниеносно давать новой информации надлежащую оценку. Про того, кто обладает упомянутыми свойствами, мы в обычных житейских обстоятельствах говорим, что он за словом в карман не полезет, а кто не обладает, что он крепок задним умом. Но ведь без этих свойств невозможно представить себе ни толкового администратора, своего рода полководца в миниатюре, ни диспетчера аэропорта, чью деятельность столь выразительно описал Артур Хейли в своем нашумевшем романе «Аэропорт», ни диспетчера энергосистемы или цеха, ни представителей многих других, вполне массовых профессий, связанных с оперативной переработкой информации. И недаром все эти диспетчеры подвергаются такому же строгому отбору, как пилоты и как космонавты.

Во всех прочих случаях экзаменом служит сама жизнь. Одни делают правильный выбор сразу, зная или угадывая, что будет лучше всего отвечать их наклонностям. Другие находят себя после нескольких попыток. Но для этих попыток тоже нужен характер, способный преодолеть быстро укореняющуюся инерцию, и, кроме того, понимание причин той неудовлетворенности, которая не может не возникнуть, если дело выбрано не по душе. Человек, не сумевший вовремя задуматься над природой этой неудовлетворенности и перебороть себя, живет целиком о власти инерции, не доставляя радости ни себе ни людям, а часто терзая и себя и людей. Он делает свое дело иногда даже с преувеличенной скрупулезностью, но ни разу не достигает в нем того счастливого артистизма, который служит верным признаком призвания, рождающегося из всей суммы психических свойств, сформированной воспитанием и обучением в младенческие лета из урожденного материала. Материал же этот у всех у нас особенный: к одному воздействию податлив, к другому не очень; оттого-то и все мы друг на друга непохожи, и на вкус на цвет товарища нет.

Предмет нашего обсуждения достаточно тонок и сложен, и мы должны всячески воздерживаться от категорических утверждений. И все же, если бы мне, например, повстречался человек, вознамерившийся посвятить себя педагогике и обнаруживший вдруг дурную память па лица, я бы не удержался и предостерег его от этого шага и от всех подобных шагов, ведущих к постоянному общению с людьми, в котором эти люди будут попадать в зависимость от него. Не боги горшки обжигают, но ведь и гончар гончару рознь. А тут будут лепиться не горшки, а судьбы, и сколько окажется таких людей, кто беспамятство такого человека примет за черствость и в ответ очерствеет сам. Нет, не стоит ему идти ни в педагоги, ни во врачи, ни в руководители любого масштаба, ни даже в продавцы. Есть десятки других дел, в которых проявятся и будут верно служить ему другие свойства его памяти и в которых он достигнет божественного мастерства.

К счастью, неискоренимого беспамятства на ограниченный круг предметов, кажется, не существует, как не существует и сверхъестественной памятливости на такой же круг. Нет людей, которые совсем бы не запоминали лиц или одинаково хорошо запоминали каждое попавшееся им лицо. Про французского художника Гаварни, правда, рассказывали, будто он мог, гуляя с кем-нибудь, воскликнуть: «Вы помните этого человека? Да ведь мы с вами встретили его двадцать лет назад на Монпарнасе!» Рассказывали нечто в том же роде и про Доре: будто бы он мог воспроизвести в гравюре один раз увиденную картину, да так, что от него не ускользала ни одна подробность. Но рассказы эти при всем остальном, что нам известно о Гаварни и о Доре, свидетельствуют о феноменальной зрительной памяти вообще, а не о специальной памяти на лица или картины. В последнем же случае мы, возможно, имеем перед собой типичный образец эйдетической памяти, на которой подробнее остановимся в па-чале следующей главы.

Такою же замечательною, но уже слуховой, или, вер-1 нее, музыкальной, памятью обладали Моцарт и Рахманинов. Последний, решивши подшутить над одним из своих друзей, спрятался в комнате, по соседству с залой, где тот исполнял только что сочиненную свою пьесу, а назавтра, к величайшему смятению композитора, сыграл ему эту пьесу без малейшей запинки и с блеском. Моцарт же похитил музыкальный секрет у самого римского папы. (Когда Моцарту исполнилось четырнадцать лет, отец его решил продемонстрировать своего гениального сына Европе. Будучи в Риме, они не преминули пойти в страстную среду послушать в Сикстинской капелле знаменитое «Miserere». Сочинение это, написанное в XVI веке Грегорио Аллегри, произвело на мальчика сильное впечатление. В тот момент, когда оно начинается, папа и кардиналы падают ниц, пламя свечей бросает свой отблеск на «Страшный суд», написанный Микеланджело на стене, к которой примыкает алтарь; свечи постепенно тушат, фигуры несчастных в свете догорающих свечей становятся еще выразительнее; регент, отбивающий такт, замедляет темп, пение мало-помалу замирает, и грешник, как писал один из очевидцев, «в душевном сокрушении перед величием своего бога, простертый перед его троном, кажется, ожидает в молчании голоса, который сейчас будет его судить».

Однако впечатление, производимое этой вещью, зависело не столько от места, где его исполняли, или от сопутствовавших исполнению ритуалов, сколько от самой манеры исполнения. Папские певцы обучались особым приемам, которые нельзя было передать нотами. Во всех стихах псалма повторялась одна и та же мелодия, но каждый стих по звучанию отличался один от другого едва уловимыми подробностями: одни звуки усиливались, другие ослаблялись, одну строфу пели быстрее, другую медленнее. Приемами этими владела только Сикстинская капелла, и тем не менее даже ноты этого песнопения, в которых был записан лишь общий его рисунок, давать кому бы то ни было запрещалось под страхом отлучения от церкви. Однажды австрийский император Леопольд 1, сам неплохой композитор, попросил у папы через своего посла копию «Miserere», чтобы послушать его в исполнении своей капеллы, где были собраны лучшие певцы того времени. Согласие было получено, регент приказал сделать копию, ее послали императору, и каково же было изумление Вены, когда она услышала пошловатую и явно искаженную пьесу. Леопольд вообразил, что регент послал вместо сочинения Аллегри какую-то вульгарную композицию, и отправил в Рим жалобу. Регента уволили, не пожелав выслушать его оправданий, но тому удалось уговорить одного из кардиналов растолковать папе, что способ исполнения, которому обучались годами, на бумаге непередаваем. Его святейшество, не будучи знатоком музыки, едва-едва разобрался в сути дела, однако регента простил и велел ему написать императору объяснение.

После этой истории нам станет понятнее величие того, что совершил Моцарт, и то изумление, в которое он поверг римскую публику после концерта, данного им по окончании страстной недели. Вернувшись в среду вечером в гостиницу, он записал по памяти все «Miserere», за исключением нескольких ускользнувших подробностей. Второе и последнее в году исполнение должно было состояться в пятницу. В пятницу Вольфганг отправился снова в Капеллу с рукописью, спрятанной в шляпе, и внес в свою копию поправки. И вот после двух таких поспешных уроков он спел «Miserere» в концерте так, как пели его многоопытные певцы Капеллы. Когда Моцарт вместе с отцом отбыли в Неаполь, а потом снова вернулись в Рим, папа, которому уже рассказали о сенсации, захотел увидеть юного гения и пожаловал ему по этому случаю крест и грамоту на звание кавалера «Золотого воинства».)

Подобные случаи и легли в основу первой, житейской классификации типов памяти, которой не чуждались и психологи. Еще в прошлом веке было сказано, что памятей столько же, сколько и добродетелей, а в нынешнем – что память вообще это абстракция. Разумеется, в эту первую классификацию, кроме зрительной и слуховой памяти, вошла и память на запахи и память вкусовая, и осязательная память, которая у всех у нас дремлет за полной почти ненадобностью, но, если потребуется, может пробудиться и достигнуть необычайного совершенства. В свое время философы английской школы, следуя Беркли, посвятили осязанию немало вдохновенных строк, ставя его чуть ли не выше зрения: оно и только оно дает, по их мнению, истинное ощущение протяженности. Это, конечно, было заблуждением. Ощущение протяженности доставляет нам и зрение, само развившееся из осязания, и даже слух: именно ему, а не осязанию обязаны слепые своей способностью улавливать расстояние до ближайшего препятствия, отражающего стук их палочки. Однако осязание нельзя сбрасывать со счетов, и не только из-за его участия в особых случаях узнавания или из-за древности его рода, а хотя бы из-за его роли в формировании многих представлений, носящих эмоционально-метафорическую окраску, таких, например, как «гладкие речи», «без сучка и задоринки», «сырая, рыхлая книга», «колючий человек», «тупица», «острота», «тонкий юмор». И еще одну важную роль выполняет осязание – служит подспорьем двигательной памяти, с которой психологи и начинают обычно классификацию. Эта весьма почетная память лежит в основе всех рабочих навыков, всех выученных нами спортивных упражнений и танцевальных фигур и, главное, всех наших бесчисленных автоматических привычек, вроде умения чистить зубы, переходя улицу, смотреть сначала налево, а потом направо, а уходя, гасить свет. Память эту академик И. С. Бериташвили, старейший из наших физиологов, неспроста называет упражненческой и целиком отождествляет с условными рефлексами.

Подобно тому как есть люди с преобладающей зрительной или слуховой памятью, так есть люди и с преобладающей памятью на движения. Распознать преобладающий тип, кажется, проще всего по роду занятий. Но тут легко обмануться, потому что занятие складывается из совокупности элементов, в которой тип памяти может оказаться в подчинении у других свойств личности. Злые языки утверждали, что Вагнер при всем своем могучем таланте обладал отвратительной музыкальной памятью и не мог пропеть ни одной фразы не сфальшивив. Если это так и было, то интересно, как чувствовали себя после «Лоэнгрина» и «Тангейзера» те, кто, заметив этот изъян у юного Вагнера, отговаривали его от занятий музыкой? Но кто помнит свои ошибки, а тем паче неловкие советы! Как бы то ни было, психологи подыскивают для обоснования своих классификаций случаи попроще. Посмотрите, говорят они нам, как человек вспоминает забытый номер телефона. Если у него преобладает слуховая память, он попытается восстановить интонационно-ритмический образ номера. Такой человек всегда предпочтет сто раз услышать, чем сто раз увидеть. Тот же, кто опирается на память зрительную, постарается представить себе этот номер написанным, а кто – на двигательную, напишет его, не на бумаге, так в воздухе, да еще попытается произнести его, но не затем, чтобы вспомнить звуковой образ, а чтобы воспроизвести свои речевые движения. Когда он запоминал номер, он несколько раз невольно произнес его вслух. Он, этот человек двигательного типа, может прочитать сотни книг, и все равно, когда он откроет книгу, вы заметите, как он шевелит губами.

Психологам все это известно больше ста лет. Гремевший в середине прошлого века мнемонист-счетчик Иноди рассказывал французскому психологу Альфреду Бинэ, что всю ту уйму цифр, которой ему приходится оперировать, он воспринимает только на слух. «Я слышу цифры,- говорил он.- Они звучат около моего уха такими, какими я их произносил». Другой мнемонист Диаманди, напротив, все свои фокусы строил на зрительной памяти. Каждую цифру, которую ему предлагала публика, он мысленно записывал рукой в большой воображаемый квадрат, держал его перед глазами и все оттуда считывал. Так что психологи видывали многое, и обыкновенное, и необыкновенное, и многое уже успели разложить по полочкам к тому дню, когда на их горизонте возник Ш. со своей поразительной памятью, поразительной потому, что, в отличие от своих предшественников, он не умел забывать ничего и не укладывался ни на какие полочки – ни на зрительную, ни на слуховую, ни на двигательную. Все памяти развиты были у него одинаково.

РАССЫПЧАТЫЙ ГОЛОС

Ш. был, очевидно, ярко выраженный эйдетик, как Доре и Диаманди и как, в своей сфере, Моцарт Рахманинов и Иноди. Понятие это ввел немецкий психолог Иенш, и означает оно в переводе с греческого «принадлежащий образу», или, буквально, «принадлежащий идее». Иенш заметил, что дети подолгу сохраняют в памяти сложные картинки, которые им давали разглядывать на несколько секунд. Когда Иенш просил их рассказать, что изображено на картинке, они не припоминали ее по частям: картинка просто возникала перед их взором, и они «считывали» с нее детали так же легко, как Диаманди цифры со своего квадрата.

У взрослых эйдетическая память встречается редко, а у детей, как подтвердили недавние опыты американского психолога Хэйбера, сплошь да рядом. Может быть, это она помогала нам в школе с легкостью заучивать огромные стихотворения и целые страницы из учебников, ничего не говорившие нашим чувствам? Но отчего она тускнеет с годами и сохраняется только у немногих счастливчиков? Оттого, должно быть, что мы перестаем упражнять ее, и она угасает, подобно костру, куда больше не подбрасывают дров. Ведь память это не что иное, как способность к механическому сохранению образа, не память даже, а как бы удержанное в неприкосновенности восприятие. С годами же нам все реже и реже приходится прибегать к наглядному мышлению; наглядное и непосредственное вначале наше запоминание мало-помалу уступает место словесно-логическому и опосредствованному. Все свое окружение мы впитываем в младенчестве ненасытно, ничуть не тяготясь той информационной перегрузкой, о которой любит потолковать наш озабоченный век, но впитываем во многом бессознательно и буквально. Если нам понравилась сказка, мы требуем, чтобы нам рассказывали ее снова и непременно «как в прошлый раз», отчаянно восставая против всяких поправок и улучшений. С такой же непосредственностью мы окунаемся в стихию заучивания наизусть – стихов, песенок, букв, таблицы умножения, правил. Но стихия истощается быстро. От нас требуют решения задач, а тут уже мало одной механической памяти. Требуют умения пересказывать тексты своими словами и составлять планы. Сперва это раздражает нас, мы цепляемся за текст, а план составляем, когда сочинение уже написано. А потом ничего, привыкаем и к «своим словам», и к «выделению главного», ко всему привыкаем, нисколько не сожалея об утрате непосредственности и способности к механическому запоминанию. Не помнить ведь надо, а знать; разве все упомнишь в наш век информационного взрыва! Знать надо, думать, шевелить мозгами, а все эти спряжения да склонения, да разные исключения, да числа Авогадро -все это в справочниках, в словарях. И страшно нам нравится анекдот про Эйнштейна и Эдисона, который нам время от времени пересказывают любимые наши научно-популярные журналы. Приходит раз Эйнштейн к Эдисону, а тот жалуется: никак не может найти себе помощника. Эйнштейн спрашивает, а что должен уметь помощник? Эдисон говорит: не уметь, я и сам все умею, а помнить он должен – все формулы по физике, все свойства металлов и тысячу еще всяких вещей. Даже длину моста через какой-то пролив или залив. К старости, говорит, память слабеть стала, вот и нужен такой помощник, чтобы, чуть что, мог сразу сказать. «Жаль,- говорит Эйнштейн,- не гожусь я к вам в помощники, ничего такого не помню. Но зачем, скажите на милость, все это помнить, когда есть справочники?» Чудак этот Эдисон! Даже непонятно, как это он умудрился столько понаоткрывать. Терпение, наверно, было адское. Говорят, спал по три часа в сутки, а когда искал материал для нити накаливания, перепробовал все вплоть до соломки для шляпок. Ну насчет шляпок, может, и выдумка, а вот разговор с Эйнштейном был, это точно. Сам феномен был и от других того же требовал. Но не каждый, же рождается с такой памятью. Эйнштейн же не родился. Даже наоборот, про его забывчивость еще больше анекдотов есть, а тоже ведь кое-что открыл. Думать умел, вот и все.

И ведь верно, не каждый рождается с такой памятью. И даже эйдетик – не феномен. Феномен тот, у кого эйдетическая память сохраняется на всю жизнь, а таких можно сосчитать по пальцам. Но и взрослый эйдетик не мыслит одними наглядными образами. Если он, например, художник, он тоже прежде всего думает – строит композицию, отбирает цвета. Не копиями же прославился Доре, а самостоятельными композициями. Никогда он не «принадлежал образу» безраздельно, и никто ему не принадлежит, даже те, кто рождается с синестезиями. Да, синестезии – вот поистине редкое явление. Человек слышит цвет и видит звук. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание – все чувства перемешаны у такого человека, никаких перегородок. Тоже, наверное, какое-то врожденное отклонение от нормы, как при всякой сверхъестественной памяти на образы одного типа. Там, очевидно, мощное развитие слуховых или зрительных зон в мозговой коре, а тут избыток контактов между этими зонами. И вот человек утверждает что этот звук голубой, а тот розовый, а цвет этот похож на пенье жаворонка или, наоборот, на скрежет полозьев об асфальт. Все мы, правда, немного синестетики. Разве не говорим и мы, что один цвет теплый, а другой холодный, что вот этой даме пора сменить крикливые тона на приглушенные, что симфония эта бесцветна, а вот тот художник предпочитает сочные краски? Разве скандализует нас «пронзительный свет луны» у Гончарова или «запах цветов, доходящий до крика» у Волошина? Да ничуть. Уж давно «пронзительный свет» стал расхожим штампом, как и сотни подобных метафор. Но метафоры есть метафоры. Мало кто запоминает окружающее метафорически, да еще при помощи таких изысканных ассоциаций, как «кричащий запах». Даже синестетики мыслят не метафорами. Цвет звучит для них не в переносном, а в буквальном смысле. Запах у них криком кричит, а звук пронзает все их существо.

Ш. и был таким синестетиком, и эйдетиком и синестетиком вместе. Как-то раз Ш. пожаловался Лурии на то, что ему мешает шум, доносившийся из соседней комнаты. Шум превращается в клубы пара, и они заслоняют таблицу с цифрами. «Какой у вас желтый и рассыпчатый голос»,- объявил он однажды психологу Л. С. Выготскому. Началась новая серия опытов. Ш. дали послушать один тон – он увидел серебряную полосу, тон сделали повыше -серебряный стал коричневым, а во рту появилось ощущение кисло-сладкого. Один тон вызвал у него образ молнии, раскалывающей небо пополам, а от другого он вскрикнул – будто игла вонзилась в спину. Какие уже тут метафоры! Гласные были фигурами, согласные брызгами, а цифры, то молочными пятнами, то башнями, то вращающимися отрезками. Все имело свою форму, свое звучание, свой цвет и вкус и благодаря этому впечатывалось в память с удесятеренной силой. «Я вспоминаю,- рассказывает Лурия в своей «Маленькой книжке о большой памяти»,- как однажды мы с Ш. шли обратно из института… «Вы не забудете, как пройти в институт?» – спросил я Ш., забыв, с кем имею дело. «Нет, что вы,- ответил он,- разве можно забыть? Ведь вот этот забор- он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой пронзительный звук…»

Синестезия и помогала и мешала ему: то, что он запоминал, он запоминал навсегда, но были вещи, которые он никак не мог запомнить. Синестетические переживания делали образы зыбкими, подвижными; детали на картинках менялись местами, увеличивались, уменьшались, убегали прочь. Он плохо запоминал лица, воспринимая их как игру света и тени. То ли дело забор – забор, как таблица, постоянен и не выразителен. Смысл слов зависел у него только от их звучания. «Самовар,- говорил он.- Ну, конечно, это сплошной блеск, но не от самовара, а от буквы «с». Слово «самовар» было похоже на самовар. А фамилия врача Тигер с настоящим врачом не имела ничего общего: «Тигер,- объяснял он,- это такая высокая палка, из-за «е» и «р» она втыкается вниз», а вместо палки появился румяный толстый человек. Чтение было для него пыткой. С трудом продирался он через зрительные образы, которые помимо его воли вырастали вокруг каждого слова. Особенно страдал он, если в тексте попадались детали, которые уже были прежде. «Афанасий Иванович вышел на крыльцо»,- читал он, и перед его глазами возникало крыльцо Коробочки, на которое когда-то поднимался Чичиков. Герой «Старосветских помещиков» сталкивался с героем «Мертвых душ». «Я не могу читать! – жаловался он.- Другие думают, а я вижу». Стихи с их метафорами приводили его в отчаяние; для него, буквалиста, поэзия была книгой за семью печатями и отвлеченные понятия, вроде «умеренности» или «протяженности», тоже. Клубами пара и брызгами заволакивалось все, что нельзя увидеть, ощупать, услышать, что не «втыкается вниз» и не «пронзает спину». Когда же ему предложили выделить из рядов, которые он запомнил, названия птиц и жидкостей, он растерялся. Он их нашел, но лишь после того, как пробежал внутренним взором все ряды от начала до конца. «Если бы мне дали простой алфавит,- признавался он,- я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать».

Так как же он заучивал эти лишенные связей ряды и мертвые таблицы, все то, что нам в тысячу раз труднее запомнить, чем осмысленный текст, чем лица, чем логику события и суть дела? У него была своя мнемотехника, или эйдотехника, как называет ее Лурия, подчеркивая этим, что запоминались прежде всего образы, а не смысл, не ассоциативные связи, намеренно конструируемые в традиционной мнемотехнике, а ощутимые фигуры.

Искусство мнемотехники родилось более двух тысяч лет назад. Однажды, как гласит предание, греческий поэт Симонид был в гостях и пировал с приятелями. Внезапно его вызвали по неотложному делу. Едва он переступил за порог, как раздался сильный подземный толчок, дом рухнул, и все пировавшие были погребены под обломками. Родственники не могли опознать никого из погибших. Тогда Симонид представил себе план комнаты, и тотчас в его памяти ожило, где кто сидел, и он уверенно указал, какие останки кому принадлежали. С тех пор все, что ему требовалось запомнить, Симонид помещал в комнаты воображаемых домов и по мере надобности извлекал их оттуда. Симонидовой системой занимались Цицерон, Квинтилиан, Раймунд Луллий, Пико делла Мирандола, Джордано Бруно и другие выдающиеся умы. Расцветала она дважды – во время увлечения ораторским искусством, в Древнем Риме, когда никто не отважился бы выступить по бумажке, и в эпоху схоластических споров, участники которых, чтобы не лезть в карман за словом, должны были знать наизусть всю Библию и кучу богословских трактатов. В ту пору всю Европу наводняли странствующие мнемонисты, которые и сами были ходячими энциклопедиями и за большие деньги делали ими других. Желающих они обучали строить не только воображаемые дома, но и целые города и населять их сведениями из священного писания, из истории, географии, астрологии, астрономии, математики.

Через несколько веков появилась еще одна система, но уже не образная, а словесная. Пользовались ею в основном для запоминания чисел и дат. Какому-нибудь школяру требовалось, положим, запомнить год Куликовской битвы – 1380. Для подобных целей он уже раньше выучил назубок таблицу из четырех горизонтальных рядов. В каждом ряду было по десять клеток. В верхнем стояли цифры от 0 до 9, а в остальных по определенной системе располагались буквы. Дальше проделывалась простая операция. Единица подразумевалась, а из 380 получались три буквы – 3, В и Л. Из них почти само собой выходило слово «завалено», а из него при небольшом усилии воображения целая фраза: «Куликово поле завалено трупами». Запомнить такую фразу и «декодировать» ее обратно в число было проще простого: 3, В и Л ставились обратно в таблицу и все.

Ничего особенно трудного ни в той, ни в другой методе не было: достаточно было приобрести навык. Мнемонист Арну, обладавший самой обыкновенной памятью, ошеломлял публику следующим трюком. Он говорил цифру за цифрой целый час без передышки, а потом повторял весь ряд без единой ошибки. Между тем повторял он, в сущности, уже не цифры, а слова, которые мысленно переводил в цифры. В свое время он выучил строк двести стихов, а стихи, как известно, учить легче всего, потому что они организованы в ритмические структуры, где каждое слово тянет за собой соседнее, и вдобавок подкреплены рифмами. Арну брал слова из стихов и мгновенно переводил их согласные в цифры. Из двухсот строк получалось тысячи две цифр. Проговорив этот ряд, Арну начинал его сначала, увеличивая каждую цифру на единицу или две, потом отнимал единицу и так далее. Ничего этого публика, конечно, заметить не могла и провожала талантливого фокусника громом оваций. Молва о нем облетела всю Европу.

В наши дни мнемотехника совсем пришла в упадок. Науки стали стройными логическими системами, где мнемотехникой только все напортишь. Школа предпочитает требовать от учеников не только знания фактов, но прежде всего их понимания. Кроме знаменитой фразы «Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны», в которой первые буквы в словах совпадают с первыми буквами цветов солнечного спектра, расположенных в порядке убывания длины волны, да двустишия про число «пи», никто для запоминания не пользуется никакими особыми приемами. Единственной областью, где обучение начинается с мнемотехники, является, пожалуй, радиосвязь: мало кто из новичков, сталкивающихся с азбукой Морзе, в состоянии быстро перевести ее в бессознательную автоматическую память, где у нас пребывает обычный язык. Посему все начинающие радиотелеграфисты пользуются системой перевода совокупности точек и тире в аналогичные по ритмическому рисунку словосочетания. Ровно двадцать лет не видал я в глаза телеграфного ключа, да и занимался радиосвязью всего месяца три, но до сих пор в памяти сидят и «дай, дай закурить» (- -…), и «Я на горку шла» (…-…), и «Тетя Катя (…-.), и другие, более выразительные, но, к сожалению, непечатные перлы мнемотехники связистов. Сидят, но что они обозначают, давно позабылось, за исключением буквы Ж, чей мнемонический аналог содержал в себе и название самой буквы. «Я буква Ж» – звучал он, то есть три точки и гире, или «ти-ти-ти-та», как слышалось в наушниках и как думалось на первых порах.

Кажется, это единственная из сохранившихся законченных систем. Все прочее – разрозненные приемы, которые каждый изобретает сам для своих нужд. Я знаю одного физиолога, который никогда не может с уверенностью сказать, для чего служат афферентные импульсы, а для чего эфферентные, покуда не вспомнит, что А стоит в алфавите раньше чем Э, а, значит, афферентные импульсы это те, что идут от органов чувств к мозгу, то есть в согласии со взглядами физиологии на взаимоотношения организма со средой, возникают первыми, а эфферентные, выходит, наоборот. В своей книге «Интеллигентность и воля» немецкий психолог Э. Мейман рассказывает, как благодаря мнемотехническому приему он вспоминал, откуда входят в спинной мозг моторные нервы, а откуда чувствительные. В словах «моторный» и «спереди» он обнаружил общую букву и, сопоставляя их, соображал, что моторные входят спереди, а чувствительные сзади. «Образование таких искусственных приемов,- добавляет он,- прямо-таки необходимо, и потребность в них обыкновенно свойственна тем, кто обладает чересчур слабой памятью». Вывод, пожалуй, слишком категоричен. Одна моя знакомая аналогичным образом решает, где право и где лево. Быстро проговаривая вслух весь алфавит, она находит в нем буквы Л и П, соображает, какая из них стоит первой и, сопоставив этот результат с навыком чтения (слева направо), находит искомое. Во всех других вопросах она ориентируется без всяких приемов, а, главное, помнит такое количество житейских подробностей, что видавшие виды специалисты по памяти, которым я демонстрировал ее, только разводили руками.

ПРОКЛЯТЫЙ ДАР

У Ш., с которого мы в третий и последний раз начинаем главу, тоже, как было сказано, имелась своя мнемотехника. Похожа она была отчасти на систему Симонида. Всякое слово, если оно не заволакивалось клубами пара.(а в опытах они у него не заволакивались, потому что все экспериментальные «ряды» состоят из конкретных понятий вроде «стола», «окна», «зимы», «карандаша» и т. п.), вызывало у него наглядный образ, и он мысленно расставлял их по хорошо знакомой дороге. Если слов было немного, это была улица его родного Торжка, а если побольше, московская улица Горького. Вот почему он одинаково легко воспроизводил любой ряд слов в прямой и обратной последовательности: он быстро шел по улице и вглядывался в подъезды и подворотни, куда он расставлял слова, пока их ему читали. Но иногда он пропускал одно или два слова. Заметив это, Лурпя даже обрадовался: все-таки Ш. не чуждо и человеческое, все-таки он может и забывать. Ничего подобного! Ш. просто не всегда удачно расставлял слова. «Карандаш» нечаянно слился у него с оградой, ион проскочил мимо него, «яйцо» слилось с белой стеной, а «знамя» с красной; «ящик» же попал второпях в темную подворотню. Ошибки Ш. были ошибками не памяти, а внимания, он не забывал, а не замечал. Это было удивительно, но все-таки удивительнее была прочность его памяти. Он мог «отвернуться» от слов хоть на пятнадцать лет, а потом повернуться к ним и снова их всех увидеть.

Познакомившись со своей памятью, Ш. бросил службу в газете и стал профессиональным мнемонистом. Но вскоре ему пришлось раскаяться в своем решении. Публике не было дела до того, что шум в зале превращается у него в пар, что в спешке слова могут слиться с фоном, что иностранные слова, которые ему часто предлагали и которых он не знал, для подворотен не годились: их приходилось запоминать только по шероховатостям, по переливам красок. Голова у него разбаливалась от этой мешанины ощущений, и он принялся искать способ усовершенствовать свою мнемотехнику. Надо освобождать образы от лишних деталей! Прежде ему говорили «всадник», и он представлял себе и человека на коне, в бурке и папахе, и белеющие вдали горы; теперь оставалась одна нога со шпорой. Сочетания слов, которых он не понимал, он стал разлагать на такие части, чтобы они хоть чем-нибудь напоминали известные ему слова и становились наглядными образами. „Nel mezz del camin di nstra vita mi ritrvai per una selva scura",- кричали ему из публики первые строки «Божественной комедии», и «nel» превращалось в балерину Нельскую, «mezz» – в скрипача, «del» – в папиросы «Дели» и так далее, а «selva» становилась опереточной Сильвой, но так как она была все-таки не Сильвой, а Сельвой, то когда она танцевала, под ней ломались подмостки.

С трудом, но Ш. освоил свои новые приемы и ухитрялся без ошибок воспроизводить и итальянские, и английские, и какие угодно тексты. Но они не желали покидать его память. Никогда он прежде не заботился о том, как бы чего не забыть, теперь он только и мечтал научиться избавляться от всей чепухи, которой он занимался на предыдущем сеансе, и очищать свою память для последующего. Все толпилось перед его глазами, звучало в ушах, забивало нос и рот. Первое, что ему пришло в голову, было уже давно изобретено людьми и для той же самой цели: по вечерам, после сеансов, он стал записывать все слова, и цифры, записывать, чтобы забыть. Мы ведь тоже записываем, чтобы забыть, а не чтобы помнить. Да, да! Разница только в том, что мы записываем в свои блокноты и календари, то, что должно пригодиться, но делаем это с тем же самым намерением – разгрузить свою память от мелочей и оставить в ней только одно – привычку заглядывать по утрам в календарь и не забывать записную книжку дома. Недаром говаривал Платон, что изобретение письменности содействовало ухудшению памяти. Это истинная правда в отношении памяти непосредственной, памяти на даты, на фамилии, на факты, на названия, на изречения. У нас она давно в плачевном состоянии. Все записано в блокнотах, в календарях, в справочниках, в энциклопедиях. На каждый случай имеются свои извозчики, избавляющие нас от знания географии. Хорошо это или плохо? Когда как. «Забывчивый» и «рассеянный» Эйнштейн не понимал свойств металлов и длину мостов, потому что это ему было не нужно, а Эдисону было как раз нужно именно это. Справочник справочником, но, очевидно, какой-нибудь вес или удельное сопротивление, оживлявшееся в памяти при обдумывании задачи, наводило Эдисона на новую, счастливую мысль, и он это понимал. Все дело в роде занятий. Эйнштейн помнил тысячу вещей, которыми Эдисон интересовался мало, например, не только мысли, но даже интонации Спинозы. У него была превосходная память на все, что входило в круг его интересов. Как бы то ни было, кое-что из мелочей все-таки стоит помнить: сегодня это мелочь, а завтра может стать необходимейшей вещью. Бывает, впрочем, что человек старается разгрузить свою память совсем не от мелочей, не от тех сведений, которым, может быть, только и место, что в справочнике. Память его, или, скорее, душа, изнемогает от переживаний и наблюдений, от образов и коллизий, порожденных его воображением, от всего того, что так и просится на бумагу. Хемингуэй так и говорил: «От многого я уже освободился-написал про это». О творчестве как об освобождении говорил и Гете. Изобретение письменности имело и хорошую сторону.

Увы, Ш. был не Гете и не Хемингуэй. Сказать людям ему было нечего и не было у него таланта. А даже если бы и было что сказать и был бы талант, его бы это не освободило. Ведь слова были для него не обозначениями предметов и качеств, не средством для передачи мыслей и чувств, а самостоятельными, существами, носителями неуправляемых представлений. Да записывание и не разгружало его память. Тогда он додумался еще до одного средства, тоже давно изобретенного. В старину в Мексике бытовало поверье, что сборщик кактуса должен быть чист от всех грехов. Перед тем как отправиться в поле, сборщики завязывали на веревочках узелки – сколько грехов, столько и узелков, и, исповедавшись в сторону всех ветров (исповедь ведь тоже во все времена была не чем иным, как разгрузкой памяти от тяготивших ее воспоминаний), бросали веревочки в огонь. Грехов больше не существовало. Ш. стал сжигать свои бумажки, с наслаждением глядя, как цифры и слова обращаются в пепел. Тщетно! Магия сжигания не помогала. Помогло только одно – самовнушение. Еще в детстве он упражнялся в том, что теперь вошло в моду под названием аутотренинга. Мысленно он прикладывал руку к печке, и рука становилась горячей. Если ему сверлили зуб, он воображал, что зуб сверлят другому, и боль покидала его. И вот теперь ему больше ничего не оставалось, как воззвать к самовнушению. «Не хочу этого помнить!» – твердил он себе, сжигая свои бумажки. И кое-что ему действительно удавалось забыть.

Тем временем Лурия пристально вглядывался во внутренний мир Ш., стараясь понять, какой отпечаток наложила его фантастическая память на всю его личность. Это был противоречивый мир, где преимущества наглядного мышления часто подавлялись его недостатками. «Другие думают, а я вижу!» Другие думали, а он видел- это предваряло каждый его шаг. Едва у него созревало какое-нибудь намерение, как он уже успевал увидеть все, что из этого получится, все пережить и перечувствовать заранее, прежде чем намерению суждено было осуществиться. Да оно и осуществлялось не так, как следовало бы, потому что не было у Ш. предвидения, свойственного обыкновенному человеку, а была одна фантазия, смесь реальных ситуаций, которые могли бы произойти в действительности, и ситуаций воображаемых, порожденных игрой образов, с их голубыми пятнами, скрежетом, соленостью или шершавостью. Сталкиваясь с действительной ситуацией, не похожей на возникшую в воображении, Ш. терялся. Однажды у него было простое судебное дело, которое он должен был бы выиграть, а он проиграл его. Он шел в суд и представлял себе, где сидит судья и где сидит он сам, а все вышло иначе: судья сидел не там и ему предложили сесть не там, и он не мог вымолвить ни слова. Юрий Олеша как-то с горечью сказал, что много лет ему казалось, будто все происходящее с ним только репетиция, что вот сейчас жизнь пишется начерно, а в один прекрасный день ее можно будет сесть и переписать набело и набело дописывать до конца. А жизнь всегда пишется набело, с самого начала. Ш. тоже казалось, что наступит день, и все начнется по-настоящему. Но день этот так и не наступил. Он переменил десяток профессий и так ни к чему не приохотился. Да иначе и быть не могло. Репетируя каждый свой шаг, создавая в воображении подробнейшие сцены, он уже не оставлял в них места случайности; они превращались для него в реально свершившиеся события. Он жил как бы в одном прошлом, в том, что миновало, все же его будущее и настоящее было чем-то вроде смутного сна. Он был игрушкой в руках своей нечеловеческой памяти, которой он, несмотря на всю свою волю, управлять не умел. Память, которая для того и дана нам, чтобы мы не были детьми мгновения, а могли действовать, используя прошлый опыт и накапливая новый, память, живущая в нас не ради прошлого, а ради будущего, протягивающая в будущее из прошлого непрерывную нить и помогающая нам отбирать из окружающего то, что полезнее всего для наших потребностей и замыслов, раздулась у Ш. до таких размеров, так тесно переплелась с воображением и так перенасытилась образами, что поглотила всю его личность и выпустила из рук своих эту нить. Она стала играть роль, прямо противоположную той, которую предназначила ей природа: только и делала, что поворачивала своего обладателя лицом к прошлому. Но добро бы это прошлое было не вымышленным, добро бы Ш. было действительно что вспомнить!

А то ведь ничего не было, кроме обманутых надежд и малоинтересного фона жизни.

И как это ни парадоксально, но при всей своей фантастической памяти Ш. был, в сущности, человеком без прошлого. Реально прожитая жизнь дробилась в его сознании на не связанные между собой кусочки, перемешивалась с нереальной, и этот зыбкий калейдоскоп и служил основанием его личности. Не он шел сквозь жизнь, а жизнь проходила сквозь него, мимо него, потому что он всматривался не в жизнь, а в грезу, рождавшуюся прежде, чем он успевал сообразить, во что надо всмотреться.

Таким, во всяком случае, он предстает перед нами в воспоминаниях Лурии. Обсуждая главные особенности памяти Ш. и других феноменов, мы составили себе представление об основных проявлениях образной памяти и о разнице между непосредственным и опосредствованным запоминанием. К последнему мы еще будем возвращаться: ведь оно лежит в основе памяти словесно-логической, а та, естественно, не исчерпывается ни мнемотехникой, пи элементами обучения, а сопровождает нас всю жизнь, помогая нам решать практические задачи, рассуждать о том, что может произойти, пересказывать то, что произошло, и делать выбор. Всякая классификация условна, ибо она предполагает известную статичность: выхватывая из общей гущи то одно, то другое, она невольно создает впечатление, что пока действует одно, другое замирает. Между тем в реальных поступках и мыслях все памяти действуют сообща, только одна выдвигается на передовую позицию, а другая работает чуть поодаль. Однако без классификации, без искусственного разделения на элементы, каждый из них разглядеть будет трудно. А потому продолжим ее и коснемся еще одной памяти – эмоциональной. В ней отчетливо проявляется и ее самостоятельность и вместе с тем ее связь со всеми другими видами памяти и прежде всего с памятью образной. Память чувств это ведь тоже память впечатлений, но впечатлений особых: наши эмоции это не зрительный аппарат, не музыкальное ухо, это сердцевина личности, зеркало наших потребностей и устремлений. Рассказ об эмоциях мы тоже начнем с одного эксперимента. Провел его много лет назад психолог Павел Петрович Блонский.

РАЗВЕДЧИКИ РАССУДКА

Подобно своим предшественникам, Блонский тоже занимался классификацией. Все типы памяти, связанные с нашим чувственным восприятием, он свел к одному понятию- образная память, а потом расположил виды памяти, которые он считал нужным выделить, в том порядке, в каком они возникали в процессе эволюции. Получился простой ряд: двигательная память, эмоциональная, образная и, наконец, смысловая. Так же просто установил он и роль эмоций в наших воспоминаниях. Однажды на лекции он предложил студентам написать странички по две первых пришедших им в голову воспоминаний о событиях, случившихся с ними в текущем году. Когда все написали свои две странички, Блонский попросил студентов взяться за перо еще раз и написать о чем-нибудь из жизни до института. Получилось 224 сочинения. Результат оказался таков, какого Блонский и ожидал. 88 сочинений из первых 112 было посвящено событиям, вызвавшим у авторов сильные эмоции, а из вторых 112, относящихся к событиям более далеким, таких сочинений было 102. Легче всего вспоминается то, что производит сильное впечатление, на что мы откликаемся не одним рассудком, но и всем сердцем. Поистине прав был поэт: «О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной!»

Но что такое память сердца и отчего она сильней памяти рассудка? Что они такое, все эти неутихающие переливы чувств, то глубоких, то мимолетных, то бурных, то спокойных, то определенных, то противоречивых? Один сентиментален, другой холоден, один порывист, другой сдержан – сколько людей, столько и характеров, но бесстрастных нет никого, никого нет, кто хоть раз не изведал бы страх, решимость, отвращение, нежность, разочарование, отчаяние, восторг. Нет и бесстрастных среди животных, и у них натуралисты находят целую гамму эмоций, попроще, погрубее наших, но самых настоящих. И им ведомы страх, гнев, жалость, привязанность. Да кто из нас не наблюдал их проявления и у собак, и у кошек, и у лошадей, и у птиц.

Многие естествоиспытатели и философы описывали и классифицировали эмоции, страсти, аффекты, деля их народы и виды, пытаясь понять их природу и назначение, а иногда и их взаимоотношения с памятью. Большинство было склонно не слишком доверять чувствам. Дойдя в своем трактате «О человеческой природе» до проблемы памяти, Давид Юм, например, обмолвился так: «Что касается тех впечатлений, источником которых являются чувства… то их последняя причина, по моему мнению, совершенно необъяснима для человеческого разума; и всегда останется невозможным решить с достоверностью, происходят ли эти впечатления непосредственно от объекта, порождаются ли они творческой силой ума или же обязаны своим происхождением творцу нашего бытия». Великолепный образец логической беспомощности, к которой питал столь необъяснимую слабость субъективный идеализм! Впрочем, Юму нельзя отказать и в проницательности: чувства действительно могут порождаться и объектами, то есть реальными ситуациями и ситуациями воображаемыми, и как те, так и другие могут оставить в памяти неизгладимые впечатления. Но сами впечатления, сама память чувств не заинтересовала Юма. Чувства, конечно, есть, и великое множество, и Юм, классификатор каких поискать, посвящает их описанию страниц двести своего трактата. Но проку в этом описании немного, как во многих подобных описаниях, появившихся после Юма, ибо нет в них руководящей идеи. С первой такой идеей выступил материалист и естествоиспытатель Дарвин

.

Корни эмоций простираются далеко, к эпохам власти животных инстинктов, говорил Дарвин. Некоторые из выразительных движений человека – это остатки тех действий, которые когда-то были необходимостью. Вот человека охватил сильный гнев; он сжимает кулаки, стискивает зубы, тяжело дышит, расширяет ноздри. Зачем все это? Сейчас разве что для разрядки, а когда-то гнев предшествовал борьбе, был подготовкой к ней, боролись же и кулаками, и зубы пускали в ход. Отчего при изумлении у нас поднимаются брови? Чтобы шире раскрылись глаза и побыстрее разглядели, не опасность ли таится в неведомом. Дарвин понимал, что это объяснение охватывает лишь самые простые эмоции, не эмоции даже, а аффекты, то есть острые и грубые переживания. Но рациональное зерно было нащупано. Эмоции бессознательны: возникают они прежде, чем рассудок успевает осмыслить вызвавшее их событие. Да он, бывает, и вовсе не способен пуститься за ними вдогонку: сердцу не прикажешь! Конечно, многие из эмоций – остатки инстинктивных действий, многие, но далеко не все. Ведь человек, гкак говорил еще Аристотель, животное социальное, да еще единственное владеющее речью. Может быть, движения, служившие когда-то для выражения наших чувств, и способствовали развитию речи. Но они не утратили сво-, ей целесообразности, они развивались вместе с речью, приобретали новые оттенки, делая наш духовный мир богаче и тоньше. Они стали таким же средством общения, как и слова: нахмуренные брови, саркастическая улыбка, блеск глаз красноречивее целого монолога. Да, они стары, как мир, но и мир менялся и мы менялись вместе с миром, и многим из них уже не найти объяснения ни в каких инстинктах. Как объяснишь хотя бы эстетическое чувство, об угасании которого к концу своей жизни горевал тот же Дарвин? Он горевал о том, что, поглощенный трудами, много лет не интересовался искусством, утратил к нему вкус, и чувства его притупились. Он говорил об этом как об утрате счастья. Читая это признание, одни, должно быть, понимающе кивали головой, другие же пожимали плечами: достиг всемирной славы и еще о чем-то скорбит, да и о чем скорбит-то! Как хорошо эти другие знают, что такое счастье и чего им недостает в жизни, как просты и объяснимы их собственные эмоции!

Еще одно объяснение предложили в 1884 г. американский психолог Джемс, в будущем один из основателей философии прагматизма, и датский врач Ланге. Сначала появляется факт, организм отвечает на него телесным возбуждением, автоматической реакцией. Потом мы осознаем это возбуждение, и вот это-то осознание и есть эмоция. Обыкновенно считают: мы что-то потеряли, огорчились и плачем. Нас оскорбили, мы пришли в ярость и наносим оскорбителю удар. Все не так! Мы потеряли, разрыдались и от этого-то и огорчились. Мы нанесли удар и от него и пришли в ярость. Просидите целый день в меланхолической позе, отвечая на вопросы томным голосом, и вам станет грустно; придите в движение, и печаль пройдет. Иными словами, психическое состояние зависит от физиологического, во всяком случае при простых эмоциях. По нынешним взглядам, теория эта страдает многими несовершенствами, но ее не отвергают: так или иначе эмоция – это реакция на какой-нибудь факт, будь то внешнее впечатление или воспоминание, и реакция, вначале неосознанная. Душевный порыв предшествует рассудочной деятельности.

Оригинальную теорию выдвигает сегодня физиолог П. В. Симонов, взявший за отправную точку давно известное количественное преобладание отрицательных эмоций над положительными. Факт этот был замечен еще в XIX веке немецкими психологами. Пытаясь истолковать его, они говорили, что человеку всю жизнь суждено стремиться к гармонии, к удовлетворению желаний, но гармония недостижима: на смену одним желаниям приходят другие, и человек страдает от вечной неудовлетворенности, если не окружающим, то самим собой. Кто не страдает, тот более не живет; если у него нет больше желаний, он перестает быть человеком. Страдание движет нашими поступками и служит источником великих дел. Вот почему отрицательных эмоций больше, чем положительных. Симонов подошел к делу с другой стороны. В преобладании отрицательных эмоций, утверждает он, заложен приспособительный смысл. Нашим предкам всегда было выгоднее быть начеку и первыми нападать на врага, быть неудовлетворенными и вечно стремиться к удовлетворению. Естественный отбор косил ленивых и благодушных, не склонных к поискам и не умевших страдать от потерь и неудач. Страдания удесятеряли силы у сильных духом. Но ведь можно и не страдать, а, взвесил все за и против, спокойно двинуться на преодоление преграды. В том-то и дело, что на взвешивание требуется время и, главное, достаточное количество сведений, которых может и не оказаться. Симонов так и говорит: отрицательная эмоция возникает при недостатке сведений, необходимых для достижения цели, которая формируется потребностью. Она понуждает организм искать эти сведения. Отчего рождается страх? Оттого, что мы не знаем, как защититься. Осознание средств защиты делает нас хладнокровнее. Отчего мы раздражаемся и горячимся в споре? Оттого, что чувствуем: наших доводов не хватает для убеждения оппонента. Доводы найдены, оппонент побежден, и мы успокаиваемся. Достижение цели усмиряет эмоцию, анализ гасит ее. Но каков же тогда источник положительных эмоций? Да все та же цель! Если ее достижение требовало напряжения, на смену ему приходит спасительная разрядка: сомнения и страхи уступают место ликованию, а оно тоже удесятеряет силы, ибо вселяет в нас веру в себя.

Логичная теория, но опять не всеобъемлющая. По-прежнему речь идет главным образом об аффективных реакциях, связанных с удовлетворением простых, по преимуществу инстинктивных потребностей. Она дает ответы на многие вопросы, но и вопросов вызывает не меньше. «Какой нехваткой сведений, или, по Симонову, «дефицитом информации», вызывается такое чувство, как сострадание, и к какой категории отнести его – к положительным или отрицательным эмоциям?» – полемизирует с Симоновым психолог А. Б. Добрович. «Мне грустно и легко, печаль моя светла»,- цитирует он Пушкина.- Каким знаком снабдить светлую печаль?» Симонов утверждает: если вероятность достижения цели велика, возникают положительные эмоции, если мала,- отрицательные. Но каким образом цель становится желаемой? Когда дело идет об удовлетворении физиологических потребностей, ответ ясен. Но как сформулировать в «ин-формационно-потребностных» терминах происхождение эстетических потребностей и связанного с их удовлетворением наслаждения? Потребность в хлебе понятна, но попробуйте объяснить потребность в зрелищах. Не всякую сложную эмоцию можно понять, разложив ее на составные элементы, ибо она уже не просто сумма, а явление, обладающее качествами, которых у каждого из элементов не было. Словом, чем дальше от преходящего аффекта и бесхитростного физиологического устремления, тем труднее уложить эмоцию в рамки теории, классифицировать ее в понятиях какой-нибудь одной дисциплины и тем настоятельнее необходимость, говоря о ней, не забывать о таких человеческих свойствах, как фантазия, характер, психологический тип, индивидуальность,: не забывать о сопереживании и о других явлениях социального и этического порядка. Обсуждение всех точек зрения увело бы нас слишком далеко от темы; выделим же из них то руководящее начало, которое поможет нам установить связь эмоций с памятью. Эмоции выражают наше отношение к воспринимаемому и к самому себе, говорится в классическом учебнике психологии Теплова. Эмоции – это один из способов познания вещей, добавляют сегодня его ученики. Эмоция – это первая, еще бессознательная оценка факта, побуждающая нас к действию, прежде чем рассудок соберет все сведения для анализа, настаивают физиологи. Превосходно! Отношение, способ познания, оценка – во всех этих определениях разногласия нет; хотя они и не раскрывают до конца сущности глубоких чувств и сложных эмоций, нам они вполне подходят.

ДВОЙНАЯ ЧЕСТЬ

С первого взгляда получается очень просто. Происходит яркое событие, и мы запоминаем его лучше всего остального благодаря двукратной оценке, двойному усилию- усилию чувств и усилию рассудка. А если второго усилия не будет, если мы не проанализируем свои впечатления и свои чувства, что станется с ними тогда, забудется ли эмоциональная встряска, даже самая сильная?

Вот любопытное признание Стендаля, одного из величайших знатоков по части чувств. 18 марта 1805 г. Стендаль записывает в «Дневнике»: «Жаль, что я не писал в эти дни, я бы превосходно изобразил муки любви; но вчера я виделся с нею, и все прошло». Все прошло! Мук как не бывало. Новые, противоположные чувства пришли им на смену, осталось только ощущение: были муки, а их оттенки, их сила, что приходило тогда в голову – все позабылось, да мигом, за одну ночь! А в следующих строках еще любопытнее: «Очень трудно описывать по памяти то, что было в вас естественно; гораздо легче описывать искусственное, притворное, потому что усилие, понадобившееся для того, чтобы притворяться, помогало вам запомнить это. Упражняться в запоминании своих естественных чувств – вот занятие, которое может дать мне талант Шекспира. Вы видите себя притворяющимся, вы сознаете это. Это ощущение легко воспроизводится аппаратом памяти; но чтобы вспомнить свои естественные чувства, надо начать с того, чтобы осознать их».

Стендаль рассматривает крайний случай – притворное чувство, не чувство, а скорее усилие воли, деятельность, начинающуюся с рассудочного акта, контролируемую и напряженную. Даже если человек и «вжился в образ», его все равно не покидает ощущение двойственности его положения, он знает, что играет, и это не может не стеснять его, не вызывать все новых и новых усилий и, может быть, новых эмоций – от досады на неудачную игру до удовлетворения тем, что все идет гладко.- И все это, конечно, осознается, хотя бы отчасти, а потом и припоминается, взвешивается: гладко ли сошло, не допущено ли какого промаха? Как не запомнить эту игру! Она может и никогда не изгладиться из памяти, разве что притворство станет у того, кто ее провел, второй натурой. Тогда, если верить Стендалю, пиши пропало!

Чувства, как мы уже знаем, чувствам рознь. Наши привязанности, особенно к близким своим, постоянны, наша ненависть может продолжаться годами. Но это не память чувств, не память о впечатлениях, вызванных чувствами, это сами чувства, то вспыхивающие, то тлеющие в нас, но не угасающие никогда:

Что же, однако, сказать нам о тех чувствах, которые угасли, а тем более об аффектах, служивших оценкой событиям? Вспыхнут ли они вновь, если мы вновь попадем в те же обстоятельства, столкнемся с таким же объектом, который вызвал у нас эмоциональную оценку? Иногда, пожалуй, и вспыхнут. Но можно ли усилием воспоминания вызвать пережитое когда-то чувство и с такой же силой пережить его вновь? Целое исследование посвятил выяснению этой проблемы французский психолог Тео-дюль-Арман Рибо. Десяткам лиц задавал он этот вопрос и, сопоставив их ответы, естественно, не удержался от классификации – поделил всех опрошенных на три категории. К первой он отнес тех, кто совсем не может повторить угасшую эмоцию. Вспоминая о пережитом, эти люди обычно отделываются общими фразами: «было больно», «было приятно». Так и случилось со Стендалем, не научившимся еще запоминать свои чувства. Вторые способны пережить эмоцию дважды, но в очень слабой степени, и таких подавляющее большинство. Третьи же вызывают в себе прежнее чувство без особых усилий; это натуры артистические, наделенные богатым воображением. Но чтобы чувство ожило целиком, оно хоть на миг должно восприниматься не как прошлое, а как настоящее, как то, что никогда и не угасало. Но тогда получается иллюзия, получается та же игра, самообман. Прекрасные стихи написал Тютчев, и не об оценочных, быстро проходящих эмоциях, а о глубокой страсти, но, подойдя к ним с холодным анализом, мы можем и не поверить им. «И та ж в душе моей любовь». Да, любовь, но, может быть, и не та, а уже другая, сегодняшняя. Прочтите с таким же кощунственным подходом «Я помню чудное мгновенье», и вы еще более убедитесь в этом. Тютчев и Пушкин вдохновились иллюзией воскрешения прежнего чувства и создали бессмертные стихи. Мы не знаем ту, о ком писал Тютчев, но мы хорошо знаем историю с Керн: тогда, в первый раз, и не было никакой любви, было лишь мимолетное виденье, миленькая девушка, приезжавшая в Тригорское. Любовь пришла во второй раз, но о ней невозможно было написать иначе – вот в чем секрет! Нет, не так легко оживлять пепел, это не всегда осознается, надежда живет, а приходит день, и надежда оказывается обманутой. Об этом сказал двадцатилетний Блок:

Но оставим любовь поэтам. Они лучше нас разбирались в ней, и если они утверждали, что любовь воскресла, значит, так оно и было, а если что воскресить не удалось, значит было и так. Пусть каждый из нас думает о любви все, что угодно; нет более неблагодарной темы для аналитических рассуждений. Лучше рассуждать о памяти чувств вообще. Но, рассуждая о ней, мы все равно приходим к тому, к чему пришли и Рибо, и Блонский, и другие психологи. Нет уже более самих чувств, настаивал Блонский, они умерли, угасли, но нервная ткань, которая была связана с эмоциональным возбуждением, стала, более возбудимой: теперь она может откликаться и на слабые стимулы той же природы. Откликаться, добавим мы, и внушать нам иллюзию воскрешения. Что же это за стимулы? Трудно, когда говоришь о памяти чувств, удержаться от стихов, но мы процитируем напоследок всего пять строк – из «Гремской колокольни» Симона Чико-вани (в переводе Беллы Ахмадулиной):

Всему дана двойная честь! Не будь ее, не было бы ни этих стихов Чиковани, которому собор в Греми всегда напоминал плывущий в тумане корабль, ни других прекрасных сочинений, построенных па ассоциациях по сходству, которые служат одним из условий и запоминания, и узнавания, и творческого мышления, с его интуитивными озарениями. Ведь яблоко, в котором Ньютон узнал закон всемирного тяготения, или сцепившиеся хвостами обезьяны, в которых Кекуле угадал долго не дававшуюся ему структурную формулу бензола, ведь все это не что иное, как ассоциации по сходству, все это предметы, получившие двойную честь – быть тем и тем. И все на свете может приобрести ее, если человек обладает воображением или напряженно ищет решения какой-нибудь задачи, и ему не хватает лишь завершающего штриха, чтобы решение предстало перед ним.

Всему дана двойная честь! В ней-то и кроются часто те стимулы, о которых говорил Блонский, на ней-то большей частью и основана память чувств. Большей частью, но не целиком, потому что бывают случаи, когда пас неотступно преследует воспоминание, не понукаемое никакими внешними стимулами. Это бывает, когда чересчур резким оказывается контраст между пережитым и тем, что окружает человека теперь, а пережитое сопровождалось сильным эмоциональным потрясением, наложившим отпечаток на весь строй чувств и мыслей человека, на всю его судьбу. Таким потрясением для многих стала война, или, точнее, нечто страшное, из ряда вон выходящее, с чем они столкнулись на войне. Таким потрясением бы

в

ает смерть любимого человека, без которого и жизнь больше не мила. И тяжкий проступок может стать таким потрясением, оно превратится тогда в навязчивое воспоминание, в «кровавых мальчиков», не дававших уснуть пушкинскому Борису. Все это тягостные эмоции, эмоции отрицательные, те, которых у нас больше и которые сильнее положительных; они сильны, помимо всего прочего, и тем, что, осознавая их, мы часто сознаем и свое бессилие, невозможность поправить дело: прошлого не воротишь! Ни Димитрия не в силах оживить Борис, ни воскресить любимого человека не может тот, кто горюет по нем, ни вернуть тот день не можем мы, когда утратили чье-нибудь драгоценное для нас расположение. Только об одном мечтаем мы тогда – о забвении, но есть вещи, которые забыть нельзя, даже если у тебя самая обыкновенная, не феноменальная память.

ЗВУКИ ЗАПАХОВ И ЗАПАХИ ЗВУКОВ

Однако вернемся к слабым стимулам: все-таки приятнее заниматься исследованием вещей неочевидных, по поводу которых можно смело строить разные предположения. Вот мы проникаемся необъяснимой симпатией или неприязнью к человеку, которого и в глаза прежде не видали. Возможно, какими-то своими чертами или манерами он похож на того, кого мы когда-то любили или ненавидели, чей образ, изгладившийся из нашей памяти, служил для нас первым воплощением идеала красоты, доброты, мудрости или, наоборот, подлости и коварства. Может быть, в подобной неосознанной памяти чувств кроется и происхождение некоторых невротических маний и фобий. Утверждают, что композитору Мейерберу лучше всего работалось в поезде, под стук колес. Ничего в его музыке нет от железнодорожного ритма и не в ритме туг дело, а скорее всего в неосознанном условном рефлексе: ехал Мейербер в поезде и сочинил удачную вещь, и закрепилась в его подсознании, как говорят физиологи, временная связь, или ассоциация, но уже не по сходству, а по смежности: «поездка – вдохновение».

Живучесть и стойкость таких связей не уступают их распространенности и разнообразию, и очень многие люди прекрасно отдают себе в этом отчет. Одному акробату никак не удавался номер: трижды взбирался он под купол и трижды, начавши балансировать, падал на сетку. Несмотря на охватившее его отчаяние и страх, он нашел в себе силы, после того, как публика разошлась, снова взобраться под купол и отработать трюк так, чтобы много раз подряд все получалось безупречно. Этим он разорвал начавшуюся было устанавливаться связь «номер – неудача». Пример этот взят из недавно опубликованной «Повести о разуме» Михаила Зощенко. В конце 20-х годов сам Зощенко заболел сильнейшим неврозом, первопричиной которого, по его мнению, была какая-то застрявшая в подсознании «отрицательная» условнорефлекторная связь. Он занялся самоанализом, принялся изучать литературу по неврозам, побывал на знаменитых Павловских средах и стал в институте у Павлова своим человеком. В конце концов он докопался до причины своего невроза, избавился от него, а потом написал историю своих изысканий, в которой вы можете найти немало поучительных фактов подобного же рода.

Однако чаще всего стимулами для эмоциональных воспоминаний служат не бессознательные и бесплотные условнорефлекторные связи, а осязаемые образы с их цветом и запахом, с их звуками и вкусом, образы, которые взывают к нашей памяти чувств и находят в ней осознаваемый отклик. Происходит не восстановление условного рефлекса, не оживление навыка или реакции, а то, что Иван Петрович Павлов называл «уловлением связи вещей», всячески подчеркивая разницу между рефлексом и этим уловлением, в котором активно действует и наша образная память, и память эмоциональная, а вместе с нею и мысль, пробуждающая воображение и фантазию. 18 июля 1896 г. Толстой возвращался домой полями и увидел сломанный куст малинового репея, который в его местах называли «татарином». В тот же день в его дневнике появилась краткая запись: «Напомнил Хаджи Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хотя как-нибудь да отстоял ее». Что случилось дальше, все мы хорошо знаем. Дальше был написан «Хаджи Мурат». Вот чистейшая и осознанная ассоциация по внутреннему сходству, всколыхнувшая у Толстого целую бурю воспоминаний, чувств и глубоких мыслей и заставившая его воображение приняться за работу. Для Толстого ассоциация стала подлинным стимулом – стимулом к действию. Но есть ассоциации, которые не побуждают ни к поступкам, ни даже к отчетливой работе мысли, и тем не менее память хранит их как драгоценный дар, ибо они служат источником счастливого расположения духа, вестниками сосредоточенности, обостренной восприимчивости и вдохновения. Вот как рассказывает об одной из таких ассоциаций Иозеф Кнехт, герой романа немецкого писателя Германа Гессе «Игра в бисер»:

«Мне было тогда лет четырнадцать, и произошло это ранней весной… Однажды после полудня товарищ позвал меня пойти с ним нарезать веток бузины… Должно быть, выдался особенно хороший день, или у меня на душе было как-то особенно хорошо, ибо день этот запечатлелся в моей памяти, являя собой небольшое, но важное событие. Снег уже сошел, поля стояли влажные, вдоль ручьев и канав кое-где уже пробивалась зелень… воздух был напоен всевозможными запахами, запахом самой жизни, полным противоречий: пахло сырой землей, прелым листом и молодыми побегами… Мы подошли к кустам бузины, усыпанным крохотными почками, листики еще не проклюнулись, а когда я срезал ветку, мне в нос вдруг ударил горьковато-сладкий резкий запах. Казалось, он вобрал в себя, слил воедино и во много раз усилил все другие запахи весны. Я был ошеломлен, я нюхал нож, руку, ветку… Мы не произнесли ни слова, однако мой товарищ долго и задумчиво смотрел на ветку и несколько раз подносил ее к носу: стало быть, и ему о чем-то говорил этот запах. У каждого подлинного события, рождающего наши переживания, есть свое волшебство, а в данном случае мое переживание заключалось в том, что, когда мы шагали по чавкающим лугам, когда я вдыхал запахи сырой земли и липких почек, наступившая весна обрушила сь на меня и наполнила счастьем, а теперь это сконцентрировалось, обрело силу волшебства в фортиссимо запаха бузины, став чувственным символом. Даже если бы… переживания мои на этом бы и завершились, запаха бузины я никогда не мог бы забыть… Но тут прибавилось еще кое-что. Примерно в то же самое время я увидел у своего учителя музыки старую нотную тетрадь с песнями Франца Шуберта… Как-то, дожидаясь начала урока, я перелистывал ее, и в ответ на мою просьбу учитель разрешил мне взять на несколько дней ноты… И вот, то ли в день нашего похода за бузиной, то ли на следующий, я вдруг наткнулся на «Весенние надежды» Шуберта. Первые же аккорды аккомпанемента ошеломили меня радостью узнавания: они словно пахли, как пахла срезанная ветка бузины, так же горьковато-сладко, так же сильно и всепобеждающе, как сама ранняя весна! С этого часа для меня ассоциация – ранняя весна – запах бузины – шубертовский аккорд – есть величина постоянная и абсолютно достоверная, стоит мне взять тот аккорд, как я немедленно и непременно слышу терпкий запах бузины, а то и другое означает для меня раннюю весну. В этой частной ассоциации я обрел нечто прекрасное, чего я ни за какие блага не отдам».

Удел этой главы – цитаты, а посему возьмем теперь в руки «Старосветских помещиков», которые так не давались бедняге Ш., и перечитаем со школьных лет памятный кусочек про поющие двери. Вот он уже сам оживает в памяти и звучит своею незабываемою музыкой: «Но самое замечательное в доме- были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли были тому виною или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет,- но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец слышалось: «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится этот звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею, низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином, уже стоящим на столе, майскою темною ночью, глядящею из сада, сквозь растворенное окно, на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей… и боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!»

Какая длинная навевается вереница чувств и при чтении этого отрывка. Подумайте только, как свободно и вместе с тем как точно все это сказано: звуки-то пахнут, и пахнут не только ночью или комнаткой, но и соловьем, и шорохом, то есть опять звуками! И ведь не скажешь по-другому; когда говорят Гоголь или Толстой, какой бы формально неправильной ни была их речь («вслушиваясь… слышалось»), знаешь доподлинно: иначе и сказать нельзя, иначе и не может быть. У Гоголя пение дверей, звуковой образ пахнет другими образами, целыми картинами; конкретное и наглядное вызывает в его памяти тоже конкретное и наглядное. Но и по-другому может случиться: наглядный образ способен породить и более отвлеченные представления, с трудом осязаемые, но тоже принадлежащие памяти чувств, а не одного лишь холодного рассудка. Возьмем опять кусочек, на этот раз из романа Марселя Пруста «В поисках за утраченным временем», и про те же старинные деревенские комнаты: «Это были провинциальные комнаты, которые (вроде того, как в некоторых местностях целые участки воздуха или моря бывают озарены или напоены благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых) пленяют нас тысячью запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которою насыщен в них воздух; запахов еще в достаточной степени природных, подернутых сероватой дымкой, как запахи соседней деревни, но уже жилых, человеческих и свойственных закрытым помещениям,- изысканное и искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов, перекочевавших из сада в шкаф; запахов меняющихся вместе со сменой времен года, но комнатных и домашних, в которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба; запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, беспечных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, приносящим лишь умножение тоскливости, и прозрачностью, являющейся неисчерпаемым кладезем поэзии для того, кто на время погружается в нее, но никогда в ней не жил». Здесь одни запахи, только запахи, они не говорят ни о чем, ни о звуках, ни о зрительных образах, они говорят о вещах отвлеченных – о добродетелях, о рассудительности, о пунктуальности, о предусмотрительности, но за всеми этими отвлеченностями нам видны и обитатели этих провинциальных комнат, и сам автор, находящий кладези поэзии в подробностях неподвижной провинциальной жизни. Когда, говорит он уже в другом месте,- «когда от недавнего прошлого уже ничего не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке огромное здание воспоминаний».

Но зачем оно ему это здание, зачем ему эти затхлые запахи провинциальных комнат, эти сладостные ощущения от обмокнутого в чай печенья, которые он тоже вспоминает и не раз, эти дымки каминов – все то, чему посвящены сотни страниц романа, в котором не происходит почти ничего и от которого оторваться невозможно? Затем, чтобы обрести самого себя, ту свою часть, которой когда-то пренебрег он и позабыл, захваченный праздными заботами, ту часть, которая благодаря забвению осталась в глубинах памяти во всей своей неприкосновенности. Затем, чтобы, «когда все слезы, казалось, уже выплаканы, вновь источить их из глаз», вновь пережить свое прошлое и сделать его настоящим, чтобы захватить власть над быстротекущим временем и остановить его. Так или почти так объясняет свою грандиозную затею он сам. В своей предсмертной статье, о Прусте, Луначарский добавил к его объяснениям еще одно: «Несколько мутноватый, медово-коллоидальный, необычайно сладостный и ароматный стиль Пруста – единственный, при помощи которого можно принудить десятки тысяч читателей восторженно переживать с вами вашу не так уж особенно значительную жизнь, признавая за ней какую-то особенную значительность и предаваясь этому растянутому наслаждению с явным восторгом». Вот оно, сопереживание, глубоко человеческая потребность, в пробуждении которой кроется один из секретов магии искусства и сущности эстетических эмоций. Луначарский говорит о стиле, о том, что Пруст явился во французскую литературу как реформатор. Это бесспорно, но ведь не от одного только стиля рождается ощущение значительности. Какое нам в конце концов дело до прустовских запахов, до бузины Иозефа Кнехта, до гоголевских поющих дверей, описанных, кстати, совсем в ином стиле? Может быть, дело еще и в том, что, впитывая вместе со стилем все эти запахи и звуки, мы, подобно писателю, тоже обретаем часть самих себя и, бессознательно вспоминая свои радости и утраты, собственное прошлое тоже превращаем в сегодняшний день, ибо, как справедливо сказал мудрый поэт: «Читать по-настоящему можно только вспоминая».

Но ни Пруст, ни Гоголь, ни Толстой со своей великой автобиографической трилогией, и никто из нас, простых смертных, не может избежать общего закона эмоциональной памяти – могучего воздействия на нее сегодняшних чувств и сегодняшних мыслей. Да, все эти запахи и вкусы, которые Пруст вызвал усилием припоминания, возникли перед его взором во всей своей неприкосновенности. Но отчего они источают слезы у него? Оттого, что они прошли и не вернуть их никогда. Ведь не было слез у него, когда он ощущал их впервые, в детстве, в далеком уже для него Комбре, не было потому, что ощущал он их бессознательно, мельком, мимоходом, не задумываясь над ними и не давая им никакой оценки. Отчего окрашены грустью скрипы гоголевских дверей? Оттого, что Гоголь печалится о невозвратимости этих скрипов, этих сладостных шорохов ночи и соловьиных раскатов. Даже «кровавые мальчики» Бориса это не воспоминание об убийстве Димитрия, а голос совести, это не прошлое, а настоящее царя: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!» Сейчас, сегодня жалок! Вернуть бы тот день, когда отправился в Углич Битяговский, вернуть бы скрипы дверей, запахи каминов, вернуть бы все, когда ты натворил бед, наговорил глупостей, был нечуток, когда по молодости и по неопытности не вглядывался во всю красоту мира, не прислушивался к биению близких тебе сердец! Переписать бы все набело! Ничего не вернешь, потому что никто не в состоянии беспрерывно глядеть на себя со стороны, все предусматривать, оценивать все свои шаги, и никто не может заставить себя и жизнь остановиться. Это теперь мы видим и себя, и свои прежние чувства, но они не совсем прежние, совсем непрежние, от прежних и следа не осталось, кроме одних молчаливых образов. Все окрашено в тона сегодняшних чувств и сегодняшней оценки, которую диктует нам сегодняшняя наша совесть, наш ум и сердце, прошедшие через тысячи других ощущений, поступков и мыслей. Драму любого воспоминания ставит не тогдашний (тогдашнего и не было), а нынешний режиссер. Но мы, режиссеры, актеры и зрители своих воспоминаний, думаем не только о прошлом и живем не только в прошлом: даже искавший утраченное время Пруст не просто вспоминал, а отделывал свой слог, отбирал из сложившегося ко времени свой работы лексикона нужные слова, строил планы будущих глав. Жить прошлым – это выражение нельзя понимать буквально. Никакая память не живет одним прошлым. Мы вспоминаем, чтобы обрести часть самих себя, это так. Но обрести нам себя надо для того, чтобы действовать, жить дальше, жить сегодняшними и завтрашними заботами, чтобы стараться в будущем не повторять прошлых ошибок, а повторять. лишь то, что мы находим достойным повторения. Загляните в себя: чего в вас больше, грусти о невозвратимом или предвкушения новых впечатлений, прошлогоднего снега или обдумывания предстоящего? Для того и дана нам память, чтобы мы могли хотя бы приблизительно представить себе, что случится с нами завтра, через месяц, через год, чтобы не жизнь проходила сквозь нас, а мы шли сквозь нее, к новым впечатлениям и открытиям, предаваясь самому увлекательному из всех занятий, на которое сделала способной нас природа, наделив самым развитым мозгом и самыми утонченными чувствами,- уловлению связи вещей.

ГЕОМЕТРИЯ И ДОБРОДЕТЕЛЬ