|

Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.

_____________________

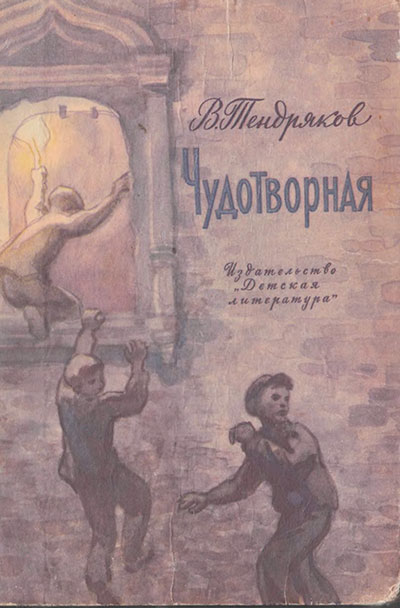

Главный герой повести Родька Гуляев случайно находит на берегу реки икону, и с этого момента для мальчика начинаются сплошные злоключения. Церковники пытаются использовать находку в своих интересах, всё более и более сгущая религиозный туман. Но верить в бога заставить мальчика не могут ни бабка, ни мать. На помощь Родьке приходят добрые, чуткие люди, они помогают ему встать на правильный жизненный путь.

Радиоспектакль по повести «Чудотворная»

здесь: sheba.spb.ru/rs/tend-bezkresta.htm

1

Каждый год, в то время когда полая вода идёт на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузные медвежьи туши, кусищи земли с прошлогодней щетинистой травой или с чисто выбитыми прибрежными тропинками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные брызги.

Год за годом Пелеговка упрямо въедается в луг, раскинувшийся под селом Гумнищи.

В такие дни в неустоявшейся воде, случается, хватают на выползней подъязки. Соскучившиеся за зиму по реке гумнищинские ребятишки высыпают на берег. Хорош клёв или плох, они все, как один, терпеливо до сумерек торчат над удочками.

Родька Гуляев выбрал место перед крохотной заводью, подсунул под себя доску, чтоб сквозь штаны не холодила мокрая земля, и вот уже который час следил за поплавком. Вырезанный из сосновой коры поплавок кружил от ленивого в заводи течения, порой останавливался, вяло, с неохотой уходил под воду: то крючок цеплялся за дно. Родька взмахивал удочкой, отбрасывал подальше леску. Сонно кружила глинистая вода, уныло висел над ней конец удочки, безнадёжно мёртв был поплавок, вся крохотная прибрежная вымоина с киснущей щетинистой дерновиной казалась безжизненной.

Родька поднялся на затёкшие от долгого сидения ноги, оглянулся по сторонам — не перебраться ли в другое место? — и тут заметил, что в обрыве берега из плотного песка торчит тёмный угол какого-то ящика. Родька подошёл, пощупал его — кусок гнилой доски остался в руке.

«Хоронили что-то в землю... Река открыла... — Родькино сердце разом упало. — А вдруг клад!»

Сперва руками, потом доской, на которой раньше сидел, Родька принялся торопливо откапывать.

Ковырялся он недолго, через каких-нибудь десять минут удалось раскачать и выдернуть из песка находку. Положив её к ногам, Родька долго разглядывал изъеденный гнилью ящик, ворочал его. Ящик был не тяжёл, походил на те ящики, в которых гумнищинская сельповская лавка получала конфеты-подушечки, — такой же ширины и длины, такой же плоский, только сколочен добротнее: полусгнившие доски довольно толсты, пазы между ними проконопачены паклей. И по тому, что эта пакля сохранилась, по тому, что она не расползалась в пальцах, Родька понял: должно быть, пазы смолили.

Гнилые доски легко срывались со ржавых гвоздей. Под ними оказалась бурая, сухая, плохо гнущаяся и ломающаяся на сгибах мешковина. «Ишь, прятали. Мешковина, и та просмолена... Дорогая штука, должно...»

От нетерпения, от сладкого ужаса перед неизвестностью у Родьки стали непослушными руки, подёргивало косточки в коленках. Он выдрал из ящика мешковину, отворачиваясь при этом от сухой пыли, и вынул... широкую, тяжёлую доску.

Большая, тёмная, словно закопчённая, доска, и больше ничего!

Родька с разочарованием и недоумением её разглядывал, поворачивал перед собою то на одну, то на другую сторону. На прокопченно-грязной стороне он разглядел два глазных белка: на доске кто-то был нарисован. Спустившись к воде, Родька старательно вымыл доску ладонью. Доска мокро заблестела, но тёмные краски от этого проступили лишь чуть-чуть отчётливее. По-прежнему не столько сами чёрные глаза, сколько белые глазные яблоки с какой-то угрюмой нелюдимостью уставились мимо Родьки.

Постепенно Родька разглядел, что глаза и едва проступившая бородка соединялись длинным, прямым, как тележный квач, носом. Разглядел Родька всё лицо — вытянутое под стать носу, узкое, с двумя резкими морщинами от ноздрей, разглядел полукружие над головой и понял: он просто-напросто нашёл икону.

Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. Но находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться.

Родька свернул удочку, взял под мышку икону, направился к селу, домой.

2

Мать и бабка были за домом, возились на усадьбе.

Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу Грачихой. Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она. Обвалится столб у калитки — бабка бралась за топор, кляня непутёвого муженька своей дочери, и, призывая господа бога, святую деву богородицу, обтёсывала новый столб. Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расползётся дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое, с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят жёлтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожищами по пахоте, покрикивает на лошадь:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!

Мать Родьки, повязав платок так низко, что он почти закрывал глаза — жалела лицо, прятала от солнца, — собирала с распаренной, улежавшейся за зиму пахоты прошлогодние картофельные плети, сваливала их в разложенный костёрчик. Сопревшие под снегом, не совсем ещё высохшие плети горели плохо, по усадьбе тянулся сизый вонючий дым.

К Родькиной матери от старой Грачихи перешло скуластое лицо да зелёный прищур глаз сквозь белёсые ресницы, но и скулы уже не так круто выпирали и лицо без угловатостей, кругло, со сдобной подушечкой под мелким подбородком; даже намёка нет на бабкину худобу: плечи пухлы и покаты, старенькая, выцветшая юбка трещит на бёдрах. Куда больше от бабки перепало внуку. Пусть хрупки плечи, но даже сейчас под стареньким ватником чувствуется их разворот, лобастая крупная голова лежит на них почти без шеи, цевки рук тонки, зато ладони широкие, плоские, короткопалые. Теперь вот обхватил ими широкую доску, расставил ноги в разбитых сапогах, голова склонена лбом вперёд, на нижней губе болячка (застудил, на реке пропадая) — сбитенок, с годами выклюется из такого Грач под стать старой Грачихе.

— Набегался, безотцовщина? — Бабка остановила лошадь, стала очищать лемех палкой, бросая из-за плеча суровые взгляды. — Варька, иди картошки свинье натолки. Пущай гулявый будылье таскает.

— А я икону нашёл, — похвастался Родька.

— Опять баловство! Третьего дня лешачата на кладбище крест с могилки Феклуши-странницы своротили, в ручей бросили. В прежние времена за такие дела до смерти пороли.

Мать, утирая слезящиеся от дыма глаза, подошла, легонько толкнула Родьку в плечо:

— Иди домой, за книжки садись. Учительница проходу не даёт из-за тебя... Иди, иди, тут мы управимся.

— Ты глянь, какую штуку в берегу выкопал.

Родька положил на землю икону. Мать замолчала, вгляделась, сурово спросила:

— Где нашёл?

— Говорят — в берегу выкопал. В ящике заколочена была.

— Иди-ка сюда, мать.

Бабка разогнулась, вытирая запачканные руки о ветхий подол юбки, двинулась, волоча сапоги по пахоте.

— Вечно проказы. Исусе Христе, святые иконы под берегом валяются. Ой, Родька, на мать-заступницу не погляжу...

Бабка подошла, взглянула и замолчала; светлые беспокойные глазки средь дублёных морщинок остановились.

Икона лежала на земле, оплетённой прелой ботвою; два белых глаза с унылой суровостью уставились в лёгонькие, размазанные по синему небу облачка.

Тяжёлая, с натруженными венами рука бабки медленно-медленно поднялась. Грубые, с обломанными ногтями, несгибающиеся пальцы сложились в щепоть, совершили крёстное знамение.

— Свят, свят... Исусе Христе праведный... Варенька, голубушка, взгляни-ка, взгляни. Ох, батюшки! Ведь это, милые, чудотворная с Николы Мосты...

— Она, пропащая, — подтвердила серьёзно и мать.

— Типун тебе на язык — «пропащая». Не пропащая, девонька, а новоявленная.

Бабка схватила с земли икону, прижимая обеими руками к груди, бросилась бегом к дому. Платок её совсем упал на плечи, открыв крохотный, как луковица, седой пучок волос.

Родька подозрительно, исподлобья проводил её взглядом: что-то бабка серьёзно схватилась за икону, даже работу бросила; начнёт потом зудеть: что, да как, да где нашёл, скажешь не по ней — по затылку схватишь.

— Мамка, — проговорил он, — я к Ваське пойду уроки делать.

Но мать не слышала. Она, глядя вслед бабке, распрямилась, поправила платок, потуже подтянула концы у подбородка и, выставив грудь, мелкими, чинными шажочками двинулась с усадьбы.

3

Вечером дома ждали Родьку.

Ещё с порога он увидел, что в избе полно народу: бабка Домна, бабка Дарья, бабка Секлетея, согнутая пополам старая Жеребиха. Средь старух, скрестив короткие толстые руки под оплывшей грудью, возвышалась могучая, не возьмёшь в обхват, Агния Ручкина. У неё пухли ноги, свои водянистые телеса нарастила, сидя сиднем дома, а сейчас вот приползла из другого конца села. На её сыром, с дрожащими щеками и подбородком лице застыло покорно-плаксивое выражение, тяжкий вздох вырывается из груди:

— Ноженьки мои, ноженьки!..

У самых дверей, с краешка, на лавке, умостился робкий старичишка — ночной сторож Стёпа Казачок: спечённый рот крепко сжат, слезящиеся в красных веках глазки с испугом и недоумением уставились на вошедшего Родьку. Он первый мелко-мелко закрестился, засопел, не спуская с мальчишки влажных, часто мигающих голыми веками глаз, заёрзал на лавке.

Мать и бабка, сами словно в гостях, сидят рядком, сложили докрасна вымытые руки на коленях. У бабки жидкие волосы гладко причёсаны, смазаны маслом, у матери на белой шее оранжевые бусы.

Икона, принесённая Родькой, стояла уже в углу, перед ней горели крошечными, словно зёрнышки, огоньками несколько тонких, как карандаши, свечек. Старик с иконы с суровым отчуждением встретил Родьку своими выкаченными белками, направленными поверх свечных огоньков и голов гостей.

— Ангел ты наш, сокол ясный! — запела навстречу согнутая Жеребиха, ласково уставясь чёрными, без блеска, как подмоченные угольки, глазами. — Знает господь, кого благодатью своей отличить. Истинно ангел.

А Родька-ангел, продёрнув рукавом по мокрому носу, от непонятного внимания гостей склонив упрямо голову, выставив лоб — торчащие уши выражают смущение, — протиснулся бочком к печке.

— Избранник божий, надежда наша, — раскисла в улыбке Агния Ручкина. — Ох, ноженьки мои, ноженьки...

— Счастье тебе, Варварушка... Сынок-то! — Жеребиха оглядывалась на Родькину мать. — Второй отрок Пантелеймон. Как есть второй Пантелеймон-заступничек. Господня воля на то. В або какие руки чудотворная икона не попадает... Иди, ласковый, поближе, чего пужаешься? Так бы рученьки твои, голубь мой, и расцеловала.

Родька исподлобья, диковато засверкал глазами, растерянно попятился к порогу.

— Экой ты, а ну, подь сюда, спросить хочу, — сурово попросила Родькина бабка, добавила ласковее: — Поди, поди, не укусим, чай. — Помявшись, ещё ниже наклонив голову, Родька подошёл.

— Ну чего?

— Скажи ещё раз, милушко, где ты её достал?

— Икону-то?.. Да сколько тебе говорить? В берегу же выкопал. От Пантюхина омута идти, то вправо.

Внимательно притихшие старухи разом завздыхали:

— Голубиная душенька подвернулась, некорыстная...

— Сам господь, должно, перстом указал... Ноженьки мои, ноженьки... Ох, согрешение!

— Да как же ты на неё наткнулся? — продолжала допрашивать бабка.

— Увидал — в берегу углышек ящика торчит. Выкопал... А там — эта...

— Церковь-то наша без неё сирая и неприкаянная.

— Сказывают, ангелы мои, с той поры, как пропала чудотворная, кажную ночь купол пилит ктой-то. Кажную ночь перед петухами...

— Осиротел храм божий, вот и гнездится всякая нечисть.

Родька со страхом и недоумением слушал вспыхнувший разговор, оглядывался. А в тёмном углу избы, скупо освещённом крошечными свечными огоньками, молчаливо возвышалась икона: на чёрной доске белели глазные яблоки.

4

Ушли гости. За тёмным окном в последний раз донеслось плачуще:

— Ноженьки мои, ноженьки...

Бабка убрала свечи с иконы, потушила лампу. В углу осталась лампадка: на всю тёмную избу лишь она одна парила в воздухе зеленоватым сонным мотыльком. То крестясь, то застывая с беззвучно шепчущими губами, то с размаху склоняясь к полу, бабка помолилась на сон грядущий.

Просто устроен человек. Наотбивала поклонов, ворча и кряхтя, взобралась на простывшую печь, сладко охая, расправила там кости, и через секунду раздался густой храп...

Зато Варвара, подоткнув сползшее с разметавшегося Родьки одеяло, в одной рубахе, распустив по спине волосы, опустилась голыми коленями на холодный пол, заворожённо уставилась на неподвижный огонёк лампадки.

Храпит старая Грачиха за спиной. За окном прошумел ветер в молодой листве черёмухи. Вдалеке спросонья гаркнул петух, но, видать, не вовремя: никто ему не откликнулся. Тихо.

Варвара сложила лодочкой на груди руки, начала бессвязно шептать:

— Господи милостивый... Никола-угодник... В вечной тревоге живу. Помоги и образумь меня...

Каждый вечер, направив лицо в угол, заставленный иконами, Варвара шепчет: «Помоги, господи!»

И так уже много лет.

Когда-то, в девках, ничего не боялась, не заглядывала со страхом в завтрашний день, не верила ни в бога, ни в чёрта, за стол садилась, не перекрестив лба, на воркотню матери, старой Грачихи, отвечала:

— Будет ныть-то! Отошла ныне мода, крестись себе на здоровье, коли нравится...

Самой большой тревогой в ту пору было — придёт или не придёт Степан на обрыв, к обвалившейся берёзе. Шла война, парней в селе было не густо; он тоже в отпуск приехал после госпиталя, припадал на раненую ногу. Ресницы у него были что у девки, глаза тёмные, ласковые, на гитаре играл, подпевал: «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани...» Сам в это время лукаво посмеивался. Немало в Гумнищах молодых девок, но и она, Варвара, была не из последних — не конопата, не кривобока; бывало, прислонится Степан к высокой груди — замрёт, как ребёнок. Страшная вера охватывала тогда — никакая сила не оторвёт его. «Распрямись ты, рожь высокая...» За весь месяц, пока Степан Гуляев жил в отпуске, не пропустили ни одной ночи. Ничего тогда не боялась Варвара, ни у кого не собиралась просить помощи, помнить не помнила бога...

Но вот кончился срок, проводила Степана. Без стеснения, как жена, перед всем селом висела на шее, плакала в голос: «На ко-ого-о ты меня-а покида-аешь!»

Проводила, тут-то и стала задумываться: вернётся ли, на фронт ведь уехал, ребёнок будет, старая мать — по дому только помощница, вдруг да придётся куковать соломенной вдовой? Вернуть бы! Если б можно, на четвереньках через леса, реки, города поползла к нему. Как помочь?! Чем?! Сиди обливайся холодным потом при мысли, что всё быстро так кончилось... Кончилось?! Нет, нельзя этого допустить! Что-то надо делать!.. Старая Грачиха видела всё, не переставая твердила:

— Хватит казниться. Сохнешь да кровь портишь без толку. Молись лучше. Молись! Забыла господа-то. Гордыня заела. За свою гордыню такие ли муки мученические терпеть будешь!

Что-то надо делать Варваре. Страхи одолевают. Может, и в самом деле права мать: никакой другой помощи не придумаешь. Тогда-то впервые Варвара стала вечерами непослушными от волнений и тревоги губами молить шёпотом: «Помоги, господи!»

Молитвы ли помогли, само ли по себе должно так случиться, вернулся Степан после демобилизации. Те же бабьи ресницы, та же ловкая походочка, только без прихрамывания, а глаза, не в пример прежнему, холоднее, и песенку с лукавинкой не вспоминал: «Распрямись ты, рожь...»

Напуганная, ослабевшая от вечных страхов, Варвара тайком просила: «Помоги, господи! Смятенная душа ныне у Степана, успокой его, верни мне его ласку». Но Степан не успокаивался, раздражённо ворчал:

— Скука здесь. Того и гляди, шерстью обрастёшь.

Потом неожиданно сорвался, укатил в город, поступил на мебельную фабрику, пообещав, что, как только устроится, вызовет к себе Варвару с Родькой.

Кто знает, как бы повернулась жизнь, если б Степан прочно остался дома. Была бы семья, как у всех, — без ущербинки. Есть муж и отец, хозяин и опора, с ним и заботы пополам и любая беда в полбеды. Какой там страх перед завтрашним днём, когда рядом крепкое мужское плечо: знай живи, и бога ворошить незачем!

Но Степан уехал, и нет твёрдой надежды, что вернётся. Одна опора в семейных делах для Варвары — старая Грачиха, А та сама на себя не надеется, всё у бога помощи ищет, что ни день, то долбит: «Молись! Молись! Кроме как у господа, ни у кого помощи не найдёшь. Он всемогущ!..»

И Варвара по вечерам стояла на коленях, кланялась углу, уставленному иконами:

— Помоги, господи! Мать божья, заступница, не обойди милостью своей. Не загулял бы Степан-то на стороне. Не позарился бы на городскую, крашеную и пудреную...

Какая там перебежала Варваре дорогу, крашеная иль некрашеная, но Степан домой больше не вернулся. Сначала высылал деньги и скупые письма, потом только деньги, да и те с перебоями.

Случилась самая большая беда., большей быть не может. Казалось, раз так вышло, чего уж дальше бояться — скинь страх, оглянись трезво вокруг. Но напугана жизнью Варвара.

Родька непоседой растёт, день-деньской на реке пропадает. Страшно, вдруг да случится грех — утонет... Сохрани, господь!

Учительница Прасковья Петровна на него жалуется: уроки-де плохо готовит... Страшно, вдруг да вахлак вахлаком вырастет. Образумь, господь, непутёвого!

Корова плохо поела — страшно!

Собака ночью на луну выла — страшно!

Поутру дорогу чёрная кошка перебежала — ох, не к добру!

Кругом страсти господни. Нелегко жить. Спаси, Христос, и помилуй от всякой напасти.

Храпит на печи бабка. Заледенел в неподвижности огонёк лампадки, едва-едва осветил два серых белка да узкий нос на новой иконе. Разорались уже петухи на воле. Вывернула душу — пора и на боковую: утром вставать рано.

Варвара поднялась с колен. Ступая босыми ногами по узловатым от сучков половицам, прошла к кровати. Там, воткнув в вылинявшую подушку непослушные вихры, спит Родька. Косо упавший свет луны освещает сомкнутые ресницы, упрямые, от бабки перешедшие скулы, болячку на губе.

«Наказание моё... Ну-ка, святая икона ему явилась... К добру ли? Не случилось бы чего... Второй Пантелеймон-праведник... Чудеса, да и только... Охохонюшки!..» — Варвара сладко зевнула, стала осторожно отодвигать съёжившегося под одеялом Родьку.

— Двинься, чадушко. Дай мамке местечко...

5

В старину считали: селение без церкви, как бы оно велико ни было, — деревня, с церковью — село. В самом же селе Гумнищи церкви не было. Церковь стояла на отдалении, в версте в сторону.

Рассказывают так. Лет сто пятьдесят, а может и двести, тому назад некий пастушонок Пантелеймон, гонявший деревенское стадо на Машкино болото, увидел там среди пней и кочек икону Николая-угодника. Пастушонок тут же перед ней опустился на колени и помолился о здравии болящей матери, которая вот уже много лет и зим не слезала с печи. Когда он пришёл вечером домой, то увидел, что мать, сотворяя молитвы, ходит по двору, налаживает завалившийся тын. Икона оказалась чудотворной.

Вряд ли было на святой Руси такое место, где не рождались бы такие благостные, по-детски наивные, похожие друг на друга легенды. И каждый раз они разносились на много вёрст по деревням и сёлам, тревожа воображение, совесть, вызывая надежды.

К новоявленной иконе, к малознакомой до тех дней деревне Гумнищи потянулся народ — пешие с батожками и котомками, на подводах с жёнами и детишками, на лихачах с гиком и посвистом. Кто грабил, жульничал, беспутно пьянствовал, кто жрал толчёную кору, как о великом счастье, мечтал о куске хлеба, кто изнывал от хвори — все, с грехами, нуждой, собственной грыжею, поднимая пыль лаптями, разбитыми в кровь ногами, ошинованными колёсами, тянулись просить милости у чудотворной.

Сперва среди пней и кочек Машкина болота была выстроена из свежесрубленного кондача часовенка с тесовым шпилем вместо луковицы. Потом странники и странницы, те, кто восхваление бога и посещение святых мест считали своей профессией, а новоявленье чудотворной — удачей жизни, пошли по дорогам Руси с жестяными кружками, погромыхивая медяками, гундося елейно: «Подайте, православные, на храм божий!» И православные раскошеливались...

На Машкином болоте нельзя было выстроить добрую избу — перекосит углы, нижние венцы уйдут в трясину. Но ради чудотворной, во славу божью, всем миром наносили песку, земли, камней, вымостили болото, средь ляжин и трясин сделали остров. На этом острове подняли вверх сажённой толщины кирпичные стены, приезжие мастера расписали их богородицами, ангелами, Христовыми ликами, на высоту птичьего полёта подняли многопудовые колокола, а ещё выше, над голубыми луковицами, истекая огнём, едва не цепляясь за облака, засияли на солнце золочёные кресты.

И поднялся посреди Машкина болота не для жилья, не для посиделок, не для общего веселья, поднялся на столетия памятник тёмной веры в несуществующего бога, дорогая и громоздкая оправа для дубовой доски, не особенно искусно покрытой красками.

Новую церковь назвали Никола на Мостах, в честь явленной иконы Николая-угодника и в честь того, что церковь воздвигнута на вымощенном руками верующих болоте.

Считалось, что чудотворная исцеляет от всех телесных и духовных недугов гораздо охотнее, если только перед ней сотворит молитву не сам просящий, а Пантелеймон, тот пастушонок, который первым преклонился перед иконой.

Пантелеймон вскоре стал чем-то вроде местного святого. Говорят, поставил себе мельницу и умер в глубокой старости праведником. Под селом на реке Пелеговке есть Пантюхин омут, возле которого на берегу до сих пор можно видеть каменную осыпавшуюся кладку — остатки фундамента пантелеймоновской мельницы.

За решётчатой оградой, под стенами церкви Николы на Мостах, одна возле другой стали ложиться могилки, над сельским погостом зашумели берёзки, рябинки, липы, галки свили гнёзда под куполами. В церкви менялись попы. Они крестили новорождённых, венчали молодых, отпевали покойников, служили заутрени, обедни, пели «многие лета», провозглашали «анафему». Запах ладана и атмосфера казённой святости окружили легендарную икону. К ней привыкли, слава её поутихла, чудотворность уснула, и всё-таки на неё продолжали молиться, за многие километры тащились, чтоб только благоговейно приложиться к её лику, зажечь копеечную свечу.

В двадцать девятом году, в то время, когда вокруг Гумнищ создавались колхозы, последний из попов церкви Николы на Мостах был уличён в кулацкой агитации. Его самого раскулачили, отправили в Соловки, а церковь, как пережиток старого, решено было закрыть. С высокой колокольни, к великому негодованию старух, стянули верёвками тяжёлый колокол. Он, когда-то будивший своим медным рыком гумнищинскую округу, ударился в землю и, охнув в последний раз в своей жизни, развалился. Всё церковное имущество — серебряные оклады, кадила, дарохранительницы — конфисковали, а чудотворную икону по предложению сельских комсомольцев собирались уже переслать в краеведческий музей. Но она неожиданно исчезла. На этот раз такое событие вовсе не расценили как чудо, просто решили: кто-то из верующих стащил её из пустой церкви.

Но долго ещё вспоминали старухи икону, рассказывали об огнях на болоте, о душе Пантелеймона-праведника над омутом, о том, что каждую полночь в заброшенной церкви кто-то «пилит купол» — «истово, из минутки в минутку, каждую ночь перед петухами...»

С той поры прошло немало лет. И вот позабытая чудотворная икона вновь явилась под берегом реки Пелеговки.

6

Утром Родька, как всегда, собирался в школу: завязал книги и тетрадки в старый мамкин платок, надел пионерский галстук и, долго слюнявя ладони, разлаживал мятые концы на груди (вчера после школы весь день таскал его скомканным в кармане), потом метнулся к столу:

— Давай, бабушка, есть. Не то опоздаю.

Бабка, вместо того чтобы проворчать обычное: «Успеешь ещё натрескаться...» — разогнулась у печки, ушла за переборку, быстро вернулась, пряча что-то в вытянутом кулаке.

— Ну-ка, дитятко... — позвала она.

Родька с подозрением покосился на её осторожно сжатый, словно державший в себе горсть живых тараканов, кулак.

— Вот одень, золотце, на доброе здоровье. Хватит уж нехристем-то бегать.

Перед Родькиным носом закачался на толстой шёлковой нитке маленький медный крестик. Родька с минуту отупело моргал, потом залился краской от шеи до кончиков ушей, втянул голову в плечи.

— Ещё чего выдумала? На кой мне...

— Нельзя, родненький, ты теперь у бога на примете. Не мне, небось, не бабке Жеребихе чудотворная открылась. И не выдумывай, ягодка, господа-то гневить непослушанием. Ну-кося, на тебя с молитвою...

Родька ещё больше съёжился, отступил назад:

— Не одену.

— Экой ты... — Бабка протянула руку. Родька отскочил, светлые, с грачихинской желтизной глаза блеснули затравленно. — Ну, чего козлом прыгаешь?

— Умру — не одену! Ребята узнают — начисто засмеют.

— Чего ради хвалиться тебе перед ними? Каждый всяк по себе живёт, всяк свою душу спасает. Храни себе потаённо и радуйся.

Вошла мать в туго повязанном платке, старые сапоги забрызганы грязью, видно, только что с бороньбы или от парников — вся розовая от быстрой ходьбы по славному утреннему холодку, в прищуре глаз под белёсой занавесочкой ресниц — доброта:

— Опять с бабушкой не поладил?

Родька бросился к ней:

— Мам, скажи, чтоб не одевала. На кой мне крест. Что я, старуха?.. Узнают вот в школе...

Мать нерешительно отвела глаза от бабки:

— А может, и вправду не одевать? Сама знаешь: в школе не похвалят.

Бабка разогнулась, подобрала губы, сжала в коричневый кулак крестик.

— Оберегаешь всё? Ты ему душу сбереги. Гнев-то божий, чай, пострашнее, чем учительша вымочку даст.

— Не гневался же, мать, господь на него до сих пор. Даже милостью своей отметил.

— Ой, Варька, подумай: милость эта не остережение ли? Пока Родька ходил без отлички, ему всё прощалось. А ныне просто срам парню креста на шее не носить.

Мать сдавалась:

— Право, не знаю. Какой спрос с малого да несмышлёного?

— Для господа что мал, что стар — все ровни, все одинаково рабы божьи. Вот свалится беда, запоёшь тогда по-другому, вспомнишь, что сущую безделицу для бога отказала. Да и что толковать-то, тьфу! Крест на шею сыну повесить совестно.

И мать сдалась.

— Надень, Роденька, крестик, надень, будь умницей.

— Сказал — не одену.

— Вот бог-то увидит твоё упрямство.

— Плевал я на бога вашего! Знал бы, эту икону и вырывать из земли не стал, я бы её в речку бросил!

— Окстись! Окстись, поганец! — зыкнула бабка. — Типун тебе на язык! Вот оно, Варька, потаканье-то...

На щеках матери выступили лиловые пятна, широко расставленные глаза сузились в щёлки, руки поднялись к груди, быстро перебрали пальцами все пуговицы на старенькой кофте.

— Добром тебя просят. Ну!.. Мать, дай-ка мне крест. Я-то надену на неслуха.

— Нет, пусть он себя крестным знаменем осенит. Нет, пусть он у бога прощения попросит. Пусть-ка скажет сначала: «Прости, господи, мои прегрешения».

На стене, под фотографиями в картонных рамочках, висел старый солдатский ремень, оставшийся от отца.

Мать сняла его с гвоздя, впилась в Родьку прищуренными глазами, устрашающе переложила ремень из руки в руку.

— Слышал, что тебе старшие говорят?

Сжавшись, подняв плечи, выставив вперёд белобрысые вихры, глядя исподлобья, как волчонок, насторожённо блестевшими глазами, Родька тихо-тихо пододвигался к двери, навёртывал на палец конец красного галстука.

— Прав... прав не имеете.

— Вот я скину штаны и распишу права...

— Верно, Варенька, верно. Ишь, умничек...

— Вот я в школе скажу всё...

— Пусть-ка сунутся — я учителям твоим глаза всё повыцарапаю. Небось, не ихнее дело. Кому говорят?!

— Верно, Варенька, верно.

Родька сжался сильнее, с ненавистью стреляя глазами то в бабку, то в мать, чуть приметно двинул плечом в сторону дверей.

— Скидывай сапоги! Ну, быстро!.. Ни в какую школу не пущу. Ну! — Рука матери больно дёрнула за вихры. — Крестись, пащенок!

— Скажу вот всем! Скажу! Ой!..

Удар ремня пришёлся по плечу.

— Скидывай сапоги! Живо!.. Нету тебе школы! Нету тебе улицы! На замок запру!

Второй удар, третий... Родька отчаянно, басом взревел, рванулся к двери, но бабка с непривычной для неё резвостью перегородила дорогу, схватила за ухо.

— Ишь ты, лукавый. Нет, милёнок, нет, встань-ко сюда!

У матери же было красное, расстроенное лицо, на глазах тоже слёзы.

— И что мне за наказание такое? Вырос на мою голову, вражонок. Когда только я над тобой управу возьму? Долго будешь ещё упрямиться, мучитель мой?

Родька всхлипывал, вздрагивал телом, размазывал слёзы рукавом чистой, надетой для школы рубахи; его правое ухо пламенело, казалось тяжёлым, как налитый кровью петушиный гребень.

— Оставь его, Варька, — заявила бабка. — Не хочет, как знает. А есть не получит и в школу не пойдёт. Сказали тебе, скидывай сапоги!

Родька молчал, продолжая всхлипывать, упёршись глазами в пол.

— Добром же тебя просят... О-о, господи! — с отчаянием воскликнула мать. — Просят же, прося-ат! Долго ль торчать над тобой, идол ты, наказание бесово!

По-прежнему упёршись в пол взглядом, Родька несмело поднял руку, дотронулся щепотью до лба, стыдливо и неумело перекрестился.

— Чего сказать надо?

— Прос... прости... госпо-ди...

— Только-то и просили!

— Когда лоб крестят, в пол не глядят, — сурово поправила бабка. — Ну-кося, на святую икону перекрестись. Ещё раз, ещё! Не бойся, рука не отсохнет.

Родька поднял глаза на угол и увидел сквозь слёзы сердитые белки, уставившиеся на него с тёмной доски.

7

А на улице с огородов пахло вскопанной землёй. Солнце обливало просохшие тесовые крыши. Сквозь жёлтую прошлогоднюю траву пробились на свет нежные, казалось бы, беспомощные зелёные стрелки и сморщенные листочки.

Зрелая пора весны. Через неделю люди привыкнут к припекающему солнышку, к яркой зелени, появится пыль на дорогах. Через неделю, через полторы от силы весна перевалит на лето... Сколько маленьких радостей сулит этот ясный день!

После уроков можно убежать в луга. Там от разлива остались озёрца-ляжины с настоявшейся на прели водой, тёмной, как крепкий чай. Можно выловить матёрую, перезимовавшую лягушку, привязать к её лапке нитку, пустить в озерцо, глядя, как уходит она, обрадовавшаяся свободе, вглубь, во мрак непрозрачной воды, а потом взять да вытащить обратно — шалишь, голубушка, ты теперь у нас работаешь водолазом, расскажи-ка, что видела в воде.

Можно достать пригоршней мутновато-прозрачную лягушачью икру, пересчитать чёрные точки-ядрышки, а каждое ядрышко — будущий головастик.

А лужицы помельче?.. А глубокие колёсные колеи в низинках, залитые после половодья и ещё не высохшие?.. В них гуляют попавшие в неволю крошечные серебристые головастики, отливающие зеленью щурята, красноглазые сорожки; замути воду — и их легко можно поймать прямо руками.

И чем веселее день, тем тяжелее на душе у Родьки. Под рубашкой, под выцветшим пионерским галстуком жжёт кожу на груди медный крестик. Сиди на уроках и помни, что ни у кого из ребят нет его... Играй на переменках, помни — если будешь возиться, чтоб не расстегнулась рубаха: увидят — засмеют... Вот он зудит сейчас, его надо прятать, как нехорошую болячку на теле. Пусть не увидят, пусть не узнают, но всё равно чувствуешь себя каким-то нечистым. Наказание это! За что? За то, что вырыл проклятую икону. И кто знает, что завтра бабка с матерью выдумают?

На улице никого. Только у дома Васьки Орехова развалилась свинья, выставила на солнце розовые соски на широком брюхе...

Ежели снять этот крест да в карман... Бросить нельзя. После школы бабка уж обязательно заглянет под рубаху. Если не окажется креста, взбучку даст, хоть из дому беги. В карман?.. А карманы неглубокие, легко может выпасть, а то и сам ненароком вытащишь вместе с ножиком или резинкой.

Лучше всего в щель куда припрятать, а на обратном пути надеть, честь честью явиться перед бабкой.

Родька остановился, торопливо принялся расстёгивать ворот под галстуком. Но из дома Ореховых вышел Васька, Родькин дружок. Под бумажным затёртым пиджаком у него новая рубаха, яркая, канареечного цвета, с другой не спутаешь. Даже галстук, много раз стиранный, вылинявший, бледней её.

Васька окликнул:

— Эй, Родька! Сколько времени сейчас? У нас ходики третий день стоят. В школу-то ещё не опоздали?

Подошёл, поздоровался за руку.

— Ты какую-то икону нашёл? Старухи за это тебе кланяться будут. Право слово, мать говорила.

Родька, отвернувшись, ловя под галстуком непослушные пуговицы, пряча покрасневшее от стыда лицо, зло ответил:

— Ты слушай больше бабью брехню.

— Так ты не нашёл икону? Врут, значит.

— Подумаешь, какая-то доска... Да что ты ко мне пристал? Вот дам в нос!..

— Но-но, ты не шибко! — Но на всякий случай Васька отодвинулся подальше.

Спорить с Родькой он боялся. Где уж, когда даже девчонки дают сдачи. Васька низкоросл, узкогруд, маленькие уши с постоянным напряжением торчат на стриженой голове; его подвижное лицо по сравнению с ярко-жёлтой рубахой кажется сейчас бледным до зелени. Зато он пронырлив, всё всегда узнает первым. Весь в свою мать, недаром же ту прозвали по Гумнищам Клавкой Сорокой.

Обиженно сопя, Васька зашагал рядом, до самой школы не обронил ни слова.

8

О кресте Родька скоро забыл. На переменках устраивал «кучу малу», лазал на берёзу «щупать» галочьи яйца...

Но вот кончился последний урок, по школьному пустырю неспокойными стайками разлетелись ребята в разные стороны. Родька снова вспомнил о кресте. Вспомнил, что надо идти домой, что бабка, прежде чем дать поесть, потребует: «Перекрести лоб». Васька Орехов, которому было по дороге, стал вдруг неприятен Родьке: «Опять начнёт расспрашивать об иконе, пропади она пропадом, ему бы найти такое счастье...»

На окраине пустыря Родька увидел старого Стёпу Казачка. Тот стоял, сунув одну руку в карман залатанных штанов, другой щипал жидкую — десяток оловянного цвета волосков — бородку.

Когда Родька приблизился, Стёпа Казачок почему-то смутился, поправил на голове рыжую кепку с тяжёлым, словно непропеченная оладья, козырьком, неуверенно переступил с ноги на ногу.

— Родя... Сынок, ты того...

Васька Орехов, рассказывавший Родьке, как председатель колхоза Иван Макарович учил бригадира Фёдора объезжать жеребца Шарапа, замолчав, навострив уши, уставился на старика Степана. Тот недовольно на него покосился.

— Родька, ты, брат, вот что... Я тебе тут, на-кося, гостинец приберёг...

Степан Казачок с готовностью вытащил из кармана захватанный бумажный кулёк.

— Бери, брат, бери... Тут это — конфеты, сласть... Доброму человеку разве жалко. На трёшницу купил.

Заскорузлая рука протянула кулёк. Родька багрово вспыхнул. Он не понимал, почему дают ему конфеты, но чувствовал — неспроста. Замусоленный бумажный кулёк, икона, которую он нашёл под берегом, крест на шее, бабкино домогание крестить лоб — всё, должно быть, связано в один таинственный узелок. Он сердито отвернулся.

— Что я, побирушка какой? Сам ешь.

— Да ты не серчай, я тебе от души... Экой ты, право... — На тёмном, с дымной бородкой и спечёнными губами лице Стёпы Казачка выразилась жалкая растерянность.

— Раз дают, Родька, чего отказываешься? — заступился за Казачка Васька.

— Ты-то чего пристал? — цыкнул Родька.

— Верно, братец, верно, — обрадованно поддержал дед Степан. — Иди-ка ты, молодец, своей дорогой, не встревай в чужие дела. Иди с богом. — Он снова повернулся к Родьке. — Мне бы, родной человек, парочку словечек сказать тебе надо.

— Больно мне нужно, — презрительно фыркнул Васька, — На ваши конфеты, небось, не позарюсь.

Он пошёл вперёд, независимо сунув руки в карманы, покачивая узкими плечами, но стриженый затылок, острые, торчащие в стороны уши выдавали и обиду и любопытство: Ваське всей душой хотелось послушать, о чём это будет толковать старик Казачок с Родькой.

— Не обижал бы, взял, а?.. Сам знаешь, не красно живу. Уж какая моя жизнь теперь! — Вздыхая, старик мял нерешительно в руке кулёк. — Моя жизнь теперь такая, что помереть от тоски легче. Нутро болит, тяжёлого подымать не могу, потому и в сторожа определился. Ведь я бабки-то твоей на три года, почитай, старше... Сына вот вырастил, дочь выдал за хорошего человека, в Кинешме теперь живёт. Всё бы хорошо, да одному-то, вишь, муторно.

Родька слушал, и ему становилось не по себе. Как ни повернись, всё непонятное! Ну, разве стал бы раньше этот Стёпа Казачок так с ним разговаривать, жаловаться, как взрослому? Что такое?

— Не пожалуюсь, вроде и помогают отцу, то сын деньги вышлет, то дочка — посылочку. Только, ох, скушно одному куковать. Тоска поедом ест... Дочь, конечно, ломоть отрезанный. Вот сына б хотелось обратно. Он парень холостой, характером мягкий, вернуть бы его домой. Любо, мило — женился, меня приголубил...

— Я-то тут при чём, дед Степан?

— У тебя, милок, душа что стёклышко. Тебе от бога сила дана. Да что, право, ты моим подарочком гнушаешься? Возьми, не обижай, ради Христа... Ты, парень, помоги мне, век буду благодарен.

— Да при чём я-то?

— Не серчай, не серчай... Помолись ты перед чудотворной, попроси за меня перед ней, пускай Николай-угодник на ум наставит раба божьего Павла, это сына-то моего. Пусть бы домой вернулся. Моя молитва не доходит: многогрешен. А от твоего слова святые угодники не отвернутся, твоё-то слово до самого бога донесут, ты на примете у господа-то... Чай, слыхал про отрока-то Пантелеймона. Праведный человек был... Да конфетки-то, сокол, сунь в карман, коли сейчас к ним душа не лежит...

Солнце светит в зелёной луже посреди дороги. К дому бригадира Фёдора подъехал трактор, напустил голубого чаду, распугал ленивых гусей, заполнил улицу судорожным треском мотора. Кругом привычное село, привычная жизнь. И никогда ещё не было, чтоб в этом привычном мире случались такие непонятные вещи: расстроенное, жалостливо моргающее красными веками лицо деда Казачка, его разговор, словно Родька ему ровня в годах, его непонятная, заискивающая просьба, этот кулёк... Да что случилось на свете? Не сошёл ли с ума старый Казачок? Может, он, Родька, свихнулся?..

Родька оттолкнул руку старика, бросился бежать.

Не добегая до дому, он оглянулся: дед Казачок стоял посреди улицы — картуз с тяжёлым козырьком натянут на глаза, редкая бородка вскинута вверх, во всей тощей фигурке со сползшими штанами растерянность и огорчение. Родьке, непонятно почему, стало жаль старика.

9

У Родькиного дома, на втоптанном в землю крылечке, сидели двое: маленькая, с острым, чем-то смахивающим на болотную птицу, лицом старушка и безногий мужик Киндя — мать и сын, известные и в Гумнищах, и в Гущине, и в районном центре Загарье.

Этот Киндя — Акиндин Поярков — до войны был самым неприметным парнем из деревни Троица. Работал бондарем при сельпо, незамысловато играл на трёхрядке, орал «под кулак» песни, вламывался на пляски «бурлом». В войну под Орлом ему перебило обе ноги. Не один Киндя из Троицы вернулся с фронта калекой, но, кроме него, никто не бахвалился своей инвалидностью.

Часто, напившись пьяным, Киндя, сидя на култышках посреди загарьевского базара, рвал на груди рубаху, тряс кулаками, кричал:

— Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?

И, опираясь сильными руками на утюжки, перекидывая обрубленное тело, бегал за народом, пугал женщин.

Его много раз, связанного, увозили в милицию, но дело до суда не доходило: жалели калеку. Киндя больше всех на свете боялся одного человека — свою мать, ветхую старушку. Были, говорят, случаи, когда та останавливала его буйство одним выкриком:

— Отрекусь, нечистый!

Последнее время безногий Киндя вовсе утихомирился, пил по-прежнему, но не буянил, торговал из-под полы на базаре туфлями, отрезами, таскался вместе с матерью по церквам, то в щелкановскую, то в загарьевскую, то за шестьдесят километров в соседний район в Ухтомы.

Об этих делах безногого Кинди, как и все ребятишки, Родька был наслышан довольно подробно. Тем ужаснее ему показалось, что этот Киндя, красномордый, опухший, с рыжей запущенной щетиной на тяжёлом подбородке, мутными глазками и поднятыми выше ушей плечищами мужик, держась за ручки своих обшитых кожей утюжков-подпорок, стал молчаливо с размаху кланяться.

Старушка же с кряхтением поднялась, с натугой разогнулась, по-деревянному переставляя отёкшие от сидения ноги, двинулась к оторопевшему Родьке. У неё был острый нос, ввалившийся, почти без верхней губы рот углами вниз и голубенькие, по-молодому пронзительные, словно выскакивающие вперёд лица глазки. Сморщенная, тёмная рука цепко схватила Родькину руку.

— Покажись-ка, покажись, любой! — Голос её, шамкающий, был в то же время громок и скрипуч. — Да чего рвёшься, не укушу... Вот, значит, ты каков! Ой, не верю, не верю, что вторым Пантелеймоном-праведником будешь. Нету в твоих глазах благолепия. Ой, нету. В бабку свою весь, а от грачихинской плоти неча ждать благости... — Она обернулась к своему кланяющемуся сыну. — Ну, хватит ветер лбом раздувать. Ишь, парень-то оробел от твоего дикого виду. Пусти, слышь.

Безногий Киндя покорно перевалился со ступенек на землю. Пока Родька, с испугом косясь, поднимался в дом, он успел три раза с размаху поклониться, показав Родьке плешивевшую макушку.

Но и дома тоже сидели гости.

Согнутая, словно приготовившаяся сорваться с лавки, нырнуть в дверь, Жеребиха завела свою обычную песню:

— Личико что-то бледненько. Видать, напужали эти окаянные — ведьма троицкая со своим идолом обрубленным.

Кроме Жеребихи, Родька увидел ещё двоих — Мякишева с женой.

Сам Мякишев кургузый, маленький, вокруг лысины золотой младенческий пушок; окроплённое весёлыми веснушками лицо кругло, вечно сияет виноватой улыбкой, как застенчивое зимнее солнышко. Он руководил гумнищинским сельпо, выступал на заседаниях, числился в активистах. Жил он около магазина в большом пятистенке под зелёной железной крышей. Уполномоченные, приезжавшие из района, часто останавливались на ночь у него. За всю свою жизнь Мякишев никого, верно, не обозвал грубым словом, и всё-таки многие его не любили. Председатель гумнищинского колхоза Иван Макарович, не скрываясь, обзывал: «Блудливая кошка. Стащит да поластится — глядишь, и с рук сходит».

Увидев у порога Родьку, Мякишев так радостно вытянул шею, что на минуту показалось: вот-вот выскочит из своего просторного, с жёваными лацканами пиджака; не только щёки, даже уши его двинулись от улыбки.

Беременная жена Мякишева уставилась на Родьку выкаченными чёрными глазами, которые сразу же мокро заблестели.

— Экая ты, Катерина, — с досадой проговорила Родькина бабка, — что толку волю слезам давать. Бог даст, всё образуется. Родишь ещё, как все бабы. Мало ли доктора ошибаются!

Заметив слёзы у жены, Мякишев сконфуженно заёрзал, забормотал:

— В страхе живу, покоя не знаю. — Он с расстроенной улыбкой повернулся к Родьке. — Может, это счастье наше, что ты, миленький, чудотворную-то нашёл?..

Родька, напуганный разговором с Казачком, ошеломлённый встречей с безногим Киндей, затравленно озирался. С ума все посходили? Даже Мякишев и тот к чудотворной пришёл. Вдруг да тоже просить будет? Бежать, пока не поздно! А куда?..

Выручила бабка. Она поднялась из-за стола, спросила непривычно ласково:

— Проголодался небось, внученька? Вот яишенку тебе сготовлю... Что-то матери твоей долго нету? Пора-то обеденная... Все в колхозе да в колхозе, от дому отбилась.

Пока бабка орудовала у шестка, жарила на нащипанной лучине яичницу, Родька, словно связанный, сидел у окна, косил глазом на улицу.

Жена Мякишева тихо плакала, утирала слёзы скомканным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:

— Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.

— Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти, — скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.

— Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днём полагалось к вам, а ночью, потаённо, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...

— Ничего, за бога и потерпеть можно, — отозвалась от шестка бабка.

— Так-то так, — не совсем уверенно согласился Мякишев. — Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.

Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:

— Садись, золотце, ешь на доброе здоровье. — И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: — Он у нас не какой-нибудь неслух, — чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.

Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел её жёлтые, в напряжённо собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься — не будет прощения.

— Ну, чего мнёшься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись да бога помни.

Правая рука Родьки, тяжёлая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:

— Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...

Родька съёжился...

10

Никогда ещё так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди — подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!

За усадьбами запыхавшийся Родька пошёл медленнее.

Тёплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-чёрная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками тёмных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».

Нет, нет, не верит Родька, что всё изменилось. Мало ли чего не случается дома. День, другой — и всё пойдёт опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...

На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времён гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял её в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда даёт деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пятачка не выпросишь...

Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Всё село приходит смотреть. Юрка Грачёв из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнёт рассказывать — хзатайся за животики.

Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...» Стихотворение подходящее — о море, о буре... Конечно, на вечер придёт председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.

Пусть дома икону обхаживают, наплевать. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придётся не век. День-другой, глядишь, всё утрясётся.

Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-жёлтой рубахе, ясным пятнышком горевший средь однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов, и Венька Лупцов — вечная компания.

Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждёт его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.

Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.

— А, вот оно что, купаться надумали!

В реке вода ещё мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, — купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озёрца, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.

— Э-э-эй! — закричал Родька. — Че-ерти! Меня обождите!

Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнёт? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущённо стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.

Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.

— Топчетесь? Небось, мурашки едят?

— Сам-то, поди, только с разгону храбрый, — ответил Венька.

— Эх!

Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.

— Эх, вы! Ушли и не сказались...

Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьки чёрными, насторожённо заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивлённо, кругло, глупо открылся рот.

Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.

Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:

— Ты для храбрости повесил это или как?

От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, жёлтое, под цвет Васькиной рубахи.

Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший всё ещё с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в чёрных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные чёрные глаза.

— За что? — крикнул тот, падая на спину.

Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.

Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.

— Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?

Вырвавшись из рук Пашки, Родька не поднимая головы, как-то странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.

Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.

Шёлковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.

11

До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.

Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.

На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют.

А школа?.. Ведь и в школе всё будет известно!

Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.

Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов.

Ему было хорошо видно всё село: тёмные тесовые крыши, железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».

В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не видно, чтоб старость обезобразила её: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную тёмную массу. В залитых сумерками ложбинках лёг синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно — не усторожишь, когда появляются, — затеплились огоньками. Долго ещё упрямилась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном её стены.

Сыростью потянуло от реки, стало холодно в одном пиджаке. Очень хотелось есть. За спиной плескалась река, сейчас чёрная, чернее и бездоннее неба. Луг, знакомый днём до последней кочки, сейчас казался глухим и диким местом. С него доносились какие-то непонятные звуки: что-то хлюпнуло, что-то зашуршало, кто-то вдалеке ожесточённо забился, может быть птица, устраивающаяся на ночь, а может, что-то другое, не имеющее ни названия, ни лица, никому из обычных людей не знакомое. Даже ручей, всё время ровно шумевший вдалеке, теперь, с темнотой, заворчал как-то зловеще. Даже кусты, в которых прятался Родька, тощие, обвешанные после половодья лохмотьями грязи, кажутся страшными. Невольно ждёшь: вдруг да в тёмном провале под ближайшим кустом вспыхнут глаза то ли зверя, то ли сказочной птицы, жёлтые, холодные, как две маленькие луны! Веришь каждой сумасшедшей мысли, вздрагиваешь от каждого шороха. Нельзя здесь оставаться!..

Как бы то ни было, а среди этой тёмной, сырой ночи самое близкое и самое родное — огоньки села. Пусть там живут люди, которым стыдно показаться на глаза. Пусть неуютен дом, сердитая бабка будет проверять, цел ли крест на шее. Пусть. Всё равно деваться некуда, надо идти...

«Завтра утром сбегу... Переночую и сбегу. Так и скажу мамке, коли за крест бить будет», — решил Родька и поднялся на онемевшие ноги.

Чем ближе он подходил к дому, тем острее чувствовал: ужасен был день, и конец его должен быть ужасным. Сейчас всё кончится...

Когда Родька взялся горячей, влажной рукой за холодную скобу двери, на секунду остановилось сердце.

Но всё обошлось просто. Опять в избе было полно гостей. Кроме знакомых — Жеребихи, бабки Секлетеи, толстой Агнии Ручкиной, — сидело несколько не известных Родьке человек. Сухощавый, с хрящеватым кривым носом старик читал вслух очень толстую, с жёлтыми листами книгу.

Все старательно слушали, сопели, но по лицу каждого было видно: ничего не понимают.

Мать, боясь спугнуть слабенький и ломкий голос старика, осторожно поднялась с лавки, подошла к Родьке, проворчала шёпотом:

— Ты бы к утру ещё приходил, полуночник! Иди-ка в горницу, поешь, там молоко стоит. Завтра опять в школу опоздаешь.

От обычного ворчливого голоса матери свалился с души тяжёлый груз.

На этот раз Родьку не вытащили к гостям. Лёжа на своей постели, он, засыпая, слышал разговор за перегородкой.

— Надо в район идти, просить, чтоб церковь открывали.

— Жди, откроют!

— А мы миром попросим!

— Да велик ли наш мир-то? Кто помоложе, тем плевать на святые дела. Даже Мякишев и тот слово не замолвит. Богу молится да оглядывается, как бы кто не заметил.

Родька недослушал этот нешумный спор, уснул. И сон его был тревожен. Мать, спавшая с ним рядом, часто просыпалась от его жалобных выкриков, поправляла одеяло, говорила с тревогой:

— Неладное чтой-то с парнем.

12

А утро началось для Родьки с удач. Удача — его мать, вставшая, как всегда, рано и, должно быть, укрывшая одеялом разметавшегося сына, не заметила, что у него на шее нет креста.

Удача, что в сараюшке, где сидел подсвинок, провалился прогнивший пол и бабка всё утро возилась: выгребала навоз, прилаживала новую половицу. Ей было не до Родьки. И Родька перед завтраком не перекрестил лба.

На улице звонко лаяли собаки, на унавоженной дороге весело воевали воробьи, слышалось довольное карканье ворон, а с окраины села, со стороны скотных дворов, где обшивали тёсом новое здание сепараторки, доносился захлёбывающийся, свирепо восторженный вой циркульной пилы, распарывающей из конца в конец сосновое бревно.

Вчера вечером Родька считал, что произошло непоправимое — нельзя больше жить дома, нельзя показываться на улицу, нельзя ходить в школу. Вчера вечером твёрдо решил: сунуть в карман кусок хлеба, спрятать учебники под крыльцо и... бежать из села. Сначала в Загарье, а там будет видно...

И вот он стоит, жмурится на солнце, слушает хвастливое кудахтанье соседской несушки — учебники в руке, ржаная горбушка оттопыривает карман — и чувствует, что не так уж всё страшно: ну, бабка за потерянный крест поколотит — мало ли случалось от неё хватать плюх, — ну, ребята будут смеяться, да и то, пусть-ка попробуют. Стоит ли из-за пустяков бежать из дому, разве плохо ему жилось раньше?..

Родька решительно зашагал к школе. Воробьи с каким-то особенным весенним журчанием брызнули из-под самых ног. Петух бабки Жеребихи, с кровянистым гребнем, свалившимся на один глаз, ослепляюще-рыжий — ни дать ни взять кусок горячего солнышка на огороде, — нагло заорал вслед воробьям, весь вытянулся от негодования. «Ну чего, дурак, ты-то лезешь? Знай своё дело!» Комок сырой земли полетел в петуха, тот сконфуженно стушевался.

Плевать на бабку, плевать на ребят, всё образуется, всё пойдёт по-прежнему!

Но тут Родька увидел обтянутую линялой кофтой согнутую спину старой Жеребихи, ковыряющуюся в ящике с капустной рассадой. А вдруг да она поднимет голову, заметит Родьку, остановит, запоёт умильным голоском: «Ангелок... Божий избранник... Праведник». Услышат люди... Родька почувствовал неприятный холодок в груди, опустив голову, косясь на жеребихинский двор, торопливо двинулся дальше.

А навстречу озабоченной походкой враскачку — руки в карманах, заветная для Родьки флотская фуражка с лакированным козырьком на затылке, в зубах жёванная цигарка — шагает председатель колхоза Иван Макарович. Вдруг да он уже всё знает о Родьке (как не знать, не в другом селе живёт!), вдруг да остановит, с презрительным прищуром сквозь табачный дымок отпустит какое-нибудь словечко (кто-кто, а Иван Макарович на них мастер): что, мол, в святые угодники тебя старухи записали?.. Идёт Иван Макарович, что ни шаг, то ближе, никуда не свернёшь, никуда не сбежишь. Родька изо всей силы пригнул голову, лишь бы не увидел председатель лицо, только бы не остановил. Вот его тяжёлые сапоги, вдавливающие каблуки в землю, вот слышен даже шорох одежды — сейчас остановит... Уф! Прошёл мимо, обдав чуть внятным запахом махорочного дымка. Родька с благодарностью оглянулся на широкую председательскую спину.

Но тут же он заметил, что проходит мимо дома Ореховых. Может выскочить Васька... Родька прибавил шагу.

И когда этот дом был позади, одна простая мысль заставила тоскливо сжаться сердце: зачем он бежал, зачем он старался спрятаться? Он идёт в школу, а там, прячься не прячься, они все — Пашка Горбунов, Васька Орехов и Венька Лупцов — учатся в одном классе. Уж тут не вывернешься...

Режущим глаза солнцем залита широкая неказистая улица села. Чей-то женский голос на усадьбах, за домами, кричит:

— Иван! Иван! Иль опять мне за лошадью к председателю идти, дешёвая твоя душа? Навязали увальня на мою голову!

У всех свои дела, у всех своё место. Место есть даже у старого, кривого на один глаз пса Дубка: лежит на дороге, деловито выкусывает блох из клочковатой шерсти.

За что такое несчастье? Что он сделал плохого? Не воровал, не бил стёкол в домах, не ругался худыми словами. За то, что нашёл под берегом икону? Будь она проклята! Эх, знать бы наперёд!..

Втянув голову в поднятые плечи, согнув спину, вялой походкой шёл ошеломлённый не совсем ещё понятным ему несчастьем Родька, двенадцатилетний мальчишка, которому приходится бояться людского осуждения.

13

— Гуляев!

Родька, как от удара, рывком обернулся. Тяжёлой мужской поступью подходила Прасковья Петровна, учительница русского языка, Родькина классная руководительница. Медлительная, немного грузноватая, одетая в вязаный жакет с обвисшими карманами, лицо круглое, плоское, загорелое — истинно бабье деревенское лицо, — приблизилась, и под её пристальным взглядом Родька поспешно наклонил голову.

— До уроков зайдём-ка в учительскую.

Минуту назад ещё можно было решиться забросить книги, повернуть в сторону, бежать. Теперь поздно: рука Прасковьи Петровны легла на плечо.

От просторной учительской отделена перегородкой крошечная комнатка. В ней стоит горбатый диван, обтянутый блестящей чёрной клеёнкой. Эту комнату называют кабинетом директора, но она часто служит и для других целей. На протяжении многих лет тут давались крутые выговоры провинившимся ученикам, совершались длительные увещевания, разбирались дела, которые по тем или иным причинам не следовало выносить на широкое обсуждение.

В этот-то кабинет, поёживаясь в нервном ознобе, вошёл Родька и уселся на вздутый диван, сразу ощутив сквозь штаны казённый холодок чёрной клеёнки.

Прасковья Петровна подпёрла щёку кулаком.

— Опять рукам волю даёшь? За что Лупцова ударил?

Родька не ответил, сидел прямо, с усилием упираясь руками в диван, боясь пошевелиться, чтоб не съехать вниз по гладкой клеёнке.

— Молчишь? А ведь я знаю, из-за чего ударил.

Родька перестал на секунду дышать, остановил взгляд на толстой ножке стола, точёной, как крылечная балясина: сейчас заговорит о кресте.

— Из-за трусости своей ты ударил. Испугался, что товарищи узнают, что, быть может, до Прасковьи Петровны дойдёт? Так? Обидно мне, братец.

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Удивляешься? И удивляться нечего; обидно мне, что мои ученики боятся ко мне прийти и рассказать всё. Ведь, наверно, нелегко было?

Родька кивнул головой, опустил глаза.

— Это бабка тебе то украшение надела?

— Они меня в школу не пускали, — наконец выдавил из себя Родька.

— Значит, и мать тоже?

— Тоже...

Прасковья Петровна поднялась, тяжело опуская на пол сапоги, прошлась из угла в угол. Объёмистая, в вылинявшем жакете, она среди всей обстановки — письменного стола, дивана, жиденького стула, приставленного к стене, — казалась неуклюжей, случайной, грубой, человеком, которому место где-то возле скотного двора, на поле, а не в тесном кабинете. Родька же, следивший за ней исподлобья, видел только одно: Прасковья Петровна сердится, но, кажется, не на него, Родьку.

— Креститься заставляли? — спросила Прасковья Петровна.

— Заставляли.

— А ты не хотел?

— Не хотел... За стол не пускали.

— Так.

Снова несколько тяжёлых шагов из одного угла в другой.

— Ладно, Родя, уладим. Я поговорю с твоей матерью. Сегодня же... Вот два урока проведу и схожу к вам.

Подошла вплотную, взъерошила ладонью сухие, упрямые волосы на Родькиной голове.

— Всё уладим. Только, братец, больше кулаки не распускай. С Лупцовым надо помириться. Вот мы его сейчас сюда вызовем.

Через пять минут в дверь бочком вошёл Венька Лупцов, сразу же отвернулся от Родьки. Нос у него распухший, красный, выражение лица оскорблённо-постное.

— Гуляев хочет извиниться перед тобой, — объявила Прасковья Петровна. — Подайте друг другу руки, и забудем это некрасивое дело... Ну, что, Родион, сидишь? Встань... Быстро, быстро, сейчас звонок подадут...

Венька и Родька вместе вышли из учительской. В коридоре, по пути к своему классу, пряча глаза друг от друга, накоротке переругнулись.

— Зараза ты! Драться полез! Чего я тебе сделал?

— А ты ябедничать сразу! Мне Федька Сомов, помнишь, как съездил! Я ни словечка никому не сказал.

— И я бы не говорил, да нос шибко распух. Прасковья Петровна сама дозналась...

Такая перебранка только укрепляла примирение.

14

Тридцать лет Прасковья Петровна учила гумнищинских ребятишек. Жила, казалось, ровной, без взлётов и падений жизнью: изо дня в день топтала тропинку от крыльца своего дома до школы, из года в год в определённый день повторяла то, что в тот же день, в тот же час говорила другим поколениям. И так тридцать лет! Время она измеряла своими собственными событиями:

— Когда это было?.. Ах, да, помню! В тот год я измучилась с Гришей Скундиным. В семье у него было плохо, хотел бросить учиться. Способный мальчик.

А сам «способный мальчик» Гриша Скундин, ныне врач или инженер, почтенный семьянин, живущий где-то за сотни километров от села Гумнищи, наверняка давным-давно забыл свою маленькую трагедию, да и, бог знает, вспоминает ли самое Прасковью Петровну, которой обязан тем, что не бросил школу, пошёл учиться дальше, нашёл свою судьбу.

Всё прошлое, все тридцать лет работы заполнены удачами и неудачами, радостями и горем детей, которых учила Прасковья Петровна.

Когда она окликнула Родьку, увидела его испуганный, затравленный взгляд, то по своему многолетнему опыту поняла: случилась беда, одна из тех, которую не впервые придётся распутывать ей, учительнице Гумнищенской неполной средней школы.

Во дворе дома Гуляевых стояла распряжённая лошадь, разрывала мордой сено в пролётке. Почуя приближение Прасковьи Петровны, она подняла свою маленькую красивую голову с белой проточиной от чёлки к носу.

«Кто ж приехал? Не Степан ли?..» Родькин отец, Степан Гуляев, как и большинство гумнищинцев, был одним из учеников Прасковьи Петровны.

Но тот, кто сидел в избе и вежливо ответил на приветствие, вовсе не походил на Степана Гуляева.

Гость был преклонного возраста. Круглое, рыхловатое лицо заканчивалось мягкой, седой, до лёгкой голубизны чистой бородкой. Словно чужие на этом рыхлом лице, вылезали из-под жидких усов полные, с чувственным рисунком губы. Возле высокого лба росла тощая поросль, зато с затылка и с шеи седые волосы спадали на воротник грубого и добротного пиджака давно не стриженными космами. А в общем, незнакомец напоминал сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощенно философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом.

Старая Грачиха, беседовавшая с гостем, спросила:

— Что там, матушка Прасковья Петровна? Ай опять наш сорванец набедокурил?

— У него-то всё в порядке.

Морщинки у коричневых век собрались гуще, жёлтые глаза старухи из прищура взглянули с подозрением.

— Не без дела же, чай, зашла? Других делов, кроме Родькиных, промеж нами вроде не водится.

— Где Варвара?

— Где ей быть, на работе. Жди, коли хочется.

— Подожду.

На скуластом лице старухи выразилась откровенная досада. Гость сидел, слегка склонив на одно плечо свою крупную голову, не в пример бабке доброжелательно поглядывая на учительницу. С минуту стояла тишина: под печкой слышался мышиный шорох. Бабка не выдержала:

— Ждать-то можно, чай, места не просидишь. Только у нас, сударушка, свой разговор с отцом Митрием. «Ах, вот кто это! — удивилась Прасковья Петровна. — Загарьевский поп...» Ей иногда случалось слышать об отце Дмитрии, как-то незаметно выплывшем после войны в районном городке.

От бесцеремонных слов Грачихи отец Дмитрий смутился, и при этом доморощенный нигилист сразу же исчез в нём — перед Прасковьей Петровной предстал просто добрый старик.

— Ох, уж ты, Авдотья Даниловна! — недовольно произнёс он. — Ну, какие у нас секреты? Просто свои дела решаем. Вам только, Прасковья... э-э, простите, запамятовал, как вас по батюшке?

— Петровна.

— Вам, Прасковья Петровна, будет скучно слушать. — И, боясь, как бы неожиданная гостья не ушла, не унесла с собой подозрение, поспешно начал объяснять: — Слышали, найдена старинная, считавшаяся безвозвратно утерянной икона Николая-угодника, которую когда-то почитали как чудотворную. Вот она... — Отец Дмитрий показал в угол белой, со вздувшимися голубыми венами рукой. — Это для нас, верующих, своего рода ценность, я бы сказал, общественная...

Он говорил мягко, но в мягкости его не ощущалось нерешительности, напротив, проскальзывали наставнические нотки:

— ...Место такой реликвии в храме...

Бабка Грачиха перебила его:

— В каком храме? От нас подальше норовите утащить! Храм-то для этой чудотворной в сиротстве стоит. Открыть его надо...

— Рад бы душой, да вряд ли удастся.

— Надо, батюшко, не полениться пороги обить. Один начальник не разрешит, к другому, что повыше сидит, пойти да поклониться... Легко ли нам в каждый раз, чтоб господу помолиться, за двенадцать вёрст к вам в Загарье гулять?

Отец Дмитрий сдержанно пожал плечами, отмолчался с сокрушённым лицом.

Прасковья Петровна разглядывала его. Вот сидит перед ней старичок с дедовски мутноватыми глазами, сочными губами, любящий, верно, мягкую постель, хороший стол, приличный разговор, — глашатай господа бога, представитель обречённого на вымирание, но не желающего вымирать племени. Кем он был? Вряд ли всю жизнь только служил богу. Верит ли сам в бога?

Верит ли в то, чем живёт она, Прасковья Петровна? Как сегодняшний день уживается в его старой голове с заветами Христа, наивными легендами о воскрешении, святом духе и райских кущах?

— Отец Дмитрий, — решила заговорить Прасковья Петровна, — раз уж пришлось встретиться, давайте потолкуем.

Без тени насторожённости отец Дмитрий склонил седую голову, выражая на своём лице лишь одно — полнейшее внимание.

— Я как неверующая помню, что в нашей стране сохраняется свобода вероисповедания. Никто не может запретить человеку молиться какому угодно богу. Но и насильственное принуждение к верованию запрещается.

Отец Дмитрий с готовностью покачал головой: «Так, так, верно». Бабка Грачиха, ничего не понявшая из речи учительницы, — «свобода вероисповедания», «насильственное принуждение», — почуяв, однако, недоброе, сердито переводила свои кошачьи глаза с отца Дмитрия на гостью.

— А здесь, в этом доме, — продолжала Прасковья Петровна, — на моего ученика, пионера, силой надели крест, силой заставляют молиться...

— Это, сударушка, не твоё дело! — резко перебила Грачиха.

— Обожди, Авдотья, потом возразишь, — отмахнулась Прасковья Петровна.

— И ждать не буду, и слушать не хочу! На-кося, в семейные дела лезет!.. А я-то, убогая, всё гадаю: зачем пришла?

— Авдотья! — неожиданно строгим тенорком оборвал её отец Дмитрий. — Хочу поговорить с человеком. Иль для этого из дому твоего уйти?

Грачиха сразу же осеклась, едва слышно заворчала под нос:

— Хватает нынче распорядителей-то... Распоряжайся себе, только в чужой дом не лезь...

Поднялась, отошла к печи, сердито застучала ухватами. По спине чувствовалось: напряжённо прислушивается к разговору.

Прасковья Петровна продолжала:

— Школа учит одному, семья же — совсем другому. Или школа заставит мальчика отказаться от бога, или семья сделает из него святошу. В наше время середины быть не может. А пока будет идти спор, два жернова могут перемолоть, перекалечить жизнь ребёнка. Пусть родители веруют как хотят и во что хотят, но не портят мальчику будущего. Его будущее принадлежит не только им. Волей или неволей они становятся преступниками перед обществом.

Бабка Грачиха, согнувшись, шевелилась чуть слышно у печки, бросала из-за плеча горящие взгляды. Отец же Дмитрий, вежливо выждав паузу, спокойно глядя в лицо учительницы своим стариковски добрым, честным взглядом, осторожненько спросил:

— А какое я имею касательство к этому, Прасковья Петровна?

— Стоит ли объяснять, отец Дмитрий? Самое прямое. Вы для этой семьи духовный пастырь, и ваше отношение к делу для меня небезынтересно.

— Гм... Вот вы упомянули слово «преступники». Преступник тот, кто выступает против закона. Скажите, будет ли противозаконным такой случай. Мальчик из любопытства спрашивает свою верующую мать: «Есть ли, мама, бог на небе?» Обычный детский вопрос, но он касается основы основ вероучения. Верующая мать, сами посудите, не может иначе ответить: «Есть бог, сынок». А если детское любопытство будет простираться и дальше: «Какой бог из себя, что он делает?» — то матери придётся объяснить о триединстве, о бессмертии души, о судном дне. Там, глядишь, вера вошла в ребёнка, там и молитвы и крест на шею. Где тут граница законного и противозаконного? Где же тут, скажите, преступление? Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребёнка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Прасковья Петровна?

«Ловок! Советским законом, словно брёвнышком, подпёрся», — удивилась Прасковья Петровна и только тут поняла, как глупо было с её стороны вызывать на откровенный разговор этого чуждого по взглядам человека.

— Есть много преступлений, — сказала она, — которые не сразу подведёшь под статью кодекса. Но от этого они не делаются менее вредными для общества.

— Каждый смотрит на вещи по-своему: вы так, я эдак, — с готовностью подхватил отец Дмитрий, — а закон для всех один. И, поверьте мне, он вас не поддержит. Иначе и быть не может. Если б закон стал устанавливать порядок вероучения внутри семьи, то он наверняка запутался бы, не нашёл, что можно дозволить, а что нельзя. Поэтому... — Отец Дмитрий поднял склонённую голову. Расплывчатые, рыхловатые черты его лица стали строже, полные губы в жидкой поросли усов округлились, готовые изречь непререкаемую истину. — Поэтому закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. К кому бы вы ни обратились, уважаемая Прасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением. Никакой опасности для государства это не представляет. Поверьте, об интересах государства я сам пекусь, насколько дозволяют мне слабые силы.

Выражение сурового лица бабки Грачихи чуть-чуть смягчились. Она стояла у шестка, сложив свои тяжёлые руки на животе, глядела на учительницу с беззлобной издёвкой: «Не кичись, что ума палата, мы тоже не лыком шиты».

Отец Дмитрий вынул из кармана металлический портсигар с отштампованной на крышке кремлёвской башней, взял из него папироску, постучал по башне, прикурил, с отеческим прищуром взглянул сквозь дым на Прасковью Петровну.

Та продолжала наблюдать за ним.

Этот батюшка не только хорошо уживается с советскими законами, он ладит и с современными взглядами на жизнь. Попробуй-ка его копнуть: он и за прогресс, и за мир во всём мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всём покорен, со всеми согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы. Из-за этого-то «малого» и начинается война. И тут седенький старичок, играющий сейчас металлическим портсигаром с изображением кремлёвской башни на крышке, — враг Прасковье Петровне. Вот он сидит напротив, ласково глядит, вежливо улыбается. Интересно бы знать одно: сознаёт ли он сам, что они друг другу враги, или не сознаёт?.. Трудно догадаться.

— Мы всё равно не придём к согласию, — сказала Прасковья Петровна. — Я хотела бы добавить только одно, что ваши кивки в сторону закона напрасны. Я вовсе не собираюсь подавать в суд, действовать при помощи милиции. Есть другая сила — общественность. Она же, я уверена, будет на моей стороне.

— А я, — с дружеской улыбкой подхватил отец Дмитрий, — осмелюсь заверить: ни в чём не буду вам препятствовать.

Тяжёлая дверь избы со всхлипом открылась. Вошла Варвара, с беспокойством поздоровалась с учительницей.

15

Отец Дмитрий решил держаться своего правила — «я сторона». Едва Варвара опустилась на стул, как он поднялся, вежливо потоптавшись и покашляв у порога, натянул на седую голову кепку, вышел во двор.

Бабка Грачиха спохватилась, что потеряла много времени на толки и перетолки, принялась метаться по хозяйству: то исчезала в сенях, то ныряла в погреб, то заметала мусор у печи, время от времени бросая подозрительные взгляды в сторону загостившейся учительницы, прислушивалась.

Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, тупо уставилась в крупные пуговицы на вязаной кофте Прасковьи Петровны.

А Прасковья Петровна убеждала:

— ...Губишь парня, Варвара. Мать ты ему или мачеха?.. Ведь он пять лет проучился в советской школе, а ему и всего-то навсего двенадцать. Почти половину жизни его учили, что бога нет. Товарищи его смеются над баснями о чудотворных иконах, о Пантелеймонах-праведниках. Неужели тебе хочется, чтоб и сын твой был посмешищем?..

— Что тут дивного, — отозвалась от печи старуха, не переставая с ожесточением возить веником по полу, — изведут парнишку и от училища ещё благодарность выслужат. Ноне и не такие дела случаются.

— Авдотья, делай-ка свои дела. Дай поговорить спокойно, — сурово обрезала Прасковья Петровна.

Бабка бросила веник, громыхнула заслонкой, сжав губы в ниточку, двинулась к выходу, в дверях бросила:

— Правда-то глаза колет.

— Что дороже для Роди: бабкина опека или школа? — продолжала Прасковья Петровна. — А ведь дойдёт до того, что парнишка с отчаяния школу бросит, неучем останется. Иль ты думаешь, он проживёт всю жизнь одними бабкиными молитвами?..

У Варвары жёлтые глаза широко расставлены, между ними кожа на плоской переносице туго натянута. И в этой туго натянутой коже, во вздёрнутом коротком носу чувствовалась какая-то безнадёжная тупость. Слушает, не возражает, но каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах.

— ...Если ты такая верующая, крестись, молись вместе со старухами, но оставь Родиона в покое. Слышишь, Варвара, пожалей парня!

И в опустошённых глазах Варвары зашевелилась тревога, они растерянно забегали по столу, влажно заблестели. Туго натянутая на переносице кожа стала стягиваться в упругую складку. Огрубелым пальцем Варвара провела вдоль щели между скоблёных досок стола, заговорила:

— Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпадет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаёте, а ведь кто знает.... Может, слышит нас...

— Кто слышит?

— Да бог-то.